Полная версия:

Из прошлого в будущее

– В 1937 году я учился в 4 классе, – тихо произнёс Иван Осипович, – Приехал какой-то офицер и что-то коротко сказал моему отцу. Я не слышал что. Осип, мой отец, обернулся и громко крикнул: «Ванька, иди лошадь запрягай!». В 10 лет я уже всё умел, и лошадь запрячь тоже. Я отвёз его на лошади из Чибижека в Артём. Там мы простились. Больше я его никогда не видел.

Тяжёлое молчание повисло в августовской тишине.

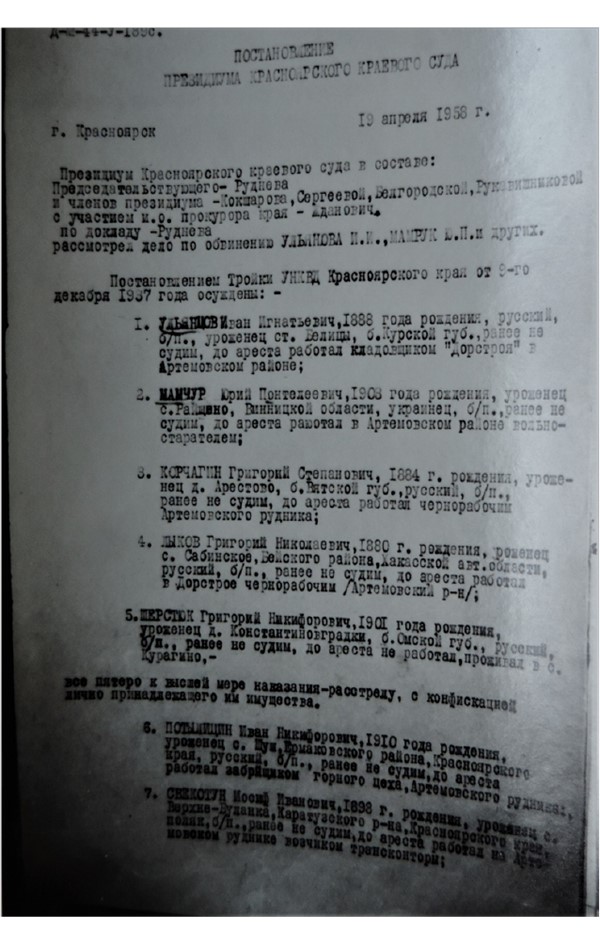

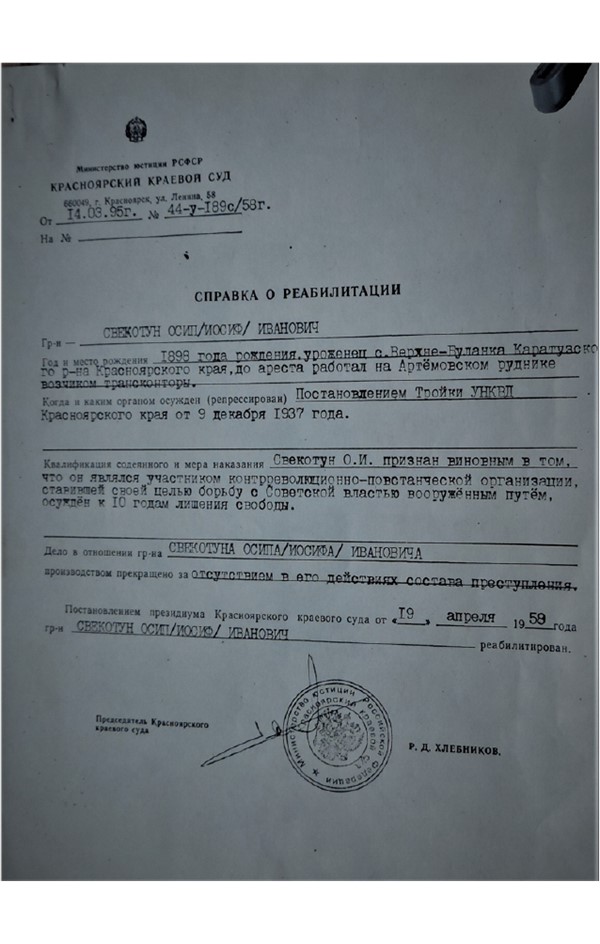

– В 1990 году я узнал, что Свекатун Осип Иванович был признан виновным в том, что он являлся участником контрреволюционной повстанческой организации, ставившей своей целью борьбу с советской властью вооруженным путём. Осужден на 10 лет лишения свободы. Его братья: Казимир, Александр, Иван были расстреляны в 1938 году. Все они реабилитированы в 1958 году. Об этом нам никто не сообщал, – Мой отец немного помолчал и продолжил, – Призвали в армию меня в 1944 году, попал в пехотное училище. Учиться на офицера сразу не взяли. Спрашивают «Где отец? Расскажи биографию».

Отвечаю: «Его в 37-м году забрали!». В ответ: «Идите, вы свободны!». Отправили меня во Владивосток. Не хватало людей на кораблях, чтобы выйти в море. Мне выдали тельняшку и бескозырку, так, из солдата, я превратился в матроса. Попал в учебный отряд подводного плавания. Служил на подводной лодке, что пришла на Тихий океан второй. На первой, разрезанной, с бортовым номером 100, мы изучали азы спасения под водой, учились, как закрывать пробоину. Друзья мне говорили: «Не распространяйся о репрессированном отце». Я был спортсменом, с первым разрядом по классической борьбе, поднимал штангу 130 кг. Был чемпионом Тихоокеанского флота по борьбе. Окончил курсы офицерского состава, потому что промолчал и не сообщил о репрессированных родственниках. Служил за Полярным кругом, около острова Врангеля. Вышвырнул нас Хрущёв, а мы не сдаёмся! Окончил политехнический институт уже в возрасте 39 лет. Вот так жили мы и работали. Стаж мой рабочий 70 лет, хотя в трудовой книжке написано 69.

Иван Христофорович доживал свой век в колхозе «Сталинский путь». У дочери. Умер в 1951 году, похоронен на кладбище Польской заимки, а где похоронены его четыре сына – неизвестно. Расстрелянные без суда и следствия братья и умершие в тюрьме не забыты потомками. На мраморной плите выгравированы их имена, даты жизни и смерти и установлена плита на могиле Ивана Христофоровича, который и вообразить не мог когда-то, за какой тяжкий труд пострадают его дети.

Встреча братьев состоялась. Поздно вечером мы отправились в обратный путь. Ехали и думали о превратностях судеб людских, о мужестве и героизме наших родных и близких людей. Евгений Борисович сосредоточенно вёл автомобиль по запруженным машинами дорогам Подмосковья, выискивая малейшие возможности сократить путь и не попасть в пробки. Коронавирус набирал повторный круг над планетой Земля, а люди ехали куда-то: кто по делам, кто ради развлечений, их суета казалась бессмысленной, и даже печальной. Когда мы прощались у ворот дачного Лобановского домика, Василий Казимирович вложил мне в руку школьную ученическую тетрадь. В длинном пути домой я перелистывала страницы, заполненные дрожащим старческим подчерком, и передо мной возникали уже сформированные его рассказом образы прошлого. Строки о пришедшем в гости к Марии Зыгмане, который тоже отсидел 10 лет в Колымских лагерях, выжил и вернулся, поразили меня. Он пришел к Маше, остановился в дверях, навалился на косяк и молчал, глядя на неё слезящимися глазами. Видимо душа его томилась и ждала прощения. Наверное, он любил эту женщину.

– Хочешь чаю? – спросила Мария. В доме, кроме морковного чая, ничего больше не было.

– Не заслужил я твоего чаю! – сказал он, горько вздохнул, повернулся и ушел.

Писал в школьной тетрадке Василий Казимирович, как закончил очно Томский железнодорожный институт. По специальности работал мало. Ушёл в сельское хозяйство, где спустя годы стал директором крупнейшего совхоза «Победа».

– Я с гордостью могу сказать, – писал он, – что в совхозе было 28 тысяч га пашни, 35 тысяч овец, 4,5 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 2000 голов дойного стада. Совхоз организовали из семи развалившихся колхозов, расположенных вдоль Енисея в восьми сёлах. Укладка бетона в водосливную часть плотины Красноярской ГЭС началась 10 августа 1961 года, а уже 25 марта 1963 года более 150 МАЗов и КрАЗов за шесть с половиной часов бетонными глыбами и скальной породой перекрыли Енисей. Запланированное затопление сёл заставило нас переносить дома на новые места. Домкратами поднимали, тракторами с помощью тросов волоком опускали дома на хлысты и катили на новое место. К 1967 году водохранилище было подготовлено для Красноярской ГЭС. Одновременно и все сольхозработы выполнялись, и коров доили и мясо сдавали.

Я читала корявые строки Василия Казимировича, и представить не могла, какой мощный, огромный труд был вложен в эти масштабные проекты Родины. А дома еще росли трое детей своих и двое приёмных. Нуждающимся помогать – святое дело.

Жизнь наша – лишь миг по сравнению с вечностью. 200 лет пролетело от рождения Христофора, давшего жизнь множеству потомков. В наших жилах смешалась кровь русских, поляков, эстонцев и может быть еще множества других национальностей нашей родины России. Кто мы сейчас? Что ценно нам? Что будут исповедовать наши дети и внуки? Я – дочь своего отца, внучка невинно расстрелянных, уверена в том, что наша земля – это наше богатство, предки – наши корни, без корней гибнет росток, а Россия – это наша любовь, без которой невозможно быть счастливым.

Встреча братьев

Часть 2

«Кто знает, увидятся ли старики ещё?» – мой брат произнёс эти слова всего четыре месяца назад, в августе, когда пандемия ковида еще не охватила весь мир вторичной волной, и казалось, немного поутихла за лето.

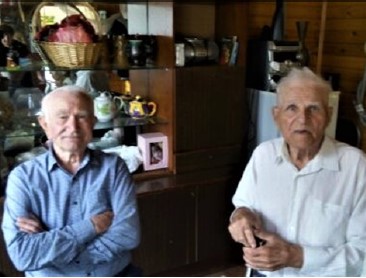

Конец последнего месяца лета 2020 года радовал прекрасной погодой. Наши старики встретились. Девяностотрёхлетние дедули, брат Василий и брат Иван, обнимали друг друга и вспоминали свою жизнь, а мы смотрели на них, и нам не верилось, что им так много лет, что немощи одолевают, подводит память вчерашнего дня, а глубокая память детства и прошлых лет свежа, жива и полна впечатлений прошлого. Трогательный день встречи как будто был вчера. В августовских тёплых днях уже летали паутинки осени, но мы не замечали их узоров. Прошел месяц, другой, позади трогательный день воспоминаний. Со дня встречи стариков убежали минуты, часы, дни, но почему-то не растворились моменты душевного тепла и не ушли в небытие слова и картины этой нашей ещё пока с ними, жизни.

– Василий постарел, – грустно сказал отец, потом добавил: – а я совсем уже выжил из ума, мало что помню, – тяжко вздохнул и продолжил: – но не всё ещё забыл, – и хитро усмехнулся.

Осень 2020 года готовила нам испытания. Ещё не все ненастья отвешены нам, не вся чаша испита до дна, не всё запланированное судьбой приведено в исполнение. Ход пандемии века приготовил весь комплект скорби по полной программе. Слова брата оказались пророческими. Мой отец, как будто чувствовал, прощался с Василием как-то растерянно и трогательно. Десятого ноября он слёг с коронавирусной пневмонией и через неделю умер. Я держала его тёплую голову руками в воцарившейся тишине, наступившей после остановки тяжкого, хриплого дыхания, и на меня смотрели его остывающие глаза.

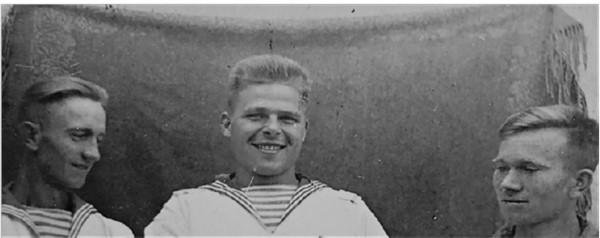

Крайний слева во втором ряду – Осип Иванович Свекатун

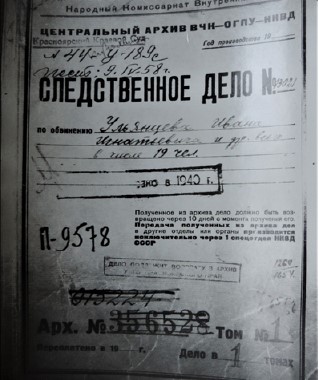

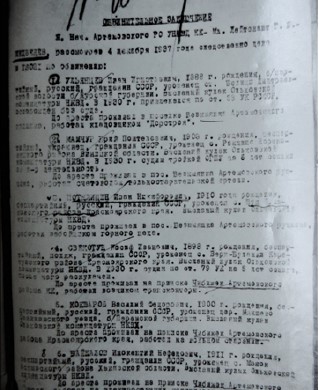

* * *Разбирая бумаги и документы, оставшиеся после похорон отца, обнаруживаю папку с фотодокументами и пожелтевшие листки, отпечатанные на старой печатной машинке. Раскрываю этот странный пакет перемешанных строк и обнаруживаю дело № 13091 моего репрессированного деда. Прочтение этого трагического абсурда жизни моих предков привело меня в ужас.

Следственное дело включало:

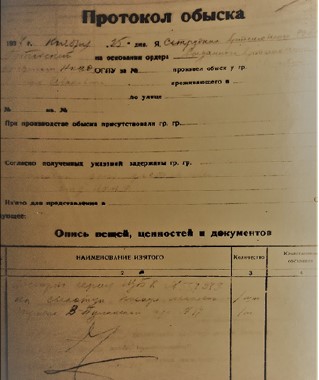

Протокол обыска;

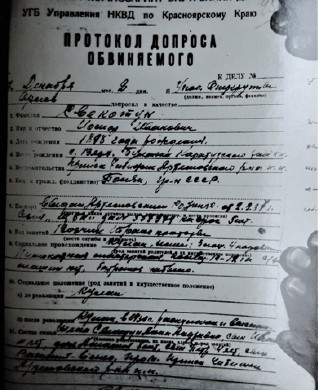

Анкету арестованного;

Протокол допроса обвиняемого;

Обвинительное заключение;

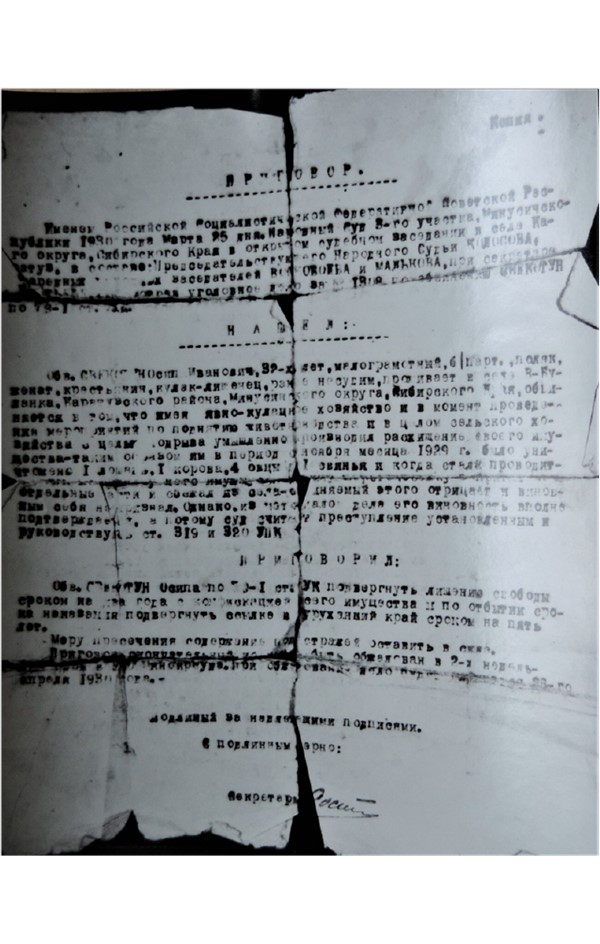

Приговор;

Постановление об избрании меры пресечения;

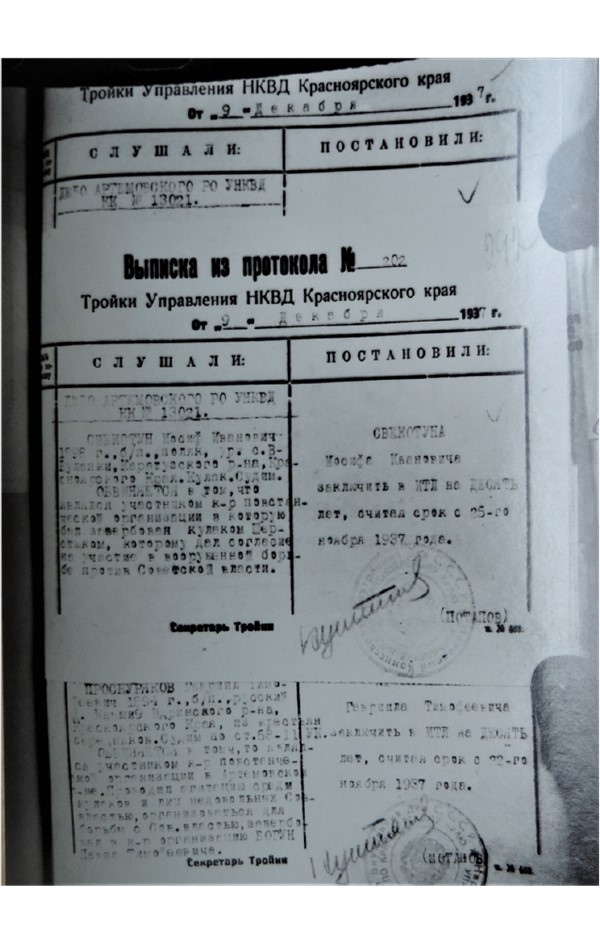

Выписка из протокола № 202 Тройки Управления НКВД Красноярского края.

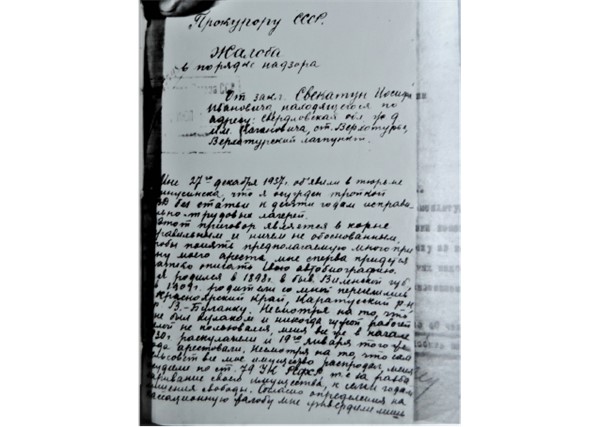

Каждый документ как звук набата, сигнала тревоги, угрозы бедствия. Жалоба, написанная от руки, датировалась 1939 годом, то есть спустя два года после всего этого кошмара. Человек опомнился, потерял здоровье и начал, как мог, бороться за справедливость.

Прокурору СССР

ЖАЛОБА

в порядке надзора от закл. Свекатуна Иосифа Ивановича,

находящегося по адресу: Свердловская область ж.д. им. Кагановича,

Ст. Верхотурье, Верхотурский лагпункт

Мне 27 декабря 1937 года объявили в тюрьме Минусинска, что я осужден тройкой НКВД без статьи к десяти годам исправительно-трудовых лагерей.

Этот приговор является в корне неправильным и ничем не обоснованным. Чтобы понять предполагаемую мною причину моего ареста, мне сперва придется кратко описать свою автобиографию.

Я родился в 1898 году в бывшей Виленской губ., а в 1909 г. родители со мной переселились в Красноярский край, Каратузский район, д. В-Буланку. Несмотря на то, что я не был кулаком и никогда чужой рабочей силой не пользовался, меня всё же в начале 1930 г. раскулачили и 19-го января того же года арестовали. Несмотря на то, что сам сельсовет всё моё имущество распродал, меня осудили по ст. 79 УК РСФСР, т. е. за разбазаривание своего имущества, к семи годам лишения свободы. Согласно определения на кассационную жалобу мне утвердили лишь пять лет вольной высылки. Но этот срок я отбыл не в ссылке, а на казённых работах, т. е. как лишенный свободы. За это время я подвергался восьми этапам и моё здоровье значительно пострадало.

После отбытия наказания мне предложили устроиться на постоянное место жительства в Ольховский район, и я так и переехал со своей семьёй в посёлок Тебегрек, где работал при «Союззолото» до 1937 года. С 6 августа по 24 ноября 1937 года я работал на скирдовании хлеба в Минусинском районе Белоярского сельсовета, колхоз «1 Мая». Вернувшись оттуда домой, я был в тот же день арестован и переведен в тюрьму г. Минусинска.

С меня был снят один-единственный допрос, в начале декабря 1937 года по фамилии следователя я не знаю. Он мне предъявил следующее обвинение:

1. Якобы я состоял в банде Мишина, которая свирепствовала летом 1930 года в Ермаковском районе (он находился по соседству с Каратузским районом).

2. Якобы в начале ноября 1937 года провёл у себя на квартире, т. е. в посёлке Тебегрек, контрреволюционное собрание. На этом собрании якобы я выражал недовольство Советской властью и сказал: «Как только японцы начнут с нами воевать, то придется и с тылу организовать восстание».

Нелепость этого обвинения я сразу доказал. Я указал на то, что у самого следователя имелись документы, изъятые у меня при аресте: приговор Каратузского района с 1930 г. и мой паспорт.

Согласно приговора, я летом 1930 года находился в ссылке и не мог быть в Ермаковском районе, а согласно отметке в паспорте я в начале ноября 1937 г. находился в колхозе «1 Мая», т. е. на расстоянии 200 километров от дома и, значит, в это время никак не мог проводить никакого собрания в посёлке Тебегрек. Следователь назвал мне ещё фамилии двух лиц и спросил, знаю ли я их, на что я отрицал, ибо я этих людей действительно не знал.

На этом допрос был окончен и меня до отправления на этап больше не допрашивали. Только вызвали объявить приговор.

Вот я рассказал всё, что я о своем деле знаю.

Допустим даже, что следственные органы имели основание к моему аресту, т. е. существовали какие-либо свидетельские показания на меня, которые требовали выявления моей виновности или невиновности. Но на единственном допросе ведь точно выяснилось, что я по объективным причинам никак не мог быть виновным в предъявленном мне обвинении. Это доказано моими документами, которые находятся в руках следствия. Но следователь на эти ясные доказательства ни малейшего внимания не обращал.

То же самое важное упущение относится и к суду, который также не принимал во внимание наличие вышеуказанных документов. При желании можно было бы и навести справку в управлении колхоза «1 Мая» о том, что я действительно с 6 августа по 24 ноября 1937 года там работал.

В сравнении с этим глубоким внутренним противоречием в моём обвинении стоит только мимоходом упомянуть формальные нарушения УПК со стороны следствия. Таковыми были: мне не предъявили постановления об аресте, не объявили об окончании следствия, меня не познакомили с материалами следствия, мне даже свидетелей не называли, и, стало быть, и никаких очных ставок не устраивали, наконец, мне не дали возможности оправдываться в суде.

Из всего вышеизложенного следует, что я фактически осужден решительно без всякого доказательства моей вины. Остается совершенно непонятным, на основании каких данных суд вынес свой приговор, и к тому ещё такой суровый приговор, ибо точные доказательства моей абсолютной невиновности документально установлены.

Я невинно страдаю с 1930 года, за последние девять лет я стал инвалидом и по состоянию здоровья нахожусь на краю гибели. Я вас прошу вытребовать моё дело и опротестовать приговор. Уже при поверхностном изучении моего дела, окажется, что я не виновен и меня следует немедленно освободить.

5 июня 1939 года

Подпись: «Свекатун»

Вместе с жалобой лежала справка:

Справка

Дана гражданину Свекатуну Осипу Ивановичу в том, что он действительно по социальному положению кулак и лишен избирательных прав. Г.р. – 1898, национальность – поляк, семейное положение – женат, 5 душ детей. Был сослан по суду за разбазаривание своего имущества сроком на 5 лет, отбыл в лагерях с 1930 года, что заверяет В-Буланский Совет 6.01.1936 г.

Свекатун Иосиф Иванович, 1898 г.р., проживал в с. Верхняя Буланка Каратузского района Красноярского края, по профессии последних лет пимокат, социальное происхождение – из кулаков, имел хозяйство: 3 лошади, 4 коровы, пимокатную мастерскую, посева 10–12 га, с/хоз. машин и батраков не имел, образование – малограмотный, по национальности поляк, гражданин СССР.

В 1918-19 г.г. служил рядовым в армии Колчака (по мобилизации), в Восточно-Сибирском артдивизионе.

В 1930 году судим по ст. 79 УК, осужден на 5 лет, в тот же раз раскулачен и выселен.

Жена – Свекатун Анна Андреевна, сын – Иван, 11 лет, Дочь – Мелания, 8 лет, сын – Пётр, 4 года, сын – Василий, 6 месяцев.

Все проживают в Чибижеке Артёмовского района Красноярского края.

Далее прилагалось письмо, адресованное моему отцу, присланное из Красноярского края по его запросу уже в 1990 году.

Выписка из письма:

Арестован Артёмовским РО УНКВД 25.11.37 г. Содержался под стражей в Минусинской тюрьме. 25.11.37 г.

9 декабря 1937 году ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Отбывал наказание в п. Сосьва Серовского района Свердловской области, где умер в заключении 7 января 1942 года.

Дело по обвинению Свекатуна Иосифа Ивановича пересмотрено Президиумом Красноярского краевого суда 19 апреля 1958 года.

Постановление Тройки УНКВД Красноярского края от 9 декабря 1937 года отменено, и дело в отношении Свекатуна Иосифа Ивановича производством прекращено.

Свекатун Иосиф Иванович реабилитирован.

Председатель Красноярского краевого суда

А. Руднев

30.04.1958 г.

* * *Посёлок Сосьва – что это за место? Какова его история?

Одно из первых русских поселений на территории современного Сосьвинского округа, крошечный посёлок Кошай основан в 1600 году.

После 1680 г. с появлением стрельцов и посадских людей из Верхотурья были основаны многочисленные деревни, которые вместе с вогульскими поселениями в XVIII–XIX вв. входили в Сосьвинскую волость Верхотурского уезда.

Кроме того, Сибирь рассматривалась как идеальное место для ссылки ненадёжных в политическом отношении людей. С первых шагов освоения Сибири сюда ссылали неугодных властям под разным предлогом: «в посад», «на службу», «на пашню»; это место несколько столетий играло именно такую печальную роль приюта ссыльных. Немало направляли в эти места военнопленных, участников народных восстаний. Именно в это чрезвычайно сложное время начинается «поставление» новых городов в Западной, а позднее и в Восточной Сибири. В 1586 году по приказу из Москвы был послан военный отряд – 300 человек. Во главе с воеводами Василий Сукин и Иван Мясной, а среди подчинённых им ратных людей «за Камнем» оказались «Ермаковы казаки» – те, кто уцелел, кто вернулся из зауральского похода.

В мае 1880 г. на землях Кошайского крестьянского общества в устье р. Олта началось строительство чугунолитейного завода. Этот завод просуществовал до 1927 г. и был демонтирован, а на его месте был построен новый деревообрабатывающий завод. В 1923 г. посёлок Сосьвинский Завод стал центром Сосьвинского района Тагильского округа Уральской области. В 1931 г. Сосьвинский район был включен в состав Надеждинского.

В 1933 году на диком берегу реки Сосьва была создана культурная база, началась расчистка территории от леса для строительства домов и социальных учреждений, сюда стали перебираться первые жители: в основном, представители коренных народов Севера.

Первый камень был заложен 21 сентября 1932 года. Первые цеха заработали в 1937 году. В 1938 г. в Сосьве был создан Северо-Уральский ИТЛ. 16 ноября 1938 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР Сосьвинский сельсовет был реорганизован, а населённый пункт Сосьва был отнесён к категории рабочих посёлков.

В черте посёлка находились 2 колонии строгого режима – ИК № 15 и ИК № 18, а также 1 лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ № 23), в котором содержатся осуждённые, больные туберкулёзом. Возможно, именно в этом ЛИУ и закончил свои дни мой дед Осип Иванович Свекатун.

В посёлке жили люди, любили, растили детей, обслуживали колонии строго и нестрогого режима, пилили лес, месили цемент, трудились на благо Родины.

Итоги подведены. Где-то здесь, среди полей и лесов, трав и деревьев лежит в земле в безымянной могиле, может, под номером, а может, сравнявшееся с землёй, тело 44-летнего Осипа (Иосифа). Красивый, самый сильный в селе мужик, пахавший землю, сеявший хлеб, работавший не жалея сил, попавший в 1932 году под косилку репрессий и ещё 10 лет в ужасе и гнёте тюремных обстоятельств, непосильного труда и нечеловеческих условий он боролся за жизнь. Не выдержал. Смерть пришла в 44 года. Как уходил из жизни мой дед, мы уже никогда не узнаем. Его тело в неизвестной могиле ГУЛАГА пролежало ещё 16 лет, прежде чем судьи или присяжные заседатели огласили вердикт о его невиновности. Трагично распластало людей с их мыслями, желаниями, надеждами, колесо истории. Особенно печальна участь невинно осужденных, не понимающих: ЗА ЧТО??? Умерших в безвестности. Не имеющих возможности проститься с родными, близкими, детьми, женами. Теперь это местечко Сосьва, сопки, низины, речки, озёра, болота и весь этот край прискорбный будет для нас, его потомков, местом его упокоения. А сколько там их – невиновных? Нет ответа…

Не очень верится в вечную память. Быть может потому, что этот период жизни людей времён репрессий был слишком молчалив и засекречен. Не говорили близкие о тех, кого судьба перемолола жерновами трагических обстоятельств. Всеобщий страх сковывал сердца…

Моя память ещё жива, пока живу я, найдены эти печальные документы и вновь я переживаю события давно минувших дней. Будет ли следующее поколение вспоминать столетней давности прошлое, нужна ли им трагедия их предков? Может, так, лёгким мазком, двумя строками в учебнике… Нынешняя молодежь столкнулась с пандемией мирового масштаба, а не одного континента, как в прошлые века; она движется в ногу со стремительным временем, ограниченная тестовыми рамками знаний; и кажется, что нет ей никакого дела до печального прошлого предков. Хочу ошибаться и верить в неистребимую тягу к знаниям поколения, исповедующего в обязательном порядке и правильном понимании великие слова Михаила Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

История коронавирусной болезни

Я приоткрываю воспалённые веки и сквозь муть слезящихся глаз, опалённых температурой под сорок, медленно повернув голову, вижу в больничном окне голые ветви незнакомого дерева с набухшими почками. Я понимаю и помню, что нынче весна. Апрель. Перед тем, как оказаться на этой койке, я видела холодную позднюю весну и едва пробивающиеся зелёные травинки, свёрнутые листья тюльпанов, чахлые замёрзшие примулы, дрожащие листья бадана, время от времени всё это покрывал мокрый снег с дождём. Мы на даче спрятались от какого-то коронавируса.

* * *Ночью ноль, минус один. К утру на почве заморозки. В этом году, как никогда, холодная весна. В ста двадцати километрах на север от Москвы лет сорок пять назад загнездилась наша дача. За истекшие годы особых изменений она не претерпела. По-прежнему осталась летней, с туалетом на улице и пристроенной душевой кабинкой во дворе. Хорошая печь спасала положение и ровно сутки грела дом до следующей берёзовой закладки.

Бодрый, чистый, вкусный воздух, прозрачный, хрустящий, как свежий снег, с каким-то волнующим восторгом вливается в лёгкие.

Наш вчерашний путь сюда, обычный и привычный за многие годы, чуть не стоил нам жизни. Могли ли мы предположить, что драматические испытания все еще впереди. Не спешили. Выехали не рано. Выспались. Дороги почти пустые и водитель, мой муж, и пассажир, в моём лице, расслабились и слушали радио-книгу «Жизнь и творчество Константина Коровина». Спустя полтора часа, убаюканный монотонностью голоса чтеца, на двуполостной дороге муж резко пошёл влево. Из-за впереди идущей газели дорога не была видна. Нам навстречу, лоб в лоб, летела огромная фура. Быть может, мой истерический вопль сыграл свою роль, и муж сдал резко вправо, а фура, ведомая водителем-виртуозом, вспахав землю неглубокого кювета, вильнула длинным боком и, не останавливаясь, пошла вперёд. Меня трясло. Можно представить, какие слова произносил водитель фуры. В горле пересохло. Спазмы со слезами душили меня.

– Что это было? – хрипло спросила я.

– Не знаю. Я отключился, – ответил муж.

Это происшествие на свободной дороге с не уставшим, выспавшимся водителем, явилось началом дальнейших страшных событий в нашей, такой обычной, налаженной жизни. Это потом, спустя полгода, я подумала, что муж уже был болен. В его организме уже поселился вирус «в короне» и «потирал лапки» от завоевания новых тел. Он уже поразил внимание, память, мышцы и кости, но боль пока не наступила, и лихорадка не истрепала тело.

Я часто вспоминала слова старой английской пословицы: «He that is born to be hanged shell never be drowned», что в переводе означает: «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет».

Вот и сейчас, когда за окном бушует майский день, праздник Победы – 9 мая, люди, сидящие на карантине по домам, могут увидеть в окно, с балкона или по телевидению летящие военные самолеты, строго и грациозно выстраивающие в небе цифру 75. Смотрю в окно и понимаю: праздника не будет, карантин, коронавирус какой-то, пандемия века.

* * *Когда я смогла смотреть в окно и вообще вокруг себя, я увидела огромное дерево, голые ветви которого занимали почти весь проём. Почки на этом гиганте, плотно прижатом к моему окну больницы на втором этаже, только-только лопнули, и остренькие кончики будущих листьев давали мне возможность предположить, что это будет клён. На память приходил один и тот же рассказ О`Генри «Последний лист». Теперь я понимала, как важна для меня жизнь, рождающаяся на моих глазах, сбрасывающая почечную шелуху и выпрастывающая новую зелёную листву. Листва каждый день росла, и эти миллиметры живой ткани дерева грели мою душу. Это зрелище в моменты моего обездвиженного существования, как лучик света в тёмном царстве, согревали моё безжизненное тело. Спустя три недели я могла уже сидеть, и отчетливо увидела, что это действительно клён, только американский. Густая листва заполонила всё пространство окна. Ярко-зелёная, она раскачивалась на ветру и жила. Жила своей, природной, жизнью, ещё такая нежная, но листы уже огромны и готовы эволюционировать дальше, торопиться к осени…