Полная версия

Полная версияВсё Начинается с Детства

– Вы бы видели, как у коня… – говорит Серега, сопровождая свои слова выразительным жестом.

Стены вот-вот обрушатся.

А Сергей – белокурый, рослый, – только чуть улыбается. Оказывается, он припас для нас сюрпризик и неторопливо достает его из кармана. Это – бумажный кулечек, в котором лежат белые шарики.

– Вот… Я утащил. Если не верите, можете проверить. Кто хочет? Может, ты, Витек?

Витька Смирнов машет головой и руками. Грохот достигает невероятной силы.

– Эй, потише! Слушайте! А что если нашим бабам? Умерихе, например, и Кадушкиной…

Вот это была идея! Принадлежала она Димке Малатосу. Все на секунду замолчали, потом поднялся восторженный рев…

Коренастый, веселый Димка был греком. В Чирчике довольно много греков, в нашем классе учатся трое ребят – Димка Малатос, Вася Люмис и еще один Димка, Ходжидимитриадис. И девчонки есть. Они стройные, красивые, а парни – просто атлеты. Рядом с Димкой я всегда чувствовал себя таким щуплым и слабосильным. Он и двигался как медведь, вразвалочку, но пружинисто и не казался неуклюжим. Волосы у него были черные и удивительно густые, прямая челка доходила почти до бровей, тоже густых и черных.

Я часто удивлялся: почему греческие ребята все, как на подбор, такие здоровые и красивые? Вот как щедро одарила природа их нацию! Неужели же это потому, думал я, что в древней Греции так жестоко поступали со слабенькими новорожденными? Родится хилый ребенок или с каким-то там изъяном – его сбрасывают со скалы. Мы читали об этом, когда в пятом классе изучали историю древнего мира… Нехорошо, конечно, негуманно. Но ведь и в природе происходит отбор, только естественный.

Слышал я – об этом рассказывала соседка Дора – что греки появились в наших краях в пятидесятых годах, после того, как военная хунта устроила в Греции переворот и началась диктатура «черных полковников». Стали тогда в Греции преследовать демократов и уж, конечно, коммунистов, многим пришлось эмигрировать. Какая-то часть греков нашла приют в Средней Азии… У нас замечательная страна, – думал я с гордостью, когда узнал об этом. Даем приют преследуемым. Ведь и корейцы у нас осели.

Но в последнее время у меня начали возникать другие мысли, какие-то странные, тревожащие. Вот уже второй год, как греки стали сниматься с насиженных мест и уезжать обратно на родину. Уехала, например, наша Дора… Мои одноклассники, в том числе и Димка, тоже поговаривали об этом. Мне очень хотелось спросить: почему? Что их заставляет уезжать в капиталистическую страну? У нас так хорошо. Да они ведь и родились уже здесь, стали нашими, советскими…

Еще больше удивляло вот что: грекам разрешают уезжать. Они спокойно так собираются, ни от кого не скрывая, всем рассказывая. И люди не возмущаются, сочувствуют. Но почему-то если евреи хотят уехать, на них глядят со злобой. Друзья забывают о дружбе, знакомые перестают заходить, кто-то может обозвать предателями родины, сионистами… Мои родственники само слово «Израиль» только шопотом упоминали и уж если собирались уезжать, держали это в глубокой тайне. Вот совсем недавно уехал юркин дедушка Гавриэль, так об этом до самого дня отъезда только горсточка людей знала.

Я и сам считал, что уезжать – стыдно. Но ребята-греки нисколько не стыдятся… Почему?

Вопросов я, конечно, не задавал, стеснялся, но очень было жалко, что такие славные, веселые ребята могут покинуть наш класс.

* * *Так вот, именно Димка Малатос, славный и веселый парень, взялся осуществить «эксперимент». Что он жесток и опасен нам и в голову не приходило.

У кого-то в портфеле нашлись карамельки с начинкой. Их передали Димке вместе с белыми шариками и Малатос отправился в туалет: заменять в конфетах начинку. А мы гурьбой ввалились в класс. Как раз и звонок прозвенел, но Маргарита Васильевна еще не появлялась. В классе, как обычно перед уроком, была шумная толчея, на нашу компанию никто и внимания не обратил… Вот, наконец, и Димка появился – как всегда неторопливо, вперевалочку. Он держал в руке бумажный кулечек и сам посасывал конфетку. Уселся на свое место в конце класса, неподалеку от Ирки Умеровой, брякнул портфель на парту и широко улыбнулся Ирке:

– Конфетку хошь? Бери!

Ирка Умерова… Не было мальчишки – и не только в нашем классе – который не провожал бы взглядом Ирку, когда она шла по школьному коридору. Были взгляды восхищенные, были просто голодные, раздевающие. Ирка это прекрасно знала. Она была хорошенькая, действительно хорошенькая, без вульгарности, фигурка у нее была замечательная, со всеми признаками женственности – и скрывать это Умериха не желала. Если бы не школьные правила, Ирка наверняка приходила бы на уроки в купальнике. Но и платье ее очень походило на купальник – короткое, обтягивающее аппетитный задик и детально обрисовывающее округлые, умопомрачительные грудки. Мы уже были знатоками, мы с жадностью разглядывали любые картинки с изображением голых женщин – будь то вырезки из «ихних» журналов, тайно ходившие по рукам или репродукции картин великих художников. Но таких грудок, как у Ирки, считали мы, никакому Рафаэлю не удалось изобразить.

У Ирки, понятное дело, всегда были поклонники и даже в избытке. Это из-за нее подрался когда-то Тимиршаев с Шалгиным. Оба уже не учились в нашем классе, но Умериха не горевала, нашлись другие.

… Улыбнувшись веселому Димке, Умерова сказала «спасибо» и взяла пару карамелек. Вторая наша «звезда», очкастая Лариска Кадушкина, тоже получила угощение. И Наташка Кистанова. И еще кто-то.

Маргарита Васильевна начала урок с объяснения нового материала. Она водила указкой по висящему на доске большому листу с изображением печени и рассказывала… Что именно рассказывала, я слушать и не пытался, так же, как и все участники «эксперимента». Нам было не до того. Мы следили за «подопытными».

Первые признаки действия препарата появились только к середине урока. Умериха стала какой-то беспокойной. Ерзает по скамейке, сядет то так, то этак, коленки одно о другое потирает. Наконец, подняла руку:

– Маргарита Васильевна, можно выйти?

Маргарита Васильевна покачала указательным пальцем – потерпи, мол, чуть-чуть, я же еще объясняю. Но не прошло и минуты, как Ирка стремглав вылетела из класса.

Немного погодя подняла руку Наташа Кистанова…

Самым трудным теперь было удерживаться от смеха. Димка Малатос не выдержал – навалился на парту, ткнулся лицом в локоть…

Третьей руку подняла Зуля. Лицо у нее было красное и испуганное.

– Вы что, урок хотите сорвать? – удивленно спросила Маргарита Васильевна.

Девочки в класс не вернулись до конца урока.

К счастью, никто из них не заболел, отделались легкой аллергической реакцией, как мы потом разузнали.

* * *А я вот теперь стараюсь понять: стыдно мне об этом вспоминать? Немножко, конечно, стыдно. Но… почему-то не очень. Уж такими мы были, что поделаешь.

Одно я хорошо помню: когда Димка раздавал карамельки, я вдруг ахнул – а вдруг Лариска возьмет?

«Ни за что не позволю, – подумал я. – Если возьмет, отниму!»

Глава 55. «Дитя Времени» и Дети Времени»

Ударные и бас-гитара начали первыми. Вместе с органом они медленно повели печальную мелодию песни. Орган был электрический и звучал особенно насыщенно, придавая мелодии значительность и глубину.

В последние годы все больше появлялось электроинструментов, которые использовались в рок-музыке. Их новые тембры, необычное звучание восхищали нас. А синтезаторы! Что только не соединяли они в единый звуковой поток! Голоса, смех, лай собаки, шум летящего вертолета. Все это вплеталось в мелодию, подчеркивалось ритмом – и музыка приобретала новую прелесть.

Мелодия текла, разрасталась. Вот влился в нее голос певца. О чем он так молит, о чем тоскует, на что, на кого жалуется? Прямо душу переворачивает!

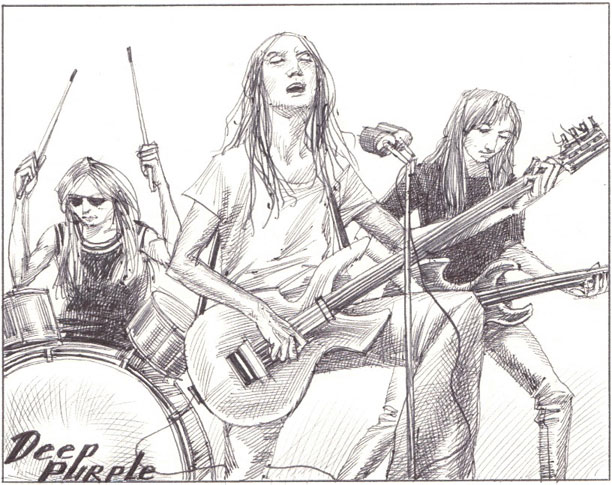

Мы слушали английскую рок-группу «Дип Пёрпл». В переводе «Дип Пёрпл» – насыщенный, густо- или темно-пурпурный. Название песни мы тоже знали, только не умели точно перевести: то ли «Дитя во времени», то ли «Дитя времени»… Смысл этого выражения был нам тогда непонятен, мы прежде его не слышали, поэтому название казалось таинственным, мистическим. Впрочем, чем таинственней, тем интереснее!

«Дип Пёрпл» мы слушали у Андрея Байдыбекова, на его дне рождения. Нас было пятеро, не считая Андрея. Появился этот парень в нашем классе только в нынешнем учебном году и очень быстро стал общим любимцем. Невысокий, коренастый, с узкими прорезями глаз на круглом лице, он мне очень нравился.

Когда Байдыбеков слушал кого-нибудь или просто что-то разглядывал, прищурившись, вид у него был очень глубокомысленный и серьезный. Но стоило Андрею рассмеяться, узкие прорези превращались в широко раскрытые карие глаза, брови высоко взлетали, касаясь черных волос, густых, упругих и жестких, все лицо становилось удивительно простодушным и веселым.

Рядом с Андрейкой – так его все в классе звали – мне было как-то очень спокойно и надежно. Мне казалось, что в наших характерах много общего. Словом, мы быстро сдружились.

Андрей приехал в Чирчик к старшему брату, который устроился здесь на работу. Родители и остальные их отпрыски – семья была многодетная – жили, кажется, где-то недалеко от Ташкента.

Поселились братья Байдыбековы в соседнем с нами доме. В том самом, стройка которого так нас когда-то притягивала, в уютной однокомнатной квартирке. Здесь и праздновали мы Андрейкино пятнадцатилетие.

Я стою на небольшом балкончике. Где-то тут, почти прямо надо мной, сидел, свесив ноги с крыши, бесстрашный строитель и покуривал. Было это почти десять лет назад.

Ох, летит время! А теперь я с этого балкончика гляжу туда, куда глядел тот строитель. Отсюда видны мне кроны деревьев, часть Юбилейной за ними. Это – справа. А слева, за домами – холмы.

– Юабов, ты куда делся-а-а?

Сашке Локшеву, собственно, незачем кричать: стол-то стоит у самой двери балкона! Но то ли музыка так действует на Сашку, то ли выпивка.

– Иду, – отвечаю я и возвращаюсь к столу, очень праздничному, накрытому нашими руками.

И еду мы тоже сами принесли. Витька Ярош – салаты, я – плов, приготовленный мамой, Сашка Локшев обеспечил вечер вином и водкой (да, да, мы ведь теперь уже взрослые). Обеспечил нас Локшев и женским обществом: он привел свою подругу Верку, рослую, статную девицу, которая вполне соответствует нашей любимой характеристике: «мечта поэта».

– Андрейка! – провозглашает, подняв рюмку, светловолосый Сашка, – давай, братан… За тебя!

Мы чокнулись и выпили. Кажется, уже по четвертой. Головы слегка кружились, музыка все играла, играла… Сашка подхватил Верку, и они закружились, притоптывая, изгибаясь. Замелькали яркие цветы на Веркином платье. Она взвизгнула, Сашка чмокнул подругу в губы и, танцуя, увел на кухню. Да… Конечно, это тоже неплохо. Но нам и так хорошо.

«Дип Пёрпл» разошлась, разыгралась вовсю. Гитары, орган, ударные, голоса – все слилось, превратилось в какой-то шквал. И вот он наступил, тот момент, когда перестаешь замечать что-нибудь вокруг! Ты погружаешься в музыку весь, целиком… Ты в ином мире… Как в нем хорошо! Он уже и твой теперь, в нем те, кем ты восхищаешься, кому подражаешь, с кем хотел бы быть… И кем хотел бы быть… Хотел бы стать… Сейчас как раз и кажется, что это уже произошло!

И вот мы уже не за столом, не в квартире Андрея Байдыбекова. Мы – группа «Дип Пёрпл». Яркие лучи цветных прожекторов, перемещаясь и переливаясь, освещают нас, сцену, открытую площадку, на которой мы выступаем.

Перед нами – море голов. Оно колышется, это море, шумит, ревет, беснуется, как во время шторма. На нас устремлены тысячи глаз. Мы их видим – и не видим. Мы слышим восторженный рев – и не слышим. Мы работаем. У каждого – свой любимый инструмент, своя роль.

«Свит чайлд ин тайм…» Это поет Витька Смирнов, он же – Иан Гиллан. Витька так вжился в облик Иана, что даже напоминает его. Как Иан, прикрыл он глаза и поводит головой. Длинные волосы упали на лицо… Он не может, конечно, перенять голос, но манеру передает точно.

«Тум-м… Тум-тум-туммм…» А это – Андрей. Он на ударных. Барабаны и тарелки – их у него двенадцать. Своими ложками он крутит не хуже, чем Иан Пейс ударными палочками. Андрею тоже подвластны звуки. Он может отбить ритм нежно-нежно, словно это соловьиная трель. Может так отгрохать, будто ты под артиллерийским обстрелом.

Сейчас Андрей тих и нетороплив. Так же, как и бас-гитарист Витька Ярош. Их мелодия пока звучит фоном. Но фон этот очень важен. Помня об этом, они часто переглядываются, чтобы действовать согласованно.

Слушаю их, прикрыв глаза. Мое время еще не наступило.

Но вот звуки ударных становятся все сильней, все громче. Андрейка «тащится» вовсю. То есть он балдеет, он в полном кайфе! Склонившись к столу, Андрей поматывает головой вверх-вниз, вверх-вниз. А руки его, сжимающие ложки, действуют вовсю, молотят по воздуху.

Витька Ярош стоит, откинув голову назад, и пальцами левой руки прижимает струны гитары. Правая рука его приспущена к поясу, он и перебирает ею струны, и постукивает по гитаре: «бум-м, бумм-м, бум-м-м»…

Тут из кухни выбегает Локшев…

Всё, значит, слышал, не пропустил минуты органист Джон Лорд! Склонившись над столом, Санька перебирает клавиши органа.

Смолк певец, звучит только музыка, инструменты играют вовсю, в самом быстром темпе, со всей душой!

И вот, наконец, долгожданный момент – сейчас должна заиграть соло-гитара.

То есть, я. Соло-гитара – душа рок-группы. Нежная, неторопливая, звонкая, она создает обычно особое, лирическое настроение. Но сейчас соло-гитара должна быть иной: жаляще-быстрой, поднимающейся до наивысшей тональности, создающей напряжение…

Да, настал мой черед. И я ударил по струнам. Глаза мои не успевали следить за пальцами, с такой быстротой и с такой частотой они перебирали струны. Гитара… Воздух будто сгустился, я чувствовал тяжесть ее деревянного тела, мне казалось, что я одновременно был и музыкантом, и гитарой! Я покачивал головой, приподнимал ногу, подпрыгивал. Глаза мои были прикрыты, мне, как и всем ребятам, не нужны были ни ноты, ни дирижер.

Мы чувствовали и музыку, и друг друга. Мы были единым организмом!

Все… Отзвучали последние аккорды. Замолкли ударные. Мы стоим, чуть пошатываясь. Только сейчас мы почувствовали, как устали.

У нас мокрые волосы, мокрые рубашки, пот течет по лбу, заливает глаза. А перед нами все еще шумит, ревет, беснуется толпа зрителей.

Кто с визгом подпрыгивает, кто свистит, кто потрясает кулаками, кто рвется к нам, к сцене – прямо по плечам, по головам. Взлетает вверх качающийся лес рук.

Это слава. А кому же не хочется славы, в пятнадцать-то лет?

Ну, до славы еще надо дожить.

Мы выключили магнитофон. Андрейка вытер вспотевшее лицо, махнул Ярошу рукой – наливай, мол… Выпили, посидели молча, все еще полные музыкой.

– Эх, попасть бы на рок-концерт! – вздохнул Витька.

– Ага, ага… На Зыкину… Или на Магомаева! – захихикал Сашка. – Ишь, размечтался!

Засмеялись и мы все, только не очень-то весело. Дело в том, что концерты в Чирчике иногда бывали, но к року они никакого отношения не имели – о таком нечего было и мечтать. Рок-музыка была «западной заразой», «разлагающим влиянием» и так далее, и тому подобное. Об этом писали в газетах, кричали по радио, говорили в школе.

Но как ни старались многочисленные воспитатели отвратить нас от рока, он уже вошел в нашу жизнь. Мы были детьми времени, а время – самый могучий воспитатель. Рок покорил нас, став не просто очередным увлечением, а чем-то гораздо более важным.

«Дип Пёрпл», «Пинк Флойд», «Лэд Зеппелин» – названия любимых групп не сходили с наших языков. Те, кому удавалось достать оригиналы дисков, считались счастливчиками, богачами. Но таких было очень мало. Остальные, выпросив диск у владельца, бежали с ним в студию и переписывали на пленку. Одна и та же запись переписывалась снова и снова…

Как раз одна из таких записей с записи выступления рок-группы «Дип Пёрпл» и звучала сегодня.

– Раздобыть бы хорошую аппаратуру, – сказал я, поглаживая магнитофон. – Кстати, откуда этот? Где взяли?

– Я принес. У знакомого одолжил, – сказал Локшев. – Не перегрелся он?

– Вроде нет…

На сером ламповом магнитофоне «Днипро» крутились две большие бобины с лентой. «Днипро» считался переносным, но был жутко тяжелым и, конечно, устаревшим. Однако же мы и такому были рады. Да что говорить! Ни у кого из нас своего магнитофона не было, даже и проигрыватель был далеко не у каждого.

* * *Так чем же так покорил нас рок? Наверное, секрет был в том, что он раскрепощал. Давал ощущение свободы. От занудных и всезнающих учителей, от надоевших уроков, от родителей, которые назойливо нас опекали. Словом, от всех и от всего!

Казалось бы – почему? Почему такого ощущения не давала, скажем, классическая музыка, или концерты того же Магомаева? Наверное, потому что рок умеет передавать чувства, которые обуревают подростка. Дает выход бушующей в тебе энергии, втягивает, превращает в участника действия. Не случайно же беснуются слушатели на концертах рок-групп. Все они очень юные, им очень нужно, просто необходимо «выпускать пары»!

Я и сейчас люблю рок. Правда, теперь меня пугает, что это «беснование» часто переходит все границы. Рок превращается во что-то вроде наркотика, кроме которого человеку ничего уже не нужно и ничто не интересно. На концертах знаменитых рок-групп я иногда думаю: Господи, да слушают ли исполнителей эти орущие и визжащие? Кажется, что для них музыка – только сигнал к какому-то шаманству.

Может быть, я не прав и уже перешагнул какую-то возрастную черту? Но в одном я уверен: с нами – с моими друзьями и со мной – этого не происходило. Мы любили музыку и умели ее слушать. Откинув всякие подделки, смогли сделать правильный выбор: классический рок.

Время от времени я достаю альбомы старых любимых наших песен, перебираю, с удовольствием слушаю. «Июльское утро», «Белладонна», «Гостиница Калифорния», «Пусть будет так»…

И наши «музыкальные застолья» часто вспоминаю. Мне кажется – может, это слишком громкие слова, – но все же мне кажется, что наша импровизация была не детским кривляньем, а творческим действием. Нет? Не согласны? Так попробуйте же хоть полчасика без инструментов изображать из себя рок-группу, всем телом своим, каждой мышцей, каждой клеточкой воспроизводя ту музыку, которая сейчас звучит!

Булат Окуджава пел в песенке «Музыкант»:

…Я не просто любопытствовал, я по небу летел.Я не то, чтобы от скуки, я надеялся понять,Как умеют эти руки эти звуки извлекать…Вот и с нами было примерно такое же.

Глава 56. Пытка

– Помни: через пятьдесят минут, не раньше, – строго сказал дядя Авнер, сходя вслед за мамой с крыльца. Мама, обернувшись, кивнула мне, как бы подтверждая его слова, и тяжело вздохнула.

Затворив за ними дверь, я остановился. Ох, как мне не хотелось возвращаться в комнату! Как страшно было слышать стон… Да нет, не стон, а протяжную, жалобную мольбу:

– О-ой, не могу! Ой, Валэ-эрьик, не могу-у! Где ты? Развяжи-и!

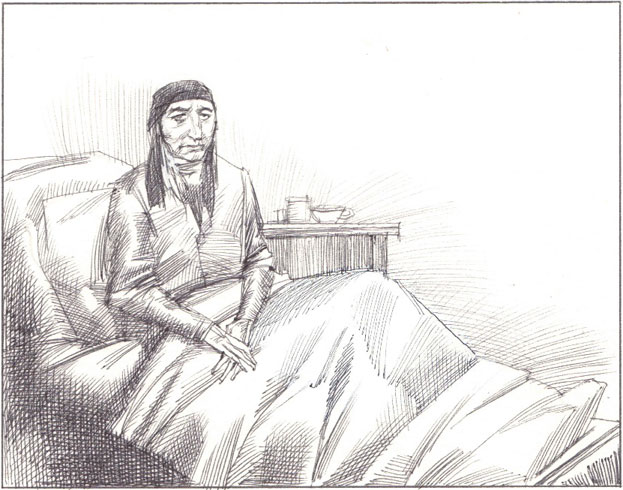

Это стонет и причитает бабушка Абигай. Бледная, исхудавшая, сидит она в своей кровати. Хотя и облокотилась о подушки, поза напряженная, неестественная. Это потому, что бабушкины ноги, от самых ягодиц до пяток, прибинтованы к доске…

C коленями у бабушки Абигай неладно давно. Я столько раз слышал об этом, что как-то даже свыкся с бабушкиной болезнью, с тем, что ей трудно ходить, как с чем-то совершенно естественным. У всех стариков что-нибудь болит… Мама, конечно, волновалась, страдала, рвалась в Ташкент. А я… Услышу – жалко станет, а потом вылетает из головы.

Совсем невмоготу бабушке стало года через два после смерти деда Ханана. Она почти весь день проводила в кровати, положив поудобнее согнутые в коленках ноги. О последствиях такой неподвижности никто не догадывался. Через несколько месяцев коленки вообще перестали разгибаться. Ходить бабушка уже не могла совсем.

Тут дядя Авнер всполошился и кинулся к врачам…

* * *Получилось так, что кроме дяди Авнера позаботиться о бабушке было некому. Три старших дочери давно отделились и поразъехались. Маруся жила в Бухаре, мама – в Чирчике. У Розы было пятеро приемных детей. С бабушкой Абигай осталась только младшая, двадцатилетняя Рена. А Рена, птица небесная, не то, что о матери, о себе-то не могла позаботиться. Авнеру нелегко приходилось, но он не жаловался. Авнер всегда помогал родителям, он был прекрасным сыном. И сестер очень любил. Может быть, их так сблизило трудное военное детство. Мне кажется, особенно он был привязан к моей маме. У него даже голос менялся, когда он с ней говорил. Уж как любил свою дочку дедушка Ханан, на какие лады не распевал бывало имя «Эстер», приходя к нам в гости! А все же дяде Авнеру удавалось произносить это имя с еще большей нежностью. Еще глубже, еще мягче.

А мама – и у нее ни с кем в семье не было, пожалуй, такой близости, как с братом. Мало сказать, что она любила Авнера, она им восхищалась. Его порядочностью и добротой, его способностями, энергией, успехами.

После армии Авнер закончил Институт народного хозяйства и довольно быстро стал крупным хозяйственником. К тому времени, когда бабушка заболела, Авнер заведовал мясной базой при Военторге. Должность ответственная и, как понимают все, кто жил в те годы в Советском Союзе, очень выгодная. В стране, где кусок хорошего свежего мяса достать не так-то просто, кто не захочет оказать услугу «мясному королю»?

Я слишком был юн, чтобы задумываться о том, пользуется ли дядя Авнер этими выгодами и возможностями. Слышал, конечно, что были у него злобные завистники – при такой должности как им не быть! Они, как могли, старались испортить дядину репутацию. Но мама всегда с гордостью повторяла: дядя Авнер – настоящий работяга! И не потому, что по многу часов высиживает в кабинете в пиджаке и при галстуке. Он предпочитал «мундир» – то есть комбинезон. Наденет его, отправится к своей «армии», к рабочим и солдатам, и вместе с ними то разгружает товар, то наводит порядок в холодильниках и на складах.

Словом, он вел себя не как «начальничек», а как настоящий, рачительный хозяин. И дела у него шли отлично.

Но дядя Авнер обладал не только этими достоинствами… У «мясного короля», была светлая поэтическая душа. Такая же, как у отца его, дедушки Ханана. Отец и пристрастил Авнера с детства к музыке и пению.

Есть у бухарских евреев старинный народный инструментально-вокальный жанр – шашмаком. Это цикл песен, в котором используются стихи различных поэтов, в том числе и прославленных, таких, как Омар Хайям, Низами. А музыка обычно народная. В цикле шесть частей. Потому он и шашмаком: «шаш» по-таджикски шесть, – «маком» – часть. Песни поют и свадебные, и, конечно, любовные. Исполняются они в сопровождении таджикских музыкальных инструментов, ударных и смычковых. При этом у песен своеобразная и сложная вокальная структура. Петь надо все выше и выше, доходя до очень высоких нот, а потом – плавно спускаться. Певцу, чтобы справиться с такой «дугой», необходим огромный голосовой диапазон.

Ко времени революции это замечательное искусство было почти забыто. Как ни удивительно, вспомнили о нем и стали возрождать в основном бухарские евреи. Мой дед Ханан был в их числе.

Дедушка Ханан был из породы тех прекрасных людей, которых обыватели называют чудаками и которых, к счастью, так много в еврейском народе. Он был добрым и щедрым настолько, что тому, кого пожалел, мог отдать последнее. За что ему, кстати, нередко доставалось от бабушки: ведь ей потом приходилось думать, чем накормить семью. До старости Ханан не терял способности увлекаться самыми неожиданными вещами – такими, например, как шашмаком. Он и сам пел прекрасно, и собирал редкостные записи шашмакома.

Словом, дядя Авнер получил от отца неплохое наследство, в котором, кроме высоких душевных качеств и понимания прекрасного, были и любовь к шашмакому, и коллекция старинных пластинок. Не мудрено, что старший сын дяди Авнера, Борис, стал музыкантом.

* * *Но вернемся к болезни бабушки Абигай. Уж каким врачам показывал бабушку дядя Авнер, того я не знаю, но все-таки у него появилась надежда, что ее согнутые, будто окаменевшие колени можно разработать.

К нашему очередному приезду из Чирчика бабушку лечили вовсю: массажи, прогревания, лекарства. И среди прочего – та ужасная, похожая на средневековую пытку процедура, которую я в тот день увидел своими глазами.

Мы с мамой только вошли в ее дом, как в лица нам пахнуло жаром. Бабушка всегда боялась простудиться и следила за тем, чтобы в комнатах не было сквозняков. А сейчас духота была невыносимая! Особенно на кухне. Возле плиты стояла женщина в белом халате и, склонившись над кастрюлей, опускала в нее какую-то длинную полосу материи. Опускала – и вынимала, опускала – и вынимала. Из кастрюли, вместе с жаром, поднимался странный запах, будто горели десятки парафиновых свечей. Женщина в белом – медицинская сестра – готовила парафиновые повязки, чтобы прогревать бабушкины колени.