Полная версия

Полная версияВсё Начинается с Детства

В безветренные дни, когда облака замирают, с ними происходит что-то таинственное.

Вот они, легкие, волнистые, ну прямо морская зыбь, простерлись по всему небу. Выбираешь какой-то ряд облаков, глаз с него не спускаешь и ждешь. Ведь должен же он хоть чуть-чуть, но двигаться! Плыть… Нет, не плывет. Стоит себе, словно заснул… А посмотришь через час – все изменилось.

Сейчас надо мною не было ни облачка. Я лежал, смотрел и, казалось, проникал взглядом все глубже. Странное чувство… Будто не смотрю, а лечу, лечу в эту глубину, подхваченный ветерком. И совсем потерял вес… Мне не страшно, я наслаждаюсь этим ощущением. Выразить его словами я не умел да и не старался, но думаю теперь, что его можно назвать ощущением свободы. Полной свободы.

А тут еще где-то в вышине запел жаворонок и песня его доносилась отовсюду, будто пела ее не крохотная птичка, а само небо. Все небо…

* * *Вдруг кто-то заговорил, засмеялся… Колдовство окончилось.

– Тут озеро недалеко. Пошли, искупаемся? – предложил Ярош.

– Солдатское озеро? – поморщился Колька Куликов. – Это же лужа! Не-е, не пойду. Пора домой.

Кроме этих двоих никто из нас на озере не был. Мнения разделились. Мои друзья и соседи – их было четверо – отправились домой, а Ярош, Пархоменко и я пошли к озеру.

Устроили гонки: кто первым взбежит на холм и сразу же, без остановки – с него. Витька Ярош, мальчишка довольно толстый, аж блестел от пота, но на холмы взлетал первым. Иногда он, изображая зенитчика, обстреливал нас, потому что мы, конечно же, были вражескими самолетами – бомбардировщиком и истребителем.

– Сокол, Сокол! – взывал бомбардировщик Сашка Пархоменко. – Мы обнаружены! Прикрой! – и, расправив руки, продолжал двигаться к вершинке, откуда вел огонь Витька.

– Я – Сокол, иду в атаку! – отвечал я, истребитель, и, опередив Пархоменко, налетал на зенитчика-Яроша. Мы оба валились на землю, сверху наваливался Сашка – и мы втроем, хохоча, катились вниз.

После таких молодецких забав мы, конечно, устали.

– Долго еще? – спросил я у Витьки.

– Да нет, вроде скоро…

И снова мы идем по холмам. Резвиться не хочется – уже больше двух часов прошло, как расстались с ребятами, а озера нет как нет… Мы прикладывали руки к глазам, надеясь увидеть, наконец, голубую полоску воды – но видели только холмы. Уже даже и скучно становилось от этого нескончаемого пути! Хорошо, хоть отвлекали иногда маленькие происшествия. То кружил и парил над нами орел с черными, распахнутыми крыльями Мы с Сашкой, увидев его, тут же принялись издеваться над Ярошем: это вовсе не орел, а стервятник, который чует жирненькую добычу. Витька ведь помрет, так и не дойдя до озера… Вдруг Сашка, топнув ногой, наклонился и схватил небольшую ящерицу. Серая, большеглазая, она извивалась, дергалась, и, оставив свой хвост в сашкиной руке, исчезла в траве.

– Где же твое озеро? – уже со злобой спросил Сашка, когда мы отдыхали на вершинке очередного холма. – Может, ты там и не был вовсе?

– Чего прицепился? Ну, на машине я ехал. И не на дорогу смотрел, а книгу читал!

– «Три мушкетера», небось? Дома надо было читать! Валера, пошли обратно. Пусть дальше сам идет, если хочет.

Мы поднялись.

– Постойте, я вижу дорогу! Вон, справа! – Крикнул Витька.

Мы и вправду вышли вскоре на дорогу. Но на какую? Куда она вела?

– В Китай, – съязвил Сашка.

Идти по дороге стало легче, она извивалась между холмами, избегая крутых подъемов. Но мы все равно уже еле передвигали ноги. Каждый из нас, наверно, надеялся, что вот-вот появится идущая в город машина и подберет нас. Но дорога оставалась пустынной, только столбы электропередач угрюмо смотрели нам вслед.

Мы так устали, что я подумывал – а не выкинуть ли из карманов хоть часть трофеев. Но я стеснялся ребят, а они, наверно, меня…

И вдруг за одним из поворотов, как написали бы в каком-нибудь из наших любимых приключенческих романов, перед тремя путниками открылось озеро…

Увы, в жизни, как и в романах, далеко не все открытия бывают радостными.

– Болото, – презрительно процедил Сашка Пархоменко. И (позволю себе еще одну фразу из романов) на его усталом лице выразилось глубочайшее разочарование…

Да, Колька был прав… А мы почему-то упрямо надеялись, что он сочиняет, что просто ленится идти и озеро окажется на самом деле большим, красивым. Но было оно довольно маленьким – ну, в два футбольных поля, лежало среди голых берегов. Словом, это был ничем не примечательный водоемчик. И, хотя вода соблазнительно искрилась на солнце, нам даже искупаться не захотелось. Вот до чего мы устали! И проголодались, и ужасно хотели пить. Ведь с тех пор, как мы ушли из дома прошло больше шести часов, только до озера мы шагали примерно часа четыре.

– Ну, доволен? – спросил Сашка у Яроша. Витька в ответ только вздохнул, вид у него был унылый и виноватый.

– Глядите, человек, – сказал я.

– Солдат, – уточнил Сашка.

У самого берега озера на большой шине сидел солдат в белой майке и усердно чистил разобранный автомат. В зубах у него дымилась сигарета.

У меня как-то сразу стало легче на душе.

Мы подошли, поздоровались, спросили нельзя ли попить. Солдат кивнул на флягу возле своих ног:

– Пейте. Чего-чего, а воды у нас вдоволь… Как вас сюда занесло? Ведь до города – ой-ёй-ёй!

– Школьная экскурсия, – хихикнул Сашка и покосился на Яроша. – Остальные просто не дошли.

Солдат усмехнулся:

– Ну-ну…

Я почему-то испугался, что он заметит, как оттопырены наши карманы. Но пронесло.

Пока мы пили, передавая друг-другу фляжку, вдалеке послышался низкий звук тяжелого мотора. Он приближался, усиливался – и к площадке возле озера подъехал темно-зеленый бронетранспортер. Открылся люк, вылез солдат в пилотке. Удивленно поднял бровь:

– Это кто ж у нас в гостях? – Не вдаваясь в подробности, мы объяснили, что, мол, гуляли в холмах, дошли до озера, и вот…

Солдат в пилотке – у него было симпатичное, усеянное веснушками лицо – понимающе кивнул.

– Подбросил бы вас домой да нельзя. Мы тут с ночёвкой… А вы отдохните чуток да топайте. Не то вас искать начнут, а?

* * *Дорога домой показалась нам гораздо более тяжелой. А уж долгой… Мы берегли силы и молчали, стараясь идти побыстрее, чтобы опередить клонящееся к закату солнце. У меня к усталости прибавлялись неприятные мысли – не достанется ли от отца. С ребятами я попрощался коротким «пока», благополучно добрался до дома, с облегчением обнаружил, что родители куда-то ушли и тут же кинулся к кровати… Ох, какое это было блаженство!

Я задрал на стену отяжелевшие ноги – они гудели, пульсировали, я чувствовал, как по венам толчками бежит кровь – и стал куда-то проваливаться, проваливаться…

Так и заснул.

Глава 50. Текинский ковер и другие сокровища

– Дети, ка-а-кой это был ковер!

Мама прикрыла глаза и слегка приподняла руки.

– Во всю стену… – Тут она развела руки в стороны, широко открыла глаза, приподняла брови, показывая величину ковра, и как бы изумляясь этой величине. – Красный. И такой красивый… Ну, настоящий текинский! Мягкий, пушистый… – Мама снова прикрыла глаза и, нежно улыбаясь, поднесла к лицу пальцы. Потирая ими, она будто перебирала нежные шерстинки этого ковра. – Ох, какой пушистый… А узор! Переплетается, вьется… Вроде бы и простой, но это издали. А вблизи-то – из кро-охотных узорчиков… Как ромбики, что ли. Или камушки граненые… И один в другом, один в другом… Понимаете?

Мамины руки замелькали, рисуя в воздухе узор.

Мама умела рассказывать, как никто другой. И ведь вот что удивительно: обычно она была очень немногословной, даже молчаливой, замкнутой. А то вдруг совершенно преображалась. Происходило это не часто, в тех случаях, когда маме вдруг самой хотелось что-то нам с Эммкой рассказать. И какие же это были увлекательные, с яркими подробностями истории! Мама участвовала в повествовании каждой черточкой своего лица, каждым движением… Мы с Эммкой слушали завороженно, как загипнотизированные… А, может, мама и в самом деле была немножко гипнотизером? Ведь казалось же нам с Эммкой сейчас, что мы видим перед собой этот красный текинский ковер!

Но прежде чем мама начинала что-то рассказывать, нужно было, чтобы на нее нашло настроение. А оно «находило» чаще всего, когда она по какому-либо поводу что-то вспоминала о своем детстве, о родителях.

На этот раз повод был не совсем для меня приятным.

В моей комнате возле письменного стола лежал на полу небольшой коврик. Одна его сторона доходила до батареи центрального отопления, из вентиля которой зимой капала вода. Под вентиль приходилось подставлять баночку и, естественно, опорожнять ее каждые два-три дня. Вот это я иногда забывал делать… Край коврика намокал, намокал – и через пару лет стал, наконец, гнить.

Когда мама это обнаружила и, горестно вздыхая, потащила коврик на веранду сушить (стояла поздняя осень, но деньки выдались теплые, солнечные), я поплелся за ней. Ясно было, что сейчас, несмотря на мамину доброту, я все-таки получу заслуженную взбучку. Эммка тоже, конечно, побежала – послушать, как мне достанется.

Но мама, повесив коврик на раму окна, уселась возле стола, подперла рукой подбородок и, глядя на коврик, о чем-то задумалась. Солнце ярко освещало этот дешевенький фабричный коврик, краски засветились, заиграли. Коврик удивительно похорошел. Я почувствовал, что мне его жалко и как-то… Ну, совестно, что ли, перед ним…

– Эх, – сказала вдруг мама, – А какой у нас был текинский ковер! Чудо… Бедный дом, в зале – две кровати по углам и обеденный стол. Но пока ковер висел, красивым был зал…

Так начался этот рассказ.

Была осень и вот-вот уже предстояло нам с веранды, где мы все любили посиживать, перебраться на кухню. Там тоже приятно и чаевничать, и болтать, но с верандой не сравнишь.

Сегодня, может быть, один из последних теплых дней, безветренных и солнечных. В такие дни у нас в Чирчике почему-то особенно много стрекоз. Эти беспечные созданья то и дело залетают к нам на веранду. Что их влечет сюда? Мотыльки – те понятно: на свет летят по вечерам. А стрекозы? К тому же влетать-то они влетают, но вот вылететь… Открытое окно рядом, а они упрямо бьются в стекло. Да еще, если их несколько, уморительнейшим образом выстраиваются в один ряд, будто звено самолетов – и «тук, тук!»… Только и слышно, как стучат своими глупыми головами. И крыльями прозрачными шуршат. Зрелище – классное. Ловить их в это время не труднее, чем ягоду с ветки сорвать. Можно в баночку отлавливать и сразу выпускать. Но это слишком просто. Гораздо интереснее привязать нитку к длинному, упругому тельцу, поуправлять немного этим «самолетиком», а потом уж отпустить… Как отпускали мы с Юркой майского жука…

Краем глаза я кошусь на стрекоз, но сейчас не до них, слушать мамин рассказ интереснее.

А она уже не здесь, она в родительском доме… Ей лет девять. Вся семья – в зале, за обеденным столом. Дети сидят на длинной, мест на шесть-восемь, тахте. Вообще-то по обычаям на тахте должны сидеть взрослые, родители и гости, но в этой семье детей балуют, отдают им самые уютные места… А почему на тахте так уютно? Да потому, что за нею на стене висит этот замечательный текинский ковер.

– Прислонишься, – говорит мама, – а спина входит в него, всем изгибом. Так приятно! И тепло, будто печка… Это – зимой. А летом прислонишься – прохладно… Может нам так казалось?

Мама пожимает плечами, задумчиво качает головой. А мне уже не терпится спросить: «текинский ковер» – что это значит?

– Я не очень-то в них разбираюсь, – признается мама, – знаю только, что текинские особенно ценятся в наших краях, особенно красивы…

* * *Я пишу эту книгу воспоминаний для своих детей и внуков, которые живут в другой части света, в другом мире. Значит, я должен хоть чуточку рассказать им о замечательных азиатских коврах. О, конечно, – ковров вокруг них в Америке сколько угодно, и дома и в магазинах. Но что они знают о настоящих восточных коврах? О том, что значили эти ковры для их предков?

… Я думаю, что не только в Ташкенте или в Чирчике, – во всем Узбекистане не было семьи, даже очень бедной, у которой не нашлось бы хоть какого, хоть старенького, потертого ковра. У кого – на полу, у кого – на стене, на тахте… Да разве только в Узбекистане? Про все страны Азии, про Кавказ и Закавказье можно сказать то же самое. С древнейших времен жители этих краев занимаются ковроделием. Ковер – такая же привычная принадлежность их быта, как у нас, скажем, стол. И не менее важная – в Азии долгое время вообще не знали столов и ели, сидя на ковре. Спали не на кроватях, а стелили кошму или одеяло на ковер. Во многих семьях эти обычаи сохранились и сейчас. А зайдите в Узбекистане в чайхану – вы там столиков не увидите!

Есть сведения, что коврами пользовались уже в Ассирии и в Вавилоне. Они, конечно, до нас не дошли, но вот из какой древности тянутся традиции.

С древних времен ковроделие – женское ремесло. И так как долгие века производство было исключительно домашним, не удивительно, что от матерей секреты его передавалось дочкам и в семьях вырастали искуснейшие мастерицы. Такие искусные и талантливые, что можно их причислить к незаурядным художникам. Стоит только поглядеть – в музее или хотя бы на репродукции – на знаменитые персидские (они же иранские) ковры. Какое великолепие! Какое богатство рисунка, цветов! Персидские ковры, как и другие, различаются по типу орнамента. Среди них есть и «садовые», и «охотничьи», и «звериные», и даже «вазовые». Уже по названиям видно, что на этих коврах можно увидеть не только разнообразные орнаменты, но и рисунки, даже сюжетные, увидеть изображения цветов, людей, животных… Особенно хороши ковры «Хоросан» (они названы так потому, что в Персии ковры получали названия мест, где их делали).

Текинские ковры, об одном из которых рассказывала мама, принадлежат к числу туркменских, тоже высоко ценимых. У туркменов ковер получал имя того рода-племени, которое его изготовлением прославилось. Текинцы – одно из крупных племен, образовавших когда-то туркменскую нацию. Помнят об этом только историки, а ковры текинские (их также называют бухарскими) известны всему миру. Одно время, например, они были очень модны в Англии. Ромбовидный орнамент туркменских ковров, который во множестве вариантов повторяется уже многие века, необычайно красив. Он гораздо строже и геометричнее, чем у персидских, но многих знатоков туркменские ковры привлекают именно этим…

* * *В тот осенний день, сидя на террасе, мы ничего о коврах не знали. И все же, наверное, кое-что чуть-чуть понимали. Вернее, чувствовали. Просто потому, что нередко видели – то в одном доме, то в другом – по-настоящему красивые ковры. Ну хотя бы у деда Ёсхаима и бабушки Лизы: у них в зале тоже висел прекрасный текинский ковер.

Я спросил:

– А где же теперь тот ковер? Почему я никогда не видел его у дедушки Ханана?

– Где-где, – печально сказала мама и махнула рукой. – Нет его давно… Я же говорю – лет девять мне было… Пришел родственник, Мордухай его звали. Богатый… Черт его к нам занес! Сидит, обедает, смотрит на ковер – «ох, красивый, красивый»… И начал он к папе приставать: продай… Дедушка говорит: не могу. Прости, что отказываю, но не могу… Эх, добрый он был… Пришел Мордухай снова, принес деньги, снова просил – и упросил деда. Уж если, говорит, тебе так хочется… Эх, слишком он был добрый иногда! Кто-то потом рассказал: это жена Мордухая позавидовала – у нищих родственников такой богатый ковер… Ой, как мы плакали, как рыдали, когда его выносили из дома! Эх, дуниё дуньёи бэ вафо!

Сказав это, мама хлопнула себя по щекам и стала раскачиваться из стороны в сторону.

Таджикскую поговорку, означающую примерно «свет (жизнь) без счастья» очень любил дедушка Ханан. Мама часто ее повторяла, особенно с тех пор, как деда не стало. Сейчас, охваченная воспоминаниями, она полна была жалости и любви к отцу.

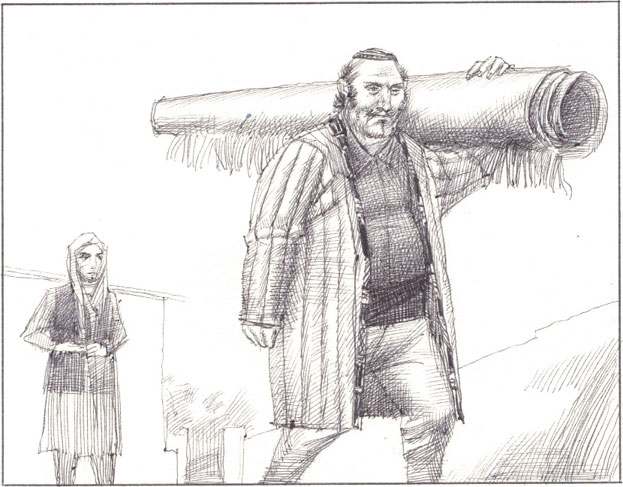

– До того был добрый… Попросят – что ни есть, отдаст! А сам ничего не просил, не хотел унижаться. После войны – с фронта вернулся, больной, слабый… Стал работу искать… А у дяди его был овощной ларек пополам с кем-то. Дядя взял папу – по кишлакам разъезжать, скупать сухофрукты. Вот привозит он как-то товар, несет в ларек – и слышит, как напарник дяде говорит: «раньше делили хлеб на две части, а теперь – на три». Тут папа вошел, сказал дяде: «Тогои, я привез товар», повернулся и ушел. Совсем ушел, больше не возвращался. Денег не взял за работу. Вот такой он был, – говорит мама с гордостью…

Мама рассказывает правду, только правду. И все же я заметил: ее истории чем-то напоминают сказку. Вероятно, тем, что герои этих историй, наши предки, родственники, всегда действуют, как подобает сказочным героям: они смелы, трудолюбивы, очень добры. Они преодолеют любые преграды, никогда никого не предадут. Они бесконечно преданы своей семье, готовы терпеть ради нее любые лишения.

* * *Эту черту деда Ханана – преданность семье – я сам видел и чувствовал. А как-то – мы тоже тогда говорили о деде – мама открыла мне одну маленькую тайну. Она вытащила из шкафа, из-под вещей, завязанный узелочком носовой платок, в котором было что-то тяжелое, развязала – и в платочке зазвякало, заблестело… Я сразу вспомнил мои любимые романы о пиратах: в узелке были старинные золотые монеты с двуглавым орлом на гербе.

– Дедушкино наследство, – сказала мама. – Все, что мог, нам оставил… Сколько-то было у него этих монет. И доволно много… Ну, не кувшины, конечно, – засмеялась она. – бедняками мы были всегда. Но раз-другой повезло случайно. Когда совсем уж трудно становилось, дед продавал по монетке. Через людей, тайком, на черном рынке… Их ведь даже хранить запрещалось! Узнали бы – в тюрьму. Слава Богу, не узнали. И вот видишь, – вздохнула мама, позвякивая монетками, – сам терпел нужду, а для нас сберег.

Тогда-то я и вспомнил историю про другое наследство. Я ее то ли от мамы слышал, то ли от кого-то еще из родственников.

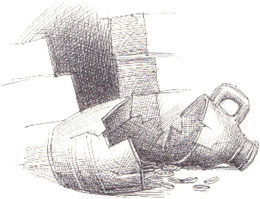

Мой прадед с отцовской стороны, Рахмин, отец бабушки Лизы, был до революции богатым человеком, фабрикантом. Как я уже рассказывал, его жена, моя прабабка, ушла от мужа вместе с детьми. А он остался в своем доме в Коканде. Откуда-то стало известно и передавалось от родственников к родственникам, что когда начали после революции реквизировать ценности, этот самый Рахмин замуровал в стене своего дома кувшин с драгоценностями. По слухам – несметными: там и золото было, дескать, и бриллианты… Ну, были или не были, точно никто не знал (и узнать-то уже не у кого было, прадед помер) – но говорили.

Вот так! – думал я, пока мама, позвякивая монетками, прятала узелочек в шкаф. – Дед Ханан все, что было у него, отдавал, ничего не жалел для людей, для семьи. Наверно, и мама поэтому такая добрая. А тот мой родич – вот скупердяй! В стену замуровал… Мог созвать родственников, друзей, раздать, а он спрятал – и никому ни слова… Ни себе, ни людям. Бабка Лиза уж точно в него пошла!

Кроме моих собственных детских впечатлений, были и другие сведения о бабкиной скупости. У нее имелось немало драгоценных украшений, в том числе – два тяжелых золотых браслета, называемых по бухарски «даспона». Сам я их не видел, но мы с Юркой однажды подслушали разговор наших мам как раз об этих «даспона».

В Азии строже, чем в других странах, соблюдается обычай: свекровь на свадьбу дарит своей невестке украшения. По возможности – дорогие. Довольно часто это происходит еще до свадьбы, когда родители жениха и невесты договариваются о браке своих детей. Это особый обряд, он называется «кандхури», что означает «поедание сладкого». В церемонию действительно входит угощение сахаром. Уж не знаю, во мгле каких веков можно разыскать происхождение этого обряда… Если свекровь не дарила невестке драгоценное украшение на такой встрече, она делала это на помолвке или же вскоре после свадьбы.

Так вот, ни моя мама, ни тетя Валя не получили от бабушки Лизы традиционных подарков ни на кандхури, ни на помолвке, ни после свадьбы. Вообще не получили…

Может быть, по женски им было и досадно, но больше – смешно: до чего же их свекровь скупа! И любопытство одолевало: что она собирается делать со своими браслетами? Ведь никогда не надевает…

Истории – о кувшине, замурованном в одном из домов Коканда, о бабушкиных браслетах очень нас с Юркой занимали, хотя мы понимали, что это только мечты, игра и в никакой Коканд мы не поедем, и в дедовых кладовках и подвалах не станем рыть ямы. Словом, не удалось нам с Юркой стать Томом Сойером и Геком Фином.

Но самое забавное, что сокровища скупердяя-прадеда существовали на самом деле и в конце концов обнаружились. В семидесятых, когда, освобождая место для нового здания, сносили дом старого Рахмина, бульдозерист ударил по стене и… Все было именно так: разбитый кувшин, драгоценности… Бульдозерист сдал их властям и получил свою долю. А родственникам не досталось ничего.

* * *Коврик, который помог маме вспомнить о текинском ковре, я с того дня очень полюбил. И уже не забывал выливать воду из баночки. Коврик лежал у моего письменного стола много лет, до тех пор, пока мы не уехали в Америку.

Глава 51. Весёлая ночь под урючиной

В носу защекотало, я чихнул. Щеки и шея чувствуют нежное поглаживание. Сквозь сон кажется, что это дед Ёсхаим, поправляя одеяло, щекочет меня своей бородой. Так приятно, так ласково… И сразу же начинает сниться, что я лежу в теплой ванне, наполненной мыльной пеной, и эта пышная пена, ее радужные пузырьки, скользят по моему лицу, лопаются, щекочут…

Но тому, кто так деликатно занимался моим пробуждением, уже надоела эта забава. Я дернулся от толчка в бок, охнул, присел – и тут же чья-то ладонь зажала мой рот.

– Тш-ш-ш… Не ори, Рыжий!

Юрка – это, конечно же, он – тихонько смеется и сообщает, что ему не спится, а я как заснул час назад, так все дрыхну да дрыхну. Просто смех берет! Как можно спать в такую ночь?

Постепенно приходя в себя и осматриваясь, я в глубине души соглашаюсь с Юркой и злость моя проходит.

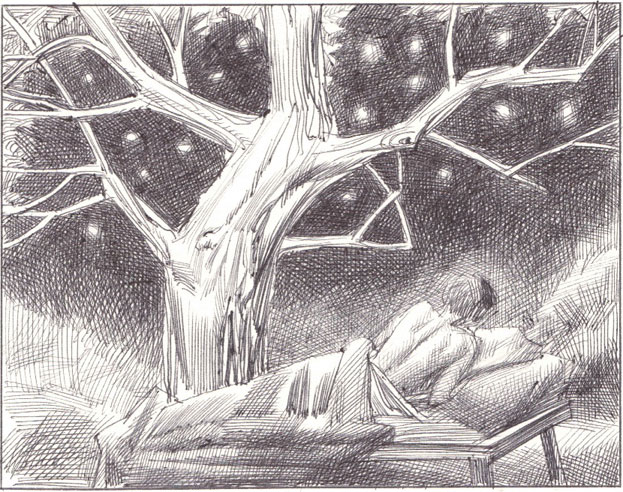

… Каникулы. Лето. Любимый старый двор. Мы с Юркой, как обычно, ночуем не в доме, а под урючиной, на топчане возле глиняного дувала. Что может быть прекраснее такого ночлега?

Ночь тихая-тихая. Слышен лишь звон цикад, негромкий, будто и они боятся нарушить тишину и нежно так шелестят в ночной мгле. Свет тусклой лампочки над воротами не доходит до нас, затерявшись в листве деревьев, зато над нами в черном бархатном небе, переливаясь, сияют звезды. Как их много! Миллионы, миллионы миллионов… Они мерцают, словно переговариваясь. Может, не только между собой, но и с нами? Может, это их шелест мы слышим, а вовсе не звон цикад?

– Юрка, слышишь?

– Чего? А-а, цикады… Ну и что?

– Да нет… Это звезды мерцают. Послушай… – Я беру юркину руку, поднимаю ее вверх и начинаю медленно покачивать – в такт этому мерцанию и шелесту. – Слушай…

Несколько мгновений Юрка добросовестно старается понять, чего я от него хочу, потом смеется и вырывает руку.

– Да брось ты!

Юрка – реалист. Если его и интересуют звуки, раздающиеся в ночи, то совсем другие.

Я немного погрешил против истины, написав, что в тишине слышен был только звон цикад. Просто остальные звуки были для меня так привычны, что я их почти не слышал. Например, такие: «чпок-чпок!».

* * *Топчан наш стоит под урючиной. Звездное небо я вижу в просвете между ее ветвями и крышами построек. Мне и сейчас, как в раннем детстве, кажется, что эти ветви поддерживают небесный свод. Само дерево неразличимо в темноте, но я так хорошо его знаю, что и ночью будто вижу его ствол с выпуклыми жгутами на коре, обвивающими, как жилы, могучее древесное тело.

Оно такое мощное, что мне иногда кажется: никогда это дерево и не было маленьким. Оно вовсе не росло, а просто однажды – наверное, вот такой же ночью – выбилось из-под земли, прошило насквозь стену дома. Во все стороны и вверх враз потянулись от ствола корявые, толстые, покрытые листвой ветви. Вышел утром дед Ёсхаим на крыльцо, а дерево стоит. Будто всегда стояло.

Она не только мощная и красивая, наша урючина… Она еще и плодоносит с невероятной щедростью! Летом все ветки буквально усыпаны темно-желтыми с коричневыми точками мелкими абрикосами размером в небольшую сливу. У нас их называют урюком, отсюда – и «урючина». Но как ни называй, сладость и аромат от этого не убавляются.

Сколько же мы с Юркой съедаем за лето урюка! Каждый день – килограммы. Конечно, и черешню, и вишню-шпанку мы тоже не оставляем без внимания, но урюк имеет то преимущество, что за ним не надо каждый раз лазить на дерево. Спелые плоды сами падают на землю. Выходишь утром – а завтрак готов, только подбирай. Правда, нас обычно опережают муравьи и всякая мошкара. Всю эту шуструю компанию мы называем мурашами. Нагнешься – а они уже облепили самый аппетитный урюк! Приходится уступать.