Полная версия

Полная версияМои воспоминания

Беда в деревне

В 1944-м году в деревне случилась беда. Кого винить – не знаю. Урожай убирали вручную при помощи серпа. Из-за нехватки рабочей силы, уборка зерновых культур затянулась до поздней осени. Зима наступила рано. Неубранные колхозные поля пшеницы и проса остались под снегом. Собрать, пропадающий урожай для личного потребления не разрешалось. Все осталось под снегом. Люди с трудом дожили до весны, мука кончилась. Когда снег растаял, люди собрали для себя прошлогоднюю пшеницу, высушили и перемололи в муку. Последствия никто не мог даже предположить. Поев прошлогодний урожай, народ стал умирать от потери крови. У них разжижалась кровь, шла носом, человек терял силы и постепенно умирал от потери крови. Особенно пострадали дети. В зале деревенского клуба организовали мини больницу, больных привозили туда. Многих спасти не удалось. Умерли и мои друзья – ровесники, соседский мальчик – Назир и девочка Зохия. Я тоже долго болел, носом шла кровь. Помню, поили меня отваром крапивы на молоке и кормили крапивной кашей. Слава Аллаху! Каким-то чудом, мне удалось выжить. Руководство колхоза призывало сдать прошлогоднюю пшеницу. Но люди не торопились отдавать зерно, кушать хотелось, а смерть забирала все новых людей. Тогда стали ходить по домам и обменивать на безопасные продукты, забирали опасную муку и взамен давали хорошую. Что я заметил, пострадали самые трудолюбивые, старательные и находчивые семьи. Те, кто сидел дома, не ходил по сырому полю, терпеливо не собирал прошлогодний урожай – в итоге остались живы. Оказывается и так случается: повезло лентяям.

Глава 3. Мама

В одном из писем, адресованных матери, папа писал: "Во чтобы то ни встало – дай детям образование. Будущее – за образованными людьми". Мать выполнила заветы отца полностью. Старшая сестра Жамиля апа стала учительницей. Нурия апа окончила среднюю школу. Зайтуна апа стала врачом. Раиса абый – инженер-механик. Зиля апа – экономист. Я инженер технолог – нефтяник.

Образование детей давалось матери очень трудно. Почти каждый выходной отправлялась она в город Белебей за 45 км или Туймазы – 35 километров пешком, в лаптях. Колхозникам за труд не платили денег, вот и приходилось ходить в близ лежащие города в надежде выручить, хоть какие-то, деньги или обменять мёд на одежду для нас. Как сейчас, помню, среди мальчиков того времени только у нас с Раис абыем были коньки и лыжи. Не было границ радости, когда мать купила нам на двоих с братом гармошку, а девочкам – мандолину. Я рад, что мы сумели оценить это и оправдать старания и заботы нашей мамы. Мы с братом играли на гармошке, сестры – на мандолине. Я и сейчас в свободное время беру гармошку в руки. С удовольствием вспоминаю свои юношеские годы, с кем рос, с кем ходил на вечеринки, какие песни пел раньше. Играя на гармошке, вспоминаю свою маму и, как будто, делаю ей музыкальный подарок.

Простая, но сильная деревенская женщина по характеру была спокойная, немногословная. Не любила спорить. Всегда говорила: "правда восторжествует".

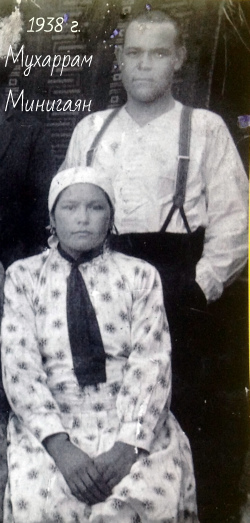

Родилась она 3 октября 1909г. в деревне Тукаево третьим ребёнком семье. До революции Минигаян училась в медресе. Ее семья была трудолюбивая и зажиточная. В годы коллективизации их раскулачили. В советское время детей из бывших кулацких семей в школу не принимали, и она больше не могла учиться. Образованием своим занималась самостоятельно, хорошо писала и читала. В 19 лет в 1928-м году она вышла замуж за моего отца Мухаррама. Её в этой семье любили и уважали. У них родилось шестеро детей. Война прервала их счастливую семейную жизнь.

Жизнь мамы прошла в трудах и заботах. Я не помню, чтобы она сидела без дела или хотя бы прилегла на часок отдохнуть, всегда была занята работой. Несмотря на то, что мы сироты, были одеты, обуты и порой, даже лучше, чем дети из других семей. Моей матери приходилось выполнять и мужские работы. Она была очень решительная. Помню, как она отважилась выкопать землянку для хранения продуктов, типа холодильной камеры, ведь холодильников в то время не было. Хранилище было огромным: глубиной 3 м, туда, при желании, можно было загнать грузовую машину. Для работы наняла людей. Даже многие мужчины сомневались в успешном завершении такой большой и сложной работы.

Во время земляных работ рабочие наткнулись на неизвестный предмет, завёрнутый в тряпку. Оказалось, это был "кумган"– металлический сосуд в форме кувшина. Внутри были бумажные деньги, свёрнутые в трубочку, номиналом по 1000 рублей каждый. Купюры серо-зелёного цвета были размером с половину тетрадного листа. На купюре было изображение двуглавого орла с опущенными крыльями. Взрослые хором воскликнули: "Керенки! Керенки!" Это были деньги со времен временного правительства при Александре Керенском. Во время революции 1917 года дед Исмагил припрятал «керенки» на чёрный день. А сейчас эти деньги ничего не стоили, и были простыми бумажками. Эх! Лучше бы копил металлические, они цену не потеряли! Потом мы с Зиля апой с ними играли и разбрасывали.

Летом подвал был холодильником, а зимой – овощехранилищем. Все родственники, соседи и знакомые приносили быстро портящиеся продукты к нам на хранение в это хранилище. Кастрюли, вёдра, деревянные кадки с продуктами стояли рядами, чтобы не перепутать – на них были написаны имена хозяев.

Трудные были времена. Некоторым семьям пришлось продать свое имущество и уехать в более тёплые края, в поисках более сытой жизни. У одной такой уезжающей семьи моя мать купила и поставила второй дом, таким образом, она расширила свои жилищные условия и приготовила жильё для взрослеющих детей. Не ошибусь, если скажу, что мужчины, вернувшиеся с войны, были изумлены: у вдовы Мухаррама стоял новый второй дом, когда как многие и сарай и изгородь перевели на дрова. Вот какими генами, мы с вами, мои потомки, наделены!

Не у всех были корова и овцы, а значит, не было молока и шерсти для вязки варежек и носков. А это – уже нищета. В те годы, особенно зимой, по деревне по домам ходили нищие – попрошайки, в рваных одеждах и с маленькими детьми. Просили ночлег, еду или одежду. Обычно ночевать им удавалось на ферме или конном дворе. Жалко и больно было смотреть в их голодные глаза и протянутые руки. Помню, был сильный буран и очень холодно. Мама пустила женщину с двумя маленькими детьми переночевать. Сварила целый чугун картошки. Постелила постель. Разговаривали они на каком-то непонятном для нас языке. Жили целую неделю, пока погода не наладилась. Когда уходили, женщина встала на колени перед моей мамой, благодарила и молилась. Мы их проводили до дома сторожа на конном дворе. После их ухода, через неделю, мы младшие, я и Зиля апа тяжело заболели, заразились от них краснухой.

Вокруг нас, ни у кого не было бани, и мыться приходили к нам, хотя многие уже жили с мужьями. Однажды случилась беда. Баня сгорела. Каково же было удивление соседей: к весне она построила новую баню! Одна! Без мужа!

Каждый новый год мама специально пекла овсяные лепёшки – пряники. Мазала их мёдом. Относила в школу, чтобы раздать их детям – сиротам, оставшимся, как и мы, без отцов. Конечно, угощения на всех не хватало. Дети делились, откусывали друг у друга. Ребятишкам было приятно и празднично.

Это несколько простых примеров из нашей жизни. Вот какая была моя мама – ваша "Абики"!

Глава 4. Мои предки

Мои дедушка и бабушка до революции 1917 года были зажиточными крестьянами. Дедушка Исмагил (1880-1936) был деревенским "бизнесменом". Он имел несколько десятин земли, держал пасеку 40-50 пчелиных семей, торговал сельхозяйственным инвентарем, зерном и крупой. У него была небольшая ручная мельница. В семье было несколько рабочих лошадей, а также были хорошие гостевые кони для дальних или праздничных поездок. На время уборочных работ он нанимал временных работников – денщиков. Когда началась коллективизация и создание колхозов, мой дед Исмагил, понимая создавшуюся ситуацию в стране, по совету сына Мухаррама, добровольно вступил в колхоз и отдал колхозу свой второй дом, сарай, всех лошадей и коров, а также всю сельскохозяйственную технику. Дед Исмагил передал колхозу свою большую шерсте-теребильную машину. Я помню, 1950-х годах она стояла в отдельном помещении на колхозной ферме. Со всех близлежащих деревень туда привозили шерсть для обработки. Эту машину называли «Исмагилка», по имени бывшего хозяина, моего деда.

Таким образом, семье удалось избежать репрессий. А тех, кто сопротивлялся, не понял новую политику государства, бесповоротно изменившуюся жизнь – раскулачили, арестовали, сослали в ссылку, посадили в тюрьму. Такая участь настигла богатую семью моей матери – Кашаповых.

Дед моей матери Кашап (1847-1906) был очень богат. Он был крупным землевладельцем, владел огромной пасекой и бригадой пчеловодов. Они жили на Кашаповской пасеке в выделенных для них домах. На своей пасеке Кашап построил настоящее архитектурное сооружение: водоем с каскадом водопадов под крышей. Красиво по кругу были выложены бутовые камни. Вода стекала по ступеням по деревянным желобам. Это сооружение Кашап посвятил своей жене Хасбиямал и назвал ее именем. Оно досталось по наследству их сыну, моему деду со стороны матери Бадретдину. Во время коллективизации он не согласился добровольно отдать имущество. Бадретдина и его сына Ризу раскулачили и посадили в тюрьму, богатство вывезли, пасеку разорили. А водоем долго еще радовал своей красотой сельчан и проезжих путников. За ним закрепилось название «родник Хасби», а округу называли «пасека Хасби». «Хасби» – это сокращенное от имени моей прабабушки Хасбиямал. Бадретдин с сыном отбывали заключение в Белебее и Златоусте. Освободились только после окончания коллективизации.

В отличие от них, отец Исхаков Мухаррам Исмагилович с первых же дней стал активным строителем новой колхозной жизни. Он возглавил сельский совет, стал его председателем, был одним из немногих грамотных людей в деревне: умел читать и писать на арабском, латинском алфавитах, а также на кириллице; заполнял и переводил ответственные документы. Мухаррам Исмагилович был участником ВДНХ СССР (Выставка Достижений Народного Хозяйства). Он награждён значком ВДНХ и швейцарскими карманными часами. В 1928 году он взял в жены Минигаян, дочь раскулаченного Бадретдина.

Бабушка Минибадар – мать отца, 1880 г.р., была известной "повитухой", принимала роды у женщин со всей округи, лечила людей при помощи трав и народной медицины. Она разбиралась в лечебных травах, сама их собирала и сушила в специальном помещении. Лечила всех обратившихся разными способам: водила в баню, парила специальными вениками, давала лечебные настои и отвары, даже делала кровопускание и ставила пиявки. Спасибо ей и земля пусть будет пухом.

Матери было бы намного труднее без бабушки, дела и заботы они делили пополам, вместе растили детей. Я тепло и с любовью вспоминаю бабушку. Как они все умели и успевали!

Во время войны у нас были корова и овцы, тёплый дом, дрова и полный погреб картофеля. Будучи детьми, мы тоже трудились как муравьи. Многим семьям, оставшимся без мужчин, приходилось разбирать свои сараи и веранды на дрова: нечем было топить дом. Рубить лес на дрова можно было только зимой и по особому разрешению лесничества. За невыполнение налагались большие штрафы. Кругом – лес, он гниет и валится, а использовать и трогать было запрещено. Это просто издевательство какое-то над своим народом. Если поймают, отбирали инструмент: топор и пилу. Несколько раз и мы попадали в такую ситуацию. Мы, старательная семья всегда находили выход, экономили, печку топили через день, но без дров не жили.

"Без труда не вытащишь и рыбку из пруда". Эта пословица относилась ко многим семьям. Благодаря, трудолюбию всех членов нашей семьи мы жили относительно благополучно. Работу в огороде и дома выполняли старшие сестры. Со временем наши постройки, сделанные ещё отцом и дедом – устарели. Мы с Раис абыем научились делать мужские работы. Отремонтировали изгородь. Построили новый забор. Выкопали и оборудовали яму для хранения картофеля. Сколотили ручную телегу и санки для вывоза навоза в огород. Обновили соломенные крыши на дом и сарай. Сестры с бабушкой вместе ходили в лес, собирали съедобные травы, борщовку для супа. Однажды, они принесли хорошие зимние солдатские шапки – ушанки мне и Раис абыю. Оказывается, они обменяли, собранные ягоды в заготовительной конторе на шапки. Позже мы узнали, что эти шапки были из госпиталя, оставшиеся от умерших от ран солдат. На них были пятна крови и следы от пуль и осколков. Их отчистили, отмыли. В принципе, они были хорошие и тёплые, многие мальчишки носили такие же. На некоторых даже были пришиты звезды – вырезанные из красной ткани.

К сожалению, в мире нет ничего вечного: все течёт, все изменяется. Бабушка Минибадар прожила 92 года: 14 мая 1972 года мы её проводили в последний путь. Эту утрату моя мама Миниган перенесла очень тяжело. Они прошли трудный жизненный путь вместе, помогая и поддерживая друг друга, рука об руку, словно мать с дочкой, и прожили вместе более полувека, ни много ни мало – 54 года. Такой положительный пример счастливой совместной жизни невестки и свекрови.

После смерти бабушки, мать переехала в Уфу к своим детям, научилась жить городской жизнью, нянчила внуков.

К сожалению, в 85 лет она ослепла. Мама не могла смириться со смертью своей дочки Нурьи: она ушла 6 ноября 2011г. в возрасте 80 лет. "Самое большое горе – хоронить своих детей".

В почтенном возрасте, в 103 года 23 августа 2012г мама тихо оставила этот прекрасный мир.

С высоты прожитых лет, я с уверенностью могу утверждать: самые счастливые времена – когда живы твои родители. Когда ты рядом с родителями, мир для нас и для них бесконечен. В повседневной жизненной суете, мы частенько забываем, что родители всегда с нетерпением ждут своих детей. Накроют на стол, поставят чайник и смотрят в окно ожидающим взглядом, ждут нашего появления на пороге. Посидеть, поговорить, выпить чаю с гостинцами и давно остывшими в ожидании мамиными или бабушкиными пирожками – одно удовольствие. Мне кажется, это и есть вершина человеческого счастья. Если еще не поздно… Колесо времени крутится только вперёд. Назад ходу нет. Очень жаль..

Я тяжело перенёс потерю своих родителей, она оставила незаживающую рану в моем сердце. Пусть земля будет пухом, душа в раю. Помним и не забываем. Пока мы живы на их могилах всегда будут цветы. И вы не забывайте своих предков живых и мертвых.

Родители – у всех свои и одни – единственные. Только к ним всегда можем прийти за утешением. Пока наши родители рядом, давайте жить с ними так, как будто это последний в жизни день, который мы проводим вместе.

Глава 5. Победа!

8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 9 мая вся наша деревня, как весь советский народ, праздновали День Победы. К 50-летию праздника городская газета "Вечерняя Уфа" объявила конкурс на тему: "Далеко от фронта". Я, внештатный корреспондент, изъявил желание участвовать в этом конкурсе. Надо было написать заметку: где и когда вас застала радостная весть "Победа! Победа!" Я назвал свою публикацию "Солдатская гора". Вот эта заметка в сокращенном виде.

Солдатская гора

Когда закончилась эта проклятая война, мне, самому младшему в семье, минуло пять лет. И все равно, день Победы я запомнил. Мы тогда жили в Туймазинском районе в деревне Тукаево. Это радостное сообщение застало меня с мамой на дороге в заготовительную контуру, куда мы в очередной раз ходили сдавать для фронта сушеный картофель. Погода с утра была пасмурная, но к обеду развеялось.

Неожиданно по деревне раздался удар гонка. Вообще-то этот гонг висел на столбе перед сельсоветом, отлитый из специальной звенящей стали, похожий на якорь. Он служил сельчанам "позывным" и ещё как нынешние службы 01, 02…112…911… А тогда он звенел необычно и звал всех на площадь. По дороге мы встретили бывшего фронтовика, он ехал верхом на лошади. Он крикнул нам: "Победа! Победа!"

На площади собрались и дети, и взрослые. За ними – целое стадо коров и быков в упряжках. Ведь все возвращались с полей. Шел весенний сев. Площадь ликовала, люди обнимались, целовались, плакали. Кто-то от радости, кто-то с горя.

Самые трудные дни для нашей семьи были впереди. Начали возвращаться домой солдаты. Их путь в деревню лежал через небольшую горку. Мы, босоногие мальчишки, каждый день поднимались на гору и встречали их там. Впоследствии эту гору назвали "Солдатской". Сколько раз ходил на неё и я! Но, каждый раз возвращался без отца и старшего брата. Домой бежал с надеждой: "А может, пока я не был дома, они пришли по другой дороге? Или, может быть, я их не узнал? Ведь когда они уходили на войну, мне был всего один год!" Ну, бабушка и мать знали, что отец погиб под Ленинградом, а брат под Смоленском. Они молча, со слезами на глазах отправляли меня каждый день на "Солдатскую гору". Таких мальчишек, как я, много было в деревне. Потом мы поняли, что наши отцы и братья навечно остались на поле боя. Бабушка же каждый год почему-то вязала носки, варежки и складывала их в сундук. Когда садились за стол, выделяла им их порции, а вдруг подойдут.

Пожелтевшие треугольные письма хранятся у нас дома, как семейная реликвия. Отец для матери и бабушки писал арабскими буквами, а детям – русским шрифтом. Как бы не было тяжело, выросли мы, все шестеро детей. Трое получили высшее образование, трое – среднетехническое. У всех сегодня единственное желание, чтобы такое нигде больше не повторилось.

И.Исхаков. Государственное предприятие ""Химпром".

Вечерняя Уфа – 21 апреля 1995г.

На конкурс "Далеко от фронта".

Заметка "Солдатская гора" заняла призовое место. Ею заинтересовалась одна из членов жюри – корреспондент радиопередачи "Юлдаш", Лейсан Сайфутдин. Она пригласила меня на радио выйти в эфир на татарском языке. Я с удовольствием принял приглашение. Передача-интервью прошла очень успешно. Многие слушатели затем звонили мне. Были хорошие отклики, пригласили ещё на радио, благодарили и вручили аудио кассету с моим выступлением.

Моё выступление понравилось режиссерам телевидения. И меня с моей мамой и старшей сестрой пригласили на Башкирское телевидение для участия в передаче: "Вдовы не плачут". Тогда мама была уже слепая, и ей было почти 90 лет. За интересный и содержательный рассказ, нас пригласили на банкет и подарили ценные призы и видео – кассету с передачей, она хранится у меня. Многие люди, увидев нас на экранах своих телевизоров, звонили, и делились своими впечатлениями, благодарили, даже откликнулись дети тех, о ком упоминалось в телепередаче.

Каждого, вернувшегося с войны солдата, встречала вся деревня. Мы с моим старшим братом Раис абыем прибежали поздороваться с товарищем нашего отца, вернувшегося с войны. У него было два сына чуть старше нас: Марказ и Марс. Им в подарок он привёз настоящие офицерские ремни. Ребята были счастливы, а мы им завидовали. Раис абы не выдержал и воскликнул: "Если бы мой папа вернулся, он бы тоже привёз мне ремень". Услышав это, дядя снял со старшего сына ремень и надел моему брату. Успокоив, заплакавшего мальчика дядя сказал: "Вот вернётся отец Раиса и подарит тебе ремень". Защищая ремень руками, маленький Раис радостно побежал домой, я – за ним. На тот момент Раису было девять лет, а мне – пять. А какой внимательный и добрый оказался товарищ, друг отца Гумар Султанов! Он понимал нашу невосполнимую утрату и обиду. Мы уже, будучи взрослыми, всегда вспоминаем и благодарим его.

Глава 6. Мирная жизнь

Мой Раис абый был большим выдумщиком. Наши односельчане с интересом наблюдали, как мы приучали телёнка к упряжке. Сделали сбрую, смастерили арбу – двухколёсную телегу. Возили на ней сено и дрова. В 1948 году сестру Жамилю апу направили на работу в деревню "Кендек Тамак" в 12 км от нас. Нужно было отвезти ей мешок картошки. Мы запрягли своего "обученного" телёнка на ту самую самодельную арбу и поехали. Раис абы – впереди: он ведёт телёнка, а я – сзади, на подъёмах подталкиваю, помогаю, а под гору – сажусь на мешок. К обеду доехали до места назначения. Жамиля апа была на уроке. Мы отдали все угощения, что мама послала, банку мёда и сметаны, бидон катыка и заторопились домой, до темна надо было вернуться. Обратно шли также: Раис абый – впереди, я – временами на арбе, вместо картофеля. Вдоль дороги он рвал траву, на ходу подкармливал телёнка, чтобы у него были силы идти. Стемнело, когда мы были примерно в трёх-четырёх километрах от деревни. Телёнок наш устал, часто останавливался. В темноте видим: кто-то идёт на встречу, испугались. Оказалось это мама, она забеспокоилась, что отпустила нас одних, не выдержала и пошла нам навстречу. Это была такая радостная встреча, поэтому она сохранилась у меня в памяти надолго. Старшему путнику было 12 лет, а мне – 8.

Есть и отрицательные примеры, нашей с братом деятельности.

Опасный выстрел

Жаркий летний день. Август месяц на календаре. Мы на лошади возили сено. В тот момент Раису было 18 лет, мне, главному помощнику – 14. Вроде, мы уже взрослые, все знаем, умеем и понимаем. В лесу приятно. Тишина. Жужжат мухи. Грузим сено. Я умею надёжно и правильно формировать воз. Я – наверху, мне видно далеко. Я говорю Раису абыю: "Смотри! Вокруг нас ходит заяц – русак, появляется, то с правого края телеги, то с левого". Поехали. Русак, как будто бы, нас сопровождал. Задумали мы его подстрелить. На обратном пути заехали к охраннику пасеки и попросили у него ружьё – двустволку. Грузим сено. Торопимся, до вечера нужно сделать ещё два рейса. Я озираюсь по сторонам, зайца – нет. Больше мы его и не видели. Раис абый сказал, что заяц почуял запах пороха. Ружье лежит без дела. Вышли на последний – третий рейс. Раис абый тихо насвистывает какую-то мелодию. Я управляю гужевым транспортом. Вижу, на опушке леса, на высокой засохшей берёзе сидит какая-то птица. По размеру – чуть больше курицы. Старший скомандовал: "Тормози!" Я натянул вожжи и остановил лошадь. Он как будто бы со мной советуется: "Ну что? Берём эту птицу?" Я ни о чем, не подозревая, с радостью поддержал старшего брата. Но теперь-то я понимаю, что мы упустили самое главное. Как лошадь отреагирует на внезапный шум выстрела из охотничьего ружья? Так и получилось. От внезапного шума выстрела, кобыла испугалась, встала на дыбы и рванула вперёд. От резкого рывка передняя часть телеги отсоединилась от задней. Задняя часть со стрелком осталось стоять на месте, а передняя, где находился я, умчалась за лошадью. Вожжи я держал крепко, и лошадь тащила меня юзом по дороге несколько метров, пока я не отпустил. Раис абый испугался, подбежал ко мне, помог подняться. Мои колени и локти были ободраны и кровоточили. Раны промыли, обложили листами лопуха, и пошли искать лошадь. Она застряла в лесу, запутавшись в вожжах. Ее освободили. Раис абый взял управление "капризной техникой" на себя. Я как пострадавший сидел сзади. Наш третий рейс за сеном завершился "успешно". Вечером мы виновато стояли перед мамой и бабушкой с опущенной головой, а они обнимали и утешали нас.

Электрификация

В 1948-м году в 3 км от деревни на реке Усень начали строительство ГЭС – гидроэлектростанции. Для создания плотины длиною в 1 км привлекли всю живую силу деревни. Десятки гектар, затапливаемых земель, очистили от деревьев и кустарников. Разравнивали вручную. Камни и гравий возили на лошадях. Участвовали все, привлекали даже учеников старших классов. В 1953-м году загорелась первая электрическая лампочка. Для деревенских это был самый большой праздник после "Дня победы". Это произошло в здании сельского совета и колхозной канцелярии. Вечером собрался народ посмотреть на чудо, прибежала ватага детворы. В контору детей не пустили, мы смотрели в окно с улицы. Это было знаменательное событие, ведь до этого дома освещали керосиновыми лампами. Вскоре свет провели и в дома, это казалось невероятным: включил – день, выключил – ночь. Разрешалась только одна лампочка на хату. Выключатель устанавливали на самом красивом месте в доме: около окна над столом под зеркалом, где висели фотографии дорогих близких. И для того, чтобы включить свет, приходя домой, нужно было пройти через всю комнату. Это сейчас люди умные, выключатель устанавливают у двери у входа. А тогда, место выключателя было на самом почётном месте в доме.