Полная версия:

Кросс-культурный калькулятор. Как вычислять ценности и потребности клиентов по всему миру

Еще пример.

Кросс Культурная Картинка 7

Из наблюдений венгерского лингвиста Юдит Хидаши

Преподнося в дар бутылку вина, даритель из Южной и Восточной Европы обязательно подчеркнет достоинства подарка.

– Это самое лучшее и выдержанное вино. Надеюсь, вам понравится!

Англичанин сдержанно произнесет:

– Надеюсь, понравится. Многие говорят, что вино хорошее.

Японец сопроводит дар словами:

– Вино не самое лучшее. Боюсь, может не понравиться, но тем не менее примите, пожалуйста, этот подарок.

Вопросы для размышления:

1. Почему в одних культурах принято дарить вино так, а в других иначе?

2. Вспомните, что обычно говорите вы и ваши знакомые в таких случаях? (Дело не в самих словах, как вы понимаете, а в манере преподношения).

И на протяжении лет доминирующий стиль коммуникации практически не меняется.

В Швейцарских Альпах путника призывают не рвать цветы. Но призывы эти сделаны с учетом национальной психологии. Надпись, сделанная по-французски, гласит: «Наслаждайтесь цветами, но не обрывайте их!» На английском языке она звучит как вежливая просьба: «Пожалуйста, не рвите цветы!». Немецкое запрещение категорично: «Цветы не рвать!».

Эта заметка была опубликована в журнале «Знание-сила» за 1982 год.

Моя коллега, которая живет в Швейцарии, подтверждает, что эти различия в тональности сообщений сохраняются до сих пор.

? Что написано на предупреждающих табличках в разных странах? Вы обращаете на них внимание, когда там бываете?

Так что, как заметил Артур Конан Дойл в повести «Этюд в багровых тонах»: «Личности могут быть разными, большинство же остается неизменным».

Получается, что, несмотря на индивидуальность, присущую человеку, каждый Homo sapiens – это прежде всего существо социально-культурное. Он живет в своем культурном контексте и подчиняется нормам и порядкам, принятым в его социуме.

В противном случае не было бы государственных границ, весь мир был бы единым целым.

Помните, как замечательно написал Е. Евтушенко в поэме «Фуку»:

На пограничных столбах отдыхающиептицы,что это за деревья,не поймут, хоть убей.Наверно,люди сначала придумали границы,а потом границы стали придумывать людей.Границами придуманыполиция, армия и пограничники.Границами придуманытаможни и паспорта…И продолжая поэта, все остальное бытие, что существует за этими границами. Кто много путешествует, тот видел и знает.

Каждая культура в своих границах строгает и отшлифовывает все и всех по своему дизайну.

Родители, детский сад, школа, университет, общественные организации и институты долго обучают своих детенышей всем видам поведения и коммуникации.

Культура, в которой мы рождаемся и растем, выучивает нас не только тому, как следует поступать или говорить в том или ином случае, но и как понимать и интерпретировать поступки других людей. В процессе взаимодействия с другими мы вольно или невольно перенимаем друг от друга способы выражения эмоций, мышления и поведения в конкретных ситуациях.

? Вы учите своих детей правилам этикета и нормам поведения в обществе?

? Эти нормы в своей глубинной основе отличаются от тех, которым вас учили ваши родители?

? Как сильно отличаются коммуникативные паттерны ваших детей от ваших?

Становясь взрослыми, мы следуем этим урокам и инструкциям автоматически. Кросс-культурные психологи (специалисты, изучающие поведение людей в разных странах) установили, и это важно помнить, что понятие своей культуры складывается к 10—12 годам и потом плохо поддается изменениям.

Изучение систем воспитания и образования, данные наблюдений по всему миру, сотни кросс-культурных исследований и научных экспериментов выявили характерные нюансы мышления и взаимодействия с окружающей средой, свойственные большинству членов определенной культуры, но не свойственные другой.

Это подтверждается и Региональной картотекой человеческих отношений, (Human Relations Area Files, HRAF), где собраны сведения о повседневном поведении представителей около 400 культур по любому аспекту социально-культурной жизни, которая ведется с 1949 года.

Вывод первый.

Все вышеперечисленное ведет к предсказуемости в поведении. Человек будет стараться поступать, как его научили, в соответствии с общепринятыми в границах его культурной группы стандартами и нормами.

Довод второй.

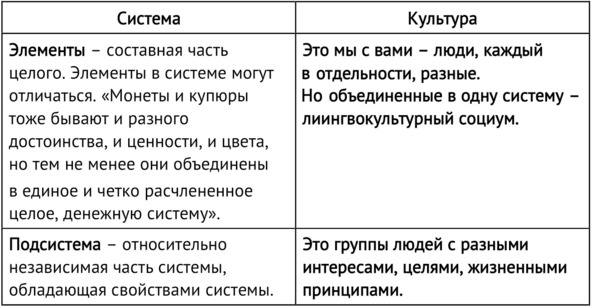

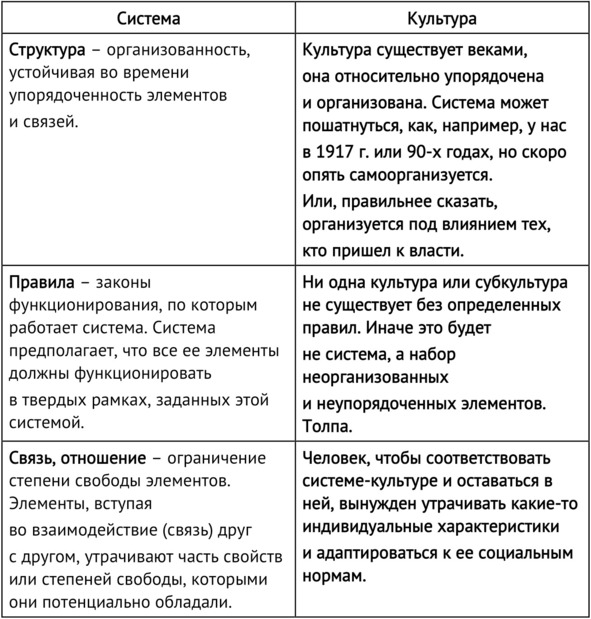

Культура – это система. Вспомним определение системы.

Система (др.-греч. σύστημα – «целое, составленное из частей; соединение») – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство (Википедия).

А значит, все фундаментальные признаки системы будут распространяться на любую культуру или субкультуру. Давайте сравним.

Культура – это система

Тут и за примерами далеко ходить не надо. Что вы говорите, когда в компанию приходит новый сотрудник? Рассказываете ему, как устроена ваша система и как в ней надо себя вести.

Что будет, если кто-то в компании постоянно пренебрегает нормами системы? Одно из двух – либо уволят, либо по собственному желанию.

? Что вы чувствуете, когда кто-то постоянно нарушает правила в компании?

? Как часто вы нарушаете правила компании?

В социуме те элементы, которые систему нарушают беспардонно, часто оказываются в местах не столь отдаленных.

Те, кому своя система не нравится, покидают отечество и эмигрируют в другую страну. Иногда возвращаются обратно, когда понимают, что выстраивать отношения, коммуникацию и функционировать в чужой стране еще трудней.

Как говорил Гораций: «Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt» – «Небеса, а не душу меняет тот, кто бежит за моря».

Третьи вступают в оппозицию, чтобы систему изменить, и пытаются бороться.

Четвертые, сетуя соседу за столом на кухне или в ленте соцсетей, как все неправильно устроено, все равно остаются в системе.

Вот интересный пример из моей практики.

Кросс Культурная Картинка 8

Священная корова

Как-то на одном из тренингов для бизнесменов из Франции, Германии, Японии, приехавших в составе бизнес-миссии искать партнеров в нашем регионе, я проводила упражнение «Священная корова».

Цели упражнения были благородные и значимые:

– развить терпимость к различным ценностям и взглядам;

– формировать позитивное отношение к культурным различиям и многообразию мировоззрений.

Каждая команда получила большой лист и задание разделить его на три колонки по вертикали: «Священная корова», «Антитеза», «Плюсы».

В первой колонке нужно было записать 2 ключевых тезиса, характерных для бизнес-среды своей страны. Например, «начальник всегда прав» или «университетский диплом – залог карьеры и жизненного успеха» или «тише едешь – дальше будешь».

Затем давалось задание: «Представьте себе, что существует совершенно иная культура, в которой руководствуются прямо противоположными императивами, ценностными установками и убеждениями. Сформулируйте антитезу и запишите ее во втором столбце. А в третьем перечислите максимальное количество положительных аспектов этой антитезы. Участникам давалось время на подготовку, после чего каждая группа выступала с презентацией.

Наблюдая за участниками, я видела, с каким трудом им давалось найти плюсы в антитезах, не свойственных их культуре.

Лучше всех свою презентацию оформила японская команда. Ко всем пунктам – тезис, антитезис и плюсы – были добавлены аккуратно и изящно вырисованные иероглифами японские пословицы.

Но каждый раз прочитав утверждение из второй и третьей колонок и объяснив смысл пословиц, японец кланялся, извинялся, смущенно улыбаясь, и подытоживал: «но мы так не делаем».

Вопросы для размышления:

1. В вашей жизни были ситуации, когда вам пришлось делать что-то противоположное тому, к чему вы привыкли?

2. Вспомните, как вы себя чувствовали в тот момент?

Вывод второй.

Человек, который находится в системе, не свободен от нее. Вероятность того, что человек будет вести себя так, как мы спрогнозировали, – очень высокая. Кроме того, изучив систему и подсистемы, можно вывести, какое поведение будет считаться в них неприемлемым.

Довод третий.

Каждый народ со времен Вавилонской башни объединен своим языком. Язык – это не просто набор разных звуков, букв или слов для обозначения одних и тех же явлений и предметов.

Язык каждого народа – это его обычаи, традиции, история, представления о смысле бытия и концептуальной картине мира. За каждым ключевым словом стоит свой концепт – идея, отражающая индивидуальный и коллективный опыт и знание. Концепт – «сгусток культуры в сознании человека», по выражению советского и российского лингвиста и семиотика Ю. С. Степанова.

Возьмем, к примеру, понятие «качество». Слово, как любил выражаться В. И. Ленин, «архиважное» для каждого, кто занимается производством, рекламой, брэндингом, продажами, вообще любым бизнесом. Посмотрим разными культурными глазами, какой концепт кроется за этим словом.

Кросс Культурная Картинка 9

Без роду и племени

Как-то я обсуждала с руководителем отдела экспортных продаж в ООО «Мультидом Трейдинг», насущный для многих компаний-импортеров вопрос:

Почему товар, пользующийся спросом в России, не вызывает восторга у европейского партнера и оценивается как сток, «no name» товар?

«Столкнулся с этим недавно. В нашем понимании качество – это надежность или как долго прослужит. На худой конец – не сломается сразу. Европейцы под словом quality подразумевают потребительские свойства: в основном – материалоемкость (толщина, размер, вес; качество материала, чтоб обязательно без вторсырья), а также упаковку (иногда упаковка стоит до 25% от стоимости уже недешевого изделия, в т. ч. состав упаковки (PVC у них не рекомендуется директивой ЕС, а PVC – это любая упаковка с блистером, считающаяся у нас самой крутой.

Оставим пока упаковку. Эта интересная тема требует большого отдельного кейса. У каждой нации свои «тараканы в голове» на этот счет.

Поговорим о quality.

Что такое материалоемкость? Толщина? Размер? Вес?

Да, конечно. Если смотреть с технической точки зрения. Но все эти критерии не могут существовать сами по себе. «Значит – это кому-нибудь нужно», – сказал Маяковский (правда, не по этому поводу, но верно и здесь).

Зачем? Для чего нужно? В чем главная цель?

В создании целого ряда осязаемых и неосязаемых ценностей, которые в своей совокупности будут определять качество жизни клиентов, если по-большому счету. А по-маленькому: чтобы люди покупали товары, и чтобы они (товары, не люди!) не пылились на складах и не затоваривали полки магазинов.

Клиент – это же не просто ПУК (Пришел-Увидел-Купил). Это личность со своей жизненной философией и отпечатками ценностей, которые оставляет на нем среда, в которой он родился и проживает.

У каждого конкретного населения свои отпечатки. Товары, не обладающие нужной для потребителя ценностью, никогда не будут релевантными ни для вашего партнера, ни для тех, для кого он их закупает. Это известно всем.

А вот что есть качество?

Спросите китайца, что он подразумевает под этим словом. Он ответит – статус. Потому что в культуре гуаньси продукт покупают не по признаку «как долго он прослужит», а в первую очередь по тому, какое впечатление он произведет на твое социальное окружение.

Но не каждый продукт. Китайцев, которые приходят в мой книжный магазин покупать учебники по русскому языку для иностранцев, интересует в первую очередь цена. Они аж через прилавок перегибаются и впиваются глазами в экран компьютера с открытым прайсом (ни одна нация так больше не делает). И всегда просят скидку.

Им все равно, какого качества бумага, полиграфия и иллюстрации. Книга должна стоить дешево! – убеждают они меня и показывают похожий контрафактный образец нашего учебника, привезенный из Поднебесной. Напечатанный на серой бумаге, с кучей ошибок и опечаток, купленный за копейки, вернее, фыни. Отработал – выбросил, зачем переплачивать!

Японец даст совсем другой ответ: для него качество – это совершенство или, как они говорят «zero defects». А как может быть иначе в обществе, где ключевым словом является «гармония».

Для корейца – это прежде всего новизна продукта.

Когда я спрашиваю корейцев, какой главный отличительный признак, по их мнению, между Россией и Южной Кореей, многие отвечают: технологическое развитие быта. Любовь корейцев к новизне подтверждается и многими маркетинговыми исследованиями.

Убедительный для среднестатистического русского аргумент: «эта штука переживет ваших внуков», у американца вызовет легкий шок и сомнения в целесообразности покупки. Ну, если это, конечно, не антиквариат или ценное произведение искусства.

Ответ на вопрос: произведет ли торговая марка эффект на покупателя, и если да, то какой? – всегда заключается в другом вопросе: совпадают ли их ценностные ориентации с вашими? Даже если дело идет о терке для овощей.

Вопросы для размышления:

1. Что вы лично вкладываете в понятие «качество»?

2. Как вы думаете, какой концепт качества в голове у потребителей или покупателей вашего продукта или услуги?

Чувствуете, как меняются смыслы, когда мы смотрим на слова с ракурса концепта, а не перевода?

Иногда концепты совпадают, но чаще всего нет.

Задание 6.

Какой концепт стоит за названием «Красная шапочка» в русской культуре? Какую идею несет этот словесный знак лично для вас? Перечислите все приходящие вам в голову мысли.

Посмотрите в ключах, что думают про «Красную шапочку» большинство американцев.

Насколько успешными будут продажи бренда «Красная Шапочка» в США, если кондитерская фабрика захочет вывести его на американский рынок под этим названием, – вопрос риторический.

Как писал профессор Л. В. Щерба, «сравнивая детально разные языки, мы разрушаем ту иллюзию, к которой нас приучает знание лишь одного языка, – иллюзию, как будто существуют незыблемые понятия, которые одинаковы для всех времён и для всех народов».

Билингвы, люди, одинаково хорошо говорящие на двух языках, подтверждают, что, переключаясь с языка на язык, они не только ощущают себя по-другому, но и совсем иначе воспринимают информацию, интерпретируют факты, испытывают эмоции.

Ученые выявили, что восприятие истины у билингвов зависит от того, на каком языке она произносится. Этот эффект проверен экспериментально в разных странах.

Есть даже новейшие исследования китайских ученых, доказывающие, что финансовое благополучие страны определяется грамматикой языка, на которой говорят ее жители. Можно верить или не верить, но прочитать (на сайте), от чего зависит наше финансовое благополучие, интересно.

Вывод третий.

«Язык есть способ мироистолкования. Он основа стереотипичного поведения людей, посредством которого можно отличить членов своего этноса от чужих. Зная и понимая присущие каждой культуре языковые картины мира, концепты, типичные образцы речевого поведения, принятые стили коммуникации, нетрудно скалькулировать заранее, как будут воспринимать нас и наш продукт» (Г. Г. Гадамер).

Довод четвертый.

«Каждый человек приходит в мир уже готовых значений, из которых складываются предметы его культурной среды… Они – культурные реальности, культурные вещи, культурные объекты» (Л. Ионин).

Исследователи национальных культур, проанализировав огромное количество ситуаций в разных странах мира, пришли к однозначному выводу:

Существует ограниченный набор паттернов (образцов поведения и коммуникации) для любой ситуации. Каждая культура, несмотря на то что ей доступны все варианты, отдает предпочтение своему. Это одобряемые и разделяемые большинством людей представления о том, как следует мыслить, вести себя и общаться.

Каждый выбирает из того, что предоставляет ему среда. Помните эти строчки из когда-то популярной песенки? «Я его слепила из того, что было». Вы же не можете взять то, чего не существует.

Самый простой пример. Есть всего две альтернативы поведения в переполненном общественном транспорте – либо уступить место старшему по возрасту человеку, либо нет. В одних культурах, например в некоторых странах Европы и Америке считается правильным не уступать и даже рассматривается, как оскорбление, если уступишь. В большинстве азиатских и восточных культур это расценивается как ненормальное поведение. Если вы не уступите, вас сочтут невоспитанным (или поймут, что вы «чужак»).

Из опыта. Пожилой армянин, с которым мы разговорились про жизнь в России и Армении, с горечью жаловался мне, что российская молодежь не так уважает старших, как армянская – не уступает место, грубит и не проявляет к ним должного уважения.

Вывод четвертый.

Ограниченность вариантов поведения и коммуникации для каждой ситуации позволяет минимизировать ошибки при прогнозировании.

Довод пятый.

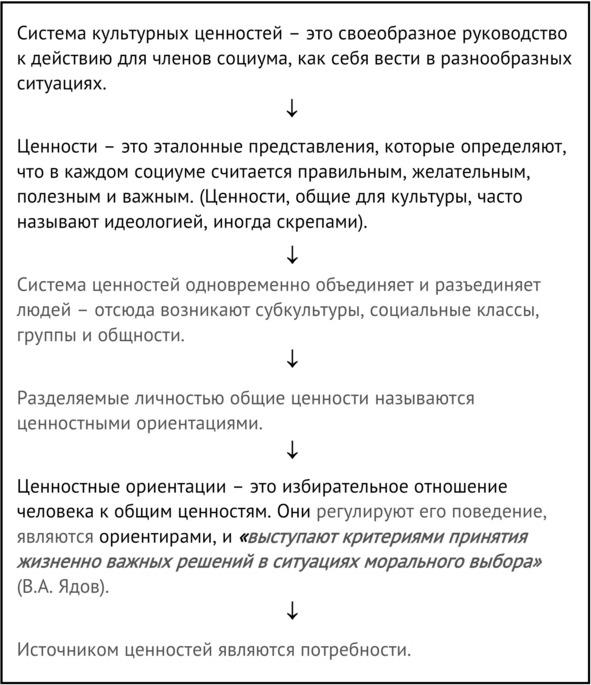

Человек живет в мире ценностей. Он состоит из ценностных ориентаций.

Для делового мира – это вообще аксиома. В бизнесе существует неписанная стратегия. Эта стратегия крутится вокруг слова «ценность», — утверждает Д. Гитомер, автор бестселлеров по психологии продаж. Об этом же все время твердил и Стив Джобс: «Маркетинг – это всегда о ценностях».

Еще по этому поводу очень метко выразился французский философ Э. Дюркгейм: члены социума «…находят вне себя уже устоявшуюся классификацию, к которой они вынуждены приспосабливаться. Механизмом, регулирующим поведение человека в обществе, является внутреннее принятие им социальных ценностей посредством внешнего принуждения».

Нужно заметить, что с понятием «ценности» такая же история, как и с термином «культура», и даже хуже – многообразие определений, авторов, теорий, походов, классификаций и типологий.

Но консенсус, что ценности служат фундаментом любой культуры, – есть.

В очень сжатом виде механизм и логика ценностных систем выглядит так (представлено на следующей странице):

Неприятный феномен культуры и ценностей и, следовательно, главная проблема заключается в том, что их нельзя пощупать руками, как воздух, который нас окружает. Поэтому язык ценностей не всегда понятен.

Задание 7.

Прочитайте следующие кросс-культурные микрокейсы и попробуйте дать ответ на каждое «почему?».

1. Известная в Калифорнии компания Pacific Bell (сейчас она носит другое название) хотела запустить для испаноязычного рынка рекламу – «международные звонки по выходным сэкономят вам 50%». Но директор испанского рекламного агентства объяснил, что такая реклама работать не будет и вызовет негативную реакцию. Почему?

2. У одного из нижегородских предприятий два итальянских поставщика комплектующих. С одним все в порядке, поставки приходят вовремя. А если немножко задерживаются, руководство относится к этому лояльно. Со вторым вечно возникают проблемы и конфликты. Почему?

3. Канадский завод шарикоподшипников через шесть лет успешной работы на арабском рынке внезапно перестал получать заказы на поставку от своего арабского партнера без всяких на то видимых причин. Почему?

4. Unilever, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов, понес большие издержки в Азербайджане со своим проектом Sunrise (поставки для компании лука местными фермерскими хозяйствами). Почему?

За всеми «почему?» стоят несовпадающие ценностные ориентации.

Прочитав эту книгу до конца и научившись пользоваться Кросс Культурным Калькулятором, вернитесь к этому заданию еще раз. Вы сами сможете их назвать.

О том, несовпадение каких ценностных ориентаций является критичным для коммуникации, начнем разбираться уже в следующей главе.

Вывод пятый.

Зная, из каких ценностей состоит каждая культура и как они проявляются в коммуникативном поведении, можно просчитать, как будут складываться взаимоотношения. И наоборот, вычислить по коммуникативному поведению систему ценностей партнера, клиента или покупателя.

Подозреваю, что, несмотря на все мои доводы, все-таки остался вопрос:

Почему люди, воспитанные в одной и той же культуре, ведут себя в похожих ситуациях по-разному – что же, человек вообще существо безвольное и все определяется культурой?

Нет.

Во-первых, рамки социальных норм и ценностей в каждом обществе допускают в разной степени, но многообразие. Человек всегда делает свой выбор сам.

Вот случай, рассказанный одной французской журналисткой.

Кросс Культурная Картинка 10

Арабский ужин

Возвращаясь из командировки в Париж, француженка решила по пути перекусить в арабском ресторанчике. Внутри стояло 6 столиков, за которыми сидело несколько человек. Присев за свободный столик, она стала ждать, когда подойдет официант. Но все они бегали мимо, не обращая на нее никакого внимания.

Время шло, к столику так никто и не подходил. Когда она уже готова была взорваться от возмущения (а как гневаются «желтые жилеты», мы видели по телевизору!), к ней повернулся мужчина, сидевший за соседним столиком. – Они не будут принимать заказ. Арабы не обслуживают женщин, которые приходят в ресторан без мужчин, – объяснил он. Поблагодарив соседа, она молча взяла свои вещи и вышла из ресторана.

– Я была просто в бешенстве! В Париже, не где-нибудь в захолустье, в XXI веке такое средневековье, описывала она потом свои чувства.

Вопросы для размышления:

1. Вы разделяете чувства француженки?

2. Имеет ли человек право, перебравшись в другую культуру, жить согласно своим ценностным ориентациям?

Во-вторых, мы по-разному воспринимаем конкретные ситуации и контексты, и, соответственно, реагируем на них по-разному.

Нолан (1999) различает 6 позиций:

1. Восприятие как способ видеть одно и то же по-разному.

2. Интерпретации как способ выбора, толкования и запоминания одной и той же информации по-разному.

3. Факты как способ определять одни и те же ситуации и явления по-разному.

4. Цели как потребность в решении разного рода задач и проявление разного образа мышления.

5. Методы как разные способы достижения целей.

6. Ценности как применение разных стандартов для оценки. ситуаций, людей, поведения и результатов.

Из опыта. Молодой человек в компании, где я в то время работала, готовился к сдаче международного экзамена по английскому языку. Ему предстояло поехать на 9 месяцев на стажировку в британское отделение Royal Dutch Shell.

После стажировки он устроился в крупную российскую фирму где-то за Уралом. Но больше года выдержать не смог. Вернулся.

– Все, чему я научился в Британии, было не нужно никому, никто не хотел принимать чужие ценности, – с горечью объяснял он мне свое решение при встрече. Как дальше сложилась его судьба, не знаю. Больше мы не виделись.

В-третьих, ценности в системе находятся в иерархической зависимости. Члены общества могут разделять одинаковые ценности, но их значимость и степень для каждого человека будет различной.