Полная версия:

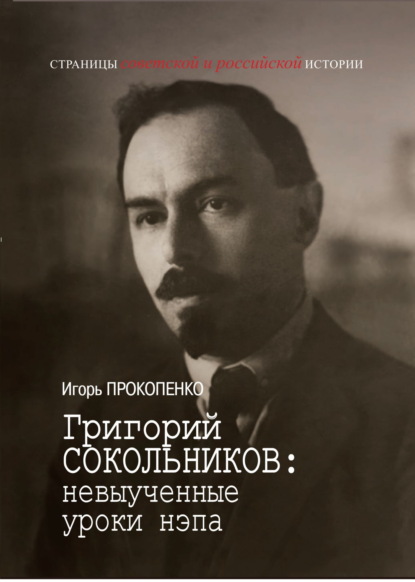

Григорий Сокольников: невыученные уроки нэпа

• бесконтрольная эмиссия;

• резкое падение производства;

• кредитная инфляция.

Именно эти факторы и в начале XX в., и в конце 80-х привели страну к инфляции. В результате деньги стали стремительно дешеветь…

Так было, когда переводили капиталистическую экономику Российской империи на «социалистические рельсы» в начале 20-х… На те же грабли наступили и мы, когда с «социалистических рельсов» страна соскакивала в капитализм… Мы помним, перестройка «пошла» с 1985 на 1986 г., а удар по кошельку мы почувствовали уже где-то к середине 1988… Именно тогда, как и во времена «военного коммунизма», появились первые талоны на продукты. Именно с этого времени держать рубли на руках, получать в них зарплату стало невыгодно…

2. Истощение золотовалютных резервов

Напомню, золотой запас СССР в 1985 г. составлял 2500 тонн. А вот к 1991 г., всего за пять лет перестройки, он сократился до катастрофических 240 тонн. Роковая случайность? Нет. Золотая «проблема» перестройки тоже оказалась не уникальной. Схожая ситуация сложилась в России и в годы «перемен» начала XX в.

В 1914 г., накануне Первой мировой, золотой баланс России составлял 1 млрд 695 млн золотых рублей… В заграничных банках – 140 млн… В революционном 1917 г. в стране осталось уже 1,1 млрд. Однако самый интересный факт заключается в том, что в заграничных банках упомянутые уже 140 млн золотых руб., принадлежавших казне Российской империи, внезапно превращаются в совершенно фантастические 3,6 млрд[1]. Но есть нюанс. Эти счета уже не были подконтрольны властям новой России… Выведенные за границу в мутные времена революционной ситуации, для страны они оказались утрачены навсегда, превратившись в такой же фантом, как и «золото партии» времен распада СССР…

Однако вернемся в горячие 20-е, ибо к моменту, когда был дан старт нэпу, от упомянутого 1,1 млрд осталось менее трети… Так что новые экономические реформы, от успеха которых зависело физическое существование Советской России, реформаторам 20-х, как и реформаторам 90-х, пришлось начинать почти в полном отсутствии золотовалютных резервов.

Вывоз за границу «русского золота» в начале века, стремительная утрата золотых активов развалившегося СССР и пропажа «золота партии» – эта проблема настолько масштабна, загадочна и мистифицирована, что достойна отдельного исследования. Однако факт остается фактом: и в 20-е гг., и в 80-90-е страна потеряла огромное количество золота, которое не вернется уже никогда.

3. Рост внешнего долга

Это закономерная, хотя и не единственная причина потери золотовалютных резервов в оба рассматриваемых нами периода. Тут динамика почти идентична. Как и в 20-е гг., внешний долг СССР с 1985 по 1991 г. вырос почти в четыре раза. Причины тоже аналогичны.

4. Потеря контроля над ценами

Первые неумелые шаги правительства большевиков, как и последние шаги советского правительства конца 80-х, привели к тому, что и те, и другие потеряли контроль над ценами. В результате уже в 1989 г. возник дефицит госбюджета.

5. Рост инфляции

По итогам 1989 г. инфляция составляла 10-11 %[2]. Катастрофа была неизбежна, и она наступила через два года. Уже в 1991 г. инфляция выросла до 160,4 %. В 1992 г. инфляция установила рекорд, достигнув немыслимых 2508,8 %[3]. Сравнить эти катастрофические цифры инфляции можно лишь с показателями самого тяжелого периода начала новой экономической политики, ибо к 1921 г. инфляция достигла 265 % в месяц[4].

Как видим, уверенность руководства позднего СССР в том, что «рыночные отношения всесильны, потому что они верны», не оправдала себя так же, как и вера сторонников «военного коммунизма» во всеобщую отмену денег и торжество тотального распределения.

Народный рынок девяностых. 1991–1994

Фотограф Ю. Барышев. [Из открытых источников]

Нельзя сказать, что «архитекторы перемен» обеих эпох были безграмотны или наивны. Однако в силу стремительности и непредсказуемости изменений, которые происходили в обществе, и те, и другие оказались и в цейтноте, и в обстановке политического прессинга, и в условиях дефицита полномочий. А потому их экономические шаги чаще носили сиюминутный и конъюнктурный характер, нежели стратегический… «Быстрее прыгнуть в капитализм, пока коммунисты опять не пришли к власти…» Так было в конце 80-х… Однако точно так же все было и в начале 20-х.

Главный идеолог «военного коммунизма» Юрий Ларин был неглупым человеком и неплохим экономистом, но свое стремление отменить деньги и все поделить объяснял очень просто: «Со строительством коммунизма медлить нельзя, не то проклятые империалисты зажмут в кольцо и уничтожат молодую советскую республику…»

К чему привела политика «военного коммунизма», разрушившая всю финансовую систему государства, известно. Голод, нищета, бунты по всей стране, но уже не против царя и помещиков, а против самой пролетарской власти.

Свобода торговли. У станции метро «Баррикадная». 12 марта 1992

Фотограф В. Сергиенко. [Из открытых источников]

Попытка быстро перевести социалистическую систему хозяйствования на рыночные рельсы, игнорируя основные принципы экономики, в ходе перестройки с той же неотвратимостью повлекла за собой ослабление национальной валюты и отпуск цен. Это была настоящая катастрофа. Вспомним, как это выглядело:

• батон белого хлеба, стоивший в конце 1990 г. 25 коп., к осени 1993 г. подорожал до 108 руб.;

• литр молока – 110 руб. против 24 коп.;

• свинина – 3900 руб. за кг вместо 2,8 руб.;

• проезд в автобусе – 10 руб. вместо 5 коп.

Зарплаты тоже росли, но темпы роста были несоизмеримы:

• в декабре 1991 г. средняя по стране зарплата составляла 1195 руб.;

• в конце 1993 г. она выросла до 141 тыс. руб.

Очевидно, что такой рост не мог компенсировать инфляцию – население стремительно беднело. Да и получали среднюю по стране зарплату далеко не все, многим приходилось выживать на 20–30 тыс. руб. в месяц, а многие вовсе остались без работы.

Характерен пример. Стипендия студента в 1993 г. составляла около 13 тыс. руб. В то же время стандартный обед в студенческой столовой (суп, овощной салат, котлета и макароны) стоил 478 руб. Путем нехитрых подсчетов становится ясно, что на такую стипендию прокормить себя было просто невозможно, ведь на нее студент мог позволить себе всего 27 обедов – и больше ничего вообще.

Рынок и рефорлмы

Перестройка в СССР началась с двух знаковых законов:

1. 19 ноября 1986 г. был принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», позволявший гражданам зарабатывать в свободное от основной работы время.

2. 26 мая 1988 г. – закон «О кооперации в СССР».

Собственно, именно с этого начинался и нэп. Разрешалось частное предпринимательство. Кустари, мелкие частники, кооперативы.

Именно кооперативы на первом этапе нэпа сыграли колоссальную роль в оживлении экономической жизни страны, задавленной «военным коммунизмом», в короткий срок компенсировав недостатки распределительной системы и сократив товарный дефицит в масштабах всей страны.

Именно кооперативы стали самым популярным термином эпохи перестройки и главным ее трендом.

Почему у них в 20-х получилось, а у нас в 80-х – нет?

Увы, в годы перестройки надежды на то, что кооперативы быстро ликвидируют товарный дефицит и повысят качество услуг, оказались напрасными. В основном новые кооператоры занимались спекуляцией или производством низкокачественных товаров, отмыванием и обналичиванием денег. Почему?

Недостаточный контроль государства над кооператорами в условиях инфляции

В период нэпа:

Кооперативы при предприятиях были организованы по указанию и под контролем самого государства, и они буквально спасли семьи многих рабочих: в условиях обесценившейся советской валюты зарплаты не хватало, чтобы прокормить семьи. Кооперативы при предприятиях выдавали продукты по карточкам, которые рабочие получали на производстве, компенсируя тем самым падение покупательной способности денег.

В период перестройки:

Кооперативы при предприятиях стали могильщиками советской экономики. Продукция государственных предприятий реализовывалась через кооперативы по рыночным ценам, предприятие получало прибыль. Но (!) государство оставалось без налогов.

Между тем объемы производства практически всех без исключения товаров народного потребления были гораздо скромнее огромной денежной массы, находившейся на руках у населения. При этом в 80-е гг. государство держало административно установленные цены на товары ощутимо ниже равновесного уровня. Это привело к еще большему усилению дефицита, а с ним и общего экономического кризиса.

Продуктовый магазин кооператива кожевников в бывшем доходном доме Владимира Третьякова на Пятницкой улице. 1919–1921

[Из открытых источников]

Невыученный урок нэпа

Нэп тоже был не всегда удачным… Например, в 1927 г. неверные шаги государства по реализации нэпа привели молодую советскую страну к масштабному экономическому кризису. Его причины и последствия могли бы послужить нам примером того, как делать не надо…

Тогда, в 1927 г., нажим на окрепшую за время новой экономической политики частную торговлю и попытка получить больше денег, «чрезвычайщина» и самоуправство чиновников привели к нарушению связей между производителем и потребителем, а в результате – к сокращению производства и удорожанию товаропроводящего аппарата.

В ходе нашей перестройки отрицательный опыт этого кризиса был не учтен, а жаль.

Спустя 70 лет после описываемых событий, в начале 90-х, основные хозяйственные связи между предприятиями зачастую уничтожались в первую очередь.

Считалось, что, получив самостоятельность, каждый «хозяин» найдет себе партнера по душе. Однако это была ошибка. Старые связи, сформированные командно-бюрократическим путем, были не идеальны, но их разрушение к образованию новых не привело. Почему? Потому что новому руководству новой России не удалось последовать одному из главных заветов Григория Сокольникова:

«Строить новую экономику на основе старой экономики, а не на ее руинах!»

Главный урок нэпа

Если коротко, главный урок нэпа 20-х гг. можно выразить словами одного из его архитекторов Григория Сокольникова: «… компенсировать либерализацию экономики ужесточением законодательного и политического режима, усилением защиты государственности…»

Конечно, в 1991 г., когда даже самым умным гражданам прошлое страны казалось сплошной ошибкой, этот «урок» был исторически обречен… Просто в силу момента… Какое там «ужесточение политического режима», если от этого «режима» только-только избавились…

Как это – «компенсировать либерализацию – защитой государственности…»! В общем, нет повести печальнее на свете…

Поэтому нам кажется, что нет более сильного документа, чтобы охарактеризовать надежды того времени и его заблуждения, чем воспоминания Егора Гайдара, написанные им самим о том, как удалось за считанные часы развалить то, что, казалось, никогда не развалится. Вот как он вспоминал свое участие в принятии соглашения о прекращении существования СССР в Беловежской Пуще:

Вечером, по прилете, пригласили белорусов и украинцев сесть вместе поработать над документами встречи. Собрались в домике, где поселили меня и Сергея Шахрая. С нашей стороны были Бурбулис, Козырев, Шахрай и я. От белорусов – первый вице-премьер Мясникович и министр иностранных дел Кравченко. Украинцы подошли к двери, потоптались, чего-то испугались и ушли. Именно тогда Сергей Шахрай предложил юридический механизм выхода из политического тупика – ситуации, при которой Союз как бы легально существует, хотя ничем не управляет и управлять уже не может: формулу Беловежского соглашения, роспуска СССР тремя государствами, которые в 1922 г. были его учредителями. Мне идея показалась разумной, она позволяла разрубить гордиев узел правовой неопределенности, начать отстраивать государственность стран, которые де-факто обрели независимость. Никто из присутствующих не возразил. Начали вместе работать над проектом документа, где излагалась сформулированная идея. Было очень поздно, около 12 ночи, технический персонал решили не беспокоить, я стал сам набрасывать на бумаге текст. В 4 утра закончили работу. Андрей Козырев взял бумаги, понес к машинисткам. Утром паника в технических службах. Выяснилось – Козырев не решился в 4 утра будить машинистку, засунул проект декларации под дверь, по ошибке не под ту. Но когда рано утром хватились – времени для расшифровки уже не оставалось, разобраться в моем, надо сказать, на редкость отвратительном почерке мало кому удается. Пришлось идти самому диктовать текст. Так что, если кто-то захочет выяснить, на ком лежит ответственность за Беловежское соглашение, отпираться не буду – оно от начала до конца написано моей рукой.

Вот так огромная страна, а с ней и вся система хозяйственной кооперации прекратили свое существование… Почему? Тому было множество причин – как объективных, так и субъективных… В задачу данной работы не входит обсуждение вопроса «Был ли шанс сохранить СССР?». Однако факт остается фактом: ликвидируя старое «отслужившее» государство методом «сноса», участники этого сноса закономерно обрекли на гибель под обломками этого государства и его экономику… В результате новое государство и новую экономику нужно было строить с нуля. И это, может быть, и было бы неплохо… Если бы на это время, пока строишь, можно было «пожить» в «гостях» у другой экономики… В жизни людей так бывает. А вот в жизни экономики – нет…

Вот почему реформы 20-х гг. были быстрыми и эффективными… И вот почему реформы 80—90-х – такими долгими, разрушительными и мучительными. Да, собственно «родовые» травмы тех реформ, сколь умны и мудры не были их архитекторы, мы чувствуем до сих пор.

Уроки нэпа, которые учим сейчас

Лишь в начале 2000-х государство увеличило свое участие в экономике, и многие из предпринятых шагов были аналогичны мерам, принимавшимся архитекторами нэпа. Так, по оценке ФАС, доля госсектора в экономике России в 2005 г. составила 35 %; к 2015 г. она выросла уже до 70 %[5]. Также была реанимирована система сбора налогов, со временем произошла чистка банковской системы и т. д. – всему этому способствовало ужесточение законодательства, ограничение политической активности экономических акторов (международных корпораций, олигархов и т. д.).

Однако не будем переоценивать силу момента… Многое из того, что можно записать в заслуги экономистов, стало возможным за счет укрепления власти… Или, говоря проще, – «ручного управления»… А еще – цены на нефть… Так совпало, что именно в 2000-х начался резкий рост цен на нефть, который сменил более чем десятилетнюю стагнацию.

Итак, многое из опыта нэпа 20-х могло бы послужить примером, для того чтобы в конце 80-х обеспечить более эффективный и безболезненный переход от социалистической экономики к современному капитализму… Однако пример этот был практически не использован.

Неожиданный поворот: зарождение идеи нэпа

Молодая советская власть пыталась заниматься восстановлением экономики в рамках политики «военного коммунизма». Большевики, к примеру, выделяли «ударные» заводы, получавшие особые преференции от государства. Работникам особенно важных производств увеличивали пайки. Повсеместно организовывались столовые, в которых кормили сначала по карточкам, а потом и вовсе бесплатно. Однако далеко не все могли в них попасть – население было разделено по классовому признаку.

Беспорядок в снабжении попытались ликвидировать путем полного огосударствления кооперативного аппарата. Трудящихся в обязательном порядке включили в кооперативы, за которыми были закреплены определенные торговые точки и в которых рабочие могли отовариваться только по карточкам и талонам. Был создан государственный центр потребительских объединений – Центрсоюз.

В уже упомянутом Петрограде сформировали Петроградскую потребительскую коммуну. Она распределяла полученные продовольственными отрядами в деревне продукты по карточкам или по спискам, при этом денег за товар с трудящихся не брали.

Однако на деле выходило не так эффективно, как на бумаге. «Пайки, выдаваемые огосударствленными кооперативами, были мизерны: черный хлеб, иногда заменяемый стаканом овса, несколько селедок в месяц, чуть-чуть сахара для первой категории (работники физического труда и солдаты), почти ничего для третьей (иждивенцы). Повсюду были расклеены плакаты со словами святого Павла: “Кто не работает, тот не ест!”, превратившиеся в насмешку, так как для того, чтобы прокормиться, надо было крутиться на черном рынке, а не работать…», – вспоминал анархист Виктор Кибальчич, вступивший в РКП(б) в 1919 г.

Принятые большевиками меры были точечными, они так и не принесли ожидаемого результата. Более того, политика «военного коммунизма» с ее насильственной продразверсткой и мобилизацией стала причиной растущего с каждым годом недовольства населения. По сути, это была уже не политика, а набор чрезвычайных и порой хаотичных мер по парированию наиболее фатальных экономических угроз.

Столовая трудовой школы имени Карла Либкнехта и Розы Люксембург. В гостях – дети сельскохозяйственной коммуны из деревни Смолино. 1923 [Из открытых источников]

Кооперативная лавка в деревне Болтина. 1930-е [Из открытых источников]

Прием пищи в полку деревенской бедноты. Петроград. 13 декабря 1918

Фотограф Я.В. Штейнберг. [РГАСПИ]

Посадка хлеба в печи ручным способом в полумеханическом отделении хлебозавода Городского района Петрограда. 18 апреля 1918

Фотограф Я.В. Штейнберг. [РГАСПИ]

Раздача супа безработным на Петроградской центральной бирже труда. Июнь 1918

Фотограф Я.В. Штейнберг. [РГАСПИ]

Бесплатная чайная в саду Дома отдыха. 1918–1919 Фотограф Я.В. Штейнберг. [РГАСПИ]

Прием партии сливочного масла из Сибири на одном из холодильников Петрограда. 24 мая 1918 Фотограф Я.В. Штейнберг. [РГАСПИ]

Немаловажен и тот факт, что многие решения так и оставались лозунгами и призывами. Несмотря на активную борьбу с частной торговлей, перебои со снабжением стали самой благоприятной почвой для распространения мешочничества – повсеместной незаконной мелкорозничной торговли.

Младший помощник прокурора Верховного Суда СССР Иван Кондурушкин, убежденный революционер, так описывал сложившуюся ситуацию:

В обстановке Гражданской войны и продразверстки не стало торговли-обмена, внутреннего и внешнего рынка. Но «рынок» в виде лотков, палаток и других мелких форм не исчезал. На рынке был кустарь со своими изделиями, дезертир с обмундированием, бывшая буржуазия со своими пожитками, остатками былого величия, иногда и совработник со старыми брюками, – и все они жадно ждали из деревни крестьянку с бидоном молока или мешочника с хлебом.

Также были широко распространены коррупция, контрабанда, хищения и кумовство. Сотрудники молодых советских учреждений зачастую оказывались пройдохами не хуже иных капиталистов.

Взвешивание прибывшей партии битой птицы. Петроград. 24 мая 1918

Фотограф Я.В. Штейнберг. [РГАСПИ]

Прием груза от Орловской уездной продовольственной управы на одном из холодильников Петрограда. 24 мая 1918

Фотограф Я.В. Штейнберг. [РГАСПИ]

Младший помощник прокурора Верховного суда СССР И.С. Кондурушкин

[Из открытых источников]

Уполномоченные Закупсбыта и Совета рабочей и крестьянской обороны по снабжению Красной армии и флота везли в Москву хлеб, фрукты, рыбу и другое продовольствие, чтобы незаконно реализовать его через своих агентов и отправиться обратно с галантереей.

«В умиравшей от голода рабочей Москве, сидевшей на ⅛ фунта хлеба, на клюкве и картофельной шелухе, были многие “благополучные” семьи с забронированными квартирами, у которых по вечерам, при опущенных занавесях, на столе появлялись: белый хлеб, масло, семга, икра, балык, вино, фрукты. Даже устраивались танцевальные вечера», – писал Кондурушкин.

Выдача жителям Петрограда дров по весу, заготовленных путем разборки деревянных домов. 1919–1920 Фотограф Я.В. Штейнберг. [РГАСПИ]

Все чаще Ленин и другие члены ЦК получали письма подобного содержания:

Тов. Ленин.

Находясь по домашним обстоятельствам в 7-дневном отпуску дома, я наслушался, насмотрелся и убедился, в нашем уезде крестьяне поголовно все против власти, рабочие под влиянием голода тоже, коммунисты правеют, недовольство растет с каждым часом, и неудивительно – много разной подлости творится в советских учреждениях, и все из-за голода, из-за куска хлеба. За истекший месяц март сего года выдано рабочим по 5 ф. муки и 3 кор. спичек – больше ничего. Ну разве можно существовать и не подохнуть от 5 ф., [а] рыночные цены адски дороги: мука 15 000 руб. пуд, картошка 1500 руб. мера, когда рабочий получает 800 руб., да к тому разные мелкие вычеты. В данное время фабрики встали, по железной дороге провозить нельзя – запрещено. Что тут делать? Голодный на все способен. Новый лозунг сам по себе у всех: «Какая угодно власть, но был бы хлеб!» Темные силы этим пользуются, им на руку. Народ не против власти, (но надо его удовлетворить), но против бюрократов-реакционеров, которые один к одному подобрались в советских учреждениях и всячески стараются вредить и тормозить, в особенности продовольственное дело как главный предмет оружия против советской власти, и в то же время из-за угла кричит: "Вот вам ваша власть, Советская республика! Раньше лучше было при Николае!”Масса – темная, мало в чем разбирается, и взгляды на жизнь слишком узки. Принять надо соответствующие меры: голод – не ждет, иначе может вылиться в нежелательную антисоветскую форму.

Военмор Я. Лачугин

Погрузка на телегу свеклы, предназначенной для отправки в общественные столовые. Петроград. Сентябрь 1919 Фотограф Я.В. Штейнберг. [РГАСПИ]

Получалось, что и с идеологической точки зрения «военный коммунизм» небезупречен – горя и лишений рабочие и крестьяне получили сполна, а вот обещанные достаток и равенство так и не наступили. А массам тем временем все равно, кто их в результате накормит – старая власть или новая.

Судьбы будущих нэпманов в годы «военного коммунизма» складывались по-разному.

Один из героев нашего повествования Александр Эгнаташвили, о котором подробнее будет рассказано в одной из последующих глав, в эти годы зарабатывал на жизнь цирковой французской борьбой, модной в то время в Москве.

Другой будущий воротила-нэпман, «лесной король Черного моря» Нафталий Френкель, опасался новой власти и предпочитал вести дела из-за границы. Он обосновался в Греции и какое-то время после революции оставался там, однако позже вернулся в Советскую Россию, где занялся контрабандой – уж больно привлекательны были перспективы этого дела в стране, где промышленность и торговля практически остановились.

А. С. Эгнаташвили

[Из открытых источников]

И. Френкель