Полная версия:

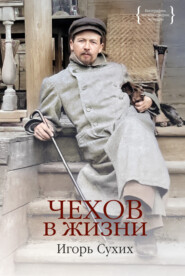

Чехов в жизни

Игорь Николаевич Сухих

Чехов в жизни

© И. Н. Сухих, 2024

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство КоЛибри®

Чехов: биография как проблема

(Несколько положений)[1]

1. Речь пойдет даже не о биографии, а – если воспользоваться сегодняшним волапюком – о метабиографии, то есть о существующих уже чеховских жизнеописаниях и проблемах, с ними связанных. Причем они, эти проблемы, не только ретроспективны, но и перспективны: они позволяют увидеть трудности, которые ожидают чеховских биографов ХХI века.

Два полюса любого биографического исследования –летопись и роман (или другой беллетристический жанр). В пушкиноведении это будут «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина» М. А. Цявловского и «Пушкин» Ю. Тынянова; аналогично в чеховедении «Летопись жизни и творчества А. П. Чехова» Н. И. Гитович (или ее продолжающийся современный вариант) и, скажем, книга В. Рынкевича «Ранние сумерки» (речь идет не об уровне произведения, а о жанре)[2]. Между полюсами, посередине, на экваторе располагается то, что называют научно-художественной биографией (далее мы будем говорить просто о биографии).

В чем своеобразие этой экологической ниши? В установке на объективность описания судьбы главного героя и его окружения. Подобная биография должна соответствовать изобретенной когда-то А. Мариенгофом формуле:роман без вранья.

Почемубез вранья, в общем, понятно. Биограф, в отличие от романиста, не может, не имеет права делать шагов в сторону от летописи: придумывать несуществующих людей, поступки и события.

Однако, как мы хорошо знаем от того же Юрия Тынянова, а также из собственного опыта, жизнь не может быть документирована вся сплошь, документ где-то оканчивается, документы (предположим, мемуары) могут противоречить друг другу. Там, где составитель летописи, как древний летописец, молчит, обнаруживаяпробел среди бумаг, биограф может предположить, домыслить по вероятности и необходимости, предложить собственную версию, то есть оказаться в роли романиста поневоле, угадывающего своего героя.

Психологическая интерпретация,конструирование образа оказываются совершенной неизбежностью, как только мы выходим за пределы летописно-комментаторского кто-с-кем («Ах, вы написали примечания? – сказал мне К. И. Чуковский. – Это значит: кто с кем и кто кого?»)[3].

Проблема биографа, следовательно, не просто в знании фактов, но – в конструктивной идее, которая может их склеить, объединить. В случае с нашим писателем поиск такой идеи приобретает особую остроту, ибо, как уже когда-то замечал автор этих строк (и не только он), «чеховская жизнь (имелась в виду жизнь чеховских героев, специфика чеховского мира. –И. С.) легче всего определяется отрицательно. Это жизнь без войны, без всеобщих катаклизмов, без особых приключений. Нормальная жизнь, уклонившаяся от нормы»[4].

2. Внешняя простота, бесфабульность жизни и самого писателя сразу бросается в глаза на фоне его предшественников и – особенно – ближайших потомков. Эта жизнь легче описывается множеством «не». За свои неполные сорок четыре года Чехов:

– не скрывал тайны происхождения;

– не ожидал наследства и не боролся за него;

– не страдал от неразделенной любви (по крайней мере, всю жизнь);

– не волочился за женщинами (по крайней мере, молчал об этом) и, с другой стороны, не превращал своих спутниц в мистических Прекрасных Дам;

– не проигрывался в карты;

– не стрелялся на дуэлях;

– не служил и не воевал;

– не стоял на эшафоте и не был на каторге или в ссылке (даже мягкой, домашней);

– не боролся с властями и цензурой;

– не говорил истину царям с улыбкой (а также без оной);

– не печатал произведений за границей и в подполье;

– не издавал журналов;

– не конфликтовал смертельно с братьями-писателями;

– не сжигал демонстративно свои главные книги (а просто недемонстративно уничтожал рукописи);

– не бежал из дома ночью;

– не кончал жизнь самоубийством.

«Какую биографию делают Рыжему!» – говорила А. А. Ахматова про последнего русского нобелевского лауреата. История – к счастью – не позаботилась об оформлении чеховской биографии. Но ему, как и каждому человеку, не удалось избежать драмы судьбы.

Его биографы – угадывая и ошибаясь – ищут, как сказали бы формалисты, доминанту, конструктивный принцип, способ превращения жизни в судьбу.

3. Жанровое поле между летописью и романом засевается в чеховедении больше ста лет. За это время в национальном контексте появилась дюжина полноценных книг (включая две переводные и исключая критико-биографические очерки с уклоном в критику, а не биографию).

Перечислим их в порядке публикации на русском языке.

Измайлов А. А. Чехов. 1860–1904. Биографический набросок. М., 1916. – 592 с.

Коган П. С. А. П. Чехов. Биографический очерк. М.; Л., 1929. – 110 с. (Серия «Жизнь замечательных людей», далее – ЖЗЛ).

Соболев Ю. Чехов. М., 1934. – 336 с. (ЖЗЛ).

Дерман А. Б. А. П. Чехов. Критико-биографический очерк. М., 1939. – 212 с.

Роскин А. Чехов. Биографическая повесть. М.; Л., 1939. – 232 с. (ЖЗЛ).

Ермилов В. В. Чехов. М., 1946. – 333 с. (ЖЗЛ).

Бердников Г. П. Чехов. М., 1974. – 512 с. (ЖЗЛ).

Малюгин Л. А., Гитович И. Е. Чехов. Повесть-хроника. М., 1983. – 576 с. (отдельные издания первой и второй частей – 1969, 1977).

Труайя А. Чехов. М., 2004. – 608 с. (французское издание – 1984).

Чудаков А. П. Антон Павлович Чехов. М., 1987. – 176 с.

Громов М. П. Чехов. М., 1993. – 304 с. (ЖЗЛ).

Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова. М., 2005. – 864 с. (английское издание – 1997).

Кузичева А. П. Чехов. Жизнь отдельного человека. М., 2010. – 848 с. (ЖЗЛ). (Дополненное издание: СПб., 2011. – 878 с.)

Чехов, как видим, оказывается самым популярным героем серии «Жизнь замечательных людей» за все эпохи ее существования. Хронологическими полюсами чеховских биографий являются (на сегодняшний день) шестисотстраничный «биографический набросок» Измайлова и почти девятисотстраничная «жизнь» Кузичевой. Первый полюс – несомненный и неподвижный, второй – условный и преходящий.

4. Давно замечено: биографы – даже внешне – часто становятся похожи на портретируемого автора. Больше всего подобных (как и прочих) наблюдений накопили пушкинисты. Мемуаристы дружно утверждают: в молодости Тынянов был поразительно похож на изучаемого поэта. Другой, иронический, вариант подобного уподобления сохранился в филологическом фольклоре конца 1940-х годов: «У Мейлаха Пушкин все время оглядывается, чтоб не сказать чего-нибудь лишнего, а у Гуковского так и шастает, так и шастает».

Однако писатель похож на биографа также в той степени, в какой сам биограф существует в историческом времени и похож на него. (Здесь к месту еще один афоризм: «Дети больше похожи не на отцов, а на свое время».)

Меняющиеся облики, конструктивные образы Чехова, созданные в ХХ веке, свидетельствуют об этом достаточно очевидно.

Скажем, в последние годы императорской России, на излете Серебряного века с его безудержным идеализмом и психологическими безднами, Чехов казался наследником шестидесятников, сомневающимся позитивистом, простым, хорошим, нормальным человеком, «сыном своей семьи, своего сословия и своего времени».

«Идеалистам сороковых годов, пожалуй, не о чем было бы говорить с Чеховым, но Помяловский и Писарев увидели бы его и возрадовались. Вышедший не из головы романиста и не из критической реторты, этот человек не дал до конца прямолинейно выдержанный тип. Мы видели Чехова и в борьбе сомнений, и в жажде „кусочка веры“ и в жалобах на недостаточность характера. Чем-то в высшей степени живым и свободным был он, чем-то органически враждебным всяким теориям. Но старшие собратья преклонились бы пред его спокойным и мудрым умом, великолепно приспособленным для земли, перед его мастерством решения противоречий, отвращением к фразе, „медицинскою“ простотою его взгляда на вещи, ясною прямотою отношений, честным заявлением, что он не верит там, где он не верил. Если бы такие, как он, шли не единицами, а целым поколением, к земле скорее спустилось бы „небо в алмазах“ и стала бы ближе мечта двух благородных безумцев из „Палаты № 6“ и „Черного монаха“»[5]. Таковы финальные фразы, резюме измайловского «биографического наброска».

В 1920-е годы А. Б. Дерман во внешнем спокойствии и нормальности усмотрел дисгармонию художника и человека, возмещающего недостаток любви к людям имитацией этого чувства. «Дисгармония в природе Чехова состояла в том, что при уме обширном и поразительно-ясном он наделен был „молчанием сердца“, – слабостью чувства любви. То, что мы называем непосредственностью чувства, было ему незнакомо. И это обстоятельство сыграло и в жизни, и в творчестве Чехова роль определяющего значения. <…> Природа лишила Чехова дара сильного и непосредственного чувства, и он, осознав это, возмещает внутреннюю пустоту тем, что поступает так, как поступал бы человек с горячим сердцем: ласково, участливо, внимательно – совершенно почти не входя в существо тех нужд, с которыми к нему обращаются»[6].

В 1940-е годы чеховская обыкновенность вдруг обернулась иной стороной. Биографу явился не дисгармоничный нытик и меланхолик, а энтузиаст-общественник, горячий патриот, почти член Союза советских писателей и едва ли не член ВКП(б) (кажется, З. С. Паперный пошутил, что Чехов в это время начал по-горьковски окать).

«Он жил и работал и для своего времени, и для будущего, для нас. Он верил в нас, в наш разум, в нашу волю, в наше счастье. <…> Простые обыкновенные люди – основа всей нашей жизни. Это они под руководством Коммунистической партии строят прекрасные города, возводят дворцы, свершают новые подвиги смелого творчества, неутомимого созидания, отстаивают мир во всем мире против покушений на него врагов человечества, всех врагов счастья и красоты на земле. И в каждой новой победе простых людей участвует своим трудом, своей правдой, своей мечтой светлый гений простого русского человека, Антона Павловича Чехова»[7]. Это тоже заключительные слова, кода книги.

А в 1990-е годы с берегов Туманного Альбиона был увиден совсем иной образ: «…Многие чеховские биографы стремились воссоздать из подручного материала житие святого… <…> Жизнь Чехова была короткой, непростой и далеко не лучезарной. <…> Работа над самой полной чеховской биографией по срокам могла бы перевесить жизнь самого писателя. Я позволил себе сосредоточиться на его взаимоотношениях с семьей и друзьями. В некотором смысле биография Чехова – это история его болезни. Туберкулез определил течение жизни писателя, и он же оборвал ее. Попытки Чехова сначала игнорировать болезнь, а затем побороть ее составляют основу любой из его биографий»[8].

Герой довлатовского «Заповедника» утверждал, что большевики скрывают истинную могилу Пушкина, и показывал заплатившим тридцать копеек невзрачный холмик в лесу. Новейший биограф Чехова, кажется, убежден, что чеховеды (какие?) за маской светского святого много лет скрывали истинный облик писателя. Он «проливает свет на частную и творческую жизнь писателя» и показывает обманутого мужа, больного не только туберкулезом, но и эротоманией. Доказательства – несколько десятков цитат из писем чеховских современников (прочитанных впервые) и результаты заочного (но – «точного») диагноза доктора с о. Корфу и некой медсестры. Правда, предваряя свою версию судьбы, биограф все-таки несколько успокаивает возможного читателя: «В результате фигура писателя становится еще более неоднозначной. И хотя теперь его никак не назовешь святым или хозяином своей судьбы, ни гениальности, ни очарования в нем не убавилось»[9]. Несмотря на это предупреждение, так и остается непонятным, как этот глава сумасшедшего семейства, больной, измученный чахоткой человек и одновременно – неутомимый охотник за женщинами каким-то непонятным образом ухитрился написать собрание собственных сочинений.

Любопытно, однако, что наибольший резонанс среди чеховских биографий имели как раз не наиболее уравновешенные, а наиболее экстремальные жизнеописания В. Ермилова и Д. Рейфилда; видимо, они оказались больше всего похожи на свое время.

Представленным образам Чехова можно подыскать других авторов, но их трудно поменять местами. Однако так же трудно без оговорок прописать эти биографические версии в новом веке.

Автор мог бы сказать своим биографам примерно то, что он говорил своему товарищу и издателю по поводу философии Толстого: «Я свободен от постоя. Рассуждения всякие мне надоели. <…> Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: „чего-нибудь кисленького“. Так и мне хочется чего-то кисленького. И это не случайно, так как точно такое же настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений» (А. С. Суворину, 27 марта 1894 года)[10].

Возможно, это желание парадоксально реализуется в «Античехове», «Чехове без грима» (или без глянца), на фоне которых прежние биографические экстремисты покажутся людьми весьма уравновешенными (подобные биографические модели уже опробованы на классиках ХIХ и ХХ веков). Но возможны и иные варианты. Главная проблема, кажется, заключается не в принципиально новых сведениях (сомнительно, что расширение корпуса текстов нам их предоставит), а в новых конструктивных идеях.

5. Поскольку в нашихположениях уже возникало имя Пушкина, еще раз обратимся к нему. В «школьной» биографии поэта, которая стала одной из лучших работ о нем вообще, Ю. М. Лотман выдвигал на первый план идею как самосозидания, сотворения Пушкиным собственной личности (не случайно другая книга Лотмана называлась «Сотворение Карамзина»). «Жить в постоянном напряжении страстей было для Пушкина не уступкой темпераменту, а сознательной и программной жизненной установкой. <…> Пушкин всегда строил свою личную жизнь…»[11]

Когда же его друг и коллега Б. Ф. Егоров не согласился с такой идеей, Лотман предложил дополнительное объяснение: «Один из смыслов замысла моей книги в том, чтобы написать биографию не как сумму внешних фактов (что и когда случилось), а как внутреннее психологическое единство, обусловленное единством личности, в том числе ее воли, интеллекта, самосознания. <…> Я всегда считал ссылку на обстоятельства недостойной. Обстоятельства могут сломать и уничтожить большого человека, но они не могут статьопределяющей логикой его жизни. Все равно важнейшим остается внутренняя трагедия, а не пассивный переход от одного «обстоятельства» к другому. Юный Шуберт заражается сифилисом (случайно!) и погибает. Но не сифилис, а „Неоконченная симфония“ – трагический ответ души на „обстоятельства“ – становится фактом его внутренней биографии. Я же хотел сделать именно опыт того, что никогда, смею думать, не делалось в применении к Пушкину – показать внутреннюю логику его пути» (Б. Ф. Егорову, 20–21 октября 1986 года)[12].

Трудно найти другого русского писателя (включая даже Пушкина!), которому больше, чем Чехову, подходила бы идея самосозидания, сознательного строительства собственной жизни. Если спроецировать замечательное лотмановское суждение на нашу проблему, следует признать, что ответом чеховской души на «обстоятельства» были не туберкулез, а «Архиерей» и «Вишневый сад», и смысл его внутренней трагедии стоит искать не в неверности (или равнодушии) близких, а в чем-то ином.

Когда-то я определил доминанту чеховского художественного мира как «сосредоточенное нравственное усилие»[13]. Кажется, с мира ее можно перенести и на автора. Внутренняя логика чеховского пути представляется судьбой самоломаного человека в стеклянном мире: здесь нужно было двигаться очень осторожно, потому что вокруг живые и очень разные люди, и в то же время – вопреки всем обстоятельствам – выдержать заранее выбранное направление.

Модус торжествующего победителя или напрасной жертвы в чеховской биографии точнее заменитьмодусом долга. Вместо разгадки мнимых загадок – показать драматизм обычной судьбы, противостоящей времени.

Опыт чеховской жизни (и смерти) – универсален и уникален, даже если забыть о собрании его сочинений, «вычесть» писателя из человека.

Может быть, лучшим способом чеховского жизнеописания окажется язык документа, «повествование в тоне и духе героя» (жанр, созданный В. В. Вересаевым опять-таки для биографии Пушкина). Но выборформы жизнеописания все-таки вторичен. Речь, прежде всего, должна идти о поиске формулы судьбы.

«Трагедия Пушкина – одна из немногих трагедий девятнадцатого века, выдерживающих резкий воздух двадцатого. И нам, которых не удивишь зрелищем боли человеческой, до сих пор от этого больно»[14], – записала в середине прошлого века Л. Я. Гинзбург. От биографов тоже зависит, выдержит ли серьезная чеховская драма, обыкновенная история, скептическую, расслабленно-ироническую атмосферу века двадцать первого.

Чехов в жизни

Сюжеты для небольшого романа

Жанр

Михаил Бахтин говорил о памяти жанра. У этого жанра короткая память: ему не исполнилось и ста лет. Книге «Пушкин в жизни» (1926–1927) В. В. Вересаев дал подзаголовок «Систематический свод подлинных свидетельств современников». Так появился биографический монтаж, жанр, в котором говорят только документы, а позиция биографа проявляется лишь в отборе и композиции. Жанр был продолжен вересаевским же «Гоголем в жизни» (1934) и аналогичными опытами двадцатых-тридцатых годов о Лермонтове, молодом Толстом, Островском, Некрасове.

Вересаева упрекали в использовании недостоверных источников, анекдотизме, «решительном отсутствии какого-либо методологического подхода», но образ поэта, возникающий из столкновения противоречивых версий, оказался убедительным и привлекательным, не отмененным ни последующими исследованиями, ни романными версиями.

Биография Чехова не излагалась в подобном жанре (за исключением малозамеченного опыта Вал. Фейдер «Чехов: литературный быт и творчество по мемуарным материалам»), в то время как обычных повествований в духе «Жизни замечательных людей» за сто лет на русском языке опубликовано около дюжины. Между тем именно чеховская жизнь буквально напрашивается на подобную форму.

Чехов признавался, что страдает «автобиографофобией». Однако корпус мемуарных и эпистолярных материалов о его жизни огромен (достаточно сопоставить с ним количество и качество источников о Лермонтове, Гончарове или, например, Андрее Платонове).

Публикацию в начале прошлого века чеховских писем современники называли вторым собранием сочинений (сегодня этот эпистолярий составляет четыре с половиной тысячи номеров, еще более полутора тысяч не сохранились).

Чехов умер настолько рано, что свои свидетельства о нем успели оставить не только близкие родственники (братья Александр и Михаил, позднее – сестра Мария Павловна), многие сверстники (Короленко, Потапенко, Гиляровский), литературные потомки (Бунин, Горький, Куприн, Щепкина-Куперник), но и люди предшествующих поколений (Толстой, Суворин, Репин, Ковалевский).

В то же время он ушел настолько поздно, что русское общество уже понимало, кого потеряло, поэтому все, от «белокурых студентов» до газетных корреспондентов, спешили рассказать городу и миру об одной или двух случайных встречах.

Монтаж документов, столкновение разных взглядов, постоянно корректируемое собственным словом Чехова, создает эффект достоверности, труднодостижимый какой-то нарративной биографией, строящейся на раскавычивании и интерпретации тех же документов. Там, где остались пробелы среди бумаг, не стоит насиловать своими гипотезами чужую жизнь: лучше ограничиться острожными предположениями или просто поставить точку.

Один чеховский биограф утверждает: написание настоящей чеховской биографии может занять время большее, чем жизнь самого писателя. Признание поразительное: времени не хватает, чтобы описать, а он это прожил и сделал. За сорок четыре года, по нынешним временам – время ранней зрелости.

Такое подробное жизнеописание, впрочем, существует и называется летописью. В хронику трудов и дней обычно заглядывают лишь специалисты, уточняя даты и вспоминая имена.

Биография – не летопись, которая, как в воображаемом Музее Николая Федорова, стремится учесть абсолютно все оставленные человеком жизненные следы. Отбор и выбор – уже концепция, точка зрения. Два рядом поставленные фрагмента – интерпретация. Десятки и сотни противоречивых свидетельств – трудно контролируемая мозаика, размывающая исходные установки.

Идея и образ в этой книге, надеюсь, есть. Их не нужно дополнительно пояснять «жалкими» словами (хотя до конца от авторских объяснений избавиться тоже не удалось).

Литературоведы иногда возмущаются, что другие литературоведы делают Чехова бесплотным святым. Самые горячие головы – уже из сочинителей – даже сравнивали его со Спасителем, отдавая предпочтение писателю за его недидактизм, неавторитарную этику.

Словно в ответ явились версии «другого», «настоящего» Чехова – то эротомана, то женофоба, то замученного семьей чахоточного больного. Проблема здесь не в фактах (их круг, в общем, установился, и вряд ли может быть резко расширен), а в их интерпретации: исходной установке, оркестровке, интонации разговора. Избирая рекламно-сенсационный или агрессивно-уличающий тон, авторы подобных повествований или исследований, люди интеллигентные, увенчанные званиями и даже порой сочиняющие стихи, оказываются частью той черни, толпы, которую Пушкин противопоставлял простодушию гения.

В чеховских записных книжках трижды повторяется суждение, которое он не успел передать какому-то из героев: «Какое наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, мне нет дела до того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела».

И здесь он оказался щедрее и великодушнее своих будущих критиков.

«Напишите-ка рассказ…» Такой рассказ – о сотворении человека – он тоже написал. Собственной жизнью.

Сюжет

Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу, и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, – напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая…

Чехов – А. С. Суворину, 7 января 1889 г. Москва

Вчера я кончил и переписал начисто рассказ, но для своего романа, который в настоящее время занимает меня. Ах, какой роман! <…>

У меня есть сюжет для небольшого рассказа.

Чехов – А. М. Евреиновой. 10 марта 1889 г. Москва

– Что это вы пишете?

– Так, записываю… Сюжет мелькнул… (Пряча книжку.) Сюжет для небольшого рассказа…

«Чайка», 1896

Фобия

Поручения мои исполняй не морщась. Ты будешь вознагражден отлично: тебя упомянет в моей биографии будущий историк: «Был-де у него брат Алексей, к<ото>рый исполнял его поручения, чем немало способствовал развитию его таланта». Для моего биографа не обязательно знать, как тебя зовут, но по подписи «Ал. Чехов» ему будет нетрудно догадаться, что тебя зовут Алексеем.

Чехов – Ал. П. Чехову. 21 октября 1887 г. Москва

Милостивый государь!

Согласно Вашему желанию, переданному мне через книжный магазин «Нового времени», сообщаю Вам свои биографические данные.

Родился я в 1860 году, в городе Таганроге (на берегу Азовского моря). Дед мой был малоросс, крепостной; до освобождения крестьян он выкупил на волю всю свою семью, в том числе и моего отца. Отец занимался торговлей.

Образование я получил в Таганрогской гимназии, потом в Московском университете по медицинскому факультету, откуда был выпущен со степенью врача. Литературою стал я заниматься в 1879 году. Работал я в очень многих повременных изданиях, печатая по преимуществу небольшие рассказы, которые с течением времени и послужили материалом для сборников: «Пестрые рассказы», «В сумерках», «Рассказы», «Хмурые люди». Писал я и пьесы, которые ставил на казенных и частных сценах.

В 1888 г. императорская Академия наук присудила мне Пушкинскую премию.