Полная версия:

Литературное наследие. Книга 7

Удаляясь от сибирки (так между собой ямщики, называют Сибирский тракт) почувствовалась разница в состоянии дороги – здесь она не так разбита, колея менее глубокая, чем на тракте, тяжело нагружённые повозки редко встречались по этой ветке. Лошади под гору переходят на лёгкий бег рысцой. К полудню въехали на кордон Луговской. Короткий отдых на крыльце постоялого двора и дальше в путь, с надеждой, что их встретит в слободе Луговая посыльный с экипажем от Заводоуспенского фабриканта Алексея Ивановича, он всегда отличался вниманием к желанному гостю. С думой в лучшее, Мамин-Сибиряк, обрадовал Евдокима хорошим ужином с крепкой на новом месте. За разговором не заметили как подкатили к дому ямщика «Луговая». Перегон оказался коротким, всего в 15 вёрст. У кормушки для почтовых лошадей, стоял крытый тарантас с плетёной кибиткой. В чайной постоялого двора шла трапеза своим чередом. Когда Дмитрий Наркисович показался на пороге общего зала чайной, к нему подошёл опрятно одетый ездовой:

– Скажите, Вы путь держите к Алексею Ивановичу? – да, да, я и зашёл сюда в поисках гонца от барина, – ответил Мамин – Сибиряк.

– Я пригнал для Вас лёгкий, крытый тарантас, доедем в лучшем виде.

– Хорошо, попьём чайку с кренделями и в дорогу, будь готов, молодец!

С этими словами он уместился за столиком чайной, его обслужили скоромным обедом, стаканом чаю с тёплой сдобой. Выйдя к экипажам, Дмитрий Наркисович распорядился перегрузить его поклажу в тарантас от Щербакова, Евдокиму приказал выехать первому на Заводоуспенку, а он с извозчиком от барина, поедут за ним на дистанцию видимости, чтобы не потеряться всем в пути. С нескрываемой радостью от встречи, последним перегоном к месту назначения, тронулись в добрый путь. Емельян, встретивший гостей, оказался словоохотлив и балагур. На протяжении всех 25-ти вёрст, что оставались до Заводоуспенки, он принялся рассказывать Мамину – Сибиряку о здешних местах и людях, населяющих окрестности. Начал рассказ, со своего доброго барина, владельца новой бумажной фабрики.

Уж точно не помню, но года четыре назад он прибыл в наши края. Долго со служилыми помощниками осматривал заброшенный Успенский винокуренный завод, который раньше кормил всю округу, работа тогда находилась каждому желающему иметь свою копейку. Ездил много окрест пруда, выкопанного каторжанами в давние времена, ещё и меня не было на этом свете, ходил барин один, по притокам пруда, речкам Катырла и Айба. Потом приехало много люда не нашего, долго судили, рядили, ну и два года назад, как прошло, стали в Успенке строить фабрику, по изготовлению бумаги разной. Да, что-то толком у них сразу не пошло, часто останавливались, ремонт или осмотр какой делали. Уж как год продаём хороший товар, гостей много приезжало, всех встречали, провожали, важные дела Алексей Иванович затеял с окрестными купцами, особенно в Тюмени. Вот так барин и живём.

– Хорошо живёте, Емельян, раз купцы к вам в Успенку зачастили, значит есть, что купить и посмотреть, – поддержал разговор Дмитрий Наркисович.

– Слава богу, не жалуемся, народ наш зажил добро, работа снова появилась, семьи накормлены, дети одеты, обуты. Рабочие фабрики дворы свои в добрый порядок привели, барин того требует и, на самой фабрике порядок лучше стал. Вон оно как пошло, – подвёл итог извозчик, знаток порядков.

Мамину – Сибиряку захотелось скорее увидеть новое производство Зауралья. Много был наслышан хорошего и ранее, об успехах своего приятеля по столице Уральской губернии. Емельян словно угадывал желание своего пассажира и быстро домчал его ко двору заводоуправления Успенской бумажной фабрики, на парадном крыльце которой уже поджидал фабрикант Щербаков.

За три дня пребывания здесь, Мамин – Сибиряк написал два путевых очерка – «Варнаки» и «Последние клейма». Благодаря этим очеркам, потомки каторжан, построившие Успенскую бумажную фабрику, приобрели известность, а поселение Заводоуспенское вошло в историю Зауралья.

Здравствуйте Игорь! Узнал о Вас от Ольги Пелымской. Я хоть и не коренной Тугулымец, но живу здесь 44 года. Работал в лесхозе инженером, главным лесничим, директором. Район знаю хорошо, в т.ч. и Заводоуспенку. Немало поколесил по описанным Вами дорогам. Зачитался Вашим рассказом. Интересно, потому как многое из того что написано, мне не было известно. Буду продолжать знакомство с Вашим творчеством. Всего Вам доброго!

Вадим Светашов 14.02.2017 11:45

Вадим, спасибо за начало знакомства с Земляком! Рад, что мой рассказ о писателе Д.Н.Мамин – Сибиряк тебе понравился. Он сейчас публикуется на страницах нашей районной газеты «Знамя Труда». Пиши мне запросто обо всём, что волнует на адрес: nazarov_52@inbox.ru

Я публикуюсь на медиа – холдинге «Россия-Сегодня», под именем Игорь Сибиряк.

Моё счастливое детство

Рассказ

Детский альбом

Удивительно, нежно, красиво,

Задушевно, тепло и светло.

Вот таким моё детство и было,

Беззаботным, счастливым, моим!

Поэт Сергей Меркулов, 2017г.

Лето шестьдесят пятого года прошлого столетия отложилось в моей памяти как сказка, прожитая в реальности летних школьных каникул. В ту пору мне шёл четырнадцатый год. В начале лета до меня дошли неожиданные слухи из разговора моей старшей сестрёнки Ларисы с подружкой Верой. В этот год подружки заканчивали учёбу в Заводоуспенской средней школе, далёкого Зауралья. Они обсуждали свои дальнейшие планы в новой жизни после окончания школы. Лариса поделилась с Верой возможностью поехать в столицу Белоруссии, город Минск пробовать поступать в институт иностранных языков, факультет немецкого языка. Сестрёнка очень хорошо училась все десять лет школы, а немецкий язык оказался для неё любимым предметом. Сказалась любовь и уважение к языковому педагогу Маргарите Петровне Алексеевой. Такую возможность поехать далеко от родного дома учиться обеспечила наша старшая сестра Надежда. Она с военным мужем жила в Белоруссии, военном городке города Лунинец, на Полесье. Здесь сообщение с Минском хорошее – железнодорожное и автобусное, что и позволило Наде пригласить сюда Ларису на учёбу. Во время очередной встречи подружек, когда я случайно находился в соседней комнате с ними, сидя за чтением любимой книги «Детство. Отрочество. Юность» Льва Николаевича Толстого, я невольно услышал фразу Ларисы: – «Надя приглашает и Игоря привезти в гости к ней, пускай говорит она, он мир посмотрит, хватит ему сидеть в деревне». После услышанного известия я обрадовался до остановки дыхания и, побежал к брату Герману, наши дома находились на одном дворе, расспросить его о дороге в далёкую Белоруссию, зная что он бывал в далёких поездках по нашей большой, необъятной стране. Я же дальше города Тюмени нигде не был, он находится в семидесяти километрах от нашего посёлка. В Тюмени наша большая дружная семья жила по улице Смоленской до весны 1953 года, а в мае месяце этого года мы переехали жить в рабочий посёлок Заводоуспенское. Мне тогда шёл второй годик жизни.

Герман удивился моему сообщению о возможной поездке с Ларисой в гости к Наде. Рассказал мне примерный путь следования по городам на Запад страны:

– Да, Игорь, поездка предстоит интересная, увидишь красивые места далёкой Белоруссии, – добавил брат в конце нашего общения.

– Возьми учебник географии и почитай о тех местах, – у Тани такой учебник есть, где-то лежит на её книжной полке.

Пошёл к племяннице поинтересоваться учебником, она старше меня на два года. Таня быстро отыскался учебник в ворохе книг для предстоящего учебного года. Мы вместе с ней принялись отыскивать страницы учебника о Белоруссии. Читаем, что в Полесье много рек и озёр, их окружают вековые леса смешанных пород деревьев, город Лунинец является крупным железнодорожным узлом, в республике развита сеть автомобильных дорог, страна с высокоразвитым сельским хозяйством, тракторным и автомобильным машиностроением. Увиденные цветные картинки тех мест зажгли желание поскорее увидеть загадочную страну. С этого времени для меня началась новая жизнь в ожидании далёкого путешествия в синеокую страну. Я понимал, чтобы заслужить такую поездку, надо хорошо потрудиться в помощи родителям по уходу за огородом, садом, выпасе на лугу бычка Мишки. Праздные шатания с друзьями по улице я отменил, больше находился дома и за полезной работой по поручению родителей. И вот наступил момент, когда Лариса пришла домой из школы с аттестатом зрелости, все собрались в большой комнате и, отец объявил о предстоящей нашей поездке:

– Надя пошла нам навстречу: приглашает Ларису учиться в Белоруссии, выслала денег на дорогу для двоих. Игорь тоже едет с Ларисой, он потом поедет дальше на Кавказ, для отдыха с семьёй Нади. Я вас довезу до Свердловска, посажу на прямой поезд до Минска, там сделаете пересадку на поезд до Лунинца, дадите телеграмму Наде, она вас встретит на вокзале, так что особого страха нет, спокойно доедете.

После этих слов я подпрыгнул на месте где стоял в комнате и закричал:

– Не может быть, это какое-то чудо в нашей жизни, мы о таком и не мечтали!

Все рассмеялись от моего восторга, стали бурно обсуждать предстоящий отъезд в далёкую, неведомую страну. Пока шло обсуждение поездки, я тихонько удалился на пруд, искупаться на песчаном, стихийном местечке для купания на соседней улице Насонова. В послеобеденное время сюда приходят купаться ребятишки со всей округи. Встретил своих знакомых постарше. Разговорились, поделился с ними сокровенной новостью. Никто из нас толком и не знал о том далёком крае. Для меня начались мучительные дни ожидания отъезда в Свердловск. В первых числах июля месяца, отец, бывший главный бухгалтер нашей Успенской бумажной фабрики, договорился с водителем ЭМКИ М1- 1, Гришей Ковровым, что он отвезёт нас до ближайшей железнодорожной станции Кармак, она находится в сорока километрах от нашего посёлка. В назначенный день Гриша подкатил к нашему дому на Октябрьской улице, как в былые времена, когда он возил отца в командировки с отчётом в Тюмень. В хорошем расположении духа и весёлого настроения мы втроём погрузились на давно любимую фабричную машинку. Гриша вообще по своей сущности всегда был человек жизнерадостный и улыбчивый. Руководство фабрики ценило его золотые шоферские руки, дисциплинированность и порядочность. Грунтовая дорога до станции проходит через красивый сосновый лес и редкие деревеньки. За оживлёнными разговорами и хохотом от балагурства Гриши, мы и не заметили, как подъехали к зданию вокзала станции. Тепло попрощались с водителем, зашли в зал ожидания. Поезд прибывает через сорок минут. Гриша точно рассчитал наше прибытие сюда, вот что значит пунктуальный человек, давнишний сослуживец нашего отца. Счастливые от предстоящей дороги в столицу Урала, расположились в плацкартном вагоне. Весь путь следования занимает восемь часов, мы с отцом сразу улеглись на вторые полки и заснули, Лариса прилегла на нижней полке купе, над нашими уложенными вещами.

Под утро прибыли в Свердловск. С большим трудом отцу удалось купить билеты на поезд Новосибирск – Брест прямого следования до Минска, без пересадки в Москве. Отправление поезда вечером. Еле уговорили с Ларисой папу возвращаться домой, ему будет тяжело проводить здесь время ожидания прибытия поезда, чтобы проводить нас – вокзал забит транзитными пассажирами, негде приткнуться отдохнуть. Проводили папу дамой, а сами в теньке сели на чемоданы немного передохнуть от вокзальной толкотни. Ближе к вечеру вышли на платформу прибытия поезда. Волнение улеглось, скоро мы войдём в вагон, займём свои полки и сладко заснём. Мы так устали, что уже не думали о еде, а о том, как бы скорее добраться до постельки. Прибыл долгожданный поезд, из него хлынули на свежий воздух утомлённые пассажиры. Мы спокойно зашли в вагон и заняли свои места на одной стороне плацкарта, верхняя и нижняя полки. Дождались начало движения поезда, Лариса достала отваренную мамой курочку, с аппетитом поужинали домашней едой, насладились чайком проводника с печеницем. Немного посидели, поговорили о первых впечатлениях от большого города. Лариса выразила мысль – город Минск, столица целой страны, там народа будет ещё больше и, суматохи тоже. К тому времени мы не знали, что в Минске есть метро и культура города там намного выше, чем в Свердловске. Уложили все лишние вещи в карман нижней полки и улеглись спать. Сон наступил моментально. Только к полудню следующего дня наступило пробуждение от боли рёбер при длительном кувыркании на полке. Посмотрел в окно со второй полки, вдали видны отроги уральских гор, покрытые хвойным лесом, картина достойная кисти художника. Соседи по купе говорят, что мы проезжаем по пермской области, скоро увидим большую реку Кама, будем пересекать её по мосту. Такое событие нельзя пропустить, знал о реке по учебнику географии. Спустился с полки, привёл себя в порядок, Лариса уже давно бодрствовала, выложила мамин завтрак на столик. Быстренько позавтракали, сидим, попиваем чаёк с печением, ждём приближения к реке. За окном показалось большое открытое пространство, вдалеке видна полоса реки. Все пассажиры прильнули к окнам уловить момент встречи с могучей рекой. Въехав на мост, увидели ширь реки, плывущие баржи, речные теплоходы, летящие над водой «Ракеты» на подводных крыльях. Зрелище впечатляет своей бескрайностью и красотой видимого мира. Здесь я впервые увидел величие рек России. Они завораживают своими масштабами громады воды, покоряют красотой берегов и пристаней, движением речных судов, перекликающихся между собой гудками при встречном движении, так предписывает морской устав. Наблюдать такую красоту и восхищаться ею до самозабвения, значит любить свою Родину.

Через сутки приближаемся к матушке Волге, под городом Горький. В поезде наступило всеобщее оживление – пассажиры старались не пропустить свидания с богатырской рекой. Она показалась в лучах заходящего солнца. Чёрная полоса реки, по ней скользят отблески солнечных лучей, мириада звёзд отражается от глади волжской реки. Пространство над водой переливается игрой лучей закатного солнца и отражёнными звёздами от зеркала реки. Видимое как поставленное кино из мира фантастики. Мы стояли, не шелохнувшись, пока не пересекли неоглядную ширь Волги

Утром следующего дня прибываем в нашу белокаменную, многозвонную столицу Москву. Вышли прогуляться на перрон белорусского вокзала. Как и везде народу кишит, вокруг суматоха, толкотня. Увидели привокзальный киоск «Чебуреки». Из любопытства и лёгкого голода, Лариса купила нам по чебуреку. Обжигаясь соком пирогов с аппетитом перекусили. В вагон взяли ещё по одному чебуреку, отправились на посадку. Особо столицу так и не увидели.

К вечеру этого дня нас встречает Белоруссия. Мы не отходили от окна поезда – не терпелось поскорее увидеть нашу самую западную республику Советского Союза. Проводница принесла чаю, Лариса спросила о Минске. Та в ответ:

– А вообще, вы куда едете?

– Нам надо доехать до города Лунинец, Брестской области, – отвечает Лариса.

– Тогда вам нужен не Минск, а надо доехать до станции Барановичи, это после Минска, там сесть на местный дизель-поезд до Лунинца, – чётко определила нам предписание проводница.

– Если у вас билет только до Минска, ничего страшного, бригадиру поезда доплатите и доедете до своей нужной станции, я вызову бригадира к вам.

Через некоторое время к нам подошла миловидная женщина-бригадир поезда и выписала дополнительный билет до Барановичей.

Теперь мы уже окончательно успокоились, дорожное волнение прошло – мы доедем без лишних хлопот, маршрут выверен, дорога к Наде известна до мелочей

После полудня мы подъехали к первой белорусской станции, город Орша. Поезд прибыл на первый путь северной стороны вокзала, стоянка двадцать минут. Вышли прогуляться, ушлые пассажиры уже возвращаются в вагон, радостно нам сообщают:

– Пройдите дальше по перрону, в торец вокзала, там стоит памятник легендарному Константину Заслонову.

Бежим туда. Среди густых елей возвышается красивый памятник. У подножья мемореальная доска с надписью – здесь похоронен адъютант К. С. Заслонова, Корж А. В.

Я не верю своим глазам, что нахожусь на земле, где когда-то здесь воевал и погиб легендарный герой Великой Отечественно Войны. Об этом мне было известно по фильму «Константин Заслонов», который я смотрел неоднократно в нашем клубе посёлка Заводоуспенское.

Поезд отходит от овеянного воинской славой города Орша. В нашем купе и соседних купе начались бурные обсуждения – кто чего знает про подвиг Константина Заслонова и его бригады паровозного депо. Мы с Ларисой узнали много нового, познавательного и интересного. Оказывается, после обострения с немцами осенью 1941 года, Заслонов увёл всех добровольцев в леса вблизи Орши и организовал партизанский отряд «Мститель», который затем вырос до партизанской бригады. Она развернула ожесточённое сопротивление врагу по дезорганизации движения поездов на Москву. Немцы задыхались от частых подрывов железнодорожных путей и воинских эшелонов, следующих на Москву. Благодаря систематическим диверсиям партизан, немцы не взяли сходу Смоленск, а потом и застряли здесь на целый месяц, что помогло укрепить оборону столицы. Это отражено в документах по истории организации обороны Москвы в критические дни лета 1941 года. Но мы не знали главного – оказывается под Оршей, в начале июля 1941 года, был произведён первый залп легендарной «Катюши» по скоплению войск противника и его эшелонов с техникой, рвущихся к Москве, чтобы ускорить её блокаду и разгром. Реактивные снаряды кучно ударили по самой железнодорожной станции Орша-Центральная, и превратили её в огненный смерч, расплавляя вагоны, метал и испепеляя всё вокруг центра удара. Немцы в ужасе оставили Оршу, несколько дней не могли прийти в себя, не говоря уже об организации движения своих эшелонов на восток, ближе к Москве. Благодаря этим испытаниям нового оружия и, сдерживания наступления врага, наша Армия смогла подготовить оборону на подступах к Москве, обеспечивая задел на её безопасность. Позднее я нашёл материалы по событиям того героического времени, узнал и судьбу командира «Катюши» капитана Флёрова. Это заслуживает отдельного подробного рассказа, я обязательно к нему вернусь.

Тем временем мы движемся ближе к столице Белоруссии, городу Минску. За окном мелькают леса, перелески, поля, частые железнодорожные станции. На них поезд останавливался на малое время, мы нигде не выходили подышать до главного города. В Минск прибыли вечером. Многие соседи по купе попрощались с нами, пожелали счастливой дороги, а Ларисе пожелали обязательно поступить учиться. Посмотрели старинное здание вокзала, город засветился огнями ночного города. На душе стало как-то тоскливо и не уютно. Через два часа мы прибудем в Барановичи и покинем наше уютное купе.

С этими мыслями поезд увозил нас от города-героя. В последний раз проводница принесла нам чаёк с печением. С сестрёнкой посчитали, что прибудем в Барановичи примерно в двадцать два часа местного времени и, скорее всего поезда на Лунинец сегодня уже не будет. Так и случилось. По прибытии в Барановичи, дежурная по вокзалу нам сообщила, поезд на Лунинец будет завтра в шесть часов утра. Пошли искать почтамт, чтобы дать телеграмму Наде, когда мы приезжаем. Он оказался работающим в здании вокзала. С чувством всего нужного сделанного нашли свободный диван в комнате ожидания и приготовились на неуютный вокзальный ночлег. По очереди дремали на диванчике, положив куртки под голову. В начале шестого утра уборщицы загремели вёдрами, мы отправились в буфет попить чего-нибудь утреннего. Вскоре объявили посадку на дизель до Лунинца, счастливые мы заняли места у окошка и опять задремали, подперев головы своими чемоданами. Через два часа пути прибыли в Лунинец. Подымая головы от чемоданов, в окно увидели ожидающую нас Надю на перроне вокзала. Стремглав выбежали к ней, обнялись, несказанно обрадовались, что мы прибыли на конечную станцию. Идти до квартиры сестры недалеко, отправились пешком без спешки и излишних волнений. По пути рассказали Наде – как добирались к ней. Она удивилась, как папа мог забыть, до какой станции надо было брать билет в Свердловске, когда отправлял нас в дальнюю дорогу. Но ничего, всё обошлось наилучшим образом, мы уже дома у сестры в Белоруссии!

– Сегодня субботний день, Игорь дома и занят нужным делом, – сообщила нам сестра, а каким загадочно не досказала.

Заходим во двор их дома, заросшего мелкой травкой, усыпанной жёлтыми цветками одуванчиков. Напротив подъезда Нади, в глубине двора стоит красивая двухцветная машина «Москвич -407», а возле неё стоит улыбающийся Игорь, с большой тряпкой в руке:

– Ну, здравствуйте Сибиряки-Уральцы, прибыли наконец к нам, – Игорь обнял, прижал, поцеловал нас в щёчку. Мы засмеялись от щекотки его щетинистого лица.

– А я вот навожу порядок в нашей красавице, а то всё руки не доходят от занятости по службе.

– Вот наша машинка, – произносит Надя, поглаживая крышу автомобиля, – заработали, служа на крайнем Севере в Тикси. Ох уж и досталось нам в северных краях, у чёрта на куличках, – добавляет сестра, – никому не пожелаем там служить.

Мы с Ларисой опешили от такой сногсшибательной новости, что у Нади с Игорем есть новая машина, да ещё какая красивая. Низ машины до середины кузова имеет голубой цвет, а с середины до крыши и сама крыша имеют нежно-салатовый цвет. Цвета разделяет полоска блестящего на солнце никелированного молдинга, полусферической формы. Одним словам машина красавица, да и только!

Я не утерпел и попросил разрешения посидеть за рулём, Игорь заулыбался приятной улыбкой:

– Да, садись, конечно, посиди, отведи душу от красоты салона машинки, он отделан серым велюром.

С трепетом в душе уселся на сидении водителя, всё кругом сверкает и блестит. Потолок, дверцы, сидения обшиты однотонным серым велюром, приятным на ощупь при соприкосновении, внутри машины чувствуешь теплоту и уют от отделки салона

Надя с Ларисой ушли на квартиру, а мы с Игорем остались возле машины:

– Ну, вот, Игорёк, на этой машинке и поедем отдыхать на черноморское побережье Кавказа, выезжать будем послезавтра, соберёмся и покатим. Нам надо обкатать новый двигатель, чтобы проверить гарантию надёжности машины, выданной при продаже.

От этих слов я замер в немом восторге. На ум пришло стихотворение Пушкина «Кавказ подо мною. Один в вышине…», прочитанное мной когда-то на конкурсе чтецов среди младших школьников.

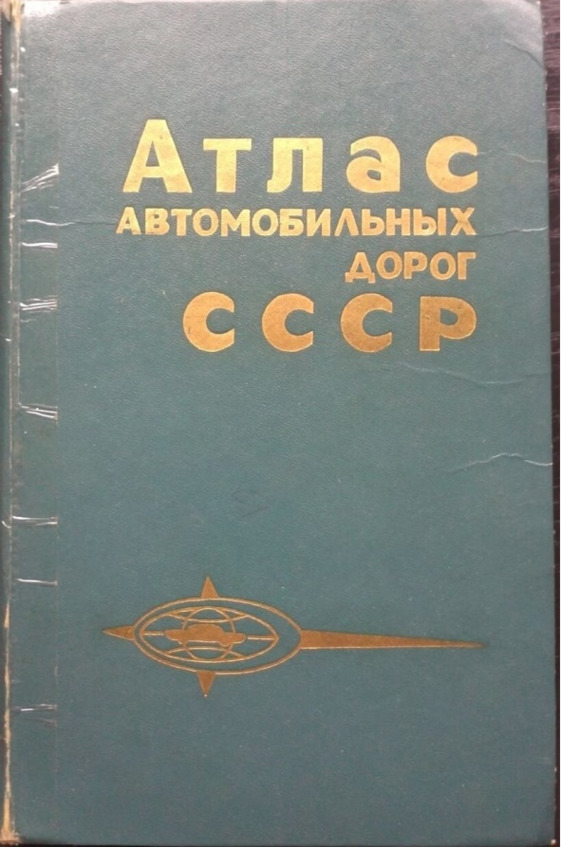

Поговорили с Игорем о предстоящем маршруте поездки в далёкий неведомый край. Поставили машину в гараж, пошли завтракать и уточнять наше движение на Кавказ по атласу автомобильных дорог. Я до сих пор храню этот атлас как реликвию того исторического события в моей жизни, ибо лучшего периода жизни у меня не было и никогда не будет. Современная действительность ввергла нас в беспросветную нищету. Дальше соседней деревни на дачу мы и поехать никуда не можем. История России поворачивается в беспросветное будущее дикого капитализма в наихудший период его развития.

А вот так выглядит «Атлас автомобильных дорог СССР», издательство «Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР; г. Москва, 1965 год, которым пользовался мой зять, Шураков Игорь Георгиевич, подполковник авиации, политработник авиаполка. По этому атласу мы спланировали с Игорем Георгиевичем наиболее целесообразный и экономичный маршрут следования из Белорусского Полесья до городов Сочи и Адлера, где нам предстояло отдыхать.

«Атлас автомобильных дорог СССР», издательство «Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР; г. Москва, 1965 год.

За праздничным завтраком, по случаю нашего приезда в гости, мы коллегиально продолжили обсуждение деталей предстоящей поездки на Юг нашей страны. Больным становился вопрос – если придётся ночевать в пути, где нет гостиниц, как организовать отдых. Игорь Георгиевич припас армейскую шестиместную палатку, есть два надувных матраса, не хватает третьего. Лариса с нами не едет. Она остаётся в Лунинце готовиться к вступительным экзаменам. Она знала об этом ещё до отъезда с Урала. Надя всё правильно распланировала. За день до отъезда, Игорь где-то взял на прокат третий надувной матрас. Теперь нам будет безопасно спать на матрасах, положив их на любую почву внутри палатки, простуда нас не застигнет врасплох и, спать будет комфортно и тепло.

Наступил долгожданный день нашего отъезда – 10 июля 1965 года. Я со слезами на глазах простился с сестрёнкой, ведь ей тоже очень хотелось поехать с нами. Ещё не известно насколько успешно она пройдёт ускоренные подготовительные курсы при институте. Надя её максимально настроила на самообладание и уверенность в своих знаниях, тогда всё будет хорошо. Забегая вперёд скажу, после нашего отъезда не хватило у сестрёнки мужества вступить в схватку за место с другими абитуриентами. Мало того, она поторопилась забрать документы после оглашения результатов экзаменов. Надо было подождать. Как потом выяснилось, ей не хватило одного проходного балла и её позже могли зачислить в студенты. Дальнейшая жизнь сестрёнки сложилась совсем плохо и печально. Об этом я допишу в своей настоящей повести.