Полная версия:

Литературное наследие. Книга 3

Сегодня, 23 марта 1945 года приступаю к учёбе вождения немецкого мотоцикла BMW при участии нашего шофёра Чекванова Михаила Константиновича. По дороге на батарею, расположенную в 5-ти км от Обер-Клюшмальц, мотоцикл вдруг стал трудно управляться, а потом и вовсе не смогли переключать скорости. Вызвали повозку и вернули мотоцикл в наши мастерские. На этом моё обучение закончилось, не успев начаться. Сроки ремонта не определённы, техника сложная.

26 марта с рассветом все свободные машины батареи едут на огневую за миномётами и минами. Водитель Гриценко заболел и остался в расположении, я еду вместо него на его машине. Часа через два возвращаемся в Обер-Кюштальц. Расчёты чистят миномёты, на кухне хлопочет Канашкин Миша, наш повар и шофёр. Вечером произошла смена части и опять в путь. Снова сопки, влево на вершине монастырь, на склоне видно деревушку, там немцы. Встали возле мельницы с большой каменной трубой. Напротив расположился КП полка. Иду к командиру части. Возле крыльца дежурный автоматчик. Сообщаю ему, что нужно лично встретиться с майором. На крыльце появляется адъютант Тарасов и, выслушав меня, исчезает в приёмной командира. Жду, наконец меня вызывают пройти. Сильно волнуясь, захожу в комнату, где за столом обедает Баранов И. И. Докладываю: «Рядовой Назаров прибыл из командировки в город Краков, машина сдана Войску Польскому в образцовом состоянии». Майор спрашивает: «Где сейчас определён?». Отвечаю: «Зачислен в расчёт вторым номером, товарищ майор». Следует указание: «С этого времени будешь дежурить с мотоциклом при КП полка, будешь мой личный шофёр». Отвечаю: «Есть, но с условием, что мотоциклом буду управлять только я, не передавая руля даже Вам». Майор улыбнулся моей наивности, проговорил: «Конечно, конечно». Спустя несколько минут я вышел от майора и зашагал к комбату старшему лейтенанту Андросову, который расположился у выезда из деревни в небольшом, но уютном домике. По сторонам от шоссе отдыхают солдаты, положив вещмешки под голову. Солдаты из роты противотанковых орудий устанавливают ПТР для ведения огня по воздушному противнику, под навесом сарая дымит походная кухня.

Вспотевший до предела, вхожу в прохладу каштана и докладываю комбату о решении командира полка. Андросов поздравляет меня с повышением и просит не посрамить честь солдата батареи. После этого рапорта спешу к друзьям-шоферам поделиться радостью. Захожу в большой сарай, крытый черепицей, где стоят машины Гриценко и Конашкина, присоединяюсь к солдатскому обеду, состоящего из борща и каши со свининой. Вдруг послышался шум моторов немецких самолётов, выскакиваем из сарая и смотрим, как четыре фоке-вульф делают заход на соседнюю деревню. Первый самолёт вдруг пошёл в пике и скрылся за деревьями рощи, окружавшей кольцом деревню.

Послышался треск пулемёта и взрыв бомб, к небу взмыл столб чёрного дыма, остальные стервятники следовали один за другим, и вот уже длинная полоса чёрного дыма от оглушительных взрывов. Оказывается, по дороге проходила колонна бензовозов, подвозящая бензин для самолётов фрицев, отступая, они взорвали её, чтобы не попала к нам. Сзади нашей деревни, где мы были расположены, километров за 15 виднелся купол гари и слышался грохот бомбёжки, то сплошной гул артподготовки, это наши войска штурмуют Бреслау, где немцы не приняли ультиматум о капитуляции.

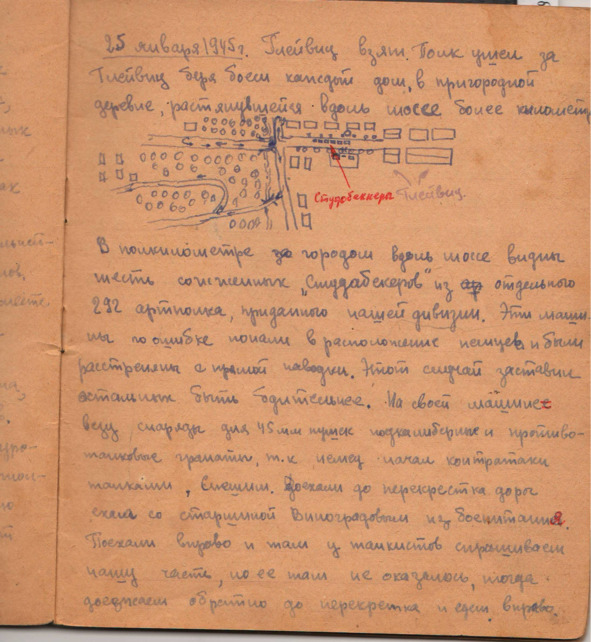

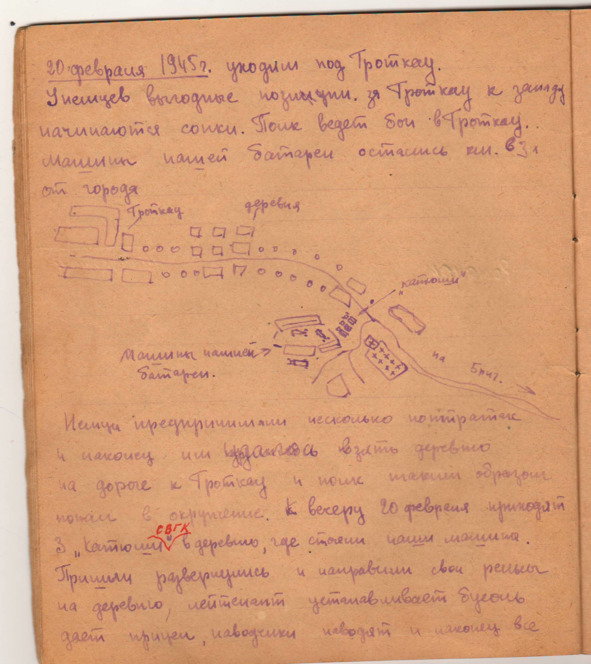

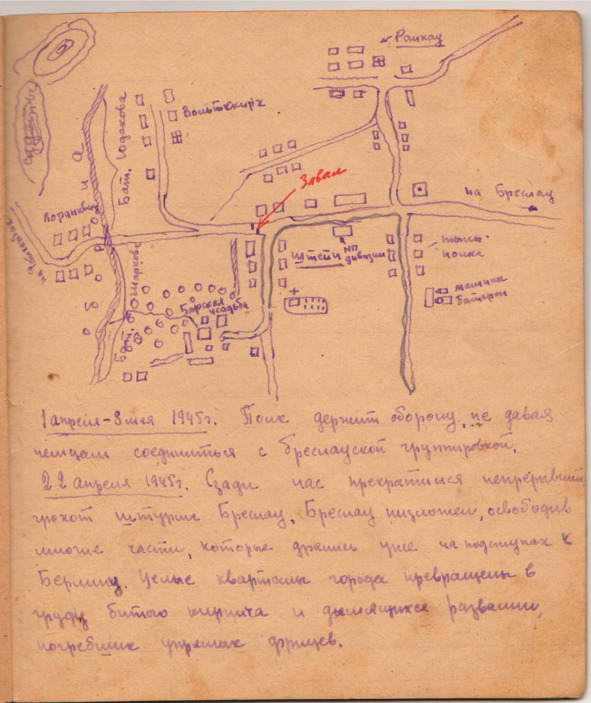

1 апреля 1945 года занимаем оборону западнее Бреслау в 15 км, влево от нас находится Нейсе, вправо, на склоне предгорий, находятся Судет, Цобтен, Швайдинц. Командный пункт полка расположился в деревне Ранкау, тылы полка в деревне, левее в 5 км, батальон капитана Юдакова расположился в д. Вольтаскирх (вернее в развалинах её) и только часовня, изглоданная снарядами и осыпанная, как оспой, пулями, с оставшейся черепицей возвышалась над развалинами.

1 апреля – 8 мая 1945 года полк держит оборону, не давая немцам соединится с бреслаузской группировкой.

22 апреля прекратился непрерывный грохот штурма Бреслау, он низложен, освободив многие части, которые дрались на подступах к нему. Целые кварталы города превращены в груду разбитого кирпича и дымящихся развалин, погрёбших под собой тысячи солдат и гражданского населения.

8 мая в 3 часа ночи едем с командиром полка майором Барановым Иваном Ивановичем на мотоцикле в деревню Вольтскирх к командиру 1-го батальона капитану Юдакову. Небо уже сереет, близится рассвет. Тишину ночи нарушает то треск автомата, то взрыв гранаты, эхо раскатывается в горах и замирает. Через три-четыре минуты немцы пускают ракеты, освещая передний край, фрицы боятся вылазок наших разведчиков. Проезжаем деревню Штейн, где расположен комендантский взвод полка и разведка. Проезжаем завал, едем без света, ориентируюсь по белеющему асфальту, вот силуэт подбитого танка Т-34, загородившего дорогу, снижаю скорость и мотоцикл, накренясь на левый бок, объезжает танк. Вот поворот в д. Вольтскирх, вдруг землю потряс взрыв на стороне немцев, майор взглянул на меня, ка бы спрашивая, что это значит? Эти подозрительные взрывы сильно обеспокоили командира. Они были разгаданы только в 5 часов утра 8 мая. Вот и Вольтскирх. Останавливаюсь у домика с отвалившимся углом, разбитой черепицей, покрытый выбоинами от пуль. Глушу мотор, заходим к комбату, в комнате все встают, приветствуя командира. Здесь были: капитан Юдаков, командир одной из рот, связной комбата. В комнате, тускло освещенной свечой, стоял полумрак и облако табачного дыма, на столе стоял недоеденный ужин. Майор расспросил о пополнении батальона, о бдительности, о мерах батальона в случае артподготовки немцев. Затем разговор зашёл о таинственных взрывах. Капитан высказал мнение, что фрицы, наверно, взрывают грунт для сооружения дотов. Майор засомневался:– «А если они взрывают мосты и собираются уходить?». Было решено немедленно выслать батальонную разведку в траншеи немцев. Связной привёл двух сапёров молодых и подвижных с 1926 года, затем подошли четверо разведчиков. Капитан Юдаков поставил им задачу, вся команда ушла в темноту ночи.

8 мая 1945 года, 4 часа ночи, командир полка, майор Баранов И. И., сидевший у телефона подал знак, чтобы все замолчали и начал разговор со старшим разведки:– «Как, вы в траншеях? Немцы ушли?». По этому разговору мы, находящиеся рядом с комполка, поняли, что наступило время затишья, Победа где-то совсем рядом. На следующий день о ней объявили. Нашему ликованию не было конца!»

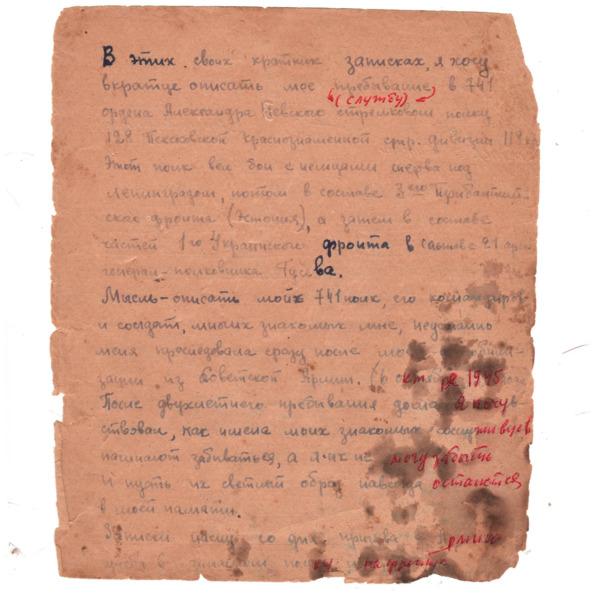

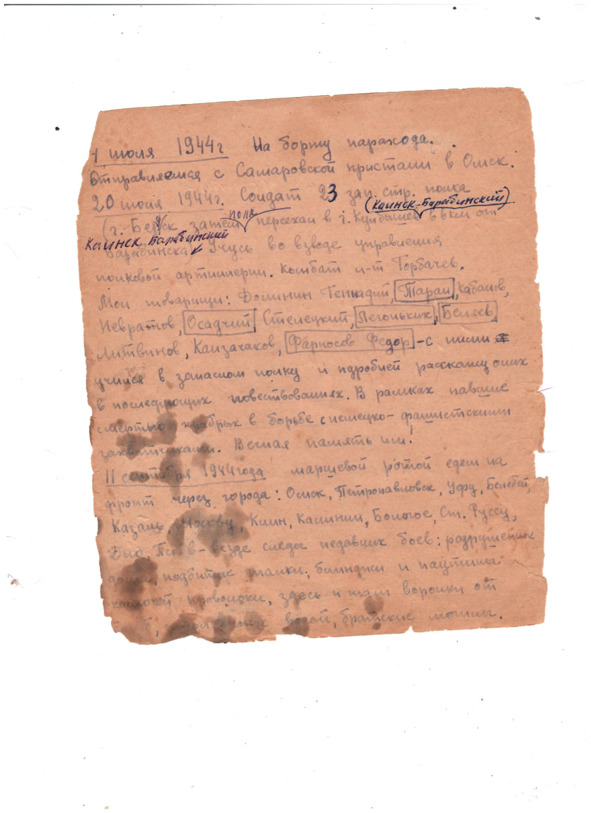

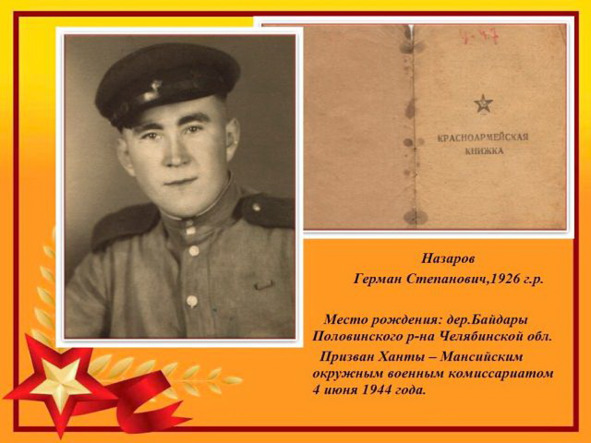

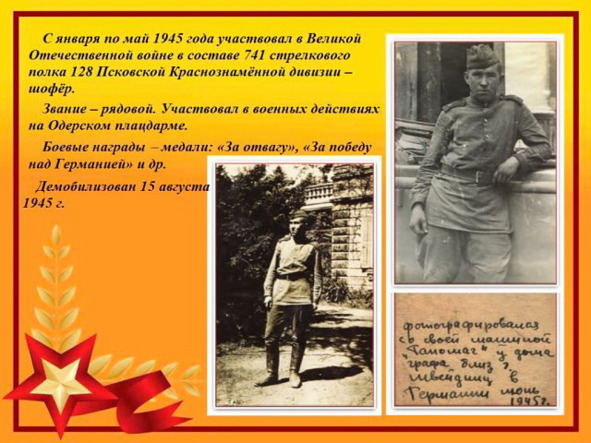

Так мой старший брат, Назаров Герман Степанович, 1926 года рождения, девятнадцатилетним, возмужавшим и закалённым в горниле Великой Отечественной Войны, пареньком встретил Победу в Праге, в составе своего 741-го, ордена Александра Невского стрелкового полка, 128-й Псковской Краснознамённой стрелковой дивизии, 118 корпуса.

Запись воспоминаний моего брата на этом обрывается. Началась его учеба в техникуме, потом обзавёлся семьёй, родились дети, и стало не до воспоминаний. Мне помнятся его рассказы о войне, когда вся семья собиралась за столом в день праздника Победы 9-го Мая, но я был слишком мал, чтобы вести такие записи. Герман награждён медалью «За отвагу», Орденом Отечественной Войны II степени, а также всеми юбилейными медалями к дню Победы.

По согласованию с авторами акции «Мы нашей памяти верны» вышел сборник «Дорогами Победы»:

Альманах вышел в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы. В него вошли воспоминания Германа «Глазами солдата».

Приложение копий фронтовых рисунков и фотографий Германа

Герман за рулем машины сопровождает командира полка И. И. Баранова, весна 1945 года, вблизи города Бреслау.

В минуты затишья командир полка за шахматами с нашим братом, Германом. Весна 1945 года, вблизи города Бреслау.

Весна 1945 года, после боя в Праге.

Весна на Урале, апрель 1967 год.

Чем живёт душа моя

Эссе

И. С. Тургенев Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык, нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

С приходом зимней поры, когда все побочные дела мирской суеты отходят от нас, хорошо думается и вспоминается о давно ушедшем времени детства, отрочества, юности. В нашей уральской стороне зима устанавливается во второй декаде ноября месяца. Бывает и так, что вначале приходят заморозки, образуется земельный наст, вскоре выпадает первый снег, наступает зима без осенней распутицы. Благодатная пора зимы в наших краях проходит при большом количестве солнечных и морозных дней. Частенько просыпаешься утром, а в разрисованные морозом окна заглядывают первые лучи восходящего солнца. Окна как-бы подсвечиваются снаружи дома. Замысловатые росписи на стёклах окон придают нашим комнатам особую нарядность, красивое убранство, подаренное нам самой природой. Во всём доме царит тепло и уют от проказ матушки-зимы. Хочется скорее привести себя в порядок после сна, выйти на улицу, подышать воздухом морозного утра, посмотреть на сверкающий снежок в лучах восходящего дневного светила! Хорошо зимой в деревне! Чистый снежный покров шалью укрыл всё живущее под ним земное пространство и, только чернеющие кроны деревьев одиноко торчат над белизной покрывала. Почти ежедневная расчистка двора от выпавшего ночью снега взбадривает тебя от вялости физического бездействия, приводит весь организм в желанное рабочее состояние. После утреннего чаепитья у русской печки, тепла исходящего от неё, хочется взять интересную книжечку и примоститься на сундучке у её тёплой стенки. Наступают часы блаженства зимнего дня, когда можно читать до бесконечности, до засыпания у тёплой печи, зная, что сегодня тебя никто не потревожит!

Из ранних книг детства запомнилась красиво оформленная и легко читаемая книжечка «Бежин луг», автор Иван Сергеевич Тургенев. Тульский дворянин, Иван Сергеевич, заядлый охотник и путешественник по своим лесным угодьям, оказался проницательным и прозорливым литературным художником, чутким ко всему, умеющий подмечать и описывать самые незначительные, мелкие детали пейзажей русской природы. Тургенев в совершенстве овладел мастерством описания. Все его картины живы, ясно предоставлены, наполнены звуками. Тургеневский пейзаж психологичен, связан с переживаниями и обликом персонажей рассказа, с их бытом. Пейзаж в рассказе «Бежин луг» играет важную роль. Можно сказать, что весь рассказ пронизан художественными зарисовками, которые определяют состояние героя, подчеркивают его настроение, чувства, определяют внутреннее напряжение. «Бежин луг» начинается с пейзажных зарисовок. Автор описывает прекрасный июльский день, когда «все краски смягчены, светлы, но не ярки», когда чувствуется «трогательная кротость» природы, воздух сух и чист. Предстают перед глазами эти картины и чувствуются запахи полыни, сжатой ржи, гречихи, о которых упоминает автор. Проходящий день чудесен! Герой доволен охотой за тетеревами. Однако чувство спокойствия и гармонии длилось недолго. Наступил вечер, начало смеркаться. Охотник сбился с пути, заблудился, им овладело внутреннее беспокойство. С помощью описания природы автору удается показать его смятение. Героя повествования сразу охватила неприятная, неподвижная сырость, отчего сделалось жутко. Уже «носились» летучие мыши, и запоздалые птицы торопились в свои гнезда. По мере того как охотник понимал, что заблудился серьезно и по темноте сегодня из леса уже не выберется, «ночь приближалась и росла, как грозовая туча», отовсюду «лилась темнота». И вот когда надежда добраться до дома окончательно оставила героя, он вышел на Бежин луг, где деревенские ребята сидели у костра. Они пасли табун лошадей. В простой, привычной для них обстановке дети рассказывали друг другу разные истории. Охотник присоединился к ним. Постепенно чувство тревоги ушло и сменилось новыми чувствами: спокойствием, умиротворением. Он стал любоваться небом, рекой, потрескивающим племенем костра, наслаждаться особенным, томительным и свежим «запахом русской летней ночи». С любопытством рассказчик слушал истории ребят. В самые напряженные моменты рассказов природа, будто прислушиваясь к ним, посылала небольшие сюрпризы. Всякий раз в самый страшный момент, что-то происходило. После рассказа Кости о встрече плотника Гаврилы с русалкой ребята слышат «протяжный, звенящий, почти стонущий звук о помощи», который неожиданно возник из тишины и медленно разносился в воздухе. История, рассказанная Илюшей о том, как псарь Ермил повстречал нечистую силу в образе барашка, пугает детей еще больше потому, что вдруг неожиданно собаки поднялись и с судорожным лаем бросились прочь от огня и исчезли во мраке. Рассказ о покойниках и предвидении смерти вводит ребят в задумчивость. Появившийся белый голубок, откуда ни возьмись подлетевший к костру, покружившийся на одном месте и растворившийся в ночной мгле, наводит их на мысль о том, не праведная ли это душа, летящая на небо. «Странный, резкий, болезненный крик цапли», раздавшийся в тишине, служит переходом к разговору о загадочных и страшных звуках: так может душа «жалобиться» или кричать леший. Все эти картины передают тревогу, страх, напряжение ребят, подчеркивают их настроение. «Божьи звездочки», внимание к которым привлекает маленький Ваня, помогает всем детям увидеть красоту ночного неба.

Похожую историю ночного выпаса лошадей я пережил с мальчишками нашей улицы, далёкого села Зауралья. По соседству с домом главного лесничего Смердина, находилась конюшня местного лесничества на нашей улице. Конюх дядя Лука, однажды попросил нас помочь ему в ночном выпасе. С разрешения родителей мы отправились в сумеречный вечер за околицу села, сидя на лошадках. Нас набралось восемь верховых всадников вместе с дядей Лукой. Лошадки двигались шагом. Путь проходил по берегу пруда. Мы сделали остановку, чтобы досыта напоить лошадей перед долгой ночью их выпаса. Освобождённые от уздечек, лошадки с жадностью принялись всасывать воду, периодически фыркая от удовольствия питья чистой прохладной водички. Такая картинка достойна кисти художника. Красота строения тела лошадок, их природная способность служить человеку в его трудах, всегда вызывает внутренний тихий восторг, при общении с этим животным! После остановки на водопой продолжаем путь лесной дорогой к просеке, поросшей ароматной травой. Распускаем лошадей на вольную – одеваем нескольким лошадкам колокольчики на шею и отводим к полосе травы кормиться. А мы, оставшиеся свободные от дежурства по выпасу, готовим лежанки и костёр для обогрева в прохладную ночь. Дежурный пастух наблюдает за перемещением лошадей во время их кормёжки и следует за ними, чтобы не потерялись в лесной глуши. Свободные от вахты пастухи располагаются у костра, в ожидании своей очереди пасти. Так мы провели незабываемую ночь в тишине и звуках леса, живущего своей загадочной природой, полной таинства и красоты. Такие воспоминания детства согревают нас на протяжении всей нашей взрослой жизни. Я хорошо помню лица и имена моих друзей детства. Мы часто называли друг друга по кличкам, придуманными нами в балагурных разговорах.

Позднее я узнаю о существовании других рассказов автора о природе и жизни крепостных людей той далёкой поры. В школьной библиотеке нахожу сборник Тургенева «Записки охотника» и, с жадностью его прочитываю. Для меня открылся писатель, научивший понимать красоту русской природы, заставивший задуматься о жизни простого народа России девятнадцатого века, писатель ввёл меня в тонкость русского языка во всём его многообразии, выразительности и простоте передачи сложных переживаний человеческих чувств. По мере взросления мне как бы открылась энциклопедия русского литературного языка. Литературное мастерство Тургенева помогло мне лучше почувствовать красоту родной природы, обратить внимание на то, что происходит в ней во времени – ежеминутно, ежечасно, когда вживую общаешься с ней в лесу, на заливных лугах во время охоты или сидя у ночного рыбацкого костра.

Знакомство с красотой Русской природы продолжилось у меня с особым чувством восторга весной, начиная с четвёртого класса. А развилось оно в полной мере до восхищения от её многоликости, когда в нашем доме появилась книга Михаила Михайловича Пришвина «Дорога к другу», издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», Москва 1957 год. Её привезла к нам в дом из Тюмени Антонина Петровна Емельянова, как подарок брату Серёже, в день его совершеннолетия в 1961 году. Мне шёл тогда десятый годок. Антонина Петровна давняя знакомая наших родителей, в бытность жизни нашей семьи в Тюмени до 1953 года. Она работала заведующей городской библиотекой по улице Старой Ямской. Тётя Тоня до тонкости понимала детскую душу и, конечно, знала какую книгу Сергею подарить в такой памятный день для него.

К тому времени чтение становилось моим главным занятием в каждую свободную минуту. Эта книга и сейчас живёт со мной, на моей «Золотой книжной полке». В ней собраны на протяжении моей уходящей жизни книги, дорогие и близкие моему сердцу, к которым тянется душа в поисках светлого, доброго, что дарит нам мир, окружающий нас. Эта книга стала настольной для всех нас детей. И наша мама очень любила её почитать в часы отдыха от домашних дел. Особенно нам нравилось читать «Календарь природы». Автор в мельчайших подробностях передаёт приметы смены времён года, а описание весны, подмеченное Пришвиным, это вообще вершина его писательского мастерства. Услышать, а не увидеть первые ручьи, редко кому удаётся. Писатель передаёт таинство первого ручья в зарисовке «Первые ручьи»:

«Я услыхал легкий, с голубиным звуком взлет птицы и бросился к собаке проверить, – правда ли, что это прилетели вальдшнепы. Но собачка Кента спокойно бегала. Я вернулся назад любоваться разливом и опять услышал на ходу тот же самый голубиный звук. И еще и еще. Наконец я догадался перестать двигаться, когда слышался этот звук. И мало-помалу звук стал непрерывным, и я понял, что где-то под снегом так поет самый маленький ручеек. Мне так это понравилось, что я пошел, прислушиваясь к другим ручьям, с удивлением отличая по голосу их разные существа».

С ватагой ребятишек мы любили пешие прогулки в лес с середины марта, когда на Урале солнышко начинает пригревать, снег оседает. В морозную ночь образуется наст из плотного влажного снега и, по нему можно ходить, не проваливаясь в его глубину. В эту пору года снег выкристаллизуется, становится пористым как манный пирог, поверхность его начинает приобретать слабый оттенок синевы. С восходом солнца снежные поля блестят, переливаются отражёнными лучами, начинаешь щуриться от видимой яркой картины весны! В такие прогулки мы брали с собой пёсика по кличке Дик – собачка, живущая в нашем дворе, прирученная старшим братом. Пёсик с незапамятных времён жил в конуре у крыльца дома Германа и, считался общим жильцом нашего двора. Каждое утро, в любое время года, начиналось со встречи с ласковым пёсиком. Он подбегал к нам, вытягивал мордочку и жался к телу. Мы обнимали его за шейку, поглаживали возле ушек. Он начинал скулить и ещё больше прижимался к нам. Его тепло приятно передавалось нам. После взаимного обмена утренними ласками, выносили ему миску тёплой еды. Заканчивая трапезу, он подходил к ноге, садился на задние лапки, мордочкой потирался о нас. В нём жила живая душа как в ребёнке трёх-четырёх лет. Собачка прожила с нами, детьми, до нашего подросткового возраста. Старший брат Герман ходил с ним на охоту – на боровую и водоплавующую дичь.

Собачка хоть и не породистая, но имела обострённый нюх, быстро находила тетеревов, глухарей, рябчиков, уток на воде. В зимнее время Герман ходил с ним охотиться на зайцев. Дичок быстро находил заячьи тропы и загонял зайцев навстречу идущему охотнику. Годами отлаженное совместное существование человека и умной собачки однажды неожиданно для всех нас беспричинно и загадочно оборвалось. Стояла снежная, довольно тёплая зима для здешних широт крайнего юго-востока Зауралья. Герман как всегда, любил в такую пору выбраться на охоту за зайцами с умным наводчиком Диком. В январе месяце 1965 года они отправились по дороге на торфяной участок, что находился в шести километрах на север от нашего посёлка. Углубились в смешанный лес, заросший мелким кустарником, собачка умчалась впереди охотника искать заячьи тропы. Через некоторое время Герман услышал далёкий лай собачки. Поспешил в сторону зазывного лая. Пока искал друга, звуки лая прекратились. Брат долго бродил по лесу искал любимую собачку. Начало смеркаться, приближалась ночь. Охотник поспешил домой без нашего друга-любимца. Во все последующие дни Герман со своими друзьями-охотниками искали собачку на большом пространстве от места пропажи, но так и не нашли нашего дружка. Брат ездил на торфяной участок, встречался с местными жителями, рассказал о своей пропаже, пояснил приметы собачки, что она не злобная, легко идёт на контакт с человеком, бояться её не надо, иначе сами спугнёте её. В случае появления такого пёсика, сообщить немедленно ему. Но, увы – прошли месяцы, год и годы, а такой собачки вся округа нашего посёлка не встречала. Через много лет, бывалые охотники выразили Герману такую мысль – Дик, вероятнее всего, провалился в медвежью нору и погиб, разодранный медведем. Тот лес, где охотился Герман, изобилует грибами, люди часто его посещают в осеннюю пору и, никаких наружных останков собачки не находили. Значит, он действительно лежит где-то в норе, заваленный землёй и ветками, после ухода медведя на другую зимнюю лёжку, раз его здесь потревожили. Другого просто не дано. У нас остались многочисленные фотографии, где мы запечатлены при общении с нашим дружком Диком. То время остановилось в нас светлым чувством воспоминания детства. Я часто с грустью смотрю фильм, снятый по рассказу писателя Гавриила Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо». Перечитываю захватывающий душу рассказ и, с болью в сердце вспоминаю нашего любимого пёсика, по кличке Дик. Сам рассказ очень точно передаёт повадки умной собачки, истинного Друга человека. История о судьбе собачки правдиво передана автором рассказа, она жизненна и необходима людям всех возрастов. Наши дети выросли с любовью к Биму, природе рассказанной и показанной в фильме. Уже не одно поколение выросло на этом классическом литературном произведении. Автор обессмертил себя своим творением, создав живой памятник Другу человека – собачке, с красивой кличкой по имени Бим.

Вид на Успенскую фабрику и Храм Пресвятой Богородицы. Заводоуспенка, весна 1965 года.

© Copyright: , 2020 Игорь Сибиряк

Свидетельство о публикации №220012801186

Дальняя сторонка, сторона моя…

Рассказ

Вот и промчались мои годочки за шестьдесят пять лет. Давно мечтал на старости лет, перед исходом, посетить исконную малую Родину, где не был с 1969 года. По весне, фирменный поезд Беларуси, Брест-Иркутск, увозил меня со станции Орша на Восток. Тугулым, наш районный центр, Свердловской области, крайнего юго-востока нашей большой области среднего Урала. Район граничит с Тюменской и Курганской областями.

Детство, отрочество, юность провёл в посёлке Заводоуспенское, расположенное в 45 километрах от железнодорожной станции Тугулыма, в сторону юго-востока. По географической науке местность эта именуется как Зауралье, восточный склон уральских гор, окраина Западно-Сибирской низменности.