Полная версия:

Студенческие отряды в СССР. Что это было и можно ли повторить

Не следует путать ССХО с осенними уборочными студенческими формированиями, о которых было упомянуто выше.

Студенческие отряды проводников – СОП.

Предназначались для замены студентами проводников вагонов в поездах дальнего следования в период летних отпусков и увеличения пассажиропотока в летние месяцы. В некоторых случаях такие отряды работали круглогодично. Определённого места дислокации не имели. Формировались исключительно из числа студентов вузов. Иногда по согласованию с МПС организовывались «студенческие поезда», бригады проводников которых были полностью укомплектованы студентами.

Студенческие педагогические отряды – СПО.

Предназначались для работы вожатыми в летних детских (пионерских) лагерях и, как следствие, в основном были выездными. Размещались в детских лагерях. Формировались, как правило, на базе педагогических учебных заведений. Численность одного педагогического отряда равнялась потребности пионерского лагеря в вожатых (обычно 10—30 человек). Работа в СПО, как правило, засчитывалась в качестве педагогической практики студентов и учащихся.

Студенческие медицинские отряды – СМО.

Предназначались для замещения младшего медицинского персонала лечебных учреждений в период летних отпусков. Формировались из числа студентов медицинских учебных заведений. Преимущественно являлись городскими отрядами. В некоторых случаях бывали круглогодичными. Работа в СМО во многих случаях засчитывалась в качестве практики студентов-медиков.

Студенческие торговые отряды – СТО (или СОТ — студенческие отряды торговли).

Предназначались для замещения в период летних отпусков (очень редко – круглогодично) работников торговли и общественного питания. Участники таких отрядов работали продавцами, официантами, судомойками и т. п. Такие отряды были исключительно городскими, обособленного места проживания не имели. Они меньше всего напоминали «классические» студенческие отряды, поскольку их участники крайне редко встречались между собой, работая, каждый, на своём обособленном рабочем месте (торговой точке), а иногда даже не были знакомы между собой, образуя «отряд» лишь формально. Формировались принудительно.

Студенческие производственные студенческие отряды – СПрО.

Предназначались для замещения рабочих промышленных предприятий в период летних отпусков. Формировались из числа студентов вузов и учащихся ССУЗов. Работа в таких отрядах часто засчитывалась в качестве производственной практики.

Внутривузовские студенческие отряды – ВНУТРИВУЗ.

Предназначались для удовлетворения потребностей своего учебного заведения в рабочей силе, главным образом: при осуществлении летнего косметического ремонта, либо строительства хозяйственным способом собственных объектов учебного заведения. В основном были городскими, однако часто именно силами таких отрядов строились вузовские базы отдыха за пределами городов и даже в курортных зонах Крыма и Кавказа. Иногда имели лагерь. В некоторых случаях были круглогодичными.

***

Этот перечень не исчерпывает все возможные виды студенческих отрядов по профилю деятельности. Например, встречались студенческие отряды реставраторов, путинные отряды и многие другие. Но такие отряды были единичными.

Наличие лагеря и отрядного пищеблока

Студенческие отряды существенно различались в зависимости от того, имелся ли у отряда отдельный лагерь для совместного проживания, или участники отрядов жили порознь. Выездные студенческие отряды, как правило, имели единый лагерь.

Отряды, имевшие лагерь различались также наличием или отсутствием собственного пищеблока – отрядной столовой. Отряды, не имевшие единого лагеря, не могли иметь и отрядного пищеблока. Но и те отряды, которые имели единый лагерь, во многих случаях питались в стационарных столовых предприятий общественного питания.

Другие особые виды студенческих отрядов

В СССР существовали и некоторые другие, особые виды студенческих отрядов.

«Интернациональные отряды», или «Интеротряды» – отряды, в основном строительного и сельскохозяйственного направлений, в составе которых работали граждане зарубежных стран, обучавшиеся в учебных заведениях СССР. Правовое положение таких отрядов было ещё более неопределенным, поскольку иностранные студенты не имели права на работу в СССР.

«Обменные отряды» – отряды, сформированные за пределами СССР из числа студентов учебных заведений других стран и прибывшие на работу в СССР, а также отряды, сформированные в СССР и выезжавшие на работу за пределы СССР по договорам обмена. Такие договоры заключались с молодёжными организациями стран так называемого «социалистического лагеря». Иногда их ошибочно называли «интеротрядами». Обменные отряды выполняли небольшие объёмы работ, и их формирование скорее имело идеологические цели. А для студентов они являлись, скорее, специфической формой туризма. В таких отрядах заработная плата выплачивалась в валюте страны пребывания, что было весьма привлекательно для советских студентов: на заработанные за рубежом деньги приобретались товары, которые, затем, можно было выгодно продать в СССР. Или просто покупались товары, которые в СССР были «дефицитными».

В качестве особых видов студенческих отрядов можно ещё упомянуть следующее:

– путинные отряды — студенческие объединения, участвовавшие в рыболовецком промысле;

– реставрационные отряды — занимавшиеся реставрацией памятников истории и архитектуры;

– археологические отряды — участвовали в археологических раскопках.

Такие отряды создавались редко и, как правило, профильными учебными заведениями. Некоторые из них работали безвозмездно.

***

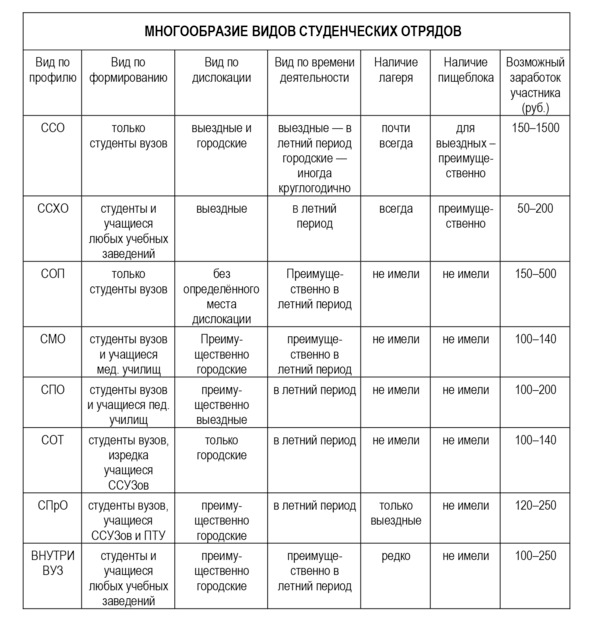

Сравнение основных видов студенческих отрядов отражено в таблице37:

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

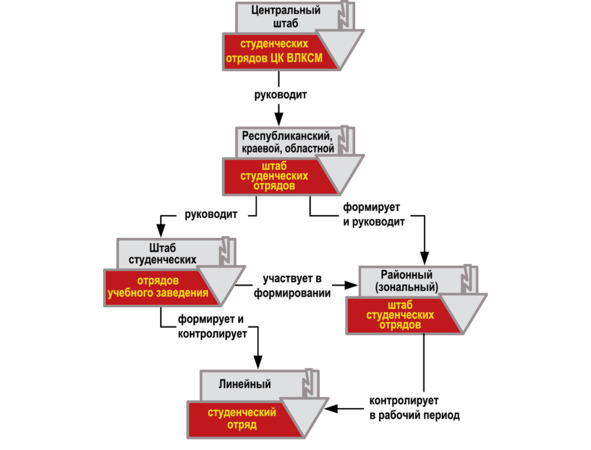

Совокупность всех студенческих отрядов СССР и органов их управления именовалась «Всесоюзный студенческий отряд» (ВСО). Органами управления ВСО являлись штабы студенческих отрядов, начиная с Центрального штаба студенческих отрядов (ЦШ СО) ЦК ВЛКСМ и заканчивая штабом линейного студенческого отряда.

Структура управления ВСО строилась на основе структуры ВЛКСМ. Однако имелось немало отличий:

– в ВСО соблюдался принцип единоначалия в отличие от принципа коллегиальности в ВЛКСМ. Командир студенческого отряда любого уровня имел право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми участниками соответствующего отряда;

– органы управления ВСО находились в двойном подчинении: по вертикали – каждый нижестоящий штаб подчинялся вышестоящему, и по горизонтали – каждый штаб подчинялся соответствующему комитету ВЛКСМ;

– структура управления ВСО предполагала двойное управление выездными студенческими отрядами: в период формирования – штабами по месту формирования, а в рабочий период – штабами по месту фактической дислокации (месту работы);

– штабы студенческих отрядов создавались не в каждом регионе, а лишь там, где формировались и (или) принимались студенческие отряды. При этом в целях ликвидации излишних звеньев управления штабы студенческих отрядов не создавались при райкомах комсомола. Даже в Москве, где на территории некоторых районов формировались студенческие отряды общей численностью в несколько тысяч человек (больше, чем общая численность студенческих отрядов, формировавшихся в отдельных республиках, краях и областях), райкомы комсомола не имели соответствующих штабов, а работа штабов студенческих отрядов учебных заведений непосредственно организовывалась и направлялась Московским городским штабом.

При горкомах комсомола штабы студенческих отрядов создавались не везде, а лишь там и тогда, когда в городе формировались студенческие отряды значительной численности.

Иногда члены таких штабов работали на общественных началах, или зачислялись в штат лишь в весенне-летний период. Как правило, такие городские штабы не занимались организацией приёма студенческих отрядов из других территорий. В иных случаях штабы студенческих отрядов учебных заведений небольших городов напрямую подчинялись соответствующему республиканскому, областному, краевому штабу студенческих отрядов.

В ВЛКСМ, как и в КПСС, не существовало Центрального комитета ЛКСМ РСФСР. Крайкомы, обкомы ВЛКСМ в составе РСФСР подчинялись напрямую ЦК ВЛКСМ, в то время как в других союзных республиках они подчинялись ЦК ЛКСМ этих республик. Аналогично строилась и структура штабов студенческих отрядов: областные, краевые штабы студенческих отрядов на территории РСФСР подчинялись непосредственно Центральному штабу студенческих отрядов, а областные штабы на территории других союзных республик, – республиканским штабам студенческих отрядов союзных республик.

По сложившейся в ВЛКСМ (по аналогии с КПСС) традиции Московский горком комсомола подчинялся непосредственно ЦК ВЛКСМ. Также и Московский городской штаб студенческих отрядов подчинялся непосредственно ЦШ СО ЦК ВЛКСМ. При этом отдельно существовал и Московский областной штаб студенческих отрядов Московского обкома ВЛКСМ.

Общее представление о структуре управления студенческими отрядами в СССР можно получить из следующей схемы:

Структура управления

Всесоюзным студенческим отрядом

Линейный студенческий отряд

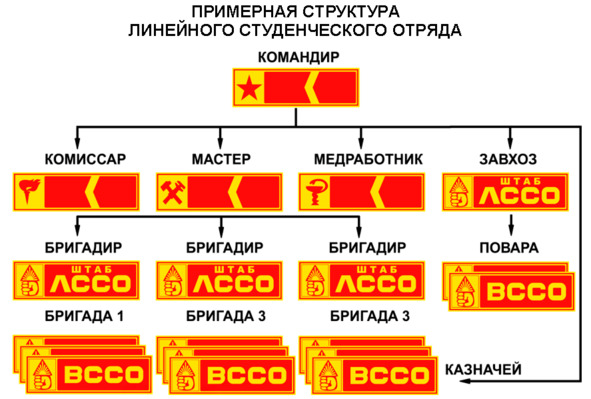

Линейный студенческий отряд (ЛСО) – организационно обособленная единица в структуре Всесоюзного студенческого отряда, осуществлявшая производственную и иную деятельность в одной хозяйственной организации, с которой она была связана договором.

Линейный студенческий отряд формировался из числа студентов (учащихся) одного учебного заведения (обычно – одного факультета учебного заведения). Формирование отряда осуществлялось в период с февраля по май календарного года. Окончательный списочный состав линейного отряда утверждался комитетом ВЛКСМ учебного заведения по согласованию с администрацией.

Руководство жизнью и деятельностью студенческого отряда осуществлял штаб отряда, состав которого утверждался комитетом ВЛКСМ учебного заведения по согласованию с администрацией и партийной организацией. В состав штаба ЛСО входили: командир, комиссар, мастер (заместитель командира по производству), медицинский работник («врач» отряда), иногда ещё инспектор по охране труда.

Отряд обычно состоял из нескольких производственных бригад. Бригадиры назначались командиром отряда. В крупных отрядах в их составе мог быть завхоз – лицо, отвечающее за обеспечение жизнедеятельности лагеря отряда и снабжение отрядного пищеблока. При наличии отрядного пищеблока в отряд включались также повара.

Персональный состав линейного отряда формально определялся вузовскими и факультетскими штабами студенческих отрядов. Но обычно командир отряда самостоятельно комплектовал отряд, подбирал членов штаба отряда, и т. п. Так формировались, по крайней мере, те отряды, в которые студенты стремились попасть добровольно.

При этом командир обладал правом единоначалия и нёс личную ответственность за деятельность отряда.

На период работы участники студенческого отряда, включая штаб отряда и обслуживающий персонал, зачислялись в штат принимающей организации. При этом командир и другие освобождённые работники линейного отряда зачислялись на те должности, которые они имели в отряде.

Управление производственной деятельностью студенческого отряда осуществлялось принимающей организацией только через штаб отряда. Например, руководитель принимающей организации и другие должностные лица формально не могли, минуя командира или мастера, отряда перебросить бригаду студенческого отряда с одного объекта на другой или поручить отдельному участнику отряда определённую работу. Иначе говоря, на время работы студенческий отряд становился самостоятельной производственной единицей.

Линейный студенческий отряд в период формирования и подготовки подчинялся штабу студенческих отрядов учебного заведения, а в рабочий период – штабу районного (зонального) студенческого отряда, действовавшему на территории его дислокации.

Штаб линейного студенческого отряда по итогам работы отчитывался перед комитетом ВЛКСМ учебного заведения.

Списочная численность линейного студенческого отряда в зависимости от профиля деятельности, традиций учебного заведения и других условий могла колебаться от 20 человек (в ССО) до 300 и более человек (в ССХО). Всего в СССР в отдельные годы действовало до 23 тысяч линейных студенческих отрядов.

Более подробно жизнедеятельность линейного студенческого отряда рассматривается в разделе Практика студенческих отрядов.

Штаб студенческих отрядов учебного заведения

Работой по формированию и подготовке студенческих отрядов в учебном заведении руководил штаб студенческих отрядов учебного заведения (вузовский штаб). Состав такого штаба утверждался комитетом ВЛКСМ учебного заведения по согласованию с администрацией и партийной организацией. Руководитель штаба одновременно являлся, как правило, заместителем секретаря комитета ВЛКСМ по трудовому воспитанию. В большинстве учебных заведений партийный комитет (бюро) из своего состава также назначал лицо, ответственное за подготовку студенческих отрядов со стороны партийной организации.

Работники штаба студенческих отрядов учебного заведения по традиции также именовались «командир», «комиссар» и т. п., хотя формально таковыми не являлись, поскольку студенческого отряда учебного заведения, как единой организационной единицы, не существовало. Тем не менее обычно говорили, что в состав штаба студенческих отрядов учебного заведения, помимо командира, входит комиссар, главный инженер и главный врач, а иногда – и другие лица, например контролёр (контролёры).

В крупных учебных заведениях штабы студенческих отрядов создавались на каждом факультете. Их работа лишь координировалась вузовским штабом, поскольку формально они были органами бюро ВЛКСМ факультетов. Но, даже если такой штаб не создавался, на каждом факультете имелось лицо, отвечавшее за формирование студенческих отрядов, – как правило, заместитель секретаря бюро ВЛКСМ факультета по трудовому воспитанию.

Комиссар вузовского (факультетского) штаба студенческих отрядов отвечал за подбор комиссаров линейных студенческих отрядов и их подготовку к организации общественно-политических мероприятий и отдыха в формируемых отрядах.

Главный инженер организовывал и контролировал обучение участников студенческих отрядов правилам техники безопасности и профессиональным навыкам.

Главный врач организовывал и контролировал медицинскую подготовку отрядов: проведение медосмотров, прививок, приобретение медикаментов, а также занимался подбором медицинских работников для линейных отрядов.

Контролёр организовывал обучение руководителей, казначеев, завхозов отрядов правилам финансово-хозяйственной дисциплины, а впоследствии проверял соответствующую отчётность студенческих отрядов.

Члены штаба студенческих отрядов учебного заведения, как правило, работали на общественных началах. В состав таких штабов входили студенты старших курсов, аспиранты и молодые сотрудники учебных заведений.

Если учебное заведение формировало районный (зональный) штаб студенческих отрядов, деятельность такого штаба в подготовительный период также контролировалась штабом студенческих отрядов учебного заведения.

Для вузовских штабов не существовало знаков различия, хотя иногда в этих целях использовались знаки различия районных штабов. Строго говоря, члены вузовских, факультетских штабов вообще не считались участниками студенческих отрядов. На практике же работники этих штабов в летний период иногда одновременно являлись и работниками районных (зональных) штабов.

Разница между вузовскими штабами и районными (зональными) штабами заключалась в том, что вузовские штабы работали круглый год и занимались формированием отрядов, а районные штабы – лишь руководили уже сформированными отрядами в подготовительный и рабочий периоды.

Фактически штабы студенческих отрядов учебных заведений, будучи подразделениями комитетов ВЛКСМ, занимались не только формированием и подготовкой студенческих отрядов, но также организацией субботников, иных трудовых мероприятий, участвовали в организации осенних сельскохозяйственных отрядов. По этой причине в более поздние годы такие штабы стали именоваться «штабами трудовых дел».

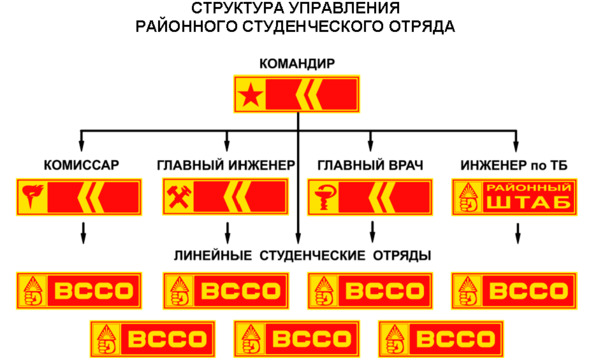

Районный (зональный) штаб студенческих отрядов

Студенческие отряды, работавшие на территории одного или нескольких административных районов (зоны) условно назывались «районный (зональный) студенческий отряд».

Фактически районный (зональный) студенческий отряд не был объединением линейных студенческих отрядов; каждый линейный студенческий отряд был организационно обособленным. Однако все такие линейные студенческие отряды контролировались одним районным (зональным) штаб студенческих отрядов38.

В состав районного штаба студенческих отрядов входили, как минимум, командир и комиссар районного студенческого отряда. Чем больше линейных студенческих отрядов подчинялись такому штабу, – тем больше был его состав. В составе районного штаба студенческих отрядов могли быть также главный инженер районного студенческого отряда, главный врач районного студенческого отряда, инженер по технике безопасности и другие лица.

Помимо функций контроля, районные (зональные) штабы оказывали линейным отрядам помощь в решении спорных вопросов с принимающими организациями, с местными органами власти и управления. В 1970—1980-х годах число районных (зональных) штабов в СССР колебалось от 500 до 1000.

Районные штабы студенческих отрядов не формировались местными райкомами комсомола и не подчинялись им, хотя и сотрудничали с ними. Но в большей степени такие штабы взаимодействовали с местными партийными, административными и хозяйственными органами.

Формирование районных штабов студенческих отрядов, как правило, осуществлялось по «вузовскому» принципу: учебное заведение, направлявшее в определённый административный район (зону) значительное число студенческих отрядов, формировало и соответствующий районный штаб. Такой принцип был оправдан тем, что районный штаб имел возможность контролировать не только работу отрядов в летний период, но также и их подготовку в учебном заведении.

В тех случаях, когда на территории одного административного района, помимо многих отрядов одного учебного заведения, действовали отдельные студенческие отряды других учебных заведений, последние придавались в подчинение районному штабу, сформированному учебным заведением, отряды которого на этой территории составляли большинство.

В других случаях, когда на территории одного административного района число линейных студенческих отрядов каждого из учебных заведений было незначительным, – районный штаб формировался из числа представителей разных учебных заведений пропорционально числу студенческих отрядов или их суммарной численности.

Члены районного штаба на время их работы включались в штат соответствующего обкома, крайкома ВЛКСМ. Им выплачивалась заработная плата за счёт средств, распределявшихся ЦК ВЛКСМ из бюджета Всесоюзного студенческого отряда. В подготовительный период такие лица получали заработную плату в размере половины соответствующей ставки, а в рабочий период – в размере полной ставки. Размер ставки составлял от 120 до 140 рублей. Число штатных единиц сотрудников районных штабов студенческих отрядов устанавливалось ЦК ВЛКСМ.

На практике в составе районных штабов студенческих отрядов работало много больше сотрудников, чем число штатных единиц, определённых ЦК ВЛКСМ. Дело в том, что сами учебные заведения стремились направлять свои отряды в определённые районы, не распыляя их. Так их было удобнее контролировать. И в этом случае каждое учебное заведение стремилось сформировать на такой территории полноценный районный штаб, включающий, как минимум, командира, комиссара, главного инженера и главного врача.

Но число штатных единиц, выделенных соответствующим обкомом, крайкомом ВЛКСМ по нормативам ЦК ВЛКСМ, не всегда позволяло сформировать такой полноценный штаб. В этом случае по мнению ЦК ВЛКСМ районный штаб должен был формироваться из представителей разных учебных заведений, отряды которых дислоцировались на данной территории.

Полноценно работать такой штаб не мог: представители одних учебных заведений не знали руководителей линейных студенческих отрядов других учебных заведений, в отрядах разных учебных заведений существовали разные традиции. Наконец, каждый из членов такого «объединённого» штаба ощущал ответственность в первую очередь перед своим учебным заведением.

По этой причине учебные заведения зачастую самостоятельно формировали полноценный районный штаб, а недостающие штатные единицы, по договорённости с местными партийными и хозяйственными органами, выделялись принимающими организациями. Так было удобнее всем, хотя формально это было незаконно. Подобную практику применяли многие учебные заведения, направлявшие значительное число студенческих отрядов.

Районные штабы студенческих отрядов зачастую получали мзду от подчинённых им линейных студенческих отрядов. Формально это было грубейшим нарушением закона, уголовным правонарушением, но на практике встречалось достаточно часто. Оправдывалось это тем, что официальные заработки членов районного штаба, активно помогавшего линейным студенческим отрядам в обеспечении их фронтом работ, питанием, бытовыми условиями, оказывались порой в разы меньше заработков рядовых участников отрядов. Такое положение представлялось несправедливым, и члены студенческих отрядов добровольно делились своими заработками с районными штабами.

В некоторых случаях администрация учебного заведения направляла своих сотрудников для работы в составе районных штабов за счёт учебного заведения (в командировку). Такие сотрудники штабов за период работы получали одновременно две заработных платы: от собственного учебного заведения и от обкома ВЛКСМ (хозяйственной организации) по месту дислокации. Это также было противозаконно, но на практике не преследовалось.

Районные (зональные) штабы не могли осуществлять своей деятельности без помещений, транспорта и связи. Однако такие расходы в сметы на содержание районных штабов практически не включались. По этой причине районные (зональные) штабы часто располагались в помещениях, выделявшихся им местными райкомами ВЛКСМ и пользовались их средствами связи. Но в большей части случаев помещения для размещения районных (зональных) штабов выделялись местными хозяйственными органами. Они же оплачивали расходы телефонной связи штабов. По договорённости с такими органами штабам выделялся автотранспорт, без которого районные (зональные) штабы не смогли бы полноценно руководить студенческими отрядами и контролировать их деятельность.

Республиканский, краевой, областной штаб студенческих отрядов (региональный штаб)

Под республиканским, краевым, областным студенческим отрядом условно понималась совокупность студенческих отрядов, формировавшихся и (или) работавших на территории соответствующей союзной или автономной республики, края, области. Фактически эти отряды объединяло лишь то, что они формировались и (или) работали под руководством соответствующего республиканского, краевого, областного штаба студенческих отрядов. Ниже для краткости такие штабы иногда называются «региональные», хотя такой термин во времена СССР не применялся.

Все подобные штабы условно подразделялись на руководящие, формирующие и принимающие. Например, Украинский республиканский штаб студенческих отрядов ЦК ЛКСМ Украины непосредственно не формировал студенческие отряды, а лишь руководил работой областных штабов студенческих отрядов Украины. Красноярский краевой штаб студенческих отрядов сам руководил работой по формированию отрядов из числа студентов и учащихся учебных заведений Красноярского края, а также принимал отряды из других территорий и, кроме того, руководил работой Хакасского областного штаба студенческих отрядов39. Московский городской штаб студенческих отрядов непосредственно руководил формированием студенческих отрядов, организовывал их работу на территории Москвы, но отряды из других территорий не принимал.