Полная версия:

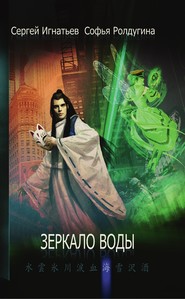

Зеркало воды

Сергей Игнатьев, Софья Ролдугина

Зеркало воды

© Игнатьев С., 2019

© Ролдугина С. В., 2019

© Щербинина А., иллюстрации, 2019

© Демина Л. Д., составление, 2019

© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019

Зеркало воды

…О, зеркало, – холодная водаКристалл уныния, застывший в льдистой раме!О, сколько вечеров, в отчаянье, часами,Усталая от снов и чая грёз былых,Опавших, как листы, в провалы вод твоихЛето, 1904, Малларме (в пер. Волошина)Вода никогда не лжёт.

Скрюченная старушка выходит из лесных зарослей. Она почти слепа и бредёт на ощупь, на звук – на плеск дождя по реке. Тяжело садится на выступающую корягу и, щурясь, всматривается в зыбкий силуэт на воде.

Плеск воды умиротворяет. Силуэт проступает яснее – теперь, согнувшись в три погибели, почти касаясь воды, старушка может разглядеть собственное отражение: глубокие морщины, редкие седые пряди, спутанные и мокрые; лицо похоже на сморщенное печеное яблоко.

Она разгибается – капли дождя смешиваются со слезами, холодят лицо – тоска по утраченной молодости и красоте.

Вода – это жизнь. Она прозрачна и ничего не скрывает. Она мутна и таит в себе неразрешимые тайны. Новый звук примешивается к монотонной дождевой мороси и шелесту мокрой листвы. Звонкий смех, в котором слышатся одновременно и журчание ручья и грозный треск льда – нечеловеческий смех.

Речной дух откликнулся на молчаливый крик. Переменчивый и лживый, как изгибы водяных струй. Честный и простой, и непознаваемый – как недосягаемые облака, плывущие высоко-высоко в небе.

Сморщенной щеки, оставляя влажный отпечаток, касаются призрачные губы. Мы находим ответы в сонном движении рек и неспокойной ряби морских волн. Мы теряем ответы на дне стакана, тонем в трясине, захлёбываясь слезами и кровью. Находим и теряем, разочаровываемся и отчаиваемся, верим, верим…

Русалка пьет воспоминания, тянет, смакуя, как терпкое вино, утоляя извечную жажду своего рода. Вода тушит полыхание влюблённых сердец и пожары минувших войн. Забирает груз прожитых лет – сгорбленная спина старушки распрямляется. Растворяет яд прежних обид – морщины разглаживаются. Рассеивает дурман совершенных ошибок – тусклые слепые глаза вновь мерцают синим льдом.

Поцелуй русалки холоден, горек и затхл, как изнанка прожитых лет. Он опьяняет, излечивает и ускоряет ток крови. Девушка вскакивает с коряги, касается ладонями горячих щёк, встряхивает гривой густых волос, поднимая целое облако брызг. Оглядывается, задыхаясь от счастья и изумления – но на речной глади лишь расходящиеся круги.

Вода никогда не лжёт. Она всегда и никогда, везде и нигде. Загляните в её зеркало, не бойтесь отражений. В конце концов, это ведь просто вода.

1. Чистой воды глоток

Земля – водная планета, на которой качество воды определяет качество жизни. Хорошая вода – хорошая жизнь. Плохая вода – плохая жизнь. Нет воды – нет жизни.

Питер Блейк

Сергей Игнатьев

Тотопка. Temp

Медведя звали Тотопка. Происхождение его имени совершенно забылось, внешность его была самая отталкивающая, а биография – примечательная.

Он верой и правдой служил еще моему деду, который в те крайне отдаленные времена был страстным поклонником Жюля Верна, пиратов и прочей поэзии дальних странствий, отчего медведь носил прозвище Штурман.

В эпоху отцовского детства медведя ждала в некотором смысле опала. Он был отодвинут на дальний план японскими роботами-трансформерами, солдатиками и действующими моделями боевой техники и практически забыт.

Ко мне он попал по бабушкиной протекции, в тяжелую пору моей борьбы с вирусным гриппом. Вдохновенно окрещенный Тотопкою, медведь был тотчас принят на борт и зачислен в команду линкора. Линкор стоял на приколе, в глухой обороне, укрытый толстым ватным одеялом, укрепленный по своему периметру (если такой термин применим к кораблю) подушками, был непрестанно обстреливаем микстурами и горькими сиропами, чьи батареи выстроились окрест, непрерывно атакуем волнами противных на вкус полосканий и бурунами использованных носовых платков.

Кроме Тотопки на борту уже находились: вполовину изрисованный альбом с очкастым Гарри на обложке, разноцветные карандаши в ассортименте, две зачитанных иллюстрированных энциклопедии, потертый КПК, лорд Вейдер с парой верных штурмовиков, робот-аннигилятор с оторванной ногой, скрывающий в своем животе грелку плюшевый лось по прозвищу Синяк, и плюшевый же пес по прозвищу Собака.

Некогда медведь был темно-шоколадного окраса, но выцвел до светлых карминовых тонов. К грушевидному телу его крепились несколько коротковатые лапы и голова, напоминающая перевернутую луковицу. Глаза у него были маленькие и янтарно-желтые, немного помятые уши скорее подошли бы пинчеру, а нос был тщательно заштопан черной ниткой.

Словом, он был урод.

Но внешность на мое отношение к нему никак не влияла.

Медведь Тотопка был исконным обитателем академической квартиры с окнами на проспект. Он был молчаливым свидетелем моих многочасовых сидений над книгами из обширной дедовской библиотеки, и перед монитором компьютера, и над тетрадями с домашним заданием. Он был свидетелем бесславной эпопеи с фортепианными уроками и даже того постыдного эпизода, в котором фигурировали футбольный мяч, бронзовый бюстик академика Павлова и китайский фарфор, о котором, как я надеялся, не знала больше ни единая живая душа…

Думать о Тотопке я начал, перестраиваясь на правый ряд и сворачивая на съезд с Восьмого транспортного. Дождь моросил почти без перерывов со вчерашнего вечера, сплошной поток машин уплывал в туман, и где-то там, в тумане, мигал огнями строящийся у развязки молл-центр. В салоне моей старушки-«Печоры» резвились невидимые Men Without Hats со своим Safety Dance. Над съездом тускло фосфоресцировала партийная растяжка с лозунгом «инновации – в жизнь». Скользнув взглядом по логотипу с медведем, я дал газу, «Печора», взревев, пошла под уклон, а воспоминания уже понесли меня к давнишнему приятелю Тотопке, тоже, в своем роде, медведю.

Теперь я стоял в пробке, впереди помаргивали красные габариты автобуса продуктовой доставки, и размахивающий пиццами клоун на ее крыше выглядел под дождем хмурым и злым.

Я думал о Тотопке.

В тот вечер, когда медведь со своего наблюдательного пункта на книжной полке имел удовольствие лицезреть мое возвращение с выпускного – красная лента через плечо, пиджак измазан штукатуркой, в руке ананас (откуда? – вряд ли уже узнаю), судьба моя была уже определена. Ну, кем прикажете становиться тому, чья бабушка в тот же выпускной вечер перечитывала конспект будущей лекции по нейрохирургии на рейсе «Москва-Сиэттл»? Чей дед, в то же самое время, выставив перед собой уже продезинфицированные и обтянутые латексом руки, рассказывал медсестре, подносящей ему на зажиме сигаретку, шутку про старичка и противовоспалительные свечи… А родители, последние романтики неромантической эпохи, почти не принимавшие участия в моем воспитании, в обнимку тряслись в тот же вечер (который у них там был уже утром) под косыми струями тропического ливня, в кузове грузовика, набитого ящиками с вакциной и солдатами в мокрых белых касках с черными буквами UN…

Поэтому, вполне естественным было, что следующие шесть лет в янтарных глазках медведя отражался мой скособоченный профиль, клюющий носом над кирпичом фармакологии, и развешанные по всей комнате для запоминания страницы анатомических атласов, похожие на рекламный проспект мясокомбината, и доносился до Тотопки сквозь стеклянную дверцу шкафа монотонный бубнеж зубримой мной латыни, порой прерываемый смачным зевком…

Позади раздалось улюлюкание сирены, я посмотрел в зеркало заднего вида. Сквозь нити дождя плеснули красные и синие сполохи. По разделительной, маневрируя между бортами застрявших в пробке машин, продирался автобус «скорой». Отсюда было рукой подать до госпиталя Гольдштейна, где мне часто приходилось бывать. Особенно часто после произошедшего с дедом четыре с половиной года назад. А когда все утряслось, и он начал работать там же, несколько раз звал в гости, но все появлялись какие-то неотложные дела, и все было некогда. Скорее всего, он и сейчас находился там, на очередной смене. Проведать что ли старика, подумал я. Хотя зачем – только зря отвлекать…

Пробка тронулась, поток медленно пополз вперед.

А я снова думал про Тотопку.

Когда я проходил интернатуру, покинув родительский кров, медведя со мной не было. Не видел он той ночи, когда я потерял первого пациента, и пытался в одиночку справиться с этим при помощи бутылки плохого коньяка, не видел он ни Оксану, ни Марину. И Катю он не видел. Впрочем, ее я приводил знакомиться с дедом и бабушкой – так что он ее вполне мог оценить со своего неизменного места во время торжественного чаепития в гостиной (она же – бывшая Славина комната). Катя тогда тоже оценила – все великолепие академической квартиры – и потом иногда смотрела на меня другим, новым взглядом, что-то вроде «теперь-то понятно…», хотя, что ей могло быть понятно?

Когда всем стало ясно, что хирурга, продолжателя династии, из меня не получится, когда закончились укоризненные взгляды и многозначительные кивания головой, а я прочно обосновался в приемном сорок второй клинической, начал понемногу публиковаться, и уже подумывал о создании домашнего очага – тогда же Тотопка переместился в мою холостяцкую квартирку. Там же временно обретался уже успевший погубить свой брак Туркин. Ему медведь пришелся по вкусу: «апупейный зверь, Спасский, нечто былинное!»

Следовательно, Тотопка мог видеть и мой исторический разговор с Гольдштейном, который в своем экстравагантном духе позвонил мне прямо домой, неизвестно в какой базе данных откопав номер. Впрочем, его исследования уже тогда курировала Контора, и какие только базы ему не были доступны…

Когда я перешел на стажировку в гольдштейновский НИИ, Туркин уже съехал. Требовал подарить медведя на память о нашей холостяцкой жизни, но я был непреклонен. Спустя несколько месяцев в квартире начала обживаться Алина, которая довольно быстро потребовала избавиться от «этого чудища». Тотопка был заточен на антресоли, в картонную коробку, где навсегда упокоились и другие предметы из закончившейся холостяцкой эпохи, вроде моего форменного халата со стихотворным автографом Сидорчука или разборной модели черепа «артикул 291», который долгое время стоял у нас с Туркиным на холодильнике, и даже того экстравагантного подарка Туркина (сколько секс-шопов он тогда облазил, интересно?) на мой день рождения, который вызвал у Алины настоящую истерику.

Томясь в коробке, Тотопка не видел всех тех вечеров и утр (выходных у нас почти не было), которые сопутствовали моему пребыванию в группе Гольдштейна. Уже вышли первые статьи Сугимото, и американцы синтезировали первые образцы ELV, немедленно окрестив его «Элвисами». А у нас были только наброски, наработки, первые формулы закрытого цикла, только приблизительные схемы репликаторов.

Во время нашего с Алиной бракоразводного процесса Тотопка уже занял положенное ему место – на телевизоре, рядом с моделью черепа «Артикул 291». Подарок Туркина был слишком экстравагантен даже для этой композиции, символизирующей новый виток моей холостяцкой жизни, тем более, я рассчитывал, что квартиру в скором времени снова начнут посещать женщины.

А потом нам стало не до женщин. Нам стало вообще ни до чего кроме работы, потому что у нас наконец- то стало что-то получаться.

Мы завершили тестирование КРЗЦ-4 (клеточный репликатор закрытого цикла) «Горбунок» и результаты оказались блестящими. Результаты были самое что ни на есть «Оки-токи», как я любил говорить в глубоком детстве. После провала «Царевича», после гибели любимчиков лаборанток всех возрастов – кроликов Грина и Росса, после катастрофы с КРЗЦ- 3 «Василиса», из-за которой Гольдштейн не пошел под суд только потому, что единственным пострадавшим и истцом мог быть лишь он сам… У нас наконец получилось.

Тотопка был свидетелем моих взлетов и падений, моего триумфа. Он кочевал со мной с квартиры на квартиру, пока, наконец, не осел в свежеотстроенном семейном гнезде – загородном доме под Истрой. Дети мои не проявляли к нему никакого интереса, а для меня он так и остался каким-то неразгаданным символом – может, моей собственной жизни, может – жизни вообще.

Так я думал, пережидая пробку на съезде с Восьмого Транспортного в сторону области.

Дождь выбивал по стеклу монотонную дробь, с шипением ползали дворники. В сумрачной дождливой дымке впереди мигали цветными огнями предупреждающие знаки дорожных работ. Старушка-«Печора» утробно ворчала, нетерпеливо дожидаясь возможности сорваться с места, втопив на все свои семьсот лошадиных и семь тысяч оборотов, а из динамиков торопились на волю первые (самые заводные!) аккорды незабвенной Baba O’Riley группы The Who.

Наконец снова тронулись, съехали на трассу, я перестроился в левый ряд. Впереди и слева, за разделительным барьером, на встречной, густо загудело, яркие огни прорвались сквозь завесу дождя…

…Все остальное происходило уже не со мной, а с кем-то другим, на кого я смотрел как бы со стороны. А может, и не смотрел, может просто в последних искрах угасающего рассудка пришли картинки, которые мне приходилось видеть и до этого, сложились в последнее завершающее мозаичное полотно.

Кого-то другого под вой и улюлюканье сирен, в чередовании красных и синих вспышек, вытаскивали из покореженного металла, из сложившейся гармошкой «Печоры», которая была, конечно, отличной тачкой, но столкновение в лоб с вырвавшейся на встречку фурой оказалось не по зубам даже ей…

Кто-то другой трясся в карете «скорой помощи», несущейся к ближайшему госпиталю, носящему фамилию Гольдштейна. Человека, совершившего самый блестящий прорыв в медицине XXI века. Моего бывшего начальника, моего извечного наставника.

Все это происходило с кем-то другим, сжатым в корсете и ремнях, летящем куда-то сквозь шум приемного отделения, под грохот колес каталки по кафельному полу, под бормотание фельдшера, нависшего сверху с капельницей на вытянутой руке…

Над кем-то другим срывающимся голосом спрашивал мальчишка-интерн в забрызганной чем-то темно-красным мятой голубой робе:

– Сколько «скорых» уже?

– Шестнадцатая на подходе! Там на трассе звиздец вообще.

Не мое, а чье-то другое тело мучительно содрогнулось, когда каталка налетела на угол операционной. Это другое непослушное тело сотрясали конвульсии. И какой-то рыжий в белом халате, со злобным перекошенным лицом (наверняка дежурный ординатор) орал, подбегая:

– Сюда его, живо!

Дыхательная трубка входит в горло. Обтянутые латексом руки цепляют на грудь электроды кардиографа.

– Несколько минут назад произошла остановка дыхания.

– Имя узнали?

– Сейчас, тут бумажник. Станислав Спасский. О, Боже! Это что же…

– Тот самый?!

– Не отвлекайтесь! Согласие на «керзац» подписано?

– Сейчас, дайте… Нет, нету!

– Как это нету?!

– Надо связаться с родственниками…

– Погодите! У нас какой-то Спасский работает, я слышал вроде родно…

– Беги за ним, быстро!

– Давление двести двадцать на девяносто…

– 3-зараза!

– Подключаемся к системе искусственного кровообращения…

– Давление растет! Систолическое – двести тридцать!

– Фибрилляция!

– Давление падает!

– Электрошок на четыре тысячи… От стола!

– Без изменений…

– Пять тысяч… Все назад!

– Нет пульса!

– Еще раз! Все в стороны!!!

Кто-то другой наблюдает за происходящим со стороны. Или может это последние вспышки умирающего рассудка? Я много раз видел, как это бывает, много раз участвовал в этом. Но только находился не на столе, а возле него – с контактами наготове, с закушенными под марлевой повязкой губами, с взмокшим под надвинутой шапочкой лбом, в запотевших защитных очках, со скальпелем и секционным ножом, с реберным расширителем и тампоном в зажиме, с раскрытой картой и шелестящей лентой диаграммы в руках, с переполненной «уткой» наголо – как угодно, но ВОЗЛЕ стола, а не НА столе.

Ломаная линия кардиографа, которая превращается в прямую, запах паленого мяса. Контакты в сторону, руками на грудь, непрямой массаж сердца. Мгновения уходят, монотонный электронный писк.

– Все.

– Запишите – смерть наступила в девятнадцать часов пятнадцать минут.

Щелкают стягиваемые с рук перчатки. Каталка стучит колесами по кафелю.

Лязг раздвигаемых дверей.

– ГДЕ ОН???

– Кого вам?

– Где Спасский?!

– А, увозят уже. А вы из «керзац»? Кто вас вызвал? У него согласие не подписано.

– Это я его вызвал! Он родственник.

– Извините, не знал… Так куда, в морг?

– К нам в отделение везите его. Срочно!

– А согласие?

– Это же Спасский, это он… Он же у истоков стоял! А в бумагах ничего…

– Странно. Как если б Эдисон при свечах писал.

– Разбегаев, помолчи… Забирайте его. Только степень родства уточним давайте, и подпись ваша нужна. Вы ему кто?

– Я его дед.

– Кх-кх… то есть, как? Но вы так молодо…

– Несчастный случай. Четыре с половиной года назад. Тоже через «керзац» пропустили.

– А, извините.

– Ничего. Я привык… Ладно, я сам его к нам отвезу. Подпись тут?

– Да, где галочка…

– Ну, счастливо.

…вокруг ярко, светло. В просветах штор на окнах виднеется что-то зеленое, солнышко там светит. Вокруг белые стены, какие-то штуки торчат непонятные, экраны какие-то. Проводки разноцветные кругом. Весь я в этих проводках, и поверх одеяла, и под ним, и от меня они тянутся – и под кровать, и к какой-то бутыли длинной, которая стоит на длинном штыре слева.

И больше всего на свете хочется пить.

Губы слиплись, в горле печет.

– Пи-и-ить!

Выросли откуда-то двое здоровенных. Один лысый и в белом, а второй – в зеленом, лохматый, краснощекий, с какой-то штуковиной на шее. Блестящий кругляш с одной стороны, провод, и с другой рогатка блестючая. В руках он держит коричневого урода. Вот уж непонятно для чего такое понадобиться может! Он кажется знакомым – нет, не урод, а дядька этот в зеленом, с красными щеками.

– Дяденька, пить хочется!

– Нельзя, Славка! – говорит зеленый-лохматый сочувственно, сдвинул одеяло, вставил себе эту блестючую рогатку в уши, а кругляш мне к груди приложил.

– Холодно!

– Потерпи, дорогой. Потерпи немножко… На вот… Тычет мне своего урода.

– Что это? – спрашиваю.

– Это же Штурман, – скалится зеленый, подмигивает. – То есть… Тотопка же твой. Узнаешь?

Не узнаю. «Попка» еще какая-то, глупости блинские!

– Пить очень хочется, – повторяю я просительно.

Зеленый смотрит на меня, потом на белого, потом опять на меня. Кладет мне на плечо здоровенную ручищу:

– Дадим пить, дадим… Славка, а ты что – не узнаешь меня?

«Легкие остаточные эффекты, должен вспомнить…», бормочет белый. Сам с важным видом уткнулся в листки какие-то, громко ими шуршит.

Зеленый все тычет в меня своим уродом.

– Уберите от меня этого… страшного, – прошу я.

Зеленый хмыкает, убирает.

Сглотнув всухую, говорю:

– А это у вас что?

– Эм-м? – зеленый морщит лоб, вертит в руках эту свою «попку» или как там ее, потом наконец замечает эту штуку у себя на шее, про которую я и спросил. – A-а… это… Это, Славка, фонендоскоп…

Он откладывает коричневого, снимает с шеи этот свой «фо-не-не-скоп», протягивает мне. Потом косится на белого. Белый от бумажек оторвался, улыбается, на меня глазами сверкает. Зеленый ворошит мне волосы рукой, скалится тоже. Вид у них прямо счастливый. И хотя ужасно хочется пить, мне тоже становится веселее. Думаю, все будет Оки-токи…

Софья Ролдугина

Та, что всегда возвращается

Это случилось, когда на пустыре за стройкой вдруг расцвели одуванчики – в самом конце октября.

Сквозь жухлую траву сначала пробились листья – крепкие, разлапистые, похожие на жадные растопыренные ладошки. Два дня они ловили скудный осенний свет, сберегая каждую каплю, а потом из последних сил вытолкнули наружу тугие зеленые кулачки бутонов. В понедельник утром, когда Марисоль шла на рынок, они еще были плотно сомкнуты. К обеду – приоткрылись, робко желтея среди жухлой травы. А в четверг весь пустырь накрыло солнечное, горьковато пахнущее одуванчиковое одеяло. Дети с гиканьем носились среди цветов и хохотали – на головах венки, как короны, руки перепачканы млечным соком. Позабытые рюкзаки с учебниками и шапки были свалены в кучу на краю пустыря.

– Чудно же… Одуванчики накануне зимы, – пробормотала Марисоль и даже остановилась посмотреть. Правда, ненадолго: старые кости ныли от долгой прогулки и холодного ветра. – Эге! Да там же младшенькие Петры бегают! В самый разгар школьных занятий! Надо к ней заглянуть, что ли, предупредить…

Сказано – сделано. Благо жила Петра всего-то через улицу, и камин у нее был даже уютнее и жарче, а кресла – мягче, чем у Марисоль.

Старую подругу Петра встретила с радостью. Попеняла немного, что та редко заходит – уже два дня не была в гостях, негодница! – но все равно заварила вкусного чаю с вишневыми и смородиновыми листьями, достала из буфета вазочку с тягучим гречишным мёдом и пачку кунжутного печенья. Все три Петрины кошки – Урд, Верд и Скульд – тут же сбежались к столу, хотя прекрасно знали, что подачек ждать от строгой хозяйки – пустое дело.

– Видела твоих правнучков, – наябедничала Марисоль, почесывая за ушком пушистую Урд. – Носятся как угорелые. Прямо на пустыре, представляешь? Среди этих чудных одуванчиков!

Петра по обыкновению ничему не удивилась – ни цветам в октябре, ни правнучкам, сбежавшим с уроков. Только задумалась о чем-то.

– Подожди-ка здесь, – попросила она. – Попробую позвонить Михелю.

Михель был директором школы и – когда-то невероятно давно – Петриным неудачливым ухажером.

– Позвони, позвони, – сонно закивала Марисоль, а потом подумала, что это немного слишком – жаловаться директору из-за одного-единственного прогула. В конце концов, такое уж дивное время – детство, когда одуванчики на соседнем пустыре важнее математики, истории и черчения вместе взятых.

Петра скоро вернулась – разом постаревшая лет на десять, хотя куда уж, казалось, больше. Она растерянно замерла на пороге комнаты, а потом, поджимая сухие губы, поковыляла к буфету. Неловко провернула ключ в скважине, отворила дверцы и достала плоскую, широкую бутылочку из темно-розового стекла.

– Черешневый ликёр, – пояснила Петра, тяжело опускаясь в кресло. – Хочу в чай себе капнуть немножко. Да и тебе не повредит… Михель вчера умер. Вот сегодня детишек из школы и отпустили…

– Дела-а-а, – только и сумела произнести Марисоль.

Отчего-то сразу вспомнилось, что Михель был старше ее всего на три года. Почти ровесники… Получается, что из их довоенного выпуска остались только двое – она да еще Петра.

Михель на здоровье не жаловался. А у нее, Марисоль, и сердце пошаливает, и кашель давно наваливается по утрам…

– Соседка видела, – произнесла вдруг Петра странно хриплым голосом, – что к нему накануне приходила цветочница.

Марисоль поперхнулась чаем.

– Кто-кто?

– Цветочница. Вроде бы молодая женщина в синем пальто и с корзиной, полной одуванчиков.

– Постой-ка, – нахмурилась Марисоль. – Что-то больно знакомо все. А в том году, когда хоронили Вальхена, разве не было у могилы корзины с одуванчиками?

– Была, – вздохнула Петра, потерянно скрещивая на груди сморщенные руки. К чашке с чаем она даже не притронулась. – Каждый год одно и то же… А я ведь знаю эту женщину, Мари. Ту, которая возвращается снова и снова, и цветы у её ног распускаются даже зимой.

«Кто это?» – хотела спросить Марисоль, но гортань словно онемела. А Петра продолжала говорить и говорить, уже не слишком заботясь о том, слушают ли ее. Так, как будто важней всего в этот миг было излить слова, долго-долго копившиеся внутри, а что потом – неважно.

– … В последний раз я видела ее пять лет назад, у дома Кальвина. Все то же синее пальто; лицо молодое, как у моей младшей внучки; шляпа надвинута на самый лоб и за вуалью не видно глаз. В правой руке – корзина с цветами, а в левой – школьная тетрадь, желтая от времени. Готова клясться, там записаны имена, и ничего больше. Может, и мое есть… Я тогда испугалась страшно, но та женщина просто улыбнулась и покачала головой – еще не время, мол. И постучалась в дверь к Кальвину.

Марисоль зажмурилась. Похороны Кальвина, кажется, только вчера были… и слишком цепкая память вдруг некстати воскресила яркую и абсурдную картинку – белый снег, плетеная корзинка и желтые цветы.

Стало жутко.