Полная версия:

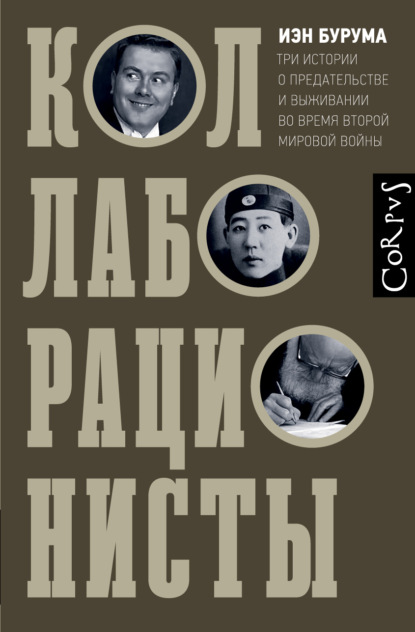

Коллаборационисты. Три истории о предательстве и выживании во время Второй мировой войны

Сам Керстен в начале войны был в Германии. В школе он учился посредственно. Ленивый избалованный юноша под крылом во всем потакавшей ему матери больше всего любил предаваться обжорству. С раннего возраста он заслужил репутацию гурмана. В отрочестве он ей уже вполне соответствовал внешне и вел себя подобающе. Его отец решил, что сыну не хватает строгости, поэтому сначала отправил его в рижский пансион, где мальчик никаких особых талантов не проявил. После этого Керстен-старший решил отправить его в Германию изучать сельское хозяйство. Юношу это тоже не увлекло, но, оказавшись в разлуке с семьей из-за войны, он кое-как доучился и устроился работать на большой усадьбе на востоке страны, в Анхальте.

О том, что произошло с Керстеном дальше, данные весьма противоречивы. По версии Кесселя, его призвали в армию кайзера, потому что балтийских немцев власти Германии считали своими подданными – то же было и во время Второй мировой войны. В другой книге упоминается, что Керстена якобы наградили Железным крестом за битву при Вердене[3]. Автор полагает, что Керстен сам выдумал эту награду, чтобы упростить себе переход в финскую армию. По третьей версии, принадлежащей немецкому писателю Ахиму Бесгену[4], Керстен стал солдатом лишь после того, как германская армия под руководством генерала Рюдигера фон дер Гольца вступила в Финляндию, чтобы помочь финнам в борьбе с Россией. Возможно, он входил в финский полк германской армии или просто служил в финской армии.

Так Керстен впервые столкнулся с сумбуром лояльностей и коллаборационизмом. Как балтийский немец, он был на стороне Германии, как подданный царя – на стороне России, как эстонец – в разные периоды мог выступать против обеих держав. Как бы то ни было, он действительно принял какое-то участие в борьбе Финляндии и балтийских государств за независимость. Сотрудничество с Германией наверняка было оптимально в борьбе с общим врагом, Россией. Но все было не так просто. Финляндия, как и Эстония, входила в состав Российской империи и о независимости заявила лишь в 1917 году, после Октябрьской революции. «Красные» финны при поддержке русских вели тогда гражданскую войну с «белыми», которым помогала Германия. Оказавшись в Финляндии и странах Балтии офицером финской армии, Керстен не просто сражался за независимость от России, он был еще и союзником Германии в борьбе с коммунизмом. Этим принципам он остался верен и после поражения Германской империи в 1918 году.

В армии Керстен не задержался. После проведенной на ледяных северных болотах зимы 1918 года его ноги сковал ревматизм. Несколько месяцев он пролежал в хельсинкском госпитале. «На новую родину я ступил на костылях», – пишет он. О том, как он покинул армию, информация опять-таки противоречива: по его словам, он сделал это по собственной воле, а в финских рапортах говорилось, что его отправили в отставку за подделку документов с целью получить повышение. Так или иначе, теперь он был гражданином Финляндии и умирал от скуки. Лежа в кровати, Керстен смотрел на врачей, ухаживавших за ранеными, и, как писал впоследствии, к нему вернулись детские воспоминания о беспомощных раненых. Он хотел им помочь. Так он обозначит свою миссию в жизни – помогать страждущим и раненым.

В то время массаж был популярной формой терапии, а одним из лучших специалистов считался майор финской армии и руководитель госпиталя в Хельсинки доктор Экман. По словам самого Керстена, майору Экману хватило лишь одного взгляда на его крупные, мощные руки, чтобы отметить, что они дорогого стоят. В книге Жозефа Кесселя эта история, как ни странно, рассказана с чуть меньшим пафосом. По его версии, Керстен сообщил Экману, что хочет стать хирургом. Экман ответил: «На учебу уйдут годы». Усердием Керстен не отличался. «Нет, – сказал Экман, схватив мясистую ладонь Керстена, – эти руки идеальны для массажа, а не для операций».

2. Львов

Фридрих (Фрек) Вайнреб открыто признает, что его мемуары субъективны и что стремление к фактической точности не передаст сути событий. Он говорит читателям: «Если вы хотите услышать историю моей жизни или определенного ее периода, придется принять за правду весьма странные события. Как бы их ни истолковали вы, для меня они истинны»[5].

Началось все в Лемберге (как его называли на немецком языке), Львове (на польском) или нынешнем Львiве (на украинском), где Вайнреб родился в 1910 году. Этот город был оживленным культурным центром галицийской части Австро-Венгерской империи. «Маленький Париж» с оперным театром в стиле модерн, роскошными кафе, архитектурой Венского неоренессанса, польскими университетами, газетами на идише, украинскими храмами и прекрасными еврейскими музыкантами служил образцом космополитизма. Чаще всего здесь звучала немецкая и польская речь. В ходу – хотя не в самых образованных кругах – были также идиш и украинский.

Шлягер 1930-х «Только во Львове!» («Tylko we Lwowie!») знали все поляки: «Где еще чувствуешь себя так привольно, как тут? / Только во Львове…» Песню исполнял дуэт радиокомиков Щепко и Тонько. Под псевдонимом Тонько скрывался еврей Хенрик Фогельфенгер, юрист, бежавший потом в Лондон, где он стал Генри Баркером. Мой друг, британский журналист Энтони Баркер, вспоминает, как ребенком удивлялся в лондонском клубе «Польский очаг», когда дамы среднего возраста приходили в восторг при виде его отца, который напоминал им об утраченном довоенном Львове.

Около 30 % населения Львова составляли евреи – до появления немцев в 1941 году. В последующие годы почти все евреи были убиты либо в концлагере Белжец на территории Польши, либо в Яновском – на окраине Львова, где музыкантам Национального оперного театра приказали сопровождать аккомпанементом пытки и массовые расстрелы до тех пор, пока их не расстреляли самих. Есть фотографии, где лагерь в 1941 или 1942 году посещает Генрих Гиммлер. Радушно улыбаясь, одетый в дождевик Гиммлер жмет руку коменданту лагеря Фрицу Кацману, автору официального рапорта по «Решению еврейского вопроса в дистрикте Галиция», датированного июнем 1943 года. К моменту окончания службы Кацмана в лагере было уничтожено 434 329 евреев. Когда Львов стал judenrein, «был очищен от евреев», Гиммлер приказал находившимся там эсэсовцам уничтожить все следы массовых убийств.

Свое детство Фридрих Вайнреб вспоминает как «потерянный рай». Из всего, что было утрачено, когда в 1914 году его родители решили бежать из Львова, после того как русская армия изгнала австро-венгерскую и население опасалось погромов, одно представление Вайнреб позже отметал как опасную иллюзию: будто светские либеральные евреи способны ассимилироваться в гуманном мире разума и просвещения. Его райское детство проходило в благополучном районе, в просторном, комфортабельном, хорошо обставленном доме, где редко можно было услышать идиш и увидеть бородатых еврейских нищих. Фактически в детском сознании Вайнреба понятия о евреях не существовало вообще, как и о прочих различиях, основанных на происхождении и этносе. Его родители считали, что в этом и заключается суть современной европейской цивилизации. В доме Вайнребов говорили исключительно по-немецки. Его отец Давид, изучавший предпринимательство в Черновцах – другом многонациональном, мультикультурном, многоязычном, многоконфессиональном габсбургском городе, который лишился большинства исконного населения, – очень старался заменить родной идиш языком «высокой культуры», а им мог быть только немецкий. Мать Вайнреба Гермина Штернхель выросла неподалеку от Черновцов в Вижнице, где евреи когда-то составляли до 90 % населения. При этом она никогда не сомневалась, что они носители культуры Германии, которую Феликс Керстен вспоминал как землю свободы, образования, универсальности и любви. Причастные к германской культуре, эти образованные евреи-идеалисты могли относиться свысока к украинским крестьянам, не говоря уже о непросвещенных бедных религиозных евреях.

У Вайнреба сохранились яркие воспоминания о том дне, когда его детский мир рухнул. Он был на каникулах с матерью в Яремче, очаровательном карпатском курорте со златоглавыми православными храмами и милыми деревянными домиками. Аромат соснового леса, нежное пение птиц и шум водопада были незабываемы, как вкус мацы на Песах в воспоминаниях Керстена о Лифляндии.

После неторопливого пикника в лесу они с матерью вернулись на повозке в уютную маленькую гостиницу, принадлежавшую его тетке. Там-то он и услышал впервые слова «война» и «мобилизация». Русские приближались. Мужчин призывали в армию. Могут начаться погромы. Повсюду царила паника. Семьи бежали на запряженных лошадьми телегах, нагруженных всем, что можно было увезти. Отец Вайнреба внезапно приехал из Львова со страшными рассказами о стрелявших на улицах солдатах. Семья нашла место в составе, ехавшем к венгерской границе. Так началась жизнь в изгнании и переездах из одной захудалой гостиницы в другую. Так они стали нежеланными гостями, которым приходилось осваивать коды новых культур и взирать на прошлое сквозь густой туман ностальгии. Мать винила во всем русских и трусливых французов. Она все еще верила в австрийского кайзера и культурное влияние Германии. По словам Вайнреба, тогда он впервые понял, как холоден, жесток и глуп мир.

3. Цекин

Ёсико Кавасима – она же Дунчжэнь, как ее называли в детстве, – была четырнадцатой дочерью Айсинь Гьоро Шаньци, или принца Су, принадлежавшего к маньчжурской императорской династии эпохи Цин, правившей Китаем более 250 лет. Ёсико тоже смутно помнила окружавший ее очарованный мир, который рухнул, когда она была еще маленьким ребенком. То, чего она не помнила (а в таком возрасте многого она не могла запомнить), она впитала по мере взросления как семейную легенду.

Разрозненные воспоминания о раннем детстве Кавасимы запечатлены в ее мемуарах «В тени хаоса» (Doran no kage ni), опубликованных в Японии в 1937 году, когда императорская армия Японии оккупировала крупные города Китая, совершая там одни из страшнейших преступлений в истории. Она начинает повествование с подробного рассказа о своем отце, принце Су, и японце, который станет потом ее приемным отцом, Наниве Кавасиме. Она внезапно просит прощения у читателей за пространный рассказ о своих двух отцах, но, по ее словам, он нужен, чтобы поведать о том, как ее идиллический мир был потрясен «восстаниями, мятежами, революциями и контрреволюциями»[6]. На самом же деле это способ объяснить, с чего начался ее коллаборационизм с Японией и кто подтолкнул ее на этот путь.

Маленький, плотный, круглолицый принц Су когда-то занимал видное положение при дворе императора. Его резиденция в Пекине подчеркивала его высокий статус. Вместе с женой, тридцатью восемью детьми и четырьмя наложницами он жил во дворце, где было 200 комнат, многие из которых были оформлены во французском стиле: тяжелые люстры, мебель в духе Людовика XV, орган. Дворец дополняли несколько живописных садов с прекрасными фонтанами, отличная конюшня и частный театр. Дом был оборудован собственной системой водо- и электроснабжения. Как у всех знатных маньчжурских вельмож, ведущих свой род от вождей племен, которые населяли унылые северо-восточные равнины, где летом зной и пыль, а зимой бушуют суровые сибирские ветры, у принца Су элементы маньчжурского наследия сочетались с высокой китайской культурой. По маньчжурской традиции, когда-то навязанной ханьцам – к их вящему неудовольствию, он продолжал носить косичку, романтически любил верховую езду и соколиную охоту, но при этом был горячим ценителем Пекинской оперы, представления которой регулярно проходили в его частном театре.

Одну за другой принц занимал видные должности, несколько раз возглавлял налоговую службу, полицию и министерство внутренних дел. Он придерживался традиционных взглядов, но реакционером не был даже в свои лучшие годы. На посту министра внутренних дел он пытался улучшить санитарные условия в столице. Благодаря ему там появились общественные туалеты. Когда в 1910 году из Маньчжурии в Пекин пришла чума, он распорядился о кремации тел и остановил торговлю белыми мышами, которые, вероятно, были переносчиками заболевания.

Хотя Китаем и прежде правили династии, происходившие из варваров, живших когда-то за Великой стеной, маньчжуров презирали как вульгарных выскочек с самого их прихода к власти в 1644 году. Лоялисты предыдущей империи Мин противостояли Цин в XVII веке и мечтали о восстановлении исконно китайского правления. Восстание тайпинов в середине XIX века под предводительством «мессии», считавшего себя братом Иисуса Христа и обещавшего привести китайский народ в Небесное царство великого благоденствия, было пропитано ненавистью ханьцев к «загнивающим» маньчжурам. Мятеж подавили, около 30 миллионов людей погибли, многие в ужасных муках. Ханьский шовинизм подогревал активистов и в начале XX века. Их вдохновляли западные идеалы нации, революции, дарвинистской борьбы за выживание народа. Эти современные идеи они впитали главным образом в Японии, куда ездили учиться многие китайские националисты.

В 1905 году Сунь Ятсен, прославленный как «отец нации» и адепт христианства, организовал среди китайских студентов в Токио революционное движение. Его организацию поддерживали японцы, мечтавшие очистить азиатский континент от западных колониальных держав и вернуть его азиатам. Некоторые из них страстно любили Китай и были паназиатами-романтиками с фашистскими идеалами. Сунь Ятсен разработал размытые принципы из смеси национализма, демократии и социализма, которые воплощали его видение будущего Китая.

Причиной любви китайских революционеров к Японии было успешное превращение страны из квазифеодальной самурайской хунты в современное национальное государство. Азиаты ликовали, когда в Русско-японской войне 1904–1905 годов Япония стала первой за века азиатской страной, одержавшей верх над западной державой. Российская государственная пропаганда описывала эту войну как столкновение христиан с буддистами. Пацифист Лев Толстой придерживался иной точки зрения. Японцы, жаловался он, слишком хорошо усвоили уроки ненасытных современных западных государств, которые утратили свое духовное начало.

Многих китайцев в начале XX века вдохновляла Япония эпохи Мэйдзи и ее интерпретация западной культуры. Их идеалы во многом были «прогрессивны». Женщины настаивали на качественном образовании и отказывались бинтовать ноги (до тех пор лишь маньчжурки избежали этой участи, из-за чего китайские консерваторы брезговали их «крупными ступнями»). Одна из женщин, вступивших в революционную организацию Сунь Ятсена, бежала в Японию от несчастного договорного брака. Ее звали Цю Цзинь. Она любила носить мужское платье, ее привлекало военное искусство и эксперименты по изготовлению бомб. Вернувшись в Китай, она исповедовала радикальные взгляды, устроилась учительницей в школу и вошла в запутанный мир тайных обществ, которые замышляли свергнуть власть императора. Ее поймали, пытали и казнили за подстрекательство к мятежу.

Равнялась ли Ёсико Кавасима на Цю, неизвестно, в своих книгах она никогда о ней не упоминала, да и борьбу вела по другую сторону баррикад, но в том, как складывалась их жизнь, было много общего, в том числе в любви к мужской одежде и военному делу. Ёсико родилась в 1907 году, и когда цинскую династию свергли, ей было всего четыре года. Но в ее сознании ancien régime продолжал существовать в мифах, которые подкрепляло ее окружение, и не в последнюю очередь два отца, маньчжур и японец, мечтавшие однажды этот режим воскресить. Всю жизнь это не давало ей покоя. С тех пор, как она себя помнила, она слышала разговоры о том, как маньчжурская династия вернет положение и состояние благодаря Японии. Принц Су был частью того самого режима, который стремились свергнуть единомышленники Цю Цзинь. При этом он так же, как они, восхищался современной Японией, не столько какими-то прогрессивными идеалами, хотя с некоторыми из них он был солидарен, сколько растущим влиянием этой страны. Как и японские сторонники Тунмэнхой (Союзной лиги) – революционной организации, созданной Сунь Ятсеном, принц тоже, несмотря на подозрительную тягу к роскоши французского рококо, хотел избавить Азию от западного господства, но при этом не разрушив, а упрочив империю Цин.

Увы, стремительный крах империи начался в конце осени 1911 года. Все началось со случайного взрыва в Ухане, где на территории российской концессии революционеры-агитаторы испытывали свои бомбы. Последовал бунт: маньчжурских чиновников убивали, революционеры захватывали города, военные все чаще переходили на сторону мятежников.

Принц Су, как и многие свергнутые маньчжурские аристократы, покинул Пекин в феврале 1912 года. Переодевшись бедным китайским торговцем, он вместе с капитаном японской армии в похожем наряде бежал в порт Шаньхайгуань. Там он сел на борт японского военного корабля, направлявшегося в Порт-Артур, бывшую российскую военную базу в Маньчжурии, которая теперь находилась под японским контролем. Прошло чуть больше недели, и вся политическая власть перешла от императорского двора Цин к Китайской Республике.

Другие маньчжурские чиновники бежали в разные части Китая, но никто, кроме принца Су, не захотел жить на территории, которую контролировали японцы. Принц витиевато объяснял свое решение. Он планировал добраться до Мукдена (ныне Шэньян, где изначально располагался императорский двор) и обратиться за помощью к влиятельному местному военачальнику. Вместе им должно было хватить военных, чтобы свергнуть новую республику. Но до Мукдена ему добраться не дали, возможно по приказу японцев, и у него не оставалось иного выбора, кроме как отправиться в Порт-Артур. Это объяснение не очень похоже на правду. Вероятно, его привлекали японцы, потому что он рассчитывал получить их поддержку в борьбе с Китайской Республикой. К этому заблуждению его подтолкнули японские друзья, разжигавшие его реваншистские фантазии. Еще больше усложняет рассказ то, что среди этих друзей были активисты в Токио, поддерживавшие проект революции Сунь Ятсена. Одним из них был Нанива Кавасима, паназиат, любитель авантюр, который в конце концов удочерит дочь принца Су. Именно так Дунчжэнь станет Ёсико Кавасимой[7].

Принц Су так и не отказался от своей мечты воскрешения империи и поклялся, что ступит на территорию республики лишь под знаменами Цин. Его дети, в том числе Дунчжэнь/Ёсико, вслед за отцом добрались до Порт-Артура на другом японском корабле в окружении рыдающих домочадцев. Такова была пропитанная интригами и предательством атмосфера, где они выросли, тоскуя по навсегда утраченному миру.

Глава вторая. В другой стране

1. Вена

В 1915 году Вайнребы переехали из Венгрии в Вену. За два года до этого город покинул Гитлер. Художник-неудачник, живший в ночлежке и кое-как сводивший концы с концами рисованием аляповатых открыток с туристическими видами Вены, Гитлер называл ее «расовым Вавилоном». И это не было комплиментом. Одиозный мэр Вены Карл Люгер, кумир молодого Гитлера, был демагогом-антисемитом, который годами разглагольствал о том, что прессу, высшее образование, искусство и т. д. «захватили евреи».

В 1915 году Вена все еще была столицей великой империи, но империи умирающей, где злополучный император Франц Иосиф стремительно терял контроль над чехами, венграми, поляками, немцами, сербами и другими этническими группами, призывавшими к национальной независимости. Одним евреям, если не считать далекой мечты о Сионе, было не за что агитировать, и лишь поэтому они оставались последними и самыми верными подданными Франца Иосифа. Так в антисемитских кругах распространилось мнение, будто император попал под пагубное еврейское влияние, как говорили тогда, «объевреился».

Выдающийся еврейский писатель Йозеф Рот, который родился в небольшом городке под Львовом, увлекся в Вене французской культурой и умер от алкоголизма в Париже, прекрасно писал о том, что такое «быть своим»: «У евреев нет родины, но родные могилы – на каждом кладбище»[8]. У чехов, словенцев, немцев, венгров есть своя земля. У евреев нет. Поэтому, исходя из анализа Рота, им было бы намного лучше, если бы относительно доброжелательная космополитичная империя Франца Иосифа не распалась. Лучший роман Рота «Марш Радецкого» – дань имперскому строю, k. und k., kaiserlich und königlich, императорскому и королевскому, который называли еще Каканией. Конец империи стал для евреев катастрофой.

Они потоком хлынули на Северный вокзал Вены, часто с поддельными документами, придумывали новые имена, чтобы облегчить взаимодействие с иммиграционными службами, или истории, где при ближайшем рассмотрении не сходились концы с концами. Но, как писал в воспоминаниях о своей юности Фридрих Вайнреб: «Удостоверения личности неприкосновенны, священны, они – табу»[9]. Тех, кому не повезло, отправляли восвояси, но они возвращались с новым набором документов. Те, кому, повезло, селились в бедных районах Вены, многодетные семьи ютились в одной комнате тесных грязных квартирок, зарабатывали шитьем, обменом валют, мелкой торговлей или проституцией. Эти бедные евреи и шокировали Гитлера по приезде в «расовый Вавилон». Они составляли еврейский пролетариат, обломки рушившейся империи. Они были нежеланными гостями, которые явились без приглашения, которых презирала венская нееврейская буржуазия и менее зажиточные христиане, и – возможно, даже больше – богатые горожане-евреи. Им было стыдно за этих Ostjuden – обнищавших эмигрантов из Восточной и Центральной Европы, бородатых, одетых в захудалые лапсердаки, потрепанные костюмы, черные шляпы, – их присутствие мешало и раздражало.

Несмотря на демагогию Карла Люгера, высшее еврейское сословие в Вене – состоятельное, светское, самодовольное, ассимилировавшееся, занимающее куда лучшее положение, чем переехавший в новую страну еврейский пролетариат, все еще процветало. Зигмунд Фрейд читал лекции по психоанализу; Артур Шницлер писал пьесы об эротических перипетиях элиты; Карл Краус был самым почитаемым венским журналистом, а экспериментировавший с атональной музыкой Арнольд Шёнберг поклялся показать загнивающим французам подлинный немецкий дух – какой парадокс в свете грядущих событий, что немцы будут называть его музыку образцом «еврейского вырождения». Шницлер и Шёнберг родились в венском Леопольдштадте, где проживало много евреев. Фрейд и Краус были родом из небольших городов Моравии и Богемии.

В 1922 году, после войны и распада империи, Гуго Беттауэр написал невероятно популярный роман «Город без евреев» (Die Stadt ohne Juden). Два года спустя по нему сняли экспрессионистский фильм. Город Утопия на самом деле воплощал Вену. Антисемитское правительство решает, что евреи сосредоточили в своих руках слишком большое влияние и их следует изгнать. Но без них жизнь и культура оказываются настолько скучными и посредственными, что их просят вернуться. Роман о желаемом и несбыточном. Вскоре после выхода фильма Беттауэра убил зубной техник по фамилии Ротшток, член НСДАП, который жаждал спасти немецкую культуру от еврейского влияния. Убийцу, гордившегося тем, что он прикончил «мерзкую жидовскую свинью», отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Спустя год с небольшим врачи заявили, что он «выздоровел», и после выписки он решил перебраться в Германию.

Когда семья Вайнреба прибыла на Северный вокзал, не зная ни где они оставят на хранение чемоданы, ни на что будут жить, в Вене из почти двух миллионов жителей около 10 % составляли евреи. Какое место могли занять Вайнребы в местной иерархии, трудно было понять, наверное, даже им самим. Раньше они жили во Львове, но не были ни поляками, ни тем более украинцами. Они не были ни сионистами, ни религиозными иудеями. Дружелюбная аскеза местечковой культуры была им недоступна. Когда Какания умирала, они были верноподданными «императорского и королевского». Госпожа Вайнреб до конца верила в благодетельность императора Франца Иосифа. Что-то из того, что Йозеф Рот писал об иллюзиях восточноевропейских евреев насчет Запада, обетованной земли свободы, возможностей и справедливости, было созвучно и чете Вайнребов. Для восточных евреев, писал Рот, «Германия до сих пор остается страной Гете и Шиллера, немецких поэтов, которых всякий любознательный еврейский мальчик знает лучше, чем наш украшенный свастикой гимназист»[10].

Фридриху Вайнребу, чье полное еврейское имя звучало как Эфраим Фишль Иехошуа Вайнреб, было тогда всего пять лет, и он не понимал, куда попал, или просто писал так в воспоминаниях. Он «повис в воздухе». Его родители «были представителями разочарованного западного идеализма и питали какие-то смутные надежды»[11]. На что именно они надеялись, ясно не говорится. Буквально лишившись своего статуса, материального комфорта и дома, Вайнребы были деклассированными элементами, не относившимися ни к пролетариату, ни к благоустроенному среднему классу Вены, и бесконечно далекими от ее высшего сословия. Писатель Карл Краус, рьяный обличитель антисемитов, который и сам заигрывал с антисемитскими мотивами, наверняка посмеялся бы над претенциозной страстью Гермины Вайнреб к Германии, ее до боли уязвимой готовностью ассимилироваться во что бы то ни стало, – но ни она, ни ее муж не обладали ни могуществом, ни влиянием, чтобы Краус удостоил их своими колкостями.