Полная версия:

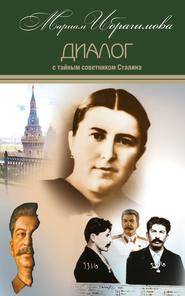

Диалог с тайным советником Сталина

Ознакомившись по телефону с планом и директивой Тухачевского, главнокомандующий приказал двинуть 12-ю и 1-ю Конную армии с Юго-Западного на Западный фронт для поддержки Тухачевского. В начале сражения на Висле и наступления на Варшаву Красная армия имела успех, но вскоре перешедшие в контрнаступление поляки оттеснили войска Западного фронта на Восток. Директива, данная командующему Юго-Западным фронтом, – направить 1-ю Конную и 12-ю армии для усиления левого фланга армии Тухачевского – не была выполнена. 1 – я Конная, подчинённая Егорову, наступала на Львов, хотя эта её цель считалась второстепенной.

Член Реввоенсовета Юго-Западного фронта Иосиф Сталин скрыл от Александра Егорова полученную директиву. Своевольный комиссар, не разбиравшийся в обстановке, не раз перечил и не давал опытному полководцу А.И. Егорову принимать правильные решения. Как член Реввоенсовета, член ЦК, без которого командующий фронтом не имел права самостоятельно действовать, Сталин фактически сковывал и дезориентировал полководца.

А вы, Николай Алексеевич, будучи его ближайшим советником, не соизволили остепенить зарвавшегося вчерашнего бездельника, в жизни не нюхавшего пороха.

1-я Конная оставалась в резерве Юго-Западного фронта. Будучи в курсе дел Западного фронта и следуя настоятельной просьбе Тухачевского усилить его левый фланг перед наступлением на Варшаву за счёт 12-й и 1-й Конной, Егоров отдаёт приказ о передаче 1-й Конной, 12-й и 13-й армий Западному фронту.

Сталин демонстративно отказывается подписать приказ и сообщает об этом главнокомандующему.

Чем бы вы объяснили, уважаемый Николай Алексеевич, как военный советник Сталина, такое его поведение?

Говорят, что ваш патрон со свойственным ему эгоизмом хотел сорвать лавры победителя за взятие Львова. Но, к его великому сожалению, бои подо Львовом, куда была брошена 1 – я Конная, закончились поражением.

Когда же конница Будённого начала отход на север, было уже поздно. Командующий Западным фронтом отдал приказ об отступлении.

Вот здесь вы пишете, что «поверни Будённый на Варшаву, и события потекли бы по более удачному для нас руслу…». Но приказу командарм не подчинился, забыв, что приказы командующего выполнять надо безусловно: без этого нет армии, нет победы.

И уж совсем с вами согласна, когда вы показываете ту пропасть, которая со временем рассечёт весь командный состав наших вооружённых сил. На одной стороне окажется Сталин с теми людьми, с которыми воевал, которым полностью верил, а на другой – все или почти все остальные. В том числе, разумеется, Тухачевский и Гай.

Пройдёт время, и отольётся им это тяжёлым свинцом. Мстительный, злопамятный, никому ничего не прощающий, шеф ваш отомстит за собственные промашки и за то, что пренебрёг «основным правилом военного искусства», как это он умел мастерски делать в течение всех лет своей безраздельной власти в стране.

А ведь не Сталина – Тухачевского посылал Ленин на самые опасные участки Гражданской войны. Командуя армиями и фронтом, Михаил Николаевич громил белых под Воронежем, белоказаков генерала Краснова на Дону, Добровольческую армию Деникина на Северном Кавказе. Громил белополяков на Западном фронте, подавил мятежников Кронштадта и бунтовщиков антоновщины.

Самочинство Иосифа Сталина, послужившее причиной поражения на западном направлении, стало известно Ленину.

Решением политбюро Сталин был отстранён от должности члена Реввоенсовета.

За это, как вам, господин Лукашов, известно, он позднее отомстит Тухачевскому и другим основателям вооружённых сил страны, приведших к победе в боях с Белой армией и интервентами.

Но как бы то ни было, измученный длительной борьбой с чужеземцами и всякого рода монархистами, анархистами, националистами и прочими «истами», народ победил, жертвуя собой во имя светлого будущего Отчизны и счастья грядущих поколений.

Тёмное прошлое Сталина

Биографию Сталина, его жизнь и деятельность до 1917 года вы отражаете без логической связи, путано, с обилием восхваляющих и превозносящих вымыслов.

Что же касается его родословной, то здесь всё покрыто непроницаемым мраком, пожалуй, большим, чем у любого другого владыки мира, начиная с глубокой древности до наших дней.

Сам Сталин никогда никому не рассказывал о своём детстве, отрочестве и юности, разве только что-то отрывочное, сказанное на ходу своей дочери Светлане. Вождь пролетариев гневно пресекал любопытствующих, пытавшихся покопаться в архивах, спецхранах, ездивших в Гори, чтобы встретиться со старожилами. За это некоторые, не в меру старательные, поплатились жизнью.

Так что для «счастливых детей» сталинской эпохи и грядущих поколений, которым предписывалось свершение мировой революции, не было написано произведения, открывающего глаза на Сталина. В этом отношении феномен вождя неоспорим, как и его психическая неустойчивость.

Только тогда, когда Её Величество смерть вынесла свой приговор тому, кто надеялся на бессмертие, и осанна была сменена на анафему, любопытствующие вновь кинулись к спецхранам, архивам и музеям, к церковным книгам с записью венчаний, рождений и смертей.

Но если в нашей стране до самой смерти вождя был наложен запрет на изучение и отражение в печати детства и отрочества Джугашвили, то воля «отца народов» не могла воздействовать на тех, кто пользовался полной свободой мнений и действий за рубежом.

Так, например, в 1931 году в Нюрнберге издательством «Стрела» была выпущена книга «Сталин». Её автор С.К. Дмитриевский, состоявший на службе в дипломатической миссии в Стокгольме, в двадцатых годах отказался вернуться в СССР.

В своей книге Дмитриевский в основном отражает становление Сталина как государственного деятеля. О личной жизни генсека, судя по содержимому, в особенности до Октябрьского переворота, ему почти ничего не известно. А потому изложение расплывчато, неубедительно.

Заслуга автора в том, что он предвидел и предсказал многое из того, что принесла диктатура Сталина России.

А. Антонов-Овсеенко, несмотря на близость и дружбу с вождём в течение второй половины его жизни, и Рой Медведев, пожалуй, правдивее других отразили прошлое и родословную Джугашвили.

Вы тоже, Николай Алексеевич, ничего не знали, а если и знали, то недостоверно отразили его биографию до 1917 года.

Вы начинаете свой рассказ с характеристики и описания внешности Сталина: «Иосиф Джугашвили был никуда не годным солдатом», «низкорослый, рябой, длиннорукий».

К портрету вы забыли добавить, что был он ещё кривоногим, конопатым, с низким узким лбом, над которым щетинилась грива волос цвета меди, с жёлтыми, словно окрашенными желчью, проницательными глазами и мясистым носом, с подвижными, как у хищника, ноздрями.

Он, конечно, выделялся «среди молодых, крепких сибиряков», но не в лучшую сторону.

А что касается его «нерусского очарования»… Неужели, Николай Алексеевич, вам не приходилось встречать среди нерусских народов богатырского сложения красавцев?

И дальше вы подчёркиваете: «Этот грузин доставлял фельдфебелю много забот и хлопот, начиная с обмундирования, – на два размера больше рукава, а подол до колен. А вот куда определить Джугашвили – эта задача оказалась не под силу фельдфебелю. К тому же ещё и политический, прямо из ссылки».

Вы, Николай Алексеевич, кадровый офицер царской службы, должны знать и, наверное, знаете, что стрелковые полки в те времена не комплектовались из уголовников, тем более из политических ссыльных.

Даже если возраст тридцать семь лет в условиях военного времени считался нормальным для призывника, то калеку с недействующей рукой никакая врачебно-отборочная комиссия не признала бы годным к строевой.

В те дореволюционные времена, в отличие от советских, мобилизации не подлежали не только инвалиды, но и здоровые мужчины, если они были единственными кормильцами немощных родителей.

Что касается искалеченной руки Сталина, то у биографов вождя много разных домыслов, откуда взялось увечье. Вы, Николай Алексеевич, пишете, что рука была повреждена, когда Иосиф случайно попал под колёса фаэтона.

Другие утверждают, что Сталин покалечил её, упав с горы.

Третьи в своём рвении приукрасить вождя ореолом доблести, подвига и героики изощряются в выдумках: мол, рука вождя была повреждена, когда тюремное начальство в наказание за побег решило пропустить его через строй. Били палками, но Джугашвили мужественно перенёс тяжкое испытание с гордо поднятой головой. Видевшие всё это из окон заключённые якобы кричали:

– Крепок, как сталь! Стальной революционер!

Эта совершенно не имеющая отношения к реальности легенда объясняла не только травму руки, но и происхождение псевдонима Сталин.

На самом деле, уважаемый тайный советник вождя, левая рука Иосифа Джугашвили была покалечена в годы отрочества, когда его заключили в каталажку за воровство. Когда Сосо, сопротивляясь, укусил жандарма, поймавшего его на Тифлисском рынке, блюститель порядка повредил ему руку.

На основе изложенного, уважаемый Николай Алексеевич, можно прийти к выводу, что при тех обстоятельствах, которые вы описываете, встретиться и оказать какую-то помощь Джугашвили в Красноярске вы не могли. Тем более что, согласно официальным источникам, Иосифа Сталина из Туруханской ссылки освободила Февральская буржуазно-демократическая революция, и 12 марта 1917 года он прибыл в Петроград, где вошёл в состав редакции газеты «Правда».

Работа журналиста специфична и сложна. А потому настоящий журналист должен быть человеком мыслящим и высокообразованным.

Хотя в канун переворота, да и после установления советской власти к участию в периодической печати привлекались и малограмотные «ударники» – победители соревнований и прочий простой люд (в качестве авторов «из народа»). Статьи, зарисовки, очерки за них на самом деле чаще писали литературные сотрудники печатных органов.

Я хочу подчеркнуть: Сталин слабо разбирался в публицистике, но, прельщённый ролью трибуна, сразу уяснил себе, что для успеха он должен сначала найти человека, который будет грамотно отражать на бумаге его идеи, а также планы, призывы и поручения руководства партии большевиков.

Такой человек был найден. Людмила Николаевна Сталь была не просто исполнителем, но и спутницей жизни, связанной со Сталиным узами дружбы и любви.

Сталь была дочерью известного фабриканта из Екатеринославля. Состояние семьи позволило дать ей неплохое образование – общее и музыкальное. Людмила знала языки и, как многие молодые люди того периода, увлеклась идеями народовольцев, а затем вплотную занялась подпольной революционной деятельностью, вступив в партию большевиков в 1899 году.

С Джугашвили, к тому времени примкнувшему к революционерам-подпольщикам, Сталь познакомилась в ссылке, где политические смутьяны, находясь на вольном поселении, имели возможность встречаться и сближаться.

Простота нравов свободолюбивых, увлечённых идеями Маркса революционерок позволяла им беззастенчиво вступать в любовные отношения с единомышленниками, преследуемыми законом.

Несмотря на то что Людмила Сталь была на шесть лет старше Иосифа Джугашвили, он основательно увлёкся этой привлекательной, остроумной и темпераментной женщиной.

По стечению обстоятельств они многократно расставались и снова встречались. Затем какое-то время Сталь была вынуждена скрываться за границей, но переписку они не прекращали.

После Февральской революции оба поспешили в Северную столицу, где снова были вместе, правда, не афишируя своих интимных отношений. Но об этом никто из биографов вождя не упоминает.

В Петрограде после Февральской революции Иосиф Сталин вошёл в состав Политбюро ЦК ВКП(б) и ведал партийной печатью, а Людмила Сталь с помощью Иосифа Виссарионовича стала агитатором Петроградского городского комитета партии.

Работали они рядом, что устраивало Сталина, ибо она фактически проводила смысловую и стилистическую правку всех его газетных публикаций, партийных докладов, протоколов, решений и всего прочего.

Их многолетняя любовь и деловая связь продолжалась до тех пор, пока Сталин не польстился на молодость и красоту Надежды Аллилуевой, которая была на два десятка лет моложе.

Но, критически мыслящая, умная женщина, Сталь не узрела в молодой девушке соперницы и вовсе не собиралась порывать длительную связь с человеком, достигшим с её помощью высокого положения в партийной иерархии.

Сталин, в свою очередь, тоже не порывал деловых отношений со своей возлюбленной. Именно к ней отвозил секретные пакеты личный телохранитель вождя генерал Власик и, дожидаясь, доставлял их обратно.

Людмила Сталь была на ответственной работе в Госиздате, затем перешла на научную работу в Музей революции. Она обеспечивала Сталина материалом для его «научных работ», обогащая их цитатами из трудов Маркса, Энгельса, Ленина, делая выписки из сочинений классиков, не только кропотливо редактируя, но и вставляя целые главы в «труды» «корифея всех наук» Сталина.

Конечно, всё это делали без огласки, с помощью единственного курьера – Власика.

К этой женщине, столь преданной, много сделавшей для прославления его как теоретика и практика марксизма-ленинизма, Сталин сохранял чувство уважения и благодарности до конца её дней, он даже отметил её высокой наградой – орденом Ленина.

Думаю, что псевдоним Сталин был «рождён» в этих отношениях с преданной и незаменимой женщиной, носившей иноземную фамилию Сталь.

Немного об Иосифе Сталине до 1917 года. То, о чём вы умолчали.

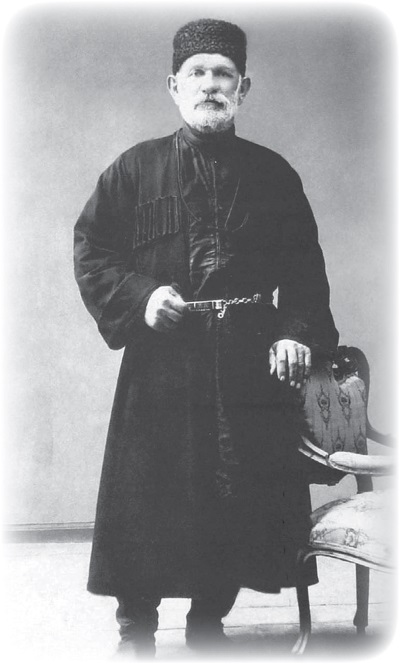

Итак, в Диди-Мало у Вано родился сын – Виссарион. Тот самый Виссарион, ставший исторической личностью, давший отчество будущему вождю. Фамилия его была не Джугашвили, а Джугаев, как обозначено в вольной прадеда вождя – Зазы.

Скажу сразу, Виссариону тяжёлый земледельческий труд пришёлся не по душе. Видимо, от природы склонный к лени, он, как и его будущий сын, был лишён благородного чувства привязанности к земле, родному краю.

Пристрастился к спиртному, порождающему любовь к застольям, а потому, бросив небогатое наследство отца, переехал в Тифлис и поступил учеником на кожевенную фабрику.

Сапожник-мастер из него не вышел, ибо это ремесло требует не только умелых рук, но и смекалки, вкуса, понимания красивого, изящного. В чувячном цехе ему не доверяли даже раскрой, держали на прошивке подошвы.

В конце концов хозяин вынужден был уволить непутёвого работника. Виссариону Джугаеву в большом городе делать было нечего, и он перекочевал в Гори, где поселился в лачуге в одном из бедных кварталов – там жили в основном греки-ремесленники.

Знакомый грек-чувячник принял его в компаньоны на зависимых началах, давая возможность заработать на кусок хлеба и кружку кислого вина.

А дальше произошло вот что.

Однажды летом к Виссариону явилась известная горийская сватья. Хитроумная, пронырливая бабёнка начала с того, что он одинок, жалок, неухожен, не пользуется уважением людей потому, что не имеет жены, семьи, как подобает настоящему мужчине…

После лирического вступления сватья намекнула, что ему, полунищему, уважающий себя человек не отдаст дочь, а вот она, мол, по доброте душевной, жалея его, решила осчастливить, предложив девицу из приезжих, дочь её близких кунаков.

Эта девица, Кетован, хоть и сельская, но работящая, мастерица на все руки, желает выйти замуж только за городского мастерового человека, одинокого и бедного, как она сама.

Состоялись смотрины. Тётушка невесты со сватьей велели Виссариону постричься, помыться, переодеться, прибрать в комнатушке, дабы произвести впечатление на невесту.

Девчонка хоть и была рыжая, конопатая, но производила впечатление проворной, бойкой.

Сватовство состоялось. Молодых без свадебного шума обвенчали, посидели с соседями и дружками Виссариона за скромным столом, как положено – с поздравлениями, песнями, и разошлись, оставив новобрачных одних.

Шли дни. Молодая хозяйка привела в порядок лачугу, убрав небогатым приданым. Преобразился и ухоженный Виссарион, пить стал меньше, работать больше.

Но при виде быстро округлившегося живота жены появились первые сомнения. И конечно же, он всё понял, когда на свет появился ребёнок, которого волей-неволей пришлось окрестить, наречь Иосифом Виссарионовичем Джугашвили.

Судьба была беспощадна к нему с момента зачатия – в годы его младенчества, юности… Учитывая врождённые, унаследованные и благоприобретённые психоневрологические факторы, формирующие сознание людей в течение всей жизни, неудивительно, что для Сталина его происхождение, прошлое и его близкие были «больной» темой.

Безродный чувячник, страдающий хроническим алкоголизмом, Виссарион Джугаев, учуяв подвох со стороны сватьи и новобрачной красотки, окончательно разочаровался в жизни и стал пропивать всё, что зарабатывал.

Несчастная Кето была вынуждена, бросив мальца на произвол судьбы, добывать ломоть хлеба сначала у мелкопоместного князя, священника Кобы Егнатошвили.

Греховный плод случайной связи, как только встал на ноги, вынужден был сам добывать себе пропитание. С детьми горийских бедняков лазал по садам, виноградникам, но имел особое пристрастие к домашней птице.

Падкие на сенсационные новости горийские сплетницы, живущие по соседству, оживлённо шушукались, когда Виссарион или Кетован проходили мимо, строили догадки, злословили.

Удручённый Виссарион запил и того пуще, работал плохо, сына не признавал.

Иосиф-Сосо жил в условиях нищеты, постоянной брани и драк матери с отцом, презирающим и нещадно лупившим озорного, привередливого первенца.

Любопытство горийцев в отношении Кето не ослабевало. Особо интересующиеся земляки побывали в селе, откуда она была родом, и выяснили, что её будто бы соблазнил участковый жандарм. Когда Кето почувствовала, что беременна, и призналась тётке, все всполошились.

В те времена даже отдельный случай внебрачной связи считался грехопадением, несмываемым позором. Это теперь всякие пьяницы, наркоманки, народившие инвалидов, пользуются как матери-одиночки повышенным вниманием государства, обеспечиваются квартирами, пенсионной помощью. Тётушка была вынуждена спешно вывезти племянницу из села и с помощью знакомой горийской сватьи пристроить у одного безродного, бедного, безвольного бедолаги – Виссариона Джугаева.

Когда преданный сам себе, живущий безнадзорно, драчливый, лживый, вороватый, укравший немало кур Сосо подрос, священник, у которого работала Кето, пожалел его. Он определил отбившегося от родительских рук отрока Иосифа в духовное училище.

Склонностью к учёбе и прилежанием Иосиф не отличался. По характеру был замкнут, груб, упрям, насмешлив, завистлив и жесток к физически более слабым. Был непочтителен и к преподавателям духовного училища.

Гори – городок маленький, люди друг друга знают с детства и, не сомневаясь в проделках Сосо, шли с жалобами к Виссариону.

Отец, ненавидя шкодливого, изворотливого и злого мальчишку, приписанного ему в сынки, сёк его нещадно верёвкой из сыромятной кожи, специально нарезанной для порки.

Боясь отца, тот по несколько дней не появлялся в доме после очередного разбоя.

Обстановка в семье была ужасной: пьяный глава семьи, раздражённая утомительной подённой работой от зари до зари мать, ругань, драки, вспыхивающие в грязной, запущенной лачуге, презрительное, насмешливое отношение соседей, оскорбительная брань и побои.

Неудивительно, что Сосо слонялся по базарам, духанам, притонам воров и проституток. Кражи и разбой, каталажки и тюрьмы – всё это при крайнем напряжении нервов, постоянном страхе, не считая болезней, изматывало отрока.

Каким может вырасти человек, от рождения не знавший родительской ласки, тепла и уюта, пусть бедного, но родного домашнего очага, без привязанности к отцу, матери, родным, без близких, друзей?

В четвёртом классе перед началом занятия учитель Закона Божьего опустился перед учениками на треножник, обтянутый кожей, и вдруг резко вскочил с места. Глянув на сиденье, увидел торчащее остриё иглы.

– Кто? Кто это сделал? – строгим голосом спросил священник и стал обходить ряды учеников.

Подростки, вскакивая с мест, крестясь, смотрели в глаза учителя. Только один Сосо остался сидеть на своём месте, не поднимая головы.

Тогда учитель схватил его за шиворот, поволок к двери и вышвырнул вон.

Домой Сосо не пошёл, заночевал в кустах, а на рассвете палкой выбил стёкла в окнах училища и исчез.

С тех пор в Гори сын Кето не появлялся. Но до Виссариона доходили слухи, что пасынок шныряет среди мелких воришек на Тифлисском базаре.

Позднее поговаривали, что «шарлатан Сосо во главе шаек выходит с кистенём на большую дорогу», чтобы подстеречь впотьмах запоздалых купцов, возвращавшихся домой из Тифлиса. Занимался Сосо и конокрадством, за что не раз сиживал в местной каталажке.

Батумский и бакинский периоды «революционной деятельности» Сосо тесно связаны с пиратством в потайных морских бухтах, куда под покровом ночи приплывали контрабандисты из Турции и Персии. Иначе откуда ещё было взять деньги для подпольной деятельности ленинско-искровских организаций в Закавказье?

Здесь Сталин был схвачен и сослан в Восточную Сибирь. «Неблагодарные» блюстители имперских законов не посчитались с тем, что Иосиф Джугашвили числился агентом царской охранки.

Но через год Сталин бежал из Балаганского уезда Иркутской области и скрывался то в Батуми, то в Кутаиси, то в Баку. И не было ему иного пути, как примкнуть к смутьянам и бунтарям.

И каким же надо быть разбойником с большой дороги, чтобы с 1902 по 1913 год семь раз быть судимым и шесть раз бежать из ссылок.

Конечно же, там, в Сибири, этот изворотливый юноша представлялся политкаторжанам как революционер-подпольщик, борющийся за свержение царского строя.

В феврале 1913-го уже в роли «профессионального революционера Кобы» Джугашвили был схвачен и выслан в Туруханский край.

Весной семнадцатого, когда в России бушевал ураган войны и надвигался смерч революции, Сталин решил найти себе место в гуще тех, кто готовил переворот в России, хотя от начала и до конца придерживался позиции стороннего наблюдателя.

С помощью Серго Орджоникидзе и рабочего Тифлисского железнодорожного депо революционера Сергея Аллилуева, перебравшегося в Питер, ловкачу Сосо удалось попасть в число ближайшего окружения Ленина. Владимир Ильич даже поручил ему труд «Марксизм и национальный вопрос» и помог его написать.

После победы Октябрьской революции Коба, засучив рукава, появился на правительственной арене в роли члена ВЦИКа и народного комиссара по делам национальностей.

Вы, господин Лукашов, судя по характеристике, даваемой вами вождю, не сомневаетесь в образованности и необычных способностях вождя, хотя, копируя его речь, часто повторяете «ми». И не только вы. Все, кто интересовался родословной Сталина, ссылаясь на сохранившиеся документы, пишут, что Сталин провёл в стенах Горийского духовного училища шесть лет вместо четырёх потому, что оставался на второй год, как неспособный, неприлежный ученик.

Каким же образом он мог окончить училище, да ещё с отличием, и поступить в Тифлисскую духовную семинарию?

В начале повествования вы соглашаетесь с выводами Матильды Васильевны, которая рассуждает: «Судите сами: разве поступил бы сын сапожника и крепостной крестьянки в духовное училище, а затем в духовную семинарию? Конечно же, князь Егнатошвили позаботился о развитии своего сына».

На этот счёт помимо Матильды Васильевны изощряются в выдумках и некоторые биографы Сталина.

Оказывается, в семинарии у новоявленного ученика – замкнутого, неконтактного, капризного, резкого, дерзкого – якобы возникают конфликты с воспитателями. Возникают из-за протеста против издевательского режима и иезуитских методов воспитания.

Потому Джугашвили в пятнадцать лет становится на «революционный путь», почти не владея русским языком и не имея понятия, что такое революция.

Как утверждают очевидцы, в духовном училище у него не было друзей. Сам он был презираем. Одноклассники били его за стукачество.