Полная версия:

Изображение. Курс лекций

Схема структуры сетчатки человеческого глаза

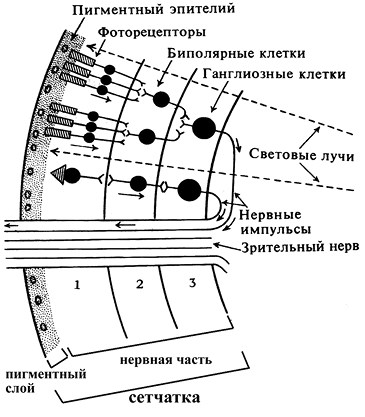

В глазу доминируют палочки, которые не воспринимают цвет, но зато реагируют на освещенность, контраст света и тьмы. Эти «древние» клетки преобладают также у животных. Они хорошо реагируют на движение. А колбочки движения почти не видят, но видят цвет и детали. В отличие от большого количества животных, мы дневные существа. Многие животные существуют в основном ночью, для них восприятие контраста света и тени принципиально важно, а мы ночью, когда задействованы палочки, практически слепы. Цвет, как я уже говорил, – функция колбочек, поэтому ночью мы не видим цвета.

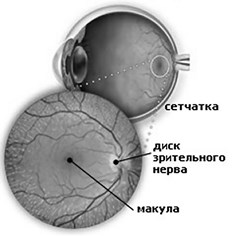

Кроме того, к сетчатке подходит зрительный нерв, по которому сигналы из глаза идут в мозг. К нему тянутся от клеток нервные волокна. В том месте, где зрительный нерв подсоединяется к сетчатке, – это место называется зрительным диском – вообще нет светочувствительных клеток, это слепое место. Здесь мы ничего не видим. А немного в стороне от него расположена так называемая макула, пятнышко диаметром примерно 5 мм. Внутри нее есть ямка, она называется центральная ямка. В этой крохотной центральной ямке сосредоточено наше дневное зрение, колбочки, способность различать детали, видеть цвет.

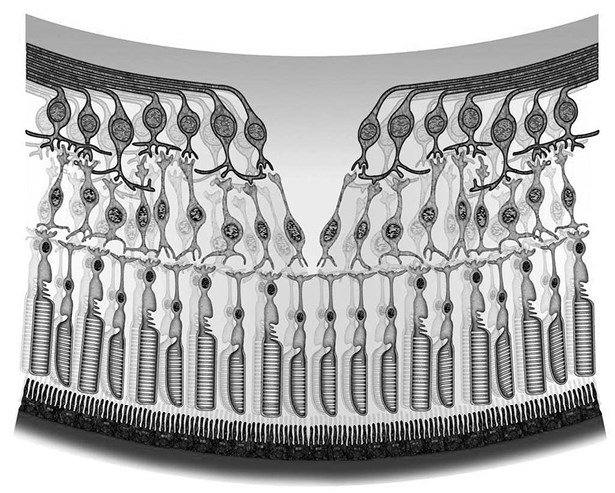

Поэтому мы должны все время сканировать мир. Глаз все время движется, чтобы в поле зрения макулы попало как можно большее пространство. Устойчивость картинки мира обеспечивается специальными «стабилизаторами зрения», позволяющими нам не замечать эти движения глаза. Когда мы двигаем головой, благодаря этой системе стабилизации мы не имеем скачка изображения. Давайте посмотрим, что происходит в этой ямке. В ней нет этих горизонтальных или ганглиозных клеток, все расчищено, свет подходит непосредственно к светочувствительным клеткам, туда, где находятся сплошные колбочки.

На сетчатке колбочки доминируют на узком пространстве этой ямки. В самой сетчатке очень много сосудов, через которые должен проходить свет и которые мешают видеть. В центре же ямочки сосудов нет, тут все вычищено, чтобы в нее свет мог проникнуть без помех.

Макула, окружающая ямку, – это небольшое пятно желтого цвета, оно является фильтром и поглощает избыток синего и ультрафиолета, тем самым защищая неприкрытые колбочки в ямке. Этот фильтр защищает глаз от солнечного излучения. Фоторецепторы содержат пигмент, обычно темный, и он поглощает свет. А основная масса ночных животных: кошачьи, еноты – не имеют такого пигмента. Зато у них в глазах есть тапетум, зеркальный выстилающий слой. Свет у них работает иначе, чем у человека. Он доходит до этого отражающего слоя и как от зеркала отражается обратно, подобно тому как это происходит в глазу морского гребешка. Таким образом, свет проходит сквозь сетчатку один раз, а потом сзади снова поступает на сетчатку. На этом основано такое всем известное явление, как яркое свечение глаз некоторых животных в темноте. Мы и наши коты видим мир совершенно по-разному.

Макула и центральная ямка в глазу человека

Структура центральной ямки глаза

Существует три вида колбочек, которые воспринимают цвет. Они чувствительны к разной цветовой частоте и отвечают за три цвета: красный, зеленый и синий. Тут кроется ответ на загадку трех основных цветов спектра, которые так существенны для нашей живописи, для смешения пигментов. Это связано с тем, что мы видим три цвета. При этом рецепторы красного эволюционно возникли позже других. У животных, которые видят цвет, есть только два вида колбочек, а у нас – три. Только редкие виды обезьян – обладатели трех видов колбочек, которые позволяют видеть красный цвет. У дальтоников, которые составляют 10 процентов мужского населения и 1 процент женского, расстройство цветового зрения связано с дефектом в X-хромосомах, из‐за которого наиболее поздно развившаяся структура красных колбочек оказывается пораженной. Поэтому дальтоники не видят красный. Эта структура вообще наименее эффективна и чувствительна, поэтому ночью мы воспринимаем синий, зеленый, но красного цвета ночью не видим, он дается нам как черный. Эти позднее других образовавшиеся колбочки менее стабильны.

Итак, в нашем глазу мы имеем две системы. Одна воспринимает контрасты – это палочки. Она занимает большую часть сетчатки – это доминирующая и наиболее эволюционно древняя система. Она воспринимает контрасты, движения и освещенность. Она чувствительна к количеству фотонов, которые отражаются и попадают к нам в глаз. Эта система улавливает интенсивность света, но не воспринимает цвет. И это чувствительные к цвету колбочки, сосредоточенные на крошечном пространстве центральной ямки. Мы имеем две разные системы зрения, как будто два типа глаз совмещены в одном, и они все время должны интегрироваться, но могут и дезинтегрироваться. Свет и цвет воспринимаются двумя разными системами, и, строго говоря, поразительно, что нам удается их совмещать. Например, синий нам дается всегда как менее освещенный. А желтый, отражающий такое же количество фотонов, нам будет казаться более ярким. Такого рода эффекты проявляют себя в живописи. Взять хотя бы известный пейзаж Клода Моне «Восход солнца, впечатление» (1872), от которого пошло название импрессионизм. Здесь изображено солнце и его отражение в воде. Моне, который был невероятно чувствителен к свету, придал солнцу и дымке, сквозь которую оно светит, абсолютно одинаковый уровень освещенности. Это хорошо видно на черно-белой фотографии картины, ведь черно-белая фотография фиксирует как раз то, что видит система палочек. Она фиксирует освещенность, контрасты, но не цвет. И на этой черно-белой фотографии нет солнца, оно исчезло, потому что имеет такой же уровень освещенности, как и фон, между ними нет контраста. Моне создает контраст, противопоставляя синий и красный. Благодаря свойствам нашего зрения синий нам кажется более тусклым, а красный – более ярким. Это и создает эффект восхода солнца. Мы видим этот пейзаж двумя разными системами (фиксирующей степень освещенности и фиксирующей цвета), которые потом интегрируются, и в результате мы получаем эффект этого живописного полотна.

Различия между освещенностью и цветом в значительной мере зависят от упомянутых мной ганглиозных клеток. Они существуют в большом количестве и служат первичными интеграторами зрения, они собирают сигналы воедино. Ближе к периферии сетчатки они имеют очень разветвленные отростки, ближе к макуле – маленькие отростки и с их помощью могут создавать сеть из двух-трех клеток, а в районе самой центральной ямки одна ганглиозная клетка соединяется всего с одной колбочкой. Если клеток в этой сети будет больше, пропадет детальность нашего видения. Это первые интеграторы, поэтому там есть горизонтальные клетки, которые создают дополнительный уровень интеграции по отношению к ганглиозным клеткам. Ганглиозные клетки, интегрируя группы рецепторов, позволяют нам прочитывать контрасты, отличать светлое от темного. А организация контрастов лежит в основе организации форм. Та информация, которая делает нас людьми, тесно связана с нашим умением видеть детали. А движение воспринимается там, где сильнее интеграция, позволяющая воспринимать движение как образ, единую картинку.

Сказанное существенно для понимания живописи. Взять хотя бы картину Пуссена «Похищение сабинянок».

В ней движение и неподвижность находятся в очевидном контрасте. Каждое тело тут движется, каждое невероятно энергично, но в целом картина кажется нам на удивление статичной. Здесь нет динамики. Эта живопись ориентирована на колбочки, на детальное рассмотрение. Картина построена так, что она нарушает нашу способность видеть ее зонами контрастов, которая и позволяет воспринимать движение как единый динамический образ. Любопытно сравнить эту картину с полотном на тот же сюжет Рубенса. По сравнению с Пуссеном оно кажется очень динамичным.

Никола Пуссен. Похищение сабинянок, 1634–1635. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Питер Франциск Мартениси. Гравюра по картине Петера Пауля Рубенса «Похищение сабинянок», 1763–1769. Рейксмузеум, Амстердам

Чтобы достичь этого эффекта, художнику пришлось собрать тела в массы, противопоставить одну массу другой, оставить в середине пустоту и одновременно подавить установку зрителя на чтение деталей. В результате полотно Рубенса мобилизует другой тип восприятия, который позволяет читать динамику. Рубенс понимает, что достижение динамики возможно лишь там, где блокировано чтение отдельных деталей, иначе общее динамическое целое будет разрушено. Неудивительно, конечно, что живопись тесно связана с особенностями нашего зрения. Один тип живописи в большой мере мобилизует периферическое видение, а другой – центральное.

Психологи различают наличие двух систем – where system и what system: систему «где» и систему «что». Система «где» определяет общую локализацию, топографию места, фиксирует движение, она связана с палочками. А восприятие деталей, понимание вот этого «что» осуществляют колбочки. Эволюционно две системы возникают в разные периоды. Система «где» более старая. Различие между этими системами никогда не исчезает, сигналы идут по-разному, интеграция их происходит только на уровне сложных психических процессов. Те сигналы, что посылают в мозг колбочки, первоначально не синтезируются с теми, что посылают палочки. Интеграция происходит позже, и это важно. Первоначальная сепарация позволяет осуществить не просто смешение сигналов от разных систем в общую массу, а относительно структурную интеграцию. Все искусство замешено на этой двойственной системе, поэтому она так существенна.

Под конец я хочу остановиться на загадке улыбки Моны Лизы. Одни, как известно, видят эту улыбку, другие нет. Считается, что это первый улыбающийся портрет в истории живописи. У советского поэта Павла Антокольского есть стихотворение «Встань, Прометей!», в котором есть странное четверостишие об этой улыбке:

Встань, Леонардо, свет зажги в ночи,Оконце зарешеченное вытриИ в облаках, как на своей палитре,Улыбку Моны-Лизы различи.

Улыбка Моны Лизы. Из книги: Margaret Livingstone. Vision and Art. The Biology of Seeing. Los Angeles; Berkeley, University of California Press, 2004

Странным мне оно кажется потому, что поэт считает, что улыбка Джоконды являет себя в ночи, то есть именно тогда, как отключена система зрения «что». И эта неожиданная интуиция как будто получает подтверждение в науке.

Психолог, занимающаяся искусством, Маргарет Ливингстон утверждает, что улыбка Моны Лизы связана с восприятием этой картины двумя системами. Одна система позволяет увидеть улыбку, а вторая ее стирает. Улыбка возникает в системе «где», доминирующей в ночном видении и усиливающей контрасты. Когда же мы переходим к системе «что» и сосредотачиваемся на деталях, улыбка становится менее заметной.

Чем выше четкость изображения, тем менее улыбчива Мона Лиза. Динамизм улыбки связан с системой контрастов и исчезает вместе с ними. Ливингстон утверждает даже, что чтение мимики оказывается эффективней в рамках более архаичных систем восприятия: «Когнитивные процессы высокого уровня, – пишет она, – такие как речь, могут заглушать процессы более низкого уровня, такие как интерпретация эмоциональных состояний. Я подозреваю, что люди могут лучше оценивать правдивость, если лица тех, кто лжет или говорит правду, немного выведены из фокуса»361. С ее точки зрения, улыбка в полной мере проявляет себя в результате определенного зрительского поведения. Для того чтобы хорошо ее увидеть, мы должны сначала смотреть на уши или прическу Моны Лизы, отвлечься от губ и увидеть периферическим зрением улыбку как систему контрастов, а затем перевести глаза на ее губы. Тогда произойдет перенос контраста, воспринимаемого нашим боковым зрением, на центр, и Джоконда начнет улыбаться. Все тут связано с переносом взгляда от периферии к центру.

В сущности, речь тут идет о том, что всякая живопись должна пониматься как динамическая интеграция по меньшей мере двух систем. Зритель все время переходит от одного типа восприятия к другому. Но в некоторых направлениях живописи несомненна преобладающая ориентация на одну из этих систем. Так, некоторые картины импрессионистов построены в основном на контрасте цветов, которые сливаются воедино и приносят деталь в жертву динамизму. Несмотря на значимость цвета, импрессионизм во многом ориентирован на периферийную систему восприятия, а академическая живопись – на центральную систему восприятия.

Мы все время занимаемся интеграцией разных систем. Речь идет о сложном процессе, описываемом отношением центр/периферия, которое еще в 1953 году было досконально исследовано психологом Стивеном Каффлером. Одна из важных проблем восприятия – это экономия его организации. Мы не можем воспринять оттенки цвета и освещенности каждого пикселя в отдельности. На принципе сходной экономии построена запись и передача изображений, известная как система JPEG. Фотографии, кодирующие характеристики каждого пикселя, потребуют огромного объема памяти. JPEG фиксирует однородные зоны и кодирует зону как многократное повторение одного пикселя. Точно так же работает наш мозг. Каффлер заметил, что маленькие пятнышки света лучше активируют рецепторы, чем большие пятна. Одновременно активируются и ингибируются ганглиозные клетки. При этом ингибируются рецепторы, непосредственно примыкающие к зоне активного восприятия. Возникает отношение центр/периферия, сопровождающееся подчеркиванием границ между разными зонами, то есть, в конечном счете, усилением контраста. Все, что находится внутри границы, воспринимается как один оттенок цвета и уровень световой интенсивности, а все, что расположено на внешней стороне границы, – как другой. Таким образом, происходит упрощение организации видимого поля. При этом мы все время занимаемся перераспределением отношения центр/периферия, что позволяет нам более экономно и эффективно обрабатывать информацию об изображении. Не будь этой упрощающей системы, мы бы тратили на визуальное восприятие гораздо больше времени и энергии. Ганглиозные клетки тут активно задействованы, ведь именно через них происходит первичное объединение этих зон.

Этот упрощенный экскурс в анатомию и физиологию нашего зрения нужен мне, чтобы уйти от понимания изображения как статичной картинки и еще раз подчеркнуть, что изображение – это результат многоуровневого динамического процесса, обладающего сложной интегративной функцией. Разные системы интегрируются, но каждый раз могут интегрироваться по-разному, как показывает Ливингстон на примере с улыбкой Моны Лизы. Мы переходим от одного момента к другому, все время меняется распределение зон центра и периферии и, соответственно, меняется то, что мы видим. Мы по-разному соединяем контрасты, освещенность, цвет. Это мерцающая система, которая синтезируется, дифференцируется, меняется. Изображение – это не предмет, но процесс в нашем сознании. Самые замечательные живописцы принимали это в расчет.

Лекция IV

О стыде. Макс Шелер: стыд как выражение переходов от индивидуального к всеобщему. Нагота и форма тела. Атлет становится богом. Ксоанон: столб становится антропоморфным. Форма и время. Форма и лицо. Физиогномика. Маска как истина и ложь. Анатомия и écorché. Ласко: неизобразимость человека. Леви-Стросс и Леруа-Гуран: первобытные изображения как язык. Шаманизм и лабиринты транса. «Art and Аgency» Альфреда Гелла. Внешнее и внутреннее. Пойесис как обнаружение скрытого. Хайдеггер. Гепатоскопия. Хумбаба – лицо-внутренности. Синди Шерман и травма взгляда.

В прошлый раз я говорил об особенностях зрения и коротко о том, как анатомия и физиология нашего зрения отражаются в искусстве. Сегодня я попытаюсь выйти на другой уровень антропологии. Моя задача – постепенно двигаться от биологии к культуре и искусству. Мне еще предстоит более подробно остановиться на примитивном племенном искусстве. А сегодня я хочу поговорить о возникновении формы, о связи формы и человеческого тела, о том, как человеческое тело начинает оформляться как некая форма. В прошлой лекции я говорил о том, что человек отличается от животного мира своей наготой и «безвидностью». Американский антрополог Десмонд Моррис написал влиятельную книгу о человеке – «Голая обезьяна». Нагота этой обезьяны должна быть принята в расчет, когда мы говорим о ней. Мы уже обсуждали свойство человека покрывать себя изображениями, которые придают ему определенность, проецируют на него идентичность, но при этом речь идет об определенности социального типа, например принадлежности к племени или клану. Индивидуальная идентичность, конечно, тоже может создаваться одеждой и гримом. В упомянутом мной племени омо из южной Эфиопии живопись на теле и лице одновременно и уничтожает индивидуальность, и создает ее. Речь идет о некоем мерцании индивидуального и родового, характерном, например, для феномена моды.

Сказанное отсылает к одному качеству, которое, как мне кажется, напрямую связано с появлением формы человека в изображениях, – это стыд. Стыд неизвестен животным. Именно человек испытывает стыд наготы. Это характерное явление в той или иной степени присутствует во всех культурах, за исключением самых примитивных племен, которые еще недавно можно было найти среди, например, австралийских аборигенов. Почти всюду люди прикрывают свои гениталии, некая загадочная сила заставляет их украшать себя, одеваться и скрывать части своего тела.

Фрейд говорил, что человеческие гениталии бесформенны и в силу этого вызывают отвращение. За исключением состояния эротического возбуждения, вид половых органов неприятен человеку. В этой ситуации сложно проявляется неустойчивая оппозиция форма/бесформенное. Стыд интересен тем, что он в иной перспективе возвращает нас к вопросу о глазе и взгляде. Стыд невозможен без взгляда, обращенного на испытывающего его человека. Выражаясь философски, стыд прямо связан с «бытием-для-другого». Жан-Поль Сартр так писал о стыде: «… личность представлена сознанию, поскольку она есть объект для другого. <…> стыд <…> является стыдом перед собой, он является признанием того, что я есть тот объект, на который смотрит другой и судит его»299. Иными словами, стыд возникает под воздействием инверсии глаза во взгляд.

Но в своем рассказе я обращусь не к Сартру, а к немецкому феноменологу Максу Шелеру, автору специального эссе о стыде. Cтыд обладает свойством исчезать и появляться. Приходит женщина к незнакомому мужчине-гинекологу и во время медицинского осмотра не испытывает стыда. Или мать, когда бежит на помощь своему ребенку, не испытывает стыда, даже если она почти не одета. Согласно Шелеру, стыд – это чувство обращенности к самому себе, чувство себя, и в этом смысле он солидарен с Сартром, у которого это тоже чувство себя, испытываемое через взгляд другого. Если человек полностью поглощен чем-то вне себя, он не испытывает стыда. Но стыд не появляется и тогда, когда человек воспринимается другими не как неповторимый индивид, а как некая безличная роль, функция, например роль пациентки в кабинете гинеколога и роль натурщицы перед художниками. Но, замечает Шелер, ощущение себя индивидом не всегда вызывает стыд. Вот что пишет философ: «„Обращение“ к самому себе, укорененное в этой динамике стыда, не происходит, когда человек „дан“ самому себе как нечто общее или индивидуальное. Оно возникает тогда, когда ощущаемая интенция другого колеблется между индивидуализирующей и генерализирующей установкой и когда моя собственная интенция и ощущаемая мной противоположная интенция имеют не общее, но противоположные направления»300. Иными словами, стыд возникает тогда, когда установки человека, который его испытывает, и того, кто на него смотрит, имеют противоположные направления. Женщина у врача хочет быть безликой пациенткой, а врач, вместо того чтобы следовать ее желаниям, начинает видеть в ней предмет особого интереса, индивида.

Стыд появляется при переходе от всеобщего, от усредненности к индивидуальному или наоборот. Этот переход любопытен. Человек существует в качестве родового существа и индивида одновременно. Животное – тоже родовое существо, но оно не достигает той степени индивидуации, которая доступна человеку. Не припомню, кто именно говорил, что кошмар – это животное с индивидуированным человеческим лицом или же человек с мордой животного. Одежды, украшения, татуировки прежде всего выражают родовое, связанное с тотемом. Члены племен, которые в рисунках на теле используют изображения животных, уподобляют себя животным. Есть исследования, например Леви-Брюля, который говорит, что в такого рода племенной культуре человек не отличает себя от животного, который является его тотемом. Согласно его интерпретации, некоторые индейцы бороро не признают отличий между собой и попугаями арара: «„Бороро <…> хвастают, что они – красные арара (попугаи)“. Это вовсе не значит, что только после смерти бороро превращаются в арара или что арара являются превращенными в бороро и поэтому достойны соответствующего обращения. Нет, дело обстоит совершенно иначе. Это не имя, которое они себе дают, это также не провозглашение своего родства с арара, нет. Бороро настаивают, что между ними и арара присутствует тождество по существу. Фон ден Штейнен полагает непостижимым, как они могут считать себя одновременно человеческими существами и птицами с красным оперением. Однако для мышления, подчиненного закону партиципации, в этом нет никакой трудности»301.

С другой стороны, человек – это крайне индивидуализированное существо, вся его биография связана с индивидуацией, как говорят философы. Человеческая мода всегда колеблется между снятием индивидуальности и ее подчеркиванием. Мода диктует тип, создает единообразие и одновременно является способом индивидуировать себя в рамках этого единообразия. То же и с татуировками. Девочка, любящая татуировки, пытается выделить себя из массы и одновременно становится частью массы татуированных девочек и исчезает в ней.

В интимных отношениях стыд, по мнению Шелера, исчезает, отчасти потому, что в них исчезает индивидуальность. Мы регрессируем на уровень животных. Индивидуальность партнера, которая важна перед этим и после этого, растворяется в физиологическом акте, который ее снимает. Лакан говорил, что романтическое чувство любви призвано восстановить индивидуальность отношений после полового акта. Личность возникает в любви в противовес ее исчезновению в телесных отношениях.

Тело – это такая поверхность, на которой индивидуальность в принципе поглощается всеобщим. Человеческое восприятие превращает мир в знаки, значимые тотальности. Тело идеально значит. Западная культура традиционно отделяет тело от лица. Лицо специализируется в индивидуальном, тело снимает ту индивидуальность, которая есть в лице. Лицо этому сопротивляется. В Древней Греции, придумавшей эстетику наготы, нет лиц. Тело подчеркивает всеобщность, принадлежность к человечеству как виду. И тут существенно смешение всеобщего, видового с идеей красоты, которая как бы поглощает индивидуальность. Красота по-гречески – κάλλος (kállos), это нечто чувственно данное, но у Платона чрезвычайно приближающееся к невидимой высшей идее блага. У греков всеобщее и прекрасное характеризуют тело, потому что оно приобретает форму. Казалось бы, ничего не надо придумывать, у нас у всех есть тело, имеющее какую-то форму. Но это далеко не так.

Джорджо Агамбен, например, остроумно заметил, что нагота в принципе недостижима и не может быть представлена в виде некоей конечной формы. Он говорит о стриптизе как об акте, который никогда не может быть завершен явлением наготы: «Как событие, которое никогда не достигает завершенной формы как форма, не позволяющая вполне схватить себя, когда она случается, нагота, – пишет он, – в прямом смысле слова бесконечна: она никогда не прекращает случаться»302

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Жиль Делёз. Логика смысла. Theatrum philosophicum. М., Раритет; Екатеринбург, Деловая книга, 1998, с. 82.

2

Русский перевод тут неточен и исправлен.

3

Жиль Делёз. Логика смысла, с. 81. Делёз цитирует тут диалог Шарля Пеги «Клио».