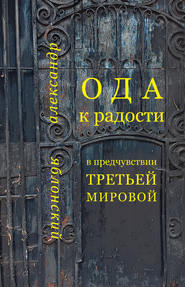

скачать книгу бесплатно

– До чего дожили?! Совсем недавно я бы стер этого сосунка в порошок, не задумываясь, в пыль. А теперь нужно уговаривать жениться на миллионерше.

– Политика, товарищ генерал. Ничего не поделаешь. И долг. Что прикажут, то и сделаем. Прикажут, так и в Господа Бога поверим, креститься начнем. Служба…

– Ну это вряд ли. Креститься… Хотя в 401-й школе нас и этому учили. Хорошо учили. Главное же, чтобы мы приказывали, а не нам. А там будем посмотреть.

– Пока же приказано этого хмыря уломать, товарищ генерал. Женить.

– Понимаю… только обидно. Думаешь, не согласится стать зятем-миллионером? Тем более что эта девица – красавица. Я видел фото.

– Не знаю. Этот скрытный, уже зомбированный антисоветчиной молодняк – они непредсказуемые. Всё может…

– А если она согласится жить здесь?

– Ну это вряд ли. Поиграет месяц-другой в декабристку и взвоет. Лишь бы он фортеля не выкинул. Он – упрямый.

– Упрямый и принципиальный. Как сидел: прямо, в глаза смотрел. Не врал, но ничего не сказал толком. Закрытый, но не конфронтационный. Вообще-то – наш кадр. Я бы его взял в органы. Что выкинет?..

– Не повесится?

– Не дай Бог! Тогда нам головы не сносить. Юрий Владимирович такое не прощает. Хотя… Это – мысль. Только не так. Что-либо бытовое. Несчастный случай, автомобиль…

– И квартиру сэкономим.

– Не мелочись. Здесь надо все просчитать. Неизвестно, как там отнесутся. Проработай, как один из вариантов. Не более того! Лучше бы, чтобы согласился. И нам двойная выгода. Итальянские миллионеры на углу не валяются.

– Будем биться.

– Обнимитесь, миллионы… У-у-у… Блядь!

* * *

Не отрекаются, любя. А не любя? Отречение – это грех, беда, необходимость, блажь, случайность? И от кого отрекаются: от другого – любимого или нелюбимого, от веры, от страны, от себя, – или во имя себя, во имя родины, веры, любимого? И что тяжелее и непростительнее: отречение от веры или от нации? И что есть отречение?

Отречение от веры… Отречение от веры во Всевышнего или от ритуалов, присущих данному способу веры? Отречение есть потеря пути к Нему или нахождение, открытие другого – верного, а если не самого верного, то наиболее близкого душе «маршрута»? Если маршрут, то куда? К Нему – это понятно, а от него – куда? И возможно ли, и что за это платят?..

Отречение не от Него, а от пути, от способа Его постижения: переход из православия в католицизм, из иудаизма в лютеранство (наиболее верный и «безболезненный» вариант приобщения к христианству), из христианства в ислам (ныне все более распространенный вид смены вероисповедания) и так далее есть, как кажется, наиболее частый и типичный вид отречения в вопросах веры. Формально – это так. Во всяком случае, так было во времена ушедшие: от Него отрекались относительно редко. Чаще отрекались от «пути». Однако какая огромная разница, пропасть между, скажем, «новыми» христианами – обращенными: марранами, выкрестами, морисками, которые, несмотря ни на что, оставались явно или чаще скрытно преданными своей религии и своим верованиям, духовному миру предков – и отступниками – отпадающими- искренне, добровольно, самоотверженно, раз и навсегда уходящими от этого мира, от веры, в которой были рождены: от христианства (апостасия), от ислама (иртидад), от иудаизма, от религии как таковой (атеизм). С атеизмом вопрос сложнее, ибо не есть ли атеизм своеобразная форма религии, веры в отсутствие высших и непознаваемых сил, веры в самодостаточность объективного мира и самомотивированность его существования, веры в силу разума и созидательной деятельности человека как главного материального и естественного творца цивилизации. Именно – веры, ибо доказать отсутствие некоей Высшей Силы атеисты не могут, а агностики и не пытаются. Впрочем, эти важные, возможно, принципиально существенные, но частные особенности атеизма как специфической веры, не меняют и не отменяют суть глубинных различий в сущностях обращения – в той или иной степени насильственного и отступничества – относительно добровольного. Разница не только между этими явлениями как таковыми, но и между социально-психологическими типами обращенных и отпадающих, природой и ориентацией и, соответственно, мотивами их поведения.

Эти два вида отречения, при всей разноприродной сути, часто соприкасаются, пересекаются. Граница между ними бывает размытой, и с точностью определить, с каким видом отречения имеем дело, порой сложно. Да и само понятие «отречение», особенно, когда идет речь о conversos, имеет в ряде случаев размытое интерпретационное поле или просто ложное толкование, произвольную дефиницию и атрибутику. Можно ли назвать «выкрестом» человека, до крещения ни к какой религии не принадлежавшего, то есть атеиста, как, скажем, большого русского поэта Н. М. Коржавина, крестившегося в 65-летнем возрасте, никогда ранее никакого отношения к иудаизму не имевшего. Наверное, можно, если принимать активный атеизм, а именно таким атеистом в молодые, да и зрелые годы – до поры до времени – был Н. Коржавин («комсомолец-доброволец» в буденовском шлеме), за специфическую форму веры, верования. Но только в этом аспекте Коржавин – «выкрест», то есть сменивший одну «веру» – «атеистическую» – на христианство. Однако не это имеют в виду, называя – даже не в силу религиозной нетерпимости, а по безграмотности – Наума Моисеевича «выкрестом». Или однозначно безграмотная идентификация как «выкреста» о. Александра Меня, которого крестили в шестимесячном возрасте, или настоятеля церкви Христа Спасителя в Нью-Йорке протоиерея Михаила Меерсона, крещеного в 7 лет и др. Вот супруга протоиерея, матушка Ольга, – выкрест, отступник, то есть иудейка, принявшая иудаизм в совершеннолетнем возрасте – после эмиграции из Москвы в Израиль, и через иудаизм, через «ветхозаветные богородичные тексты» пришедшая к православию по собственному, никем не навязанному выбору, без малейшего принуждения, но не без влияния близких (не по крови, а по духу) людей, в первую очередь о. Ильи Шмаина, его дочери Татьяны и других. Удивительная фигура матушка Ольга Меерсон (урожденная Шнитке) – профессор русского языка и литературы Джорджтаунского университета, доктор филологии (диссертацию защитила в Колумбийском ун-те), регент церковного хора (до 1995 года) – отличный музыкант, литургический богослов, искусствовед, переводчик. Богом отмеченная личность. Выкрест – отступник.

Однако при всех сложностях диагностирования и классификации, аутентичность отречения – основной индикатор двух его видов. Обращение, как правило, при всех многочисленных и разнообразных исключениях, в принципе – фиктивно. Эта фиктивность может быть имплицитной, потаенной, рано или поздно, но выявляемой. Отпадение, как правило, почти без исключений, – подлинно.

Обращенным более всего «повезло» в Испании (и нам, ибо это самый впечатляющий в силу своей абсолютности вариант и пример обращения). Ещё бы: на Пиренеях иудеи пережили «Золотую эпоху» своей многовековой цивилизации: с начала VIII века – завоевания Иберии мусульманами и до середины XII века – вторжения Альмохадов – почти четыре века евреи были признанной и ценимой частью исламского общества. Эти века вознесли их на вершины экономической, интеллектуальной и культурной жизни Испании. Это была самая образованная, производительная и богатая его часть. Богатство, власть и особенно самодостаточность, ощущение и уверенность в своей самодостаточности, расслабляют и оказывают плохую услугу. В этом убеждаемся и по сей день, и не только в отношении иудеев.

Особый суд католической церкви – «Инквизиция» – был создан в 1215 году Папой Иннокентием III. Церковный Трибунал, в задачу которого входило «обнаружение, наказание и предотвращение ереси», был учрежден Григорием IX в Южной Франции в 1229 году, его деятельность охватила всю католическую Европу, особенно Пиренейский полуостров, и достигла своего апогея в институте Испанской Инквизиции, которая была рождена с санкции Сикста IV Фердинандом – королем Арагона и Кастилии – и Изабеллой Кастильской в 1478 году. Испанская инквизиция, подчинявшаяся только испанским монархам, помимо поддержания чистоты католической веры у подданных, должна была заменить средневековую инквизицию, находившуюся под надзором Папы Римского: «папская» инквизиция была чрезмерно терпимой и лояльной, по мнению «отцов реконкисты», к нарушениям канонической чистоты католической веры и тем более к ереси.

Задачи Святой инквизиции были многочисленны, деятельность охватывала различные стороны духовной, да и светской жизни общества: от цензурирования всех печатных изданий христианской Европы («Индекс запрещенных книг» – 1559 год), борьбы с остатками участников патарии (религиозной борьбы «низов» за Клюнийскую реформу, то есть против падения нравственности монашества и духовенства, продажи и покупки церковных должностей – «симонии», за освобождение монастырей от влияния светских властей, чистоту целибата и пр.), «ведьмизмом» (известные массовые процессы о ведьмах XV – начала XVII веков), еврейскими погромами (Папа Николай V в 1451 году передал Инквизиции дела о погромах: Инквизиция должна была наказывать погромщиков, предотвращать насилия и пр.) – до дел о двоеженстве, содомии, фальшивомонетничестве и др. В эпоху Реформации основное внимание Святой Инквизиции Испании привлекли проповедники-протестанты, протестантизм стал главным врагом монархов Пиренеев.

Однако доминанта всей деятельности Инквизиции, конечно, – обеспечение каноничности веры новообращенных, иначе говоря, искоренение тайного исповедания религии отцов новыми «христианами», выявление неискренности, «практицизма» принятия христианства и предотвращение (как следствия этого) явного или тайного отпадения от «истинной веры». Поэтому естественно, что именно Испания (и в меньшей степени Португалия) была самым благодатным местом для расцвета инквизиции. «Естественно» потому, что именно Пиренеи стали заповедником новообращенных – conversos (выкрестов).

Ближе к завершению Реконкисты, то есть к концу XIV века, с вытеснением сарацинов из Испанских королевств последовало насильственное обращение иудеев и мавров в истинную веру. Точнее, они были поставлены перед выбором: покидать землю предков или отвернуться от веры отцов. Трудно сказать, какой процент евреев выбрал тот или иной путь, но несомненно, что большая часть вынуждена была креститься. Эти conversos продолжали играть доминирующую роль в экономике, в финансовой, социальной, культурной жизни Испании, что постепенно и во всё большей прогрессии раздражало новую аристократию кастильянцев. Короче говоря, как и подобало, рост богатств и власти новообращенных вызвал соответствующую реакцию: появились всевозможные теории заговора евреев с целью разрушения испанского дворянства, государственности, Католичества и т. д. Реальных причин и доказательств для преследований не было, но необходимость проверки подлинного католического исповедания у новообращенных никто не отменял.

Как утверждали ранние хронисты (в частности, Хуан Антонио Льоренте), в Испании в 1481–1808 гг. жертвами инквизиции стали 341021 человек, из которых 31912 было сожжено живыми, а с 1481 по 1497 год в костре погибло чуть менее 9000 человек, около 6000 было сожжено после казни удушением. Более 90000 были подвергнуты церковному наказанию и конфискации имущества. Более поздние исследователи корректировали эти цифры в сторону уменьшения – примерно наполовину. Однако нельзя забывать и о раскаявшихся. Во времена Торквемады (в 1483 году испанскую инквизицию возглавил Томас де Торквемада – потомок крещеных евреев: его дядя, кардинал Хуан Торквемада, и его бабка были «из рода обращенных в святую католическую веру». Так что о марранах-выкрестах, их внешнем и потаенном бытии Великий Инквизитор знал не понаслышке), то есть с 1483 года по 1498 год Consejo de la suprema или местные трибуналы, прибывая в тот или иной город, провозглашали «акт милосердия». Или «месяц исповедания»: в течение 30 дней иудеи (а затем и мавры) могли добровольно признаться в грехе и совершить покаяние. А грех – и самый великий – был один: отпадение от Католической веры, потаенная приверженность иудаизму или исламу. В это же время любой горожанин мог и должен был сообщить имеющуюся информацию о новообращенном христианине, тайно практикующим иудаизм (или ислам). Покаявшихся прощали или, в крайнем случае, приговаривали к штрафу и легкому наказанию: накладывали пост и епитимью, а также обязывали носить санбенито. Если же после покаяния осужденный снова попадал в инквизицию по подозрению в ереси, спасти его ничего не могло. При отказе от показаний прибегали к пыткам, которые изобрели и практиковали прежде всего в светских судах. Католическая церковь и инквизиция доминирующее значение придавали добровольному и чистосердечному признанию не под пыткой и кровью себя не оскверняли. Сколько было таких «покаявшихся», сказать трудно, но несомненно: значительно больше, нежели взошедших на костер.

Примерно такая же судьба постигла и морисков – крещеных мусульман. Несмотря на «Капитуляционный договор» 1491 года, обеспечивающий религиозную свободу маврам в Испании, в 1502 году им было приказано креститься или покинуть страну. Однако через некоторое время мориски стали подвергаться преследованиям не меньшим, нежели марраны, и к 1607 году они покинули Кастилию.

Надо подчеркнуть, что НЕ-католиками (некрещеными иудеями, мусульманами, протестантами и пр.) инквизиция не занималась. Инквизицию интересовало исключительно отпадение от веры, в первую очередь, новообращенных христиан, то есть потаенное, а иногда и открытое демонстративное возвращение в лоно прежней религии. Впрочем, о каком потаенном исповедании веры предков могла идти речь, особенно у иудеев, если самые важные и необходимые признаки – «символы веры» – были абсолютно наглядны. Соблюдение субботы, правил кашрута, седера и других обязательных законов иудаизма служили наглядным и наилучшим способом распознать среди марранов отступников – практически всех. Анимус – то есть насильно принужденные (так рассматривала марранов еврейская традиция) это прекрасно понимали. Закупка определенных продуктов в определенных лавках или недвижение в субботу были бесспорными доказательствами, несравнимыми с любыми доносами или расследованиями. Однако евреи на это шли.

Вышеприведенный обширный экскурс в область общеизвестных хрестоматийных сведений об испанской инквизиции понадобился только для того, чтобы ещё раз показать: мощная, веками выверенная, гибкая и лицемерная, беспощадная, но юридически безупречная, всевидящая государственная машина борьбы с отступничеством ничего не могла сделать с непреклонной привязанностью обращенных к своей природной, традиционной, с молоком матери воспринятой вере. И в конечном счете потерпела поражение: Трибунал Священной Канцелярии Инквизиции был окончательно упразднён во времена королевы Изабеллы Второй в 1834 году, хотя практически прекратил свою деятельность в сфере борьбы с вероотступниками в XVI веке. Марраны же, а точнее их потомки, составляют мощную часть испаноязычного населения планеты. Только в Испании сегодня насчитывают более 20 % населения, имеющего еврейские корни, более 12 % – арабские или берберские, хотя столетия христианизации – уже не насильственной – оторвали их от иудейского мира. Такая же ситуация и в католическом Новом Свете, где инквизиция боролась с массово бежавшими туда марранами с большим энтузиазмом и жестокостью, нежели на Пиренеях (не было европейского «глаза»), и где потомки этих новообращенных играют весьма значительную и значимую роль в политической, финансовой, культурной жизни общества.

Всё это есть свидетельство жизненной силы, мужества, беспримерной сопротивляемости иудейской цивилизации, что обеспечило ей выживание и сохранение самоидентичности в течение тысячелетий. Случай уникальный: ни одна цивилизация не исчисляет свою историю более чем в 1000–1500 лет (за исключением китайской и индийской), однако только иудейская сохранила себя в первозданном виде более 4 тысяч лет, не имея большую часть своей истории собственной территории и государственности, то есть в рассеянии.

Однако историческая неудача – поражение Инквизиции – есть и свидетельство того, что естественная смена веры, пути к Нему – нонсенс, явление если не невозможное, то крайне редкое и противоестественное. И действительно, человек, с раннего детства живущий в среде своей религиозной общины (особенно, иудейской), верующий и соблюдающий Закон и традиции, практически не соприкасается с другой религией, у него нет ни возможностей, ни желания соблазниться другой верой. Может быть стимул: от сохранения жизни, состояния, положения до возможности преуспеть и пр. Однако это уже не относится к естественной осознанной смене религии или конфессии. Он может восстать против устаревших догматов своей веры, ее ультраортодоксальных крайностей, пойти на путь реформации (Спиноза, Уриэль да Коста), в конце концов, уйти от веры как таковой, уйти от Б-га (как в случае с А. Ковнером), но перейти искренне и добровольно в иную религию, безоговорочно принять систему ценностей, постулатов новой религии, естественно войти в новую общину, изменить способ мышления и нормы поведения, быта – всё это сомнительно и может быть лишь исключением из правила. Здесь необходима долгая изнурительная работа интеллекта, мощное душевное потрясение или духовное перерождение, житейский или нравственный катаклизм, а это случается крайне редко. Главное же, это относится к отпадению от веры, но не к обращению.

Сказанное характерно не только для иудеев или испанских мавров. Любая форма насильственного, активного или пассивного прозелитизма, как правило, не работает; во всяком случае, в первом-втором поколении. Как не работают насильственное или стимулированное удержание в рамках дозволенной – государственной религии. Как не работает попытка просто изменить вере в любом ее проявлении, предать свои убеждения.

Подтверждений тому масса: от Нового Света до глубинки Российской Империи.

В 1575 году король Испанский Филипп Второй издал декрет, по которому индейцы изымались из-под юрисдикции инквизиции. Продиктован декрет был не соображениями гуманности, а чистым практицизмом: масштаб зверств монахов, коим были переданы инквизиторские функции, над местным населением достиг таких размеров, что работать на плантациях, в рудниках (то есть на корону, на Церковь) стало некому. Практически любого, то есть почти всех «туземцев», можно было привлекать за отступничество от навязанной христианской веры, поклонение идолам, несоблюдение обрядов и так далее. Причем большинство отправленных на костер – это «рецидивисты», вторично нарушившие «слово», побывавшие в застенках монастырей, испытавшие пытки и угрозу сожжения, но опять возвращавшиеся к своим идолам, к своим верованиям. О зверских расправах над беззащитным населением стало известно благодаря памфлету Бартоломео де Лас Касаса, запрещенному в 1660 году, но разошедшемуся по всей Европе. Как было сказано в решении Трибунала Инквизиции, книга «содержит описание ужасных и диких преступлений, которые нельзя встретить в истории других народов, совершенных, по словам автора, испанскими солдатами, поселенцами и священниками католического короля в Индиях. Советуем запретить это повествование как оскорбительное для испанского народа, ибо даже соответствуй оно истине, было бы достаточно доложить об этом его Католическому Величеству, а не сообщать всему миру к удовлетворению еретиков и врагов Испании». Однако при всей неслыханной жестокости, «соответствующей истине», ещё несколько поколений коренных жителей Латинской Америки оставались верными прежним богам, да и ныне отголоски веры праотцов ещё заметны.

В России огненные забавы не были так распространены и регламентированы, как в Европе и колониях. Здесь предпочитали четвертование, обезглавливание, колесование, посажение на кол. Да и способ сожжения «в срубе» – наиболее часто применяемый вид «казни огнем» – был более «гуманен», нежели европейский – на костре. Для светской и религиозной власти (а это в России – сиамские близнецы) срубы были предпочтительны, потому что, во-первых, мужество погибающих, как и вид огня, пожирающего человеческое тело, могли привести к смущению охочих до этого развлечения жителей (а на подобные забавы сбегались массы любопытствующих, эти представления были популярны в одинаковой степени как на Руси, так и в Испании, Европе – знаменитые auto de fe). Во-вторых, когда в огонь входили такие личности, как Аввакум со сподвижниками или протестантский проповедник Квирин Кульман, то воспитательная цель позорища (т. е. зрелища) могла быть дезавуирована: своим неистовым словом они могли народ в сомнение ввести, – патриаршей уверенности в крепости православной веры по Никону не было. Однако эти предосторожности имели и практическую пользу – в прямом смысле – для осужденных. Хорошо прилаженный сруб, проконопаченный, забитый паклей, берестой, просмоленной ветошью (на Руси всегда водились большие умельцы подобный сруб соорудить или хворосту подбросить) моментально при поджоге давал сильное задымление. Поэтому осужденный почти сразу терял сознание; достаточно было сделать 2–4 вдоха, и он уже не чувствовал приближающихся мучений. В Православном мире, то есть в русских княжествах, а затем в Московии, России до 1739 года (это – дата последнего сожжения в отечественной истории), согласно законодательным уложениям, Церковным Актам, в огонь бросали в основном волхвов (колдунов и колдуний), активных еретиков, проповедующих против Православия в его официально узаконенном варианте (но не иностранцев), повинных в разграблении или уничтожении церковного имущества, особенно икон. Вероотступники также были кандидатами войти в сруб, или на примитивный костер, или быть прибитыми гвоздями к деревянной стене, которая и поджигалась. И здесь мы встречаемся с ситуацией, аналогичной европейской: с удивительным мужеством и силой духа обреченных, прекрасно знающих, что их ждет, с непоколебимой приверженностью своим духовным принципам и символам веры, с фактическим бессилием государственно-церковной машины словом, уговором, угрозой, пытками, самой лютой казнью изменить убеждения или верования, подавить волю «еретика». Достаточно было только заявить о покаянии, о возвращении в истинную веру или отречься от заблуждения – в монастырях и казематах, в Приказе Тайных дел, Преображенском Приказе, в Тайной Канцелярии и всех других дознавательно-пыточных учреждениях всех времен искренностью не интересовались. Российские верхи испокон веков отличались неискоренимым формализмом во всех сферах своей деятельности (поставленная «галочка» – венец творения светского или духовного чиновника). Поэтому власти сполна удовлетворялись формальным выполнением условий «спасения души» прихожанина, а следовательно, сохранения жизни, избавления от мучений. Однако в подавляющем большинстве известных случаев инакомыслящие – инакочувствующие – инаковерующие на это не шли. Были нечастые случаи массовых сожжений, как, например, старообрядцев: протопоп Аввакум Петров упоминал о подобной казни 100 своих не отрекшихся единоверцев; сам он после долгих безрезультатных увещеваний, просидев 14 лет в земляной тюрьме Пустозерска на воде и хлебе, взошел в сруб вместе с Епифанием, Лазарем и протопопом Никифором в апреле 1682 года. Не отрекаются любя. Любя Его, свой путь к Нему. Самая массовая казнь в огне была совершена в 1504 году – апогей и финал борьбы с ересью жидовствующих. Чаще случались индивидуальные процессы. Так в 1569 году за попытку переосмысления православных норм (потребление в пост телятины) были казнены нераскаявшиеся 3 человека. Через двадцать лет были брошены в горящий сруб муж и жена – еретики. В чем заключалась ересь, не ясно, но они прошли все увещевания и пытки, не покаявшись.

В деле же пыток и казней Святая Русь, где инквизиции практически не было, пожалуй, превосходила своих европейских соперников. Причем парадокс заключается ещё и в том, что наиболее чудовищные виды казней, практически не упоминаемые в иные времена и в иных странах, становятся обычным делом – «бытом» – тогда, когда Петр Первый прорубал окно в Европу: копчение заживо, распиливание деревянной пилой, сжигание части тела и пр. (В скобках можно упомянуть, что новации Петра были живы и в XX веке, и не только в виде города на Неве. «Социально близкие», то есть, блатари, в лагерях, кои были и есть слепок с мира «воли», по словам В. Шаламова, считали делом обыденным «перепилить шею живого человека поперечной двуручной пилой», не говоря о других оригинальных традициях /«Очерки преступного мира»/).

Так, при великом преобразователе был впервые в России применен уже забытый в Европе способ казни – «тальон», то есть принцип «наказания» не человека, а части его тела, совершившей преступление. В 1714 году Фома Иванов по непонятной причине разрубил при свидетелях топором икону. Это преступление шло по самой тяжелой «статье» о богохульстве. Фому Иванова приговорили к тальону. Сначала была сожжена его правая рука с зажатым в ней топором, и только после этого развели костер под ногами. В 1722 году аналогичным способом казнили другого преступника, который ударом палки выбил из рук священника икону. Ф. Берхгольц, свидетель экзекуции, писал, что рука богохульника, обмотанная просмоленной тряпкой, горела минут 8. Мужчина не издал ни единого стона. И не покаялся.

Если поступки этих двух богохульников необъяснимы (возможно, связаны с психическими аномалиями) и только по касательной подходят к размышлениям об отпадении от веры, то борьба со Старообрядческой или Древлеправославной церковью – прямая аналогия с деятельностью Инквизиции. Самой Инквизиции, как сказано, на Руси практически не было. При учреждении Петром Святейшего Синода был записан Духовный Регламент, одним из пунктов которого было учреждение должности «Прото-инквизитора». (Учился Петр у Запада, учился!). В обязанности его ведомства – «провинциал-инквизиторов» – входили, скорее, фискальные функции, а объектом внимания было исключительно духовенство, выполнение им Духовного Регламента и пр. Просуществовала русская инквизиция недолго: была распущена при Екатерине Первой.

Раскольничество преследовалось практически с окончания реформ патриарха Никона и Царя Московского Алексея Михайловича, то есть примерно с середины 50-х годов XVII века: на Поместном соборе Русской Православной церкви 1656 года все «двуперстные» были объявлены еретиками и прокляты. Старообрядцы восстали, первым взбунтовался Соловецкий монастырь, началась религиозная гражданская война со всеми вытекающими особенностями фанатической нетерпимости (включая массовые самосожжения). В 1682 году состоялась первая массовая казнь старообрядцев, а в 1685 году Правительница Софья издала «12 статей» – законов, по которым начались изгнания, пытки, массовые казни, в том числе и сожжения на кострах и в срубах, тысяч и тысяч нераскаявшихся раскольников – последователей Стоглавого собора 1551 года…

Следует подчеркнуть, что речь идет о тысячах нераскаявшихся раскольников – иначе говоря, о массовом неприятии новых канонов Православия, отхода от старины и традиций, о сопротивлении и несгибаемости в вопросе веры как правиле духовной жизни староверов любой формации (кроме единоверцев). То есть все о том же: попытки не только естественной, но и насильственной смены веры практически не работают, при всех исключениях.

Как и в Испании, в России, согласно Соборному Уложению, казнь «еретиков» свершала светская власть (духовенство не могло себя кровью марать!), но по указу церковных иерархов. Учились, учились. Особенно возбудились никониане после Собора 1666 года. Так,

– в 1666 году «богомерзкий чернец Вавилко /проповедник Вавила/ сожжен за свою глупость», как сообщал старец Серапион;

– в 1671-72 годах в Москве сожжены Авраамий, Исайя, другие, а в Печенгском монастыре – Иван Красулин;

– в 1675 году семь мужчин и семь женщин – староверов были сожжены под Вяткой (Хлынов);

– в 1676 году в сруб «с кореньями» вошли Ломоносовы Панко и Аноска, сожгли также инока Филиппа и ещё несколько неизвестных старообрядцев;

– в 1683 году сожгли старовера Варлама и проповедника Андроника: «Того черньца Андроника за ево против святаго и животворящаго креста Христова и Церкви Ево святой противность казнить, зжечъ», – начертала царевна Софья Алексеевна;

– на Пасху 1685 года Патриарх Иоаким указал светской власти сжечь в срубах около девяноста еретиков…

Петр Первый положение раскольников облегчил. В 1716 году он отменил «Статьи» Софьи. Старообрядцам было разрешено «жить», пусть и на полулегальном положении. «За оный раскол» они должны были платить «всякие платежи вдвое». За совращение в раскол – старообрядческое богослужение и совершение треб – полагалась смертная казнь различной степени лютости.

Так, за совращение в раскол были казнены проповедник, «изувер-раскольник» и книгописец (переписчик книг) законоучитель староверов Григорий Талицкий и иконник (иконописец) Иван Савин. Правда, в этом религиозном процессе был особый смысл, своя, как говорят ныне, изюминка. Как описывал Ю. Ф. Самарин в работе «Стефан Яворский и Феофан Прокопович», «его /«Вора» Григория Талицкого. – Автор/ схватили, начался суд. Стефан Яворский обличал его в присутствии самого Петра, который также принимал участие в прении и помог Стефану кстати приведенными текстами из Священного Писания», То есть «прении» проходили на высоком теологическом уровне, где просвещенный Царь блистал эрудицией. Да и «Синодальный указ» от 17 мая 1722 года, казалось, свидетельствует о сугубо религиозном диспуте Талицкого с оппонентами и лежит исключительно в сфере вопросов веры: «Вор Талицкий объявил при исповеди своему духовному отцу свое злейшее намерение, а именно писал письма, которые хотел везде подметывать к возмущению, ставя себе то за истину и не отлагая оного, и не каясь, и священник, хотя ему в том претил, однако же причастил Святых Тайн и не донес…»

Однако в результате прений Талицкий и Савин были приговорены к исключительной даже по меркам сердобольного Царя мере наказания – копчению. Вышеупомянутая «изюминка» заключалась в том, о чем писал Талицкий в этих подметных письмах и в своих известных «Тетрадях», которые читал прилюдно, распространял рукописные копии и пытался напечатать. А писал он не только «против веры». Надо отметить, что сам Григорий был из села Большие Талицы, Костромской губернии. Как писал П. Мельников-Печерский, «население Талиц сплошь раскольнические /…/; раскольники закоренелые». Плюс славились они своей упертостью, несгибаемостью; недаром говорили, что Х. – упрям, «да он что твой талицкий», т. е. из Талиц. Но писал Григорий из Талиц не только против никониан, яростно отстаивая Древлеправославную веру отцов. Писал он, главным образом, против «Антихриста» – царя Петра Алексеевича. Причем не только обличал, говоря о наступлении «последнего времени» – о приходе в мир Антихриста, но излагал «программу» конкретных действий: не платить податей, не под чиняться царской власти, стрельцам, «буде идти царь воевати», восстать против него и посадить на трон боярина князя Михаила Алегуковича Черкасского, ибо «милостив он» и будет народу «добро от оного». Затейка Талицкого пришлась не только его ближним староверам, но и многим боярам и представителям духовенства. Тамбовский епископ Игнатий «рыдал над чтением написанного в Тетрадях, целовал последние». Князь Иван Хованский с «сочувствием» внимал Григорию. Царевич Алексей был почитателем суждений Талицкого. Более того, эти идеи о приходе Антихриста прижились и ещё долгое время смущали именитый и простой люд. Как утверждал упоминавшийся П. Мельников-Печерский, «до сих пор держится в Талинах мысль, что Петр I – антихрист…», а это уже середина XIX века. Так что мысли «изувера-раскольника» пустили глубокие корни, и костра ему было не миновать. Но просто сожжение, тем более в срубе, царю показалось слишком мягким наказанием, Талицкий был не просто законоучителем раскольников, склоняющим в свою веру, но «извергом», так как посмел обличать самого Петра. Посему остановились на копчении заживо. Обоих.

Процесс этой казни схож с технологией, применяемой в пищевой индустрии. Осужденных подвешивали – привязывали к деревянному стержню, нечто похожее на шампур, и помещали в горизонтальном положении над открытым огнем так, чтобы языки пламени не доставали до тела. В костер добавляли специальные травы, дабы дым был более едким. Жар становился нестерпимым, сгорали волосы жертв, затем лопалась кожа, выступал подкожный жир и плавился. Однако люди оставались в сознании. Через некоторое время иконник Савин не выдержал, покаялся. Его сняли с вертела, священник отпустил его грехи, и Иван Савин был обезглавлен. Талицкий проклял своего подельника. Его пытка-казнь продолжалась более 7 часов, он превратился в почерневшую головешку, но сознания не лишился, не дрогнул и не раскаялся. Не произнес ни слова. Хрипел. Откуда такая жестоковыйность?!

В XXI веке кажутся непостижимыми и немыслимыми та сила духа и тела, то упорство и та упертость, ничем непоколебимая приверженность к исповедуемым ценностям, независимо от качества и смыслов этих абсолютно несхожих ценностей, та мощь связей с миром отцов, их верой и верованиями, которые были неотъемлемой частью бытия и сознания тысяч и тысяч наших далеких предков разного пола, различных религий, национальностей, рас, возрастов. Хотя странно: казалось бы, после XX века, да и после начала XXI, после немыслимых страданий, жестокостей, лжи, предательств, зверств и насилий, после неистового разгула наглой и тупой силы, прежде всего, в просвещенных странах Европы и в России, после невиданного никогда ранее моря крови и боли, – после всего этого человечество должно было бы закалиться и окрепнуть. Очиститься, прозреть. Очеловечиться. Просто – поумнеть, научиться учиться. Однако не получилось. Видимо, подобного рода исторический шок вводит в действие другие механизмы. И поколения, пережившие XX век, получили столь мощные отупляющие, обезволивающие – анестезирующие сознание травмы, атрофирующие не только сочувствие, сострадание, но инстинкт самосохранения, что именно они – эти травмы – будут регулировать менталитет потомков не одной генерации в XXI веке в России.

…Откуда такая жестоковыйность не только у сынов Израиля, своей жестоковыйностью нарушивших даже безграничное терпение Б-га (Исход 33:1–3), но у власть имущих и безграмотных, престарелых и малолетних, иудеев и не иудеев, староверов и «башкиров», праведников и бандитов? Жестоковыйность, с особой силой проявлявшаяся в фанатичной преданности вере предков.

Последнее в России сожжение за апостасию (то есть переход из православия в другую религию, согласно 22-й статье Соборного Уложения 1649 года), свершилось в апреле 1739 года – сожгли 60-летнюю «башкирку» Кисябику /Екатерину/ Байрясову. Ее крестили насильно, после пленения во время одной из карательных экспедиций; она трижды сбегала, ее ловили и возвращали в Екатеринбург. Прекрасно, видимо, понимая, что ее ждет, она всё равно пыталась оставаться Кисябикой, но не Екатериной. После третьей попытки взошла в костер.

В первой половине осьмнадцатого века Российская Империя простиралась уже до Амура и Камчатки, однако в Приуралье, особенно в регионе Южного Урала было неспокойно. Племена, условно маркировавшиеся тогда как «башкирские» (по имени доминирующего в регионе этноса), хотя это также были, в меньшей степени, и татарские, и другие, более мелкие: удмурты, мари, казахи, – эти племена власть центральной имперской администрации игнорировали; более того, по мере возможности оказывали ей энергичное противодействие, совершая набеги на русские поселения, захватывая заложников, поджигая леса, посевы, отравляя водоемы. Такой очаг напряженности существовал долго, давая обильное подкрепление любым волнениям и бунтам русской черни, вплоть до времен Салавата Юлаева, да и позже – до большевиков. При всем этом Южный Урал, верховья Яика были не просто территорией Империи, но ее промышленным центром: владения Главной Горной Канцелярии – шахты, рудники, кузницы, металлургические и оружейные заводы и все полагающиеся службы работали на всю страну. Соседство буйных «башкир» было чрезвычайно обременительно, посему меры по укрощению «туземцев» – хозяев этих земель – были решительны, беспощадны и разнообразны: от казней, пыток, взятия заложников до… крещения. По негласному согласованию со светскими властями, установилась традиция давать полное прощение любому преступнику-башкиру (кроме «убивц») в случае принятия им Православия, однако оговаривалось, что возврат к исламу есть тягчайшее преступление и прощения не будет. Практика эта была весьма сомнительного свойства, недаром против нее с разной степенью активности выступали Святейший Синод и православные иерархи. Кстати, значительно позже подобная процедура была реанимирована во время польского восстания 1830 года: военные власти стали прощать пленных повстанцев, если они переходили из Католичества в Православие. В этом случае священство обратилось с настоятельной просьбой к Николаю остановить подобную инициативу; Николай соизволил согласиться.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: