Полная версия:

История философии в контексте времени

Формы организации философов – школы, образованные вокруг учителя, основоположника учения или его преемника (буддизма – Будда, школа вайшешики – Канада, школа ньяя – Готама, школа санкхья – Капила, школа миманса – Джаймини).

Ведическое знание предполагало принцип «парампары» – цепи ученической преемственности, когда каждое звено должно быть совершенным, а гуру учит личным примером. Существовало три стадии постижения Вед: слушание учителя – рассуждение об услышанном – созерцательное размышление о его сокровенном смысле. Учение передавалось в основном устно, фиксировалось самими учениками (для памяти), что определило жанры философской литературы.

Жанры философской литературы не были самостоятельны, а были связаны с ведическими текстами (особенно упанишадами, VIII–VI вв. до н. э.). Философские идеи излагались в виде гимнов, проповедей, поучительных диалогов, афоризмов.

КатегорииБрахма (абстрактный принцип вечной, многоликой сущности мира), атман (индивидуальная духовная сущность), сансара (круговорот жизни), карма (причинно-следственный закон), сат (сущее), асат (не-сущее), авидья (незнание, причина страдания), джлана (погружение или правильное сосредоточие), нирвана (угасание, растворение в абсолюте индивидуальности).

Основные философские школы Древнего Китая

Философские представления о мире в Древнем Китае возникают примерно в V–IV вв. до н. э. В это время китайская цивилизация переживала период институционального оформления. Потребность государства в идеологии, а общества – в развитой этической системе определила этико-прагматический характер китайской философии. В отличие от Индии, в Китае религиозная система не оказала доминирующего влияния на философию (в китайской культуре поздно складывается религиозная система, фактически, до прихода буддизма в I в., ограничивалась культом предков, тотемизмом и мифологическими представлениями).

Китайская культура определялась тенденцией традиционализма («золотой век» уже прошёл, поэтому надо максимально сохранять традиции и ритуалы), но при этом человек китайской цивилизации был социально мобилен («кузнец своего счастья», если его ведут правильно сформулированные цели) и прагматичен.

Это нашло отражение в базовых установках китайской философии:

– на созерцание, так как мир постигается в интуитивном слиянии с окружающей природой (познавая, человек не вмешивается в естественный ход жизни, а гармонизируется с ним, попадая в единый природный ритм);

– на духовно-практическую деятельность (человек должен нравственно совершенствоваться, познавая добродетели великих людей и правила поведения в обществе по конфуцианству, или познавая правила жизни в природе по даосизму).

Конфуцианство и даосизм нацелены на разные стороны жизни человека и взаимодополняют друг друга, поэтому необходимо иметь в виду специфику принципов, проблематики и целей этих философий.

Онтологический принцип философии даосизма – иерархический плюрализм.

Дао – всеполагающий путь, фундаментальное единство мира, дэ – творческая сила через которую дао проявляется в вещах под воздействием «инь» и «ян», которые в свою очередь состоят из воды и огня, дерева, металла, земли.

В конфуцианстве онтологическая проблематика, фактически, отсутствует.

Гносеологический принцип даосизма – интуитивное созерцание.

Лао-цзы: «Нужно сделать свое сознание предельно беспристрастным, твердо сохранять покой, и тогда все вещи будут изменяться сами собой, а нам останется лишь созерцать их возвращение. В мире большое разнообразие вещей, но все они возвращаются к своему истоку».

В конфуцианстве – принцип рационализма (мир постигаем с помощью разума, очищенного от «психологизирующих» помех и конструируем в логически последовательных формах).

В этике даосский принцип – «не-деяния» – понимается как деятельность без нарушения меры («у вэй»); конфуцианские принципы – соблюдение порядка («ли») и добродетели («дэ»), что проявляется в человечности («жэнь»).

В чань-буддизме базовым принципом, определившим представление о мире и познании, стал принцип Хуэй-нэна – «природа Будды – это Дхарма недвойственности» и «для пробужденного всякое живое существо является Буддой», то есть все дхармы – призрачные иллюзии, по своей природе они «пустотны», но изначально «просветлены», поэтому нужно лишь созерцать «пустотность» всех дхарм.

Для конфуцианства характерна большая ориентированность на проблемы жизни человека в социуме и правила поведения, а даосов интересовали проблемы гармонизации человека с природой, проблемы устройства мира и проблема жизни и смерти (бессмертия).

Чань-буддизм ориентирует человека следовать путем «обыденного сознания» и быть уверенным в себе: «Стань же хозяином всякой ситуации, и где бы вы ни стояли, это будет истинным местом», так как истинный человек свободен везде и всегда и ни в чём не встречает сопротивления.

Общая цель философии определялась как воспитание человека (конфуцианство подразумевало воспитание человека как социально-общественного существа; даосизм – как духовно-физического существа; чань-буддизм – как «истинного человека» без ранга, качеств, форм, признаков, корней и истоков).

В трактате «Лунь Юй» («Беседы и суждения») Конфуций (551–479 до н. э.) отводил центральное место проблемам нравственного поведения человека, жизни государства, семьи и принципам управления.

Задача конфуцианства заключалась в систематической «культуриза-ции» психической жизни человека в соответствии с принципами гуманности, справедливости, сыновней почтительности. Конфуций призывал: «Не делай человеку того, что не желаешь себе. И тогда исчезнет ненависть в государстве, исчезнет ненависть в семье».

Самоанализ был необходимым условием установлением жесткого самоконтроля над психической жизнью. Цзен-цзы, ученик Конфуция говорил: «Я ежедневно трижды подвергаю себя самоанализу, вопрошая себя: Был ли я до конца преданным в служении людям? Был ли я до конца верным во взаимоотношениях с друзьями? Все ли исполнил из того, что мне передано (учителями)?».

Конфуций призывал не бояться исправлять свои ошибки, так как это условие исправления своей нравственной природы и приближения к нравственному образцу. Если же человек не найдет в себе достаточного мужества признать свои ошибки и трезво оценить свои недостатки, то он не сможет управлять собой в соответствии с моральными принципами цзюнь-цзы.

Цзюнь-цзы

Благородный муж

Следует долгу и закону

Требователен к себе

О нём не судят по мелочам

Доверяют большие дела

Чиновник, правитель

Сяо-юй

Низкий человек

Думает, как получше устроиться

Требователен к людям

Судят по мелочам

Не доверяют большие дела

Простолюдин

Идеал цзюнь-цзы считался трудно осуществимым, а человеческие слабости многообразными и нередко они оказываются более сильными, чем благие намерения, поэтому практика морального самосовершенствования есть труд посильный только людям с сильной волей, требующий значительных усилий. Сам Конфуций о себе говорил: «В 15 лет у меня явилась охота к учению; в 30 лет я уже установился; в 40 лет у меня не было сомнений; в 50 лет я узнал волю Неба; в 60 лет мой слух был открыт для немедленного восприятия истины; а в 70 лет я следовал влечениям своего сердца, не преходя должной меры».

В человеке заложены добро и гуманность, образующие его природу. Гуманность есть основа человеческой натуры. «По натуре люди близки между собою, но по привычкам далеки» – говорил Конфуций. Гуманность, как этический принцип, производит все другие добродетели – долг, справедливость («и»), сыновья почтительность («сяо»), уважение к старшим («ли»).

Музыка. Конфуций полагал, что разрушение традиции – причина многих социальных бед. Следование ритуалам обогащает и закаляет хороший характер. Музыка не состоит из простых ударов по барабанам и звона колокольчиков, и музыка, и церемонии происходят и создаются благодаря особому состоянию ума. Ритуал – состояние богобоязненного почитания, а музыка – счастье и гармония.

Сам философ не только произносил мудрые изречения, он еще и пел, подыгрывая себе на цине – струнном щипковом музыкальном инструменте. Он был абсолютно убежден в важности музыки: «Человек должен быть вдохновлен поэзией, сформирован ритуалами, усовершенствован музыкой». По Конфуцию, музыка не только отражает чувства человека, но и формирует его характер. Так происходит потому, что гармония, составляющая саму суть музыки, находит путь в самые потаенные уголки разума и души.

Музыка происходит из самых дальних глубин нашей души и достигает их же, а хорошая музыка позволяет врачевать, возвращая утраченные спокойствие и порядок. «Таким образом, выдающийся человек пытается создать гармонию в человеческом сердце восстановлением истинной природы человека и старается использовать музыку как средство к улучшению духа человека. Когда музыке это удается и она ведет народ к истинным идеалам и верным устремлениям, мы можем видеть, как появляется великий народ». По Конфуцию, обучение музыке было самым эффективным методом для воспитания нравственного человека и сохранения общества в спокойном и добродетельном состоянии.

Даосизм. Основатель этого философского направления Лао-цзы (ок. 604 до н. э. – ?) считал предельным выражением всеобщей закономерности функционирования вселенной «Великое Дао», которое есть «истинная сущность» человека.

«Не-деяние», т. е. естественная и спонтанная реализация своей «истинной природы», было основной целью и в то же время главным методом («путем») даосской практики психической саморегуляции, и поскольку, как считали даосы, к деянию человека побуждают обуревающие его страсти, освобождение от страстей рассматривалось даосами как непременное условие постижения Дао. «Появившись на свет, люди не могут обрести покой из-за четырех дел («ши»): первое – достижение долголетия, второе – достижение славы, третье – достижение места (т. е. чиновничьей должности), четвертое – достижение богатства» – говорится в «Ян-чжу». Идеальный тип личности определяется в даосских трактатах как «совершенномудрый», «отрешившийся от дел», «не имеющий страстей и желаний».

Путь к совершенству. Речи о Дао ничего не обозначают и не описывают; они намекают и побуждают к действию. Мудрость Дао – это только правильная ориентация в жизни, до конца осознанное движение. Все подлинное в жизни реализует себя в превращении, в пределе своего бытия: все наличное «находит себя» в отсутствующем; свет загорается во мраке; жизнь обретает свою полноту в смерти и благодаря смерти. «То, чем порождается жизнь, есть смерть», – говорит Лао-цзы.

Совершенствование в Дао всеобъятно и не знает изъяна: его можно и должно осуществлять одновременно на всех уровнях, во всех измерениях нашего физического и духовного бытия. Но мало сказать, что претворение Дао есть своего рода «универсальная практика», имеющая параллели во всех планах нашего опыта. Это ещё и сокровенное средоточие нашего жизненного мира, в котором непостижимым для стороннего наблюдателя образом проницают друг друга и сплавляются воедино противоположности, полярные начала жизни. Чжуан-цзы утверждал: «О Дао можно рассуждать, но его нельзя потрогать, его можно постигать, но его нельзя видеть. Дао – корень и основа самого себя. Оно было прежде неба и земли, и оно существует вечно».

Человек – это микро- и макрокосм: одно существует в другом. «Человек пребывает в дыхании, а дыхание в человеке». Тот, кто уподобился «телу Дао», не делает различия между собой и другими. Таково состояние первозданного Хаоса или Беспредельного («у цзи») – неопределенной, непостижимой, вечнотекучей целостности бытия, не имеющей ни формы, ни идеи, ни начала, ни конца.

Возвращение к неизбывной, но вечноотсутствующей полноте (пустотной) бытия всегда было главной целью даосского совершенствования.

Буддизм, проникший в Китай, согласно наиболее общепринятой точке зрения, в I в н. э., подвергся интенсивной китаизации, в результате чего возник целый ряд школ китайского буддизма. Школа китайского буддизма чань (яп. «дзэн»), возникшая на рубеже V–VI вв. н. э., считается одной из самых китаизированных школ.

Буддизм распространялся в китайском обществе и достиг наивысшего расцвета в эпоху Суй-Тан (581–907 н. э.). Основателем чань-буддизма считается Бодхидхарма (кит. Дамо, яп. Дарума), прибывший в Китай из Южной Индии в период Южных и Северных династий. Однако расцвет учения связывают с деятельностьюХуэй-нэна (638–713 н. э.), шестого патриарха и основателя южной ветви течения.

Чань-буддизм принес на китайскую почву немало нового, и в первую очередь концепцию внезапного «озарения», означающего постижение человеком собственной истинной природы, что равносильно его превращению в Будду, а также методы психофизической тренировки, связанные с регуляцией дыхания.

Выдающиеся чань-буддисты использовали в своей практике парадоксы и притчи. Так, в знаменитой «Алтарной Сутре» чаньского патриарха Хуэй-нэна, основателя Южной школы чань, приводится следующий эпизод: «Однажды, обращаясь к своим ученикам, Хуэй-нэн сказал: «Уменя есть нечто, не имеющее ни головы, ни имени, ни названия, ни переда, ни зада. Знает ли кто-нибудь из вас, что это такое?». Шэнь-хуэй (один из его учеников), выступив вперёд, сказал: «Это источник всех будд и природа будды Шэнь-хуэя!» Хуэй-нэн возразил ему: «Я уже говорил вам, что оно не имеет ни имени, ни названия, но ты все-таки называешь это «источником будд» и «природой будды». Даже если ты уединишься в соломенном шалаше и будешь совершенствоваться дальше, то все равно останешься второразрядным чаньским наставником».

Сверхзадачей всей системы чаньской практики была не передача идей или понятий как таковых, а воспроизведение определённого состояния сознания, и чань-буддисты считали, что на высшей стадии этого процесса вербальные тексты играют негативную роль, здесь вообще все интерпретации приобретали весьма относительное значение, независимо от того, в термины какой традиции они облекались. Хуэй-нэнь говорил: «Человек, который зрит свою истинную природу, свободен всегда и везде, в любой ситуации… Ничто не связывает его, ничто не мешает ему… Он прибегает к многообразным формам самовыражения, но никогда не отходит от своей природы».

Дух китайской философии можно определить как меланхолический оптимизм (радикальные преобразования вредны, жизнь должна проходить в следовании мере, а это вполне выполнимо).

Самосознание философов Китая отличало то, что они не выделяли философию из системы знания: конфуцианцы были чиновниками и учителями, а даосы – медиками, алхимиками, астрологами.

Так же как в Индии, философские школы возникали вокруг личности Учителя или его ближайшего преемника (школа Кун Фу-цзы и Мэн-цзы и Чжуан-цзы; школу имен возглавляли Хуэй Ши, Гун сунь Лун, Дэн Си-цзы; моистскую школу основал Мо Ди). Форма пропаганды идей была по преимуществу устная, хотя многие из патриархов школ сами фиксировали свои идеи для их более последовательного изложения или это было сделано их ближайшими учениками (Конфуций «Беседы и суждения», Лао-цзы «Дао дэ цзин», Цзоу Янь «Книга истории», Ван Чун «Критические суждения»). Это определило жанры философской литературы: трактаты, афоризмы, поучительные диалоги.

КатегорииДао (путь вещей и путь мира), дэ (творческая сила), ци (энергетическая субстанция, пронизывающая Вселенную, повсеместное движение, обладает направленностью и способностью структурации), ян (активный принцип, освещает путь познания вещей, мужское, лёгкое, светлое, теплое, подвижное, расширенное), инь (пассивный принцип, темное начало, женское, тяжелое, холодное, инертное, сжатое), чжи (сознание), жэнь (человечность).

Контрольные вопросы1. В чем своеобразие философии Древней Индии?

2. Какие школы были в древнеиндийской философии и на какие периоды она делится?

3. В чем особенность философии Древнего Китая?

4. Как можно охарактеризовать основные школы и периоды древнекитайской философии?

Литература1. Бродов В.В. Истоки философской мысли Индии. Йога: методология практических занятий. М.: Изд-во МГУ, 1990. – 224 с.

2. Древнекитайская философия. Т. 1–2. М., 1972–1973.

3. Кравцова М. История культуры Китая. СПб., 1999.

4. Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке: древний Китай и Индия. М.,1992.

5. Мудрецы Китая (Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы). СПб., 1994.

6. Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1988.

7. Семенов Н.С. Философские традиции Востока. Минск, 2004.

8. Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. М., 2001.

9. Упанишады: в 3-х кн. М., 1991.

10. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981. – 374 с.

11. Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. М., 1994.

Древнегреческая философия

Античная цивилизация возникает в VII–VI вв. до н. э. как самостоятельный цивилизациою активной личности, осознающей свою связанность с полисом, нный тип. Условия её формирования способствовали возникновенино достаточно свободной, имеющей гарантированную собственность и сумму прав и обязанностей перед социумом. Активная политическая жизнь в греческих демократических республиках требовала от граждан собственной политической позиции и умения её отстаивать. Это сделало востребованным философское знание, развивающее гибкость ума и дающее категориальное оформление мысли.

Учитывая длительность периода, называемого античной философией (с VI в. до н. э. по IV в. н. э.), и интенсивность развития философской мысли в это время, мы можем выделить в целом только общие тенденции, установки, формы организации философов и жанры философской литературы, но принципы, проблематика и цели философии значительно варьировались на каждом этапе.

Динамизм общественной жизни Древней Греции и мифологический реализм культуры выражается в тенденциях практического рационализма и эстетизации (мир следует понять и объяснить, используя разум, это даёт человеку сознательную ориентацию в жизни; свободный человек, имеющий свой взгляд на жизнь и мир, эстетически окрашивает своё к ним отношение, поэтому философские категории для античного философа ценностно нагружены).

Принципы античной философии:

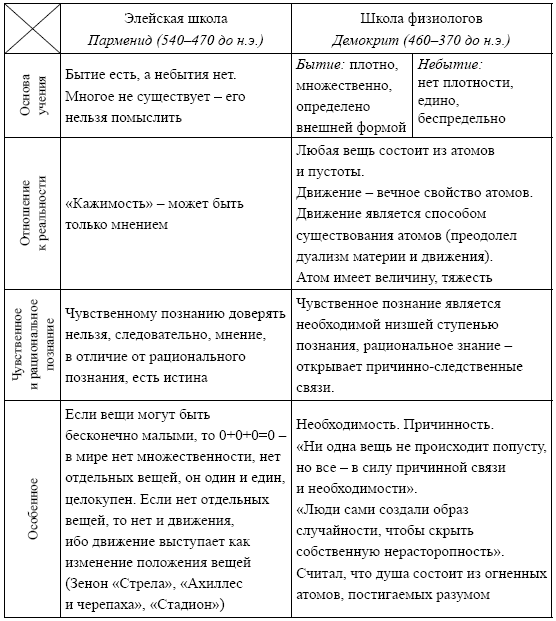

– ранняя классика – онтологический принцип моноплюрализма (первоначало мира: вода – по Фалесу, огонь – по Гераклиту, атомы – по Демокриту);

– средняя классика – гносеологический принцип рационализма и рефлексивности (софисты, Сократ);

– высокая классика – онтологический принцип монодуализма (учение Платона о мире вещей и идей, учение Аристотеля о форме и материи) и иерархичности бытия; гносеологические принципы – иерархичности познавательных средств, постигаемости мира;

– эллинистическо-римский период – гносеологический принцип рефлексивности; этический принцип «невмешательства».

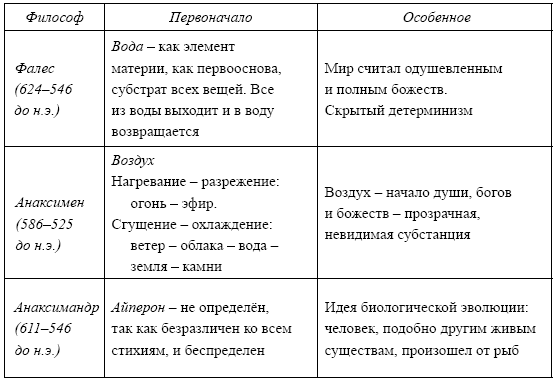

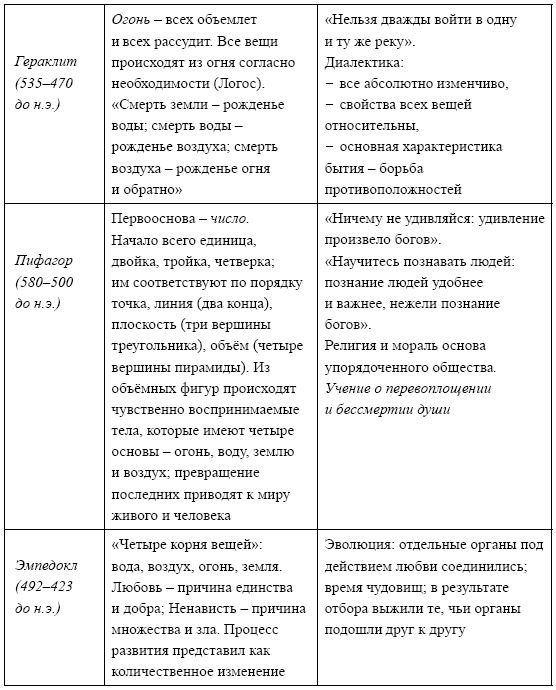

Проблематика в период ранней классики (VII–VI вв. до н. э. – натурфилософы, досократики) строилась вокруг вопроса о первоначалах мира и структуре Космоса.

Ранняя классика – проблема поиска первоначала мира

Математическая программа Пифагора. В её основе лежит представление о том, что Космос – это упорядоченное выражение целого ряда сущностей, которые можно постигать различными путями. Пифагор нашел эти сущности в числах и представил их в качестве первоосновы мира. Причём цифры не являются кирпичиками мира, а отражают количественные отношения действительности: движение небесных тел, пропорции тела человека и др. Именно школа Пифагора стоит у истоков теоретической системы математики – они стали строго выводить одни математические положения из других, т. е., ввели математическое доказательство.

Рассматривались вопросы делимости чисел. Введены арифметическая, геометрическая и гармоническая пропорции, а также различные средние: арифметическое, геометрическое, гармоническое.

Важнейшим событием в истории пифагореизма (уже после смерти Пифагора) было открытие несоизмеримости диагонали и стороны квадрата. Это открытие имело не только чисто научное, математическое, но и большое мировоззренческое значение.

Значительны и астрономические идеи пифагорейцев. Есть сведения о том, что ещё Пифагор высказал идею шарообразности Земли. Пифагорейцы первыми в Древней Греции научились распознавать на небесном своде планеты, отличать их от звезд (в то время распознавали лишь семь светил – Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн). Им же принадлежит идея гармонии «небесных сфер». Пифагорейцы заложили основания космологии и создали первые теоретические модели Вселенной как целого. В одной из них (Филолай, V в. до н. э.) центром Вселенной объявляется не Земля и не Солнце, а некий «центральный огонь» – Гестия, центр мира и его исток, основа: все остальные планеты, Солнце и Луна вращаются вокруг этого истока. В космологической модели, приписываемой Гераклиду Понтийскому (IV в. до н. э.), Земля находится в центре Вселенной, вокруг неё вращается Луна, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн, а Венера и Меркурий вращаются вокруг Солнца, а вместе с Солнцем – вокруг Земли. Именно представители пифагорейской школы сформулировали в античности идею гелиоцентризма (Аристарх Самосский в III в. до н. э.).

Следующий шаг в формировании этой программы сделали софисты и элеаты, разработавшие теорию доказательства (апории Зенона). В них он сумел показать невозможность описания движения непротиворечивым образом.

Платон (427 347 до н. э.), разделив мир вещей и идей, полагал, что мир идей организован на основании математических закономерностей, которые пытался установить. О значении, которое он придавал математике, свидетельствует надпись над входом в платоновскую Академию: «Несведущим в геометрии вход воспрещен». Эта высокая оценка математики определялась философскими взглядами Платона. Он считал, что только занятия математикой являются реальным средством познания вечных, идеальных, абсолютных истин. Платон не отвергал значения эмпирического знания о мире земных вещей, но считал, что это знание не может быть основой науки, так как приблизительно, неточно и лишь вероятно. Только познание мира идей, прежде всего с помощью математики, является единственной формой научного, достоверного познания. Математическими образами и аналогиями пронизана вся философия Платона. Он первым сделал ясные формулировки логики как науки, но мало пользовался ими в отношении естествознания.

Проблема единого и многого

Атомизм – вторая важнейшая программа античности, оказавшая огромное влияние на все последующее развитие науки. Основателями этой научной программы являются Левкипп и Демокрит. Согласно данной теории, в основе мироздания лежат неделимые частицы-атомы и пустота.

Атом – неделимая, совершенно плотная, непроницаемая, невоспри-нимаемая чувствами (вследствие своей, как правило, малой величины), самостоятельная частица вещества; атом неделим, вечен, неизменен. Атомы никогда не возникают и никогда не погибают. Они бывают самой разнообразной формы – шарообразные, угловатые, крючкообразные, вогнутые, выпуклые и т. п. Атомы различны по размерам. Они невидимы, их можно только мыслить. В процессе движения в пустоте атомы сталкиваются друг с другом и сцепляются. Сцепление большого количества атомов составляет вещи. Возникновение и уничтожение вещей объясняются сложением и разделением атомов; изменение вещей – изменением порядка и положения (поворота) атомов. Если атомы вечны и неизменны, то вещи преходящи и изменчивы.

Таким образом, атомизм соединил в одной картине рациональные моменты двух противоположных учений – Гераклита и Парменида: мир вещей текуч, изменчив, а мир атомов, из которых состоят вещи, неизменен, вечен.