Полная версия

Полная версияПолярный лётчик А. Д. Алексеев. Страницы биографии

У нас неплохой личный состав – и старые лётчики, и опытный молодняк, но рост из них лётчиков-организаторов ничтожен. Это, мне кажется, является одним из тормозов общей организационной работы и всего технологического процесса, о котором я вам на приеме в Кремле докладывал. Нам предстоит перевозка 750 тонн груза из Дудинки в Норильск. Без этих перевозок Норильскстрой выполнять свой план не может, и тут возникают трудности. Что такое 750 тонн? Нужен ряд вещей: 150 тонн бензина – минимум, значит – соответствующая тара нужна, организаторы нужны, аэропорты, чтобы машины не бились. Вот пример. Речка очень маленькая. Норильскстрой занимает её баржами. Нужен особый человек, чтобы он держал контакт, чтобы не занимали реку без нас. Я нисколько не сомневаюсь, что мы можем план выполнить, но не без трудностей. План нам задан, я считаю, вполне осуществимый, но план, за который нужно биться, и биться, крепко.

Самые старые [лётчики работают. – Авт.] с 1929 года, самые молодые – с 1935 года. Люди сосредоточены в Красноярске, где имеется ремонтный завод» (На приёме в Кремле, 1936. С. 6, 16, 17). Из этой речи видны обширные знания Алексеева в области организации авиационной службы в Арктике и это, конечно, не могло возникнуть без долгого изучения самим лётчиком этих проблем.

Журнал «Советская Арктика» отмечал, что «почти все экипажи выполнили план 1935 г. Экипажи самолётов, возглавляемые командирами Молоковым, Алексеевым, Водопьяновым, Талышевым, Махоткиным, Липпом, Бузаевым, план перевыполнили. <…>

Налёт отдельных лётчиков колеблется от 70 часов на зимовках до 500 часов на линиях. В то же время в отдельные месяцы некоторые лётчики (Алексеев, Махоткин, Липп и др.) перевыполняют эту норму на 150–160 %.

Примером отличных лётчиков <…> служат товарищи Молоков, Водопьянов, Алексеев, Талышев, Махоткин, <…>и др.» (Летать по-стахановски, 1936. С. 127, 128).

При организации авиационной части навигации встречались и трудности, что, в частности было отмечено в «Оперативном отчёте самолёта “СССР Н-26” за навигацию 1936 г.», составленным штурманом Морского авиаотряда УПА ГУСМП Н. М. Жуковым: «В связи с передачей материального склада в Московский Отряд, снабжение обмундированием стало необычайно сложным. <…> Наше личное обмундирование, сданное на хранение, было зимой реквизировано для нужд авиалинии. Наш экипаж же, как на грех, состоял из толстых и рослых людей и подобрать на них обмундирование было трудно. <…> Всю навигацию мы ходили в кованых железом ботинках, взятых напрокат на Диксоне и в несколько раз перечиненных сапогах с Пясины» (РГАЭ. Ф. 1147).

Летом 1936 г. А. Д. Алексеев в составе лётного отряда выполнял ледовую разведку в Арктике. Самолёты ледовых разведчиков собрались на Диксоне. А. Д. Алексеев прилетел из юго-западной части Карского моря, где проводил разведку (Шибинский, 1935. С. 115). Штурман Александр Павлович Штепенко писал об этом: «Прилетел лётчик Алексеев. Он вел ледовую разведку в юго-западной части Карского моря. С ним прибыл Шевелев. В тот же вечер он разграничил сферы действий обоих экипажей. Алексееву достался район от Стерлигова до Челюскина, нам – от Диксона до Стерлигова.

На следующий день Алексеев с Шевелевым улетели на восток, а мы, оставшись на Диксоне, превратились в полном смысле слова в воздушный патруль» (Штепенко, 1953. С. 57).

Начальник полярной станции «Мыс Стерлигова» в 1936 г. К. М. Званцев писал об Анатолии Дмитриевиче, как о настойчивом в достижении своих целей человеке, когда речь заходила о необходимости лучшего обустройства полярных станций как авиационных баз: «Вспоминаю разговор с лётчиком Алексеевым, пользующимся большим авторитетом в полярной авиации. Узнав, что мы идем на остров Русский, он с сожалением сказал мне: “Эх, да не на Русском нужно ставить точку, а на Стерлигове! Русский никогда не будет авиабазой”. Я заинтересовался Стерлиговым, и мы долго проговорили о его перспективах. Помню, Анатолий Дмитриевич даже набросал мне небольшой план местности, указав, в каком месте необходимо ставить радиостанцию. Я вполне согласился с мыслью о целесообразности организации точки на Стерлигове, но приказано было итти на Русский, и приказ необходимо выполнить. Однако, благодаря “удачному”стечению обстоятельств (в течение двух месяцев мы бились во льдах, безуспешно пытаясь подойти к Русскому), я имел возможность выгрузиться на Стерлигове. Когда возник вопрос о том, где ставить радиостанцию, я указал капитану Грозникову место, где необходимо было выгрузиться (это место соответствовало той точке, какую указал на плане А. Д. Алексеев), Грозников решительно воспротивился и, несмотря на самые решительные мои заявления и доводы, начал выгрузку в 2 километрах от устья реки, мотивируя тем, что в телеграмме сказано: “Ставьте радиостанцию в устье реки”. Так буква приказа затмила здравый смысл. Летом в навигацию прилетели Алексеев и Махоткин. Когда прибыл А. Д. Алексеев, то сразу стала очевидной необходимость переноса авиабазы с радиостанцией на 6 километров к востоку, на чем я и настаивал. Радиостанция была слишком далеко от места якорной стоянки самолётов и, вполне естественно, много от этого теряла. Анатолий Дмитриевич Алексеев начал переписку с командованием о необходимости переноса радиостанции на 6 километров к востоку. Командование запросило меня, смогу ли я справиться с этой задачей, и просило указать сроки. Я ответил, что надеюсь справиться при условии помощи команды, срок – две недели. Началась горячая пора. Разобрали старый дом, начали строить новый. Чертежи обоих домов мне пришлось перечертить, внутреннюю планировку перепланировать. Нужно сказать, что строительные организации до сих пор планируют и строят отвратительные, мало подходящие для Арктики дома. В две недели, как и было обещано, мы поставили два дома, распланировав их по-новому» (Званцев, 1937. С. 42, 43).

После ледовой разведки экипаж 24 июня вернулся в Красноярск. 25 июня самолёт для осмотра и ремонта вытащили на берег о. Молотова (Телячий), где находилась авиабаза. 28 июня самолёт был спущен на воду. Н. М. Жуков в отчёте описывает снаряжение самолёта, готового к полётам: «На борту самолёта имелось полное морское вооружение, состоявшее из 2 якорей, заплетённых цугом с 50 метрами старого сезальского каната [трос, изготовленный из волокон листьев тропического растения агавы. – Авт.] (ибо нового так и не нашлось), плавучего якоря, багра, клипер бота с вёслами и мехом, гидрокостюма, 2 пар резиновых сапог, 2 ящиков с запасными частями к моторам и самолёту. Отдельным грузом помещалась радиостанция Маркони типа АД-18 с приёмником ПД-4, аэрофотоаппарат Потти [АФА-Потте. – Авт.] с 9 катушками плёнки. Продовольственный запас состоял из 15 коробок сухарей, 5 кгр. гречневой крупы, 3 кгр. масла, 10 банок консервированных фруктов, 3 кгр. копчёной колбасы, 10 банок концентрированного молока, 5 банок какао, 1,5 кгр. шоколада, 2 литра спирта и кухонные принадлежности» (РГАЭ. Ф. 1147).

После этого были выполнены полёты с грузами и пассажирами в Дудинку, Игарку, Туруханск, Хальмерседу, Обдорск. Затем были выполнены разведочные ледовые разведки в западном секторе Арктики в районах о. Вайгач, восточного берега Новой Земли до мыса Вишневского; Диксон, Югорский Шар, Шараповы Кошки, Хоросовей, Маресале, о. Белый, Обская губа, Белужий Нос, зал. Абросимова, м. Пяти Пальцев. Самолёт «СССР Н-26» под командой А. Д. Алексеева в юго-западной части Карского моря налетал 56 ч. 15 м. при 13 полётах. Сделано 7 ледовых разведок (РГАЭ. Ф. 1147).

Илл. 41. Проводка эскадренных миноносцев «Сталин» и «Войков». Фото М. А. Трояновского. 1936 г.

В 1936 г. А. Д. Алексеев участвовал в проводке Северным морским путём эскадренных миноносцев «Сталин» и «Войков» (илл. 41) в Тихий океан. 2 июля они вышли из Кронштадта, по Беломорско-Балтийскому каналу перешли в Архангельск, а затем в сопровождении ледореза «Ф. Литке» направились на Новую Землю, где их ожидали отряды судов, выделенные для снабжения экспедиции топливом, продовольствием, запасными частями.

Пилоты не раз ходили в ледовые разведки, но их полёты не приносили ничего утешительного. Машины «небожителей Арктики» Алексеева и Козлова высматривали береговую кромку. Участники похода вспоминали: «Близ мыса Стерлигова над караваном повиражил лётчик Алексеев. Ночью по судовым радиостанциям было слышно, как он докладывал начальнику экспедиции о результатах своей разведки. Единственный путь, по мнению лётчика, проходил шхерами через пролив Матисена, где еще ни разу не плавали большие корабли. Этот пролив не был даже промерен. Чистый от льда пролив мог грозить кораблям посадкой на мель» (Зингер, 1948. С. 219).

К этому времени на маршрут перехода вышли ледоколы «Ермак» в Карское море и «Красин» в Восточно-Сибирское море. Вместе с ледорезом «Фёдор Литке» они должны были обеспечивать проводку кораблей во льдах. Для ведения воздушной ледовой разведки выделялась группа в три самолёта под командованием А. Д. Алексеева (Гаккель, 1936. С. 445).

В начале августа корабли и суда прошли Маточкин Шар, вышли в Карское море и по намеченному маршруту направились на восток. Их переход, особенно на участке между островом Диксон и морем Лаптевых, протекал в очень тяжёлых ледовых условиях. Это потребовало от всего личного состава экспедиции большой выдержки, собранности, стойкости и умения. 17 октября 1936 г. эскадренные миноносцы «Войков» и «Сталин» вошли в состав Тихоокеанского флота. Переход доказал возможность успешного плавания военных кораблей из Северного Ледовитого океана в Тихий океан по Северному морскому пути. Опыт этой экспедиции был широко использован при последующих проводках кораблей на Дальний Восток.

При проводке кораблей экипаж самолёта 27 сентября у м. Входного попал в разрушительный 10-балльный шторм. Вот что писал об этом штурман Н. М. Жуков: «Этот шторм принёс значительные убытки промыслу м. Входного, выбросив их незначительный флот на берег. <…> Самолёт также не задержался на якорях и был подтащен к берегу. В абсолютном мраке исключительно быстро были заведены моторы и самолёт, заливаемый волной, медленно продвигался под защиту о. Чаек. Утром самолёт перерулили в бухту. Повреждения, полученные самолётом, были незначительны и сводились к течи лодки и побитому подкосу стабилизатора. 27-го сентября течь была полностью устранена.

28-го переждали ещё один 11 балльный шторм.

29 сентября вылетели на Диксон» (РГАЭ. Ф. 1147).

Всего в северо-восточной части Карского моря и моря Лаптевых самолёт налетал 86 часов 43 минуты и сделал 16 ледовых разведок. 8 октября самолёт прибыл в Красноярск (РГАЭ. Ф. 1147).

Большое внимание Анатолий Дмитриевич продолжал уделять техническим усовершенствованиям для успешного обеспечения арктических полётов. Например, он уделял особое внимание «запуску арктического мотора». Он отмечал, что для запуска авиационного мотора «следует стремиться к такому типу пускового прибора, который избавил бы нас от зачастую “капризной”лампы и от баллона» (Москатов, 1936. С. 95. 98). Алексеев строил планы на будущие полёты и экспедиции. Ещё во время навигации, 7 сентября, он послал О. Ю. Шмидту депешу с предложением организовать в 1937 г. высокоширотную авиационную экспедицию для обследования ходов вокруг Северной Земли, отмечая при этом в дневнике: «Многие мысли мои крадутся и присваиваются. Это хороший признак, значит не так глупо, как кажется» (РГАЭ. Ф. 1147).

Всего за навигацию экипаж налетал 292 часов 03 минуты (РГАЭ. Ф. 1147).

Арктическая навигация 1936 г. была отмечена также успехами транспортного флота – ни одно судно не застряло на зимовку во льдах. Как отмечал известный советский океанограф Яков Яковлевич Гаккель (1901–1965), «первостепенное значение в деле проводки судов в истекшую навигацию, особенно в районе пролива Вилькицкого и проливе Лонга, имели разведки льдов, сделанные лётчиками Молоковым, Алексеевым, Козловым, Каминским, Чечевичным и др.» (Гаккель, 1936. С. 449).

Известный полярный исследователь Ареф Иванович Минеев (1900–1973) писал об этих полётах: «Следует отметить, что в своё время, когда в Арктике начали летать Б. Г. Чухновский и А. Д. Алексеев, их полёты считались почти невозможными. Теперь такие полёты в Арктике при полном признании их трудности стали обычными» (Минеев, 1941. С. 146).

Большая группа моряков, полярников и авиаторов была удостоена правительственных наград. Был среди них и командир отряда воздушной разведки льдов в Карском море А. Д. Алексеев, получивший орден Ленина (Морозов. 1979. С. 57).

В 1933–1937 гг. А. Д. Алексеев занимал должности командира корабля, командира морского отряда Енисейской авиалинии УВС (УПА) ГУСМП при СНК СССР. С 3 июня 1936 г. входил от УПА в состав Совета при начальнике ГУСМП при СНК СССР О. Ю. Шмидте.

5 Высокоширотная воздушная экспедиция «Север-1» по высадке первой дрейфующей станции «Северный полюс» (1937 г.)

Успешные полёты советских полярных лётчиков вызвали идею о возможности организации доставки в район полюса группы научных работников, которую поддержали многие исследователи Арктики. Реализацию этой идеи взял на себя О. Ю. Шмидт. В 1935 г. он предложил Михаилу Васильевичу Водопьянову (1899–1980) разработать технический план полёта на Северный полюс посадкой на нём самолётов. Кроме Водопьянова, к работе над планом воздушной экспедиции были привлечены известные деятели полярной авиации – её руководитель М. И. Шевелёв, лётчики А. Д. Алексеев и В. С. Молоков (илл. 42,43), штурманы Н. М. Жуков, А. А. Ритсланд и другие (Сузюмов, 1981. С. 38). Водопьянов писал в те годы: «Я был несказанно обрадован, когда узнал, что в экспедиции примут участие лучшие полярные пилоты – Герой Советского Союза В. С. Молоков и лётчики-орденоносцы М. С. Бабушкин и А. Д. Алексеев. Их решение намного облегчало работу. Всем известно, какой огромный авторитет завоевали своим искусством эти пилоты. Выполнять с ними вместе одно и то же задание – мечта многих советских лётчиков» (Водопьянов, 1937. С. 51.)

Большинство наших специалистов, основываясь на опыте западных полярных исследователей и личных полётов надо льдами Арктики, настаивало на выбросе с парашютами как груза, так и людей. Дискуссия перешла на страницы центральной прессы. Видные лётчики, например, Герои Советского Союза Маврикий Трофимович Слепнёв (1896–1965) и Иван Васильевич Доронин (1903–1951), спасавшие челюскинцев, считали десант более безопасным, нежели посадка на выбранную с воздуха льдину. Было и такое предложение: многомоторные самолёты-авиаматки везут на себе лёгкие одномоторные самолёты, которые опускаются на льдину и готовят посадочную полосу для больших самолётов.

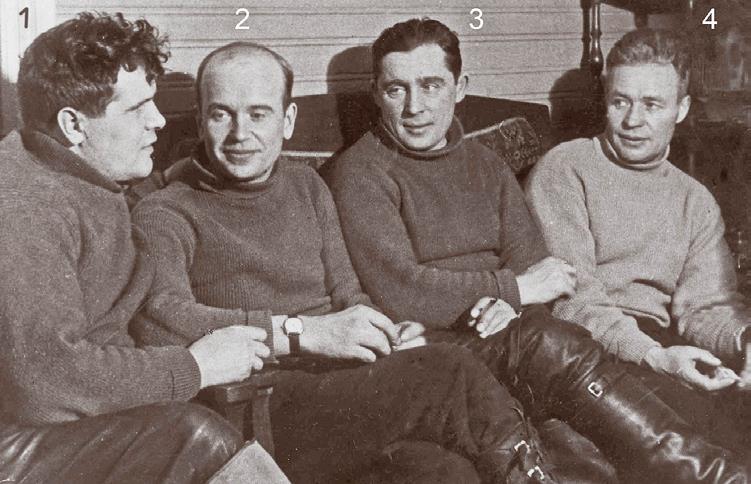

Илл. 42. Участники экспедиции «СП-1»: В. С. Молоков (1), О. Ю. Шмидт (2), М. В. Водопьянов (3), А. Д. Алексеев (4). Фото из открытых источников

Меньшая часть полярных лётчиков – пилоты и штурманы ледовой разведки Водопьянов, Молоков, Жуков, Аккуратов и Алексеев (илл. 42,43) стояли за вариант непосредственной посадки на льдину, выбранную с воздуха, многомоторных самолётов с людьми и грузом.

Илл. 43. Командиры самолетов экспедиции на Северный полюс, 1937 г. Слева направо: М. В. Водопьянов (1), А. Д. Алексеев (2), И. И. Мазурук (3), В. С. Молоков (4). Из домашнего архива Д. А. Алексеева

Участвуя в этой дискуссии, А. Д. Алексеев, в частности, утверждал, что «рассчитывать на хороший естественный аэродром на полюсе не приходится. <…> Там могут оказаться ровные площадки в виде молодого, тонкого льда между торосистыми полями. Но они не выдержат веса тяжёлой машины. Старые же ледяные поля, толщиной пять-шесть метров, всегда покрыты торосами от одного до шести метров.

Вполне вероятной кажется мне возможность найти сравнительно мало торосистую площадку, которую четыре-пять человек в течение трёх-четырёх дней могли бы превратить в основной аэродром.

Поэтому весь вопрос сводится к высадке на полюсе первой партии людей, которые могли бы найти и разровнять поле для аэродрома» (Водопьянов, 1974. С. 157). Эта дискуссия свидетельствовала о том, что лётчики с огромным вниманием относятся к экспедиции на полюс.

После разработки ряда проектов, окончательно был выбран один – направить на полюс тяжёлые четырёхмоторные самолёты с посадкой их прямо на лёд, без предварительной подготовки аэродрома на льдине (Шмидт, 1940. С. 13).

Для экспедиции были выбраны самолёты конструкции Андрея Николаевича Туполева (1888–1972) АНТ-6 (илл. 44), обладающие большой грузоподъёмностью, уже испытанные на дальних перелётах. Каждая машина могла спокойно продолжать полёт на трёх двигателях, если четвёртый почему-либо надо выключить. Полётный вес каждой машины – 23,5 тонны – позволял брать горючего и масла на 2600 км полёта и 2,5 т полезного груза. Машины были снабжены моторами АМ-34 конструкции Александра Александровича Микулина (1895–1985), модернизированными и приспособленными к арктическим условиям (быстрый подогрев и запуск на сильном морозе). Кабины машин были герметизированы, чтобы внутрь не мог проникнуть снег. Большое внимание было уделено навигационному и радиооборудованию (Морозов, 1979. С. 61).

Илл. 44. Самолёт АНТ-6. Фото из открытых источников

Когда Б. Г. Чухновский узнал, что Алексеев включён в состав воздушной экспедиции на Северный полюс, так говорил ему: «Вот не дожили до наших дней ни Нансен, ни Амундсен. <…> Они бы тебе, Анатолий, позавидовали, как я нынче завидую…». Алексеев почтительно возражал: «Ну что вы, Борис Григорьевич, это мы, будущие полюсники, должны вам завидовать, вашему стажу и пионерному опыту. Все мои сверстники в долгу у вас, дорогой командир…» (Морозов, 1979. С. 58).

Начало исторической экспедиции на Северный полюс приходится на 11 марта 1937 г. Её руководителем утвердили начальника Главсевморпути О. Ю. Шмидта (илл. 42), заместителем по лётной части – начальника Полярной авиации М. И. Шевелёва, командиром авиаотряда и флагманского самолёта – М. В. Водопьянова. В экипаж флагмана «СССР Н-170» вошли также М. С. Бабушкин – второй пилот, И. Т. Спирин – штурман, С. И. Иванов – радист, Ф. И. Бассейн, К. М. Морозов и П. П. Петенин – механики. Экипаж самолёта «СССР Н-172» возглавил А. Д. Алексеев, вторым пилотом пошёл М. И. Козлов, штурманом – Н. М. Жуков, механиками – К. Н. Сугробов и В. Г. Глинкин. Всего самолётам предстояло перебросить в район Северного полюса 10,5 тонн груза (Визе, 2008. С. 194).

Самый маститый по арктическому стажу (с 1928 г.) А. Д. Алексеев был вместе с тем и самым молодым по налёту часов в пилотской должности (Морозов, 1979. С. 60).

Водопьянов писал о лётчиках экспедиции: «Технически совершенная материальная часть находилась в руках замечательных людей – испытанных и до конца преданных своей родине полярников. В числе пилотов экспедиции – такие выдающиеся люди, как Герой Советского Союза В. С. Молоков и орденоносец М. С. Бабушкин. <…> Командир третьей машины – замечательный полярный лётчик-орденоносец А. Д. Алексеев» («Известия», 22.05.1937; Водопьянов, 1937. С. 153, 154). Много тёплых слов об Анатолии Дмитриевиче написал Водопьянов: «Внешне Алексеев мало похож на лётчика, да ещё полярного. В первую минуту можно подумать, что он белоручка. Но в полярной авиации хорошо знают, что ему приходилось бывать в труднейших переделках, и он всегда с честью выходил из них.

<… > Алексеев – блестящий полярный лётчик. Я всегда восхищался его искусством пилотирования и самолётовождения, в котором он соединил богатый опыт как штурмана, так и пилота. <…>

…Командир самолёта “Н-172”, Анатолий Дмитриевич Алексеев, умеет покорять и нелётную погоду. Однажды в весеннюю ростепель, в тумане, рискуя жизнью, он на летающей лодке вывез с одной из самых северных полярных станций больного зимовщика…» (Водопьянов, 1939. С. 68; Водопьянов, 1974. С. 144, 147).

В беседе с корреспондентом «Восточно-Сибирской правды», Водопьянов отмечал: «Тов. Алексеев долгое время работал штурманом. Приобретённый опыт помогает в совершенстве ориентироваться при самых тяжёлых метеорологических условиях Заполярья» («Восточно-Сибирская правда», 23.05.1937 г.).

Советская писательница В. А. Герасимова писала об Алексееве: «Накануне исторического перелёта из Москвы на полюс орденоносец, герой ледовых разведок Анатолий Дмитриевич Алексеев говорил с улыбкой, в которой много сдержанной гордости:

– Вдумайтесь прежде всего в то обстоятельство, что замечательные машины, на которых мы полетим, – целиком советского производства.

Замечательный закрытый лимузин, металлические части которого пропущены через лучи нашего же рентгеновского аппарата, специально утеплённая масляная и водяная магистраль, сложная и тонкая система подогрева моторов и даже великолепная лисья шуба, которая, быть может, и не понадобится в этой искусно отеплённой машине, – всё это родилось на нашей земле.

Обычно сдержанный, скупой на слова, Анатолий Дмитриевич Алексеев ещё долго и взволнованно говорил о заботливой предусмотрительности конструкторов машины, о технических её совершенствах, о лётных её возможностях.

Он умалчивал только об одном: о водителях этих машин, о героических и скромных людях советской авиации.

В годы гражданской войны Алексеев добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Участвуя в разгроме белогвардейских разбойничьих банд Антонова, в ранней молодости он проходит раскалённое горнило гражданской войны, навсегда усваивая себе её поучительные суровые уроки. <…>

Вот полёт товарища Алексеева на Северную Землю за больным зимовщиком. Полёт был трудным, рискованным. Особенно трудна была посадка у скалистых берегов острова С. Каменева – и именно тогда безаварийный советский лётчик Алексеев пошёл, как он выражается, на “сознательный бой машины” <…> и здесь победило его высокое искусство: при головоломной посадке гидросамолёт не разбился – только дал течь.

Ещё эпизод. “Красин” затёрт льдами. Стоит уже около месяца. Всё время дует свирепый норд-ост. Ледовая разведка даёт мрачную картину. Лётчик, ведущий разведки в течение месяца, настроен безнадёжно.

– Но, – спокойно вспоминает товарищ Алексеев, – пришлось не согласиться с ним. Ведь наше дело меньше всего можно считать каким-то чисто “техническим”, неосмысленным, построенным на простой “ловкости рук”. В него включены чисто творческие моменты: интуиция, догадка, изобретательность – всё, вплоть до научного открытия. <…> Меня сразу же заинтересовало, что твориться на архипелаге Норденшельда. <…> Я сопоставил ряд признаков <…> и когда мне, наконец, удалось проникнуть на архипелаг Норденшельда, – я убедился, что лёд действительно местами треснул и разошёлся. А затем мне стало очевидно, что достаточно измениться ветру, как образуется открытый береговой путь. <…> Впоследствии догадка моя целиком оправдалась. И в то время, как другие транспорты безнадёжно путались во льду, убивая силы, время и уголь, “Красин”, следуя моим прогнозам, <…> спокойно двинулся и пришёл раньше всех ленских судов. <…>

По трассе разведок Алексеева и его товарищей, по побережью Северного Ледовитого океана возникла цепь советских зимовок и баз для регулярного лётного обслуживания далёких, заснеженных, пустынных мест.

И слова, которыми пилот Алексеев закончил свою беседу накануне великого перелёта, были:

– Не сомневаюсь, что выдержат и моторы, и крылья, и люди!

Белокурый, высокий, он уверенно и спокойно стоял у карты арктических перелётов.

Он, этот многосторонне развитой, сильный и спокойный пилот Советской страны:

– Яне фантазёр, а человек практического дела. Но и мне случалось мечтать о великих и сложных перелётах на благо нашей Родины!» (Герасимова, 1937. С. 163–167).

Начальник экспедиции на Северный полюс О. Ю. Шмидт писал об Анатолии Дмитриевиче: «Очень своеобразную фигуру в лётном мире представляет командир “Н-172” А. Д. Алексеев. В прошлом радиоинженер, затем штурман, наконец, лётчик, т. Алексеев хорошо знает все авиационные специальности, притом знания эти всё время расширяются. Анатолий Дмитриевич много читает, следит за всеми новинками, немедленно теоретически перерабатывает каждый новый опыт, часто приходя к готовым оригинальным выводам. Мы так и называли Анатолия Дмитриевича “лётчиком-мыслителем”. С Алексеевым иногда не легко. Для него величайшее наслаждение – спорить. Он <…> как-то своеобразно подходит к каждому вопросу, даже взлетает и садится не как другие, а по-своему, но выходит всегда хорошо и талантливо. Лёд и морскую авиацию он знает глубоко. Это хороший командир, умеющий воспитать дух товарищества и прекрасно распределяющий работу» (Шмидт, 1937. С. 182).