Полная версия:

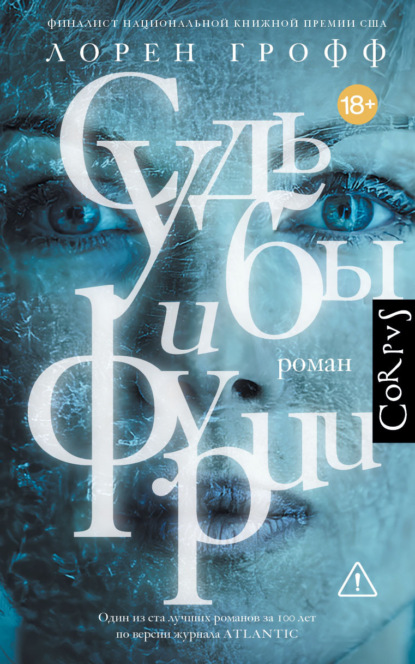

Судьбы и фурии

Салли и мать, они взорвутся от горя. Отлично! Он и хотел, чтоб они рыдали все оставшиеся им дни. Он хотел, чтобы и умирали они, рыдая, коря себя за то, как с ним поступили. Колебался он, только думая о сестре. Да, но она совсем маленькая. Она и знать не будет, что потеряла.

Здание стояло темной глыбой. Он нащупал дверь – та оказалась не заперта и от толчка открылась. Удача сопутствовала ему. [Кто-то сопутствовал.] Рискнуть включить свет он не смел. Шел, ведя рукой по стене: вот доска объявлений, вешалка для верхней одежды, опять доска объявлений, дверь, стена, дверь, угол. Край огромного черного пространства, которое было просторным холлом. Он мысленно увидел его, освещенное дневным светом: двойная изогнутая лестница в дальнем конце. Узкий балкончик опоясывает второй этаж, увешанный портретами корпулентных белых мужчин. Со стропил свисает старинная весельная лодка. Днем свет в верхних окнах перемещается от одного к другому. Сейчас, ночью, окна сочились чернотой.

Он закрыл глаза. Он храбро дойдет до конца. Шаг, другой. Приятно пружиня по ворсу ковра, радуясь головокружительной пустоте впереди, он бодро сделал еще три шага бегом.

Его ударило по лицу.

Он свалился на четвереньки, проскреб пальцами ворс. Его снова ударило, по носу. Он поднял руку, но над ним ничего не было; нет, вот оно снова. Он подался назад, чувствуя, как что-то проскользнуло над ним. Перехватил это что-то. Вцепившись в него, ощутил ткань. Ткань поверх дерева, нет, это не дерево, пенопласт на стальной основе, нет, не пенопласт, пудинг под твердой коркой? Ниже что-то кожаное. Шнурки? Ботинок? Его стукнуло по зубам.

Он отполз, встал – откуда-то донеслось визгливое похоронное причитание, – вслепую двинулся наугад вдоль стены, целую вечность спустя нащупал выключатель и в ярком, ужасающе ярком свете увидел подвешенную к потолку лодку, перекошенную носом вперед, и на ней болталась самая жуткая елочная игрушка на свете. Мальчик. Мертвый мальчик. С синим лицом. Язык наружу. Очки съехали набок. Еще миг, и пришло узнавание: ох, да это же бедный Повидло! Свисает с носа стреловидной восьмерки. Забрался в нее, завязал петлю. Спрыгнул. По рубашке размазан мятный брауни с ужина. Из Лотто вырвался и угас стон. Он опрометью пустился бежать.

Когда полиция и скорая помощь уехали, явился декан. Принес Лотто пончики и какао. Брови выплясывали у него по лицу под тяжкие думы о судебных исках, эпидемии самоубийств и утечке в газеты. Он высадил Лотто у общежития, но, когда задние огни скрылись из виду, Лотто снова вышел на воздух. Невмочь было остаться рядом с парнями, которые сладко дрыхли себе под беспокойные сны про девчоночью анатомию и летнюю стажировку.

Колокол часовни пробил три пополуночи, когда Лотто вдруг осознал, что сидит на сцене в актовом зале.

Обширный полукруг кресел хранил на себе отпечатки тел. Он достал косяк, который рассчитывал выкурить перед тем, как засунуть в рот дуло. Все впустую, все псу под хвост.

Справа от сцены раздалось легкомысленное посвистывание. Из кулис появился Дентон Трэшер, без очков, в потрепанной клетчатой пижаме, с несессером в руке.

– Дентон? – спросил Лотто.

Тот вглядывался в темноту, прижимая футляр к груди.

– Кто тут? – спросил он.

– «Нет, сам ответь мне; стой и объявись»[5], – сказал Лотто.

Неслышным шагом Дентон подошел к краю сцены.

– А, это ты, Ланселот. Напугал меня до смерти. – Кашлянул и спросил: – Сдается мне, я слышу знойный запах каннабиса?

Лотто вложил косяк в протянутую ладонь, и Дентон сделал затяжку.

– Что это вы тут в пижаме? – спросил Лотто.

– Вопрос в том, дорогой мой, что это тут ты! – Уселся рядом с Лотто и, криво усмехнувшись, добавил: – Неужто искал меня?

– Нет, – сказал Лотто.

– А, – сказал Дентон.

– Но вы так и так здесь, – сказал Лотто.

Когда косячка не осталось, Дентон сказал:

– Экономлю. Захватил костюмерную. Я смирился с нищенской старостью. Тут еще не так плохо. Хоть клопов нет. И мне нравится бой часов.

Как по команде, пробило три тридцать, и они рассмеялись.

Лотто сказал:

– Я сегодня вечером нашел мальчика, который повесился. Убил себя. Подвесил.

Дентон замер.

– О боже, – сказал он.

– Я его толком и не знал. Все звали его Повидло.

– Гарольд! – сказал Дентон. – Бедняга. Я пытался разговорить его, но он был слишком зажат. Вы, мальчишки, совсем не знаете жалости. Дикари. Нет, только не ты, Лотто. Я не про тебя, нет. Мне так жаль, что тебе выпало первым его увидеть.

У Лотто перехватило горло, и он увидел, как сам свисает с носа лодки, раскачивается, пока не откроют дверь, не зажгут свет. Увидел и осознал вдруг, что, если б даже прокрался по лестнице, нашел кабинет декана незапертым, выдвинул ящик и взял пистолет в руку, что-то в нем все равно воспротивилось бы. Так это закончиться не могло. [Точно. Его время тогда не пришло.]

Дентон Трэшер обнял Лотто и вытер ему лицо подолом пижамы, обнажив поросший пушком белый живот, и Лотто, укачиваемый на краю сцены, вдыхал запах гамамелиса, листерина и ткани, которую неплохо было бы почаще стирать.

Это дитя, Ланселот, на коленях у Дентона. Совсем мальчик еще, он плачет, с грани свежего горя скатываясь к тому, что лежит глубже. Дентона это страшит. Четыре утра. Славный Ланселот, такой одаренный, даже, пожалуй, слишком, пусть Дентон и распознал в нем редкую искру. Он и внешне многое обещает, хотя есть намек, что нечто важное из обещанного было и улетучилось, оставив после себя шрам, – это странно, ведь мальчику не больше пятнадцати. Что ж, привлекательность, возможно, вернется. Возможно, лет через десять он станет неотразим, возмужает, взрастит здоровенное до нелепости тело: уже сейчас, когда он на сцене, чувствуется мощь прирожденного актера. Хотя в мире, Дентону ли не знать, прирожденных актеров избыток, полным-полно.

Господи, часы бьют уже половину пятого, а они так и сидят тут, это просто безумство.

Справиться с таким горем Дентон не мог. Слишком слаб.

[Горе – удел сильных, они пользуются им как топливом на обогрев.]

Что, так и буду сидеть здесь с мальцом во веки веков, терзался он. На ум пришло только одно средство, способное остановить этот поток слез, и, недолго думая, он усадил дитятко прямо, порылся у него в коленях и выудил из джинсов удивленного бледного червяка. Во рту тот впечатляюще подрос, слава богу, и этого хватило, чтобы слезы затихли. Эстафетная палочка молодости! И по-юношески проворная. Но все, эта слишком твердая плоть уже плавилась, таяла, истекала горячей росой…

Дентон Трэшер вытер рот, сел. Что он наделал? Глаза мальчика скрылись в тени: «Я – спать», – прошептал он и помчался между рядами, к дверям, вон. Жаль-жаль, подумал Дентон. И как это театрально, что придется бежать ночью. Он будет скучать по этому месту. Сокрушаться, что не видит, как Ланселот растет и мужает. Он встал и раскланялся. «Благословен будь», – сказал он огромному пустому театру и направился в костюмерную паковать вещи.

Сэмюэл Харрис, встав пораньше на тренировку, глянул в окно и увидел, как по темному двору бежит Пай-Из-Ебеней, бежит и лицо у него кривится от плача. Бедолага, как прибыл в школу в середине осеннего семестра, так и не может обжиться, киснет от тоски, прямо сочится печалью. Сэмюэл был рулевым в той же команде, что Пай, почти каждый день устраивался у него в коленях, и несмотря на то, что Пай считался в некотором роде изгоем, Сэмюэл к нему присматривался: шесть футов три дюйма росту и всего сто пятьдесят фунтов весу, он был какой-то оцепенелый, а щеки – как куски отбивной. По всему выходило, доведет себя до греха.

Услышав, как Лотто топает вверх по лестнице, Сэмюэл распахнул дверь и втащил его в свою комнату, накормил овсяным печеньем, которое мама присылала из дома, и под это дело выудил всю историю. О боже, Повидло! Лотто сказал, что после полиции еще несколько часов просидел в актовом зале, пытался прийти в себя. Он, похоже, хотел добавить что-то еще, но подумал и воздержался. Сэмюэл, представив, как в этом случае поступил бы его отец, сенатор, натянул на лицо мужественно-угрюмое выражение, приобнял Лотто и похлопывал его по плечу, пока тот не унялся. По ощущениям было похоже на то, как если бы они перешли мост за секунду до того, как мост рухнул.

Еще месяц потом Сэмюэл наблюдал, как Лотто слоняется по кампусу. А когда занятия в школе закончились, взял его с собой в летний домик в Мэне. Там с отцом Сэмюэла, сенатором, и его матерью, поджарой, как гончая, представительницей высшего чернокожего общества Атланты, Лотто распробовал катание на парусных лодках, морских моллюсков, печеных на раскаленных камнях, приятелей в трикотаже от Лилли Пулитцер и «Брукс бразерс», шампанское, остывающие на подоконнике пироги и лабрадоров-ретриверов. Мать Сэмюэла купила ему мыло для лица и хорошую одежду, заставляла его есть и держать спину.

Он вырос и стал собой. Преуспел и с двоюродным братом Сэмюэла, сорока лет, который загнал его в угол в лодочном сарае; к полному своему удовлетворению Лотто узнал, что на вкус коричневая кожа от розоватой не отличается.

И когда они вернулись в школу на второй год обучения, у Лотто на щеках золотился такой загар, что шрамы от прыщей было легко не заметить. Он стал блондинистей и раскрепощенней. Улыбался, шутил, научился раскрываться на сцене и за ее пределами. Никогда не прибегая к крепким словцам, демонстрировал свое хладнокровие. Никогда не напоказ, не стремясь выделиться, друг Сэмюэла сделался популярней самого Сэмюэла, а уж тот-то, сияя карими глазищами, был уверен в себе, как песчаный самум, но что уж теперь. На протяжении долгих лет их дружбы Сэмюэл при каждом взгляде на друга сознавал в себе чудотворца, вернувшего Лотто к жизни.

Потом, на втором курсе, незадолго до Дня благодарения, Лотто, направившись как-то к себе после математики, обнаружил, что под дверью мешком сидит Чолли, бледный, как воск, и подпахивающий.

– Гвенни, – сказал Чолли и, застонав, сложился вдвое.

Втащив его в комнату, Лотто услышал обсевки истории: у Гвенни был передоз. Как она могла умереть, рисковая, полная жизни Гвенни? Но она умерла. Чолли ее и нашел. Он убежал из дому. Пойти ему, кроме как к Лотто, было некуда.

Бежевый линолеум превратился в океан, рушась волна за волной, уходя из-под ног. Лотто сел. Как быстро все завертелось. Две минуты назад он был малышня, цацкался со своей «нинтендо», сомневался, сладит ли с асимптотами и синусоидами. Теперь же он взрослый, к нему пришли за поддержкой. Позже, когда они чуток успокоились и двинули в городок по пиццу, Лотто сказал Чолли то, что с самой ночи пожара хотел сказать Гвенни: «Положись на меня».

Он почувствовал в себе силы, чтобы принять вызов. До конца семестра Чолли спал на его кровати; Лотто был не против спать на полу. [На протяжении всей учебы Лотто в средней школе и колледже Чолли брал деньги, которые Лотто охотно ему давал, уматывал по каким-то своим делам, а потом возвращался. Он посещал все, куда только пускали, занятия, дипломов не получил, но знаний набрался с лихвой. Если люди не доносили на Лотто, что у него живет посторонний, то потому лишь, что любили его, а не потому, что им было жаль Чолли, которого один Лотто способен был выносить.]

Лотто еще раз понял, что мир – ненадежное место. Вычесть людей из него легче легкого, такая дурацкая арифметика. Если можно в любой момент умереть, надо вовсю жить!

И тут началась эра женщин. Поездки в город, в ночных клубах насквозь потные футболки, кокаиновые тропки на журнальных столиках в стиле «модерн середины века», родители в отъезде. Все в порядке, чувак, не дрейфь, экономке все равно. Секс втроем с двумя девушками в чьем-то сортире.

– Может, приедешь домой этим летом? – предложила Антуанетта.

– О, теперь я тебе понадобился? – отказываясь, съязвил Лотто.

Дочь директора на поле для лакросса. Засосы. Снова домик в Мэне, кузен Сэмюэла, ему уже сорок один, в захудалом мотеле, соседка в гамаке, туристка, вплавь отчалившая после того ночью на парусник. Сэмюэл только глаза закатил от зависти. «Вольво-универсал», купленный на карманные деньги. К сентябрю Лотто подрос еще на три дюйма: шесть футов шесть дюймов. Отелло, идентичный одноименному, и семнадцатилетняя Дездемона из городка, гладко выбритая, обнаружил Лотто, как допубертат. Весна, лето в Мэне; осень, крупнейшая в мире регата на реке Чарльз, место в восьмерке университета. День благодарения в доме Сэмюэла в Нью-Йорке.

На Рождество Салли повезла их с Рэйчел в Монреаль.

– Что, без Муввы? – спросил он, стараясь не выдать, как сильно задет.

Салли покраснела.

– Она стыдится того, как выглядит, – мягко сказала она. – Она теперь толстая, щеночек. Совсем не выходит из дому.

Досрочное поступление в Вассар, единственный колледж, в который он сверхсамонадеянно подал заявку; там отличный преподавательский состав, команда самое то – только по этой причине он сделал свой выбор. Отпраздновал это дело с приехавшей на выходные пятнадцатилетней сестричкой Сэмюэла в туалете для инвалидов. Только смотри не проговорись Сэмюэлу! Испепеляющий взгляд. Я что, идиот? И вот сюрприз – Сэмюэл тоже нацелился на Вассар, и хотя его брали всюду, он скорее бы сдох, чем лишился веселой компашки Лотто.

На выпускной прибыли только отощавшая вконец Салли и четырехлетняя Рэйчел, которая не слезала у него с рук. Мувва не приехала. Чтобы разогнать печаль, Лотто представил мать русалкой, какой она когда-то была, а не тучной женщиной, которая поглотила русалку.

Потом домик в Мэне. Кузен Сэмюэла, тому уже сорок три, увы, в Швейцарии. Сестра Сэмюэла в оранжевом бикини, с прилипшим к ней, слава богу, лохматым бойфрендом. За все лето только одна подружка, балерина с язычком, как у ехидны, и что она вытворяла ногами! Игры в крокет. Фейерверки. Пивной пир на пляже. Парусная регата.

Наступила последняя неделя лета. Прощальный ужин в приморском ресторане. Приунывшие предки Сэмюэла возились с новым щенком лабрадора, который все норовил вскочить на стол. «Наши мальчики, – сказала мать, – становятся взрослыми». Мальчики, считавшие себя взрослыми все эти ни много ни мало четыре года, из добрых чувств к ней выслушали это, не моргнув глазом.

Из душной общаги частной школы для мальчиков – в страну чудес колледжа. Общие ванные для студентов обоих полов: женские груди в мыльной пене. Столовая: девушки слизывают мягкое мороженое. Через два месяца Лотто заработал прозвище Сексмайстер. И неправда, что ему недоставало стандартов, нет, просто его сражал любой стан, в любой женщине он умел отыскать прелесть. Мочки как ягодки белой черешни. Легкий золотистый пушок, что окаймляет виски. Такое затмевает все прочее, даже более пряное. Лотто зрил себя антиподом монаха, анти-монахом, отдавшимся служению плотской любви. Он умрет древним сатиром в доме, полном прекрасных нимф, и, резвясь, те проводят его до могилы. Что, если из всех талантов, данных ему, величайший тот, который он применяет в постели? [Заблуждение! У высоких мужчин до того длинные конечности, что сердцу приходится надрываться, перекачивая кровь в нижние отделы. Лишь посредством очарования он заставлял партнерш считать себя лучше, чем был на поверку.]

Общежитские: потрепанная жизнью специалистка по феминистским исследованиям с пробитыми пирсингом сосками; студентка из местных с жировой складкой, выпиравшей из джинсов-варенок; чопорная неврологиня-сексолог в очках с толстыми стеклами, посвятившая труд «позе наездницы», – придирчиво наблюдали за парадом девиц. Сидя в общей комнате, они отслеживали, кто пришел, и когда Лотто с девицей исчезали за его дверью, доставали гроссбух, в котором отмечали и классифицировали тех, кто прибыл впервые.

Australianopithecus: австралийка пышноволосая, впоследствии знаменитая джазовая скрипачка.

Virago stridentica: мегера напористая, неоднозначного полу, панк-рокерша, которую Лотто подцепил где-то в центре.

Sirena ungulatica: сирена копытная, нежное личико отличницы над трехсотфунтовой тушей.

Посетительницы про то не прознают. Соседки не считали себя жестокими. Но когда, месяца через два, они показали гроссбух Лотто, он пришел в ярость. Разорался, обозвал мизогинистками. Они пожимали плечами. Женщины, которые дают себя поиметь, заслуживают презрения. Лотто же вправе поступать так, как поступают мужчины. Эти правила не ими придуманы.

Мужчин Лотто в общагу не приводил. Ни в какой гроссбух они не попали. Остались невидимы, призраки его постельных желаний, вне постели.

Это был последний показ студенческого спектакля. «Гамлет». Те, кто вбежал в зал после последнего звонка, промокли насквозь; тучи, весь день ходившие над долиной, прорвались ливнем. Офелия играла голой, умопомрачительные буфера в синих прожилках, прямо сыр «стилтон». Гамлет был Лотто и наоборот. После каждого представления ему устраивали овацию стоя.

В темноте кулис он размял шею и глубоко, животом, вдохнул. Кто-то всхлипывал, кто-то закуривал. Шорохи как в сумеречном амбаре. Шепотки. «Да, я устроилась в банк…» «Скороговорун скороговорил скоровыговаривал, что всех скороговорок не перескороговоришь не перескоровыговариваешь…» И актерское, перед выходом: «Сломай ногу!» – с ответом «Сломай обе!»

Гулкая тишина. Занавес распахнулся. Ночной дозор с топотом двинул на сцену. Первая реплика:

– Кто здесь?

Внутри Лотто словно тумблер щелкнул, его «я» отступило на задний план. Снизошла легкость.

Скорлупа, оболочка Лотто наблюдала из-за кулис, как он, Гамлет, пошел на дело прогулочным шагом.

Он вернулся в себя на поклонах, дублет насквозь мокрый от пота, а шум в публике, множась, взлетел до последнего в его честь шквала аплодисментов. В первом ряду профессор Мургатройд, с двух сторон подпираемый возлюбленным и любовником возлюбленного, вскрикивал голоском викторианского синего чулка: «Браво, браво!» Охапка цветов. Девицы, с которыми он переспал, одна за другой обнимают его, на языке жирный вкус блеска для губ. Кто это? Бриджет с мордочкой спаниеля, о боже, жмется к нему. Они переспали, сколько, два раза? [Восемь.] Он слышал, что она называет себя его девушкой, бедняжка. «Увидимся на вечеринке, Бридж», – мягко говорит он, высвобождаясь. Зрители растворяются под дождем. Офелия стискивает ему руку. Увидимся позже? В те два раза за репетиции, когда они сходились в туалете для инвалидов, это было неплохо. Конечно, увидимся, бормочет он, и она уносит тело своей безумной.

Он закрылся в кабинке туалета. Здание опустело, парадные двери заперли. Когда он вышел, в раздевалках было подметено. Всюду тьма. Он медленно снимал грим, разглядывая себя в тусклом свете. Снова нанес тональный крем, заполняя рытвины шрамов, и оставил подводку для глаз, довольный тем, как она оттеняет их синеву. Было лестно пребывать одному в этом священном месте. В любом другом остаться с самим собой ненавистно.

Но сегодня вечером, в последний миг торжества его юности, все, чем он жил до сих пор, переполнило его до краев: в жарких испарениях потерянная Флорида, боль в том месте, где был отец, пылкая вера матери в его предназначение, Бог, что неотрывно на него смотрит, прекрасные тела, в которых он забывался на время. Он дал всему этому волнами себя окатить, а потом сквозь темный дождь направился на актерскую вечеринку, слышную за полмили, и вошел под аплодисменты, и кто-то сунул в руку ему кружку пива. Минуту или вечность спустя он стоял на подоконнике, а мир позади него озарялся вспышками молний. Силуэты деревьев обращались в искристые нейроны. Кампус то покрывался горячей золой, то остывал в пепел.

Людское сборище у ног Лотто клокотало и пузырилось писком моды начала девяностых: голые пупки, пирсинг и бейсболки, скрывающие залысины, в излучении ламп «черного света» зубы белей, коричневая помада с коричневой подводкой, ушные каффы, байкерские ботинки, трусы-боксеры наружу, вихляем задом, хип-хоп-трио «Солт-н-пепа», перхоть отливает зеленым, веет дезодорантом, сверкают блестки на скулах.

Каким-то образом он оказался с пустой бутылкой из-под воды, которую кто-то эластичным бинтом примотал ему к голове. Раздались крики: «Вопим хвалу Водяному принцу!» Ой, это плохо. Значит, узнали, откуда у него деньги. Он скрывал это, господи боже мой, обходился потрепанным «вольво». Оказалось, он уже без рубашки, чтобы мускулы лучше видать. Осознав, как это смотрится из разных углов, нанесенный бутылкой урон он восполнил воинственной бодростью. Выпятил грудь. Теперь у него бутылка джина в руке, и под крики: «Лотто! Лотто! Лотто!», он подносит ее к губам и делает долгий глоток, который к утру залепит ему паяльным флюсом весь мозг, сделает мысли невнятными, не отодрать одну от другой.

– Миру скоро конец! – взревел он. – Чем не повод потрахаться?

Одобрительные крики танцующих у него под ногами.

Он воздел руки.

[Роковой взгляд вверх.]

В дверном проеме стояла она.

Высокая, судя по силуэту; свет сзади, бликуя от мокрых волос окутывал ее ореолом; за ней потоком стекали по лестнице тела. Смотрела она на него, хотя лица было не разглядеть.

Но вот повернула голову, и он пол-лица увидел, сильное и яркое впечатление.

Высокие скулы, пухлые губы. Крошечное ушко. С нее капало оттого, что она шла под дождем. Первым делом она полюбилась ему тем, что посреди всего этого грохота и танцев оглушила его тишиной.

Он уже встречал ее раньше, он знал, кто она. Матильда… как ее там. Красота, подобная ее красоте, бросала отсвет даже на стены кампуса, фосфоресцировала на всем, к чему она прикасалась. Настолько она была выше Лотто – настолько выше возьми кого хочешь в колледже, – что стала легендой. Друзей у нее не было. Она ледяная. На выходные ездила в город, подрабатывала моделью, отсюда модные шмотки. Всяких сборищ чуралась. Этакая олимпийская богиня на пьедестале. Да, Йодер ее фамилия, Матильда Йодер. Но сегодняшний триумф Лотто снарядил его к этой встрече. Она пришла сюда для него.

Позади, в громыхании ливня или, может, внутри него – зашипело и припекло. Он спрыгнул в круговорот тел, по пути заехал коленом в глаз Сэмюэлу, сбил с ног какую-то бедную девчушку. Выплыл из толпы, пересек зал, направляясь к Матильде. В носках она была шести футов ростом. На каблуках ее глаза достигали уровня его губ. Снизу вверх она глянула на него невозмутимо спокойно. Ему уже нравился смех, который она таила в себе, смех, разглядеть который было только ему по силам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

По Фаренгейту. По Цельсию – 23 градуса.

2

В металлических баллончиках со взбитыми сливками содержится закись азота, ингаляционный наркотик.

3

Имеется в виду знаменитая ленд-арт-инсталляция американского художника Роберта Смитсона (1938–1973), созданная в 1970 г. на северном берегу Большого Соленого озера в штате Юта, США.

4

У. Шекспир «Король Лир», акт V, явл. III. Перевод Б. Пастернака.

5

У. Шекспир «Гамлет», акт I, явл. I. Перевод М. Лозинского.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов