Полная версия:

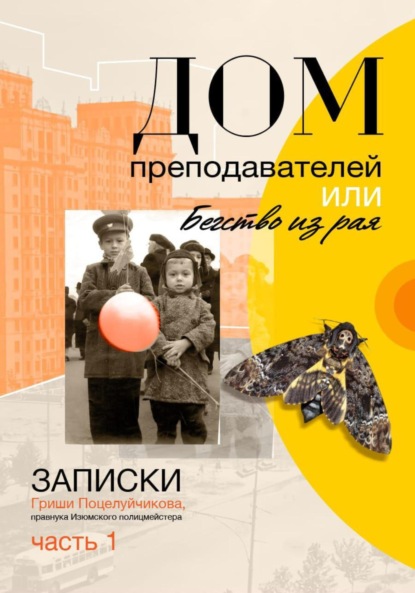

Дом преподавателей, или Бегство из рая. Часть 1

Прошло года три-четыре, и бабушке пришло известие от племянника. То ли его опять посадили, то ли он женился (насколько я помню, он потом действительно женился и жил в маленьком городке на севере). Мы с мамой по этому случаю стали со смехом вспоминать его визит, всполошивший всю семью. И вдруг выяснилось, что наши воспоминания не только не совпадают, но прямо противоречат друг другу! Я помнил маленького, широкоплечего мужчину с тихим голосом, а мама – высоченного громилу, который загородил всю дверь, когда мы ее открыли, так, что потемнело в передней, и говорил громовым голосом! Отца, к сожалению, мы не могли привлечь к спору, потому что он вообще не вышел встречать двоюродного брата. Прошло еще пару лет, и я попытался доказать маме, что это я был маленький, и если он был громилой, то должен был мне показаться вообще великаном, а в ее глазах он вырос от страха. «Я же не сумасшедшая!» – ответила мне на это мама.

Мир книг

У отца была большая библиотека, которую он стал собирать, когда пришел с фронта. Книгу как таковую, как «вещь», произведение искусства, он не ценил. Всю жизнь он собирал только те книги, которые были нужны для работы. В 40-е – 50-е годы он еще мог заходить к букинистам, а потом перестал. Основную часть его библиотеки составляли книги, которые он привез после войны из Кёнигсберга. Город был долгое время закрыт, и книги из библиотеки Кёнигсбергского университета валялись под ногами, гибли под дождем, отправлялись на растопку. Отец, ходивший тогда с палочкой, раскидывал ею груды книг и отбирал для себя только самое нужное. Классиков немецкой литературы – прежде всего, и ему было все равно, старинная эта книга или современная. Скорее, он предпочитал книги современные, лучше сохранившиеся.

Только одну книгу, не связанную с профессией, он позволил себе привезти – Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts («Мифы ХХ столетия») Альфреда Розенберга. Тоже не самое шикарное издание, напечатанное готическим шрифтом, с большим портретом автора. Он внимательно ее прочитал и всю исчеркал своими пометками. В нашей семье эта книга была самым большим секретом, и именно поэтому фамилия Розенберга была известна практически всему двору. Я завлекал друзей на этаж, под рубашкой выносил книгу и рассказывал биографию Розенберга всем желающим.

Надо сказать, что отцовский «рационализм» сказался и здесь – большую часть книг, привезенных из Кёнигсберга, он отдал германистам из МГУ (в первую очередь нашему соседу – Неустроеву) в обмен на французские книги. В библиотеке, помимо русских, было много книг на тех языках, на которых отец читал – французском, немецком, испанском, английском. Вообще, его библиотека в своей художественной части почти перестала расти с 60-х годов (прирастая, в основном, собраниями сочинений и книгами из Франции), но увеличивалась большими темпами за счет литературоведения и искусства.

В годы моего детства была популярна теория, что учить грамоте до школы не обязательно. Поэтому когда я пошел в школу, то читать не умел, и в первом классе так и не научился. Я проболел почти все первое полугодие, а зимой попал в больницу на три месяца.

В первый больничный день вечером меня привели в палату, горевшую желтым светом, закутали в одеяло и дали в руки книжку. По-моему, это были русские сказки. Никому и в голову не пришло, что такой большой мальчик не умеет читать. Я улегся, а за мной внимательно наблюдали мальчики (их было пятеро), лежащие в палате, но знакомиться они не спешили. Признаться, что я не умею читать, было невозможно. Я раскрыл книгу и стал водить глазами по строчкам, лихорадочно подсчитывая, сколько времени у меня должно уйти на прочтение страниц и не слишком ли я их быстро переворачиваю.

Мне довольно долго удавалось водить за нос медсестер и мальчиков, хотя, в конце концов, моя тайна была раскрыта. Но к тому времени я уже передружился с половиной больницы, и поэтому вскрытый обман не отразился на отношении ко мне. Ребята удивились немного и вскоре забыли. Правда, у мальчика по имени Никита, над которым все смеялись из-за того, что он был тезкой Хрущева, появилась возможность отыграться, и он радостно показывал, как я тупо переворачивал страницы. Но вскоре ему это надоело, и меня оставили в покое. Читать же я научился слету, мгновенно, почти незаметно, летом, даже не летом, а в мае, на Украине, куда меня после больницы увезла бабушка.

Живя среди книг, листая до бесконечности альбомы, книжки Бидструпа, иллюстрированного Доде французского издания XIX века, обожаемую годовую подшивку «Нивы» за 1912 год, в которой была масса статей и рисунков, посвященных 100-летию войны 1812 года (она была собственностью друга отца – дяди Игоря, и каждый раз, когда мы приходили к нему в гости, я ее выпрашивал на время, потом он приходил к нам, забирал обратно, затем я опять просил, и так продолжалось несколько лет, до тех пор, пока родители не перестали брать меня с собой), я познавал язык. Познавал зрительно – образы букв и слов соединялись с иллюстрациями, печатью, обложками и запахом бумаги. Этот особый язык жил во мне очень долго и после того, как я научился читать. К образам стали присоединяться непонятные слова. Например, Скриб и Лабиш читались, как Скриб-Лабиш – нечто сокрытое за всеми нечитанными и непознанными книгами отцовской библиотеки. Можно сказать, что вся библиотека была для меня одним Скриб-Лабишем.

Когда я уже начал читать, пока только корешки и обложки, то обнаружил другой мир, отличавшийся от того, что я тогда уже знал. Здесь к стране почему-то было приделано имя Анатоль, к городу – Джек. Я был уверен, что мне не хватит жизни, чтобы прочитать все эти книги, и я пытался освоить книжный мир своим, особым, образом, выстраивая собственную логику. Книги подразделялись на иностранные, русские, собрания сочинений, с иллюстрациями и по количеству: одна книга, две. С многотомными собраниями было проще всего. Мне надо было выяснить, кто из авторов более великий и почему, и с этим вопросом я постоянно приставал к взрослым. Из иностранных заголовков и фамилий лепились странные образы. Золя вызывал доверие краткостью: Эмиль Золя – Деньги – Дамское счастье – Западня. Автор с фамилией Фейхтвангер в принципе не мог написать ничего хорошего, хотя имя было загадочное. Арагон – красивое слово, но он вызывал легкое недоверие слишком будоражащим красным цветом. Разрозненные многочисленные тома были подозрительны, казалось, что писали их большие путаники, особенно Марсель Пруст. Авторов, которые написали одну-две книги, было немного жалко, они терялись среди собраний, я часто повторял их имена, может быть, чтобы хоть немного компенсировать их неполноценность – Бодлер, Верлен, Ламартин, Альфред де Виньи.

Поражало странное имя – Ги. Когда мы с братом немножко созрели, Ги внезапно пропал и через довольно солидный промежуток времени был случайно обнаружен нами на антресолях вместе с «Декамероном». Брат, не сообразив, поделился радостью находки с отцом. Отец что-то буркнул в ответ, как бы изображая крайнее удивление – «надо же, а я и не знал!» А вот «Золотой осел» Апулея был спрятан в неведомом месте и возник снова на полке античности уже после того, как мы с братом завели свои семьи.

Библиотека была строго поделена – западная литература в кабинете, русская – в большой комнате. Кабинет был очень темным, из-за лоджии там и днем надо было зажигать свет. Книги занимали всю стенку до потолка, и верхние ряды терялись почти в полной темноте. Там стояли немцы, скандинавы, поблескивал готическим золотом Шлегель, а где-то недалеко от Маннов прятался Розенберг.

Большая комната была очень светлой, и солнце целый день взирало на русскую литературу. Ярче всего был освещен Салтыков-Щедрин, который стоял на самой верхней полке. В самом низу располагался колоссальный 30-томный Горький в раздражающе желтом супере, похожий не на собрание книг, а на монумент. Взгляд каждый раз невольно цеплялся за черные тома, которые давно потеряли суперобложку. Там, вероятно, были «Мать» и «Данко», которых проходили в школе.

И все-таки книги что-то потеряли, когда я научился читать. Они потеряли объем и стали плоскими. Я испытал некоторое разочарование от того, что книга превратилась всего лишь только в текст. Он был и раньше, но к невозможности его понять, к таинственности шрифта, букв, которые складываются в слова, но не для меня, присоединялся запах, особый у каждой книги, и картины, часто непонятные, о смысле которых я подчас мог только догадываться, и фантазия моя пускалась взапуски. Книгой кто-то раньше владел и оставлял на ней повсюду разбросанные следы – пятна, заметки на полях, подчеркнутые строки.

Я листал огромную Библию (она принадлежала старшей сестре отца), от которой шел кисловатый запах старой церковной книги. Неведомые люди за десятки лет до меня переворачивали эти страницы и вкладывали туда сушеные цветы и куски яркой материи. Но когда позже я сумел, открыв книгу, самостоятельно прочесть слова, в ней написанные, образ старой книги внезапно поблек. Она как будто высохла, запах уже говорил не столь много, а записи на полях показались скучными.

С тех пор через мои руки прошли многие тысячи книг – от инкунабул до редчайших книг 20-го века, оставшихся в одном-двух экземплярах.

Но книгу как предмет, как вещь – я не люблю. И совершенно равнодушен к тисненой коже и роскошным иллюстрациям. Скорее что-то жалкое, умирающее-рассыпающееся, грязное и мало читаемое вызовет мой интерес. Понятно, что я очень люблю различные справочники, особенно какие-нибудь дикие, составленные сумасшедшими коллекционерами.

Источниковед давно победил во мне читателя. Проще – профессионал победил во мне человека, – и мне очень жаль, что так произошло. Я считаю, что, может, это одна из самых больших духовных потерь за всю жизнь.

Париж

Я рос в немузыкальной семье. Бабушка любила оперу и всю жизнь собирала пластинки. Но хранила эту любовь для себя и ни с кем не делилась.

Для родителей музыка скорее сопровождала веселье и танцы. Поэтому моими музыкальными вкусами никто не управлял. До всего я доходил сам. В принципе, мне нравились все те пластинки, что хранились у нас дома.

В 56-м папа купил пластинки Поля Робсона и Федора Шаляпина. С тех пор «В двенадцать часов по ночам» могли поднять и меня – в любом состоянии и виде.

Первым моим увлечением стала Эдит Пиаф. До нее музыку я воспринимал, как книги, – перевернута последняя страница и наступает перерыв. Эдит Пиаф была похожа скорее на сказку, которую мама читала на ночь. Было известно каждое слово, а слушать все равно хотелось.

А потом пришел черед Ив Монтана. На Новый 1957 год, первого января, родители отправились на его концерт в зал Чайковского. Билеты достала мама одной ученицы. Родители сидели в третьем ряду в партере, а в ложе располагалось все правительство – Булганин, Хрущев, Микоян и Молотов. И с тех пор родители полюбили Ива Монтана на всю жизнь. Они покупали все пластинки, и без его песен не обходился ни один праздник.

Через много-много лет я неожиданно признался себе в том, что Ив Монтан – видимо, единственный мужчина в моей жизни, которого я обожал. Как девушки любили актеров, собирая открытки, так я – любил Монтана. Правда, никогда ничего не собирал, а просто всегда хранил в своем сердце его образ.

В нашем доме царил культ Франции. В 60-м году отец первый раз побывал в Париже. Я мало что помню из его рассказов. Что-то – об открытых кафе, о художниках на Монмартре. И еще было много фотографий. Папа и все французы – в похожих плащах. И, конечно, был рассказ об Иве Монтане и его пластинки.

С тех пор Ив Монтан стал для меня символом и душой Франции. А Париж – моим городом – обожаемым, родным и знакомым. И хотя я никогда в жизни не был в Париже, но люблю его как город своего детства.

И стоит мне послушать любую песню Монтана, как я забываю обо всем и говорю себе: жизнь прекрасна, потому что на свете есть такая музыка и лучший город на свете – Париж.

«Дверной» роман

1 сентября 1961 года я пошел в первый класс вполне здоровым и щекастым мальчиком. Уже через пару месяцев я превратился в полного доходягу.

Мои первые школьные воспоминания расплываются словно в сплошном мареве. Комната, набитая битком детьми (сорок с лишним человек), неприятный запах в туалетах и классах, неудобные парты, чернильницы-непроливайки, ломающиеся перья, промокашки и завтраки, которые приносили прямо в класс. А в портфеле – обязательный бутерброд с сыром и расползающимся маслом, который я брал из дома и съедал на второй перемене.

Странно, но я вообще не помню в школе солнца и яркого света. Везде было сумрачно или горели желтые электрические лампы. Когда я учился во вторую смену, зимой должен был гореть свет. Но утром тоже клоками всюду висела полутьма. Коридоры были темные, раздевалки, лестница, первый этаж, актовый и физкультурный залы, буфет. Весной и осенью в школе было прохладно и темно, зимой – жарко и темно. Тьма около учительской, внизу – у кабинета директора, и только в туалетах светлело – они, хоть отчасти, были нашей территорией. И, наоборот, на выходе из школы я не помню дождя или снега, а почти всегда – солнце.

На уроках я не понимал ничего. Я не умел читать, не умел складывать и вычитать, а палочки на чистописании все в ряд получались кривые. Когда нам стали выставлять оценки и проводить контрольные, моей оценкой стала цифра, которую я тут же хорошо усвоил. Кол или единица. Иногда – двойка. Ни с одним одноклассником я не подружился и ни одного не запомнил. Моей первой учительницей была молодая недобрая женщина.

Здесь я впервые столкнулся, вернее, даже стал частью иного мира, который существовал по законам мне недоступным и не проявлял не то что заботы, но вообще никакой видимой заинтересованности в моем существовании.

Естественно, я стал искать выход и попытался убежать из этого мира.

Я начал болеть. Приходил в школу на пару дней, затем валился с температурой. Маме давали бюллетень на три дня, но она сидеть со мной не могла, потому что сама была учителем. За мной ухаживала бабушка, мать отца.

В январе, в каникулы, я поехал к другой бабушке, маминой маме, в Ярославль, чтобы меня посмотрел знаменитый ярославский доктор Полетаев. К тому времени мне хорошо были знакомы разнообразные врачи – участковые терапевты, ухо-горло-нос, стоматологи и даже ревматологи. Полетаев же был единственным в своем роде – его называли диагностом.

Похожий на старого профессора врач пришел к бабушке домой, послушал ее сбивчивые объяснения и спросил: «А ребенку делали Пирке4?» Ребенку Пирке не делали. Полетаев попил чаю с вареньем и ушел.

В одном подъезде с бабушкой жил папин старший брат – дядя Паша. Его сын Игорь тоже часто болел: день-два побегает, на третий – свалится. В связи с этим в их доме постоянно распевалось на мотив коробейников: «Без словечка Плиний падает, рядом валится слуга»5. После визита Полетаева роль слуги Плиния закрепилась в нашей семье за мной.

Дядя Паша знал массу старых дореволюционных студенческих песен и часто применял их по разным поводам. Когда папа получил звание профессора, дядя Паша приехал в гости и прямо на пороге, хлопая отца по плечам, запел своим немного надтреснутым голосом:

Мы Шиллера и Гете не читали,

Раз-другой их почитаешь,

Ничего не понимаешь,

Как безумный хохотаешь!

А потом обнявшись, они восторженно заорали хором:

Бей профессоров – они гадюки,

Они нам преподносят все науки!!!

В Москве мне сразу сделали Пирке и на три месяца уложили в больницу. Возможно, именно из-за болезни первый класс стерся из моей памяти. Я помню отрывки, как будто я давным-давно смотрел фильм и порядочно его забыл: зима, снег или просто холодный вечер, и я за ручку с мамой иду в детскую поликлинику на Университетский проспект. Так прошел почти весь мой первый учебный год.

Но школьный порядок нельзя было разрушить болезнью. Как угроза, как неотвратимое будущее он нависал надо мной и в больнице.

В моем классе была особенная девочка. Когда кончалась перемена, она выходила к доске и становилась лицом к классу. Открывалась дверь, входила учительница, и девочка произносила звонким голосом: «Встать!» Мы все вскакивали с мест, учительница дожидалась, пока в классе наступит полная тишина, и говорила: «Здравствуйте, дети. Можете садиться». Эта особенная девочка была старостой класса. Естественно, что она была круглой отличницей и звали ее Лена.

Я сам, маленький первоклашка, даже не мог представить всю глубину пропасти, которая лежала между мной и миром школы – директором, завучем и учителями. И так получилось, что именно Лена была глашатаем этого мира для нас, учеников.

Мы с Леной жили в одном подъезде, и я часто встречал ее во дворе. Она никогда ни с кем не играла, а чинно проходила мимо под руку со своим папой, который был такой же прямой и высокий, как она. Папа был седым и скорее походил на дедушку.

Когда весной я вышел из больницы и вновь вернулся в школу, я уже безнадежно отстал от класса, и в то время, как все вокруг пыхтели и выполняли задания или слушали учителя, я просто сидел за партой и рисовал что-нибудь на листочке. На меня вообще не обращали внимания – я окончательно стал изгоем. Но я понимал, что этот мир так просто меня не отпустит, хотя и не представлял, что же будет дальше. И тогда взрослые впервые сказали: «Его надо оставить на второй год». Я осознал, что мир, который заставил меня страдать, задумывает еще что-то гораздо худшее. Болезнью я его победить не сумел.

И тогда я решил влюбиться.

И действительно – впервые в жизни влюбился в свою ровесницу.

Конечно, и до этого некоторые девочки мне были симпатичны. Но теперь случай был особый – между моей избранницей, Леной, старостой нашего класса, и мной лежала непреодолимая граница. И любая форма известных дворовых отношений тут не годилась. Я не мог как следует треснуть ее по спине или дернуть за одну из роскошных кос. А доступный ей язык не подходил для меня – писать я не умел, мог бы что-нибудь нарисовать, но мне это почему-то не пришло в голову. Таким образом, все дворовое не подходило ей, а все школьное – мне. И я выбрал то, что отделяло ее мир от моего – дверь в ее квартиру.

Я достал мел и стал писать наискось, огромными буквами, через всю дверь: «Лена, я тебя люблю». Вернее, писал мой друг Санька, а я стоял на атасе – вдруг кто-нибудь пойдет, где-то хлопнет дверь или поедет лифт. Как только раздавался шум, мы вылетали из подъезда. Двери были деревянные, крашеные, высокие, с большими филенками, и писать было трудно. Мел ломался, царапал краску. Смывать написанное, наверное, было еще труднее. Через несколько дней о «дверном романе» узнал весь двор. Но поскольку Лена участницей наших дворовых игр не была, то и интереса особого никто не проявил. Я же часто подходил к двери и старался, чтобы надписи появлялись сразу же после того, как делались попытки стереть предыдущие. Тут все было просто – надо было обводить мелом по следу старой, полустертой надписи.

В начале мая доктора сказали, что меня надо увозить из Москвы. В Прибалтику – нельзя, на юг – тоже, и мы уехали с бабушкой на Украину.

Прошло четыре месяца, я вернулся, и вся эта школьная любовь вылетела у меня из головы. Я загорел, повзрослел и целыми днями гонял во дворе в футбол.

И вот, уже в самом конце августа, мы, наигравшись вволю, пошли с товарищем (он был на три года меня старше) попить воды. И хотя нас мучила жажда, мы не стали пить из кранов, которые торчали на всех углах дома, и к которым дворники приделывали шланги для полива двора, а решили заглянуть в школу и заодно посмотреть, как идет подготовка к первому сентября.

Когда мы спустились со второго этажа, то увидели недалеко от белевшего в полумраке бюста Ленина стенд «Лучшие ученики школы». Мой товарищ подошел к нему. И тут меня внезапно охватила беспричинная тревога. Он глянул на фотографии и сказал: «Слушай, а ведь твоя Ленка – отличница. Ну-ка, покажь ее фотографию!» Я непонятно почему испугался и соврал, что забыл ее фамилию. «Ничего, – сказал приятель, – поищем старосту». Найдя старосту, он вытаращил глаза и засмеялся. Я уже почти сквозь слезы посмотрел на фотографию и понял, что я не знаю, кто на ней изображен. Так, словно я никогда не видел этого лица!

Правда, потом мы нашли фотографию одного знакомого, который был не похож на себя, решили, что виноват плохой фотограф, и пошли дальше гонять мяч.

Но я знал, что фотограф не виноват.

Я сидел за партой, вечно потный и обессиленный, не понимая ничего, что нам пытался объяснить учитель, и с ужасом наблюдая за тем, что все вокруг водят перьями, и только я один не знаю, что мне писать. И за весь первый класс я так и не посмел хоть раз посмотреть ей прямо в глаза. Я всегда сидел с опущенной головой, когда она выходила на середину класса. Не видя глаз, как оказалось, я не видел и ее лица. Внешность и не имела никакого значения, потому что я влюбился в ее величие и командный пост.

Еще пару лет я изредка встречал Лену с папой во дворе, а затем ее семья уехала из нашего дома.

Этот первый в моей жизни роман вполне можно было бы назвать «романом с дверью». Если бы только за дверью не скрывалась девочка, так и оставшаяся для меня навсегда полной загадкой.

Взрослые и дети

Миры взрослых и детей можно назвать параллельными, хотя это звучит странно для людей, которые живут в одной квартире. И, тем не менее, это так. И дети, и взрослые были максимально свободны друг от друга, насколько это вообще возможно. Когда проходил первый шок после роддома, ребенка отправляли в ясли, а потом в детский сад на шестидневку, в выходной он копался в песочнице во дворе. В понедельник его опять тащили в детский сад. Затем ребенок шел в первый класс, в воскресенье болтался в том же дворе, а на лето уезжал в пионерлагерь.

Мои родители утром уходили на работу, вечером приходили и снова до ночи занимались работой. Перед сном, после поцелуя, мне позволялось иногда послушать радио на ночь. Я крутил приемник, который стоял на отдельном столике, и останавливался на черте, где было написано: Берлин или Лондон. Изнутри приемник горел, как будто светился не он, а сами города, и неважно, что там говорило и играло, важно было то, что вместе с доносящейся музыкой ты мог улететь неведомо куда. Потом я ложился в постель, и взгляд начинал скользить по полкам с книгами. Утром я вставал, и все происходило точно так, как вчера.

Меня не отдали в ясли в три месяца, я не ходил в детский сад и никогда не был в пионерлагере. В четыре года я и еще человек десять ребят попали к тете, которая в течение нескольких часов гуляла с нами на кругу перед домом. Но на самом деле целый день с девяти утра до девяти вечера я носился во дворе. Ели мы что угодно, где угодно и когда угодно. Ходили друг к другу и за милую душу уминали то, чем нас подкармливали бабушки или домработницы. Моя бабушка чаще всего готовила гречневую кашу с молоком. Но, в принципе, мы могли и не есть вообще, никому до этого особого дела не было. Хотя есть хотелось постоянно. Всякие коржики, пирожки с повидлом, квас, газировка – были мечтой, если только в расшибалку выиграть копеек двадцать.

Детский мир взрослых не интересовал. А даже если бы и заинтересовал, он был им недоступен. Ребенок для взрослого существовал в двух образах: существа, которое говорит всякие смешные вещи («от двух до пяти»), и эти словечки можно записать в тетрадку. Потом ребенок сразу становился частью большого, созданного другими взрослыми мира – детсада, школы, пионерлагеря, к которому каждый конкретный родитель не имел непосредственного отношения. Его только время от времени могли попросить откорректировать то, на что школа уже обратила внимание, но была готова передоверить родителям.

Это и называлось родительским воспитанием. Все, что происходило с детьми во дворе, вне родительского и школьного ока, воспринималось как мир шалостей, присущих возрасту от «пяти до двенадцати». Для родителей важно было то же, что и для школы – отметки, поведение, общественная активность.

Я был обычным дворовым мальчиком, ничем не отличавшимся от своих друзей. Курить я начал в первом классе, правда, бросил во втором, но в шестом начал опять и курил потом еще лет двадцать. В шестом-седьмом классах я периодически не ночевал дома. Спал у друзей и в подъездах, на ступеньках (у батарей воняло помойкой и мочой), на площадках у чердаков. Никто особо не бегал, не показывал на меня пальцем и не бил в колокола. Конечно, родители расстраивались и волновались. Но жизнь продолжалась.

Были и другие родители, которые пытались решать все за своих детей. Заставляли их маршировать – ать-два: из школы бегом домой, затем обед, кружок, учитель музыки, уроки, сон. Обычно это были несчастные дети, потому что у них, в отличие от нас, жителей дворовых прерий, вообще не оставалось свободы. Наше дворовое братство было счастливо, поскольку знало до поры до времени только один вид насилия – школьный. А те, другие, подвергались насилию и дома, и в школе. Может быть, у их родителей была иллюзия, что ежеминутно контролируя детей, они делают им хорошо, готовят к взрослой жизни, а возможно, – и приближают к себе. Но пропасть между нашими мирами от этого не исчезала.