Полная версия:

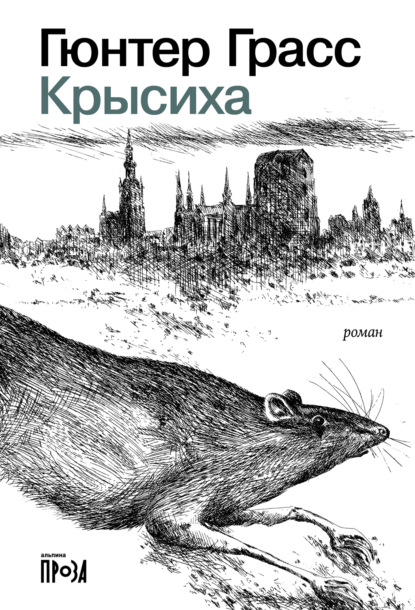

Крысиха

Нет, кричал я из своей инвалидной коляски, нет! Здесь я. Мы все здесь. Мы бодры и полны новых идей. Все должно стать лучше, да, человечнее. Я должен остановить этот сон, эту неразбериху, тогда мы вернемся, тогда дела дальше пойдут на лад и вперед, тогда я, как только газета и сразу после завтрака…

Но мой громкоговоритель уступил ее фальцету: Хорошо, что они больше не думают, ничего не выдумывают и ничего больше не планируют, проектируют, никогда больше не поставят себе цели, никогда больше не скажут я могу я хочу я буду и никогда больше в добавление к этому не смогут захотеть чего-то большего. Эти дураки с их разумом и слишком большими головами, с их логикой, которая прорывалась, прорывалась до конца.

Чем помогло мне мое Нет, мое Я здесь, я все еще есть; ее голос выдержал обертон, победил: Они ушли, ушли! Так и быть. Они не нужны. Эти человеческие существа полагали, что солнце не решится всходить и заходить после их испарения, испускания соков или испепеления, после издыхания неудавшегося рода, после аута человеческой расы. На все это было плевать луне, всякому небесному светилу. Даже отливы и приливы не хотели задерживать дыхание, хотя моря кипели тут и там или искали себе новые берега. С тех пор тишина. Вместе с ними пропал их шум. И время идет так, словно его никогда не считали и не запирали в календарях.

Нет, закричал я, ложь! и потребовал исправить, немедля: Сейчас, я полагаю, полшестого утра. Вскоре после семи я проснусь с помощью будильника, покину эту проклятую уютную инвалидную коляску, в которой сижу как пристегнутый, и свой день – среда, сегодня среда! – сразу после завтрака, нет, после чистки зубов, перед чаем, ржаным хлебом, колбасой, сыром, яйцом и прежде, чем газета в промежутке между этим наболтает мне ерунду, начну с незапятнанных намерений…

Ей было невозможно ничего возразить, более того, она количественно увеличивалась. Несколько выводков запищали и переполнили образ. Снова их крысиный язык: Футш мидде миншер. Штуббихь гешеммеле нух! Что должно было означать: Только лишь мелкий дождь, и хорошо, что они больше не отбрасывают тени.

Один их мусор, который лучится, и их яд, который сочится из бочек. Никто бы о них не знал, если бы не было нас, пищал крысиный выводок. Теперь, когда их нет, можно вспоминать о них с добротой, даже снисходительно.

Когда я еще держался за свою инвалидную коляску, крысиха снова заговорила одна: Да, мы восхищались вашим хождением на двух ногах, самой вашей осанкой, этим вашим трюком из века в век. Столетиями под гнетом, по пути на эшафот, всю жизнь по коридорам, выпроваживаемые из передней в переднюю: они всегда ходили прямо или согбенно, лишь изредка ползая на четвереньках. Достойные восхищения двуногие: по дороге на работу, в изгнании, прямиком на смерть, хрипло поющие в наступлении, безмолвные при отступлении. Мы помним выправку человека, воздвигал ли он пирамиды камень за камнем, строил ли Великую Китайскую стену, прокладывал ли каналы через таящую в себе лихорадку топь, добивался ли все меньшей численности при Вердене или под Сталинградом. Они оставались стойкими там, где занимали позиции; и были расстреляны по приговору военного суда те, кто убегал без приказа в тыл. Мы часто говорили себе: на какой бы ложный путь они ни ступали, их прямохождение будет их отличать. Странные пути и обходные дороги, но они шли шаг за шагом. А ваши процессии, демонстрации, парады, ваши танцы и забеги! Смотрите, учили мы наш выводок: это человек. Это его отличает. Это делает его красивым. Голодный, часами простаивающий в очереди, да, даже дугообразный, измученный такими, как он, или под выдуманным бременем, которое он называет совестью, отягощенный проклятием своего мстящего Бога, под давящим тяжестью крестом. Взгляните на эти картины, посвященные страданию, всегда разных цветов! Все это он пережил. Выпрямившись, он идет дальше после падения, как будто человек хотел быть или стать примером для нас, всегда бывших рядом с ним.

Больше не с шипящими звуками и не на крысином языке крысиха нежно внушала это мне, сидящему в инвалидной коляске, которая, паря в беспространственности, все больше и больше походила на сиденье космической капсулы. Крысиха обратилась ко мне – друг, а позже – дружочек. Смотри, друг: мы уже учимся ходить на двух ногах. Мы выпрямляемся и принюхиваемся к небесам. И все же пройдет некоторое время, прежде чем мы обретем человеческую выправку.

Тогда я увидел отдельных крыс, увидел выводки, увидел крысиные народы, практикующиеся в хождении на двух ногах. Поначалу на ничейной земле, которая была пустынна без деревьев и кустарников, затем их территория для обучения строевому хождению показалась хорошо знакомой, внезапно знакомой. Сначала я видел, как на площадях, затем на улицах, которые узились между красивыми остроконечными домами и церковными папертями, крысы упражнялись, словно двуногие. Наконец открылась высокосводчатая внутренняя часть готического зального храма. Они стояли у подножия устремленных ввысь колонн, пускай лишь несколько секунд, чтобы вновь, после непродолжительного падения, выпрямиться. Я видел крысиные народы, толпящиеся на каменных плитах среднего нефа вплоть до алтаря, видел, как они толпятся в боковых нефах вплоть до ступеней боковых алтарей. Это была не любекская церковь Святой Марии, не какая-либо другая кирпичная готика балтийского побережья, это была, вне всяких сомнений, данцигская церковь Девы Марии, которая по-польски называется Kościół Najświętszej Panny Marii, где крысиные народы обучаются новой выправке.

Хорошо, воскликнул я, как хорошо! Все по-прежнему стоит на своих местах. Каждый камень поверх другого. Все фронтоны на месте, ни одна башенка не утрачена. Какой же тогда это должен быть конец, крысиха, если Святая Мария, эта старая кирпичная наседка, все еще сидит на яйцах?!

Мне показалось, что крысиха улыбнулась. Ну да, дружочек. Так это выглядит, как в книге с картинками, и тут еще все точно. На то есть причины. В последний день месяца для города Данциг, или Гданьск, как бы ты ни пожелал назвать свое местечко, было запланировано нечто особенное: нечто, что отнимает и вместе с тем сохраняет, нечто, что забирает только живое, но оказывает уважение к мертвому предмету. Только взгляни: ни один фронтон не свергнут, ни одна башенка не обезглавлена. До сих пор удивительно, как каждый свод спешит навстречу своему замковому камню. Крестоцветы и розетки, непреходящая красота! Все, кроме людей, осталось невредимым. Как утешительно, что о вас свидетельствует не только лишь мусор…

Поймал себя за уничтожением крекеров:соленая соломка, поставленная в стаканы,разложенная веером для удобства.Сначала я кусал отдельные палочки

все быстрее, укорачивая их до нулевого значения,потом уничтожал целыми пучками.Эта соленая каша!

С полным ртом я кричал, требуя еще.У хозяев было в запасе.Позже, во сне, я искал совета,

потому что, преследуя соленую соломку, я все ещебыл злобно настроен на уничтожение.Это твоя ярость, которая ищет замену,

днем и ночью ищет замену,сказала крысиха, которая мне снится.Но кого, сказал я, я на самом деле хочу

по отдельности или пучкамиуничтожить до нулевого значения?Прежде всего – себя, сказала крысиха.

Самоуничтожениесначала происходило только наедине.Они вяжут в море. Они вяжут на среднем ходу и стоя на якоре. Их вязание имеет надстройку. Ее нельзя не замечать, поскольку, когда они вяжут, происходит нечто большее, чем простое подсчитывание лицевых и изнаночных петель: например, то, насколько они сплочены в этом деле, хотя каждая желает другим чесотки.На самом деле пять женщин на борту корабля «Новая Ильзебилль» должны были быть двенадцатью женщинами. Очень многие подали заявки для участия в научной экспедиции на бывшем грузовом эверсе; и такое же слишком большое число я поначалу собрал в уме. Однако поскольку в Люксембурге состоялся пятидневный конгресс, а на острове Стромболи – трехнедельный семинар, допускавший совместное вязание, мое переоцененное число сократилось; количество заявок на «Ильзебилль» снизилось до девяти, затем до семи, потому что две женщины с их вязаньем безотлагательно спешно потребовались в Шварцвальде, и, наконец, еще две вместе с шерстью и спицами были вызваны в регион Нижней Эльбы; потому что повсюду – а не только в моей голове – был спрос на воинственных женщин, которые в Люксембурге боролись с диоксинами в материнском молоке, на острове Стромболи жаловались на свирепое обезрыбливание Средиземного моря, в Шварцвальде обсуждали вымирание лесов, а на обоих берегах Нижней Эльбы клеймили позором скопление атомных электростанций. Красноречивые и никогда не стесненные в экспертизе и контрэкспертизе, они дискутировали со знанием дела и восхвалялись даже мужчинами как достойные подражания. Никто не мог опровергнуть их факты. Последнее слово всегда оставалось за ними. И все же их борьба, успешная на словах, оказалась тщетной, потому что леса не переставали умирать, яд продолжал просачиваться, никто не знал, куда девать мусор, а последние рыбы Средиземного моря были выловлены плотными сетями.

Казалось, что лишь вязанье женщин еще чего-то стоит. Что-то создавалось ромбовидными или клетчатыми узорами, изящное осуществлялось с помощью сетчатых кос или перекрещенных петель. Более того: поначалу высмеиваемое и толкуемое как женская причуда, вязание на конгрессах и во время протестных мероприятий было признано противниками воинственных вяжущих женщин как мужского пола, так и женского источником возрастающей силы. Не то чтобы женщины извлекали аргументы из шерстяных нитей своего двойного жемчужного узора; их контрзнания лежали наготове в папках-регистраторах и статистических таблицах рядом с корзинками для клубков. Это был процесс, беспрерывная, строгая, но вместе с тем кажущаяся нежной дисциплина шитья на живую нитку, беззвучный подсчет количества петель, поверх которого звонко настаивал на повторении аргумент вязальщицы, это была неумолимость вязания, которая хотя и не переубедила противника, но впечатление произвела и надолго бы его подточила, если бы только времени в запасе имелось столько же, сколько и шерсти.

Но также женщины вязали для себя и между собой, без сидящих напротив противников, словно они ни за что не хотели позволить нити оборваться; вот почему в моей голове и на самом деле каждая из оставшихся пяти, которые плывут на исследовательском судне «Новая Ильзебилль» по западной части Балтийского моря и которые хотят измерить поголовье медуз, имеет при себе принадлежности для вязания и достаточное количество шерсти в запасе: окрашенную, неокрашенную, отбеленную.

Только самая старая из пяти женщин, выносливая и легкая на подъем, приближающиеся семьдесят пять лет хлопот и труда которой не видны или видны только в моменты внезапно вторгающейся мрачности, села на судно без спиц и шерсти. Старуха категорически против, как она выражается, дурацкого вязания. Она даже не умеет вязать крючком. От этого она бы вся заворсилась или размякла бы головой. Но она обходит других женщин, которые не желают отказываться от своих узоров для вязания, в стирке, выпечке, уборке и готовке, отчего она и взяла на себя камбуз: «Слушайте, вы, бабы. Я буду вам тут за кока, но отвяжитесь от меня с этим вязанием».

Однако другие четыре мореплавательницы не отказываются от своих клубков шерсти и спиц-погремушек даже при крепком бризе. Как только капитанша сменяет штурманшу, чтобы, взяв руль в обе руки, противостоять дождевому шквалу, идущему с северо-запада, штурманша берется за чистую овечью шерсть и вяжет одноцветный джемпер с узорами, который настолько просторен, что потребует мужчины шириной со шкаф, о котором, однако, никогда не говорится прямо или же упоминается вскользь, что этому парню следовало бы примерить смирительную рубашку.

Когда капитанша, которую я сердечно называю Дамрока, отступает от руля, после чего штурманша двумя руками держит курс при стихающем нынче западном ветре, она тотчас приступает к пестрому одеялу из остатков шерсти, которое она добросовестно укрепляет различными узорчатыми лоскутами, чтобы расширить квадрат, не спуская при этом глаз с компаса и барометра. Или же сшивает разнообразные лоскуты с узорами спиральными, в рубчик, с дорожками спущенных петель или чешуйчатыми, как панцирь.

Если машинистша не вынуждена втискиваться в тесное машинное отделение эверса, чтобы следить за состоянием дизельного двигателя, то можно быть уверенным, что ее вязание, пончоподобное чудовище, тоже разрастается; она трудоголик и вкалывала всю свою жизнь. Вот что говорят о ней: всегда для других, никогда для себя.

То же и с океанографшей. Когда она не взвешивает или не производит обмеры ушастых аурелий в стеклянных чанах за длинным столом в средней части корабля, она вяжет, по привычке старательно, две лицевыми, две изнаночными: много детских вещичек для своих внуков, в том числе хорошенькие ползунки, узоры на которых называются «еловая шишка» или «песочные часы». По изящным пальцам, которые еще мгновение назад так ловко перебирали ротовые лопасти медуз, скользит, розовая или нежно-голубая, тончайшая нить.

В Травемюнде они не только позаботились о продовольствии и залили достаточно дизельного топлива, но также сделали запасы шерсти, которых должно хватить до Стеге, так называется главный город датского острова Мён.

Но до порта Стеге еще далеко. Шумно стуча – это дизельный двигатель Deutz с воздушным охлаждением, – «Новая Ильзебилль» входит в бухту Нойштадта. Даже если они не вывесят измерительную акулу для улова медуз, там вязание для женщин на какое-то время прекратится.

Нет, крысиха! Я серьезно отношусь к шерсти и спицам и не смеюсь, когда рвется нить, соскакивает петля или должно быть распущено то, что связано слишком неплотно.

У меня всегда стоял этот стук в ушах. С детства и по нынешний джемпер женщины с любовью сохраняли меня в тепле с помощью ручного вязания. Во всякое время что-то с незатейливым или сложным узором изготавливалось для меня.

Если не моя рождественская крыса, то ты, крысиха, должна мне поверить: я никогда не буду насмехаться над вяжущими женщинами, вяжущими повсюду, по всему земному шару, вынужденно или из благожелательности, в гневе или от горя. Я слышу, как они стучат своими спицами против утекающего времени, против грозящего им Ничто, против начала конца, против всякой злой судьбы, из упрямства или горького бессилия. Горе, если этот шум сменит внезапная тишина! Лишь с нелепой мужской дистанции я любуюсь тем, как они остаются согбенными над принадлежностями для вязания.

Теперь, крысиха, с тех пор как в лесах и реках, на равнинной, на гористой земле, в манифестах и молитвах, на транспарантах и даже в том, что напечатано мелким шрифтом, в наших порожне-философствующих головах вырисовывается, что у нас могли бы закончиться нити, теперь, с тех пор как конец откладывается изо дня в день, вяжущие женщины являются последней противодействующей силой, пока мужчины лишь всё топят в разговорах и ничего не доводят до конца, что могло бы согреть замерзающих людей – пускай это были бы только перчатки без пальцев.

ВТОРАЯ ГЛАВА, в которой называются мастера-фальсификаторы и в моду входят крысы, вывод опровергается, Гензель и Гретель убегают прочь, по Третьей программе[6] передают что-то о Гамельне, кто-то не знает, следует ли ему путешествовать, корабль становится на якорь в месте происшествия, потом подают тефтели, горят человеческие блоки, а крысиные народы повсюду перекрывают движение

«Мы производим будущее!» – говорит наш господин Мацерат своим высокопоставленным господам устами глашатая, знающего свое эхо, когда на производстве фильмы, доказывающие свою медийную остроту, становятся редкостью; но как только я предлагаю ему материалы из моего реквизита, например умирание леса в качестве последней сказки, или хочу увидеть медузофикацию Балтийского моря заснятой в качестве произведенного будущего, он отмахивается: «Слишком много апокалиптических декораций! Это богоотцовское подведение черты! Эта апокалиптическая ревизия кассы! Это вечное последнее танго!» С другой стороны, он, по его словам, с радостью подхватит дело Мальската, если я смогу предоставить достаточно материала о пятидесятых годах; как будто будущее можно производить посредством обращения к прошлому.

Так наш разговор превращается для него в проект эпохи Аденауэра – Мальската – Ульбрихта. «Три мастера-фальсификатора! – восклицает он. – Если вам удастся приодеть мой, надо признать, пока нагой тезис, он будет кинематографически убедительным».

Хотя я пытаюсь отговорить нашего господина Мацерата от его общегерманского «триумвирата фальсификаторов», я все же обещаю ему расследовать дело Мальската. Наконец мне удается направить его любопытство на проект, сказочная подкладка которого настолько богата убежищами, что это действительно должно его приманить.

Его суета между фикусами. Теперь он медлит у школьной доски на торцовой стене своего начальственного этажа. Едва горбатый человечек обрел покой за письменным столом, я говорю: «Вам следует прислушаться, дорогой Оскар. В настоящее время в Гамельне на Везере готовится праздник. Спустя семьсот лет там должны вспомнить того крысолова, который во времена великого смятения и лихорадочного экстаза – видели знамение в небе и предчувствовали приближение конца – заманил в реку тысячу и более крыс, дабы все они утонули. Согласно другой легенде, он, кроме того, увел детей, и никто их больше не видел. Достаточно противоречивый сюжет. Разве не стало бы удачным поводом для СМИ связать химеру 1284 года с сегодняшними страхами, флагеллантскую сущность Средневековья с нынешними скоплениями масс? Год крысолова предоставляет достаточный выбор. Например, флейта. Эта пронзительная услада. Мерцающая серебряная пыль. Трели, нанизываемые словно жемчужины. Задолго до вас музыкальный инструмент уже соблазнял. Разве не следует вам, Оскар, для которого cредство коммуникации всегда и было сообщением, действовать, просто действовать?!»

Наш господин Мацерат молчит и ускользает от меня. Другое вмешивается в разговор. Этот шепоток, болтовня, пищащее Давным-Давно, как будто все уже закончилось, как будто мы существуем, только когда оглядываемся назад, как будто о нас должны написать некролог, насмешливый и вместе с тем почтительный, – это уже не наш горбатый человечек, это она, крысиха, которая мне снится…

Перед концом мы вошли в моду. Молодые люди, которые любили держаться группами и отличались от прочих молодых людей прическами и одеждой, жестами и манерой говорить, называли себя панками, и их называли панками. Хотя они и оставались в меньшинстве, но в некоторых районах города все же задавали тон. Напуганные сами, они пугали других. Железные цепи и лязгающий металл были их украшением. Они выставляли себя напоказ в качестве живого металлолома: отвергнутый, выметенный из игры мусор.

Вероятно, потому, что их ассоциировали с грязью, панки покупали себе молодых лабораторных крыс, которые привыкали к ним благодаря регулярному кормлению. Они с нежностью носили их на плече, под рубашкой или в волосах. Ни шага без избранного зверья, которое всюду вызывало отвращение: на оживленных площадях, возле обильного ассортимента витрин, в парках и на лужайках, перед церковными папертями и подъездами банков, словно они были со своими крысами одним целым.

Но были любимы не только белые с красными глазами. Вскоре мы, седовласые бродячие крысы, разводимые на корм змеям, появились в продаже. Мы пользовались спросом и незадолго до конца были более желанными для детей и подростков, чем изнеженные, избалованные и зачастую перекормленные золотистые хомячки и морские свинки. Когда после панков и дети из хороших семей обзавелись крысами и впервые за долгую историю человечества нашему брату открылись двери зажиточных домов, пожилые люди тоже нашли в нас удовольствие. То, что начиналось как мода, стало явной потребностью. Говорят, некий господин лет пятидесяти пяти даже захотел получить крысу на Рождество.

Наконец-то нас признали. Вынеся нас на свет, нас, светобоязливых канализационных крыс, освободив от водосточной вони, буквально обнаружив наш интеллект, начав показываться с нами на людях и фотографироваться, признав нашего брата подходящей человеческому роду компанией, нас, крыс, сделали достоянием общественности. Триумф! Задним числом приняты на Ноев ковчег. Надо признать: мы чувствовали себя немного польщенными. Появилась надежда: человек может обрести способность к спасительным озарениям.

Сначала они хотели быть остроумными и называли нас публичными крысами. Однако когда панк-мода широко распространилась, когда служащие, даже госслужащие стали брать крыс с собой в конторы, финансовые отделы, когда нам вместе с молодыми христианами разрешили участвовать в богослужении одной, другой конфессии и нас начали приносить в ратуши и лекционные залы, конференц-залы и на начальственные этажи, а новобранцы всех родов войск – в запретные военные зоны, мы услышали первые протесты; дошло до парламентских запросов. После острых дебатов ношение крыс на публике предполагалось законодательно запретить. Обосновывая это, говорили: Публичное предъявление крыс, и прежде всего серых крыс, ставит под угрозу безопасность, противоречит санитарно-гигиеническим нормам и оскорбляет здоровое народное чувство.

Как смехотворно и пошло! Впрочем, не набралось большинства, которое было бы готово принять этот закон. Некоторые парламентарии дерзко пронесли нашего брата даже в здание парламента. Были проведены так называемые крысиные слушания. Были заданы вопросы, которые следовало бы задавать во времена Ноя, когда нам, крысу и крысихе, было отказано в допуске на спасительный ковчег.

Что крыса значит для нас в данный момент? гласил запоздалый вопрос. Поможет ли крыса в нашей беде? – Не ближе ли нам крыса, чем мы когда-либо готовы были признать?

Как бы новое внимание нам ни льстило и ни пыталось убедить нас пренебречь вошедшей в плоть и кровь человека ненавистью, мы все же были удивлены внезапной симпатией. Нас изумляло, насколько робкие и вместе с тем запальчивые молодые люди были близки с нами, особенно ассоциируемые с мусором панки. Носили ли они нас на шее около пульсирующей вены или же предлагали нам свое худощавое тело: ужасно, сколько кротости лишь теперь, в обращении с нами, вступило в игру, сколько застоявшейся, ныне излишней нежности. О, эта самоотверженность! Нам позволяли шнырять вверх и вниз по их позвоночникам, устраиваясь в их подмышках. Как из-за нашей шерстки они начинали хихикать. Как они ощущали прохладную гладкость наших хвостов. И то, что они шептали дрожащими, накрашенными черной помадой губами, едва слышно выдыхали, словно наши уши были подходящим местом для исповеди: так много заикающейся ярости и горечи, так много страха перед выгодой и утратой, перед смертью, которой они искали, и жизнью, которой они жаждали. Их мольбы о любви. Они: Скажи что-нибудь, крыса! Чего мы хотим, крыса! Помоги же нам, крыса! – Ах, как же они нам докучали.

Во все вмешивались страхи: не только в их теневые углы, но и в их пестро расцвеченное счастье. Поэтому их цвета столь резко били по глазам. Вечно испуганные дети, которые гримировали друг друга бледностью смерти, полные предчувствия, отмечали себя трупной зеленью. Даже их желтый, их оранжевый отдавали плесенью и разложением. Их синий жаждал конца. На основу цвета извести они наносили красные крики. В фиолетовый они вписывали бледных червей. По спине вдоль, по груди, по шее, вплоть до самого лица – одни были словно закованы в черно-белую решетку, другие же – словно изранены ударами плетью. Они хотели видеть себя в крови. И каждый цвет впитывался их тщательно уложенными волосами. Ах, их торжественно поставленные пляски смерти на территориях обанкротившихся фабрик: словно возвращенные из Средневековья, как будто в них вселились флагелланты.

И сколько ненависти они обратили против всего, что было человеческим. Они гремели цепями, словно были хорошо знакомы с галерой. Они хотели озвереть. Не зная о нас достаточно, они хотели быть как мы. Там, где они ходили парами, они были крысом и крысихой. Так они и называли друг друга, нежно и требовательно. Раскраивали себе шапки, взяв за образец форму наших голов, и прятались за масками, в которых наше обличье становилось демоническим. Они прицепляли к заду голые длинные хвосты и тянулись отовсюду, пешком и на машине, в одном направлении, как будто все дороги вели туда, как будто только там можно было найти спасение.

Конечно! Толпами. Нельзя было пропустить это пользующееся дурной репутацией место. Там находился магнит, который повелевал им собраться. Одним словом: они хотели встретиться друг с другом и переполнить тот город, который принадлежит нашей легенде. Там они хотели устроить себе праздник. Как хотели они шуметь и изображать из себя нас, как хотели они напугать горожан, ведя себя по-звериному.

До этого не дошло. Их бы и без того разогнали. Повсюду стояли наготове силы правопорядка. Ах, они хотели быть крысами, но остались бедными, в конце концов покинутыми, да, даже нами покинутыми панками. Они были добры к нам, как ни один человек прежде. Дети, потерянные с самого рождения, были любимы лишь нами, крысами, говорит крысиха, которая мне снится. Если бы мы знали, где найти убежище, то взяли бы их собой в конце…