Полная версия

Полная версияЧеловек-Всё

– Ну что же, начнём, – сказал я не вслух и не про себя, а как-то средне, будто во сне или беспамятстве, или будто обращаясь к абстрактной точке, с оттенком того, что эти произнесённые несложные слова, конечно, несложные, но выдуманы они впервые на свете вот именно здесь и сейчас и, может быть, даже не мною, а некоторым удалённым Вселенским Разумом, который транслировал их мне по невидимой антенне, изгибающейся среди звёзд наподобие бесконечно длинной и гибкой китайской гимнастки, и сейчас эта китайская гимнастка, притворяющаяся антенной, сильно шмякнула собой в этом мире – так шибко шмякнула, что вот уже извлекается из-за пазухи топор, ладно сделанный топорик-батюшка, которого как ни упрашивай, а сплоховать он не сплохует.

И вот говорю я эти слова, будто спокойно так, раздумчиво и основательно говорю я эти слова, а сам облизываю сухим языком сухие губы – так, как если бы дерево облизывало дерево – сухие, поскольку я-то ведь знаю, что потом произошло не буду рубить. Не буду рубить дерево. Именно так:

– Не буду рубить, – сказал мне топор гулким тоном, тоном, который он достал из большой, пустой коробки, существующей где-то там на манер баньки с пауками. И продолжил со сходной по глубине гулкостью: – Не буду рубить дерево.

– Почему? – спросил я автоматическую глупость, ибо, дорогие мои, родненькие вы мои детушки, невозможно не стать хотя бы на секунду автоматическим роботом, глупым, растерянным, мгновенно-несчастным, если с тобой говорит топор, бестолковый, как казалось, предмет без сучка без задоринки.

– Беда будет, – коротко ответил топор; да и я не ждал от него изустных трактатов, которые смешно было бы ждать от рубящего инструмента. В самом деле, рубящему инструменту положено говорить рублеными фразами, ему сам Бог велел разговаривать по принципу «сказал как отрезал», и даже ещё короче, поскольку отрезáть можно долго, можно резать и резать километровый оренбургский пуховый платок маникюрными ножницами вашей мамы, и он всё не будет кончаться, этот суперплаток, моментально самозашиваясь на месте разреза, а вот если отрубить – то это совершенно другое дело: отрубают ведь на раз, безвозвратно и молниеносно, и именно поэтому я говорю, что топор разговаривал даже не по принципу «сказал как отрезал», а ещё короче, как если бы рубил мелкие сухие веточки.

– Беда будет, если не разрубить полено, – ответил вместо меня робот, вывернувший тумблер громкости почти на максимум, думая, очевидно, что это прибавит его словам весомости. Ну так дурак он и есть дурак, как заявлялось выше; он, в своей потешной дурацкости, думает будто все или почти все проблемы можно решить с помощью тумблера: вывернул громкость – и стал весомее, или страшнее, или начальственней; вывернул слёзы на максимум – стал жалостливее, трогательней или, глядишь, человечней; вывернул алкоголь – стал счастливее, или беззаботней, или талантливей. Но ведь, извините за пафос (у которого болезнь Паркинсона и крупно трясётся голова), жизнь – это как минимум тысячи тумблеров, которые вращаются одновременно в непредсказуемые стороны.

Впрочем, недолго мне было предаваться назидательности, недолго я говорил максимами в попытке вразумить топор; точнее сказать, я всего и успел, что вымолвить одну фразу, когда где-то рядом – такое ощущение, что из квадратной дыры, открывшейся в пустоте неподалеку от моего уха, – раздалось:

– Земфира выпила кефира.

И вроде бы вовсе даже не вопиющим, а вполне себе даже мирным был этот глас в типовой панельной пустыне, вроде бы сказано было с максимальной благожелательностью, такой максимальной, что даже уже как бы и сбрызнутой куртуазным парфюмом, но вот это невидимое глазу квадратное окно, открытое в скользкую, вострохваткую зиму, вызвало во мне параллельное, тоже невидимое глазу движение, закончившееся словом:

– ГХС, – и правильно вызвало, поскольку, только слово прозвучало, в то место, откуда я исчез, ударил Курсор.

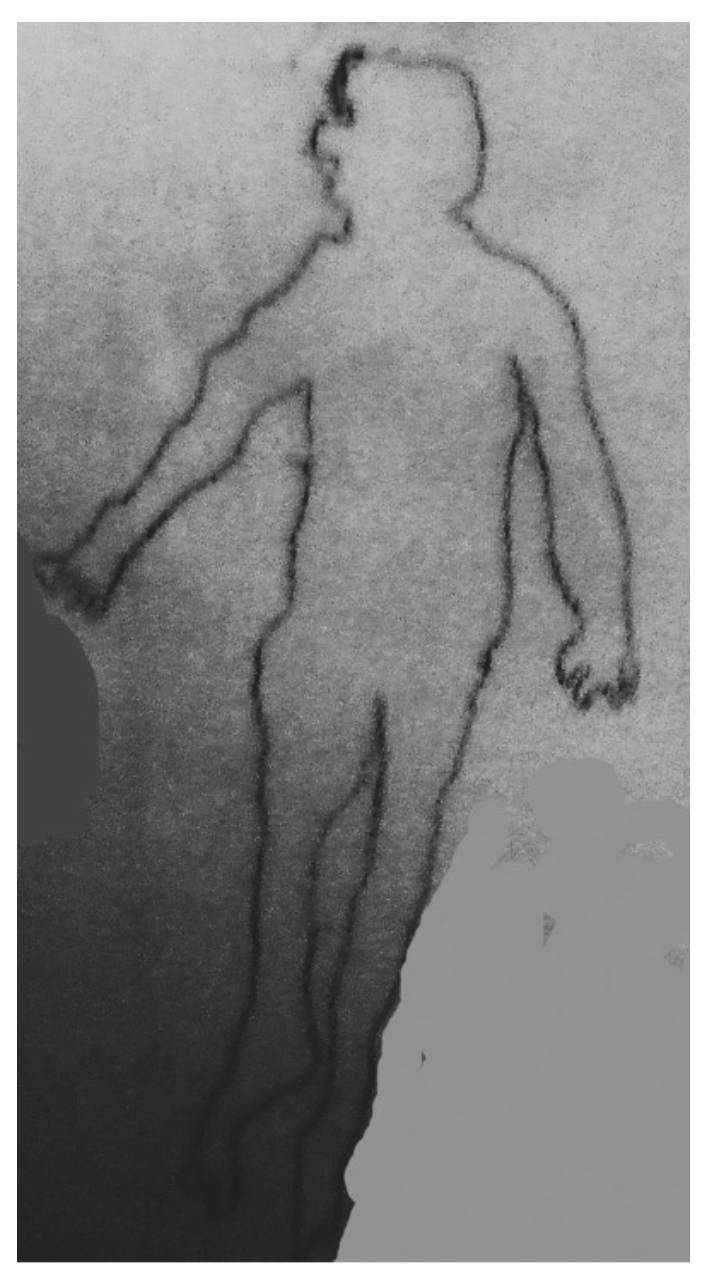

Вот таким3 я стал, оказавшись на вечерней Тверской улице, столь изобильно лоснившейся огнями и нервным, неуверенным в себе богатством, что она казалась выставленной в витрине, казалась улицей не простой, а с торговой наценкой, как будто её только что трахнул какой-то большой и знатный бриллиант. И каким же обидным контрастом выглядел я, со своим смещённым, просто-таки кромешным контуром, который ничего не прибавлял торжеству вечернего города, зато слегка пришибал это торжество, не подобру и не поздорову укатывая его валенком. Но в то же время произошедшее и произошедшее от произошедшего моё нынешнее состояние (если его можно было назвать состоянием, поскольку я, кажется, в тот момент в полной мере не состоял в этом мире) как-то сделали меня крупнее и даже выгодней для этого города, они позволили ему обрести некую смутно пока понимаемую значимость, завращав его вокруг меня наподобие лопастей. Ведь понятно, что лучше вращаться и значит быть живым, чем просто сиять и быть мёртвым.

Но пока я дрожал, то есть был в какой-то степени ничтожеством, топор у меня за пазухой согрелся. Топор пошевелился таким движением, словно он подмигивал мне из подмышки, и это было так возмутительно, в этом был такой издевательский моветон – подмигивать после предательства – что я цыкнул на него, и по мне тут же полоснули вот эти вот проклятые взгляды, за которые и нужно испепелить время и бытие: такие как бы непонимающие взгляды, которые на самом деле вполне себе понимающие, во всяком случае для их обладателей, которые мгновенно, даже не вникнув в тебя, для себя уже всё про тебя решили, ну да, сумасшедший стоит сам с собой разговаривает идиот сидел бы себе в дурдоме чего он на улицу-то прётся и так полно бомжей ментов всяких этих с мигалками теперь еще и разные ку-ку толпами ходят. Боже, как же больно от таких взглядов! Так больно, что я даже отвлекся на мгновение от топора, чтобы пожелать этим, со взглядами, пламени чистого, как глоток спирта, пламени яростного, как Егор Летов, пламени огромного, как их мерзость, но, пожелав, я все-таки вернулся к топору, ибо не вернуться к нему значило бы пойти у него на поводу или, того хуже, стать его заложником, бесправным, буколическим заложником (ну или сардоническим – это ничего не меняет; я иногда нарочно говорю не те слова, чтобы вы ничего не поняли или поняли как-то слегка, точно вы с прибабахом, а вам рассказывают про математическую теорию хаоса, но рассказывают не по правде, а чуточку понарошку, всё время скашивая глаза вбок). Итак:

– Ну что? – прошипел я сквозь зубы, чтобы не привлекать взглядов, тем более что громче и не было необходимости говорить: слух у топора тот еще, всем нам дай бог такой слух. – В костерок захотелось? Кхм, зачем же в костерок? А куда, по-твоему, на пьедестал почёта? Эх, дружок, жизни ты не знаешь. Ты́ её очень хорошо знаешь. Я её как раз не очень хорошо знаю, но я, по крайней мере, видел её, а вот ты не видел, а туда же – Иггдрасил рубить, мир уничтожать; ты бы сначала на жизнь-то посмотрел – может, она понравилась бы тебе, может, и пропали бы мыслишки насчёт всех укокошить. Что-то я не понимаю; что-то мне кажется, будто кто-то надо мной не слишком изысканно издевается. Ну вот, так я и знал – поедут турусы на колесах, поплетётся сарказм на костылях и чиновничье неверие. Чиновничье? – Да ты понимаешь, кого так называешь? Ну а как назвать окостеневшую персону, которая, не увидев жизни, делает поспешные или даже кромешные выводы о ней? Хорошо; покажи мне жизнь; давай-давай, покажи. Я сейчас умру от смеха: прямо так вот и показать, из-за пазухи, что ли, достать? Это я не знаю, откуда ты её достанешь. Конечно, не знаешь; уже наблюдается некоторый прогресс – вот, честно начали говорить: так и так, не знаю я где жизнь находится.

Извините, дорогие, я что-то устал писать все эти «диалоги», поэтому размещаю нашу беседу одним цельнометаллическим куском. Впрочем, ребята вы вдумчивые – надеюсь, как-нибудь разберёте кто и что говорил, не перепутаете меня с топором. Ну а если и перепутаете, то ничего страшного – теперь, из глубины прожитого времени, мне и самому хотелось бы быть немного топором. Да и вам, уверен, хотелось бы хотя бы ненадолго стать топором – уж так устроен человек, что ему время от времени нужно себя так почувствовать.4

Примечания

1

Далее в рукописи полтора десятка пустых страниц до продолжения текста романа (здесь их количество сокращено).

2

Онтический – в философии М. Хайдеггера: относящийся к порядку сущего в отличие от «онтологического» как относящегося к порядку бытия.

3

Иллюстрация к описанию нарисована по просьбе самого автора: «Нарисовать фигуру человека. Не стараясь, просто, нарисовать как-нибудь, можно курсором». По случайности (исполнитель не обладал навыками рисования курсором) контур вышел напоминающим фигуру самого Дениса Грачёва.

4

Роман не завершён. Дальнейшая его фабула не известна.