Полная версия:

Мир логопедии Доктора Говорилкина. Учимся говорить правильно

Родителям необходимо знать, что в каждом городе имеется психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), специалисты которой определяют степень тяжести нарушения речевого развития ребёнка и помогают родителям определиться с выбором образовательного учреждения.

У детей самого разного возраста наблюдаются различные нарушения звукопроизношения, нарушения грамматики, синтеза и т. д. Наиболее распространённым нарушением является нарушение звукопроизношения. Иногда это проходит с возрастом, а в некоторых случаях это является составным более сложных нарушениях. Но даже самое простое нарушение звукопроизношения нельзя считать безобидным дефектом, так как оно может повлечь за собой серьёзные негативные последствия для развития ребёнка в целом.

Нарушенное звукопроизношение затрудняет у школьников обучение русскому языку, чтению (дисграфия, аграфия, дислексия, алексия). Нарушение чтения и письма также приводят к неуспеваемости ребёнка по другим предметам в школе. Также усложняется и коммуникативная деятельность ребёнка.

Итак, стоит ли обращаться к логопеду, вы можете определить сами. Я вам предлагаю запросы, с которыми чаще всего ко мне обращаются родители, а к ним предлагаю варианты заданий (тесты), которые вы сами можете провести до похода к специалисту.

✓ РЕБЁНКУ 2 ГОДА ИЛИ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, НО ОН НЕ ГОВОРИТ

Вам предлагаю пройти тесты и записать результаты, и уже с ними идти к специалистам.

Вам необходимо самостоятельно (перед обращением к специалисту) провести ряд тестов:

Тест А. Определение понимания значения слов – существительных, прилагательных, глаголов.

Выяснить, знает ли ребёнок названия окружающих его предметов. Для этого взрослый должен внятно произнести название предмета, который находится в зоне видимости ребёнка, без жестов и взгляда на тот предмет: «Где мячик?» Ребёнок должен показать, принести, отыскать глазами нужный предмет.

Определить, понимает ли ребёнок значение прилагательных, обозначающих цвет (натуральные цвета: красный, зелёный, жёлтый, синий), величину предметов. Выложите перед ребёнком два одинаковых предмета, только различных по цвету и размеру, или нарисуйте (круги, квадраты, либо разные матрёшки). Сначала сами расскажите ребёнку: «Это большой круг, а это маленький», «Это красный квадрат, а это зелёный». Только потом задавайте вопросы малышу: «Где большой кружок?», «Где маленькая матрёшка?», «Где красный квадрат?» и т. д.

Выяснить, может ли понять ребёнок значение глаголов, которые обозначают простые действия или положения предметов (бежит, лежит, скачет, едет и т. д.). Выложите перед ребёнком картинки, например, девочка стоит, мальчик лежит, картинки без сюжета. Сначала сами рассказываете ребёнку, что на них изображено, можете даже показать на себе: вы стоите, вы лежите, вы сидите и т. д. А затем спрашиваете у ребёнка: «Где мальчик лежит?», «Где девочка стоит?» и т. д.

Тест Б. Понимание простых предлогов: на, в, под, за.

Поиграйте с ребёнком в «прятки». Спрячьте предмет и расскажите, где он находится. Только сначала, вы вместе с ребёнком идите искать этот предмет: «Твоя машинка спряталась за телевизор», «Твой кубик в коробке», «Мячик укатился под диван». А затем вы просто говорите, где спрятан предмет, и просите принести этот предмет вам: «Твоя машинка спряталась за телевизор, принеси её мне». При этом все предлоги выделяйте голосом.

Тест В. Различие единственного и множественного числа существительных

Подготовьте для этого задания одинаковые игрушки (машинки, кубики, мячики и т. д.). Разложите игрушки по коробочкам, сначала вы берёте коробку с одной машинкой и рассказываете, что вы взяли: «Это машинка», берёте другую коробку: «Это машинки», голосом обязательно выделяйте окончания. Затем спросите: «Где машинка?», «Где мячики?» и т. д., голосом также выделяйте окончания.

Тест Г. Состояние физического слуха.

В тот момент, когда ребёнок занят, отвлечён своей игрой, тихонько войдите в комнату и шёпотом позовите малыша: «Саша!..» если малыш не услышал вас, позовите чуть громче: «Саша!..», если после этого не услышал вас ребёнок, скажите его имя громко. В обычной для ребёнка обстановке хлопните в ладоши и посмотрите, как отреагирует на хлопок малыш: повернулся, не обратил внимание. Также можно позвонить в колокольчик или привлечь внимание ребёнка любым другим не речевым способом (шуршание бумагой, использовать шумящие, звенящие игрушки).

Если вы заметили, что привлечь внимание ребёнка можно только громкими звуками, стоит обратиться к отоларингологу и сурдологу.

Тест Д. Подвижность речевых органов. Поиграйте с ребёнком в сказку про язычок:

Открывайте и закрывайте рот, «шлёпая» при этом губами.

Высовывать изо рта язык и убирать его обратно.

Приоткрыть рот, положить широкий распластанный язык на нижние зубы, удерживать его около 5—6 секунд в таком положении в спокойном состоянии.

Губы поочерёдно то улыбаются в неширокой улыбке, то вытягиваются в трубочку (при выполнении этого задания зубы ребёнка должны быть сомкнуты, и движение нужно совершать одними губами, без дополнительного движения подбородком).

Надуть щёки, подержать в таком положении 5—6 секунд.

Правила выполнения упражнений. Упражнения должны выполняться перед зеркалом: вы показываете ребёнку движение, он, глядя в зеркало, повторяет его за вами. Каждое движение ребёнок может совершить многократно, так как детям этого возраста часто бывает трудно с первого раза выполнить новое двигательное задание.

Также постарайтесь обнаружить те препятствия, которые мешают ребёнку совершить требуемое действие.

– ребёнку 3,5—4,5 или даже больше, а ребёнок говорит неразборчиво,

– ребёнок разборчиво говорит, но существуют нарушения звукопроизношения.

✓ РЕБЁНКУ 3,5—4,5 ГОДА, НО ОН ГОВОРИТ НЕРАЗБОРЧИВО

В этом случае вам необходимо проверить словарь глаголов, существительных, прилагательных и предлогов.

Тест А. Словарь глаголов.

Выяснить, правильно ли ребёнок называет хорошо известные ему действия. Совершайте или показывайте действия на картинках (например, «машина едет», «мальчик спит», «девочка спит» и т. п.), при этом задавайте ему вопросы: «Машина что делает?», «Мальчик что делает?»

Выяснить, правильно ли ребёнок называет действия, присущие тем или иным объектам. Примерные вопросы: «Самолёт что делает?», «Машина что делает?» и т. д.

Тест Б. Словарь существительных.

Выяснить, правильно ли ребёнок называет известные ему предметы: стол, стул, кресло, тарелка, ложка и т. п. Показывайте сам предмет или картинку с его изображением, добивайтесь ответа от малыша.

Выяснить, правильно ли ребёнок называет детёнышей животных: показываете картину или игрушку животных с их детёнышами: «Кто у кошки детки?» (котята), «Кто у собачки детки?» (щенята) и т. д.

Тест В. Словарь прилагательных.

Правильно ли ребёнок называет основные (естественные) цвета: белый, жёлтый, красный, синий, зелёный, чёрный, коричневый. Для проверки можно спросить малыша: «Какого цвета бывает солнышко?», «Какого цвета травка?», при этом обязательно должно быть изображение того предмета, про который вы спрашиваете ребёнка.

Выяснить, правильно ли ребёнок называет размер предметов: большой, длинный, широкий, маленький, толстый и т. д., например, задать вопросы: «Папа у нас какой?» (большой), «Котята какие? (маленькие).

Тест Г. Словарь предлогов.

Правильно ли ребёнок употребляет предлоги. Вы даёте инструкцию ребёнку: «Положи кубик на стол», «Положи машинку в ящик» и т. д. со всеми предлогами: в, за, под, на, над, возле, перед.

Тест Д. Грамотность речи. Так как речь ребёнка неразборчива, то уловить на слух грамотность речи достаточно трудно, поэтому необходимо посредством заданий выяснить правильность речи ребёнка.

Множественное число существительных: перед ребёнком раскладываете картинки, где нарисованы одна рука, на другой картинке две руки, и говорите: «Это одна рука (картинка с одной рукой), а это две…» (ребёнок заканчивает предложение).

Уменьшительная форма существительных. Поиграйте с ребёнком в игру «Большой – маленький»: «У меня большие уши, а у тебя маленькие…» (ушки), «У папы большие глаза, а у тебя маленькие…» (глазки) и т. д.

Женский род глагола прошедшего времени. Примерные задания: «Мальчик пришёл домой, как мы скажем то же самое про девочку? Она…» (пришла), «Пёс убежал из дома. Как сказать то же самое про кошку? Она…» (убежала).

Множественное число прилагательных. Показываете ребёнку картинку и спрашиваете: «Цветок красный, а цветы какие?» (красные), «Машина зелёная, а машины?» (зелёные).

Тест Е. Фразовая речь. В этом возрасте ребёнок должен уметь составлять предложения, состоящие из четырёх слов с предлогом.

Предложите ребёнку закончить по картинке начатое вами предложение, например: «Мальчик едет на велосипеде», при этом вы называете только первое слово предложения.

Предложите ребёнку дополнить ваше короткое предложение по картинке, например: «Мальчик едет…» (Мальчик едет на велосипеде). В дальнейшем пусть ребёнок ищет другие варианты дополнения: «Мальчик едет по дороге», «Мальчик едет домой». При этом вы можете задавать наводящие вопросы: «Куда мальчик едет? На чём мальчик едет?»

Тест Ж. Понимание речи.

Давайте ребёнку инструкции: «Сходи в кухню и принеси со стола синюю кружку», «Сходи в коридор, и возьми из ящика красный карандаш, и отдай его папе» и т. п.

Тест З. Соблюдение рисунка слова. Соблюдение в слове порядка слогов и звуков называется рисунком или структурой слова. Ребёнок может менять местами в словах звуки и слоги, недоговаривать окончания. Одно и то же слово каждый раз может искажаться совершенно по-разному: фираль, ферваль, вираль – февраль. Необходимо выяснить, правильно ли ребёнок строит слова с точки зрения полноты и последовательности в них звуков и слогов.

Ребёнок по несколько раз должен повторять за вами слова, состоящие из 3—4 слогов: машина, экскаватор, милиционер, апельсиновый и т. д.

Тест И. Подвижность речевых органов. Поиграйте с ребёнком в сказку про язычок:

Открывайте и закрывайте рот, «шлёпая» при этом губами.

Высовывать изо рта язык и убирать его обратно.

Приоткрыть рот, положить широкий распластанный язык на нижние зубы, удерживать его около 5—6 секунд в таком положении в спокойном состоянии.

Губы поочерёдно то улыбаются в неширокой улыбке, то вытягиваются в трубочку (при выполнении этого задания зубы ребёнка должны быть сомкнуты, и движение нужно совершать одними губами, без дополнительного движения подбородком).

Надуть щёки, подержать в таком положении 5—6 секунд.

Правила выполнения упражнений

Упражнения должны выполняться перед зеркалом: вы показываете ребёнку движения, он, глядя в зеркало, повторяет его за вами. Каждое движение ребёнок может совершить многократно, так как детям этого возраста часто бывает трудно с первого раза выполнить новое двигательное задание.

Также постарайтесь обнаружить те препятствия, которые мешают ребёнку совершить требуемое действие.

✓ РЕБЁНОК ГОВОРИТ РАЗБОРЧИВО, НО СУЩЕСТВУЮТ НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ.

Тест А. Подвижность речевых органов. Поиграйте с ребёнком в сказку про язычок:

Открывайте и закрывайте рот, «шлёпая» при этом губами.

Высовывать изо рта язык и убирать его обратно.

Приоткрыть рот, положить широкий распластанный язык на нижние зубы, удерживать его около 5—6 секунд в таком положении в спокойном состоянии.

Губы поочерёдно то улыбаются в неширокой улыбке, то вытягиваются в трубочку (при выполнении этого задания зубы ребёнка должны быть сомкнуты, и движение нужно совершать одними губами, без дополнительного движения подбородком).

Надуть щёки, подержать в таком положении 5—6 секунд.

Правила выполнения упражнений

Упражнения должны выполняться перед зеркалом: вы показываете ребёнку движения, он, глядя в зеркало, повторяет его за вами. Каждое движение ребёнок может совершить многократно, так как детям этого возраста часто бывает трудно с первого раза выполнить новое двигательное задание.

Также постарайтесь обнаружить те препятствия, которые мешают ребёнку совершить требуемое действие.

Тест Б. Нарушения речевого слуха. Необходимо выяснить, возможно, ребёнок путает близкие или даже далёкие по звучанию звуки. Близким по звучанию считаются следующие звуки:

– звуки из групп свистящих и шипящих. Ребёнок может смешивать между собой следующие пары звуков: [с-ш], [з-ж], [ц-ч].

– звуки внутри группы свистящих. Ребёнок в разных комбинациях может не различать между собой звуки: [с, з, ц], ([с-ц], [с-з], [з-ц]).

– звуки внутри группы шипящих. Ребёнок может не различать между собой звуки [ш-ж], [ш-щ], [щ-ч] и другие комбинации пар шипящих.

– сонорные звуки. Ребёнок может не различать между собой звуки [р-л], [л-й], [р-й].

– глухие и звонкие парные звуки. Ребёнок может путать, пример, звуки [к-г], [т-д], [ф-в] и др.

– твёрдые и мягкие парные звуки. Ребёнок может смешивать, например, звуки [л-л»], [м-м»], [с-с»] и др.

Далёкими по звучанию считаются звуки, принадлежащие к разным группам (например, сонорные далеки от шипящих или свистящих звуков). Это значит, что различить на слух звуки в паре [с-р] намного легче, чем в паре [с-ш].

Для проверки можно провести следующие упражнения:

1) хлопни, когда услышишь [л] – один раз и [р] – два раза: б, з, м, л, к, д, р.

2) хлопни, когда услышишь [л] – один раз и [р] – два раза: ба, зы, мо, ку, рэ, ду, ло.

Тест В. Короткая уздечка.

Уздечка языка выглядит как жгутик под языком, соединяющий его нижнюю поверхность с дном ротовой полости. При её недостаточной длине ребёнок не может правильно произносить звуки, требующие подъема языка (шипящие и звуки [р], [л]).

Попросите ребёнка открыть рот, как при произнесении звука [э], и поднять язык к альвеолам (бугоркам за верхними передними зубами). Ребёнок должен достать до них. Уздечка считается укороченной, если язык ребёнка до этих мест не дотягивается. Когда ребёнок будет тянуть язык вверх, вы увидите, как подъязычная связка, ограничивая подъём языка, натягивается, резче обозначается, рельефнее выступает под языком, становится тоньше. Если же у ребёнка недостаточная подвижность мышц, вы увидите, как он не справляется именно с мышцами, например, его язык дрожит, дёргается, опускается вниз, отклоняется в сторону.

Даже если вы подозреваете, что у вашего ребёнка есть хоть какое-нибудь нарушение, то вы должны обратиться к логопеду, так как сами «диагноз» вы не поставите. А данные упражнения помогут вам прийти к логопеду «подготовленными», вы сможете грамотно обосновать свои подозрения.

Но только специалист сможет подтвердить, либо опровергнуть ваши подозрения!

Конечно, в большинстве случаев имеющиеся у ребёнка трудности в освоении речи могут быть преодолены силами самих родителей и педагогов школьных и дошкольных учреждений. Важно лишь вовремя обратиться за консультацией к логопеду. Совет специалиста поможет правильно понять причину затруднений и целенаправленно работать над их преодолением.

Успех в обучении во многом определяется тем, насколько чётко организована и скоординирована работа логопеда, воспитателей и родителей.

1.6. Посещение специалиста

К логопеду ребёнка нужно вести первый раз на третьем году жизни (возможно, и раньше, если вас что-то тревожит). Если имеются нарушения речевого развития до 3 лет, то консультация специалиста потребуется раньше. Профилактические осмотры здоровых детей у логопеда должны осуществляться 1 раз за год. Они проводятся с 2 до 7-летнего возраста. На консультацию лучше вести дошкольника незамедлительно, чтобы при выявлении нарушений хватило времени для их устранения, особенно, у детей 5—7 лет (подготовка к школе).

Не следует игнорировать посещение логопеда. Специалист поможет своевременно выявить нарушения звукопроизношения, вовремя подготовит ребёнка к школе.

Когда собираетесь на консультацию к специалисту, возьмите с собой вашу записную книжку о развитии ребёнка. Вы удивлены? Да, именно каждая мама или папа должны вести записную книжку развития ребёнка: его речи, моторики и общего развития. Ваши наблюдения помогут оптимально организовать взаимодействие между логопедом и вами, выяснить причины возникновения нарушения, спланировать индивидуальную коррекционную программу.

1. Определите, что вас тревожит, напишите, что происходит с ребёнком в течение дня. Обязательно отметьте то, что вас беспокоит в поведении ребёнка.

2. Ваше мнение о речевом развитии ребёнка. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Внимательно прочитайте речевые трудности и выделите характерные вашему ребёнку:

• не говорит вообще.

• задержка на стадии называния: в общении с людьми вместо речи – жесты, движения и т. п.

• говорит, как маленький.

• невнятная речь.

• не хочет говорить.

• в речи появились запинки.

• нарушение звукопроизношения.

• ошибки на письме.

• ошибки при чтении.

Вам также поможет тетрадь, которую ведёт большинство мам, где записывают всю информацию о ребёнке с момента рождения.

Я рекомендую вести такие тетради всем мамам.

У вас появились основания для беспокойства и посещения специалиста, если:

• речевые умения ребёнка хуже, чем у сверстника, – он не может связно рассказать о том, что с ним произошло, или о чём узнал из книг, точно сформулировать свою мысль;

• не пользуется распространёнными предложениями, у него ограниченный словарный запас, он не понимает значения многих слов;

• отмечается невнятность в речи и самой речи;

• появились запинки в речи;

• возникли трудности при общении;

• нарушено звукопроизношение.

Начните вести записную книжку – это не займёт много времени, поверьте. Это ваша палочка-выручалочка, которая не раз поможет, когда будет возникать необходимость.

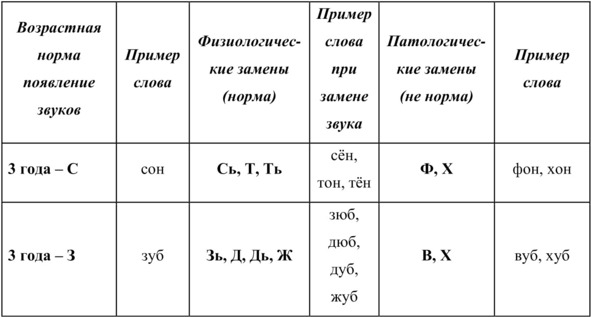

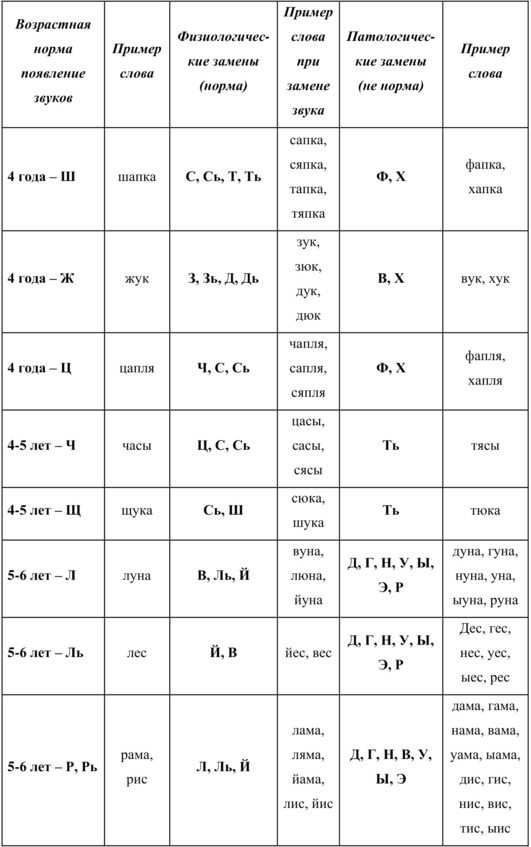

1.7. Возрастные нормы появления звуков в речи ребёнка

Правильное произношение звуков чрезвычайно важно. И чаще всего родители это понимают. Но не всегда могут объективно оценить, когда пропуски и замены звуков в речи их малыша являются возрастной нормой, а когда нужно срочно предпринимать меры по исправлению ситуации. В результате часто случаются перегибы то в одну, то в другую сторону: либо двух-трёхлетнего малыша настойчиво учат «р-р-рычать», либо упорно не замечают «каши во рту» пяти-шестилетнего ребёнка и считают, что он сам «выговорится».

Чтоб таких крайностей не случалось, родители должны знать примерные сроки появления звуков речи:

1—2 года: а, о, э, п, б;

2—3 года: и, ы, у, в, ф, т, д, н, г, к, х;

3—4 лет: с, з, ц;

4—5 лет: ш, ж, ч, щ;

5—6 лет: р, л.

До трёх лет возрастной нормой считается смягчение согласных звуков («сяпка» вместо «шапка», «дём» вместо «дом» и т. д.). Все остальные звуки малыш в этом возрасте, как правило, не произносит совсем (пропускает) или заменяет на более простые (вместо «мишка» ребёнок может произносить «мика», «миска», «миська»).

В таблице представлены возрастные нормы звукопроизношения.

После 4 лет ребёнок правильно произносит в речи и дифференцирует (различает) между собой уже все свистящие звуки без исключения ([с], [с»], [з], [з»] и [ц]). В этом возрасте ещё возможно нарушение произношения звуков [ш], [ж], [щ], [ч], [л], [р], [р»]. Ребёнок в норме легко определяет и называет ударный гласный в начале слов: (например, в словах «у́тка», «а́ист», «о́блако»); может определить и назвать очерёдность звуков в слияниях: ау, уа, иа.

В возрасте 5—6 лет, как правило, шипящие звуки ([ш], [ж], [щ], [ч]) произносятся ребёнком верно, а также они различаются (дифференцируются) им в свободной речи. Уходит смягчение звуков [щ], [ч]. Многие дети осваивают звук [л]. И лишь звуки [р] и [р»] либо заменяются на [л], [л»], [j], либо опускаются (это считается физиологической нормой). Ребёнок в этом возрасте легко определяет начальный и конечный звуки в словах, может определить количество звуков в трёх-пятизвучном слове, может подобрать слово на заданный звук.

К шести годам ребёнок правильно произносит и дифференцирует в речи все звуки родного языка. Он может определить место любого звука в слове, определить количество звуков в слове, подобрать слово на заданный звук.

К 5—6 годам ребёнок должен овладеть правильным произношением всех звуков речи. Задержка в своевременном появлении звуков говорит о том, что существуют особые причины, мешающие ребёнку самостоятельно овладеть звуками. Нарушения, недостатки, дефекты произношения требуют специальной логопедической помощи.

Чем раньше родители обращают внимание на правильное звукопроизношение у ребёнка, тем быстрее оно формируется. Ошибочно надеяться на самопроизвольное исчезновение недостатков звукопроизношения по мере роста ребёнка, т. к. они могут прочно закрепиться и превратиться в стойкое нарушение.

Глава 2.

Развитие мелкой моторики

2.1. Пальчиковые игры

Известному педагогу В. А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев». «Рука – это инструмент всех инструментов», – сказал ещё Аристотель. «Рука – это своего рода внешний мозг», – писал Кант. Жан-Жак Руссо в своём романе о воспитании «Эмиль» так написал о потребностях маленького ребёнка: «…он хочет всё потрогать, всё взять в руки. Не мешайте ему, это для него совершенно необходимое дело. Так он учится различать тепло и холод, твёрдость и мягкость, тяжесть, размер и форму предметов. О свойствах окружающих его вещей ребёнок узнаёт, сравнивая то, что видит, с ощущениями, которые получает от своих рук…»

Специалисты в области логопедии доказывали неоднократно то, что уровень развития речи ребёнка напрямую зависит от степени развития тонкой моторики руки. Если движения пальцев развиваются нормально, то и развитие речи также в пределах нормы. Если же развитие пальцев отстаёт, то отстаёт и развитие речи ребёнка.

Любящие родители наверняка заметили, с какой радостью малыш усваивает любую информацию, приобретает любые навыки без дополнительной мотивации с лёгкостью и азартом.

Развивать малыша с пелёнок – модно. Но педагоги-психологи, сторонники традиционных методов, считают, что гораздо важнее помочь своим детям легче и комфортнее освоиться в том жизненном пространстве, которое их окружает, нежели нагружать раньше срока лишними знаниями. Как же быть? Просто играть с ребёнком. Согласитесь, это самое благодарное времяпрепровождение.

Как приятно родителю, когда у его ребёнка умелые пальчики: ловко держат карандаш. Аккуратно рисуют, строят из конструктора. А если ещё ребёнок чисто и правильно говорит – вдвойне приятно.

Доказано, что и мысль, и глаз ребёнка двигаются с той же скоростью, что и рука. Значит, систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга. Результаты исследования показывают, что уровень развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук. Тонкая моторика – основа развития, своего рода «локомотив» всех психических процессов (внимание, память, мышление, восприятие, речь).

Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук, которая ведёт к улучшению взаимосвязи между полушариями головного мозга и синхронизации их работы. Дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику, и активизируем и соединения зоны, отвечающие за речь.