Полная версия:

Энциклопедия «География» (с иллюстрациями)

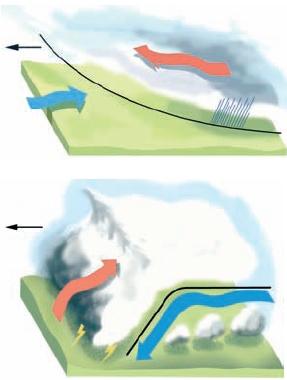

АТМОСФÉРНЫЕ ФРÓНТЫ, переходные зоны между двумя воздушными массами в атмосфере, отличающимися по температуре, влажности и другим свойствам. Фронты встречаются в широтных поясах от субтропических до полярных. Шир. зоны фронта по горизонтали составляет несколько десятков километров. Обычно зона фронта расположена наклонно под углом 0,01–0,001° к горизонту. Из-за контраста между воздушными массами метеорологические элементы в зоне фронта меняются скачкообразно. Фронты тесно связаны с циклонами: последние всегда образуются на фронтах, а затем способствуют их перемещению в пространстве. Вблизи центра циклона фронты перемещаются со скоростью 20–50 км/ч, а вдалеке от центра могут располагаться неподвижно в течение нескольких суток. Осн. типы фронтов – тёплый и холодный, называемые по той воздушной массе, которая приходит в данный р-н на смену уходящей. Для фронтов характерно образование мощных многослойных облаков и выпадение осадков. Это связано с интенсивной конденсацией водяного пара в более тёплом воздухе при подъёмеи адиабатическом охлаждении тёплого воздуха над клином более плотного холодного. В умеренных и высоких широтах фронты обеспечивают поступление большей части осадков, а также смену погоды благодаря вторжению новой воздушной массы на место прежней.

Атмосферный фронт

Атмосферные фронты: сверху – тёплый, снизу холодный. Красные стрелки – тёплый, синие – холодный воздух

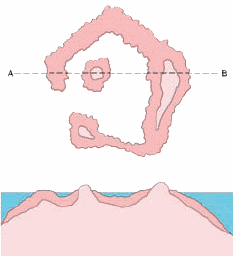

АТÓЛЛ, коралловая постройка в виде сплошного или разорванного кольца, окаймляющего водный бассейн – лагуну. Кольцо атолла образуют отдельные о-ва. Некоторые из них имеют собственную лагуну или представляют неполное кольцо, открывающееся в сторону главной лагуны широким каналом. Встречаются только в тропической зоне. Атоллы могут иметь различные размеры, обычно невелики, но некоторые достигают 50 км в поперечнике. Подводным основанием атолла обычно служат возвышенности океанического ложа вулканического происхождения. Генезис атолла по гипотезе Ч. Дарвина связан с медленным погружением тропического острова, окружённого кольцом барьерного кораллового рифа, который постепенно наращивается постройками колониальных кораллов. По другой концепции формирование атоллов происходит вследствие поднятия уровня Мирового океана в результате таяния покровных ледников, а не погружения дна, о чём свидетельствуют, по его мнению, одинаковые глубины, с которых начинаются коралловые постройки в различных атоллах. Атоллы весьма требовательны к комплексу природных условий: тем-ре воздуха и воды, постоянству солёности и динамики океанических вод, их чистоте и др. Встречаются преимущественно в водах Тихого и Индийского океанов.

План и вертикальный разрез атолла (по линии АВ)

ÁТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТÁНЦИЯ (АЭС), электростанция, на которой атомная (ядерная) энергия преобразуется в электрическую. На АЭС тепло, выделяющееся в ядерном реакторе, используется для получения водяного пара, вращающего турбогенератор. В качестве ядерного горючего в составе ядерного топлива наиболее широко используются изотопы урана и трансурановый элемент плутоний. Капиталоёмкость строительства АЭС значительно выше, чем у тепловых станций, работающих на угле, нефти или газе, но важным их преимуществом является в несколько раз меньшая топливная составляющая издержек производства (во много тысяч раз меньшая потребность в топливе в его весовом отношении), что позволяет строить АЭС в р-нах, дефицитных по другим энергоресурсам. Осн. проблемы эксплуатации АЭС связаны с риском катастроф вследствие выделения в экосферу радиоактивных изотопов (печальный опыт Чернобыльской АЭС), а также с захоронением высокорадиоактивных отходов и переработкой отработанного ядерного топлива. Со времени ввода в эксплуатацию первой атомной электростанции мощностью 5 МВт (1954 г., СССР – г. Обнинск) суммарная мощность АЭС мира превысила 350 тыс. МВт, а в эксплуатации ныне находятся ок. 440 реакторов в 30 странах мира. Более 2/3 суммарной мощности всех АЭС мира сосредоточено всего в нескольких государствах: США (ок. 30 %, 103 энергоблока), Франции, Японии, Германии, России. На тер. России эксплуатируются 10 АЭС (29 энергоблоков). Крупнейший в мире атомно-энергетический комплекс («Фукусима») расположен на о. Хонсю в Японии.

Смоленская атомная электростанция. Общий вид одного из двух реакторных залов первой очереди АЭС

ÁТОМНАЯ ЭНЕРГÉТИКА (ядерная энергетика), комплекс отраслей, связанных с использованием энергии ядерных реакций. Атомная энергия – это энергия внутриядерных связей в атомах. Первый тип реакций для выделения данного вида энергии в целях практического её применения осуществляется воздействием на ядра тяжёлых элементов (изотопов урана U235 и U233 и плутония P239) нейтронами. Второй – представляет собой соединение ядер лёгких элементов (изотопов водорода – дейтерия и трития), которое проходит лишь при сверхвысоких тем-рах (термоядерная реакция). Энергия, заключённая в 1 кг U235, в 3 млн. раз превосходит количество тепла, выделяющегося при сжигании 1 кг высококачественного каменного угля. Тепловой эквивалент 1 кг смеси дейтерия и трития (запасы которых на Земле, особенно в Мировом океане, практически неисчерпаемы) ещё больше. Ядерный топливный цикл, включающий все стадии производства ядерного топлива, его переработки после использования, хранения и захоронения высокорадиоактивных отходов, наиболее опасен для здоровья людей гл. обр. на стадии добычи и обогащения рудного сырья, а также вследствие возможных аварий. Остаются нерешёнными проблемы хранения и переработки радиоактивных отходов деятельности АЭС, а также консервации отработавших свой срок станций.

АФÁР (Данакиль), тектоническая впадина на востоке Африки (Эфиопия, Эритрея, Джибути и Сомали). Протяжённость (с Ю.-З. на С.-В.) ок. 500 км. Составная часть Восточно-Африканской рифтовой системы. Сложена мощной толщей базальтов, речными, озёрными и морскими отложениями. Месторождения гипса и ангидрида. На С.-З., у оз. Ассаль, днище опущено ниже у. м. на 157 м. В центре впадины – вулканы Габиллема (1459 м) и Асмара (500 м). Впадина, закрытая от влажных ветров, – одно из самых жарких мест в мире. Среднегодовая тем-ра 30–31 °C, часты засухи. Осадков менее 200 мм. Реки (Аваш и др.) пересыхают или заканчиваются в солёных озёрах. Большая часть впадины – каменистые, глинисто-солончаковые и песчаные пустыни.

АФÓН, восточный выступ полуострова Халкидики, в Греции. Вдаётся (на 50 км) в Эгейское море. Выс. до 2033 м (г. Афон). Место основания (10–11 вв.) православного монашеского объединения. Ныне на Афоне 20 мужских монастырей, расположенных в скалах.

Афон

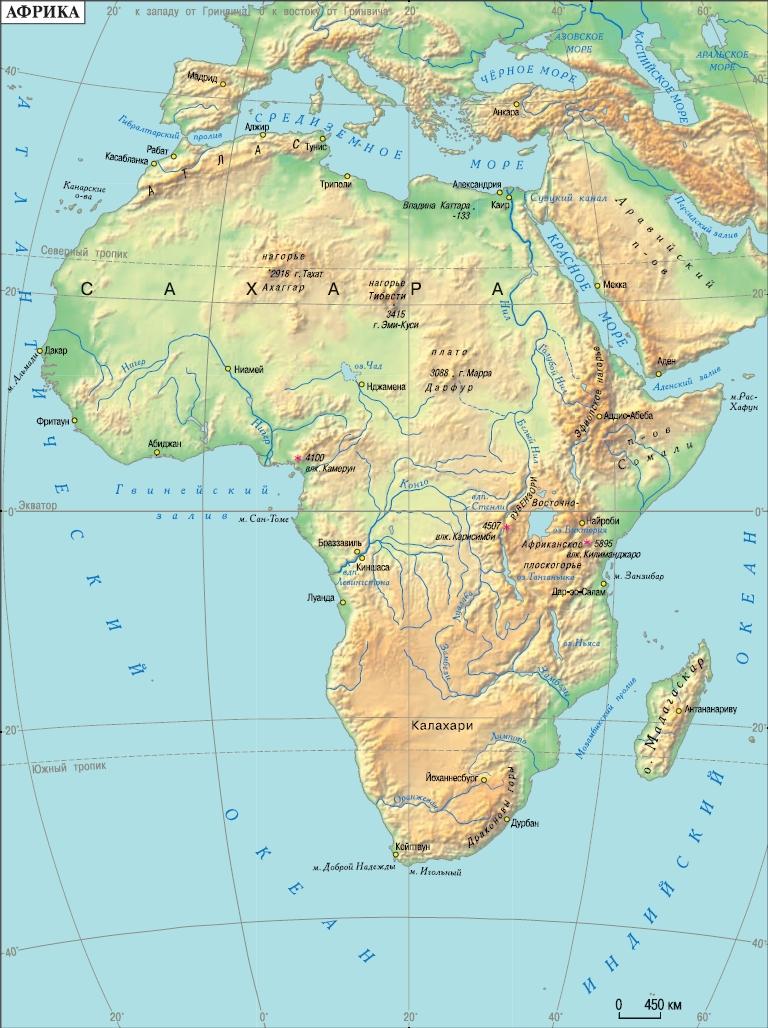

ÁФРИКА, второй по величине (после Евразии) материк, одна из шести частей света. На С. омывается Средиземным морем, на В. и С.-В. – Индийским океаном и Красным морем, на З. – Атлантическим океаном. Название Африка встречается с кон. 3 в. до н. э. Первоначально оно относилось только к небольшой тер. вокруг финикийского г. Карфаген. После разрушения Карфагена в 146 г. до н. э. на его месте образуется римская провинция Африка, охватывающая тер., примерно соответствующую современному Тунису. К нач. Ср. веков это название было распространено на Алжир и Ливию, а затем и на весь материк. Африка почти посредине пересекается экватором. Крайние точки материка: на С. – мыс Эль-Абьяд, 37°20 с. ш.; на Ю. – мыс Игольный, 34°52 ю. ш.; на З. – мыс Альмади на п-ове Зелёный Мыс, 17°32 з. д.; на В. – мыс Хафун (Рас-Хафун) на п-ове Сомали, 51°23 в. д. Протяжённость с С. на Ю. почти 8000 км, с З. на В. 7500 км.

Пл. Африки 29,2 млн. км², с о-вами – 30,3 млн. км². К Африке как части света относят о-ва: на В. – Мадагаскар, Коморские, Маскаренские, Альдабра, Амирантские, Сейшельские, Пемба, Мафия, Занзибар, Сокотра; на З. – Мадейра, Канарские, Зелёного Мыса, Пагалу, Сан-Томе, Принсипи, Биоко; отдалённые о-ва – Вознесения, Св. Елены, Тристан-да-Кунья. Берега материка расчленены слабо. Наибольший залив – Гвинейский, самый крупный п-ов – Сомали.

В геологическом отношении Африка – преимущественно докембрийская платформа, фундамент которой выступает в пределах нескольких щитов: Нубийско-Аравийского, Ахаггарского, Регибатского и др. К складчатым горам относятся лишь Атлас на С.-З. и Капские горы на Ю. Материк богат полезными ископаемыми мирового значения: алмазы (на Ю. и З. Африки), золото, уран (на Ю.), руды железа, алюминия, марганца (на З.), руды меди, кобальта, бериллия, лития, флюорит, платиноиды (на Ю.), фосфориты, нефть, природный газ (на С. и З.).

Ср. выс. материка 750 м над у. м. В рельефе характерны ступенчатые равнины, плато и плоскогорья, увенчанные останцовыми вершинами. Низменности, гл. обр. вдоль прибрежных окраин, занимают ок. 10 % пл. материка, плато и плоскогорья на выс. 200–500 м – 39 %, на выс. 500–1000 м – 28 %. К С. от экватора лежат обширные равнины и плато Сахары (с нагорьями Ахаггар и Тибести) и Судана (с плато Дарфур); на С.-З. простираются горы Атласа; вдоль Красного моря проходит хр. Этбай. Равнины Судана с Ю. окаймляют Северо-Гвинейская возвышенность и плоскогорье Азанде, с В. – Эфиопское нагорье. Южнее лежит впадина Конго и к З. от неё – Южно-Гвинейская возвышенность, к Ю. – плоскогорье Лунда-Катанга, к В. – Восточно-Африканское плоскогорье. На востоке материка, от р. Замбези до Красного моря, проходит система величайших в мире сбросовых впадин (Восточно-Африканский рифт), частично занятых озёрами. Здесь находятся вулканы Килиманджаро (5895 м, высшая точка Африки), Кения (5199 м) и др. Юж. Африку занимают высокие равнины Калахари, и на самом Ю. материка лежат Капские и Драконовы горы.

Африка – самый жаркий из материков. В летние месяцы Сев. полушария на С. Африки среднемес. тем-ры от 25 до 30 °C и более (в Сахаре), на Ю. – от 12 до 25 °C. В летние месяцы Юж. полушария на С. материка среднемес. тем-ры снижаются до 10–25 °C (в горах тем-ры бывают ниже 0 °C и выпадает снег), на Ю. – более 30 °C. В экваториальных широтах осадки выпадают круглый год – от 1500 до 4000 мм в год (на побережье Гвинейского залива). По мере удаления от экватора их количество убывает от 1500 до 200 мм и достигает минимума (ок. 100 мм) в Сахаре и Юж. Африке.

Крупнейшие реки: Конго (Заир) – самая полноводная река Африки, – Нигер, Сенегал, Гамбия и Оранжевая впадают в Атлантический океан, Нил – самая длинная река Африки – в Средиземное море, Замбези – в Индийский океан. На реках много водопадов (крупнейший – Виктория). Ок. 1/3 площади Африки – область внутр. стока. Все крупные озёра расположены во впадинах Восточно-Африканской рифтовой системы, самые большие: Виктория, Танганьика, Ньяса (Малави). На горах Килиманджаро, Кения и в массиве Рувензори лежат небольшие ледники.

В Африке хорошо выражены природные пояса. 80 % пл. материка занимают саванны и пустыни; самая большая пустыня – Сахара. В экваториальном поясе и прибрежных частях субэкваториальных поясов – влажные тропические леса, переходящие в саванны с акацией и баобабом и далее в опустыненные саванны, за которыми следуют полупустыни и пустыни. На крайнем С. и Ю. – сухие степи, в горах – кустарник, вечнозелёные и хвойные леса, на побережьях – заросли вечнозелёных жестколистных кустарников. В тропических лесах и саваннах (гл. обр. в заповедниках) водятся слоны, носороги, бегемоты, зебры, жирафы, антилопы, буйволы, львы, леопарды, гепарды, рыси, гиены и др., много обезьян, мелких хищников и грызунов. В сухих р-нах обычны пресмыкающиеся. Среди обилия птиц – страусы, ибисы, фламинго. Большой ущерб хозяйству наносят термиты, саранча, муха цеце. Численность диких животных за последние 150 лет сильно сократилась. Для их охраны в африканских странах создано много особо охраняемых территорий.

В Африке находятся следующие государства: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, Замбия, Западная Сахара, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские Острова, Конго (Киншаса), Конго (Браззавиль), Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Центрально-Африканская Респ., Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южно-Африканская Респ. (ЮАР).

АФРИКÁНСКАЯ АЛМАЗОНÓСНАЯ ПРОВИ́НЦИЯ. В пределах этой провинции развиты коренные (кимберлитовые) и россыпные месторождения алмазов. Их месторождения распространены на обширной тер. Центр. и Юж. Африки, группируясь в отдельные субпровинции, р-ны и поля. Коренные проявления алмазов разрабатываются в ЮАР, Ботсване, Танзании, Заире, Зимбабве, Анголе; алмазы россыпей добываются преимущественно в Центр. и Зап. Африке.

АХВÁЗ, нефтяное месторождение, входит в бассейн Персидского залива (Иран). Открыто в 1958 г., разрабатывается с 1959 г. По запасам крупное. Продуктивны карбонатные отложения мела-кайнозоя. Залежь массивная.

АЭРОПÓРТ, состоит из зданий авиатерминалов (пассажирских аэровокзалов и грузовых терминалов, куда прибывают и откуда отправляются пассажиры и грузы), взлётно-посадочной полосы (ВПП) и лётного поля, сооружений, обеспечивающих работу аэропорта, самолётов и обслуживание пассажиров и грузов (в т. ч. ремонтные заводы, склады, ангары, топливохранилища). Большинство аэропортов мира (всего ок. 50 тыс.) имеют бетонные ВПП. Крупные и крупнейшие ВПП (дл. от 2 до 4,5 км и шир. до 60 м) рассчитаны на взлёт и посадку тяжёлых широкофюзеляжных аэробусов «Боинг» и «Эрбас» с провозной способностью от 250 до 500 пассажиров. Комплекс необходимых сооружений обеспечивает регулярные перевозки грузов, пассажиров, почты средствами авиации. Крупнейшие аэропорты состоят из 3–6 специализированных терминалов (международные, прибытия, отправления, по направлениям вылета); имеют 2–4 ВПП, внутр. транспортную систему сообщения между терминалами, учреждения обслуживания пассажиров. Крупнейшие мировые авиаузлы – Лондон (4 аэропорта: Хитроу, Гэтвик, Стэнстед, Лутон; в 2004 г. пассажирооборот 115 млн. чел.), Нью-Йорк (аэропорты Кеннеди, Ла-Гардиа, Ньюарк; 74 млн.), Чикаго (О’Хара; 77 млн.), Токио (аэропорты Нарита, Ханеда; 93 млн.), Атланта (Хартсфилд; 86 млн.), Лос-Анджелес (62 млн.), Париж (аэропорты Шарль-де-Голль, Орли; 72 млн.), Даллас (59 млн.), Франкфурт-на-Майне (52 млн.), Лас-Вегас (44 млн.), Амстердам (Схипхол; 44 млн.), Денвер (43 млн.). Из 5 аэропортов Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Остафьево, Быково, Чкаловский) в 2004 г. отправлено 13,6 млн. пассажиров, из Санкт-Петербурга (Пулково) – 2177 тыс., Сочи (Адлер) – 598 тыс., Новосибирска (Толмачёво и Северный) – 715 тыс., Екатеринбурга (Кольцово) – 725 тыс. Крупнейшими грузовыми аэропортами мира (отправляется более 2 млн. т грузов в год) являются Мемфис (США), Гонконг, Анкоридж (США) и Нарита (Токио).

Аэропорт Шереметьево-2. Москва

АЭРОСЪЁМКА, один из видов дистанционного зондирования, съёмка земной поверхности с воздушного летательного аппарата в разных зонах электромагнитного спектра с применением различных съёмочных систем. Аэросъёмку ведут в видимой, ближней инфракрасной, тепловой инфракрасной, радиоволновой и ультрафиолетовой зонах спектра. Для создания топографических и тематических карт наиболее широко применяют аэрофотосъёмку. По снимкам посредством дешифрирования и измерений изучают видимые и скрытые объекты. Аэрофотоснимки подразделяют на плановые (когда при съёмке ось аэрофотоаппарата расположена вертикально) и перспективные (ось фотографирования наклонна). Масштаб снимков (m) определяется высотой фотографирования (Н) и фокусным расстоянием аэрофотоаппарата (f): m=f/H. В зависимости от масштаба и высоты получают снимки крупномасштабные, среднемасштабные и мелкомасштабные (высотные). По типу использованной фотоплёнки различают чёрно-белые (монохромные), цветные (панхроматические) и спектрозональные аэрофотоснимки, выполненные в условных цветах. Многозональную аэрофотосъёмку производят в нескольких зонах спектра одновременно.

Аэросъёмка может выполняться также путём сканирования, радиолокации земной поверхности или иными способами. К аэросъёмкам относят также разные виды геофизического зондирования с летательных аппаратов (аэромагнитная, аэрогравиметрическая, аэрогаммасъёмка и т. д.).

АЭРОФОТОСНИ́МОК, см. Аэросъёмка.

Б

БÁБЬЕ ЛÉТО, период сухой, солнечной и довольно тёплой погоды в начале, иногда в середине осени, длительностью от нескольких дней до нескольких недель. В европейской части России бывает в сентябре – нач. октября. Связано с устойчивым антициклоном, простирающимся из региона Средиземноморья или от Азорских о-вов. В Сев. Америке аналогичный сезон называют индейским летом.

Бабье лето

БАБ-ЭЛЬ-МАНДÉБСКИЙ ПРОЛИ́В, в Индийском океане, между юго-западной частью Аравийского полуострова и Африкой. Соединяет Аденский залив с Красным морем. Дл. 109 км, наименьшая шир. 26 км, наименьшая глуб. на фарватере 31 м. О-ва Крун и Перим разделяют пролив на 2 прохода (Большой и Малый). Течение в проливе зависит от направления ветра: зимой поверхностная, менее солёная вода переносится в Красное море, а глубинная, более солёная, – в залив, летом – наоборот. Прилив суточный, 0,6 м. Название пролива в переводе с арабского означает «ворота скорби».

БÁВЛИНСКОЕ НЕФТЯНÓЕ МЕСТОРОЖДÉНИЕ, входит в Волго-Уральскую нефтегазоносную провинцию. Открыто в 1946 г. Разработка ведётся с 1949 г. По запасам относится к категории крупных. Добыто более 110 млн. т нефти. Расположено в 40 км от г. Бугульмы.

БАГÁМСКИЕ ОСТРОВÁ, архипелаг многочисленных низменных островов в Атлантическом океане. Здесь расположено одноимённое государство. Пл. 13,9 тыс. км², простираются на 1500 км с С.-З. на Ю.-В. от п-ова Флорида до о-вов Куба и Гаити. От Флориды отделены Флоридским проливом, от Кубы – Старым Багамским проливом. Насчитывается ок. 700 о-вов, сложенных в осн. коралловым известняком, и более 2300 коралловых рифов и скал. Самые крупные о-ва: Андрос, Большой Абако, Большой Инагуа, Большой Багама. Поверхность о-вов не поднимается выше 60 м, развит карст. Климат тропический, пассатный, с дождливым периодом с мая по октябрь. Среднемес. тем-ра от 21 до 32 °C, осадков 1000–1600 мм в год, нередки ураганы. Много солёных озёр, сообщающихся с морем; ощущается недостаток пресной воды. Преобладают заросли колючих вечнозелёных кустарников и сосновые леса; на побережье – рощи кокосовых пальм. Нац. парки: Инагуа, Эксума. Фактически заселены лишь немногим более 20 о-вов. Остров Самана из группы Багамских о-вов был первой землёй, открытой Х. Колумбом в Новом Свете 12 октября 1492 г.

БАЗÁЛЬТ, чёрная или серая магматическая горная порода; состоит гл. обр. из основного плагиоклаза, пироксенов и анортита, часто оливина. Структура плотная или мелкозернистая, пористая или миндалекаменная. Образует столбчатые отдельности в виде многогранных, тесно прилегающих друг к другу столбов. Залегает в виде потоков и покровов, формирует плато различных размеров (наиболее крупное – трапповое плато Деканского нагорья). Своеобразной разновидностью базальтового материала является базальтовое стекло – чёрная стекловидная порода базальтового состава. На Гавайских о-вах известны лавовые потоки, полностью состоящие из базальтового стекла. Базальты занимают значительные участки на континентах и огромные площади в пределах океанического ложа.

БАЗАРДЮЗЮ́, вершина Главного, или Водораздельного, хребта Большого Кавказа (4466 м). Сложена мезозойскими песчаниками и сланцами. Здесь берут начало притоки р. Куры. На вершине следы древнего оледенения, современное оледенение – каровые, висячие и горно-долинные ледники. Ниже – скалы осыпи, альпийские луга и лугостепи.

БАЙДАРÁЦКАЯ ГУБÁ, залив Карского моря, между материком и западным берегом полуострова Ямал. Дл. ок. 180 км, шир. у входа 78 км, глуб. до 20 м. Teм-pa воды на поверхности летом 5–6 °C. Большую часть года губа покрыта льдами, а при неблагоприятных метеорологических условиях бывает забита льдами и труднопроходима для судов даже в летние месяцы. Впадают рp. Байдарата, Юрибей, Кара и др. Водятся омуль, ряпушка, корюшка, голец, нельма и хариус.

БАЙКÁЛ, озеро на юге Восточной Сибири, в Бурятии и Иркутской области. Первые сведения об озере появились в 1640-х гг.; во 2-й пол. 17 в. сделано первое географическое описание. В 1770-х гг. проведены инструментальные съёмки озера и составлена карта. Вплоть до сер. 19 в. Байкал называли морем (Приморский хребет на зап. берегу, пролив Малое море за о. Ольхон и ряд др. названий). В 1896–1902 гг. составлены атлас и лоция Байкала. Название озера произошло от бурятского «Байгал», заимствованного из якутского «Байхал» – «большая глубокая вода; море».

Озеро Байкал

Пл. Байкала 31,5 тыс. км², дл. 636 км, ср. шир. 48 км, наибольшая – ок. 80 км. Объём воды 23 тыс. км³ – ок. 1/5 мировых запасов пресной воды (без ледников). Уровень оз. 455 м, на 0,8 м он поднят подпрудной плотиной Иркутской ГЭС. Ср. глуб. 730 м, наибольшая – 1620 м (самый глубокий континентальный водоём на земном шаре). Заполняет тектоническую впадину в Байкальской системе рифтов, окаймлённую горными хребтами выс. более 2000 м. Высокая сейсмичность; отмечены опускания участков берегов и дна. Крупные заливы: Баргузинский, Чивыркуйский, Провал (возник в 1862 г. в результате опускания прибрежной суши на 10 м); п-ов – Святой Нос. На Байкале 27 о-вов, из них 5 периодически затапливаются, самый большой – о. Ольхон (ок. 730 км²). В озеро впадают 336 рек, наиболее крупные – Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара; вытекает р. Ангара.

Климат в р-не Байкала суровый, резко континентальный, но озеро оказывает смягчающее влияние на климат побережья: здесь зима более мягкая, а лето прохладное. Ср. тем-ра января –17 °C, июля 16 °C, осадков от 200 мм в год на С. до 900 мм на Ю. Тем-ра воды на поверхности в августе в открытой части 9–12 °C, у берегов иногда до 20 °C, в глубинных слоях в течение всего года 3,2–3,5 °C. Озеро покрыто льдом с января по май. Характерна сложная система местных ветров: с С.-З. дует сарма (в р-не о. Ольхон), с С.-В. – баргузин, с Ю.-З. – култук. Ветровые волны могут достигать выс. 5 м.

Вода в Байкале отличается большой (до 40 м) прозрачностью, мало минерализована, богата кислородом по всей толще. Флора и фауна включают ок. 2600 видов и разновидностей, ¾ которых – эндемики (байкальская нерпа, бычки, голомянка и др.). В Байкале обитает 50 видов рыб, из них промысловые – омуль, хариус, таймень, озёрный сиг, окунь, сорога, налим, щука. Судоходство. На берегах города: Слюдянка, Байкальск, Северобайкальск, Бабушкин. В пос. Листвянка, рядом с истоком Ангары, – Лимнологический институт Сибирского отделения РАН с прекрасным музеем. Гористые берега озера покрыты хвойными лесами и исключительно живописны. Сев. часть Байкала – в составе Баргузинского заповедника, на террасах юж. побережья – Байкальский государственный природный заповедник, на зап. побережье – Прибайкальский нац. парк, Байкало-Ленский заповедник. На левом берегу истока Ангары – климатический курорт Байкал, от которого по сев. берегу к г. Култук тянется знаменитая Кругобайкальская железная дорога с десятками туннелей, построенная в нач. 20 в. На протяжении последних 30 лет бас. Байкала испытывает сильное загрязнение, прежде всего от Байкальского и Селенгинского целлюлозно-бумажных комбинатов.

БАЙКÁЛЬСКИЙ ГОСУДÁРСТВЕННЫЙ ПРИРÓДНЫЙ ЗАПОВÉДНИК, в Прибайкалье, в центральной части хребта Хамар-Дабан (Бурятия). Биосферный резерват ЮНЕСКО. Организован в 1969 г. Пл. ок. 166 тыс. га. С 1985 г. в подчинении заповедника находится заказник «Кабанский» пл. 12 100 га, который в 1996 г. включён в перечень водно-болотных угодий, имеющих в соответствии с Рамсарской конвенцией международное значение. В 1996 г. заповедник и заказник введены в состав участка Всемирного природного наследия «Озеро Байкал». Наивысшая точка в р-не заповедника – г. Сохор (2316 м). Рельеф верхнего яруса гор контрастный, склоны крутые, иногда отвесные. У подножия хребта простираются обширные террасы, полого наклонённые к Байкалу. Реки имеют типично горный характер и бурное течение, местами низвергаются небольшими водопадами; много озёр. Вода чистая, прозрачная, но органическая жизнь крайне бедна, т. к. в зимнее время озёра промерзают до дна. Наиболее крупные озёра – Большое, дл. более 1 км, и Чёрное, глуб. более 75 м. Хорошо выражена высотная поясность. На сев. склонах темнохвойная кедрово-пихтовая тайга с высотой сменяется зарослями кедрового стланика и рододендронов, затем субальпийскими лугами, на вершинах – горными тундрами. Для юж. склонов характерны светлохвойные лиственничники либо сосновые и кедровые леса. Флора заповедника насчитывает 800 видов высших сосудистых растений, но она изучена ещё не полностью. Более 50 видов растений – редкие, эндемичные или реликтовые. Они занесены в Красную книгу Бурятии, из них 12 – в Красную книгу России (ирис гладкий, анемона байкальская, башмачок крупноцветковый и др.). Два вида сем. горечавковых и сложноцветных – эндемики Хамар-Дабана. Фауна типична для гор Юж. Сибири, насчитывает 37 видов млекопитающих и 260 видов птиц. Заповедник служит очагом расселения соболя, который в настоящее время заселяет все пригодные места обитания. Обычны медведь, колонок, горностай, марал, лось, сев. олень; из птиц – рябчик, глухари, куропатки, совы, дятлы. Встречаются рысь, росомаха, выдра, лисица, волк.