Полная версия

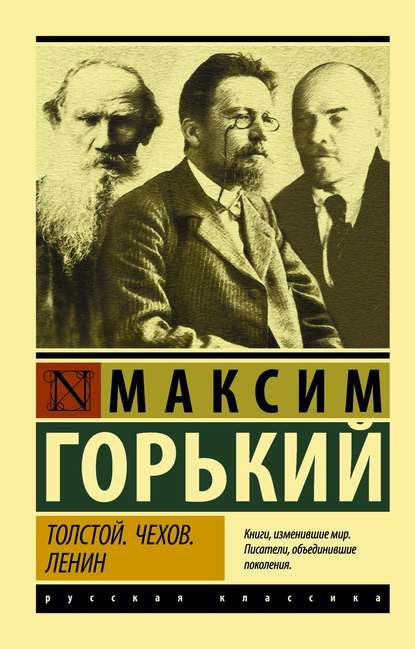

Полная версияТолстой. Чехов. Ленин

Кратко говоря: Лев Толстой был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX столетия. Роль единственного интимного друга, жены, матери многочисленных детей и хозяйки дома Льва Толстого, – роль неоспоримо очень тяжелая и ответственная. Возможно ли отрицать, что София Толстая лучше и глубже, чем кто-либо иной, видела и чувствовала, как душно, тесно гению жить в атмосфере обыденного, сталкиваться с пустыми людьми? Но в то же время она видела и понимала, что великий художник поистине велик, когда тайно и чудесно творит дело духа своего, а играя в преферанс и проигрывая, он сердится, как обыкновенный смертный, и даже порою неосновательно сердится, приписывая свои ошибки другому, как это делают простые люди и как, вероятно, делала сама она.

Не одна только София Толстая плохо понимала, зачем гениальному романисту необходимо пахать землю, класть печи, тачать сапоги, – этого не понимали многие, весьма крупные современники Толстого. Но они только удивлялись необычному, тогда как Софья Толстая должна была испытывать иные чувства. Вероятно, она вспоминала, что один из русских теоретиков «нигилизма», – между прочим, автор интересного исследования о Аполлонии Тианском, – провозгласил:

«Сапоги – выше Шекспира».Конечно, София Толстая неизмеримо более чем кто-либо иной была огорчена неожиданной солидарностью автора «Войны и мира» с идеями «нигилизма».

Жить с писателем, который по семи раз читает корректуру своей книги и каждый раз почти наново пишет ее, мучительно волнуясь и волнуя; жить с творцом, который создает огромный мир, не существовавший до него, – можем ли мы понять и оценить все тревоги столь исключительной жизни?

Нам неведомо, что и как говорила жена Льва Толстого в те часы, когда он, глаз на глаз с нею, ей первой читал только что написанные главы книги. Не забывая о чудовищной проницательности гения, я все же думаю, что некоторые черты в образах женщин его грандиозного романа знакомы только женщине и ею подсказаны романисту.

Очевидно, для того чтоб как можно более усложнить путаницу жизни, мы все рождаемся учителями друг друга. Я не встречал человека, которому было бы совершенно чуждо назойливое желание учить ближних. И хотя мне говорили, что порок этот необходим для целей социальной эволюции, я все-таки остаюсь при убеждении, что социальная эволюция значительно выиграла бы в быстроте и гуманности, а люди стали бы более оригинальны, если б они меньше учили и больше учились.

Головные «мысли», насилуя великое сердце художника Льва Толстого, принудили его в конце концов взять на себя тяжкую и неблагодарную роль «учителя жизни». Неоднократно указывалось, что «учительство» искажало работу художника. Я думаю, что в грандиозном историческом романе Толстого было бы больше «философии» и меньше гармонии, если б в нем не чувствовалось влияние женщины. И, может быть, именно по настоянию женщины философическая часть «Войны и мира» выделена и отодвинута в конец книги, где она ничему и никому не мешает.

К числу заслуг женщины пред нами следует отнести и тот факт, что она не любит философии, хотя и рожает философов. Было бы еще лучше, если б женщины рожали только художников. В искусстве вполне достаточно философии. Художник, умея одевать нагие мысли в прекрасные образы, чудесно скрывает печальное бессилие философии пред лицом темных загадок жизни. Горькие пилюли детям всегда дают в красивых коробочках, – это очень умно и очень милостиво.

Саваоф создал мир так скверно, потому что был холост. Это не только шутка атеиста, в этих словах выражена непоколебимая уверенность в значении женщины как возбудителя творчества и гармонизатора жизни. Избитая легенда о «грехопадении» Адама никогда не потеряет своего глубокого смысла: мир обязан всем счастьем своим жадному любопытству женщины. Несчастиями мир обязан коллективной глупости всех людей, в том числе и глупости женщин.

«Любовь и голод правят миром» – это самый правдивый и уместный эпиграф к бесконечной истории страданий человека. Но там, где правит любовь, мы, недавние звери, имеем культуру, – искусство и все великое, чем справедливо гордимся. Там же, где возбудителем деяний наших является голод, мы получаем цивилизацию и все несчастия, сопряженные с нею, все тяготы и ограничения, впрочем – необходимые недавним зверям. Самый страшный вид тупоумия – жадность, свойство зоологическое. Будь люди менее жадны, они были бы более сыты, более умны. Это не парадокс; ведь ясно: если б мы научились делиться излишками, которые только отягощают нашу жизнь, – мир был бы счастливее, люди – благообразней. Но только одни люди искусства и науки отдают миру все сокровища своего духа, и, как все, питая, после смерти, червей, они еще при жизни служат пищей критиков и моралистов, которые растут на коже их, как паразитивные лишаи на коре плодовых деревьев.

Роль змея в раю играл Эрос, неукротимая сила, которой Лев Толстой подчинялся охотно и служил усердно. Я не забыл, кем написана «Крейцерова соната», но я помню, как нижегородский купец А. П. Большаков, семидесяти двух лет от роду, наблюдая из окна дома своего гимназисток, идущих по улице, сказал, вздохнув:

– Эх, зря состарился рано я! Вот – барышни, а мне они не нужны, только злость и зависть будят.

Я уверен, что не потемню яркий образ великого писателя, сказав: в «Крейцеровой сонате» чувствуется вот эта, вполне естественная и законная большаковская злость. Да и сам Лев Толстой жаловался на бесстыдную иронию природы, которая, истощив силу, оставляет желание.

Говоря о жене его, следовало бы помнить, что при всей страстности натуры художника София Андреевна была единственной его женщиной на протяжении почти полувека. Она была его интимным, верным и, кажется, единственным другом. Хотя, по щедрости богатого духом, Лев Толстой называл друзьями многих людей, но ведь это были только единомышленники его. И, согласитесь, трудно представить человека, который поистине годился бы в друзья Толстому.

Уже один этот факт неизменности и длительности единения с Толстым дает Софии Андреевне право на уважение всех истинных и ложных почитателей работы и памяти гения; уже только поэтому господа исследователи «семейной драмы» Толстого должны бы сдержать свое злоязычие, узко личные чувства обиды и мести, их «психологические розыски», несколько напоминающие грязненькую работу полицейских сыщиков, их бесцеремонное и даже циническое стремление приобщиться хоть кожей пальцев к жизни величайшего писателя.

Вспоминая о счастливых днях и великой чести моего знакомства со Львом Толстым, я нарочито умолчал о Софии Андреевне. Она не нравилась мне. Я подметил в ней ревнивое, всегда туго и, пожалуй, болезненно натянутое желание подчеркнуть свою неоспоримую огромную роль в жизни мужа. Она несколько напоминала мне человека, который, показывая в ярмарочном балагане старого льва, сначала стращает публику силою зверя, а потом демонстрирует, что именно он, укротитель, – тот самый, единственный на земле человек, которого лев слушается и любит. На мой взгляд, такие демонстрации были совершенно излишни для Софьи Толстой, порою – комичны и даже несколько унижали ее. Ей не следовало подчеркивать себя еще и потому, что около Толстого не было в те дни никого, кто был бы способен помериться с его женою умом и энергией. Ныне, видя и зная отношение к ней со стороны различных Чертковых, я нахожу, что и мотивы ревности к чужим людям, и явное стремление встать впереди мужа, и еще кое-что неприятное в ней – все это вызвано и оправдано отношением к жене Толстого и при жизни и после смерти его.

Я наблюдал Софию Андреевну в течение нескольких месяцев в Гаспре, в Крыму, когда Толстой был настолько опасно болен, что, ожидая его смерти, правительство уже прислало из Симферополя прокурора, и чиновник сидел в Ялте, готовясь, как говорили, конфисковать бумаги писателя. Имение графини С. Паниной, где жили Толстые, было окружено шпионами, они шлялись по парку, и Леопольд Сулержицкий выгонял их, как свиней из огорода. Часть рукописей Толстого Сулержицкий уже тайно перевез в Ялту и спрятал там.

Если не ошибаюсь, в Гаспре собралась вся семья Толстого: дети, зятья, снохи; мое впечатление: там было очень много беспомощных и больных людей. Я мог хорошо видеть, в каком вихре ядовитейших «мелочей жизни» кружилась Толстая-мать, пытаясь охранить покой больного, его рукописи, устроить удобнее детей, отстранить шумную назойливость «искренне сочувствующих» посетителей, профессиональных зрителей и всех накормить, напоить. Нужно было также примирять взаимную ревность врачей, – каждый из них был уверен, что именно ему одному принадлежит великая заслуга исцеления больного.

Не преувеличивая, можно сказать, что в эти тяжелые дни, – как, впрочем, всегда во дни несчастий, – ветер злой пошлости намел в дом огромное количество веяного сора: мелких неприятностей, тревожных пустяков. Лев Толстой не был так богат, как об этом принято думать, он был литератор, живший на литературный заработок свой с кучей детей, хотя и очень взрослых, но не умевших работать. В этом вихре ослепляющей житейской пыли Софья Андреевна носилась с утра до вечера, нервно оскалив зубы, зорко прищурив умные глаза, изумляя своей неутомимостью, уменьем всюду поспеть вовремя, всех успокоить, прекратить комариное нытье маленьких людей, взаимно недовольных друг другом.

Испуганно ходила анемичная жена Андрея Толстого; беременная, она оступилась, ожидали выкидыша. Задыхался и хрипел муж Татьяны Толстой, – у него было больное сердце. Уныло и безуспешно искал партнеров для преферанса Сергей Толстой, человек лет сорока, скромный и бесцветный. Он, впрочем, пробовал сочинять музыку и однажды играл у меня пианисту А. Гольденвейзеру романс на слова Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?». Не помню, как оценил эту музыку Гольденвейзер, но доктор А. Н. Алексин, человек музыкально образованный, нашел в творчестве Сергея Толстого несомненное влияние французских шансонеток.

У меня, повторяю, сложилось странное, хотя, может быть, неверное впечатление: все члены огромной семьи Толстого были нездоровы, все они были малоприятны друг другу, и всем было скучно. Впрочем, кажется, Александра Толстая заболела дизентерией уже тогда, когда отец ее выздоравливал. Все требовали внимания и забот Софьи Толстой, многое могло неприятно и опасно встревожить великого художника, который спокойно собирался отломиться от жизни.

Помню, как С. Толстая заботилась, чтоб в руки мужа ее не попал номер «Нового времени», в котором был напечатан рассказ Льва Толстого-сына или критический фельетон о нем В. П. Буренина. Это легко смешать; дело в том, что Толстой-сын печатал некоторые рассказы свои в той же газете, где злой фельетонист Буренин грубо высмеял его, именуя «Тигр Тигрович Соскин-Младенцев», и даже указывал адрес неудачливого писателя: «У Спаса на Болвановке, Желтый дом».

Лев Толстой-сын был весьма озабочен тем, чтоб его не заподозрили в подражании великому отцу, и, видимо, с этой целью напечатал в неряшливом журнале Ясинского «Ежемесячные сочинения» «антитолстовский» роман о пользе висмута и вреде мышьяка. Это – не шутка, таково было задание романа. И в этом же журнале Ясинский поместил неприличную рецензию на «Воскресение» Толстого-отца, причем рецензент разрешил себе говорить и о тех главах романа, которые не были пропущены цензурой в русском издании и явились только в берлинском, появившемся ранее русского. Софья Андреевна справедливо оценивала эту рецензию как донос.

Я говорю обо всем этом не очень охотно и лишь потому, что нахожу нужным еще раз указать, насколько исключительно сложны были условия, среди которых жила Софья Толстая, как много ума и такта требовали они. Как все великие люди, Лев Толстой жил на большой дороге, и каждый, проходящий мимо, считал законным правом своим так или иначе коснуться необычного, удивительного человека. Нет сомнения, что Софья Толстая оттолкнула от мужа немало грязных и корыстных рук, отвела множество равнодушно любопытных пальцев, которые хотели грубо исследовать глубину душевных ран мятежного человека, дорогого ей.

Особенно тяжким грехом Софии Толстой считается ее поведение во дни аграрной революции пятого-шестого годов. Установлено, что она действовала в эти дни так же, как сотни других русских помещиц, которые нанимали разных воинственных дикарей для «охраны разрушаемой дикарями русской сельскохозяйственной культуры». Толстая тоже, кажется, наняла каких-то кавказских горцев для защиты Ясной Поляны.

Указывают, что жена Льва Толстого, отрицавшего собственность, не должна была мешать мужикам грабить его усадьбу. Но ведь на этой женщине лежала обязанность оберегать жизнь и покой Льва Толстого, он жил именно в Ясной Поляне, и она давала наибольшее количество условий привычного и необходимого покоя для работы его духа. Покой был тем более необходим ему, что он жил уже на последние силы свои, готовый отломиться от мира. Ушел он из Ясной Поляны только через пять лет после этих дней.

Проницательные люди могут вообразить, что здесь скрыт грубый намек: Лев Толстой, революционер, анархист, должен был уйти или лучше бы сделал, если б ушел из усадьбы именно тогда, во время революции. Разумеется, такого намека здесь нет, то, что я хочу сказать, я говорю открыто.

По моему мнению, Льву Николаевичу Толстому вообще и никогда не следовало уходить, а те люди, которые помогали ему в этом, поступили бы более разумно, если б помешали этому. «Уход» Толстого сократил его жизнь, ценную до последней ее минуты, – вот неоспоримый факт.

Пишут, что Толстой был выжит, вытеснен из дома его психически ненормальной женою. Для меня неясно, кто именно из людей, окружавших Льва Толстого в эти дни, был вполне нормален психически[3]. И я не понимаю: почему, признав его жену душевно ненормальной, нормальные люди не догадались обратить должное внимание на нее и не могли изолировать ее.

Органически ненавидевший собственность, анархист по натуре, а не по выучке, честнейший Леопольд Сулержицкий не любил Софью Андреевну Толстую. Но – вот как он рисовал себе ее поведение в девятьсот пятом – шестом годах:

«Вероятно, семья Толстого не очень весело смотрела, как мужики растаскивают понемногу имущество Ясной Поляны и рубят березовую рощу, посаженную его руками. Я думаю, что и сам он жалел рощу. Эта общая, может быть и бессловесная, безгласная грусть и жалость вынудила, спровоцировала Софью на поступок, за который – она знала – ей влетит. Не знать, не учесть этого – она не могла, она умная женщина. Но – все грустят, а никто не смеет защищаться. Тогда – рискнула она. Я ее за это уважаю. На днях поеду в Ясную Поляну и скажу ей: уважаю! Хотя и думаю все-таки, что ее молча принудили сделать этот шаг. Но – все это не важно, был бы цел сам Толстой».

Немножко зная людей, я думаю, что догадка Сулержицкого – верна. Никто не посмеет сказать, что Лев Толстой был неискренен, отрицая собственность, но я тоже уверен, что рощу-то ему все-таки было жалко. Она – дело его рук, его личного труда. Тут уже возникает маленькое противоречие древнего инстинкта с разумом, хотя бы искренно враждебным ему.

Прибавлю: мы живем в годы широко и смело поставленного опыта уничтожения частной собственности на землю и орудия труда и вот видим, как темный, проклятый инстинкт этот иронически разрастается, крепнет, искажая честных людей, создавая из них преступников.

Лев Толстой – великий человек, и нимало не темнит яркий образ его тот факт, что «человеческое» не было чуждо ему. Но это отнюдь не уравнивает его с нами. Психологически было бы вполне естественно, чтоб великие художники и во грехах своих являлись крупнее обыкновенных грешников. В некоторых случаях мы видим, что так оно и есть.

В конце концов – что же случилось?

Только то, что женщина, прожив пятьдесят трудных лет с великим художником, крайне своеобразным и мятежным человеком, женщина, которая была единственным другом на всем его жизненном пути и деятельной помощницей в работе – страшно устала, что вполне понятно.

В то же время она, старуха, видя, что колоссальный человек, муж ее, отламывается от мира, почувствовала себя одинокой, никому не нужной, и это возмутило ее.

В состоянии возмущения тем, что чужие люди отталкивают ее прочь с места, которое она полвека занимала, Софья Толстая, говорят, повела себя недостаточно лояльно по отношению к частоколу морали, который возведен для ограничения человека людьми, плохо выдумавшими себя.

Затем возмущение приняло у нее характер почти безумия.

А затем она, покинутая всеми, одиноко умерла, и после смерти о ней вспомнили для того, чтоб с наслаждением клеветать на нее.

Вот и все.

[Л. А. Сулержицкий]

Растут города, и постепенно утолщается слой «чернорабочих культуры», – вольнонаемных, ремесленных и других людей, всячески «служащих» благоустройству, уюту и украшению буржуазной жизни. Это – довольно мощный, экономически пестрый, совершенно неорганизованный слой, бессильный создать какую-либо свою идеологию, это – сотни тысяч людей, чья энергия поглощается социальными условиями современности наименее продуктивно.

Но все чаще на этой почве рождаются какие-то удивительно талантливые люди, свидетельствуя о ее силе и духовном здоровье.

Вот, например, недавно умер режиссер Московского Художественного театра Леопольд Антонович Сулержицкий, человек исключительно одаренный, человек, родившийся «праздновать бытие». О нем необходимо рассказать, ибо его жизнь – яркое горение силы недюжинной, его история способна утвердить веру в творческую мощь городской демократии, мощь, которой так трудно развиваться и которая, развиваясь, обогащает среду, социально чуждую.

Леопольд Сулержицкий, или Сулер, как прозвал его Л. Н. Толстой, – сын киевского переплетчика; он родился в подвале, воспитывался на улице.

– Улица – это лучшая академия из всех существующих, – рассказывал он с веселым юмором, одним из его ценных качеств, которые помогали ему легко преодолевать «огни, воды и медные трубы». – Много дает улица, если умеешь брать. Бесстрашию пред жизнью меня учили воробьи…

Он заразительно смеялся, коренастый, сильный, с прекрасными живыми глазами на овальном лице в рамке темной окладистой бородки.

– Хорошо орлу ширять в пустоте небес, – там никого нет, кроме орлов. Нет, а ты поживи, попрыгай воробьем по мостовой улицы, где вокруг тебя двигаются чудовища – лошадь, которая в десять тысяч раз больше тебя, человек, одна ступня которого может раздавить пяток подобных тебе. И гром, и шум, и собаки, и кошки – вся жизнь огромна, подавляет. Я всегда с удивлением смотрел на этих крошечных храбрецов, – как они весело живут в страшном хаосе жизни! И я уверен, что именно от них воспринято мною упрямство в борьбе за себя, за то, что я любил…

Сам Сулер менее всего походил на воробья, он напоминал какую-то другую, свободолюбивую птицу хорошего ле́та, – такой подвижный, независимый, окрыленный страстью к жизни.

– Конечно, меня били, переплетчик я был скверный. Но кого из нашего брата не бьют? Это ничему не мешает, ничему и не учит. Спасибо, что, не изувечив, внушили отвращение к насилию.

Двенадцати лет Сулер начал рисовать, ему особенно удавались птицы, впоследствии он рисовал их, как японец. Окончив с трудом городское училище, он поступил в Московскую школу живописи и ваяния или в училище графа Строганова – не помню. Жил, конечно, впроголодь, писал вывески, давал репортерские заметки в «Московский листок» Пастухова; на пасхе, на святках и масленой пел в хорах балаганов Девичьего поля. А через шесть лет он работает с В. Васнецовым и Врубелем по росписи собора в Киеве. Кажется, в это время он встретил известного «толстовца» Евгения Попова, одного из наиболее искренних великомучеников идеи «непротивления злу», – с него писал Касаткин свою картину «Осужденный». Анархизм Толстого сразу увлекает Сулера, – кстати, мне кажется, что анархизм наиболее легко приемлется именно демократами вышеназванного слоя, «чернорабочими культуры», которым пока еще чужда стройная идеология рабочего класса; анархизм наиболее отвечает неопределенности экономической позиции этих групп, слишком разобщенных для того, чтобы выработать более устойчивое и действенное отношение к социальной драме современности.

Но Сулер был прежде всего человеком дела, он тотчас же бросает работу живописца, едет в одну из деревень Каневского уезда и там, занимаясь огородничеством, открыто пропагандирует среди крестьян учение Толстого, сотнями распространяя его запрещенные сочинения. Когда каневский исправник ловит его, Сулер скрывается в соседний уезд, а когда каневские власти, успокоенные исчезновением крамольника, забудут о нем, он снова возвращается к своим овощам и циклостилю. У него была лодка, и он возил овощи по Днепру в Киев, где на вырученные деньги запасался бумагой для фабрикации гектографированных брошюр, которые он печатал отлично.

Призванный к исполнению воинской повинности, Сулер отказался взять ружье, за это его треплют по тюрьмам, объявляют душевнобольным, полгода он сидит в Крутицких казармах и там, – «от скуки, от безделья», как он говорит, – обучает своих стражей грамоте. Наконец, его ссылают в Кушку, на границу Афганистана.

– Мне с тобой делать нечего, а расстрелять тебя жалко, – сказал Сулеру комендант Кушки и отправил его в Серакс, военный пост, заброшенный в долине Кошана, среди редких аулов тюркмен-сарыков и эрсаринцев. По дороге туда Сулер «влез в историю».

– Ехали верхом по едва заметной дороге в песчаных холмах, я и конвойный солдат, с берданкой за спиною. Въезжаем в маленький аул, – толпа тюркмен, все больше подростки, привязав к дереву за лапы какого-то тигроподобного красавца зверя, так что он казался распятым, пускают в него, с криками и смехом, стрелы, бьют комьями сухой глины. В животе и груди зверя уже торчит несколько стрел, по его морде течет-пенится кровь, он бьется в судорогах, воет и рычит. Его прекрасные глаза изумительно сверкали, и так жалобно вздрагивали золотые брови. Я ударил лошадь и поскакал в толпу, но тюркмены живо ссадили меня, и, если бы не помог конвойный, на этом месте я и кончил бы жизнь. Но – нас только поколотили немного, мы ускакали. Потом конвойный говорит мне: «Видишь, какой ты отчаянный, а в солдатах служить не хочешь, – как же это?» Я ему объяснил, как это выходит у меня, и мы стали друзьями.

Комендант Серакса оказался добродушным человеком: хотя он тоже заявил Сулеру, что таких неуемных людей следует вешать.

– Но, на твое счастье, здесь русский человек дорог; кстати, моим детям нужен учитель.

Сулера зачислили в нестроевую команду, он учил грамоте детей коменданта, работал в хлебопекарне и швальне, резал из корня саксаула игрушки детям и трубки для солдат и скоро стал всеобщим баловнем населения Серакса. Он всюду становился любимцем людей – это являлось его естественной позицией.

Неистощимо веселый и остроумный, физически выносливый и ловкий, не гнушавшийся никаким трудом, он вносил жгучее и быстро заражавшее людей ощущение радости бытия. Он, как рыба икрою, был наполнен зародышами разнообразных талантов, – это дар среды, которая родила его. В совершенстве обладая способностью наблюдения, он прекрасно рассказывает жанровые сценки, умело и умеренно пользуясь юмором и фантазией, он ловко рисовал смешные карикатуры, чудесно пел украинские песни, постоянно выдумывал забавные шутки, игры.

И, заброшенный в знойные пески Азии, в крошечную кучку русских мужиков, одетых солдатами, отодвинутых на десяток тысяч верст от родины, Сулер, естественно, явился для этих людей источником радости, огнем, весело освещавшим бедную волнениями жизнь темных душ. Много лет спустя он показывал письмо от солдат Серакса, мне особенно памятны несколько веских слов этого письма, – они метко характеризуют роль Сулера в Сераксе, и, я думаю, вообще в жизни:

«Был ты когда с нами и было все родное, а без тебя опять чужая сторона, брат».

Но все-таки непоседе стало скучно, и однажды Сулер сделал попытку бежать из Серакса, захватив с собою – вовсе некстати – женщину, жену одного из чиновников поста. Покинутый муж догнал беглецов ночью в степи и сначала пытался зарезать обоих.

– Но, – рассказывал Сулер, – я уговаривал его не делать ерунды. Парень он был славный, я его очень любил, он меня – тоже, а жена его замешалась тут вовсе зря, – скучно было ей, ребятишек нет, она и предложила мне: «Увезите меня!» – «Отчего же, говорю, не увезти? Пожалуйста». И увез. Но когда муж ее догнал нас, я понял, что это свинство с моей стороны – бросить человека в азиатской пустыне одного! Я сам стал убеждать даму возвратиться к пенатам. Она – устала, изморилась, оба мы были голодны, и дело кончилось тем, что мы все трое возвратились в Серакс, откуда меня вскоре снова перевели на Кушку.

Не помню, в силу каких событий Сулеру позволили возвратиться в Россию, но он возвратился и некоторое время жил в Крыму у известной последовательницы Л. Н. Толстого М. Шульц, работая, как дворник, огородник, водовоз и распространяя среди штунды Крыма запрещенные брошюры яснополянского анархиста.