Полная версия:

Детство

– Папаша, не надо!.. Отдайте…

Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой в углу пред киотом со множеством икон.

Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.

Прежде всего меня очень поразила ссора бабушки с матерью: в тесноте комнаты бабушка, черная и большая, лезла на мать, заталкивая ее в угол, к образам, и шипела:

– Ты что не отняла его, а?

– Испугалась я.

– Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я – старуха, да не боюсь! Стыдись!..

– Отстаньте, мамаша: тошно мне…

– Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту! Мать сказала тяжело и громко:

– Я сама на всю жизнь сирота!

Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила:

– Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша! Сил нет…

– Кровь ты моя, сердце мое, – шептала бабушка. Я запомнил: мать – не сильная; она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дома. Уехала куда-то гостить.

Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукою:

– Здравствуй, сударь… Да ты ответь, не сердись!.. Ну, что ли?..

Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил всё это на подушку, к носу моему.

– Вот, видишь, я тебе гостинца принес! Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой жесткой рукою, окрашенной в желтый цвет, особенно заметный на кривых, птичьих ногтях.

– Я тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел, – в зачет пойдет! Ты знай: когда свой, родной бьет, – это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олеша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам Господь Бог глядел – плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот дошел до своего места, – старшиной цеховым сделан, начальник людям.

Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко.

Его зеленые глаза ярко разгорелись и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:

– Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам, своей силой супроти Волги баржи тянул. Баржа – по воде, я – по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, – косточки скрипят, – идешь да идешь, и пути не видать, глаза п́отом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, – эхма, Олеша, помалкивай! Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю – и тому рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у Бога на глазах, у милостивого Господа Исуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, – в этом многие тысячи верст! А на четвертый год уж и водоливом пошел, – показал хозяину разум свой!..

Говорил он и – быстро, как облако, рос предо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказочной, – он один ведет против реки огромную серую баржу…

Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:

– Ну, зато, Олеша, на привале, на отдыхе, летним вечером в Жигулях, где-нибудь, под зеленой горой, по-разложим, бывалоче, костры – кашицу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, – аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрей пойдет, – так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков! И всякое горе – как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй как хошь, а дело помни!

Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:

– Не уходи!

Он, усмехаясь, отмахивался от людей:

– Погодите там…

Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.

Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую, шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампады.

– Ты глянь-ка, – сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку до локтя в красных рубцах, – вон как разнесло! Да еще хуже было, зажило много!

– Чуешь ли: как вошел дед в ярость, и вижу, запорет он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал – переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат бабаня али мать! Ну, прут не переломился, гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало, – видишь насколько? Я, брат, жуликоватый!..

Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:

– Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет…

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про дела; сразу близкий мне, детски простой.

Я сказал ему, что очень люблю его, – он незабвенно просто ответил:

– Так ведь и я тебя тоже люблю, – за то и боль принял, за любовь! Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне…

Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь:

– Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, – чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было, – киселем лежи! И не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом, – ты это помни, это хорошо!

Я спросил:

– Разве еще сечь будут?

– А как же? – спокойно сказал Цыганок. – Конешно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть…

– За что?

– Уж дедушка сыщет…

И снова озабоченно стал учить:

– Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, – ну, тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечет, – ударит да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять, – так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнув темным косым глазом, он сказал:

– Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть голицы шей!

Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.

III

Когда я выздоровел, мне стало ясно, что Цыганок занимает в доме особенное место: дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нем, жмурясь и покачивая головою:

– Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое слово: не мал человек растет!

Дядья тоже обращались с Цыганком ласково, дружески и никогда не «шутили» с ним, как с мастером Григорием, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием или подложат, полуслепому, разноцветные куски материи, – он сошьет их в одну «штуку», а дедушка ругает его за это.

Однажды, когда он спал после обеда в кухне на полатях, ему накрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык.

Они были неистощимы в таких выдумках, но мастер всё сносил молча, только крякал тихонько да, прежде чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов или наперстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой; даже за обедом, перед тем как взять нож или вилку, он муслил пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе.

Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала:

– Бесстыжие рожи, злыдни!

Но и о Цыганке за глаза дядья говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали вором и лентяем. Я спросил бабушку, отчего это. Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне:

– А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут, вот они друг перед другом и хают его: дескать, плохой работник! Это они врут, хитрят. А еще боятся, что не пойдет к ним Ванюшка, останется с дедом; а дед – своенравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может, – дядьям-то это невыгодно будет, понял?

Она тихонько засмеялась:

– Хитрят всё, Богу на смех! Ну, а дедушка хитрости эти видит да нарочно дразнит Яшу с Мишей: «Куплю, говорит, Ивану рекрутскую квитанцию, чтобы его в солдаты не забрали: мне он самому нужен!» А они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль, – квитанция-то дорогая!

Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи, – о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя, – она говорила посмеиваясь, отчужденно, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству.

Я узнал от нее, что Цыганок – подкидыш; раннею весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке.

– Лежит, в запон обернут, – задумчиво и таинственно сказывала бабушка, – еле попискивает, закоченел уж.

– А зачем подкидывают детей?

– Молока у матери нет, кормить нечем; вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то.

Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок:

– Бедность всё, Олеша; такая бывает бедность, что и говорить нельзя! И считается, что незамужняя девица не смей родить, – стыдно-де! Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила: возьмем, мол, себе; это Бог нам послал в тех место, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено; кабы все жили, – целая улица народу, восемнадцать-то домов! Я, гляди, на четырнадцатом году замуж отдана, а к пятнадцати уж и родила; да вот полюбил Господь кровь мою, всё брал да и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно!

Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпанная черными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый, лесной мужик из Сергача. Крестя снежно-белую, чистую грудь, она тихонько смеется, колышется вся:

– Получше себе взял, похуже мне оставил. Очень я обрадовалась Иванке, – уж больно люблю вас, маленьких! Ну, и приняли его, окрестили, вот он и живет, хорош. Я его вначале Жуком звала, – он, бывало, ужжал особенно, – совсем жук, ползет и ужжит на все горницы. Люби его – он простая душа!

Я и любил Ивана и удивлялся ему до немоты.

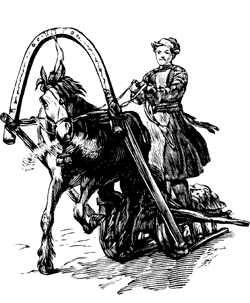

По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь: Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал нитяную упряжь, вырезывал из бумаги сани, и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбужденно визжал:

– За архереем поехали!

Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял:

– Мешок забыли. Монах бежит, тащит!

Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями:

– Дьячок из кабака к вечерней идет!

Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинами бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их запазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно:

– Мышь – умный житель, ласковый, ее домовой очень любит! Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мирволит…

Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его «дураком» несколько раз кряду, – он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил игру, а потом жаловался мне, шмыгая носом:

– Знаю я, они уговорились! Они перемигивались, карты совали друг другу под столом. Разве это игра? Жульничать я сам умею не хуже…

Ему было девятнадцать лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе.

Но особенно он памятен мне в праздничные вечера, когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков; нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные, скользкие люди, похожие на щук и налимов.

Все много пили, ели, вздыхая тяжко, детям давали гостинцы, по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье.

Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, говорил всегда одни и те же слова:

– Ну-с, я начну-с!

Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, вытягивал шею, точно гусь; круглое, беззаботное лицо его становилось сонным; живые, неуловимые глаза угасали в масленом тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то разымчивое, невольно поднимавшее на ноги.

Его музыка требовала напряженной тишины; торопливым ручьем она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого, большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании.

Особенно напряженно слушал Саша Михаилов; он всё вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза.

И все застывали, очарованные; только самовар тихо поет, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи, порою кто-то мягко постукивает в них. На столе качаются желтые огни двух сальных свеч, острые, точно копья.

Дядя Яков всё более цепенел; казалось, он крепко спит, сцепив зубы, только руки его живут отдельной жизнью: изогнутые пальцы правой неразличимо дрожали над темным голосником, точно птица порхала и билась; пальцы левой с неуловимою быстротой бегали по грифу.

Выпивши, он почти всегда пел сквозь зубы голосом, неприятно свистящим, бесконечную песню:

Быть бы Якову собакою —Выл бы Яков с утра до ночи:Ой, скушно мне!Ой, грустно мне!По улице монахиня идет;На заборе ворона сидит.Ой, скушно мне!За печкою сверчок торохтит,Тараканы беспокоятся.Ой, скушно мне!Нищий вывесил портянки сушить,А другой нищий портянки украл!Ой, скушно мне!Да, ох, грустно мне!Я не выносил этой песни и, когда дядя запевал о нищих, буйно плакал в невыносимой тоске.

Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои черные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал:

– Эх, кабы голос мне, – пел бы Господи! Бабушка, вздыхая, говорила:

– Будет тебе, Яша, сердце надрывать! А ты бы, Ванятка, поплясал…

Они не всегда исполняли просьбу ее сразу, но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, с силою отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное и ухарски кричал:

– Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись! Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил:

– Только почаще, Яков Васильич!

Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкапу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая всё вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.

Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что, если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда…

– Режь поперек! – кричал дядя Яков, притопывая. И пронзительно свистел и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки:

Эхма! Кабы не было мне жалко лаптей,Убежал бы от жены и от детей!Людей за столом подергивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало; бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородою плечо мое, сказал прямо в ухо, обращаясь, словно к взрослому:

– Отца бы твоего, Лексей Максимыч, сюда, – он бы другой огонь зажег! Радостный был муж, утешный. Ты его помнишь ли?

– Нет.

– Ну? Бывало, он да бабушка, – стой-ко, погоди!

Он поднялся на ноги, высокий, изможденный, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить ее необычно густым голосом:

– Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок! Как, бывало, с Максимом Савватеевым хаживала. Утешь!

– Что ты, свет, что ты, сударь, Григорий Иваныч? – посмеиваясь и поеживаясь, говорила бабушка. – Куда уж мне плясать! Людей смешить только…

Но все стали просить ее, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжелую голову, и пошла по кухне, вскрикивая:

– А смейтесь, ино, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!

Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее; Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошел вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль темными глазами. Мне она показалась смешной, я фыркнул; мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно.

– Не стучи, Иван! – сказал мастер, усмехаясь; Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгенья, выгнув кадык, запела низким приятным голосом:

Всю неделю, до субботы,Плела девка кружева,Истомилася работой, —Эх, просто чуть жива!Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идет тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, всё ее большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй, приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь всё веселее, – и вдруг ее сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше ростом, и уж нельзя было глаз отвести от нее – так буйно красива и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности! А нянька Евгенья гудела, как труба:

В воскресенье от обедниДо полуночи плясала.Ушла с улицы последней,Жаль, – праздника мало!Кончив плясать, бабушка села на свое место к самовару; все хвалили ее, а она, поправляя волосы, говорила:

– А вы полноте-ка! Не видали вы настоящих-то плясуний. А вот у нас в Балахне была девка одна, – уж и не помню чья, как звали, – так иные, глядя на ее пляску, даже плакали в радости! Глядишь, бывало, на нее, – вот тебе и праздник, и боле ничего не надо! Завидовала я ей, грешница!

– Певцы да плясуны – первые люди на миру! – строго сказала нянька Евгенья и начала петь что-то про царя Давида, а дядя Яков, обняв Цыганка, говорил ему:

– Тебе бы в трактирах плясать, – с ума свел бы ты людей!..

– Мне голос иметь хочется! – жаловался Цыганок. – Ежели бы голос Бог дал, десять лет я бы попел, а после – хоть в монахи!

Все пили водку, особенно много – Григорий. Наливая ему стакан за стаканом, бабушка предупреждала:

– Гляди, Гриша, вовсе ослепнешь! Он отвечал солидно:

– Пускай! Мне глаза больше не надобны, – всё видел я…

Пил он, не пьянея, но становился всё более разговорчивым и почти всегда говорил мне про отца:

– Большого сердца был муж, дружок мой, Максим Савватеич…

Бабушка вздыхала, поддакивая:

– Да, Господне дитя…

Всё было страшно интересно, всё держало меня в напряжении, и от всего просачивалась в сердце какая-то тихая, неутомляющая грусть. И грусть и радость жили в людях рядом, нераздельно почти, заменяя одна другую с неуловимой, непонятной быстротой.

Однажды дядя Яков, не очень пьяный, начал рвать на себе рубаху, яростно дергать себя за кудри, за редкие белесые усы, за нос и отвисшую губу.

– Что это такое, что? – выл он, обливаясь слезами. – Зачем это?

Бил себя по щекам, по лбу, в грудь и рыдал:

– Негодяй и подлец, разбитая душа! Григорий рычал:

– Ага-а! То-то вот!..

А бабушка, тоже нетрезвая, уговаривала сына, ловя его руки:

– Полно, Яша, Господь знает, чему учит! Выпивши, она становилась еще лучше: темные ее глаза, улыбаясь, изливали на всех греющий душу свет, и, обмахивая платком разгоревшееся лицо, она певуче говорила:

– Господи, Господи! Как хорошо всё! Нет, вы глядите, как хорошо-то всё!

Это был крик ее сердца, лозунг всей жизни.

Меня очень поразили слезы и крики беззаботного дяди. Я спросил бабушку, отчего он плакал и ругал и бил себя.

– Всё бы тебе знать! – неохотно, против обыкновения, сказала она. – Погоди, рано тебе торкаться в эти дела…

Это еще более возбудило мое любопытство. Я пошел в мастерскую и привязался к Ивану, но и он не хотел ответить мне, смеялся тихонько, искоса поглядывая на мастера, и, выталкивая меня из мастерской, кричал:

– Отстань, отойди! Вот я тебя в котел спущу, выкрашу!

Мастер, стоя пред широкой низенькой печью, со вмазанными в нее тремя котлами, помешивал в них длинной черной мешалкой и, вынимая ее, смотрел, как стекают с конца цветные капли. Жарко горел огонь, отражаясь на подоле кожаного передника, пестрого, как риза попа. Шипела в котлах окрашенная вода, едкий пар густым облаком тянулся к двери, по двору носился сухой поземок.

Мастер взглянул на меня из-под очков мутными, красными глазами и грубо сказал Ивану:

– Дров! Али не видишь?

А когда Цыганок выбежал на двор, Григорий, присев на куль сандала, поманил меня к себе:

– Подь сюда!

Посадил на колени и, уткнувшись теплой, мягкой бородой в щеку мне, памятно рассказал:

– Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает, – понял? Тебе всё надо понимать, гляди, а то пропадешь!

С Григорием – просто, как с бабушкой, но жутко, и кажется, что он из-под очков видит всё насквозь.

– Как забил? – говорит он, не торопясь. – А так: ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головою и тискает, бьет. Зачем? А он, поди, и сам не знает.

И, не обращая внимания на Ивана, который, возвратясь с охапкой дров, сидит на корточках перед огнем, грея руки, мастер продолжает внушительно:

– Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со света сживали. Она всё скажет – она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьет, табак нюхает. Блаженная как бы. Ты держись за нее крепко…