Полная версия:

Олег Борисов

«Мы с Борисовым, – вспоминала Наталия Тенякова работу с Олегом, игравшим в спектакле БДТ «Выпьем за Колумба!» молодого гения, изобретателя с признаками мании величия, – танцевали, а из зала казалось, что парили над землей – то “разлетаясь” на тысячи мелких осколков, то снова “собираясь” вместе. Я танцевала в комбинезоне телесного цвета, как будто голая, а он – в белом халате, с острой бородкой, в непроницаемых темных очках. Борисов от природы был легким, пластичным, с сильным элементом музыки и в душе, и в теле…»

В Школе-студии танцами в его группе занималась Мария Степановна Воронько. «Когда, – рассказывал Олег об этом замечательном педагоге, – она танцевала со мной в паре, задыхаясь, произносила целый монолог: “Вы хоть и не Ермолаев, а от души – атитюд!.. Вы хоть и не Мессерер, а от всего сердца – плий-э!.. Вы хоть и не Лепешинская…”».

Когда Борисову предложили работу в народном танцевальном коллективе, – это после Школы-студии МХАТа! – а он почти согласился, «чтобы как-то зацепиться за Москву», Мария Степановна «схватилась за голову и чуть не сорвала свою накладную косу». «“Что с вами, Олег? – вспоминал Борисов ее реакцию на почти уже принятое им решение. – У вас же симпатичное личико (надо заметить, немногие мне это говорили), не то что мое – лошадиное! Хотите по секрету? В балете у всех что-нибудь лошадиное: личико, ягодичная мышца… Это же ваш любимый Чехов сказал: ‘На лице у нее не хватало кожи: чтобы открыть глаза, надо было закрыть рот – и наоборот’. Чехов наверняка балетных в виду имел…” Говорила это женщина, фанатично служившая своему делу. Я нередко вспоминал ее уроки…»

Когда Борисов уже работал в Киеве, режиссер Театра музыкальной комедии Борис Рябикин пригласил его набрать вместе с ним курс студентов при театре. Перед репетицией шимми Олег, почерпнув необходимых знаний, начал целую лекцию: «Суть этого танца состоит в том, что танцовщики пытаются стряхнуть с плеч свои рубашки». Кончалось тем, что он «стряхивал» свой свитер или пиджак и сам пускался в пляс до седьмого пота. «Учил я их, – вспоминал Борисов, – осмысленному танцу. И это… почти никогда не удавалось. Появлялась примитивная хореография и вместе с ней… все пропадало. Конечно, хороший танцовщик, как и хороший артист, это преодолеет. Преодолеет за счет соединения техники, актерского проживания и оголенного нерва. Но видел я это… только один раз. Точнее, только у одного. У Барышникова».

С основами этикета, предметом исключительно для будущих артистов важным, студентов Школы-студии знакомила Елизавета Григорьевна Никулина, урожденная княжна Волконская (студенты называли ее «княгиней»). Она, в числе прочего (одежда, походка, манеры…), объясняла детям, в большинстве своем – из простых семей, правила поведения за обеденным столом: какими приборами следует пользоваться, как держать руки во время еды, в какой момент можно вести беседу…

Однажды Елизавета Григорьевна спустилась вместе со студентами в студийную столовую и спросила: «Можно поприсутствовать? Я бы хотела разделить с вами трапезу. Не против?» Разумеется, ей не отказали, и Олег Иванович поведал в дневниковых записях эту забавную историю:

«Помню, ели толстые синие макароны. Она сначала улыбалась, пока макароны остывали, а мы от неожиданности, голодные, между собой переглядывались. “Знаете, как у Чехова… ‘По-моему, наши русские макароны лучше, чем италианские. Я вам докажу! Однажды в Ницце мне подали севрюги, так я чуть не зарыдала!’ ” – процитировала она и начала аккуратнейшим образом заворачивать макароны на вилку. Ей эта процедура не давалась – макароны, напоминавшие переваренную лапшу, слетали обратно в тарелку. “Вот видите, доказать, что наши макароны лучше италианских, мне пока не удается”, – и отставила от себя тарелку. Я сидел рядом с ней. Поймал ее взгляд на моих черных, неаккуратно срезанных ногтях. Ту руку, которая была ближе к ней, тут же убрал в карман, другая держала на весу вилку с макаронами. “Вам нечего стыдиться своих ногтей, – поспешила успокоить княгиня. – Вы, наверное, успеваете еще работать в саду… Вот если бы вы содержали или посещали какой-нибудь салон, вам бы пришлось отпустить длинные ногти. Длинные настолько, чтобы они только могли держаться, и прицепить в виде запонок блюдечки, чтобы на протяжении всего вечера нельзя бы было пошевелить руками. Помните, что говорит Облонский Левину: ‘В чем цель любого образования – изо всего сделать наслаждение!..’ ” Лева Брянцев уже глядел на княгиню волком. В его глазах читалось: здесь, за столом, нам не до лекций, Елизавета Григорьевна! “Деревенские жители старались поскорее наесться, чтобы быть в состоянии работать в саду, – не обращая внимания на Брянцева, продолжала невозмутимая княгиня, – а аристократия старалась как можно дольше потянуть время и для этого заказывала устрицы”. Лева Брянцев уже не мог слушать княгиню без слюноотделения. Он тупо уставился на остывающие макароны и был готов плакать. Елизавета Григорьевна, еще раз попробовав намотать макароны, вскоре от этой затеи вовсе отказалась и попросила каши. Мы ждали с замиранием сердца. “По-моему, гречневая каша – тоже очень изысканное блюдо. Грубая пища вообще полезна…” – сказала она, но мы уже не дождались, когда она донесет свою ложку до тарелки. Мы стремительно заглотнули свои макароны (секунд за 30–40 нами опустошалось любое блюдо, особенно мной и Брянцевым), а княгиня Волконская еще только тянулась к своей каше. Мы урчали, втягивали не только макароны, но и воздух. Она снисходительно реагировала на наш стук вилками. – “Боже мой, разве я вас так учила?! Пусть это и не суп прентаньер, и не тюрбо сос Бомарше… Будьте осторожны, Борисов, не проглотите свои пальцы!” Когда в конце трапезы я громко попросил “поджарить нам воды” (имелось в виду – подогреть чай), Елизавета Григорьевна не выдержала и убежала со словами: “Фуй, Борисов, этого от вас я не ожидала!”».

Все это вспомнилось Борисову на репетициях «Тихого Дона», когда Басилашвили распекал его – Гришку Мелехова – за отсутствие манер: «Во время еды ты руки вытираешь либо о волосы, либо о голенища сапог. А ногти на пальцах либо обкусываешь, либо срезаешь кончиком шашки! В вопросах приличия ты просто пробка». Товстоногов, рассказывал Борисов, «просит меня ответить “с надрывом” – задело за живое! Отвечаю именно так: “Это я у вас пробка! А вот погоди, дай срок, перейду к красным, у них я буду тяжелей свинца! И тогда уж не попадайтесь мне приличные и образованные дарр-мо-е-ды!” Басилашвили передернуло…»

Учился Олег прилежно, с любовью. Учился серьезно при не совсем серьезном – по молодости – характере. Брал не усидчивостью – способностями. «Четверку» – пивное заведение на улице Горького, 4, в котором подавали пиво, водку в стограммовых граненых стаканчиках, раков, рыбку и бутерброды, – посещал редко. Разве что после сдачи сессии – отмечать окончание очередного семестра. Забегаловкам везде давали звучные названия. Борисов вспоминал московский «Ливерпуль» (сокращенно – «Ливер»), киевскую шашлычную «Барселона» возле стадиона, стекляшку на Крещатике «Мичиган» и вопрос подвыпившей парочки около ленинградских Пяти Углов: «Папаш, где здесь “Сайгон”? Ты че, папаш, не знаешь “Сайгон”? Как же ты, такой темный, дремучий, в натуре, живешь?» «И мне, папаше дремучему, – рассказывал, – долго смеялись».

Слыл Олег хулиганистым – иногда ему приходилось вспоминать эпизоды и приемы из детско-юношеского прошлого, дабы дать отпор (в основном словесный) обидчикам, желавшим подчинить себе «деревенщину». Хулиганистым, правда, в меру – без вызовов «на ковер» к ректору Вениамину Захаровичу Радомысленскому, «папе Вене»: правила внутреннего распорядка Олег соблюдал. Был влюблен одно время в Валю Николаеву, которая потом стала женой Кирилла Лаврова.

В Школе-студии Олега и его однокурсников учили любви к дому, в котором они воспитывались. Студенты грезили о труппе единомышленников, которые понимали бы друг друга с полуслова, были бы одной театральной крови, которые были бы примерно равны в профессиональном отношении, чтобы над ними витал один – мхатовский – дух.

«Держали нас в строгости, – вспоминал Олег Иванович. – Наш мастер Георгий Авдеевич Герасимов терпеливо сдирал с нас наносное, неживое и добивался, чтобы мы делали все без фальши – независимо от того, посетит нас вдохновение или нет. Мы знали: надо идти от предлагаемых обстоятельств. Это был закон. Студия готовила смену для театра. Мы знали и гордились этим. И трепетали. Там, через переход, соединяющий Студию и театр, была святыня, куда нам предстояло войти. Мы стремились туда. Стремились и проникали. Подглядывали репетиции, которые вели Кедров и Ливанов. Мы не пропускали спектакли, смотрели все подряд, сидя на ступеньках бельэтажа. Билетеры знали нас и не выгоняли. Когда первый раз смотрел “Трех сестер”, уехал домой не в ту сторону…»

27 октября 1949 года в нижнем фойе МХАТа собралась вся труппа – отмечали 51-ю годовщину театра. В тот день вечером шел «Царь Федор Иоаннович». Студенты, как всегда, смотрели сверху. Свободных мест не было, им разрешалось сидеть на ступеньках. «В конце шестой картины, – вспоминал Олег Борисов, – после елок “Пусть ведают, что значит / Нас разлучить! Пусть посидят в тюрьме!” – на сцене – мы это чувствовали! – какая-то заминка. Что-то случилось… Побежали вниз, но уже по пути увидели помощника режиссера, зовущего доктора. Тело Добронравова – бездыханное – перенесли в аванложу и положили на тот же диван, на котором умер Хмелев – умер в костюме Ивана Грозного. Добронравов не доиграл одну лишь сцену – финальную, “У Архангельского собора”, когда там должна начаться панихида по его отцу, Ивану Грозному!..

Не забуду “Трех сестер”, шедших в день панихиды и похорон Бориса Георгиевича Добронравова. Мы приехали на спектакль с кладбища. Там мы еще держались, но когда в четвертом акте заиграл марш и прозвучала реплика: “Наши уходят”, мы рыдали».

Борисов застал практически всех великих мастеров. Со своим курсом он был на сцене МХАТа, когда праздновали пятидесятилетний юбилей театра. Игрались три акта различных спектаклей. Первый – из «Царя Федора Иоанновича» (в роли царя Федора – Борис Георгиевич Добронравов). Второй – из «Вишневого сада» с Раневской – Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой, весьма уже в то время пожилой, восьмидесятилетней, но все равно – Книппер-Чеховой, первый раз сыгравшей эту роль в 1904 году. И третий – из спектакля «Любовь Яровая» с блистательным Борисом Николаевичем Ливановым в роли матроса Шванди. «И мы, – вспоминал Олег Борисов, – были в массовке! Потрясающе! Это забыть невозможно».

Невозможно было забыть, как приходил к ним Василий Иванович Качалов и читал не обкатанные программы в маленьком зальчике. «Или, – рассказывал Олег Иванович, – мы ходили к Ольге Леонардовне, она угощала нас чаем с малиной, и у нее на груди на массивной цепи большая чайка». Там она и надписала Олегу фотографию.

Юрий Борисов спустя годы начнет книгу о Святославе Рихтере («По направлению к Рихтеру») рассказом отца о выступлении мастера в аудитории Школы-студии МХАТа. Студийцы стояли в проходах и на подоконниках. Места оставались только на сцене. Рихтер опоздал минут на двадцать и виновато развел руками: «Что-то с часами…» Олег стоял на сцене прижатый к роялю. Рихтер попросил помочь передвинуть инструмент, и колесиком рояль наехал на ботинок Борисова, который мужественно простоял весь концерт с колесиком на ноге. Записал потом в дневнике, что боли не чувствовал, весь был в музыке, но «оказался во власти странной галлюцинации…».

В июле 1951 года Олег Борисов получил диплом № 126005-Е об окончании актерского факультета Школы-студии МХАТ и выписку из зачетной ведомости № 125. В выписке 27 позиций (11 из них – зачетные, в том числе по таким предметам: «марксистско-ленинская эстетика», «законы речи», «манеры, навыки, необходимые актеру», «сольное пение», «грим» и «французский язык»). Восемь оценок у Борисова – «отлично» (в числе прочих пятерки по «истории русской литературы», «дикции», «танцу», «движению и фехтованию»), семь – «хорошо» (в частности, по «истории МХАТа», «истории русского изобразительного искусства», одна – «посредственно» по «истории зарубежного изобразительного искусства»). Три государственных экзамена Олег сдал так: «мастерство актера» и «историю русского и советского театра» на пять, «основы марксизма-ленинизма» на четыре.

Актер Виктор Коршунов, однокурсник Борисова, рассказывал Андрею Караулову, что Олег «был самым веселым человеком среди студентов. Жил достойно. Без суеты. Умел ждать». Должен был – по общему мнению – сразу после выпуска попасть во МХАТ. Об этом уверенно говорили и многие сокурсники, и преподаватели – видели не только его исключительное отношение к учебе, но и потенциал…

Не сложилось. Причина банальная: место в штатном расписании театра понадобилось сыну одного из педагогов. Так, во всяком случае, «за кулисами» Школы-студии говорили. И Олег Иванович об этом записал в дневнике: «Обещали, возьмут, но предпочли сына моего педагога. Свои дела. Может, в другой ситуации надо было размахивать руками, дескать – несправедливо, но я на удивление легко пережил распределение в Киев».

Сергей Капитонович Блинников, рассказавший, к слову, Борисову о том, что вместо него в мхатовскую труппу запланирован учившийся курсом младше сын одного из педагогов, говорил Олегу: «Ты не отчаивайся – поезжай в провинцию, поработай, а потом придешь во МХАТ…»

«Умей ждать, – утешал Олега Борис Ильич Вершилов. – Если катится все легко и ты имеешь быстрый успех, то путь твой, скорее всего, короток. Бери лучше другой сценарий: постепенный, через ошибки и ожидания».

Глава третья

Киевское начало

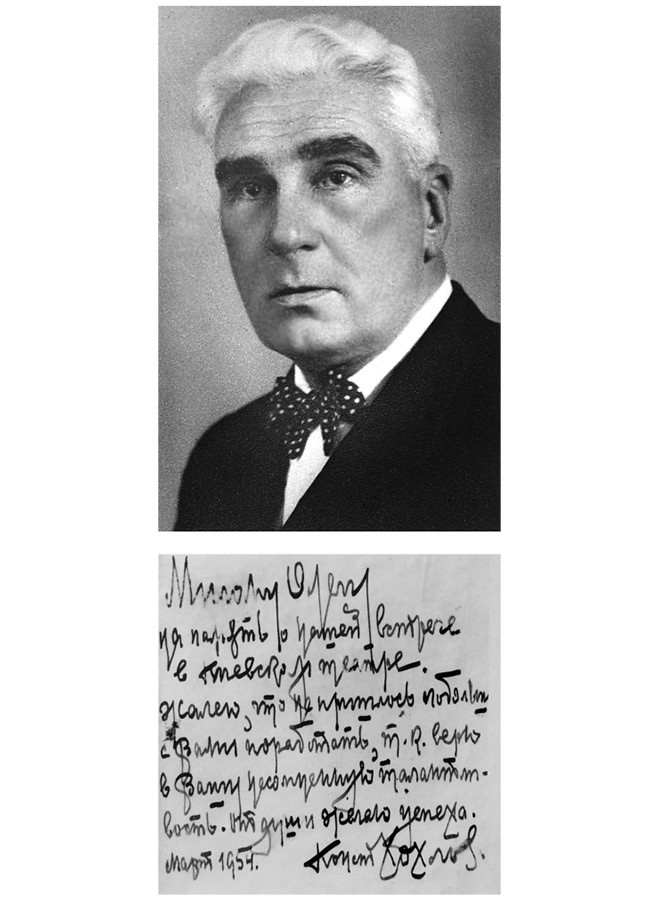

Когда Театр русской драмы им. Леси Украинки приехал в 1951 году в рамках Дней украинской культуры на гастроли в Москву, Константин Павлович Хохлов, главный режиссер и художественный руководитель (с 1938 года!), заглянул в Школу-студию МХАТ к знакомым педагогам и попросил порекомендовать ему нескольких выпускников. Порекомендовали Олега Борисова, Льва Брянцева, Валентину Николаеву, Изабеллу Павлову и Евгения Конюшкова (через год к ним присоединился Николай Рушковский). Они показали отрывки, выбранные ими самими, не только Хохлову, но и режиссеру Владимиру Александровичу Нелли и директору театра Виктору Петровичу Гонтарю. С каждым Константин Павлович Хохлов, приехавший в Киев из Москвы, где с 1931 по 1938 год он работал режиссером в Малом театре, – достаточно было увидеть его внешность, чтобы понять, какая это порода, какие это века, какое это наследие, – переговорил, элементов скепсиса у ребят не обнаружил. И, стоит сказать, во многом благодаря Хохлову, разглядевшему в Борисове не только то, на что просили обратить внимание педагоги Олега, но и нечто большее, новичок очень быстро сумел стать одним из ведущих артистов театра, в котором в то время «царствовали» такие прекрасные актеры, как Юрий Сергеевич Лавров, Михаил Федорович Романов, Виктор Михайлович Халатов…

В Киев Олег отправился с «внушительным» багажом: в небольшом чемоданчике (в таких в ту пору футболисты носили на тренировки и матчи свое «обмундирование») поместились старые солдатские ботинки, пошитый Надеждой Андреевной к школьному выпускному вечеру шевиотовый костюм и мешочек с сухарями. Поехал поездом. На вокзале мама сказала: «Береги себя!..»

У костюма, надо сказать, к тому времени уже была своя история. Олег частенько ходил в нем на студийные репетиции. Однажды, возвращаясь в свою «деревню», попал поздно вечером под сильный дождь. Спрятаться было негде – даже деревца поблизости не оказалось. Костюм надо было спасать. Олег разделся, скатал в тугой ком брюки, пиджак и рубашку и в одних трусах, с комом под мышкой, помчался домой и, не рассчитав скорость, слетел с горки прямиком в грязную лужу – вместе с одеждой, которую, конечно, потом пришлось приводить в порядок.

Корифей Театра им. Леси Украинки Константин Хохлов

Поначалу вчерашние студенты обитали в большой гримерке, разделенной на две части. Потом поселили новичков, с которыми – со всеми вместе и с каждым по отдельности – побеседовал и директор театра Виктор Гонтарь, зять Никиты Сергеевича Хрущева, недавнего первого секретаря ЦК компартии Украины, а на тот момент первого секретаря Московского обкома ВКП(б), на третьем этаже здания театра. Несколько комнат отвели там под общежитие. В мебельном и реквизиторском цехах подобрали кровати и матрасы, театр закупил постельное белье. Когда уезжали на гастроли, казенное имущество сдавали по описи.

С питанием было, мягко говоря, неважно. Там был буфет. И была Роза, которая молодым артистам неизвестно что варила на плитке. На это уходила почти вся зарплата. Долги Роза записывала в специальную тетрадь, и молодые артисты шутили – по Шекспиру: «Мы в книге бедствий на одной строке».

Первая зарплата Олега – 680 дореформенных рублей в месяц. Почти все, и Борисов не исключение, старались подрабатывать концертами. Ездили по вузам, колониям, колхозам, больницам, домам престарелых, интернатам для незрячих и слабовидящих. Получали за концерт 200 рублей на двоих.

Однажды Олега с актрисой театра Екатериной Деревщиковой (в десятилетнем возрасте она играла Женьку в фильме «Тимур и его команда») «занесло» даже в знаменитую психиатрическую лечебницу на Куреневке (район Киева) – «Павловку», самую большую лечебницу этого профиля в Европе. Об этой истории Борисов вспоминал в дневнике:

«Чаще всего играли сцену из спектакля “Когда цветет акация”. Сами сочинили такую “выжимку”: я выхожу с гитарой, за мной – Катя, следует сцена ревности – подозрения, пощечина, – потом примирение.

В больнице на Куреневке площадка была крошечная. Только и помещалось раздолбанное пианино – такое, что гитару не настроить, – и банкетка, с которой Машины ноги свисали прямо в зал. По традиции впереди сидели врачи, надсмотрщики, медперсонал. Больные – сзади, немного пригнув головы, будто на них будут лить холодную воду. В зале почему-то пахло карболкой. Один медработник попытался схватить Катю за ногу. Очевидно, в экстазе. Почему-то зааплодировали. Вслед за ним повставали с мест врачи, первые два ряда. В этом не было ничего удивительного – моя партнерша была прехорошенькая, глаз не оторвать: когда еще представится возможность пообщаться так близко! Жалко было больных – за выросшими спинами медперсонала им ничего не было видно. Когда мы сцену отыграли, эти вроде как “нормальные” побежали в ординаторскую, где мы переодевались, стали просить билеты в театр, автографы, предлагать бесплатные лекарства, спирт, а Кате даже импортные босоножки…»

Одна из первых ролей Борисова в Театре им. Леси Украинки – старый отставной солдат Конь в горьковских «Врагах». Это был ввод, как и остальные пять ролей в первые два киевских сезона. 22-летний артист так сыграл старика, достиг такого уровня перевоплощения, что зрители, еще не успевшие узнать недавно приехавшего из Москвы Борисова, были уверены: Коня, «вечного» денщика, опекавшего полусумасшедшего генерала в отставке Печенегова, играет зрелый актер, соответствующий возрасту персонажа, который, конечно же, старше 45-летнего Захара Бардина, годы которого обозначены автором пьесы. И вдобавок всем было невдомек, что Борисов отлично справился с ролью после одной-единственной репетиции.

Считается, что молодые артисты – на первых порах – успешно справляются с представлением публике стариков. Театральный критик Сергей Львович Цимбал, видевший спектакль, в который был введен Борисов, называл это «вполне традиционным чудом».

Цимбал отмечал, что Борисов во время дебюта во «Врагах» сумел избежать («почти», оговаривается театровед) штампов, привычных для дебютантов. «Удалось ему это совсем не потому, что он сознательным творческим усилием ушел от банальных решений, – писал он. – К этому, надо полагать, он еще не был готов. Скорее можно было бы сказать, что он отдался во власть актерского инстинкта, который в иных случаях без объяснений удерживает от сознательного или подсознательного подражания. Чем-то сыгранный Борисовым Конь был похож на всех появлявшихся на сцене Коней, но какой-то особой, горькой своей резкостью не был похож ни на одного из них.

Ничем особенным не был примечателен горделиво, невзирая на годы, выпрямившийся, угрюмо размышлявший и так же угрюмо глядевший в глаза людям солдат. От времени до времени выпаливал он короткие, прямодушные и, тем не менее, полные особого, скрытого значения слова, и слов этих, вероятно, было слишком мало, чтобы только по ним можно было понять его до конца. Самое главное он, скорее всего, оставлял при себе, на всякий, как говорится, случай. И не только негромкими, злыми и усмешливыми сентенциями, но и безмолвно укоряющим, умным, пристальным взглядом он прямо-таки вынуждал Якова Бардина спросить его, оглядывая с ног до головы: “Вас сильно намучили, оттого вы и умны?”

Именно эта работа молодого исполнителя, – писала “Правда Украины”, – заставила поверить в Олега Борисова, как в одаренного актера, остро чувствующего тонкую природу сценического искусства, обладающего незаурядным актерским обаянием, глубоко постигающего сущность изображаемых лиц. В этой же роли Коня, образа далекого от всего того, что играл до того Борисов и что было привычно его актерской палитре – исполнитель обрадовал не столько внешней комичностью персонажа, сколько своеобразием внутреннего мира старого солдата, любителя пофилософствовать и “подразнить” господ. Все в Коне – от старческой, но по-солдатски старческой походки, и до несколько растянутых насмешливых интонаций речи – выдавало в нем много пожившего, бывалого человека, знающего цену людским слабостям и несправедливостям, умеющего облачать свои явно иронические реплики во внешне серьезную форму».

Рассказы о том, что Олег сам подошел к Хохлову и напросился на роль Коня, от истины далеки. Через некоторое время после появления в театре вчерашних московских студентов Константин Павлович пригласил его к себе в кабинет и поинтересовался, сможет ли он сыграть Коня – ввод был необходим.

Предложение сыграть Коня было, в общем-то, случайным, сделанным Хохловым в экстремальной для конкретного момента ситуации. Николай Рушковский говорит, что «сейчас актеры приходят в театр и годами ждут серьезных ролей, а Олег за первые полтора года столько всего получил!». Сколько и чего – «всего»? В первые полтора сезона у Борисова были в основном вводы и участие в массовках.

О том, кого Олег Борисов играл в театре в первые шесть сезонов, в киевской прессе писали так: «Главное место в репертуаре артиста (Борисова. – А. Г.) занимает исполнение ролей комсомольцев и молодежи в бурные годы Гражданской войны и наших дней – это и мечтательный, порывистый ревкомовец, поэт с горячим комсомольским сердцем Налево из драматической поэмы “20 лет спустя” Светлова; и влюбленный в романтику подъема целинных земель, душевный и немножко застенчивый Алексей из “Товарищей-романтиков” Соболя; и стремительный, находчивый разведчик одесского подполья Сашко Птаха из “Рассвета над морем” Смолича; и комедийно-невезучий кубанский казак – тракторист Андрей Пчелка из “Стряпухи” Софронова; и неугомонный краснодарский студент Борис Прищепин из спектакля “Когда цветет акация” Винникова…» Странным образом автор статьи, рассматривая шесть первых сезонов Борисова, не упомянул роль Андрея Аверина, блестяще сыгранную в пьесе Виктора Розова «В добрый час» (1955 год).

«У меня, – вспоминал Борисов, первой ролью (эпизодической, разумеется) которого в Театре им. Леси Украинки был колхозник в «Свадьбе с приданым», – амплуа в Киеве было – простак. А все начинают с простаков. А если начинают с героев, то плохо кончают». В картотеке Киностудии им. А. Довженко он так и значился – «простак».

Слыть простаком Олег начал с… «козы». «Это был, – вспоминал он, – один из самых знаменитых этюдов в Школе-студии. Я разыгрывал его с Левой Брянцевым. Я – за сонную, индифферентную козу, Лева – за ее хозяина. Он заходил то с одного бока, то с другого, рискнул даже зайти с тыла, чтобы отыскать там сосцы. “Она” брыкалась, и ведра с хозяином летели в разные стороны. Наконец Лева плюнул, зашел спереди и стал доить через нос и уши».

Когда-то Олег с Брянцевым хотели разыграть такой этюд – как у Чехова: «Ялта. Молодой человек, интересный, нравится сорокалетней даме. Он равнодушен к ней… она мучается и с досады устраивает ему скандал». Брянцев непременно настаивал, чтобы «сорокалетнюю даму» играл Олег. Но у него и тогда не шло, и позже не шло. «Могу сказать, – говорил он, – что все в жизни переиграл… кроме дам. Манежиться так и не научился. Вот Гертруду бы хотел…»

Брянцев думал еще об одном этюде, тоже из Чехова. Как один господин в отпуске сошелся с девочкой – бедной, со впалыми щеками. Он пожалел ее и оставил сверх платы еще 25 рублей – из великодушия. Брянцеву хотелось показать, что выходит из ее квартиры с чувством человека, совершившего благодеяние. И еще хотелось – лежать на ее кровати в сапогах и с сигарой. «Заканчиваться, – рассказывал Борисов, – должно было так: он снова приходит. А она на эти 25 рублей купила ему пепельницу и папаху. Сидит над пустой тарелкой с трясущимися руками. Плачет… Почему-то этот этюд посчитали невыигрышным. Или не договорились о девочке… И стали делать нашу знаменитую “козу”».