Полная версия:

Давид Боровский

Тут наступила очередь обомлеть и мне. Сколько пленных там с киркой ковырялись в кирпичах… Может быть, я его видел… Может быть, давал ему картошку, подобранную у рынка… Его кожаный пиджак перепутался с пленными немцами, картошкой, дворовыми друзьями на погорелище Крещатика…

Подошли к театру. Пожелали друг другу спокойной ночи. Седой ежик сел в свой “мерседес” и укатил. Мы двинулись дальше, в гостиницу».

Накануне в костюмерной нюрнбергского театра долго искали ткань, похожую на русское шинельное сукно. Вдруг шеф мастерской не без гордости бросил на огромную плоскость стола маленькую солдатскую шинель. «Настоящая! Настоящая! – все повторял он. – Дас ист руссиш!» А Давид смотрел и смотрел на старенькую, пропитанную землей и гарью… Где этот солдатик? Ведь костюмерная – в Оперном театре Нюрнберга. Ни в какой другой костюмерной…

«Я вот сейчас вспоминаю и думаю, – размышлял Давид: – вполне возможно, что среди пленных, которых я видел каждый день, был и десантник, убивший Женю Комелькову». Из «А зори здесь тихие…».

Неизгладимое впечатление на одинадцатилетнего Давида произвела публичная казнь в центре Киева, на площади Калинина (сейчас площадь Независимости – майдан Незалежности. – А. Г.) нацистских преступников.

Подсудимых было 15. Суд проходил с 17 по 28 января 1946 года в киевском окружном Доме офицеров. 12 человек приговорили к смертной казни через повешение, троих – к каторжным работам: от пятнадцати до двадцати лет.

«Вся площадь Калинина была тогда заполнена, – вспоминал Давид Боровский. – Море голов, все, кто мог, находились здесь (на площади и примыкавших к ней улицах – свыше 200 тысяч человек, согласно официальным данным. – А. Г.). Казнь притягательна. Такой жестокий театр. И ведь мало кто в ХХ веке может сказать, что присутствовал при публичной казни на площади. Война недавно закончилась, и антинемецкие настроения были еще настолько сильны, что перевешивали все человеческое. А потом, это ведь были не те несчастные, которые разбирали развалины на Крещатике. Эти сами отдавали приказы, и скольких по этим приказам тогда перевешали…

Ритуал потрясающий. Театральный. Виселица была как у декабристов – одна с двенадцатью секциями. Петли уже были приготовлены. Мы, пацаны, с Крещатика наблюдали, как все это строилось. Зима. Промерзли. Но уйти было невозможно, место удобное займут».

Давиду запомнилось, что подъехали 12 «студебекеров». На каждом – один приговоренный. В наручниках. Все в серо-зеленых шинелях. Каждого держали двое солдат, одетых в белые полушубки.

«Студебекеров» на самом деле было шесть. Машины подъехали под площадку с виселицами. В кузове каждой машины на соломе лежали двое приговоренных. Их подняли.

«Один солдат, – рассказывал Давид, – сидел на перекладине виселицы и ногой пробовал крепость веревки. На всю площадь через усилители зачитали приговор. На немецком языке – тоже. Солдаты нацепили на каждого петлю. Как только прозвучало: “Приговор привести в исполнение”, – машины синхронно отъехали…

Любопытство пересиливало все. Мало того. К вечеру пацаны разнесли слух, что одного немца раскачали и он рухнул. И мы опять побежали смотреть. Но опоздали. К тому времени все исправили».

На самом же деле веревка не выдержала тело подполковника Георга Труккенбрада. Оборвалась. С давних времен по неписаным правилам такому приговоренному, под тяжестью которого оборвалась веревка, даровали жизнь («Расстреливать два раза уставы не велят!» – пел Высоцкий). Но только – не в этом случае. Многотысячная толпа не поняла бы – разорвала бы даровавших… Быстро достали новую веревку и еще раз повесили военного коменданта Первомайска, Коростышева и Коростеня.

…Купаться на Днепр, на левый берег которого желающих поплавать и позагорать переправляли на баржах, Давид с дворовой своей компанией не ходил. Жара между тем вынуждала их искать в городе воду для того, чтобы окунуться, и они облюбовали для себя фонтан возле Театра имени Ивана Франко – единственный в то время действующий фонтан в городе. Родители были спокойны: на Днепре постоянно тонули, особенно дети.

«Говорили, – рассказывал Давид, – о коварном дне. Дно, изрытое воронками от взрывов и заваленное военной техникой, водоворотами затягивало ныряющих… А мы барахтались, пока кожа не становилась гусиной и не стучали зубы… Сушились и загорали рядом, развалившись на декорациях, часто лежавших у театра. Деревянные конструкции, обитые фанерой, от солнца нагревались, и мы блаженствовали, пока нас не сгоняли. Мог ли я тогда, лежа на декорациях с закрытыми глазами, знать, что придумывать и строить именно их станет моей профессией со счастливым поворотом судьбы… Смешно было много-много лет спустя, проходя мимо этого фонтана, видеть довольно-таки маленькую тарелку с вазой в центре, заполненную мусором и сухими листьями…»

Давид вспоминал, как рядом с фонтаном, во дворе, он, исполнитель-декоратор соседнего с франковским Театра имени Леси Украинки, подрабатывал, освежая спиртовым лаком мебель из спектакля «Сирано де Бержерак» для гастролировавших в Киеве вахтанговцев. И часто видел, как толпы киевлян и киевлянок караулили популярных московских артистов. Особенно охотились за Целиковской. «Так вот, – рассказывал Давид. – На том самом месте, где мы пляжились на декорациях, стоял Юрий Любимов, любимец народа, обаятельнейший Ромашишка из фильма “Беспокойное хозяйство” (Любимов в фильме Михаила Жарова сыграл роль французского летчика Жана Лярошеля. – А. Г.), окруженный восторженными театралками… Мог ли я, нанося на старую мебель глянец, знать, что настанет время, когда мы с Любимовым в Риме будем бросать монетки в фонтан Треви, загадав хотя бы еще разок вернуться в этот Вечный Город…» (В «Сирано…» тогда, поставленном в театре в эвакуации в Омске, Любимов не играл; его ввели в спектакль – в роли Сирано – в 1951 году.)

Так что впервые – это о тайне предназначения – Боровский и Любимов увиделись в центре Киева возле единственного в городе работающего фонтана. Впрочем, глагол «увиделись» к точности никакого отношения не имеет. Юрий Петрович мог, понятно, увидеть юного Давида, как и всех, кто тогда находился рядом. И – увидел. Но, разумеется, не запомнил: что ему до тех, кто случайно оказался рядом. Давид же увидел и запомнил. Не только потому, наверное, запомнил, что судьба затем свела его с выдающимся режиссером на долгие годы. А потому еще, что Боровский обладал феноменальной зрительной памятью, «этажи» которой были переполнены деталями, порой совершенно необъяснимыми (зачем это?), казавшимися случайными, но вдруг, в самый неожиданный момент, всплывавшими и становившимися в работе важными.

И еще – по касательной – к тайне предназначения.

Из раннего детства у Давида осталось о театре только одно воспоминание: билет на дневной спектакль, купленный мамой заранее, стоявший в серванте за стеклом, приближавший событие.

Первый раз в жизни Давид побывал в театре в 1946 году, причем – в Театре имени Леси Украинки. Он запомнил обрывочно, что там, далеко внизу, на сцене, показывали во время воскресного дневного представления что-то про войну, про оборону Севастополя, артисты были в тельняшках и с автоматами, гремели взрывы, свистели пули…

Но в памяти накрепко остались обстоятельства, приведшие Давида в театр, на первый в его жизни спектакль. Инициатором похода туда выступил товарищ из дворовой компании – Толик. Он всегда был при деньгах. У его отца была лавка на Бессарабском рынке. «После освобождения Киева, – рассказывал Давид, – возродилась частная торговля, что-то вроде нэпа двадцатых годов. В базарных местах – колоссальные скопления людей, еды, одежды, фарфора. Роскошные фарфоровые сервизы расставляли прямо на земле, под ногами…»

На нэп, впрочем, это походило гораздо меньше, чем на ситуацию, возникшую в Советском Союзе в конце так называемой перестройки, после развала страны – в первой половине 1990-х годов, когда очень многие люди – для того, чтобы выжить, – продавали все, что только можно было продать, устраивая импровизированные рынки в центральных районах городов. И роскошные фарфоровые сервизы вновь можно было обнаружить прямо на асфальте, под ногами.

…Толик подворовывал деньги у отца. Небольшие. Но однажды украл крупную сумму: купил всем приятелям по карманному электрическому фонарику («Недоступной – по стоимости – нашей мечте. Счастью нашему трудно было поверить», – говорил Боровский), батарейки к ним и по две маленькие лампочки. Затем Толик одарил каждого конфетами из только-только открывшегося на Крещатике Центрального гастронома, купил всем билеты на театральное представление и протягивал друзьям – одну за другой – шоколадные плитки, от которых они отламывали по кусочку.

Мог ли тогда Давид представить, что театр этот на многие годы станет его родным домом и останется им навсегда.

Первые годы после войны Давид жил в Киеве напротив Бессарабского крытого рынка – в одном из старейших городских районов, известном с конца XVIII столетия: на Бессарабской площади, названной так в свое время в «честь» вина, привозимого торговцами из Бессарабии. В двух шагах – Крещатик. Давид называл его «нервом Киева». Таким же, как Невский проспект в Ленинграде.

«Даже не верилось, – вспоминал Боровский, – что это рынок. Скорее цирк. В украшающих его барельефах – животные (правда, быки и коровы). Построен в начале ХХ века в стиле модерн. Внутри стальные клепаные фермы держат стеклянный купол. Фасад, прямая его сторона, обращена на Крещатик, а овальная – на Бессарабскую площадь с уцелевшими домами и развалинами».

На площади по всему полукружию рынка стояли пильщики и рубщики дров. Вооруженные двуручными пилами, топорами и колунами, зубья которых «прятались» в деревянных чехлах. Некоторые – с «козлами». Большинство работали парами, «артелью». Но были и единоличники. Видел Давид среди них и однорукого.

Ремесло это пользовалось большим спросом. Летом и осенью киевляне запасались топливом. На Бессарабке рубили, пилили, укладывали – за отдельную плату – в сараях. В подвалах («Эти подвалы, – вспоминал Давид, – пользовались особым вниманием дворовой пацанвы») каждая квартира имела сарайчик.

Многих пильщиков и рубщиков Давид хорошо знал. Во дворе их дома, как в одесском дворе, была колонка с водой. Артельщики собирались вокруг нее на обед. «Обедали, – вспоминал Давид, – все больше одним и тем же. Поллитровку фиолетового денатурата вливали в горло из бутылки и сразу запивали, примкнув обожженные рты к сильной струе воды. Внутри, мол, разбавится. Затем раскрывали газетный кулек с серебряной тюлькой и тут же на земле, усевшись вокруг, расхватывали руками… Иногда просили у матери стакан: мы жили на первом этаже».

В художественную школу Давид попал благодаря маме, почувствовавшей, что сын может отбиться от рук. Почти каждый вечер среди пацанов клич: «Ну, пошли на Крещатик?» «Вся жизнь пацанская, – говорил Давил, – проходила на Крещатике, который лежал в развалинах. Но время все равно было восторженное: победное». Продукты продавали по карточкам, но это дополнялось бойкой торговлей: распродавались американские продуктовые посылки. «Чтобы добыть деньги на конфеты и прочую соблазнительную мелочь, – рассказывал Давид, – мы занимались промыслами. Иногда рискованными. Мы ходили по подвалам, вскрывали в сарайчиках замки, искали бутылки. Потом их мыли и сдавали за большие по нашему тогдашнему пониманию деньги. Торговали папиросами: покупали “Катюшу” в пачках, а продавали по одной, и получался “навар”. Как говорят американцы, “кэшевый бизнес”, живые деньги. Про детский послевоенный промысел есть у Солженицына, кажется, в “Круге первом”: пацаны папиросами торгуют. Патроны собирали, их много в развалинах оставалось».

А еще мальчишки чистили сапоги. Солдаты и офицеры в те времена были в чести: защитники Отечества! При виде военной формы тогда все млели. Ребята делали специальные подставки и садились со щетками на Крещатике. Давид тоже сколотил подставку и пошел со всеми вместе. «Но пойти-то я, – вспоминал, – пошел, а сесть не смог, не сумел себя перебороть. Папиросками торговал, это еще так, ничего. Потом мы елочные игрушки клеили. В магазинах их тогда не было, и у нас хорошо раскупали».

В школе и на Крещатике пацаны занимались «стрельбой» из школьных ручек. Ручки представляли собой трубочки, с одной стороны в которую вставлено перо, с другой – карандаш. Перо и карандаш вынимали. Жевали бумагу и катышками обстреливали девчонок. Учителя, поймав на «месте преступления», жестоко наказывали.

«На Крещатике же, – рассказывал Давид, – совсем садистическое развлечение было. По праздникам движение транспорта там останавливалось. Шла сплошная толпа: народное гулянье, салют. Мы к таким праздникам готовились страшно. Делали подобие рогатки: резинка, скобка из проволоки. Целью служили женские задницы. Выбирались девицы, которые были при ухажерах. Удар. ‘А-а-а-а-а!!!” А мы растворялись в толпе. Такая была забава. Если бы поймали, избили бы».

Детство зачастую связано с риском. Редко у кого оно проходит без несчастных случаев, и не всех судьба спасает. Давид вспоминал, как однажды поздним вечером он бежал с другом Вадимом Игнатовым за трамваем. Они опаздывали в кино на последний сеанс. Трамвай уже подходил, мальчишки разогнались, чтобы успеть. И вдруг Вадим – хлоп «с катушек». И в тот же миг Давида будто топором по рту. Там стоял деревянный электрический столб, и от него тянулся трос, который его держал. В темноте на этот-то трос ребята и налетели со всего маху. Вадиму садануло рядом с глазом, а Давид врезался ртом, его разорвало. Кровь. Больница. Скобы. Бинты.

Когда Давид пришел домой, мама чуть в обморок не упала. Потом долго ходил весь забинтованный. Месяц питался одним бульоном, пил его через макаронину. Если бы бежал на полшага в сторону, удар пришелся бы по горлу. Известный театральный критик Анатолий Смелянский, делясь впечатлениями от интервью с Давидом Боровским летом 2005 года для телепрограммы «Растущий смысл», вспоминает «редкостно выразительное лицо художника», его извилистую верхнюю губу, что «помогало неподвижной нижней оформлять, вернее, процеживать словесный поток». Неподвижность нижней губы – следствие той самой погони за трамваем.

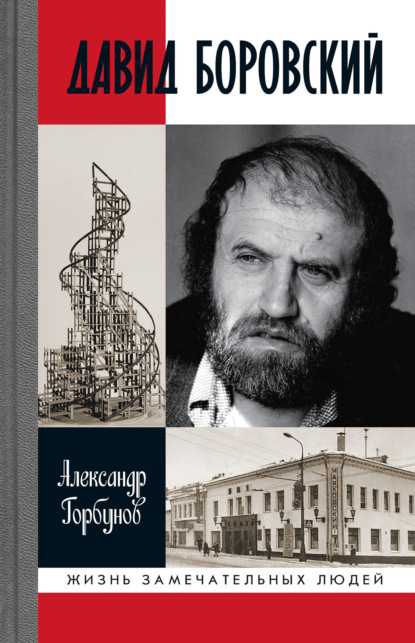

Мама не могла по-настоящему заниматься Давидом, искала, как он говорил, «куда меня можно пристроить. Деть». Тане, сестре-инвалиду, становилось все хуже и хуже. Умер отец Давида. Он долго лежал в госпитале, сказывалось ранение легких, полученное на фронте. Когда выходил из госпиталя, врачи категорически запретили ему курить. Лев Давидович держался какое-то время, а потом не выдержал. Закурил. И – умер. Давид, к слову, не курил до пятидесяти двух лет. Потом закурил. Курил и бросал. Курил и бросал. Когда прихватило сердце, бросил окончательно. Известная фотография Виктора Баженова, на которой Боровский с сигаретой, висит во МХАТе, в портретной галерее.

Давид, как и многие дети, пытался что-то рисовать, и Берта Моисеевна, узнав о существовании художественной школы, где кроме специальной была и общеобразовательная программа, решила Давида туда отдать. Это не походило на стремление многих родителей непременно «отдать» своих детей – а вдруг что-то получится? – в музыкальные, художественные и спортивные школы. Она поступила так от безысходности. Хотя желание рисовать у Давида было. Он даже походил немного в студию при Дворце пионеров, но что-то там ему не понравилось, и учиться в пятом классе он начал уже в художественной школе.

Игнатов был одним из однокашников Давида по художественной школе. Спустя годы Боровский устраивал Вадиму, замечательному художнику, блестящему знатоку кинематографа (Давид часто отправлял ему в Киев кассеты с фильмами), выставку в Москве. Одну из картин тогда приобрел Владимир Высоцкий. 30 июля 2004 года в Киеве состоялась выставка работ Игнатова. «Затем, – записал Давид, – у Коли Рапая с Ромой Балаяном, Вадимом и Инной событие это отметили. Из художественной школы, из нашего 5-го класса – Игнат и я. И фсё…»

Учиться Давиду там нравилось, но, правда, только рисованию. «Замечательным, – вспоминал он, – было, что в классе всего одиннадцать человек, а в общеобразовательных школах набиралось по тридцать – сорок. А потом школа эта находилась при Художественном институте, над Подолом (старинный район Киева. – А. Г.). Институт давал представление, кем ты можешь стать. Кругом ходили начинающие живописцы, скульпторы. У нас были натурщицы, натурщики. Уже какая-то богемная жизнь зарождалась. Мы взрослели быстрее, чем ученики обычных школ. Конечно, как и они, пропадали на улице, бегали, играли в футбол, но у нас возник еще какой-то свой круг интересов, связанный с будущей профессией. Помню, как мы впервые узнали, что были не только передвижники. В школе нам не выдавали “опасных” альбомов. Тогда мы записались в библиотеку Академии наук. Там в кабинете изобразительных искусств работали две удивительные женщины, одна из них заведовала отделом. Они радовались, что ходят мальчишки, и такие нам книги давали! Мы увидели совершенно невероятных художников. Вот это было настоящее образование, как бы нелегальное, вне школы. Но мы позволяли себе что-то тибрить. Сил не было удержаться, хотелось и другим показать, какие есть вещи…» Больше всего Давиду нравились занятия по композиции. Он получал приличные оценки.

Одним из соучеников Давида по Художественной средней школе имени Тараса Шевченко был Аким Левич. Давид учился классом младше. «Уже в те годы, – вспоминал Левич, – Давид был сдержанным, разговорить его было трудно». Давид и Аким часто встречались после того, как Боровский устроился на работу в театр. Их сблизила музыка. В магазинах тогда купить то, что им хотелось бы слушать, было почти невозможно. Они шли на рынок. Старушки продавали довоенные пластинки. Аким с Давидом, им было по 14–15 лет, скупали эти пластинки у старушек по три рубля и слушали, запершись в кладовке большой коммунальной квартиры, в которой жил с родителями Левич.

Однажды Давид предложил устроить «настоящее прослушивание» в театре. Аким, которому сама идея казалась странной, считал, что «запрещенная», по его мнению, музыка годится только для кладовки.

Они притащили в размещавшуюся под сценой театральную радиобудку две авоськи с пластинками и устроили в середине дня концерт. Постепенно в зале собрались актеры старшего поколения и молча слушали музыку, заняв первые ряды. Никто не переговаривался. Кто-то объявлял негромко: Горовиц, Сканини, Бах…

Повзрослев, Аким с Давидом встречались реже. Приезжая в Москву, Аким редко заставал друга дома. Запомнилась ему одна случайная встреча в Киеве. Боровский приехал из Голландии. Находясь под впечатлением от юбилейной выставки Рембрандта, он вдруг разговорился: «Представляешь, любую его работу выставь на авангардной выставке – и от этой выставки ничего не останется!» «Я, – рассказывал Аким Левич, – про себя поразился: как широко мыслит человек без образования, с откровенным имиджем авангардиста!»

Аким Левич – один из авторов (вместе с Юрием Паскевичем и Александром Левичем) памятника скорби «Менора», установленного 29 сентября 1991 года в пятидесятилетнюю годовщину первого массового расстрела евреев в Бабьем Яру в Киеве.

Глава вторая

Прикосновение к театру

…Сестра по-прежнему была в больнице. Мама заболела и тоже оказалась там. Четырнадцатилетний Давид остался дома совершенно один, без средств к существованию, а ведь надо было еще и передачи заболевшим носить.

Известный в мировом спорте японский волейбольный тренер Хиробуми Даймацу говорил: «Если ты в молодости не испытал трудностей, то их стоит купить за большие деньги, ибо те трудности, которые ты преодолел, всегда будут вспоминаться тебе и помогать в борьбе за жизнь».

Давида огромные трудности, которые кого угодно могли заставить опустить руки и брести, куда глаза глядят, одолевали «бесплатно». Он начал думать, как заработать деньги, и вспомнил, что отец одного из приятелей работает кем-то в Театре имени Ивана Франко. «Мне, – рассказывал Давид, – пришло в голову, что, поскольку я рисую, может быть, меня возьмут туда, где делают декорации. Про декорации я знал, потому что иногда у здания театра рядом с фонтаном мы на них загорали. Я не собирался бросать школу, думал просто подрабатывать, чтобы как-то жить. Вечером пошел к Шурику, поговорил с его отцом. Тот предложил: “Приходи завтра в театр”. Я пришел, и он отправился узнавать в декорационный цех. Я ждал. Потом он вышел: “Никто не нужен. Нет вакансии”».

Давид растерялся. Отец Шурика это заметил и сказал: «Ты не горюй, сходи в Театр Леси Украинки». Давид «поплелся» туда, хотя, говорил, «там-то у меня никого знакомого не было». На вахте служебного входа он спросил, нельзя ли поговорить с заведующим декорационным цехом. Его позвали. Это был Николай Юлианович Савва. Давид объяснил, что учится в художественной школе и что ему нужно зарабатывать деньги. На его счастье, оказалась свободная ставка «ученика декоратора». «Как сейчас помню, – рассказывал он, – зарплата была 290 рублей (дореформенные цифры, после реформы 1961 года они превратились в 29 рублей. – А. Г.). Я сказал, что мне все равно, хоть какие-то деньги».

Конечно, Давиду Боровскому повезло, что ему встретился такой замечательный, сумевший понять состояние мальчугана человек – Николай Савва. Савва попросил для порядка принести рисунки, на другой же день Давид их принес, и его оформили в декорационный цех. Работавший там Гавриил Пименович Кучак, дедушка Аллы Латынской, будущей жены выдающегося артиста Олега Борисова, рассказывал дома о том, какой к ним пришел «удивительно способный мальчик!»

Добро Давид помнил всегда. Когда готовилась к изданию его книга «Убегающее пространство», он приложил огромные усилия для того, чтобы разместить в ней среди фотографий людей, определивших его судьбу, фото Николая Юлиановича. Буквально накануне выхода книги киевские друзья Боровского обнаружили фото Саввы у кого-то из театралов, в частном альбоме, никто тогда не снимал технических работников театра.

Дома, где Давид остался один, было пусто. Он не убирал комнату, даже не застилал постель. Мать его товарища что-то готовила, и он относил еду в больницу. Вечерами не уходил из театра, смотрел из осветительской ложи на актеров, на зрителей. «Мне, – рассказывал Давид, – повезло не только в том, что взяли на работу, но и с театром, в котором в те годы была уникальная труппа. И по культуре – редчайшая. Руководил Константин Павлович Хохлов, которому каким-то образом удалось собрать актеров московской и ленинградской школы. Михаил Романов был в самом расцвете. Влад Нелли, блестящий режиссер, уцелевший “формалист”, замечательные спектакли тогда ставил. И я все больше и больше окунался в эту атмосферу. Неизвестно, как бы все сложилось, если бы я попал не сюда, а в Театр Ивана Франко. Вот такая случайная случайность…»

Объяснением «повезло» Давид взял за правило отговариваться от бесконечных вопросов: «А как вот тогда?..», «А почему?..», «А?..» Повезло ему между тем, когда однажды ниспосланная свыше судьба, жестоко (смерть отца, инвалидность мамы и сестры, их беспомощность, непреодолимая нищета, отсутствие средств не только для жизни, но и для существования) испытав его в мальчишеском возрасте и обнаружив, что рано повзрослевший юноша не выбрал, стоя на перепутье, дорогу, которую в сложившейся для него ситуации мог выбрать, – ведущую не в мир искусства, а в преступный мир, – взяла его за руку и повела. Время от времени продолжая испытывать его искушениями – крупными и мелкими – и всякий раз убеждаясь в том, что поступает он правильно. Рука судьбы оказалась крепкой. Да и Давид не вырывался.

«Я не устаю утверждать, – говорил Давид, – что мне повезло. И тут никуда не денешься. Повезло встретить людей, замечательных вообще и в частности, артистов и режиссеров. В этом смысле Киев тогда был замечательным городом. Он всегда был и художественным, и театральным, и как бы там ни уничтожали в 20—30-х годах, все равно оставались люди высокой культуры».

Много позже Давид Боровский появился у франковцев как автор декораций к спектаклю «Кровью сердца» (пьеса по повести «Молодость», написанной «украинским Николаем Островским», много лет прикованным к постели Александром Бойченко, родным дядей выдающегося футбольного тренера Валерия Лобановского). И тому самому заведующему декорационным цехом, который десять лет назад сказал, что ему не нужны работники, Давид давал указания. «Он меня и не помнил, – рассказывал Давид, – но, признаюсь, я испытал приятные чувства. Пережил некое удовлетворение».

Из Художественной школы имени Тараса Шевченко Давид ушел – времени на учебу не оставалось. Потом он, правда, на какое-то время покидал театр, желая все-таки доучиться, но когда вернулся к занятиям, то понял, что уже был «заражен театром»: «Мне не только нравилась профессия художника в театре, мне нравился театр сам по себе». Во второй заход в художественную школу проучился недолго. Он не справлялся с бесконечной денежной нуждой и потому снова оказался на старом месте в театре: там все-таки была зарплата, и ничего другого делать он не умел. Кто-то посоветовал ему поступить в вечернюю школу рабочей молодежи. Он проучился в ней положенный срок, большей частью – формально. Чтобы, как он говорил, «хоть как-нибудь “выглядеть”».