Полная версия:

Обыкновенная история

Тут, кстати, Адуев вспомнил, как, семнадцать лет назад, покойный брат и та же Анна Павловна отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сделать для него в Петербурге, он сам нашел себе дорогу… но он вспомнил ее слезы при прощанье, ее благословения, как матери, ее ласки, ее пироги и, наконец, ее последние слова: «Вот, когда вырастет Сашенька – тогда еще трехлетний ребенок, – может быть, и вы, братец, приласкаете его…» Тут Петр Иваныч встал и скорыми шагами пошел в переднюю…

– Василий! – сказал он, – когда придет мой племянник, то не отказывай. Да поди узнай, занята ли здесь вверху комната, что отдавалась недавно, и если не занята, так скажи, что я оставляю ее за собой. А! это гостинцы! Ну, что мы станем с ними делать?

– Давеча наш лавочник видел, как несли их вверх; он спрашивал, не уступим ли ему мед: «Я, говорит, хорошую цену дам», и малину берет…

– Прекрасно! отдай ему. Ну, а полотно куда девать? разве не годится ли на чехлы?.. Так спрячь полотно и варенье спрячь – его можно есть: кажется, порядочное.

Только что Петр Иваныч расположился бриться, как явился Александр Федорыч. Он было бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную, юношескую руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы наглядеться на него, а более, кажется, затем, чтобы остановить этот порыв и ограничиться пожатием.

– Мать твоя правду пишет, – сказал он, – ты живой портрет покойного брата: я бы узнал тебя на улице. Но ты лучше его. Ну, я без церемонии буду продолжать бриться, а ты садись вот сюда – напротив, чтобы я мог видеть тебя, и давай беседовать.

За этим Петр Иваныч начал делать свое дело, как будто тут никого не было, и намыливал щеки, натягивая языком то ту, то другую. Александр был сконфужен этим приемом и не знал, как начать разговор. Он приписал холодность дяди тому, что не остановился прямо у него.

– Ну, что твоя матушка? здорова ли? Я думаю, постарела? – спросил дядя, делая разные гримасы перед зеркалом.

– Маменька, слава Богу, здорова, кланяется вам, и тетушка Марья Павловна тоже, – сказал робко Александр Федорыч. – Тетушка поручила мне обнять вас… – Он встал и подошел к дяде, чтоб поцеловать его в щеку, или в голову, или в плечо, или, наконец, во что удастся.

– Тетушке твоей пора бы с летами быть умнее, а она, я вижу, все такая же дура, как была двадцать лет тому назад…

Озадаченный Александр задом воротился на свое место.

– Вы получили, дядюшка, письмо?.. – сказал он.

– Да, получил.

– Василий Тихоныч Заезжалов, – начал Александр Федорыч, – убедительно просит вас справиться и похлопотать о его деле…

– Да, он пишет ко мне… У вас еще не перевелись такие ослы?

Александр не знал, что и подумать, – так его сразили эти отзывы.

– Извините, дядюшка… – начал он почти с трепетом.

– Что?

– Извините, что я не приехал прямо к вам, а остановился в конторе дилижансов… Я не знал вашей квартиры…

– В чем тут извиняться? Ты очень хорошо сделал. Матушка твоя Бог знает что выдумала. Как бы ты ко мне приехал, не знавши, можно ли у меня остановиться или нет? Квартира у меня, как видишь, холостая, для одного: зала, гостиная, столовая, кабинет, еще рабочий кабинет, гардеробная да туалетная – лишней комнаты нет. Я бы стеснил тебя, а ты меня… А я нашел для тебя здесь же в доме квартиру…

– Ах, дядюшка! – сказал Александр, – как мне благодарить вас за эту заботливость?

И он опять вскочил с места с намерением словом и делом доказать свою признательность.

– Тише, тише, не трогай! – заговорил дядя, – бритвы преострые, того и гляди, обрежешься сам и меня обрежешь.

Александр увидел, что ему, несмотря на все усилия, не удастся в тот день ни разу обнять и прижать к груди обожаемого дядю, и отложил это намерение до другого раза.

– Комната превеселенькая, – начал Петр Иваныч, – окнами немного в стену приходится, да ведь ты не станешь все у окна сидеть; если дома, так займешься чем-нибудь, а в окна зевать некогда. И недорога – сорок рублей в месяц. Для человека есть передняя. Надо приучаться тебе с самого начала жить одному, без няньки; завести свое маленькое хозяйство, то есть иметь дома свой стол, чай, словом, свой угол, – un chez soi, как говорят французы. Там ты можешь свободно принимать кого хочешь… Впрочем, когда я дома обедаю, то милости прошу и тебя, а в другие дни – здесь молодые люди обыкновенно обедают в трактире, но я советую тебе посылать за своим обедом: дома и покойнее, и не рискуешь столкнуться Бог знает с кем. Так ли?

– Я, дядюшка, очень благодарен…

– Что за благодарность? ведь ты мне родня? я исполняю свой долг. Ну, я теперь оденусь и поеду; у меня и служба и завод…

– Я не знал, дядюшка, что у вас есть завод.

– Стеклянный и фарфоровый; впрочем, я не один: нас трое компанионов.

– Хорошо идет?

– Да, порядочно; сбываем больше во внутренние губернии на ярмарки. Последние два года – хоть куда! Если б еще этак лет пять, так и того… Один компанион, правда, не очень надежен – все мотает, да я умею держать его в руках. Ну, до свидания. Ты теперь посмотри город, пофлянируй, пообедай где-нибудь, а вечером приходи ко мне пить чай, я дома буду, – тогда поговорим. Эй, Василий! ты покажешь им комнату и поможешь там устроиться.

«Так вот как здесь, в Петербурге… – думал Александр, сидя в новом своем жилище, – если родной дядя так, что ж прочие?..»

Молодой Адуев ходил взад и вперед по комнате в сильной задумчивости, а Евсей говорил сам с собою, убирая комнату:

– Что это за житье здесь, – ворчал он, – у Петра Иваныча кухня-то, слышь, раз в месяц топится, люди-то у чужих обедают… Эко, Господи! ну, народец! нечего сказать, а еще петербургские называются! У нас и собака каждая из своей плошки лакает.

Александр, кажется, разделял мнение Евсея, хотя и молчал. Он подошел к окну и увидел одни трубы, да крыши, да черные, грязные, кирпичные бока домов… и сравнил с тем, что видел, назад тому две недели, из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно.

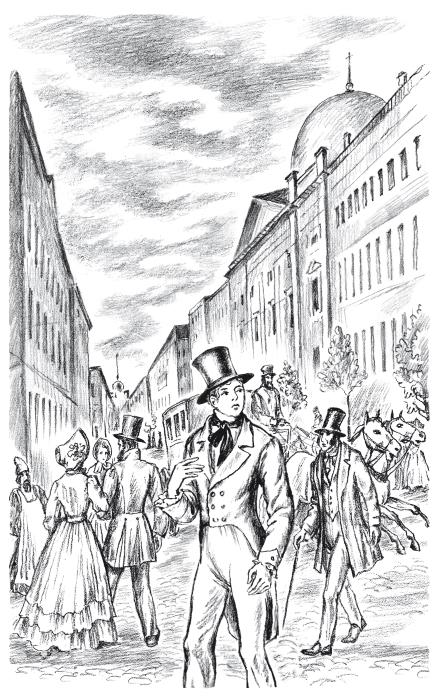

Он вышел на улицу – суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтоб не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча, с кем бы то ни было, почему-нибудь интересна. То вот Иван Иваныч идет к Петру Петровичу – и все в городе знают зачем. То Марья Мартыновна едет от вечерни, то Афанасий Савич на рыбную ловлю. Там проскакал сломя голову жандарм от губернатора к доктору, и всякий знает, что ее превосходительство изволит родить, хотя, по мнению разных кумушек и бабушек, об этом заранее знать не следовало бы. Все спрашивают что: дочку или сына? Барыни готовят парадные чепцы. Вон Матвей Матвеич вышел из дому, с толстой палкой, в шестом часу вечера, и всякому известно, что он идет делать вечерний моцион, что у него без того желудок не варит и что он остановится непременно у окна старого советника, который, также известно, пьет в это время чай. С кем ни встретишься – поклон да пару слов, а с кем и не кланяешься, так знаешь, кто он, куда и зачем идет, и у того в глазах написано: и я знаю, кто вы, куда и зачем идете. Если, наконец, встретятся незнакомые, еще не видавшие друг друга, то вдруг лица обоих превращаются в знаки вопроса; они остановятся и оборотятся назад раза два, а пришедши домой, опишут и костюм и походку нового лица, и пойдут толки и догадки, и кто, и откуда, и зачем. А здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собою.

Александр сначала с провинциальным любопытством вглядывался в каждого встречного и каждого порядочно одетого человека, принимая их то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя: «Не он ли? – думал он, – не этот ли?» Но вскоре это надоело ему – министры, писатели, посланники встречались на каждом шагу.

Он посмотрел на домы – и ему стало еще скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам, – думал он, – или горка, или зелень, или развалившийся забор», – нет, опять начинается та же каменная ограда одинаких домов, с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, ее преграждает опять то же, а там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево – всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, всё одно да одно… нет простора и выхода взгляду: заперты со всех сторон, – кажется, и мысли и чувства людские также заперты.

Тяжелы первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему дико, грустно; его никто не замечает; он потерялся здесь; ни новости, ни разнообразие, ни толпа не развлекают его. Провинциальный эгоизм его объявляет войну всему, что он видит здесь и чего не видел у себя. Он задумывается и мысленно переносится в свой город. Какой отрадный вид! Один дом с остроконечной крышей и с палисадничком из акаций. На крыше надстройка, приют голубей, – купец Изюмин охотник гонять их: для этого он взял да и выстроил голубятню на крыше; и по утрам и по вечерам, в колпаке, в халате, с палкой, к концу которой привязана тряпица, стоит на крыше и посвистывает, размахивая палкой. Другой дом – точно фонарь: со всех четырех сторон весь в окнах и с плоской крышей, дом давней постройки; кажется, того и гляди, развалится или сгорит от самовозгорения; тес принял какой-то светло-серый цвет. Страшно жить в таком доме, но там живут. Хозяин иногда, правда, посмотрит на скосившийся потолок и покачает головой, примолвив: «Простоит ли до весны? Авось!» – скажет потом и продолжает жить, опасаясь не за себя, а за карман. Подле него кокетливо красуется дикинький дом лекаря, раскинувшийся полукружием, с двумя похожими на будки флигелями, а этот весь спрятался в зелени; тот обернулся на улицу задом, а тут на две версты тянется забор, из-за которого выглядывают с деревьев румяные яблоки, искушение мальчишек. От церквей домы отступили на почтительное расстояние. Кругом их растет густая трава, лежат надгробные плиты. Присутственные места – так и видно, что присутственные места: близко без надобности никто не подходит. А тут, в столице, их и не отличишь от простых домов, да еще, срам сказать, и лавочка тут же в доме. А пройдешь там, в городе, две, три улицы, уж и чуешь вольный воздух, начинаются плетни, за ними огороды, а там и чистое поле с яровым. А тишина, а неподвижность, а скука – и на улице и в людях тот же благодатный застой! И все живут вольно, нараспашку, никому не тесно; даже куры и петухи свободно расхаживают по улицам, козы и коровы щиплют траву, ребятишки пускают змей.

А здесь… какая тоска! И провинциал вздыхает и по заборе, который напротив его окон, и по пыльной и грязной улице, и по тряскому мосту, и по вывеске на питейной конторе. Ему противно сознаться, что Исаакиевский собор лучше и выше собора в его городе, что зала Дворянского собрания больше залы тамошней. Он сердито молчит при подобных сравнениях, а иногда рискнет сказать, что такую-то материю или такое-то вино можно у них достать и лучше и дешевле, а что на заморские редкости, этих больших раков и раковин, да красных рыбок, там и смотреть не станут, и что вольно, дескать, вам покупать у иностранцев разные материи да безделушки; они обдирают вас, а вы и рады быть олухами! Зато как он вдруг обрадуется, как посравнит да увидит, что у него в городе лучше икра, груши или калачи. «Так это-то называется груша у вас? – скажет он, – да у нас это и люди не станут есть!..»

Еще более взгрустнется провинциалу, как он войдет в один из этих домов, с письмом издалека. Он думает, вот отворятся ему широкие объятия, не будут знать, как принять его, где посадить, как угостить; станут искусно выведывать, какое его любимое блюдо, как ему станет совестно от этих ласк, как он, под конец, бросит все церемонии, расцелует хозяина и хозяйку, станет говорить им ты, как будто двадцать лет знакомы; все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню…

Куда! на него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями; если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают, а адмиральского часу вовсе не знают – ни водки, ни закуски. Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно. В соседней комнате звенят ложками, стаканами: тут-то бы и пригласить, а его искусными намеками стараются выпроводить… Всё назаперти, везде колокольчики: не мизерно ли это? да какие-то холодные, нелюдимые лица. А там, у нас, входи смело; если отобедали, так опять для гостя станут обедать; самовар утром и вечером не сходит со стола, а колокольчиков и в магазинах нет. Обнимаются, целуются все, и встречный и поперечный. Сосед там – так настоящий сосед, живут рука в руку, душа в душу; родственник – так родственник: умрет за своего… эх, грустно!

Александр добрался до Адмиралтейской площади и остолбенел. Он с час простоял перед Медным всадником, но не с горьким упреком в душе, как бедный Евгений[5], а с восторженной думой. Взглянул на Неву, окружающие ее здания – и глаза его засверкали. Он вдруг застыдился своего пристрастия к тряским мостам, палисадникам, разрушенным заборам. Ему стало весело и легко. И суматоха и толпа – все в глазах его получило другое значение. Замелькали опять надежды, подавленные на время грустным впечатлением; новая жизнь отверзала ему объятия и манила к чему-то неизвестному. Сердце его сильно билось. Он мечтал о благородном труде, о высоких стремлениях и преважно выступал по Невскому проспекту, считая себя гражданином нового мира… В этих мечтах воротился он домой.

Вечером, в 11 часов, дядя прислал звать его пить чай.

– Я только что из театра, – сказал дядя, лежа на диване.

– Как жаль, что вы не сказали мне давеча, дядюшка: я бы пошел вместе с вами.

– Я был в креслах, куда ж ты, на колени бы ко мне сел? – сказал Петр Иваныч, – вот завтра поди себе один.

– Одному грустно в толпе, дядюшка; не с кем поделиться впечатлением…

– И незачем! Надо уметь и чувствовать и думать, словом, жить одному; со временем понадобится. Да еще тебе до театра надо одеться прилично.

Александр посмотрел на свое платье и удивился словам дяди. «Чем же я неприлично одет? – думал он, – синий сюртук, синие панталоны…»

– У меня, дядюшка, много платья, – сказал он, – шил Кенигштейн; он у нас на губернатора работает.

– Нужды нет, все-таки оно не годится; на днях я завезу тебя к своему портному; но это пустяки. Есть о чем важнее поговорить. Скажи-ка, зачем ты сюда приехал?

– Я приехал… жить.

– Жить? то есть если ты разумеешь под этим есть, пить и спать, так не стоило труда ездить так далеко: тебе так не удастся ни поесть, ни поспать здесь, как там, у себя; а если ты думал что-нибудь другое, так объяснись…

– Пользоваться жизнию, хотел я сказать, – прибавил Александр, весь покраснев, – мне в деревне надоело – все одно и то же…

– А! вот что! Что ж, ты наймешь бельэтаж на Невском проспекте, заведешь карету, составишь большой круг знакомства, откроешь у себя дни?

– Ведь это очень дорого, – заметил наивно Александр.

– Мать пишет, что она дала тебе тысячу рублей: этого мало, – сказал Петр Иваныч. – Вот один мой знакомый недавно приехал сюда, ему тоже надоело в деревне; он хочет пользоваться жизнию, так тот привез пятьдесят тысяч и ежегодно будет получать по стольку же. Он точно будет пользоваться жизнию в Петербурге, а ты – нет! ты не за тем приехал.

– По словам вашим, дядюшка, выходит, что я как будто сам не знаю, зачем я приехал.

– Почти так; это лучше сказано: тут есть правда; только все еще нехорошо. Неужели ты, как сбирался сюда, не задал себе этого вопроса: зачем я еду? Это было бы не лишнее.

– Прежде, нежели я задал себе этот вопрос, у меня уже был готов ответ! – с гордостию отвечал Александр.

– Так что же ты не говоришь? ну, зачем?

– Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности; во мне кипело желание уяснить и осуществить…

Петр Иваныч приподнялся немного с дивана, вынул из рта сигару и навострил уши.

– Осуществить те надежды, которые толпились…

– Не пишешь ли ты стихов? – вдруг спросил Петр Иваныч.

– И прозой, дядюшка; прикажете принести?

– Нет, нет!., после когда-нибудь; я так только спросил.

– А что?

– Да ты так говоришь…

– Разве нехорошо?

– Нет, – может быть, очень хорошо, да дико.

– У нас профессор эстетики так говорил и считался самым красноречивым профессором, – сказал смутившийся Александр.

– О чем же он так говорил?

– О своем предмете.

– А!

– Как же, дядюшка, мне говорить?

– Попроще, как все, а не как профессор эстетики. Впрочем, этого вдруг растолковать нельзя; ты после сам увидишь. Ты, кажется, хочешь сказать, сколько я могу припомнить университетские лекции и перевести твои слова, что ты приехал сюда делать карьеру и фортуну, – так ли?

– Да, дядюшка, карьеру…

– И фортуну, – прибавил Петр Иваныч, – что за карьера без фортуны? Мысль хороша – только… напрасно ты приезжал.

– Отчего же? Надеюсь, вы не по собственному опыту говорите это? – сказал Александр, глядя вокруг себя.

– Дельно замечено. Точно, я хорошо обставлен, и дела мои недурны. Но, сколько я посмотрю, ты и я – большая разница.

– Я никак не смею сравнивать себя с вами…

– Не в том дело; ты, может быть, вдесятеро умнее и лучше меня… да у тебя, кажется, натура не такая, чтоб поддалась новому порядку; а тамошний порядок – ой, ой! Ты вон изнежен и избалован матерью; где тебе выдержать все, что я выдержал? Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать здесь некогда; подобные нам ездят сюда дело делать.

– Может быть, я в состоянии что-нибудь сделать, если вы не оставите меня вашими советами и опытностью…

– Советовать – боюсь. Я не ручаюсь за твою деревенскую натуру: выйдет вздор – станешь пенять на меня; а мнение свое сказать, изволь – не отказываюсь, ты слушай или не слушай, как хочешь. Да нет! я не надеюсь на удачу. У вас там свой взгляд на жизнь: как переработаешь его? Вы помешались на любви, на дружбе да на прелестях жизни, на счастье; думают, что жизнь только в этом и состоит: ах да ох! Плачут, хнычут да любезничают, а дела не делают… как я отучу тебя от всего этого? – мудрено!

– Я постараюсь, дядюшка, приноровиться к современным понятиям. Уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на корабли, принесшие нам дары дальних стран, я подумал об успехах современного человечества, я понял волнение этой разумно-деятельной толпы, готов слиться с нею…

Петр Иваныч при этом монологе значительно поднял брови и пристально посмотрел на племянника. Тот остановился.

– Дело, кажется, простое, – сказал дядя, – а они Бог знает что заберут в голову… «разумно-деятельная толпа»!! Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век свой славно: был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и красноречивым человеком, верил бы в вечную и неизменную дружбу и любовь, в родство, счастье, женился бы и незаметно дожил бы до старости и в самом деле был бы по-своему счастлив; а по-здешнему ты счастлив не будешь: здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном.

– Как, дядюшка, разве дружба и любовь – эти священные и высокие чувства, упавшие как будто ненарочно с неба в земную грязь…

– Что? Александр замолчал.

– «Любовь и дружба в грязь упали»! Ну, как ты этак здесь брякнешь?

– Разве они не те же и здесь, как там? хочу я сказать.

– Есть и здесь любовь и дружба, – где нет этого добра? только не такая, как там у вас; со временем увидишь сам… Ты прежде всего забудь эти священные да небесные чувства, а приглядывайся к делу так, проще, как оно есть, право, лучше, будешь и говорить проще. Впрочем, это не мое дело. Ты приехал сюда, не ворочаться же назад: если не найдешь, чего искал, пеняй на себя. Я предупрежу тебя, что хорошо, по моему мнению, что дурно, а там как хочешь… Попробуем, может быть, удастся что-нибудь из тебя сделать. Да! матушка просила снабжать тебя деньгами… Знаешь, что я тебе скажу: не проси у меня их: это всегда нарушает доброе согласие между порядочными людьми. Впрочем, не думай, чтоб я тебе отказывал: нет, если придется так, что другого средства не будет, так ты, нечего делать, обратись ко мне… Все у дяди лучше взять, чем у чужого, по крайней мере без процентов. Да чтоб не прибегать к этой крайности, я тебе поскорей найду место, чтоб ты мог доставать деньги. Ну, до свиданья. Заходи поутру, мы переговорим, что и как начать.

Александр Федорыч пошел домой.

– Послушай, не хочешь ли ты поужинать? – сказал Петр Иваныч ему вслед.

– Да, дядюшка… я бы, пожалуй…

– У меня ничего нет.

Александр молчал. «Зачем же это обязательное предложение?» – думал он.

– Стола я дома не держу, а трактиры теперь заперты, – продолжал дядя. – Вот тебе и урок на первый случай – привыкай. У вас встают и ложатся по солнцу, едят, пьют, когда велит природа; холодно, так наденут себе шапку с наушниками, да и знать ничего не хотят; светло – так день, темно – так ночь. У тебя вон слипаются глаза, а я еще за работу сяду: к концу месяца надо счеты свести. Дышите вы там круглый год свежим воздухом, а здесь и это удовольствие стоит денег – всё так! совершенные антиподы! Здесь вот и не ужинают, особенно на свой счет, и на мой тоже. Это тебе даже полезно: не станешь стонать и метаться по ночам, а крестить мне тебя некогда.

– К этому, дядюшка, легко привыкнуть…

– Хорошо, если так. А у вас все еще по-старому: можно прийти в гости ночью и сейчас ужин состряпают?

– Что ж, дядюшка, надеюсь, этой черты порицать нельзя. Добродетель русских…

– Полно! какая тут добродетель. От скуки там всякому мерзавцу рады: «Милости просим, кушай, сколько хочешь, только займи как-нибудь нашу праздность, помоги убить время да дай взглянуть на тебя: все-таки что-нибудь новое; а кушанья не пожалеем: это нам здесь ровно ничего не стоит…» Препротивная добродетель!

Так Александр лег спать и старался разгадать, что за человек его дядя. Он припомнил весь разговор; многого не понял, другому не совсем верил.

«Нехорошо говорю! – думал он, – любовь и дружба не вечны? не смеется ли надо мною дядюшка? Неужели здесь такой порядок? Что же Софье и нравилось во мне особенно, как не дар слова? А любовь ее неужели не вечна?.. И неужели здесь в самом деле не ужинают?»

Он еще долго ворочался в постели: голова, полная тревожных мыслей, и пустой желудок не давали ему спать.

Прошло недели две.

Петр Иваныч день ото дня становился довольнее своим племянником.

– У него есть такт, – говорил он одному своему компаниону по заводу, – чего бы я никак не ожидал от деревенского мальчика. Он не навязывается, не ходит ко мне без зову; и когда заметит, что он лишний, тотчас уйдет; и денег не просит: он малый покойный. Есть странности… лезет целоваться, говорит, как семинарист… ну, да от этого отвыкнет: и то хорошо, что он не сел мне на шею.

– Есть состояние? – спросил тот.

– Нет; каких-нибудь сто душонок.

– Что ж! если есть способности, так он пойдет здесь… ведь и вы не с большего начали, а вот, слава Богу…

– Нет! куда! ничего не сделает. Эта глупая восторженность никуда не годится, ах да ох! не привыкнет он к здешнему порядку: где ему сделать карьеру! напрасно приезжал… ну это уж его дело.

Александр долгом считал любить дядю, но никак не мог привыкнуть к его характеру и образу мыслей.

«Дядюшка у меня, кажется, добрый человек, – писал он в одно утро к Поспелову, – очень умен, только человек весьма прозаический, вечно в делах, в расчетах… Дух его будто прикован к земле и никогда не возносится до чистого, изолированного от земных дрязгов созерцания явлений духовной природы человека. Небо у него неразрывно связано с землей, и мы с ним, кажется, никогда совершенно не сольемся душами. Едучи сюда, я думал, что он, как дядя, даст мне место в сердце, согреет меня в здешней холодной толпе горячими объятьями дружбы; а дружба, ты знаешь, второе провиденье! Но и он есть не что иное, как выражение этой толпы. Я думал делить с ним вместе время, не расставаться ни на минуту, но что встретил? – холодные советы, которые он называет дельными; но пусть они лучше будут недельны, но полны теплого, сердечного участия. Он горд не горд, но враг всяких искренних излияний; мы не обедаем, не ужинаем вместе, никуда не ездим. Приехав, он никогда не расскажет, где был, что делал, и никогда также не говорит, куда едет и зачем, кто у него знакомые, нравится ему что, нет ли, как он проводит время. Никогда не сердит особенно, ни ласков, ни печален, ни весел. Сердцу его чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному. Часто говоришь, и говоришь, как вдохновенный пророк, почти как наш великий, незабвенный Иван Семеныч, когда он, помнишь, гремел с кафедры, а мы трепетали в восторге от его огненного взора и слова; а дядюшка? слушает, подняв брови, и смотрит престранно или засмеется как-то по-своему, таким смехом, который леденит у меня кровь, – и прощай, вдохновение! Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона[6]… Не верит он любви и проч., говорит, что счастья нет, что его никто и не обещал, а что есть просто жизнь, разделяющаяся по ровно на добро и зло, на удовольствие, удачу, здоровье, покой, потом на неудовольствие, неудачу, беспокойство, болезни и проч., что на все на это надо смотреть просто, не забирать себе в голову бесполезных – каково? бесполезных! – вопросов о том, зачем мы созданы да к чему стремимся, – что это не наша забота и что от этого мы не видим, что у нас под носом, и не делаем своего дела… только и слышишь о деле! В нем не отличишь, находится ли он под влиянием какого-нибудь наслаждения или прозаического дела: и за счетами, и в театре, все одинаков; сильных впечатлений не знает и, кажется, не любит изящного: оно чуждо душе его; я думаю, он не читал даже Пушкина…»