Полная версия:

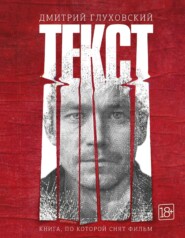

Текст

Дмитрий Алексеевич Глуховский

Текст

© Д.А. Глуховский, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2020

1

Окно показывало смазанные ели, белый шум ноябрьской пурги; телеграфные столбы мельтешили, как поползшие рамки кадра в черно-белом кино. Показывали в окне Россию, которая от самого Соликамска вот вся такая была: елки, снег, столбы, потом прогалина с пришибленными избами, потом вокзал с силикатными авитаминозными двухэтажками, и опять – елок миллион густо и непроходимо натыкано вдоль путей – как колючкой обвито, не продерешься. Но в этой нескончаемости и одинаковости природной застройки заоконной России и были вся ее мощь, величие и красота. Красотища, бляха!

– И что будешь делать?

– Жить буду. А ты что бы сделал?

– Убил бы его.

– Ну вот. А я его простил. Я пожить теперь хочу. Можно мне еще телефон на секунду? Мать не подходит что-то.

* * *Ярославский вокзал шибал свежестью и тепловозной гарью. После прокисшего плацкартного пара, после прокуренного железа тамбуров, подслащенного мочой, – тут воздух был слишком огромный: кислорода чересчур, и он сразу чифирем бил в голову.

Москвы тоже было слишком, после елочных коридоров она приезжим распахивалась как космос. Укутанные люди прыгали из вагонов через ров на платформу, выгружали перехваченные липкой лентой сине-клетчатые китайские баулы, хватали их в обе руки и разгонялись по перронам в перспективу, как штурмовики на взлет по аэродромным полосам. Перспектива была дымной, и в дымке приехавшим людям брезжили дворцы, замки и высотки.

Илья больше других не спешил, в потоке не греб – давал себя нести. Нюхал московское небо, присматривался отвыкшими глазами к дали, удивлялся молча. Было ярко, как в детстве. Тусклая ноябрьская Москва резала глаза.

Приехать он в Москву приехал, но попасть еще не попал. Вокзал был еще пока территорией окружной, просоленной и засаленной России. Как бангладешское посольство является во всех смыслах территорией государства Бангладеш.

В конце платформы было сделано сито. Илья его уже издалека привычно разглядел поверх чужих голов. Серая форма, отъеденные морды, глаза рыщущие, цепкие. Наметанные. Раз, раз, раз. И даже собака служебная на цепи: полное сходство. Тут, понятно, она не для того. Тут она просто нюхает себе наркотики, взрывчатку, наверное. Но ведь она и страх может унюхать.

Илья стал смотреть в пустоту, чтобы мимо цепких глаз, чтобы не примагнититься к ним. Стал думать ни о чем, чтобы ничем не пахнуть.

– Молодой человек!

Он тут же застыл послушно. Как они его узнали? По оттенку кожи? По ссутуленной спине? По голове пригнутой? Как собака зверя узнает?

– Подойдите. Документы.

Он отдал паспорт. Листнули на прописку, цыкнули.

– Откуда возвращаетесь?

Врать или правду говорить? Не будут же они проверять. Ездил… Ездил куда-нибудь. Отдыхать. К бабке. В командировку. Как они проверят?

– Отбывал. Наказание.

– Справку об освобождении.

Сразу другим тоном с ним. Хозяйским.

Достал ему справку. Лейтенант отвернулся с ней, побурчал в рацию, послушал, что ему в ответ побурчали; Илья стоял молча, не спорил. Все у него было чисто. От звонка до звонка: в УДО отказано.

– Перевоспитался, Илья Львович? – лейтенант наконец обернулся к нему, но справку не возвращал, зачем-то складывал ее пополам.

Москва отъезжала вдаль за его спиной, кукожилась, небо ее мелело и сворачивалось; гам людей и рык машин глохли. Лейтенант своим пузом, своей пятнистой грудиной, своей харей замещал всю Москву. Илья вроде бы знал: ничего он ему не сделает. Просто нужно сейчас ему дать, позволить почувствовать власть. И его тогда отпустит, а он отпустит Илью. Он тут за этим стоит, за этим на службу пошел.

– Так точно, гражданин начальник.

– Следуешь к месту проживания?

– В Лобню.

– Адрес по прописке?

– Деповская, дом шесть.

Лейтенант сверился с паспортом, смяв без необходимости попутные страницы. Был он, наверное, такого же возраста, как и Илья, но погоны делали его старше. Хотя это Илье, а не ему, последние семь лет каждый год за три шел.

– Домой едешь. Имеешь право, – хмыкнул он. – Двести двадцать восьма-ая, – прочитал он. – Точка один. Это что? Точка один. Напомни.

– Приготовление. И сбыт. У меня только подготовка к сбыту, гражданин начальник.

Илья смотрел ему чуть пониже подбородка – есть такая особая точка, куда следует смотреть сотрудникам во время разговора. Не в глаза и не в пол.

Мусор тянул время, ему нравилось, что он может время гнуть, как проволоку.

Тут собака вдруг взлаяла на загнанного таджика с клетчатой, как у всех, сумкой.

– Ладно. На учет не забудь встать. – Лейтенант сунул Илье его справку. – И не торгуй больше.

Илья кивнул, отошел в сторону, убрал бумаги во внутренний теплый карман, где и сам отсиживался, пока допрос длился. Лейтенант уже увлекся таджиком, таджик был более перспективный.

Просеялся.

Контуженный мир помаленьку пришел в чувство, начал разговаривать.

Но теперь, подойдя к Москве поближе, Илья видел в ней везде только то, чего издалека, из поезда было не разглядеть: ментов. На вокзальной площади, у входа в метро, в павильонах и на станциях. Стаями, все с овчарочьими глазами. Хотя, может, это не в Москве было дело, а в Илье.

* * *Забирали его из лета, выпустили в самый конец осени. И Москва, в которую его выпустили, не была похожа на ту, из которой его забирали.

Москва стояла сейчас как голое ноябрьское дерево – влажная, темная; раньше вся она была обросшая яркими вывесками, киосками для торговли чем попало – а теперь посуровела, стряхнула с себя разноцветицу, разделась до гранита.

А Илья обожал ее раньше, когда она притворялась сплошным галдящим базаром – ему казалось, что на этом базаре он сможет купить себе любое будущее. Он приезжал тогда в Москву из своей Лобни электричкой – в университет, в клубы, на концерты – и каждый раз воображал себе себя москвичом. Надо было только доучиться, найти работу в центре и снять с друзьями квартиру. В Москве земля была волшебная, удобренная гормонами роста: ткни в нее свои желания – вырастут и работа денежная, и модные друзья, и девушки самые красивые. Москва и сама была от себя пьяная, и всех своим хмелем угощала. В ней все было возможно. И от Москвы не убыло бы, если б Илья отщипнул от ее пухнущего сладкого теста свой кусочек счастья.

А сейчас она как будто ему снилась – она ведь часто снилась ему там, на зоне. Она стала строже и прилизанней, серьезней, официальнее – и выглядела от этого по-понедельничному похмельной. Он узнавал ее и не узнавал; чувствовал себя в ней чужим, туристом. Туристом из Соликамска, и еще из прошлого.

Немного постоял на площади трех вокзалов: среди других обалдевших иногородних его, приезжего из зоны, тут было не так заметно. Можно было сделать вдох и проморгаться.

Проморгался и пошел.

Он ступал по Москве осторожно, чтобы она от слишком широких взмахов и слишком уверенных шагов и в самом деле не оказалась бы сном и не рассеялась бы; чтобы не очнуться от нее в масляной серой тюремной хате, в зябкой духоте, среди шконок и тычущихся в тупик жизней, в запахе носков и вечном страхе ошибиться.

Но Москва стояла надежно. Она была взаправду и навсегда.

Его освободили. Точно освободили.

Илья купил на предпоследние деньги билет в метро и поехал под землю. Ему навстречу конвейером вынимало из недр московских людей – и тут можно было посмотреть им на лица. Люди за семь лет успели приодеться, даже таджики. Вперед и вверх они глядели решительно, многие взбирались по ступеням, не могли дотерпеть полминуты: наверху безотлагательные дела. Москвичи очень спешат жить, вспомнил Илья. А колония безвременью учит.

Из всех встречных – а там были и обнимающиеся любовно старики, и поп в телефоне, и не сдающийся возрасту панк – Илья запинался только о женщин. Так он за эти годы отвык от них. Так забыл, до чего они на людей не похожи, до чего их прекрасней!

И если вдруг одна из них отвечала Илье на его взгляд своим взглядом, то он за эту ее блесну цеплялся, и она рвала и тащила его в свой противоток – за собой, на поверхность.

Потом какая-то поморщилась, фыркнула неслышно, и Илья сразу осел, сжался: ведь они в нем могут понять недавнего арестанта. У него на лбу это написано сизым, бритвой вырезано на землистой коже. Куртка на нем сидит как роба. Женщины чуют опасность в мужчине, чуют голод и ненадежность – это в них звериное, безошибочное.

Дальше Илья за ними подглядывал исподтишка, стеснительно, чтобы больше никто его не разоблачил. Подглядывал – и в каждой искал сходство с Верой. Само собой так получалось.

Вере он решил ни за что не звонить.

Простить ей все и не звонить ей. Разговор этот ничего не даст ему, даже если она и согласится на разговор. Голос ее услышать только? Зачем? Он сам с собой уже столько раз все за нее проговаривал по ролям: и вопросы, и ответы. Уговоры, упреки. Воображаемая Вера всегда ускользала.

Настоящая Вера все ему разъяснила одним звонком, на второй уже год. Извинилась, как могла покаялась. Сказала, что не хочет врать. Что встретила человека. Что имеет право быть счастливой. Повторила это, как будто Илья с ней спорил. А он с ней при людях спорить не мог.

Не навещала его ни разу.

Поэтому он спорил с Верой воображаемой – еще пять лет. Но и воображаемую Веру не мог переубедить.

В вагоне метро он мог людей разглядывать безбоязненно, даже сидящих ровно напротив. В вагоне он никому не был нужен: все утопли в своих телефонах. Тетки крашеные крашеными ногтями, раскосые гастарбайтеры – мозолями, школьники своими пальчиками-спичками, все разгребают в экранах что-то, у всех какая-то внутри стеклышек другая, более настоящая и интересная жизнь. Раньше смартфоны были только у продвинутых, у молодых. А пока Илья сидел, сделали и басурманский интернет, и для стариков свой какой-то, и для молокососов.

У них на хате был один только телефон. Конечно, не у Ильи. Илье приходилось выторговывать себе секунды звонков и минуты во «ВКонтакте» за сигареты из маминых передач. Деньги бы отобрали сразу, а сигареты только ополовинивали, когда потрошили посылку: пошлина. И связь была дорогая. Так что и секунд маминого голоса, и минут на Вериной страничке оставалось – в обрез. Хотя Вера туда фотографий почти не выкладывала, одни ссылки на клипы какие-то, на личностные тесты, на бессмысленную дрянь. Может, понимала, что Илья из тюрьмы смотрит на нее, и не хотела, чтобы видел.

И все-таки Илья иногда выкраивал себе немного времени, чтобы на Суку посмотреть. Как там у него? Как жизнь идет. Как звания растут. Как он в Тае отдыхает. Как в Европе. Какой «Инфинити» он себе купил. Каких девушек обнимает.

Жизнь у Суки шла парадно. У Ильи горло крючьями драло, когда он Сучьи фотографии разглядывал; сердце ножом скоблило. Не мог смотреть на это – и не смотреть не мог: как человек вместо него живет.

А на остальную часть мира Илье уже трафика не хватало. В долг на зоне попадать было нельзя, там вся жизнь была только в дебет.

Ничего, привык без телефона. Хотя до посадки только о нем и мечтал, матери за год на день рождения заказывал, в универе на парту выкладывал сразу, как приходил на пару, чтобы девчонки восторгались диагональю экрана.

Это не самое еще такое, к чему там привыкать пришлось.

Вышел на «Савеловской».

Опять менты. Всюду менты.

Через Третье кольцо медленно проворачивали миллион автомобилей, фары горели днем, грязь из-под колес была взвешена в воздухе, люди выкипали из подземных переходов, Москва ворочалась и дышала. Живая. Илье хотелось трогать ее, трогать все подряд, гладить. Он семь лет хотел потрогать ее, Москву.

– Мне до Лобни.

Электрички поменялись сильно.

Он их помнил замызганными, зелеными, с исцарапанными стеклами, с изрисованными боками, с деревянными общими скамейками, пол в подсолнечной шелухе, пиво пролитое испаряется медленно, и все этим пивом пропахло. А теперь: белые новые поезда с желтыми стрелами на бортах, сиденья мягкие: каждому – свое. Пассажиры сидели чинно. Белые поезда их облагородили.

– Не хочешь со мной на Навку сходить? Ледовое шоу, – говорила одна ухайдоканная тетка другой. – Я тот раз была, феерия.

– Может, и сходила бы. Навка-то за этого выскочила, с усами, ну? Который путинский секретарь. Ничего мужчина, – отвечала та, более чем пятидесятилетняя, оштукатуренная поверх измождения. – Импозантный.

– Да ну его, – отмахивалась первая. – Навка и получше бы себе могла. Мне вот знаешь кто нравится? Лавров. Лавров хороший. Я бы с Лавровым лично. Он и порешительней твоего усатого будет.

Илья слушал и ничего не понимал. Поезд медлил. Пустые кишки урчали, под ложечкой сосало. На привокзальный чебурек он денег пожалел: цены в ларьке были московскими, а транспортные ему выдавали соликамскими. Зачем тратиться на чебурек, когда скоро мамины щи горячие?

Очень захотелось этих щей. Трехдневных. Со сметанкой. Хлеба туда сухого покрошить, как в детстве, как дед показывал. Баланду навести. Притопить корки в супе, но не до мякиша, а чтобы чуть-чуть еще хрустко было, подышать щами – и, обжигаясь, ложку в рот.

Слюна пошла.

А мать будет сидеть углом к нему за их полуметровым столиком – и реветь, небось. Столько не виделись.

Первые четыре года она ездила к нему каждые шесть месяцев: все, что могла отложить со своей зарплаты, тратила на дорогу до Соликамска, на гостинцы к свиданиям. Потом стало шкалить давление, Илья в колонии вроде как обжился – и стал отговаривать ее от этих поездок. Стали обходиться звонками, хотя мать все порывалась приехать.

А последний год разговоры часто ее слезами кончались. Хотя чего уж было плакать, когда всего ничего оставалось, в сравнении с отбытым. А что он может ей сказать, когда рядом или вертухай, или, хуже, блатной, у которого Илья свою маму на минуту откупил? Так что, как только она – в слезы, Илья сразу отбой давал. Нельзя было иначе. Понимает она это?

Ничего, сегодня пускай наплачется. Сегодня можно. Все кончилось.

* * *– Станция Лобня!

На одном пути остановилась электричка, другой был по горизонт занят товарным составом: заиндевевшие цистерны с нефтепродуктами. Поверх инея шла роспись пальцем – «Крым наш», «Обама чмо», «14/88», «Виталик + Даша», «Мая радзiма – Мiнск» и что-то еще. Илья читал механически, пока шагал к переходу. Крым случился, когда Илья был на зоне, и случился как-то мимо него. Зэки к Крыму были равнодушны, завоевания вертухайского государства их не колыхали. Зэки – оппозиция по определению. Поэтому колониям на выборах и голоса не дают.

До дома от станции решил пройти ногами. Нужно было все это в первый раз ногами пройти. Хотелось. Да и быстрей получится, чем маршрутку ждать.

В Лобне погода была другая. Это Москва жаром дышала, растопленная машинной гарью. В Лобне воздух был прозрачней, морозней; с неба тут сыпало холодной солью, секло щеки. Тротуары не протаяли, вместо асфальта был всюду утоптанный снег. Облепленные машины месили колесами бурую смесь. Блочные дома швами наружу стояли обветренные, невеселые. Люди были настороже. Накрашенные бледные женщины чесали с решимостью куда-то, студя обтянутые колготками ноги.

Полчаса всего электричкой от Москвы, а казалось – в Соликамск приехал.

Москва за семь лет постарела, а Лобня вот не изменилась ничуть: та же, что и когда забирали Илью. Та же, что и в его детстве. И Илья в Лобне был родной.

С Ленина свернул на Чехова. Там три улицы шли обрезками, с одной стороны в Ленина упираясь, а с другой – в Промышленную: Чехова, Маяковского и Некрасова. На Чехова стояла материна школа, восьмая. Материна – и его, Ильи.

Она его, конечно, к себе устроила, хотя рядом с домом – во дворах – была другая школа, четвертая. Туда удобнее было бы, ближе: до восьмой детскими шагами полчаса. Но мамка взяла под крыло. До седьмого класса вместе до школы ходили. Потом девчонки начали смеяться, и Илья стал сбегать из дома на десять минут раньше матери, чтобы доказать взрослость и независимость. С сигаретами тогда же началось.

Напротив школьного подъезда Илья замер. Желто-белая, блочная, трехэтажная, окна трехчастные, как дети у домиков рисуют – такая же школа, как у всех остальных в стране. Ее, кажется, ни разу не ремонтировали за последние лет двадцать, хранили для Ильи в первозданном виде. Чтобы легче все вспомнить было.

Дохнул поглубже. Посмотрел на окна: во втором этаже мелкие бегали. Продленка. Времени было три дня.

Мать из школы уже ушла.

Можно было бы прямо тут ее встретить, у ограды, если б поезд пораньше прибывал. И вместе обратно до дома по снегу, обычной дорогой – по шоссе, через переезд.

Но вместе с ней бы ведь и другие училки выходили бы. Завуч, мымра. Узнали бы Илью, конечно, несмотря на землистую кожу и обритые волосы. Столько лет вдалбливали ему в голову свои буквы и цифры… Узнали бы точно.

И что тогда? Как мать своим коллегам его посадку объясняла? Как он сам ей объяснил? Ей-то пришлось поверить: не в то же верить, что сын – наркоман и наркотиками торгует. А теткам всем этим школьным… Им верить в него без надобности. В глаза – покивают, поохают, а за глаза? Опозорил он мать перед всеми? Стали бы они с ним здороваться? А Илья – с ними?

Сунул руки в карманы, нахохлился, заспешил дальше. Чтобы не увидели, в самом деле. Встретимся попозже с ними со всеми, когда придумаем, что говорить и как себя подавать. Встретимся рано или поздно. Маленький город – Лобня.

По Промышленной вдоль русских бетонных заборов он выбрался на Букинское шоссе и двинул по обочине наперекор снегу, оскальзываясь, но не падая. Брезжил сквозь снег МФЮА, Вера тут училась.

У двадцать седьмого дома остановился еще раз.

Верин.

Серая шестнадцатиэтажка с желтыми застекленными лоджиями: так люди балконы называют, когда пытаются себе у жизни еще пару квадратных метров урвать. Илья насчитал седьмой этаж. Там Вера еще, интересно? Или уехала в Москву, как собиралась? Ей сейчас двадцать семь, как и Илье. Вряд ли еще с родителями живет.

Таких обшарпанных панельных шестнадцатиэтажек, как Верина, тут было три, они стояли особняком на краю массива. Снизу к ним прилепилось похожее на самострой небольшое красное кирпичное здание: совершенно неуместный здесь театр. Поверх второго этажа шли огромные, почему-то готические буквы – «КАМЕРНАЯ СЦЕНА». Илья прощупал их взглядом. Криво улыбнулся новому смыслу старого названия.

Театр всегда тут торчал и всегда так назывался, сколько Илья себя помнил, сколько ходил к этому дому Веру провожать и встречать. Репертуар: «Ваал», «Пришел мужчина к женщине», «Пять вечеров». Скоро новогодние елки.

Поежился. Среди этих панельных-кирпичных декораций накатывало его застиранное прошлое в полном цвете. Четче вспоминалось, чем хотелось бы вспомнить.

В десятом классе, в апреле, он сюда Веру пригласил. На «Горе от ума». Родители отпустили. Весь спектакль он гладил ее по коленке, слушал, как она дышит – рвано. Слушал и плыл. Сердце колотилось. Актеры бубнили что-то неслышно.

А Вера отвела его ладонь и в искупление этого сцепилась с ним пальцами. Сладкие духи были у нее, со специей какой-то острой. Позже он узнал: эта острота в приторном коктейле – это она сама была, Вера, ее мускус. Карету мне, карету.

И потом в подъезде ее глупо поцеловал. Пахло кошками и текущим паровым отоплением: уют. На вкус ее язык оказался такой же, как и его собственный. Поцелуй ничем на книжные похож не был. Ломило внизу живота, было стыдно за это, и не было сил остановиться. Вера шептала. Когда ее крикнул в лестничный колодец с седьмого этажа отец, Илья ключом накарябал на том самом месте: «Вера + Илья». Наверное, никуда это признание с тех пор не делось. Ходит она мимо него каждый день – и плевать.

А после каникул, когда все уже очень повзрослели, она позвала его к себе в гости. Родителей не было. «Давай уроки поделаем». Диван полосатый, продавленный. Мускус. Оказывается, не духи. Светло было, и от света очень неловко. На полу стояла полная наполовину двухлитровая бутылка «Фанты». Потом они – потные, тощие – пили жадно по очереди оранжевое колючее и смотрели друг на друга, не зная, как дальше жить.

Ну и дальше. Дальше все-таки как-то еще три года. Жили-были.

Илья прищурился на ее балкон, на окна: не мелькнет силуэт? Было непроглядно. Да нет там Веры, наверное. Уехала в Москву. Пустой безглазый балкон. Стекло мутное, а за ним – велосипед, банки с соленьями, удочки отцовские.

Перешагнул через переезд, двинул дальше по Букинскому, пытаясь нарисовать себе на снежном темнеющем шоссе лето и летние их с Верой тем же маршрутом гулянья. Не рисовалось. Вместо этого назойливо, как сигаретный дым, который рукой не разогнать, висела перед глазами картина из «Рая». Той ночью. Танцпол. Сука. Все, что случилось. Висела и выедала глаза дымом, до слез. Все он правильно тогда сделал? Да. Да? А она потом? И все равно – да?

Ничего. Теперь все кончилось. Скоро семь лет забудутся. Будет обычная жизнь.

Он оставил по левую руку лобненский скверик: четыре скамейки квадратом у подножия гигантской опоры ЛЭП и кучкующиеся неподалеку березки, чахлые и калечные от соседства с высоким напряжением. Несмотря на ледяную соль, на скамейках дежурили мамочки с колясками, питали младенцев кислородом.

Свернул на Батарейную.

Прошел памятник самой Батарее, которая Лобню обороняла во время войны: постамент с древней зениткой, установленный как будто в обложенный гранитом огромный окоп. По внутренним стенам окопа – таблички с фамилиями павших героев. Один туда узенький заход с улицы, а больше окопного нутра ниоткуда не видно. Тут с Серегой курили обычно после школы, а рядом бомжи травились водкой с нечеткими этикетками. Илья с Серегой читали фамилии на табличках, искали: у кого ржачней, тот выиграл. Бомжи трудно говорили о жизни в своей параллельной вселенной. Илья запоминал слова. Потом шли к Сереге рубиться в плейстейшн, пока родаки не вернутся. А потом еще по улице ходил один, выветривал дым. Если бы мать поймала его на куреве, хана бы ему была.

От Батареи перебежал улицу – и вот уже начало Деповской. Защемило.

Двор сложен из хрущевок: бурый кирпич, белые рамы. Перекошенная карусель припорошена. Голые березы шестиэтажные.

Уже и дом показался, Илья даже окно свое нашел, торцевое. А мать видит его сейчас? Ведь бегает наверняка смотреть его, пока еда греется. Он ей помахал.

Прошел гаражами.

Помойка разрисована персонажами «Союзмультфильма»: Львенок, Черепаха, Винни-Пух, Пятачок. Поблекли, шелушатся, смеются. Над гаражами колючка натянута: там сзади – территория железнодорожного депо, в честь которого и улица. Старуха крошит замерзшим помоечным голубям хлеб и за бесплатный хлеб их воспитывает. Девчонка незнакомая выбежала в плюшевом домашнем костюме мусор вынести. Заметила Илью: пришлось бы встретиться у мусорных баков. Развернулась от греха подальше и засеменила через холод на дальнюю свалку со своими пакетами. Илья только руки в карманы поглубже засунул.

Подъезд.

Поднял палец к кнопкам домофона. Голова закружилась. Кнопки были те же, что и семь лет назад. Дверь та же была. Палец вот был другой совсем. Но подъезд – внутри – он ведь такой же? И квартира. И мама.

Нажал: ноль, один, один. Вызов. Заверещало. И заворочалось сердце. Не думал, что будет волноваться. Чего волноваться?

Он столько себе этот день представлял. Столько думал о нем. Когда приходилось в колонии терпеть – думал об этом подъезде, об этом домофоне. О возвращении. Были вещи, которые приходилось жрать – ради того, чтобы вернуться. Чтобы снова стать нормальным.

Как?

Доучиваться пойти. Мать по телефону говорила: ты не должен им позволить себя искалечить. Они у тебя отобрали столько лет, но ты все еще молодой. Мы все наладим. Один раз смог без взятки в МГУ поступить, подготовились мы с тобой как-то, сможешь и вернуться. Не филфак, не МГУ, так другое что-нибудь. Ты талантливый, у тебя ум гибкий, ты только не дай ему окостенеть, закоснеть. Не позволяй себе озвереть. У тебя защитный слой. Он все отталкивает, всю мерзость. Что бы там с тобой ни происходило, в тюрьме, не пускай внутрь. Пусть это не ты там как будто. Как будто это роль, которую ты должен играть. А настоящий ты во внутреннем кармане спрятался и пересиживаешь. Не пытайся только, ради бога, там героя играть. Делай, что сказано. А то сломают, Илюша. Сломают или совсем убьют. Систему не перебороть, а зато можно незаметным сделаться, и она про тебя забудет. Надо переждать, перетерпеть. Вернешься, и мы уж все наладим. Соседи косо смотреть будут – переедем в твою чаянную Москву. Там никто никого не знает в лицо, там у людей памяти на один день хватает. И девушку еще найдешь себе, ладно с ней, с Веркой, ведь и ее понять можно. Только живым вернись, только здоровым. Да хоть рисовать, ладно с тобой, иди уж! Двадцать семь лет – все только начинается!