Полная версия:

Метро 2034

Восстановить телефонное сообщение с Серпуховской так и не удалось, и за ту неделю, которая прошла со дня выхода каравана, полковник, как и многие другие севастопольцы, потеряли очень важное, редкое для обитателей метро чувство близости к людям.

Пока работала связь, пока караваны ходили регулярно и до Ганзы было меньше дня пути, каждый из живущих на Севастопольской был волен уйти или остаться, каждый знал, что всего в пяти перегонах от их станции начиналось настоящее метро, цивилизация… Человечество.

Так, наверное, раньше чувствовали себя заброшенные в Арктику полярники, ради научных изысканий или высоких заработков добровольно обрекавшие себя на долгие месяцы борьбы с холодом и одиночеством. До большой земли – тысячи километров, и все же она где-то рядом, покуда действует радио, а раз в месяц над головами слышится гул моторов самолета, сбрасывающего на парашютах ящики с тушенкой.

Но теперь льдина, на которой стояла их станция, откололась, и ее с каждым часом уносило все дальше – в ледяную пургу, в черный океан, в пустоту и неизвестность.

Ожидание затягивалось, и смутное беспокойство полковника за судьбу посланных к Серпуховской разведчиков постепенно превращалось в мрачную уверенность: этих людей он больше никогда не увидит. Снимать с оборонного периметра трех новых бойцов, чтобы точно так же швырнуть их навстречу неведомой опасности, а вполне возможно – и верной гибели, так и не найдя при этом выхода из положения, он просто не мог себе позволить. Опускать гермоворота, перекрывать южные туннели и собирать большую ударную группу ему все же казалось преждевременным. Если бы только кто-нибудь принял сейчас решение за него… Решение, которое обречено оказаться неверным.

Командир периметра вздохнул, приоткрыл дверь и, воровато оглянувшись, подозвал часового.

– Папироской не угостишь? Но эта – крайняя, больше мне не давай, как бы ни просил! И не говори никому, ладно?

* * *Надя, кряжистая говорливая тетка в дырявом пуховом платке и измазанном переднике, принесла горячую кастрюлю с мясом и овощами, и дозорные оживились. Картошка и огурцы с помидорами считались здесь самым изысканным деликатесом: кроме Севастопольской, овощами могли попотчевать разве что в паре лучших ресторанов Кольца или Полиса. Дело было не только в сложных гидропонических установках, необходимых для выращивания сбереженных семян, но и в том, что мало кто в метро мог растрачивать киловатты электричества, чтобы разнообразить солдатское меню.

Даже на стол к начальству овощи попадали лишь по праздникам, обычно же ими баловали только детей. Истомину пришлось изрядно поспорить с поварами, чтобы убедить их добавить вареной картошки и по помидору к полагающейся по нечетным числам свинине – для поддержания боевого духа.

Затея сработала: стоило Наде, по-бабски неловко скинув с плеча автомат, приподнять крышку кастрюли, как морщины на лицах дозорных стали разглаживаться. Под такой ужин продолжать набившие оскомину разговоры о сгинувшем караване и задерживающейся разведгруппе не хотелось.

– Сегодня вот целый день почему-то о Комсомольской вспоминаю, – сказал, разминая картошку в своей алюминиевой миске, седой старик в ватнике с метрополитеновскими лычками. – Вот бы попасть, посмотреть… Какая там мозаика! На мой вкус, самая красивая станция в Москве.

– Да брось, Гомер, небось, ты просто жил там, вот и любишь ее до сих пор, – немедленно отозвался небритый толстяк в ушанке. – А на Новослободской витражи? А на Маяковской – колонны такие воздушные и фрески на потолке?

– Мне Площадь революции всегда нравилась, – стеснительно признался снайпер, тихий серьезный мужчина в годах. – Сам знаю, что глупости, но вот все эти суровые матросы и летчики, пограничники с собаками… С детства обожал эту станцию!

– А чего это глупости? Там очень даже симпатичные мужички в бронзе изображены, – поддержала его Надя, соскребая остатки со дна кастрюли. – Эй, бригадир, смотри, без ужина останешься!

Сидевший особняком высокий плечистый боец неторопливо приблизился к костру, забрал свою порцию и вернулся на прежнее место – поближе к туннелю, подальше от людей.

– Он вообще на станции появляется? – шепотом спросил толстяк, кивая на тонущую в полумраке широченную спину.

– Больше недели безвылазно здесь сидит, – так же тихо ответил снайпер. – Ночует в спальнике. Как у него только нервы выдерживают… Хотя, может, ему просто нравится это дело. Три дня назад, когда упыри чуть Рината не загрызли, он потом ходил и добивал их. Вручную, минут пятнадцать. Возвращается – сапоги все в кровище, автомат тоже… Довольный.

– Не человек, а машина… – вставил долговязый пулеметчик.

– Я с ним даже спать рядом побаиваюсь. Видел, что у него с лицом? Я ему и в глаза посмотреть-то не могу.

– А я, наоборот, только с ним себя спокойно и чувствую, – пожал плечами старик, которого называли Гомером. – Да что вы к нему привязались? Он хороший человек, покалеченный только. Это в станциях красота важна. А Новослободская твоя, кстати, полная безвкусица! Такие витражи на трезвую голову смотреть невозможно… Тоже мне, витражи!

– А мозаика на колхозную тему в полпотолка – не безвкусица?!

– И где ты нашел на Комсомольской такие панно?

– Да все это чертово советское искусство либо про колхозную жизнь, либо про летчиков-героев! – разошелся толстяк.

– Сережа, не трогай летчиков, – предупредил снайпер.

– И Комсомольская – дрянь, и Новослободская – дерьмо, – послышался глухой низкий голос.

От неожиданности толстяк поперхнулся заготовленными словами и уставился на бригадира. Остальные тоже сразу затихли, ожидая продолжения: тот почти никогда не принимал участия в их разговорах, даже на прямые вопросы отвечая совсем коротко или не отвечая вовсе.

Он так и сидел к ним спиной, не спуская глаз с жерла туннеля.

– На Комсомольской своды слишком высокие, колонны тонкие, вся платформа с путей простреливается – как на ладони, и переходы перекрывать неудобно. А на Новослободской все стены в трещинах, сколько они их ни замазывают. Одной гранаты хватит, чтобы похоронить всю станцию.

И витражей там уже давно нет. Полопались.

Хрупкая штука.

Возразить никто не осмелился. Помолчав немного, бригадир бросил:

– Я иду на станцию. Гомера беру с собой. Смена будет через час. Артур остается за старшего.

Снайпер зачем-то вскочил и кивнул, хотя бригадир этого видеть не мог. Старик тоже поднялся и стал суетливо собирать разложенные вокруг пожитки в вещмешок, так и не доев свою картошку. К костру боец подошел уже при полном походном снаряжении, в своем непременном шлеме и с объемистым рюкзаком за плечами.

– Удачи.

Глядя на две удаляющиеся по освещенному перегону фигуры – могучую бригадирскую и сухонькую Гомера, снайпер зябко потер руки и поежился.

– Что-то похолодало. Подкиньте угольку, а?

За всю дорогу бригадир не проронил почти ни слова, уточнил только – правда ли, что Гомер раньше был помощником машиниста, а до того – простым обходчиком путей. Старик посмотрел на него подозрительно, но отпираться не стал, хотя на Севастопольской он всем всегда говорил, что дослужился до машиниста, а про свою работу обходчиком вообще предпочитал не распространяться, считая ее того недостойной.

В кабинет начальника станции бригадир вошел без стука, сухо отдав честь расступившимся караульным. Ему навстречу удивленно поднялись из-за стола Истомин и полковник – всклокоченные, усталые, растерянные. Гомер робко замер у входа, переминаясь с ноги на ногу.

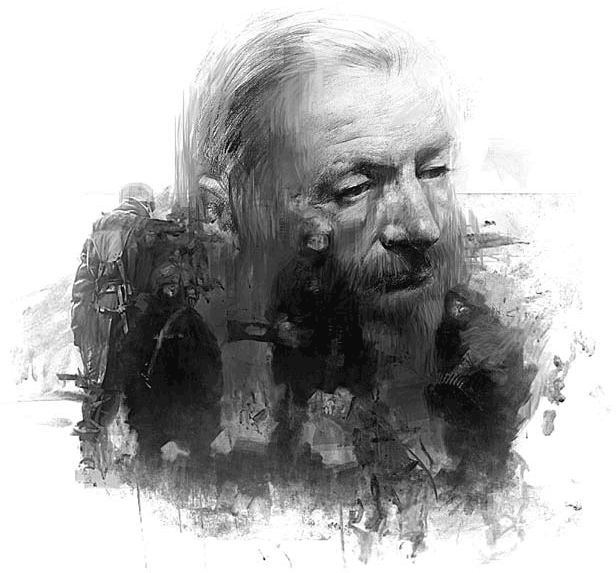

Бригадир стащил и поставил прямо на истоминские бумаги свой шлем, провел рукой по выбритой наголо макушке. В свете лампы стало видно, как страшно обезображено его лицо: левая щека перепахана и стянута огромным шрамом, словно от ожога, глаз превратился в узкую щель, к уголку губ от уха ползет, извиваясь, толстый лиловый рубец. Хотя Гомер и считал, что привык уже к этому лицу, сейчас, как и впервые, когда он его увидел, изнутри защекотал противный холодок.

– Я сам пойду к Кольцу, – не здороваясь, выстрелил бригадир.

В комнате повисло тяжелое молчание. Гомер и раньше слышал, что бригадир, будучи незаменимым бойцом, имел особые отношения с начальством станции. Но только теперь он начал понимать, что, в отличие от всех остальных севастопольцев, бригадир дозора, кажется, вообще не подчинялся руководству.

Вот и сейчас он словно не ждал одобрения от этих двух пожилых, утомленных мужчин, а отдавал им приказ, который они обязаны были выполнить. И Гомер, – в который раз – спросил себя: что же это за человек?

Командир периметра переглянулся с начальником, насупился, собираясь возразить, но лишь обреченно махнул рукой.

– Решай сам, Хантер… Тебя все равно не переспоришь.

Глава вторая

Возвращение

Жавшийся у входа старик насторожился: этого имени ему раньше на Севастопольской слышать не приходилось. Не имя даже, а кличка – как и у него самого – никакого, разумеется, не Гомера, а самого заурядного Николая Ивановича, нареченного именем греческого мифотворца уже тут, на станции, за свою неуемную любовь ко всяческим историям и слухам.

…«Ваш новый бригадир», – сказал полковник дозорным, с хмурым любопытством оглядывавшим плечистого новичка в кевларе и тяжелом шлеме. Тот, пренебрегая этикетом, равнодушно отвернулся от них: туннель и укрепления, похоже, интересовали его куда больше, чем вверенные ему люди. Подошедшим знакомиться подчиненным протянутые руки сдавил, но сам представляться не стал. Молча кивал, запоминая очередное прозвище, и пыхал в лицо синей папиросной гарью, обозначая дистанцию. В тени приподнятого забрала мертвенно, тускло поблескивал окантованный шрамами глаз-бойница. Настаивать никто из дозорных ни тогда, ни позже не отважился, и вот уже два месяца его называли просто «бригадиром». Решили, что станция раскошелилась на одного из тех дорогостоящих наемников, что вполне обходятся без прошлого и без имени.

Хантер.

Гомер беззвучно пожевал странное слово на губах. Больше подходит для среднеазиатской овчарки, чем для человека. Он тихонько сам себе улыбнулся: надо же, помнит еще, что были такие собаки. Откуда это все в голове берется? Бойцовая порода, с куцым обрубленным хвостом и срезанными под самый череп ушами. Ничего лишнего.

А имя, если повторять его про себя долго, начинало казаться неуловимо знакомым. Где же он мог слышать его раньше? Влекомое бесконечным потоком сплетен и баек, оно некогда зацепило его чем-то и осело на самое дно памяти. А сверху уже нанесло толстый слой ила: названия, факты, слухи, цифры – все эти бесполезные сведения о жизни других людей, которые Гомер с таким любопытством слушал и так усердно старался запомнить.

Хантер… Может быть, рецидивист, за голову которого Ганза объявила награду? Старик бросил пробный камень в омут своего склероза и прислушался. Нет, мимо. Сталкер? Не похоже. Полевой командир? Ближе. И, вроде бы, даже легендарный…

Гомер еще раз исподтишка глянул на бесстрастное, будто парализованное лицо бригадира. Его собачье имя ему все же удивительно шло.

– Мне нужна тройка. Возьму Гомера, он знает здешние туннели, – не оборачиваясь к старику и не спрашивая его согласия, продолжал бригадир. – Еще одного можете дать по своему усмотрению. Ходока, курьера. Пойду сегодня же.

Истомин суетливо дернул головой, одобряя, потом, опомнившись, вопросительно поднял глаза на полковника. Тот, насупленный, тоже буркнул, что не имеет ничего против, хоть все эти дни и сражался так отчаянно с начальником станции за каждого свободного бойца. С Гомером советоваться, похоже, никто не собирался, но он и не думал спорить: несмотря на свой возраст, старик никогда еще не отказывался от подобных заданий. И на это у него были свои причины.

Бригадир оторвал от стола свой пудовый шлем и двинулся к выходу. Задержавшись на миг в дверях, бросил Гомеру:

– С семьей попрощайся. Собирайся надолго. Патронов не бери, я выдам, – и канул в проеме.

Старик подался, было, за ним, надеясь хотя бы в общих словах услышать, к чему предстоит готовиться в этом походе. Но когда он показался на платформе, Хантер был уже в десятке своих широких шагов, и догонять его Гомер не стал, а только покачал головой, провожая взглядом.

Вопреки обычному, бригадир остался с непокрытой головой: забыл, задумавшись о другом, или, может, сейчас ему не хватало воздуха. И когда он миновал стайку бездельничающих в обеденный перерыв молоденьких свинарок, вслед ему брезгливо зашуршало: «Ой, девочки, надо же, какой урод!».

* * *– Где ты его только выкопал? – облегченно обмякнув на стуле и протягивая пухлую ладонь к пачке нарезанной папиросной бумаги, спросил Истомин.

Говорят, листья, которые с таким удовольствием курили на станции, сталкеры собирали на поверхности где-то чуть ли не в районе Битцевского парка. Как-то раз полковник шутки ради поднес к пачке «табака» дозиметр; тот и вправду принялся нехорошо пощелкивать. Старик бросил курить в одночасье, и кашель, терзавший его по ночам, стращая раком легких, стал понемногу отступать. Истомин же в историю о радиоактивных листьях верить отказался, не без резона напомнив Денису Михайловичу, что в метро в той или иной степени «светится» все, за что ни возьмись.

– Старые знакомства, – нехотя отозвался полковник; помолчав, довесил: – Раньше он таким не был. Что-то произошло с ним.

– Да уж, судя по его физиономии, что-то с ним определенно произошло, – хмыкнул начальник и тут же оглянулся на вход, словно Хантер мог задержаться и случайно его подслушать.

Командиру защитного периметра грех было жаловаться на то, что бригадир нежданно вернулся из холодного тумана прошлого. Едва появившись на станции, он превратился чуть ли не в главную точку опоры этого периметра. Но до конца поверить в его возвращение Денис Михайлович не мог до сих пор.

Известие о гибели Хантера – страшной и странной – туннельным эхом облетело метро еще в прошлом году. И когда два месяца назад он возник на пороге полковничьей каморки, тот поспешно перекрестился, прежде чем отпереть ему дверь. Подозрительная легкость, с которой воскресший преодолел блокпосты – будто пройдя сквозь бойцов, – заставляла сомневаться в том, что чудо это было благое.

В запотевшем дверном глазке виднелся вроде бы знакомый профиль: бычья шея, выскобленный до блеска череп, чуть приплюснутый нос. Но ночной гость отчего-то застыл вполоборота, опустив голову и не делая попыток разредить загустевшую тишину. Укоризненно посмотрев на откупоренную бутыль браги, стоявшую на столе, полковник вдохнул поглубже и отодвинул засов. Кодекс предписывал помогать своим – не проводя различий между живыми и мертвыми.

Хантер оторвал взгляд от пола, только когда дверь распахнулась; стало ясно, отчего он прятал вторую половину своего лица. Боялся, что старик его просто не узнает. Даже навидавшийся всякого полковник, для которого командование гарнизоном Севастопольской было просто почетной пенсией в сравнении с прежними бурными годами, увидев его, поморщился, словно обжегшись, а потом виновато рассмеялся – прости, не сдержался.

Гость в ответ даже не улыбнулся. За прошедшие месяцы жестокие шрамы, обезобразившие его лицо, успели немного поджить, но прежнего Хантера он старику все равно почти ничем не напоминал.

Объяснять свое чудесное спасение и последующее отсутствие он наотрез отказался, и на все вопросы полковника попросту не откликался, будто не слыша их. Хуже того, попросил Дениса Михайловича никому о своем появлении не сообщать – предъявил к оплате старый долг. Тому пришлось придушить здравый смысл, требовавший немедленно известить старших, и оставить Хантера в покое.

Впрочем, справки старик осторожно навел. Гость его ни в чем замешан не был, и никто его, давно оплаканного, уже не разыскивал. Тело, правда, так и не было обнаружено, но, выживи Хантер, он непременно дал бы о себе знать, уверенно сказали полковнику. Действительно, согласился он.

Зато, как это часто случается с бесследно пропавшими, Хантер, а вернее, его размытый и приукрашенный образ, всплыл в добром десятке полуправдивых мифов и сказаний. Похоже, эта роль его вполне устраивала, и разубеждать похоронивших его заживо товарищей он не спешил.

Помня о своих неоплаченных счетах и сделав верные выводы, Денис Михайлович утихомирился и даже стал подыгрывать: при посторонних Хантера по имени не называл, и, не вдаваясь в детали, приобщил к тайне Истомина.

Тому было, в общем, все равно: свою похлебку бригадир отрабатывал с лихвой, днюя и ночуя на передовой, в южных туннелях. На станции его почти не было заметно: приходил раз в неделю, в свой собственный банный день. И пусть даже он забрался в это пекло только ради того, чтобы спрятаться там от неведомых преследователей – Истомина, никогда не брезговавшего услугами легионеров с темной биографией, это не смущало. Лишь бы только дрался; а уж с этим все было в порядке.

После первого же боя роптавшие дозорные, недовольные высокомерием нового командира, примолкли. Единожды увидев, как он методично, расчетливо, с нечеловеческим холодным упоением уничтожает все дозволенное к уничтожению, каждый из них что-то для себя о нем понял. Сдружиться с нелюдимым бригадиром больше никто не пытался, но подчинялись ему беспрекословно, так что свой глухой, надорванный голос он никогда не повышал. Было в этом голосе что-то гипнотическое, и даже начальник станции принимался покорно кивать каждый раз, когда Хантер к нему обращался – даже не дослушав его до конца, просто так, на всякий случай.

Впервые за последние дни воздух в истоминском кабинете стал легче – будто здесь только что разразилась и миновала беззвучная гроза, принеся долгожданную разрядку. Спорить больше было не из-за чего. Лучшего бойца, чем Хантер, не существовало; если и он сгинет в туннелях, севастопольцам останется только одно.

– Я распоряжусь о подготовке операции? – первым предложил полковник, зная, что начальник станции все равно заговорит об этом.

– Трех суток тебе должно хватить, – Истомин чиркнул зажигалкой, прищурил глаз. – Больше мы их ждать не сможем. Сколько народу понадобится, как думаешь?

– Один ударный отряд ждет приказов, займусь другими, там еще человек двадцать. Если послезавтра о них, – полковник мотнул головой в сторону выхода, – ничего не будет слышно, объявляй всеобщую мобилизацию. Будем прорываться.

Истомин приподнял брови, но вместо того, чтобы возразить, глубоко затянулся еле слышно потрескивающей самокруткой. Денис Михайлович загреб несколько валявшихся на столе исчерканных листов и, близоруко склоняясь к бумаге, принялся чертить на них таинственные схемы, вписывая в кружочки фамилии и клички.

Прорываться? Начальник станции смотрел поверх седого стариковского затылка, сквозь плывущую табачную дымку на большую схему метро, висящую у полковника за спиной. Пожелтевшая и засаленная, испещренная чернильными пометками – стрелками марш-бросков и кольцами осад, звездочками блокпостов и восклицательными знаками запретных зон, схема эта была летописью последнего десятилетия. Десяти лет, из которых ни дня не прошло спокойно.

Вниз от Севастопольской пометки обрывались сразу за Южной: на памяти Истомина оттуда не возвращался никто. Долгая, ползущая вниз ветвистым корневищем линия оставалась девственно чистой. Завоевание Серпуховской линии оказалось севастопольцам не по зубам; здесь вряд ли хватило бы и всех натужных сил беззубого от лучевой болезни человечества.

Теперь же белесый туман неизвестности окутывал и тот обрубок их ветки, что упорно тянулся вверх, к Ганзе, к людям. Никто из тех, кому полковник завтра велит готовиться к бою, не откажется. На Севастопольской война на истребление человека, начавшаяся более двух десятилетий назад, не заканчивалась ни на минуту. Когда много лет живешь бок о бок со смертью, страх умереть уступает место равнодушию, фатализму, суевериям-оберегам и звериным инстинктам. Но кто знает, что ждало их впереди, между Нахимовским проспектом и Серпуховской. Кто знает, можно ли было вообще прорвать эту загадочную преграду и было ли там куда рваться.

Он припомнил последнюю свою поездку на Серпуховскую: базарные лотки, лежанки бродяг да ветхие ширмы, за которыми спят и любят друг друга те жители, что посостоятельней. Своего там ничего не выращивали, не было ни теплиц, ни загонов для скота. Вороватые, юркие серпуховчане кормились спекуляцией, перепродавая лежалый товар, за бесценок купленный у опаздывающих караванщиков, и оказывая гражданам Кольцевой услуги, за которые дома тех ждал бы суд. Не станция, а гриб-паразит, нарост на мощном стволе Ганзы.

Союз богатых торговых станций Кольцевой линии, Ганзой метко окрещенный в последнюю память о своем германском прообразе, оставался оплотом цивилизации в погружающемся в трясину варварства и нищеты метро. А Ганза… Ганза – это регулярная армия, электрическое освещение даже на самом бедном полустанке и гарантированный кусок хлеба каждому, у кого в паспорте стоял заветный штемпель о гражданстве. Паспорта такие на черном рынке стоили целое состояние, но если обладателя фальшивки удавалось уличить ганзейским пограничникам, платить ему приходилось головой.

Богатством и силой Ганза была обязана, конечно, своему расположению: Кольцевая линия опоясывала пучок остальных веток, пересадочными станциями открывая доступ к каждой из них и спрягая их воедино. Челноки, везущие чай с ВДНХ, и дрезины, доставляющие патроны из оружейных дворов на Бауманской, предпочитали сгружать свой товар на ближайшем ганзейском таможенном посту и возвращаться домой. Лучше уж дешевле отдать, чем в погоне за выгодой пускаться по всему метро в странствие, которое могло оборваться в любой миг.

Ганза иногда присоединяла смежные станции, но чаще они были предоставлены сами себе и превращались, при ее попустительстве, в серую территорию, где велись те дела, в причастности к которым ганзейские бонзы не хотели быть уличены. Радиальные станции, разумеется, были наводнены ее шпионами и на корню скуплены ее дельцами, но формально оставались независимы. Такова была и Серпуховская.

В одном из ведущих к ней перегонов навеки остановился состав, не успевший добраться до соседней Тульской. Обжитый сектантами и потому отмеченный на истоминской схеме сухим католическим крестиком, поезд превратился в затерянный посреди черной пустоши хутор. Если бы не рыщущие по соседним станциям миссионеры, падкие на заблудшие души, Истомин против сектантов и вовсе ничего бы не имел. Впрочем, до Севастопольской божьи овчарки не добирались, а проходящим мимо путникам они особых препятствий не чинили – разве что чуть задерживали их своими душеспасительными беседами. К тому же, второй туннель от Тульской к Серпуховской был чистым и пустым, им и пользовались местные караванщики.

Истомин снова скользнул взглядом вниз по линии. Тульская? Постепенно дичающий поселок, которому перепадают крохи от марширующих мимо севастопольских конвоев и ушлых серпуховских торгашей. Живут, чем бог пошлет: кто починяет разнообразный механический хлам, кто ходит на заработки к ганзейской границе, сидя целыми днями на корточках в ожидании очередного прораба с рабовладельческими замашками. «Тоже бедно живут, но ведь нет у них в глазах склизкой серпуховской жуликоватости, – подумал Истомин, – и порядка там куда больше. Опасность, наверное, сплачивает».

Следующая станция, Нагатинская, на его схеме была отмечена короткой черточкой – пусто. Полуправда: подолгу на ней никто не задерживался, но, случалось, копошился разномастный сброд, ведущий сумеречное, полуживотное существование. В кромешной тьме сплетались сбежавшие от чужих глаз парочки. Иной раз разгорался меж колонн чахлый костерок, у которого роились тени туннельных душегубов, собравшихся на тайную сходку.

Но на ночевку здесь останавливались только несведущие или самые отчаянные: далеко не все из посетителей станции были людьми. В шепчущем, желеобразном мраке, которым была заполнена Нагатинская, мелькали иногда, если приглядеться, подлинно кошмарные силуэты. И время от времени, ненадолго распугивая бездомных, раздирал спертый воздух истошный вопль бедолаги, которого утаскивали в логово, чтобы там неторопливо сожрать.

За Нагатинскую бродяги ступать не отваживались, и до самых оборонных рубежей Севастопольской простиралась «ничья земля». Название условное: у нее, разумеется, были хозяева, которые блюли свои границы, и даже севастопольские разведгруппы предпочитали избегать встреч с ними.

Но сейчас в туннелях появилось нечто новое. Невиданное. Поглощающее всех, кто пытается пройти давно, казалось бы, изученным маршрутом. И как знать, сможет ли его станция, даже призвав к оружию всех боеспособных своих жителей, выставить достаточное воинство, чтобы побороть его… Истомин тяжело поднялся со стула, прошаркал к карте и отчертил химическим карандашом отрезок, шедший из точки с надписью «Серпуховская» в точку с надписью «Нахимовский проспект». Рядом поставил жирный вопросительный знак. Хотел нарисовать его у Проспекта, а получилось ровно напротив Севастопольской.