Полная версия:

Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси

Родственные хазарам булгары разделились: часть из них ушла на Балканы и слилась со славянами, дав начало Болгарии. Другие, продвинувшись на Среднюю Волгу, создали государство со столицей Великий Булгар. Политическое влияние Волжской Булгарии охватывало финно-угорские племена Поволжья, Прикамья и Приуралья.

Тюрки (хазары и булгары) были тесно связаны с культурным миром Средней Азии и Закавказья. В Итиле, столице хазар, пересекались торговые пути в Хорезм, Закаспий, Армению и Грузию, Крымскую Готию и византийские владения. Уже в начале VIII в. из Хазарии в обмен на восточноевропейские товары (пушнину, мед, воск, моржовую кость, рабов) среднеазиатское и иранское серебро проникало далеко на север, достигая земель обских и приуральских угров. Речные, морские и сухопутные пути с юга связывали Европейский континент с миром Востока и Средиземноморья.

С севера, отделенный водами Балтийского и Северного морей, над европейским континентом нависал Скандинавский полуостров, Scandia, Scadan, Scandza, англ. – сакс. Sconeg, Scedenieg – «прекрасный остров» (Матузова, 1979: 21, 34, прим. 54), может быть, от Scåne (Scåney), названия юго-восточной оконечности полуострова – Сконе (Шония); эта земля в литературной традиции поздней античности и раннего Средневековья запечатлелась как «утроба народов», vagina nationum. Отсюда, согласно германским эпическим преданиям, воспринятым латинской книжностью, вышли и расселились по Европе, до Испании и Италии включительно, вестготы и остготы, гепиды и вандалы, бургунды и лангобарды – и едва ли не все германские племена (Hachmann, 1970: 33, 47).

Раннеримские и греческие источники почти ничего не знали об этой земле, Ultima Thule, затерянной на краю ойкумены, где-то в прибрежных пространствах океана. Тем неожиданнее было появление многочисленных и воинственных народов, волна за волной обрушивавшихся с конца III в. – на пограничные провинции, а в IV в. и особенно в V в. – на всю территорию империи. Они громили римские войска, уничтожали города, захватывали земли, неудержимо распространялись с северо-востока на юго-запад, от Скандинавии до Испании, захлестывая гибнущий рабовладельческий античный мир.

К исходу VI в. это движение как будто исчерпало свои силы. Победители начинали смешиваться с побежденными; в бывших римских провинциях крестьянские порядки германских общин распространялись наряду с римским правом, подготавливая основу феодализма, а светские и духовные магнаты утверждали свои владельческие права, уже воплощая этот феодализм в жизнь. С принятием варварами христианства и хотя бы формальным включением в политическую структуру, унаследованную от Римской империи, процесс, который называют «римско-германским синтезом», можно считать завершившимся. Конечно, политическая карта еще не раз менялась: серьезные изменения принесли войны византийского императора Юстиниана в середине VI в., арабские завоевания VII – начала VIII столетия; неустойчивой была и северо-восточная граница христианского мира, вдоль нее продолжалось движение варварских масс, время от времени грозовыми разрядами били оттуда вторжения кочевников. Но определенный порядок уже установился, для Западной Европы Великое переселение народов было завершено.

Пришельцы из неведомых северных земель сохраняли, конечно, связь со своими сородичами, оставшимися на родине. Но для цивилизованной Европы далекие страны на окраине мира стали скорее эпической, нежели географической реальностью. Scandza лежала в той же сфере понятий, что и библейские «Гог и Магог»: это была некая точка отсчета в мифологизированном эпическом прошлом, но вовсе не составная часть политико-географической реальности христианского мира VIII столетия.

Политическая карта Европы той поры уже несла в себе эмбрионы большинства современных народов и государств. В контурах Франкской империи Каролингов угадываются основы Франции, Германии и Италии. Британия на западе и Болгария на юго-востоке Европы уже оформились как политические образования. Славяне расселились на территории нынешних Сербии, Хорватии и других балканских государств, Чехии и Словакии, Польши, Украины, Белоруссии и России. В конце IX в. пришли в Подунавье для «завоевания родины» венгры. Разъединенные и многочисленные северогерманские племена жили на территории будущих нидерландских и скандинавских государств. С лица земли исчезли огромные этнические массивы древности: кельты, фракийцы, иллирийцы, сарматы. Начиналась история современных европейских народов.

Однако структура континента резко отличалась от привычной нам. Европа VIII в. разделена, но разделена иначе, нежели Европа Высокого Средневековья и Нового времени. Нет еще «Запада», объединяющего германско-романские страны от Норвегии на севере до Испании на юге Европы. Есть христианский, римско-византийский, «романский» мир, широкой полосой протянувшийся от Британии до Босфора; есть примыкающий к нему с юга мир мусульманский, включивший в себя иберийское звено будущего «Запада»; и есть противостоящий этим феодальным цивилизациям (при всех различиях – принадлежащим одной социально-экономической формации) мир варварский, который объединял в своем составе германские, славянские и многие другие племена и народы.

Мир устоявшийся и мир становящийся, развитый и развивающийся – вот что разделяла внешняя, обращенная на север и восток граница феодальных империй. Мир, уже реализовавший возможности перехода к новому общественному строю, и мир, которому этот переход еще предстоял, где «феодальная революция» еще должна была развернуться, раскрывая внутренний потенциал устойчивого, по-своему процветающего и самостоятельного «варварского общества».

Особое, пограничное положение между этих двух миров занимала Британия (Глебов, 1998; Мельникова, 1987). Бывшая римская провинция была покинута римлянами задолго до того, как остров заполонили германские пришельцы, англы, саксы, юты. Они уже не застали здесь живого римского наследия и иной культуры, кроме местной, поверхностно христианизированной кельтской (заповедником которой осталась в VI–VII вв. свободная от пришельцев Ирландия). В 455–473 гг. разноплеменные дружины Хенгиста и Хорсы основали на полуострове западного побережья Британии первое германское королевство, Кент; к 491 г. саксонский вождь Элла с сыновьями завоевал южное побережье, получившее имя Суссекс (Южные Саксы), а в 495 г. Кедрик и Кенрик основали королевство Западных Саксов – Уэссекс.

Согласно Беде Достопочтенному (672–735), автору «Церковной истории народа англов» (Historia ecclesiastica gentis anglorum), в ходе расселения саксы занимали преимущественно южную, англы – восточную и северную часть Британии, а на полуострове Кент осели юты (переселившиеся из-за Северного моря, с полуострова Ютландия, вслед за ними занятой данами, сдвинувшимися с южной оконечности Скандинавского полуострова, Сконе) (Beda Venerabilis, 1848: 15).

Племенное разделение завоеванных британских территорий вряд ли было на самом деле столь строгим (Глебов, 1998: 30–32), однако к 600 г. большую часть Британии занимала дюжина англосаксонских королевств, и лишь к северу от реки Клайд, в современной Шотландии, да вдоль западного побережья, в Уэльсе, сохранялись независимые кельтские королевства бриттов – Думнония, Дайфед, Пойс, Гвинед на юго-западе, Регед, Стречклайд, Вотадины, Далриад, Манау и пикты в горах на севере острова. Все они, а прежде всего уэльские кельты, непрерывно должны были отражать постоянный натиск пришельцев, саксов Суссекса, Уэссекса и Эссекса, мощной Мерсии, Нортумбрии и остальных англосаксонских королевств.

Те, правда, несмотря на общность происхождения, языка, культуры и политические связи династий, «находились в отношениях более кровавых, чем дружеских» (Wilson, 1966: 29). Постоянные междоусобицы и борьбу за гегемонию в агломерации англосаксонских государств сдерживало лишь общее стремление завоевателей удержать и расширить уже завоеванное в борьбе с общим противником, кельтами (бриттами). С первых десятилетий переселения один из англосаксонских королей носил почетный титул bretwalda, дословно «владыка бриттов», и был военным вождем антикельтской коалиции англосаксов, возглавляя всех остальных королей; они признавали его главенство тем, что, наряду с этим титулом и титулованием по собственному государству, его могли именовать также «король англов» или «король саксов» и даже римским титулом imperator (Глебов, 1998: 36–37).

«Англосаксонская хроника», составленная в Уэссексе при короле объединенной Англии Альфреде Великом в 891–892 гг., перечисляет до 829 г., первого сравнительно прочного объединения государств вокруг короля западных саксов Эгберта, семерых «бретвальд»: ими попеременно были правители Суссекса – Элла (491–?), Уэссекса – Кеавлин (560–592), Кента – Этельберт (560–616), Эссекса – Редвальд (?–616) и Нортумбрии – Эдвин (616–632), Освальд (633–641), Освью (641–670) (The Anglo-Saxon chronicle, a. 825: 171). Очевидно, однако, что этим титулом пользовались и могущественные правители враждебной Уэссексу Мерсии – короли Этельбальд (716–757) и Оффа (757–796) (Глебов, 1998: 36).

Англосаксы сохранили общественную структуру, более архаичную и варварскую, нежели у франков или вестготов Западной Европы. Превращаясь в феодально-христианскую, эта структура, начиная с крещения англосаксов миссией св. Августина с 596 г., в дальнейшем – первого архиепископа Кентерберийского (Wilson, 1966: 30), в то же время оставалась во многом близкой общественным структурам, сохранявшимся в Дании и на Скандинавском полуострове – тех землях, откуда пришли новые обитатели Англии. Сохранялось и сознание этой связи.

Героический эпос «Беовульф», записанный в англосаксонском монастыре (ок. 800 г.), повествует о данах и гаутах, обитателях Скандинавии, его герои – тамошние конунги – сражаются в Ютландии и Фрисландии, Средней Швеции и на датских островах. Нет сомнения в том, что не только эти места и события знакомы и понятны аудитории эпического сказителя. Герои и их отношения, ценности и уклад жизни объединяли в «цивилизации северных морей» Скандинавию и Англию. Она предстает «сугубо христианской страной, население которой слагало и записывало языческие поэмы… на вполне северном языке, продолжало порой употреблять руническую (по сути своей языческую с магической основой) письменность… где наряду с глубокими христианскими основами мирно продолжали существовать многочисленные языческие пережитки… совершенно нордического, неотличимого от синхронных скандинавских, обряда (Саттон-Ху, ок. 625 г.), по которому был захоронен король, живший в христианском окружении и, возможно, сам склонявшийся к этой вере» (Хлевов, 2002: 21).

Взгляд повествователя «Беовульфа» все время обращен за море, он никогда не вспоминает об Англии; это – североевропейский языческий эпос, записанный англосаксонским христианином (Смирницкая, 1975: 636–638). К эпическим Géot (гаутам, готам Южной Швеции или острова Готланд) этого и подобных дружинных сказаний возводили свой род англосаксонские короли (Hachmann, 1970: 55). Может быть, материальным отражением именно этой связи остался мемориальный комплекс в Саттон-Ху, запечатлевший обряд, близкий династическим погребениям в ладье Средней Швеции «вендельского периода» VII–VIII вв. (Wilson, 1981; Хлевов, 2002: 103–108, 250–251).

Под монументальным курганом близ Вудбриджа в Суффолке, на берегу реки Дебен (в ста с небольшим километрах на северо-восток от Лондона, в виду морского побережья) в 1939 г. был открыт и исследован погребальный корабль (длиною 26 м, шириною до 5 м, с 26-ю шпангоутами), с устроенной в центре судна, завешенной тканями погребальной камерой, с великолепным убранством, вооружением и сокровищами королевского ранга. Останки тела не сохранились (как и многое из органики, да и металлического инвентаря, с чрезвычайной тщательностью извлеченного и изученного археологами). Однако это захоронение, центральное в группе из двадцати курганов Саттон-Ху (в том числе с подобными, но значительно более скромными захоронениями в ладье), идентифицируют как могилу Редвальда, короля Восточной Англии (East Anglia), умершего в 624/25 г. (Evans, 1986).

Христианская миссия, начатая в Кенте при короле Этельберте (560–616) Августином, настоятелем римского монастыря Св. Андрея, по поручению папы Григория I Великого (590–604), добилась, в частности, крещения Редвальда (Глебов, 1998: 64), но, по-видимому, обращение конунга не распространялось на ближайшее его окружение. Англосаксы оставались язычниками, поклоняясь древнесеверным Водану (Одину), Тору и Тиу (память о чем до сих пор хранят английские названия дней недели: Tuesday – «День Тиу», вторник; Wednesday – «День Водана», среда; Thursday – «День Тора», четверг). Даже крещеный Редвальд не только был похоронен по обряду, типичному для языческой скандинавской знати, но и при жизни своей установил у себя в храме два алтаря, один для христианского богослужения, другой – для традиционных языческих ритуалов, а в захоронении его среди дорогого убранства хранились две ложечки, на одной из которых выгравировано имя апостола – «Павел», а на другой – его же языческое имя «Савл» (Мельникова, 1987: 37–38).

Лишь к середине VIII в. Англия была охвачена сравнительно прочной сетью церковной организации, из двух десятков диацезов (епископатов), с архиепископствами в Кенте и Йорке и множеством монастырей от Эксетера на юге до Линдисфарна на севере страны. Положение римско-католической церкви у англосаксов осложнялось, однако, не только установившейся со времен папы Григория терпимостью к языческим народным верованиям: по свидетельству Беды, римский первосвященник запрещал британскому духовенству разрушать старые святилища и храмы германцев, полагая, что «сам народ, видя храмы свои неразрушенными, тем охотнее будет стекаться в места те, к которым привык», постепенно приобщаясь, наряду с языческими ритуалами, к нововводимым христианским таинствам (Beda Venerabilis, 1848: Е 30). Наряду с древнесеверным (а местами – и друидическим кельтским) язычеством, своеобразие духовной атмосферы англосаксонской Британии определяло устойчивое соперничество между римско-католической и более давней на Британских островах кельто-ирландской церквями (Глебов, 1998: 70–74).

Церковь Ирландии, восходящая к первым векам христианства, укрепилась со времен св. Патрика (ум. 493) и отличалась высоким уровнем монастырской организации, авторитетом и подвижнической активностью монашества. Особую роль в распространении христианства в Британии, среди пиктов, скоттов, а затем и англосаксов, сыграло подвижничество канонизированного впоследствии ирландца Колумбы (521–597). Покинув аббатство Дарроу в Ирландии, с двенадцатью спутниками он в 563 г. основал монастырь на острове Айона (Iona) у северо-западного берега Шотландии, и ко времени его кончины построенные по ирландскому образцу учениками его монастыри покрывали всю страну скоттов севернее реки Клайд.

Созданную св. Колумбой монастырскую систему сравнивают со средневековыми орденами францисканцев и доминиканцев XIII–XIV вв., но, в отличие от них, она полностью заменяла собою организацию «белого духовенства», подчинявшегося епископам диоцезов. Сам ирландский термин muintir (от лат. monasterium) обозначал здесь не только обитель, но прежде всего – религиозную общину, где диоцез подчинялся установлениям аббата, а не епископа.

Король Нортумбрии Освальд (633–641), получивший воспитание у монахов Айоны, вступив на престол, призвал св. Эйдана, видного деятеля ирландской церкви, и тот основал монастырь близ королевской резиденции Бамбург на острове Линдисфарн. В дальнейшем в этом монастыре подвизался св. Кутберт (признанный его небесным покровителем), а в первой половине VIII в. в сане епископа – Кюневульф (ум. 750), создатель нескольких поэм и «канона Кюневульфа», воплощенного в цикле англосаксонской церковной поэзии 750–850 гг. Наиболее известная из поэм этого цикла посвящена одному из главных христианских патронов Великобритании, апостолу Андрею (Мельникова, 1987: 144–145).

Монастырь Линдисфарна, соединивший черты кельто-ирландской и римской церкви в Англии, стал первой жертвой набегов викингов, и, не выдержав постоянной опасности с моря, в 875 г. монахи его покинули, взяв с собой мощи св. Кутберта и драгоценный экземпляр Евангелия, чтобы после восьми лет скитаний по стране обосноваться у ее восточных берегов, в Честере; к этому времени в Нортумбрии из четырех диоцезов действовали лишь два (Глебов, 1998: 86–87).

Сохраняя память о своем родстве со скандинавским языческим миром, англосаксы в это время были уже европейскими христианами; Север стал для них частью языческого прошлого. Географически отделенная лишь Северным морем, Британия была ближе других стран к Скандинавии; но исторически она ушла вперед, в другую эпоху. Вероятно поэтому удар, последовавший с Севера на исходе VIII столетия, был особенно внезапным и потрясающим воображение.

2. Походы. Натиск викингов

2.1. Основы периодизации

Первую полную сводку письменных известий о походах викингов, соединившую данные западноевропейских хроник и скандинавских саг, опубликовал в 1830-х гг. шведский историк А. Стриннгольм (Strinnholm, 1834: 215; Стриннгольм, 1861). Обрисованная им картина принципиально не отличается от последующих изложений этой темы (Durand, 1977: 16–46; см. также Стриннгольм, 2002: 5–13). Не пересказывая ее в подробностях, следует рассмотреть некоторые общие характеристики военного движения викингов на протяжении почти трех столетий.

Это движение началось с разбойничьего нападения на Линдисфарн в 793 г. и последовавшего каскада подобных же налетов на церкви и монастыри британского и ирландского побережья (Shetelig, 1933: 9–17). В дальнейшем характер действий норманнов неоднократно и резко менялся. Уже в первой трети IX в. боевые корабли викингов действовали вдоль всего западноевропейского побережья Атлантики.

Сферу активности викингов на Западе можно разделить на различные по условиям и характеру военных действий три зоны.

Первая зона, радиусом 1000–1200 км (RI), включала северные побережья Британских островов и Нидерланды, куда викинги проникали в течение летнего сезона небольшими отрядами из фьордов Норвегии, побережья Ютландии или с островов Северной Атлантики, колонизованных норманнами к концу VIII в.

Вторая зона, радиусом 1500–1600 км (RII), полностью охватывала Британские острова, а также территорию Франции до Гаронны и Луары и северо-западную часть Германии до Среднего Рейна и Эльбы. Здесь отрядам викингов требовались промежуточные базы на морском побережье в устьях рек или на прибрежных островах Северного моря.

Третья зона, радиусом до 3000 км (RIII), включала Центральную и Южную Францию, побережья Испании, Италию и Сицилию. Она была доступна лишь хорошо организованным армиям (морским или сухопутным), способным вести многолетние кампании вдали от родины и промежуточных баз.

Степень активности викингов в каждой из этих зон была различной. Охарактеризовать ее можно, суммируя некоторые данные средневековых источников (даты походов и нападений норманнов, количество судов и связанную с этим показателем численность войск викингов). Не принимая в каждом конкретном случае приводимые цифры за достоверные, из контекста мы можем выявить определенные общие тенденции. Известна предельная численность народного военно-морского ополчения (ледунга) в Скандинавии XII–XIII вв.: для Норвегии – 311 кораблей (12–13 тыс. человек), для Швеции – 280 кораблей (11–12 тыс.), для Дании – 1100 кораблей (30–40 тыс.). Это значит, что в военных действиях должен был участвовать примерно каждый четвертый мужчина, способный носить оружие (Leciejewicz, 1979: 35,141–142; Hachmann, 1970: 381; Olsen, 1975: 119). Видимо, подобным ограничением лимитировано и предельное число возможных участников походов викингов, не превышавшее 70 тыс. человек.

Независимыми от количественных данных являются сведения источников об объектах нападений викингов: отдельные монастыри и церкви, города, а также целые области, бассейны рек, морские побережья. Такие указания имеются для значительных серий походов. В числе разграбленных викингами городов и областей (иной раз неоднократно) упоминаются: на Британских островах – Коннемара, Лейстер, Лейнстер, Армаг, Лиммерик, Портсмут, Линкольн, Дублин, Лондон, Кентербери, Уотерфорд, Эддингтон, Йорк; в Нидерландах – Дорестад, Утрехт, Нимвеген, Гент, Антверпен, Камбре, Бергеном-Цоом; в Германии – Гамбург, Литтих, Маастрихт, Аахен, Кёльн, Бонн, Кобленц, Майнц, Трир, Вормс, Цюльпих, Нейе, Ксантен, Дуйсбург; во Франции – Тур, Нант, Париж, Бордо, Лимож, Бозе, Руан, Шартр, Тулуза, Амьен, Реймс, Верден, Орлеан, Суассон, Пуатье, Анжер, Амбуаз, Турне, Булонь; на Пиренейском полуострове – Лиссабон, Севилья и еще «18 городов» (в 963–969 гг.). Приведенный список не полон, но достаточно показателен.

Осада, захват и разграбление городов (иногда – нескольких подряд) требовали достаточно высокой организации воинских контингентов. Одним из ее показателей может быть известность предводителей викингов. Если первые отряды возглавлялись вождями, для нас безымянными, то в 830–840-х гг. некоторые предводители уже известны по именам, о них складываются предания, иногда речь идет о полулегендарных «династиях вождей викингов». Больше 40 имен предводителей норманских дружин сохранили для нас средневековые источники.

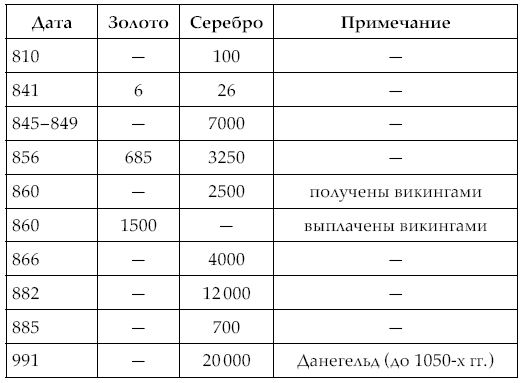

Довольно трудно судить о масштабах опустошений и грабежей, учиненных норманнами, о ценностном выражении награбленной ими добычи. Можно привести следующие данные в каролингских фунтах (409 г = 2 марки драгоценного металла) (табл. 1).

Таблица 1

Выплаты викингам в Западной Европе IX–XI вв.

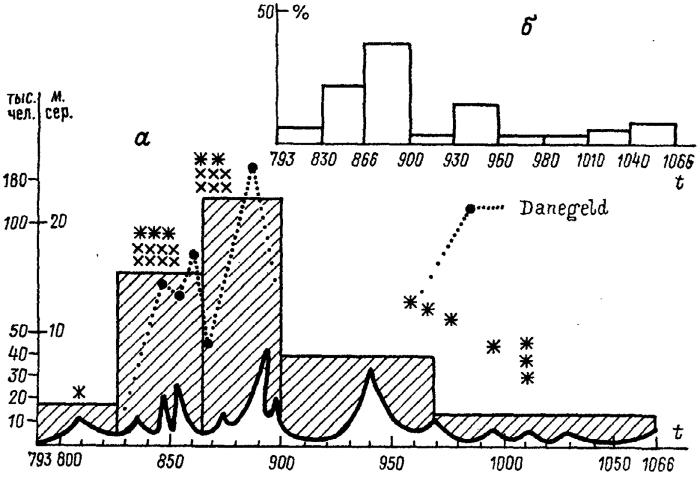

Суммирование имеющихся данных вряд ли допускает изощренную статистическую обработку: для этого они не слишком надежны. Но хотя бы простое наложение полигонов и гистограмм, полученных для разных параметров походов, с некоторыми неформализованными дополнениями, позволяет рассмотреть динамику походов на Западе этап за этапом на протяжении всего периода с 793 по 1066 г. (рис. 4).

Это время можно условно разделить на этапы длительностью около 30 лет (что соответствует времени активной деятельности одного поколения).

2.2. Начальный натиск и миссия Ансгара

Первый этап (793–833) характеризуется высокой активностью норманнов в зоне RI и эпизодическими появлениями в зоне RII, даже RIII (побережье Испании). Частота нападений (условно определенная по отношению: р = число упоминаний нападений/количество лет) для RI = 0,5, RII = 0,13, RIII = 0,03 (рис. 5). Реконструированная численность участников не превышает в сумме 16 500 человек. Они действовали небольшими отрядами, главным образом нападавшими на церкви и монастыри прибрежных районов Северной Британии и Ирландии. Наиболее крупное предприятие этапа – войны датского конунга Готфрида, около 810 г. опустошавшего побережье Фрисландии.

Рис. 4. Динамика походов викингов:

а – абсолютные показатели: полигон – частота нападений (по годам) с зарегистрированной численностью участников; гистограмма – суммарное количество участников походов, реконструированное по косвенным свидетельствам; точечный пунктир – суммы выплат (стабилизированных с началом уплаты Данегельда); крестики – поименно известные вожди; звездочки – конунги во главе походов; б – относительные показатели: процентное распределение от общей известной численности участников по хронологическим этапам, протяженностью около 30 лет (время деятельности одного поколения)

Предшествовавшие ему нападения начались реально лет за сорок до разграбления монастыря Св. Кутберта на о. Линдисфарн: в середине VIII в., около 753 г., «северные люди» normanni разграбили остров Танет у британского побережья Ла-Манша; после этого в течение тридцати лет, на протяжении жизни целого поколения, британцы наблюдали странные явления в атмосфере – «огромные полосы, драконов, ужасные молнии… которые толковались как знамения, предрекавшие великие бедствия…» (Стриннгольм, 2003: 27). В те же годы середины VIII столетия вторжение норманнов отразил король Оффа в Мерсии. Нападение 8 июня 793 г. на Линдисфарн запомнилось не только своей беспримерной жестокостью и беспощадным отношением к чтимой христианской святыне, но и тем, что норманны попытались высадиться здесь и на следующий год. Суда их были разбиты бурей, спасшиеся от волн морских викинги – перебиты на берегу вместе с предводителем (позднее рассказывали, что так погиб легендарный Лодброг). Эту расплату молва приписала св. Кутберту, отомстившему за надругательство над своей обителью. С 794 г. каждое появление викингов вызывало волну толков и пересудов, и сведения о них широко расходились по Британским островам, побережью Ла-Манша и устьям североморских рек.