Полная версия:

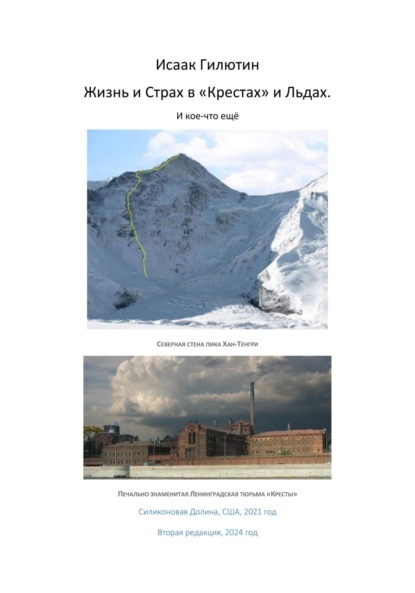

Жизнь и страх в «Крестах» и льдах. И кое-что ещё

Пронзительное чувство общности охватывало пятые классы.

Повальная голодуха отодвинута. Запад снабжает нас хоть и минимальным, но все-таки реальным количеством белков, жиров и углеводов, а также витаминных кислот.

В начале 1960-х, будучи уже молодым писателем, я написал рассказ «Завтраки 43 года». Мне вспомнился тогда ежедневный школьный завтрак, представляющий из себя ломтик ржаного хлеба, смазанный лярдом и присыпанный сверху яичным порошком.

Слава морякам северных конвоев и пилотам воздушных эскортов! Так советская наглухо заколоченная держава понемногу, хоть и со скрипом, приоткрывала свои ворота.

Одновременно с глобальными поставками еды и снаряжения большое оживление и оптимистический настрой приносили вещевые посылки рядовых граждан англосаксонских стран.»

По понятным причинам писатель Аксёнов упомянул в своей книге лишь продовольственную и одёжную часть американской помощи (по пословице «у кого что болит, тот о том и говорит»), но куда более важными были совершенно колоссальные поставки из США для советского фронта, как в воздухе, так и на земле.

Что же касается нашей семьи, то моя память совсем ничего не сохранила о тех американских вкусняшках, о которых пишет Аксёнов, хотя разговоры о них доходили и до моих ушей.

Уже после войны мама любила рассказывать, что своей жизнью лично я обязан нашей соседке по квартире, Циле, детскому врачу из Москвы, которая не имела своих детей и была очень «привязана» ко мне. Не удивительно, что из троих детей она больше всех любила меня – ведь мне не было и двух лет, когда мы приехали в Казань. Поскольку она работала детским врачом, она иногда приносила мне рыбий жир, чтобы хоть немного поддержать организм ребёнка, которому не хватало не только витаминов, но даже простой обыкновенной еды. Я хорошо помню вкус этого противного рыбьего жира, от которого тошнило, но уже понимал, что без него будет хуже. Ещё помню совсем неплохой вкус жмыха, которым кормили лошадей, но и мы, дети, грызли его с не меньшим удовольствием, чем это делали лошади. А как он попадал к нам на стол я понятия не имею. Конечно, недостаток еды и витаминов не мог не сказаться, в первую очередь, на мне. Доказательство этому очень простое – мои брат и сестра и в подростковом и во взрослом возрасте оба были самого что ни на есть среднего роста (Аркадий 175 см, Нэля 166 см) в то время как я всю жизнь был много ниже среднего роста – всего 165 см, что меня сильно угнетало, правда только в подростковом и юном возрасте. Забегая вперёд, скажу, что в школьные годы это был ещё один из моих главных комплексов неполноценности, с которым я совершенно не имел понятия как можно бороться.

В дополнение ко всем нашим бедам мама очень скоро получила извещение с фронта, что наш отец пропал без вести. И больше мы о нём не имели никаких сведений в течение всех четырёх лет войны.

Учитывая мой малый возраст во всё время нашего пребывания в Казани – от 2-х до 6 лет – я мало что запомнил из той поры. Помню только, что вскоре после нашего приезда в Казань, к нам присоединился дедушка по маминой линии Абрам Аронович Горелик. Он с бабушкой Славой успел убежать из своего города Быхова Могилёвской области Белорусской ССР от стремительно наступавших немецких войск. Добирались они до Казани очень долго и трудно. Бабушка не выдержала всех этих трудностей и по дороге умерла. Поэтому дедушка добрался до нас один и лишь спустя два месяца после того, как они покинули Быхов. Очевидно, что с появлением дедушки жизнь в Казани сильно облегчилась, конечно, не материально, а только социально и морально: пока мама и тётя были на работе, он «пас» нас, троих детей. Дополнительным бонусом присутствия дедушки было то, что он водил Аркадия и меня раз в неделю в баню. Хорошо помню, что один раз Аркадий вывалился из шайки (круглое корыто, куда при желании может поместиться маленький ребёнок вместе с водой) и серьёзно ударился затылочной частью головы о каменный пол. Его пришлось срочно вести в больницу, где ему зашили рану, след которой остался у него на всю жизнь. Не знаю, как бы нас мыли хотя бы и раз в неделю, если бы не было дедушки.

Тем не менее, судьба моих родственников по маминой линии оказалась куда менее трагичной, чем по отцовской линии, из которых никто не успел эвакуироваться, и все, кроме его брата Романа, погибшего на фронте, были расстреляны фашистами сразу после взятия ими г. Могилёва.

У моего дедушки по маминой линии было пятеро детей – старший сын Соломон и четыре девочки, моя мама Фира, Нина, Аня и Рима. Про двух сестёр я уже упомянул. Нина со своим мужем и двумя детьми войну встретила в Севастополе, где её муж Яков Борисович Гутин после окончания Матмеха Ленинградского Университета заведовал кафедрой математики в Севастопольском Высшем Военно-морском училище. Оттуда они вместе с училищем были эвакуированы сначала в Ростов, затем в Красноводск, что около Баку, и, наконец, в Красноярск. Рима, самая младшая в семье (рожд. 1917 года), осталась в Ленинграде совсем одна и прожила всю блокаду, совмещая работу телефонистки на городской телефонной станции с рытьём оборонительных рвов по периметру города. Единственный мужчина из их пятерых детей, Соломон после того, как его военная часть была разгромлена стремительно несущимися по Белоруссии немецкими войсками, ушёл в партизаны, где и провоевал до конца войны, при том остался целым и невредимым. После войны за свои партизанские заслуги он был назначен директором лесопильного завода в г. Барановичи Могилёвской области, где вполне успешно проработал до самой пенсии. Его жена Соня, которая имела среднее образование провизора, оставив двоих малолетних детей, 5 и 3-х лет на попечение своих родителей всё в том же Быхове, ушла на фронт санинструктором, где и прослужила до самого конца войны. Уже будучи на фронте, она узнала, что оба ребёнка, её родители и все остальные родственники были расстреляны фашистами. Таким образом, у неё не осталось никого из близких родственников, кроме мужа, о судьбе которого она тоже ничего не знала до самого конца войны.

Однако вернёмся к Казанскому периоду жизни. Почему-то я запомнил вой сирены воздушной тревоги, хотя это и было, как мне кажется, всего-то один раз. Ещё запомнился, пожалуй, только один эпизод. Как-то раз я исчез из дома (мне тогда было 4 года!) и, как только это обнаружилось, всё взрослое население дома бросилось меня искать по всей округе. Через какое-то время я объявился сам. На вопросы взрослых «где ты был?» я ответил, что был там, где трамваи живут. Дело в том, что в одной остановке от нашего дома был трамвайный парк. Вот я и отправился туда, чтобы узнать, где и как они, трамваи, живут. Погуляв по трамвайному парку (заметьте, что никто на меня не обратил там никакого внимания) и убедившись, что трамвайчики там действительно живут и никто их там не обижает, я благополучно вернулся домой и был очень удивлён реакцией взрослых на моё появление. С тех пор к трамваям у меня особо трогательное отношение.

Ещё мне запомнился забавный эпизод, который произошёл во время нашего возвращения в Ленинград через Москву. В Москве мы переехали с Казанского вокзала на Ленинградский и там нам пришлось сидеть на перроне дожидаясь поезда на Ленинград несколько часов. Всего нас было пять человек – тётя Аня, и мама с тремя детьми. В какой-то момент подходит к нам цыганка с предложением погадать. Какое-то время удавалось от неё отмахиваться, но ведь это цыганка – от неё не так просто отмахнуться. Наконец, тётя Аня сдаётся и соглашается на гадание. Тогда мама незаметно подзывает меня и говорит, чтобы я шёл обнимать и целовать тётю Аню, делая таким образом вид, что она моя мама. Мне тогда было уже пять с половиной лет, и я вполне понимал мамину задумку и был очень горд, что мне доверили участвовать в серьёзной взрослой игре. Не исключено, что я даже перестарался в этой игре. И вот что интересно: мамина задумка полностью провалилась. Карты цыганки «сказали», что тётя Аня не замужем, детей у неё нет и ни того, ни другого в её жизни не будет. Всё именно так и оказалось. Вот как тут не поверить в то, что цыгане обладают даром предвидения.

Возвращение в Ленинград

Вернулись мы в Ленинград в конце мая 1945 года в нашу комнату в коммунальной квартире №23 дома №4 по Барочной улице. В это время маму не покидала мысль о том, как она будет теперь выживать в чуть менее страшные послевоенные годы без образования и серьёзной специальности с тремя малыми детьми на руках. Напомню, что до замужества она работала швеёй на фабрике «Красное Знамя» и всё, чему она там научилась – это шить байковые перчатки.

Однако судьба была милостива к нам, потому что буквально через пару дней после нашего прибытия, совершенно неожиданно в дверях квартиры появляется отец, которого все «похоронили» почти четыре года назад, поскольку от него все эти годы не было ни слуху, ни духу. Оказалось, что он приехал инвалидом – без левого глаза. И теперь самое время рассказать историю его пропажи с его собственных слов, но без деталей, которые я, конечно, уже не помню.

Отец

Я уже говорил, что отец наш был «шибко» грамотный, имея за плечами целых 10 (!) классов средней школы. А теперь добавлю, что он был ещё и членом той партии, которая в то время была единственной и беспорочной, т. е. ВКП(б). У меня нет сведений, когда и зачем его угораздило в неё вступить, могу только предположить, что, поскольку он даже и после войны был очень коммуникабельным и доброжелательным, то вполне искренне мог верить, что партия эта большое благо для страны, а он, её верный боец, поможет ей строить коммунизм в одной отдельно взятой стране. Удивляться такой наивности вовсе не стоит, т. к. нам известно очень много советских людей с куда более высоким образованием, которые искренне верили в идеалы партии и коммунизма. Более того, мне известно, что до войны он служил инструктором райкома партии, вот только не знаю какого именно, т. к. на эту тему в нашей семье было наложено табу и она практически никогда не обсуждалась. Почему так, вы поймёте буквально через несколько минут чтения. Что же касается уровня его образования, то, очевидно, что в то время этого было достаточно и даже, наверное, удобнее руководить и проводить линию партии с такими инструкторами, которые всё легко принимали на веру. С другой стороны, он, похоже, приехал в Ленинград в возрасте 24 лет, в 25 женился, а в 26 у него уже родился первенец и, таким образом, было уже не до продолжения учёбы. Вполне допускаю, что он решил делать свою карьеру по партийной линии. Никакие чистки 34-го и 37–38 годов его не затронули, что я как раз и связываю с низким образованием и служебным положением, т. к. инструктор райкома партии – слишком мелкая «сошка» чтобы он мог что-либо делать самостоятельно или от него могло что-либо зависеть. Как говорится, «нет худа без добра»: очень низкое образование и такое же социальное положение спасло всю нашу семью от катка репрессий всех советских времён.

Тут уместно упрекнуть последнего Российского царя Николая II, который, как известно, был не очень умным царём, и во многом обе революции, как Февральская, так и Октябрьская, обязаны его убогому правлению. Одна из его серьёзных ошибок – это то, что он не разглядел необходимость, а значит и не осуществил (а может просто не хотел?) освобождение еврейского народа от черты оседлости, да и с еврейскими погромами, в первую очередь, на Украине, боролся «спустя рукава», всё больше для вида. Если не из моральных соображений, то, хотя бы, из понимания потенциала еврейского народа, ему следовало дать эту свободу и, таким образом, включить потенциал еврейского народа на пользу России, а не во вред, как это произошло на самом деле. В отличие от царя, большевики «просекли» революционные настроения и потенциал еврейского населения России и прекрасно использовали их в своих целях, пообещав ему полную свободу на место проживания. Обещание это они немедленно провели в жизнь, после чего еврейская молодёжь «хлынула» в большие города, в первую очередь, в Москву и Ленинград. По этой причине еврейское население России безоговорочно поддержало большевиков, а затем сыграло существенную роль во всех без исключения сферах государства. Если бы царь повёл себя иначе в «еврейском вопросе», очень может быть, что никакой революции и не было бы. Вот так народы расплачиваются за тупость своих правителей.

Для сравнения напрашивается другой исторический пример, который имел место в США в начале 60-х годов прошлого века, когда президент Кеннеди инициировал десегрегацию негритянского населения Америки и тем самым погасил тлеющий огонь назревающей гражданской войны. Очевидно, что Кеннеди поплатился своей жизнью за эту инициативу, но, вне всякого сомнения, спас свою страну от катаклизма.

Однако вернёмся к рассказу о моём отце. В первые же дни войны он оказался на передовой линии Ленинградского фронта, но пробыл там совсем недолго. Уже в сентябре 1941 года во время очередного боя под Лугой (небольшой город в Ленинградской области), когда он, прищурив левый глаз, правым брал на мушку приглянувшегося ему немца, пуля от ружья другого немца, а может и того самого, точнёхонько попала ему в левый прищуренный глаз и прошла на вылет через левую щеку. Естественно, он тут же потерял сознание. Он не помнит сколько времени был без сознания, но достаточно долго, а когда оно к нему вернулось, фронт был уже далеко на востоке. Первое что он сделал, это закопал все свои документы, среди которых был партбилет и всё, что могло выдать его еврейское происхождение. Читателю уже должно быть ясно, что таким образом он очутился в немецком плену. В этой ситуации важно, что ему не пришлось менять своё имя – оно было, в отличие от моего, вполне благозвучным даже и для немцев – Борис Григорьевич Гилютин. Ну а что касается национальности, то немцам он представился белорусом, что было естественно, т. к. место его рождения – город Могилёв в Белорусской ССР. Тот факт, что он остался полностью под своим именем, сыграло очень важную роль в положении пленного. Ведь одновременно с ним в плен попало много солдат и офицеров из его военной части. Если бы он поменял имя, то с большой вероятностью, кто-нибудь из сослуживцев его части мог об этом доложить немцам (известно, что такие факты имели место), что неизбежно привело бы к его допросам с большим пристрастием, чем остальных. По словам отца был случай, когда один украинец из его части стал приставать к нему, чтобы он сознался перед немцами, что еврей, но несколько других пригрозили ему убийством, если тот донесёт на отца.

Так началась его почти 4-летняя жизнь в немецком плену. Сначала он попал в немецкий госпиталь, где немецкий хирург сделал ему операцию на прострелянном глазу, т. е. вычистил ему глазное отверстие и наложил повязку. Тут следует отметить, как много раз ему повезло в эти дни:

Во-первых, он попал в плен в самые первые месяцы войны, когда немецкие фронтовые госпитали ещё не были заполнены своими солдатами; в те дни фронт двигался на восток по советской территории с огромной скоростью, а раненых немецких солдат было ещё мало. Если бы это произошло с ним значительно позже по времени, мало вероятно, что немецкому госпиталю было бы дело и время до моего отца.

Во-вторых, его ранение было на голове, что не потребовало его раздевания до гола во время операции – ведь он был из г. Могилёва, где всем без исключения еврейским мальчикам делали обрезание.

В-третьих, попав в плен в самом начале войны, он всё-таки остался в живых. Впереди было ещё почти четыре года войны и вероятность того, что, находясь на передовой линии фронта, он останется в живых, была близка к нулю.

Итак, из немецкого госпиталя в течение всего следующего года он попадает один за другим в несколько пересыльных лагерей, с каждым разом приближаясь к границе Германии, пока не оказывается в ней самой. Вот немецкий документ из одного из таких пересыльных лагерей датированный 27 ноября 1942 года (документ этот состоит из 3-х страниц: 1-я – это титульный лист от Советского Мемориала, а 2-я и 3-я страницы как раз и есть копии оригинала немецкого подлинника; чтобы открыть 3-ю страницу надо нажать на значок «>» в правом верхнем углу 2-й страницы):

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=916133590

Из этого документа я впервые узнаю настоящий день рождения отца (18.10.1910) и точную дату его пленения 6 сентября 1941 года, а также звание, в котором он пребывал в Советской армии – ст. сержант (а я-то думал, что он был простым солдатом!). Кроме этого, на 3-й странице документа я легко узнаю его почерк и читаю там две абсолютно лживых информации: 1) имя его матери Пукарева (не мог же он написать настоящую фамилию его еврейской матери) и 2) его профессия токарь, о которой я не имел никакого понятия, но не мог же он написать, что в гражданской жизни был инструктором одного из Ленинградских Райкомов партии. И ещё в одном месте анкеты я вижу намеренное лукавство, которое, похоже, тоже сошло ему с рук – в графе «Адрес ближайших родственников» он пишет «жена Гилютина» без имени и отчества (не мог же он написать Эсфирь Абрамовна).

Наконец, в этом последнем лагере происходит сортировка пленных: их всех выстроили на плацу и стали выкрикивать профессии, которые были нужны местным фермерам. Когда выкрикнули профессию сапожника, он решил, что это его шанс на выживание и назвался таковым. Вы, конечно, понимаете, что никаким сапожником он никогда не был, но в детстве видел, как работали сапожники на улицах его родного Могилёва, и решил, что «не боги горшки обжигают». Таким образом, он вместе с ещё несколькими пленными попадает на немецкую ферму, где работает сапожником у зажиточного фермера вплоть до марта 1945 года. В этот период ему очень помогает знание языка идиш, языка всех европейских евреев–ашкенази, который, если кто не знает, вообще произошёл от немецкого.

Летом 1944 года по каким-то намёкам он начинает понимать, что фронт движется в направлении Германии и значит появляется надежда на освобождение. С этой мыслью он живёт там ещё несколько месяцев, пока в марте 1945-го не становится слышна орудийная канонада приближающегося фронта. В это время он с другим пленным, татарином, начинает готовиться к побегу через линию фронта. В конце марта они убегают с фермы и несколько дней прячутся в заброшенном свинарнике – дожидаются прихода Советской Армии. Кое-какую еду им удалось с собой захватить, но вот с водой дело обстоит плохо – выйти из свинарника боятся, чтобы не дать обнаружить себя раньше времени и не попасть обратно в руки немцев. Им повезло: в одном из свинячьих корыт под слоем льда они обнаружили немного воды, которую давно исчезнувшие свиньи не допили. Можно сказать, что эта, оставшаяся от свиней вода, спасла их жизни. На 4-й день они слышат музыку русской гармошки и всё равно боятся выйти. На этот раз они боятся угодить в руки власовцев. И только когда они смогли разглядеть форму одежды и погоны военного формирования, они вышли из своего укрытия и сдались расположившейся по близости военной части.

Там их быстренько переправили в ближайший фильтрационный лагерь. Таким образом он попадает в руки ГУКР «СМЕРШ» (Главное Управление Контрразведки «Смерть шпионам»), которое занималось фильтрацией солдат, вернувшихся из немецкого плена. Отец, по его словам, уже был наслышан «подвигами» этой организации, а, может быть, кое-что усвоил со времён страшных 37-38-х годов. Как бы там ни было, но он понимал, что вот сейчас наступает самый ответственный момент в его жизни. Как и следовало ожидать, допрашивавший следователь из СМЕРШа многократно спрашивал его:

– Как вы можете объяснить, что вы, еврей по национальности, остались живы в немецком плену?

Ответы отца по существу никак не могли удовлетворить следователя, который, после каждого очередного объяснения, продолжал повторять один и тот же вопрос. Наконец, эту игру в кошки-мышки не выдержал отец, и психанул – ударил кулаком по столу и произнёс следующую фразу:

– Вам, очевидно, жаль, что несмотря ни на что, какое-то количество евреев всё-таки осталось в живых?

Конечно, такое поведение было рискованным, но отец в этот момент уже плохо владел собой. Он слишком хорошо понимал, что грозит ему ГУЛАГ и не 4-е года, как в немецком плену, а, как минимум, все десять.

Как ни странно, но выходка эта подействовала на следователя отрезвляюще, и он отправил отца в пересылочный лагерь, где следовало ожидать отправки на родину. Но это совсем не означает, что он сразу поедет к семье в Ленинград. Родина так просто своих сыновей не отпускает на вольные хлеба. Ведь СМЕРШевцы орудуют и на родине, а ГУЛАГ готов принять всех их подопечных. Я думаю, не последнюю роль в решении СМЕРШевца сыграло низкое образование отца: кому как не ему знать, что в шпионы, как правило, вербуют людей образованных, а он к ним как раз и не относился. В который уже раз отсутствие образования спасает отцу жизнь! И тогда возникает законный вопрос: что же это за страна такая, в которой живётся надёжнее без образования?

Следующие несколько дней, которые он провёл в этом лагере, отец усиленно ищет выход из создавшегося положения. Он прекрасно понимает, что благополучно прошёл лишь первый, но далеко не последний, этап проверок. Впереди их будет ещё много и тот факт, что он возвращается из плена, теперь и всегда будет работать против него. Это пятно позора смыть уже будет невозможно. А это значит, что угроза ГУЛАГа его вовсе не миновала.

После долгих раздумий он идёт к начальнику лагеря и со словами «немцы убили всех моих родственников, я остался совсем один, терять мне больше нечего», просит отправить его в действующую армию, тем самым дать ему возможность поквитаться с ними. Он хорошо понимает, что с одним глазом на передовую его всё равно не пошлют, а присутствие его в действующей армии может перечеркнуть позор плена. И на этот раз ему опять повезло: его патриотический порыв услышан и его направляют в действующую армию. А уже середина апреля 1945-го и война стремительно идёт к своему завершению. В каком именно статусе он успел послужить там я не знаю, но ясно, что он не был на передовой.

Недели через три приходит такая долгожданная ПОБЕДА и начинается демобилизация солдат. Совершенно естественно, что в первую очередь демобилизации подлежат инвалиды. Таким образом отца демобилизуют уже в середине мая. Теперь он с документами инвалида войны и демобилизованного из действующей армии возвращается на родину.

Что такое возвращение солдат из Германии на родину в мае 1945-года хорошо известно из сотен кинофильмов, в которых были показаны документальные снимки поездов, вагоны которых были обвешаны со всех сторон возвращающимися домой солдатами. По рассказам отца, каждый солдат прихватывал из Германии всё, что мог унести на своих руках и плечах, в отличие от офицеров и генералов, которые увозили машинами и даже ж.-д. вагонами. Отец умудрился достать мешок муки и две картины из заброшенного немецкого дома и с этим багажом добрался до поезда, который к этому моменту уже был полностью забит солдатами. С большим трудом ему удалось забраться на крышу вагона, которая уже тоже была почти полностью забита демобилизованными солдатами. В таком положении он ехал целые сутки, пока не понял, что сопротивляться сну больше не может и решил более свою судьбу не испытывать. Пришлось ему расстаться с самым драгоценным грузом – мешком муки. Он отдал его проводнику вагона за то, что тот впустил его внутрь.

Не могу не привести здесь данные Главного трофейного управления СССР, опубликованные в 1990-е годы, согласно которым в СССР из Германии было вывезено около 400 тыс. железнодорожных вагонов, в том числе 72 тыс. вагонов строительных материалов, 2885 заводов, 96 электростанций, 340 тыс. станков, 200 тыс. электромоторов, 1 млн. 335 тыс. голов скота, 2,3 млн тонн зерна, миллион тонн картофеля и овощей, по полмиллиона тонн жиров и сахара, 20 млн литров спирта, 16 тонн табака.

По утверждению немецкой стороны, в России и странах СНГ в настоящее время находятся около 200 тысяч вывезенных после войны музейных экспонатов и два миллиона книг. Вот ссылка на Википедию:

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&stable=1

«У немецких жителей советской зоны оккупации Германии официально конфисковали 60 тыс. роялей, 460 тыс. радиоприёмников, 190 тыс. ковров, 940 тыс. предметов мебели, 265 тыс. настенных и настольных часов, которые в основном были распределены за небольшую плату между советскими номенклатурными чинами и старшими офицерами. В документах трофейного ведомства числятся также 1,2 млн мужских и женских пальто, 1 млн головных уборов и 186 вагонов вина» (та же ссылка). Спрашивается: почему страна голодала в первые послевоенные годы, если продуктовые репарации были совсем не маленькими?

Итак, отец появился в нашей Ленинградской квартире ровно через два дня после нашего приезда из эвакуации и привёз нам из Германии свою часть репараций – две картины размером 45х35 см. Обе в красивых рамках и под стеклом, и на обеих одна и та же тема – охота на фазанов с легавыми собаками в лесах Баварии или Тюрингии. К большому сожалению всей семьи, отцовская часть немецких репараций была несъедобной. Зато картины эти висели на двух противоположных стенах нашей комнаты всю мою жизнь в ней и изображения на них я всё ещё сохраняю в своей памяти. Это были единственные предметы искусства в нашей комнате на пять человек и на многие годы вперёд. Зато с другими предметами «искусства» нам с вами ещё предстоит познакомиться в этой книге и будет это весьма трагичная история, из-за которой, собственно говоря, эта книга и получила своё воплощение в жизнь.