Полная версия:

Жизнь и страх в «Крестах» и льдах. И кое-что ещё

Мой молодой друг Саша Эпштейн

Я уже упоминал, что после окончания ЛИТМО продолжал ходить туда на тренировки и, как-то так само собой получилось, что я стал у них сначала неофициальным, а через несколько лет и официальным тренером альпинистской секции. Официальность выражалась в том, что я был оформлен на кафедре физвоспитания и даже стал получать зарплату за эту миссию целых 20 рублей (!) в месяц. В 1968 году на тренировках появился мальчик Саша, первокурсник Радиотехнического факультета. Не заметить его было нельзя – от всех остальных он отличался субтильным телосложением (про таких говорят «в чём только душа держится»), но при этом сильным желанием и полной самоотдачей на тренировках. Тогда же на тренировки продолжала ходить и Лариса Новикова, которая после трагической смерти Тани Забегаловой в 1962 году взяла на себя её роль организатора наших регулярных загородных поездок на скалы. Вот благодаря Ларисе Саша и попал в нашу компанию.

Очень скоро выяснилось, что он прекрасно играет на гитаре и поёт бардовские песни, которые тогда были в большой моде среди молодёжи и особенно в туристско-альпинистской среде. Ещё выяснилось, что он, часто пропуская лекции, умудряется сдавать экзамены только на пятёрки, тем самым обеспечивая себе повышенную стипендию. На фоне моих собственных страхов в школьные и студенческие годы меня не могли не восхищать такие Сашины способности. Меня всегда притягивали люди способнее и ярче меня самого. Так незаметно, несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, мы стали с Сашей близкими друзьями. Как-то раз, после нашей недельной поездки на скалы и соответственно его отсутствия на лекциях, звонит мне Саша и, чуть не плача, говорит, что его вызвал к себе зам. декана, чтобы сообщить, что снимает его с повышенной стипендии за прогулы. Я знал, что его родители оба ведущие инженеры в ЦНИИ бумажной промышленности, поэтому их семейный бюджет даже не заметит отсутствие Сашиной стипендии. Просто в этом случае Саше придётся просить деньги на личные расходы у родителей, что всегда не очень приятно, особенно после того, как он уже самостоятельно распоряжался своей вполне заслуженной повышенной стипендией. Но ведь это, на мой взгляд, не справедливо и надо попытаться ему помочь.

Поскольку вмешаться надо было срочно, пока не вышел приказ (потом будет поздно), я меняю свои планы и вместо библиотеки еду в ЛИТМО. Заместителю декана представляюсь как штатный тренер альпинистской секции и говорю буквально следующее:

– Эпштейн восходящая звезда скалолазания и главная надежда альп секции ЛИТМО (что, конечно, было неправдой) и в этом качестве ему приходится часто бывать на сборах – это и есть причина его прогулов. Но главное даже не это: что для нас с вами, преподавателям, важнее – посещение лекций или успеваемость студентов? Думаю, что второе куда важнее первого, а вы знаете лучше меня, что с учебной успеваемостью у Эпштейна всё в полном порядке.

После такой моей тирады зам. декана развёл руками и сказал, что изменил своё решение, и Эпштейн будет продолжать получать свою повышенную стипендию.

В те годы я снимал дачу (это сильно сказано; дача представляла собой времянку с печкой и нарами для сна, на которых могли уместиться не более 6 человек) в Кавголово на зимний период для катания на лыжах и приглашал туда в качестве участников всех своих друзей. Туда помимо студентов, в частности, входили Лёва Шахмундес и Игорь Виноградский, который будучи не только альпинистом, но и эстрадным драматургом, не мог упустить случая, чтобы не подшутить над моими способностями привлекать на дачу людей, которые исправно платили свою долю, но так ни разу её и не посетили – он с полным правом имел в виду себя. В 1969 году присоединился к нам и Саша (благо его стипендия осталась с ним), который скоро стал привозить с собой ещё и подружку Наташу, свою будущую жену. Наблюдая, как разворачивались их отношения, и хорошо помня свои переживания в его возрасте, я решил помочь его сексуальному образованию.

Ведь в то время в СССР вообще не было образовательных книг о сексе, ни в магазинах, ни в библиотеках, – полное табу. Подростками мы даже смущались произносить слово «презерватив», как будто оно было матерным. И даже когда мы доросли до совершеннолетия и набирались храбрости зайти в аптеку, чтобы купить этот столь жизненно необходимый предмет, мы, краснея и бледнея, спрашивали у аптекарши вовсе не презерватив, а витиевато называя его просто пакетиком. Она, конечно, понимала нас с полуслова и, презрительно так окинув взглядом (как будто мы собирались заняться чем-то очень неприличным), приносила маленький конвертик под названием «Изделие №2» стоимостью в две копейки. Даже на самом изделии не было его настоящего названия! Вот до чего доходило ханжество в нашей советской культуре!

Я уже говорил, что это были годы моей дневной аспирантуры, которые я проводил почти исключительно в БАНе (Библиотека Академии Наук) и там у меня появилась подружка, которая работала на выдаче книг в главном зале. Как-то раз, копаясь в каталогах, я совершенно случайно нашёл карточку на книгу под заглавием «Новая книга о супружестве». Она была на русском языке, но, к моему удивлению, вовсе не советская, а переводная с болгарского языка. Ведь советским людям тема эта была чужда и совсем не интересна. Помните знаменитую фразу, произнесённую во время не менее знаменитого телемоста Ленинград – Бостон, устроенную Познером и Донахью в июле 1986 года, о том, что “в СССР секса нет”, ставшую впоследствии крылатой? Естественно, такая книга меня очень заинтересовала и с этой карточкой я отправился к своей подружке. Она доверительно сообщила мне, что книга эта у них в единственном экземпляре и никогда не выдаётся читателям, потому что на неё существует длинная очередь среди самих сотрудников библиотеки, которые поочерёдно забирают её домой или читают урывками во время рабочего дня. Но затем добавила, что мне она её, конечно, даст, что называется по блату. В этот день диссертация была отложена в сторону до тех пор, пока я не прочёл всю книгу от начала до конца.

Хорошо помня свои физиологические проблемы в Сашином ещё юном возрасте, я решил облегчить жизнь своему другу и дать ему образование в этой интимной области, которое советская власть считала для нас совершенно излишним. Проблема состояла в том, чтобы провести Сашу в БАН, но, чтобы туда записаться требуется диплом о высшем образовании, которого у студента второго курса, естественно, не могло быть. Опять выручила моя БАН-овская подружка, которая подсказала какую бумажку из своего деканата Саша должен принести, чтобы ему дали разовый пропуск в БАН. Конечно, цель посещения БАНа в бумажке указывалась совсем другая, нежели чтение упомянутой книги. Далее всё оказалось достаточно просто: я привёл его в библиотеку, посадил возле себя, принёс книгу, которую он, не отрываясь прочёл от корки до корки, пока я занимался своей диссертацией. Надеюсь, что в тот год я облегчил его жизнь, хотя бы на чуть-чуть.

В тот год Лариса решила организовать поездку в Крым на скалы во время ноябрьских праздников, и все обрадовались, что я тоже решил ехать с ними. Особенно рады были их родители: я тогда уже был к. м. с., в то время как остальные были не выше 3-го разряда. Родителям, конечно, было спокойнее отпускать своих детей под присмотром более опытного и старшего человека. Мы тогда очень неплохо полазали по Крымским скалам, а после скалолазания я заехал в Севастополь, где на кафедре математики Севастопольского Приборостроительного института отметил себе командировку, т. к. для своей аспирантуры я ездил вовсе не на скалы, а в институт решать вопросы, связанные с тематикой моей диссертации. Вот так совсем неплохо я совместил приятное с полезным.

Трагедия на Хан-Тенгри в 1970 году

Введение

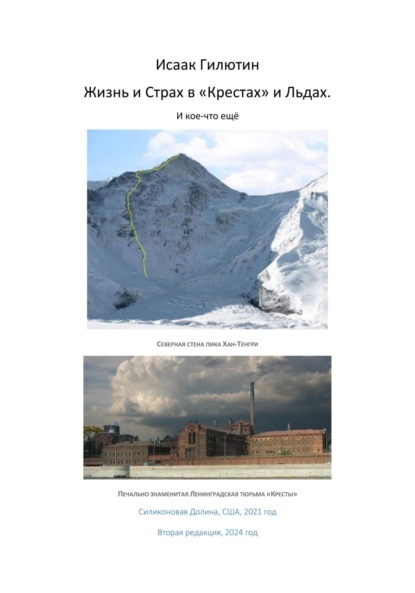

После неудачного предыдущего сезона, зато удачно проведённых спасательных работ, в результате которых Гурий Чуновкин не только оправился от травмы, полученной на стене пика Энгельса, но уже в этом году был в горах и ещё много лет после этого возглавлял экспедиции и команды, завоёвывавшие медали, в том числе золотые, в чемпионатах СССР. А наш Митя Хейсин задумал взять реванш за неудачный прошлый год – организовать экспедицию на Хан-Тенгри с ледника Северный Иныльчек. Хан-Тенгри (высота 7,010 м) по праву считается одной из самых красивых вершин мира и уж точно самой красивой среди семи тысячников, а также и самый северный среди них. Этим самым Митя решил осуществить свою многолетнюю мечту и не просто взойти на Хан-Тенгри, а в качестве участника Чемпионата СССР в высотном классе. Почти всем нам нужно было становиться мастерами, а для этого надо было зарабатывать мастерские баллы, которые с этого года можно было получать только становясь призёрами Чемпионата СССР. Ленинградский ДСО «Труд» всегда выставлял свою команду на эти чемпионаты и даже часто их выигрывал. Эта команда состояла из спортсменов более высокого уровня, чем наша. Уж не знаю, чего стоило Мите «пробить» вторую команду от того же спортивного общества? Но я уже говорил, что Митя обладал незаурядными способностями убеждать и добиваться желанной цели.

Итак, нашим объектом на этот раз Митя выбрал Хан-Тенгри с ледника Северный Иныльчек по маршруту экспедиции д.ф.-м.н. Е. И. Тамма 1964 года, за который их команда под руководством Кирилла Кузьмина в тот год получила золотые медали Чемпионов СССР в классе высотных восхождений. Эта наша экспедиция и само восхождение в составе команды было для меня, как, впрочем, и для остальных членов команды, вершиной альпинистской карьеры не только потому, что это был первый для всех нас семитысячник, технически самый трудный и в то же время самый эстетичный, а ещё и потому, что он оказался самым трагичным из всех моих восхождений. Именно из-за разыгравшейся трагедии во время восхождения и неоднозначности его трактовки, только очень ленивый не высказал своё мнение по поводу произошедшего как в специальной альпинистской литературе, так и в изданиях для широкой публики. Поскольку существует много источников, как опубликованных, так и неопубликованных, касающихся этой темы, я не собираюсь описывать всё произошедшее, а вместо этого отошлю читателя к самым, на мой взгляд, интересным из этих источников. Что же касается самой горы Хан-Тенгри, то о ней существует сотни публикаций в Интернете. Мне кажется, что благодаря её геометрическим формам, высоте, географическому расположению, а, главное её эстетической красоте, по количеству посвящённых ей статей и фотографий она уступает, разве что, самому Эвересту.

Но прежде, чем я отошлю читателя к этим источникам, я просто обязан рассказать, что предшествовало экспедиции ещё в Ленинграде. Во-первых, читателю следует знать, что врач экспедиции Вадим Гриф – это тот самый мой приятель, с которым мы так успешно занимались производством титановых крючьев (см. мою главу «Увлечение общественной работой»). Во-вторых, когда Саша Эпштейн узнал, что я еду в эту экспедицию, он так «загорелся», что попросил меня поговорить с Митей, нельзя ли и ему поехать с нами; он готов ехать в любом качестве – повара, радиста и кем ещё угодно – лишь бы быть частью такого необыкновенно заманчивого мероприятия. После прошлогодних спасательных работ отношение Мити ко мне сильно изменилось в лучшую сторону и уже было известно, что он зачислил меня в состав команды на Чемпионат СССР. Это позволило мне обратиться к нему с просьбой взять Эпштейна в экспедицию. Я знал, что нам нужен повар, а у Саши был и этот талант, но когда Митя узнал, что у Саши всего лишь 3-й разряд по альпинизму, а, главное, что ему только 18 лет отроду, он замахал руками со словами:

– Это совершенно невозможно, он слишком молод для того, чтобы так долго находиться в базовом лагере на высоте 4,200 метров.

Митя произнёс эту фразу, ещё не видя самого Сашу, на редкость субтильного тело сложения, скорее даже, тело вычитания, как выразился когда-то сам академик Ландау Л. Д. о своём теле. Представляю, чтобы Митя сказал, если бы увидел его воочию?

Забегая вперёд, скажу, что мудрый Митя оказался прав: Сашу действительно пришлось эвакуировать из базового лагеря вертолётом досрочно – его хрупкий организм не выдержал даже месяца пребывания на высоте базового лагеря.

Когда я озвучил Саше Митин ответ, Саша сначала приуныл, а затем, немного подумав, спросил:

– А что, если я сделаю две радиостанции для короткой связи между базовым лагерем и горой?

Здесь следует пояснить, что в те годы были только большие радиостанции для связи между базовым лагерем и ближайшим большим городом (в нашем случае Фрунзе, столица Киргизии), но вообще не было радиостанций для связи между базовым лагерем и группами на горе – это то, что сегодня называется рация (а по-английски walkie-talkie) и продаётся в любом спортивном или детском магазине. Вернее сказать, они были, но это были трофейные немецкие Кляйнфо времён 2-й Мировой Войны. Они весили 4 кг и потому на серьёзные восхождения их не брали, а вместо них для связи использовали ракеты только двух цветов (красные и зелёные), которые запускались с помощью очень простых и лёгких алюминиевых ракетниц. Когда я озвучил Сашино предложение Мите, он всерьёз им заинтересовался и сказал, что возьмёт его радистом, если он изготовит и привезёт хотя бы две рации. На этом и решили. Саша всерьёз взялся за изготовление раций, но каких-то там деталей ему не удалось достать и к нашему отъезду они так и не были готовы. Но, поскольку Саша был уже включён во все бумаги экспедиции, было уже поздно что-либо менять и, таким нестандартным образом, Саша оказался в экспедиции. С уверенностью можно сказать, что если бы мы тогда обладали такими рациями, трагедии, которая произошла, не случилось бы.

Когда Митя уже в базовом лагере узнал, что раций нет и не будет, он был очень зол и высказал мне по этому поводу много неприятных слов. Ко всеобщему удовлетворению, работа по специальности Саше совершенно неожиданно нашлась: у наших соседей по лагерю из Ленинградского ДСО «Локомотив», которые тоже заявили на Чемпионат СССР свой маршрут на Хан-Тенгри, была радиостанция дальней связи с городом Фрунзе, а вот радист, как оказалось, был совсем не профессиональным, и они с удовольствием воспользовались услугами Саши и, как я слышал краем уха, даже оплатили его услуги новой пуховкой для нашего начальника Мити. А для себя Саша тоже получил вполне утешительный приз – ещё с тремя вспомогателями из «Локомотива» (один из них был тем самым радистом, которого Саша полностью и заменил в работе) он сходил на ближайший к лагерю пупырь, на который они, конечно же, взошли первыми, т. е. по правилам альпинизма считаются первовосходителями и по праву таковых назвали его пиком Радистов, который сами оценили, как 4А к. т. И это при том, что по всем правилам альпинизма он со своим чистым 3-м разрядом, конечно же, не имел права идти на такую категорию трудности. По сути, начальство взяло на себя такую ответственность, учитывая, что весь их довольно простой маршрут находится очень близко и на прямой видимости от базового лагеря. Но, что ни говорите, а это был пяти-тысячник, т. к. в этом районе любой пупырь является таковым.

Теперь самое время отправить читателя к первому источнику, который содержит в основном материалы из дневников и воспоминаний вспомогателей экспедиции. Только двое из цитируемых на этом веб сайте – Влад Шемелис и Игорь Виноградский – были непосредственными свидетелями развернувшейся трагедии. И потому на этом сайте имеется, на мой взгляд, много неточностей, невинных ошибок, но также и намеренных искажений фактов. Вызывает также удивление тот факт, что на этом сайте дали слово практически всем членам экспедиции, даже повару Алику Кантонистову, но совсем не представлено мнение ни начальника экспедиции Мити Хейсина, ни Саши Карасёва, ни Миши Ильяшевича или моего, а как раз именно последняя тройка только и была на вершине. Причём, Карасёв был не только руководителем штурмовой группы, но и непосредственным свидетелем болезни Толи Носова, а также на его руках скончался Вадим Гриф. Я подозреваю, что наши свидетельства были не желательны для создателей веб сайта. Когда я первый раз ознакомился с этим сайтом, то помимо того, что он мне, профессиональному программисту, понравился своим дизайном, меня не оставляла мысль, что у создателей сайта я почувствовал обиду за себя лично или за своих родителей, которые все были вспомогателями, а вовсе не в составе команды. Во время чтения у меня, непосредственного участника событий, сложилось впечатление, что создатели сайта пытаются внушить читателю мысль, что команда была подобрана неправильно и что, вот если бы они были в команде, то никакой трагедии бы не произошло. Несмотря на все эти недостатки, я настоятельно рекомендую прочитать и просмотреть картинки, поскольку считаю, что сам сайт сделан очень профессионально внуком одного из наших вспомогателей и легко и увлекательно читается:

Tрагедия на Хан-Тенгри 1970г. (narod.ru)

В отличие от вышеупомянутого сайта, который был сделан 33 (!) года после трагедии, я также очень рекомендую прочитать художественную повесть на ту же тему, но написанную по горячим следам сразу после трагедии. Повесть под названием «Вторая команда» написана профессиональным писателем, эстрадным драматургом Игорем Виноградским, он же член команды и один из двух свидетелей трагедии. Несмотря на то, что книга написана по грустному поводу, в ней изобилует юмор даже там, где он может показаться не уместным. Но профессиональный юморист иначе не может. История этой книги такова:

В 1971 году Игорь написал эту повесть по свежим следам и посвятил её памяти моего хорошего приятеля Вадима Грифа. Поскольку он привык публиковать почти всё, что выходило из-под его пера, Игорь принёс её в литературный журнал «Юность», в то время очень популярный среди молодёжи. Там ему предложили кое-что переделать, прежде чем они возьмут её в печать. Но в то время он был очень занят другими проектами, поэтому книгу эту отложил на потом и, как это часто бывает с занятыми людьми, забыл про неё. Когда я уезжал в эмиграцию первый раз (я не ошибся, будет ещё и второй раз, но этому эпизоду будет посвящена целиком 3-я часть книги) в 1975 году, Игорь пришёл на мои проводы и принёс мне в подарок машинописный текст этой книги на 125 страницах. Конечно, я принял её как очень ценный подарок в качестве напоминания о молодых годах и наших общих свершениях. Но, передавая её мне, Игорь произнёс очень смешное для меня предложение:

– Исаак, ты едешь в эмиграцию «гол как сокол», так ты опубликуй там эту книгу и, таким образом, у тебя на первое время будут какие-то деньги.

Я рассмеялся абсурдности этого предложения, хотя, безусловно, был польщён такой заботой обо мне. Конечно, я очень добросовестно хранил его подарок все эти годы и вот сейчас впервые решил дать возможность читателю ознакомиться с ней через ссылку в моей книге. Хочу сразу предупредить, что вид у книги сохранён первозданный (почти как у древнеегипетских папирусов), т. е. я её просто сканировал и положил в один файл для удобства чтения. А печатная машинка, которую использовал Игорь, была далеко не лучшая даже и по тем временам, но куда важнее, что мне, очевидно, достался не первый, и даже не второй, экземпляр от его закладки. Таким образом, читать её современному (привыкшему к компьютеру) человеку не очень легко, но, если наберётесь терпения, то получите удовольствие. Зато такое необычное её оформление лишь добавит к вашему чтению определённый шарм. В печатном виде она так и не увидела свет, хотя в 2001 году Игорь издал её под другим названием («Там, наверху…») в сильно переработанном виде (что, на мой взгляд, здорово ей повредило) и очень ограниченным тиражом. Как это часто бывает, переработанная копия потеряла свою свежесть и непосредственность, которые сохранил её оригинал. Именно поэтому я настоятельно рекомендую прочесть её в оригинальном виде. Но для тех, кому это будет трудно, я сообщаю, что у меня ещё есть несколько экземпляров книги «Там наверху…» и я могу их дарить пока они у меня не закончатся.

Хочу заметить, что при чтении оригинала очень полезно увеличить масштаб текста нажатием знака плюс (+, т. е. Zoom in) в верху над текстом, там же можно и «перепрыгнуть» на любую страницу по выбору читателя. Ещё хочу предупредить читателя, что после 125-й страницы начинается дополнение к этой книге, написанное автором 30 лет спустя, которое он назвал «Вместо Эпилога (Почти детективная история)», которую, по моему мнению, никак нельзя пропустить, даже, если читателю покажутся не интересными отдельные части этой книги. Дело в том, что в этой части книги автор описывает ещё две смерти, которые имели место почти 30 лет спустя уже в Петербурге, но имеющие по его мнению самое непосредственное отношение к нашей трагедии 1970 года.

Итак, вот эта книга:

https://drive.google.com/file/d/1W7F7XobrBCtTNwUup52-31yndx7nR0DR/view?usp=drive_link

Помимо этих двух наиболее интересных на мой взгляд источников, есть ещё несколько других, но они не так интересны, поскольку написаны людьми, совсем никакого отношения не имеющими ни к развернувшейся трагедии, ни даже к экспедиции, но с большой охотой высказавшие своё мнение на произошедшие события. Теперь, когда читатель ознакомился в общих чертах с событиями, имевшими место в нашей экспедиции (я подразумеваю, что он прочёл указанные мной источники или, хотя бы первый из них), мне хочется воспользоваться правом автора и передать свои личные впечатления, переживания и события так, как они отложились в моей памяти. А заодно исправить ошибки и неточности, допущенные в этих источниках. Итак . . .

Самые яркие эпизоды

Эпизод 1

25 июля – это день, когда наш заболевший начальник Митя Хейсин ушёл вниз в сопровождении одного из вспомогателей с высоты ~5,300 м, передав дальнейшее руководство Толе Носову. В тот день вся команда, состоявшая из 10 человек, плюс оставшиеся вспомогатели, медленно, но верно, поднимались вверх с полными рюкзаками весом более 30 кг, согласно установленному порядку: первый шёл на всю длину верёвки (у нас тогда все верёвки были длиной по 40 м) с нижней страховкой, по возможности организуя промежуточные точки страховки с помощью либо скальных, либо ледовых крючьев в зависимости от рельефа склона. Выйдя на всю длину верёвки, первый закреплял её на верхней точке, и тогда все остальные проходили по ней с помощью самодельных жумаров, что экономило силы всем остальным. Жумар – это такое устройство, которое представляет из себя подобие дверной ручки и закрепляется на верёвке; он легко по ней передвигается вверх, но при нагрузке «схватывает» верёвку своими зубчиками и не двигается; тем самым даёт возможность альпинисту подтянуться вверх. Следует заметить, что промышленность СССР их вообще не производила, мы все имели по одному такому самодельному. После того как все члены команды и сопровождающие их вспомогатели проходили по таким перилам, верёвка не снималась, а оставалась закреплённой на склоне для будущего (через несколько дней) предполагаемого спуска, а бывший в цепочке восходителей первым становился в ней последним. Теперь должно быть понятно, что мы несли с собой большое количество верёвок, значительная часть которых должна была быть оставлена для спуска на самых опасных или крутых участках маршрута.

Случайно получилось так, что за 100 метров до выхода на так называемые «молодцовские» ночёвки (лагерь №4) на высоте 5,600 м, мой черёд был идти первым и вот что тогда произошло: я иду первым и попадается мне редкостный в альпинизме участок для прохождения – это был склон градусов 45-50, усеянный булыжниками размером с небольшой арбуз, пустоты между которыми заполнены льдом, а сверху этот природный «пирог» покрыт небольшим слоем свежего снега. Это означает только одно – ни скальный, ни ледовый крюк в такой склон забить нельзя, как, впрочем, и ледоруб воткнуть в него тоже невозможно. Ни до этого, ни после, мне никогда такой тип склона не попадался. На Тянь-Шане вообще много того, чего не встретишь в горах Кавказа или Памира и, в первую очередь, это касается качество снега – он сухой и сыпучий как крупа. В таком снегу очень трудно делать ступени – они плохо формируются и осыпаются под тяжестью человека, как только он пытается их нагрузить своим весом.

Итак, я прошёл пол верёвки, не сделав ни одной точки страховки, после чего до меня дошли крики, чтобы я как можно быстрее сделал промежуточную точку страховки. Я же совершенно не вижу такой возможности и продолжаю идти до тех пор, пока не вышел на всю длину верёвки. Теперь, понимая свою вину, что вылез на 40 метров без единой точки страховки, всё же пытаюсь объяснить Носову ситуацию, с которой мне пришлось столкнуться, и прошу надвязать к моей верёвке ещё одну. Внизу недоверчиво ругаются, но всё-таки достают верёвку и надвязывают её к моей. Я продолжаю подъём в надежде на то, что рельеф склона изменится и смогу найти место для организации страховки.

Наконец, закончилась и вторая верёвка. Это означает, что в случае срыва и падения, я пролечу уже 160 метров (80+80) и, если к этому моменту от меня что-нибудь путное останется, а также в момент рывка верёвка не оборвётся, моё падение будет остановлено. Я всё это понимаю, но другого выхода, кроме как продолжать идти вверх я не вижу, тем более что в пол верёвке от меня я вижу снежную полку, на которой возвышается скальная «балда», за которую можно будет устроить страховку. А все участники в 80 метрах ниже наблюдают за моими действиями и, конечно, не верят мне, что на этом месте страховку организовать невозможно. Когда же я попросил надвязать мне третью верёвку, объясняя, что мне нужно пройти ещё всего 15–20 метров и тогда я смогу закрепить верёвку, тут уж все в один голос и, в первую очередь, Толя Носов на правах руководителя, стали ругаться матом и требовать, чтобы я немедленно спускался обратно, а о третьей верёвке забыл бы раз и навсегда. Естественно, что спускаться вниз, находясь выше точки страховки на 80 метров, да ещё по скользким булыжникам, где само задержание с помощью ледоруба в случае проскальзывания выглядит очень проблематичным, я никак не хотел по двум причинам: во-первых, просто страшно, а, во-вторых, таким образом я потерплю фиаско на глазах у всех, чего я допустить никак не могу. И вдруг совершенно неожиданно я нахожу выход из создавшегося положения – я вспоминаю, что у меня в рюкзаке тоже есть верёвка и про неё мне ни у кого не надо спрашивать разрешение. Быстро снимаю рюкзак, достаю верёвку и надвязываю её к своей. Ещё через 15 минут я выхожу на полку и закрепляю теперь уже три верёвки за такую желанную скальную «балду».