Полная версия:

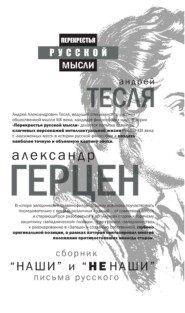

«Наши» и «не наши». Письма русского (сборник)

Во всей России, кроме славянофилов, никто не носит мурмолок. А К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персианина, как рассказывал, шутя, Чаадаев.

Возвращение к народу они тоже поняли грубо, в том роде, как большая часть западных демократов: принимая его совсем готовым. Они полагали, что делить предрассудки народа значит быть с ним в единстве, что жертвовать своим разумом, вместо того чтоб развивать разум в народе, великий акт смирения. Отсюда натянутая набожность, исполнение обрядов, которые при наивной вере трогательны и оскорбительны, когда в них видна преднамеренность. Лучшее доказательство, что возвращение славян к народу не было действительным, состоит в том, что они не возбудили в нем никакого сочувствия. Ни византийская церковь, ни Грановитая палата ничего больше не дадут для будущего развития славянского мира. Возвратиться к селу, к артели работников, к мирской сходке, к казачеству – другое дело; но возвратиться не для того, чтоб их закрепить в неподвижных азиатских кристаллизациях, а для того, чтоб развить, освободить начала, на которых они основаны, очистить от всего наносного, искажающего, от дикого мяса, которым они обросли, в этом, конечно, наше призвание. Но не надобно ошибаться, все это далеко за пределом государства; московский период так же мало поможет тут, как петербургский; он же никогда и не был лучше его. Новгородский вечевой колокол был только перелит в пушку Петром, а снят с колокольни Иоанном Васильевичем; крепостное состояние только закреплено ревизией при Петре, а введено Годуновым; в «Уложении» уже нет и помину целовальников, и кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей.

Ошибка славян состояла в том, что им кажется, что Россия имела когда-то свойственное ей развитие, затемненное разными событиями и, наконец, петербургским периодом. Россия никогда не имела этого развития и не могла иметь. То, что приходит теперь к сознанию у нас, то, что начинает мерцать в мысли, в предчувствии, то, что существовало бессознательно в крестьянской избе и на поле, то теперь только всходит на пажитях истории, утучненных кровью, слезами и потом двадцати поколений.

Это основы нашего быта – не воспоминания, это живые стихии, существующие не в летописях, а в настоящем; но они только уцелели под трудным историческим вырабатыванием государственного единства и под государственным гнетом только сохранились, но не развились. Я даже сомневаюсь, нашлись ли бы внутренние силы для их развития без петровского периода, без периода европейского образования.

Непосредственных основ быта недостаточно. В Индии до сих пор и спокон века существует сельская община, очень сходная с нашей и основанная на разделе полей, однако индийцы с ней недалеко ушли.

Одна мощная мысль Запада, к которой примыкает вся длинная история его, в состоянии оплодотворить зародыши, дремлющие в патриархальном быту славянском. Артель и сельская община, раздел прибытка и раздел полей, мирская сходка и соединение сел в волости, управляющиеся сами собой, – все это краеугольные камни, на которых созиждется храмина нашего будущего свободно-общинного быта. Но эти краеугольные камни – все же камни… и без западной мысли наш будущий собор остался бы при одном фундаменте.

Такова судьба всего истинно социального, оно невольно влечет к круговой поруке народов… Отчуждаясь, обособляясь, одни остаются при диком общинном быте, другие – при отвлеченной мысли коммунизма, которая, как христианская душа, носится над разлагающимся телом.

Восприимчивый характер славян, их женственность, недостаток самодеятельности и большая способность усвоения и пластицизма делают их по преимуществу народом, нуждающимся в других народах, они не вполне довлеют себе. Оставленные на себя, славяне легко «убаюкиваются своими песнями», как заметил один византийский летописец, «и дремлют». Возбужденные другими, они идут до крайних следствий; нет народа, который глубже и полнее усваивал бы себе мысль других народов, оставаясь самим собою. Того упорного непониманья друг друга, которое существует теперь, как за тысячу лет, между народами германскими и романскими, между ими и славянами нет. В этой симпатичной, легко усвояющей, воспринимающей натуре лежит необходимость отдаваться и быть увлекаемым.

Чтобы сложиться в княжество, России были нужны варяги.

Чтобы сделаться государством – монголы.

Европеизм развил из царства московского колоссальную империю петербургскую.

«Но при всей своей восприимчивости не оказали ли славяне везде полнейшую неспособность к развитию современного европейского, государственного чина, постоянно впадая или в отчаяннейший деспотизм или в безвыходное неустройство?»

Эта неспособность и эта неполнота – великие таланты в наших глазах.

Вся Европа пришла теперь к необходимости деспотизма, чтоб как-нибудь удержать современный государственный быт против напора социальных идей, стремящихся водворить новый чин, к которому Запад, боясь и упираясь, все-таки несется с неведомой силой.

Было время, когда полусвободный Запад гордо смотрел на Россию, раздавленную императорским троном, и образованная Россия, вздыхая, смотрела на счастие старших братий. Это время прошло. Равенство рабства водворилось.

Мы присутствуем теперь при удивительном зрелище: страны, где остались еще свободные учреждения, и те напрашиваются на деспотизм. Человечество не видало ничего подобного со времен Константина, когда свободные римляне, чтоб спастись от общественной тяги, просились в рабы.

Деспотизм или социализм – выбора нет.

А между тем Европа показала удивительную неспособность к социальному перевороту.

Мы думаем, что Россия не так неспособна к нему, и на этом сходимся с славянами. На этом основана наша вера в ее будущность. Вера, которую я проповедовал с конца 1848 года.

Европа выбрала деспотизм, предпочла империю. Деспотизм – военный стан, империя – война, император – военачальник. Все вооружено, война и будет, но где настоящий враг? Дома – внизу, на дне – и там, за Неманом.

Начавшаяся теперь война[41] может иметь перемирия, но не кончится прежде начала всеобщего переворота, который смешает все карты и начнет новую игру. Нельзя же двум великим историческим личностям, двум поседелым деятелям всей западной истории, представителям двух миров, двух традиций, двух начал – государства и личной свободы, нельзя же им не остановить, не сокрушить третью личность, немую, без знамени, без имени, являющуюся так не вовремя с веревкой рабства на шее и грубо толкающуюся в двери Европы и в двери истории с наглым притязанием на Византию, с одной ногой на Германии, с другой – на Тихом океане.

Помирятся ли эти трое, померившись, сокрушат ли друг друга; разложится ли Россия на части, или обессиленная Европа впадет в византийский маразм; подадут ли они друг другу руку, обновленные на новую жизнь и дружный шаг вперед, или будут резаться без конца, одна вещь узнана нами и не искоренится из сознания грядущих поколений – это то, что разумное и свободное развитие русского народного быта совпадает с стремлениями западного социализма.

IIВозвратившись из Новгорода в Москву, я застал оба стана на барьере. Славяне были в полном боевом порядке, с своей легкой кавалерией под начальством Хомякова и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева и Погодина, с своими застрельщиками, охотниками, ультраякобинцами, отвергавшими все бывшее после киевского периода, и умеренными жирондистами, отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры в университете, свое ежемесячное обозрение, выходившее всегда два месяца позже, но все же выходившее. При главном корпусе состояли православные гегельянцы, византийские богословы, мистические поэты, множество женщин и пр. и пр.

Война наша сильно занимала литературные салоны в Москве. Вообще, Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы – за невозможностью политических – становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги составляло событие, критики и антикритики читались и комментировались с тем вниманием, с которым, бывало, в Англии или во Франции следили за парламентскими прениями. Подавленность всех других сфер человеческой деятельности бросала образованную часть общества в книжный мир, и в нем одном действительно совершался, глухо и полусловами, протест против николаевского гнета, тот протест, который мы услышали открытее и громче на другой день после его смерти.

В лице Грановского московское общество приветствовало рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее. В лице славянофилов оно протестовало против оскорбленного чувства народности бироновским высокомерием петербургского правительства.

Здесь я должен оговориться. Я в Москве знал два круга, два полюса ее общественной жизни и могу только об них говорить. Сначала я был потерян в обществе стариков, гвардейских офицеров времен Екатерины, товарищей моего отца, и других стариков, нашедших тихое убежище в странноприимном сенате, товарищей его брата. Потом я знал одну молодую Москву, литературно-светскую, и говорю только об ней. Что прозябало и жило между старцами пера и меча, дожидавшимися своих похорон по рангу, и их сыновьями или внучатами, не искавшими никакого ранга и занимавшимися «книжками и мыслями», я не знал и не хотел знать. Промежуточная среда эта, настоящая николаевская Русь, была бесцветна и пошла – без екатерининской оригинальности, без отваги и удали людей 1812 года, без наших стремлений и интересов. Это было поколение жалкое, подавленное, в котором бились, задыхались и погибли несколько мучеников. Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил А. С. Пушкин; где до нас декабристы давали тон; где смеялся Грибоедов; где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец, А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять; где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, и никогда не брал в руки бокала шампанского, чтоб не сотворить тайно моление и тост, который все знали; где Р<едкин> выводил логически личного бога, ad majorera gloriam Hegeli[42]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В последнем случае имеется в виду подданство автора, в отличие от самоидентификации.

2

Исследование выполнено в рамках работ по гранту Президента РФ № МК-5033.2015.6. Тема: «Формирование украинского национализма: между Польшей и Москвой (1840–1900-е гг.)».

3

Литературное наследство. T. ХС: У Толстого. «Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого. Кн. 2. 1906–1907. – М.: Наука, 1979. С. 273.

4

Достаточно вспомнить историю изучения народничества, после бурного расцвета в 1920-х затем фактически ликвидированную и лишь уже в весьма скромных формах вновь начавшую развиваться с 1960-х.

5

Ленин В.И. Памяти Герцена. – Первоначальная публикация: Социал-демократ № 26, 8 мая (25 апреля) 1912 г.

6

См.: Малиа М. Александр Герцен и происхождение русского социализма. 1812–1855 / вступ. ст. А. Павлова; пер. с англ. А. Павлова, Д. Узланера. – М.: Территория будущего, 2010.

7

См. замечательный по глубине философский анализ мысли Герцена: Хестанов Р.З. Александр Герцен: импровизация против доктрины. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2001.

8

По причине отсутствия у «славянофилов» собственного печатного органа; а с 1852 г. и постигшего основных участников славянофильского кружка цензурного запрета; снятого только в 1856 г.; уже в новое царствование

9

Здесь и далее все ссылки на издание: Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. (М.: Изд-во АН СССР, 1954–1965) даются в тексте, римскими цифрами обозначается соответствующий том, арабскими – страницы.

10

«Знаменательно, – пишет Л.И. Чуковская, – что как раз тот отдел пятой части [„Былого и дум“], который посвящен перипетиям семейной драмы, открывается главой, носящей название драмы исторической: „1848“» [Чуковская А.И. Избранное. – М.: Время, 2011. С. 18], и чуть ранее отмечает: «В „Былом и думах“ жизнь Герцена осмыслена, пережита и воспроизведена в […] органическом слиянии с жизнью общественной […]» [там же. С. 14], когда характеристики последней объясняют первую и наоборот – не в смысле «влияния на историю», а как жизнь «человека исторического».

11

См.: Тучкова-Огарева Н.А. Воспоминания. – М.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1959. С. 61–63. Мемуаристика дает яркое описание участия в римских событиях 1848 г., несения итальянского знания: «Когда волонтеры стали собираться в Милан, устроилась огромная демонстрация, которая, направляясь из Корсо в Колизей, по дороге остановилась перед церковью, где происходило богослужение, и просила священника благословить итальянское знамя, отправлявшееся в Ломбардию. Часть нас вошла в церковь, где все встали на колени; мы не знали, что нам делать, и стояли как посторонние; тогда к нам подошел один из революционных начальников или руководителей демонстрации и попросил нас встать тоже на колени, чтобы не оскорблять религиозного чувства толпы.

Когда мы вышли из церкви, один из них вручил мне знамя, прося меня нести его перед народом. Я пошла впереди нашей длинной колонны, держа тяжелое знамя обеими руками; остальные женщины шли около меня. […]

В это время ко мне подошла молодая итальянка, незадолго присоединившая к нам.

– Я не сомневаюсь, что вы итальянка, – сказала она, – но я из самого Рима, а потому я думаю, что мне следует нести это знамя.

Я наклонила голову в знак согласия и молча передала ей знамя, хотя мне было очень грустно с ним расставаться: я несла итальянское знамя с такою гордостью, с таким восторгом».

12

Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. T. 1. – М.: Наука, 1991. С. 535.

13

«Петр Великий нашел у себя только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова Европа и Запад; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться, как бы велик ни был гений этого человека и необычайна энергия его воли, то, что он сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не указывало ей властно того пути, по которому она должна была идти, чьи традиции были бессильны создать ей будущее, чьи воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно. Если мы оказались так послушны голосу государя, звавшего нас к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в нашем прошлом не было ничего, что могло бы оправдать сопротивление». [Там же. С. 527.]

14

См. подробнее обзор: Тесля А.А. Герцен и славянофилы // Социологическое обозрение. – 2012. – Т. 12, № 1. – С. 62–85.

15

В первые месяцы восстания Герцен писал: «Мы с Польшей, потому что мы за Россию. Мы со стороны поляков, потому что мы русские. Мы хотим независимости Польше, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих. Мы с ними, потому что твердо убеждены, что нелепость империи, идущей от Швеции до Тихого океана, от Белого моря до Китая, не может принести блага народам, которых ведет на смычке Петербург. Всемирные монархии Чингизов и Тамерланов принадлежат к самым начальным и самым диким периодам развития – к тем временам, когда сила и обширность составляют всю славу государства. Они только возможны с безвыходным рабством внизу и неограниченным тиранством наверху Была ли нужна или нет наша имперская формация, нам на сию минуту дела нет – она факт. Но она сделала свое время и занесла одну ногу в гроб – это тоже факт. Мы стараемся от всей души помочь другой ноге.

Да, мы против империи, потому что мы за народ!» (XVII, 91).

16

День. 1863, № 19 от 11 мая.

17

Аксаков И.С. Сочинения. T. II: Славянофильство и западничество. – СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1891. С. 113.

18

Самонадеянность (франц.). – Примеч. ред.

19

Здесь: сплоченностью (франц.). – Примеч. ред.

20

Отождествил, от identifier (франц.). – Примеч. ред.

21

Временами (франц.). – Примеч. ред.

22

Здесь: двадцать крейцеров (нем. Zwanziger). – Примеч. ред.

23

Сюртуке (франц. paletot). – Примеч. ред.

24

Второе я (лат.). – Примеч. ред.

25

Высшего света (франц.). – Примеч. ред.

26

Простолюдин (итал.). – Примеч. ред.

27

Занавес! Занавес! (франц.). – Примеч. ред.

28

Наши друзья-враги (франц.). – Примеч. ред.

29

Наши враги-друзья (франц.). – Примеч. ред.

30

Германизмом (старонем. Teutschtum). – Примеч. ред.

31

Сколь дорога отчизна благородном сердцу! (франц.). – Примеч. ред.

32

Сперва народный гимн пели пренаивно на голос «God save the King». <«Боже, храни короля» (англ.)> да, сверх того, его и не пели почти никогда. Все это – нововведения николаевские. С польской войны велели в царские дни и на больших концертах петь народный гимн, составленный корпуса жандармов полковником Львовым.

Император Александр I был слишком хорошо воспитан, чтоб любить грубую лесть; он с отвращением слушал в Париже презрительные и ползающие у ног победителя речи академиков. Раз, встретив в своей передней Шатобриана, он ему показал последний нумер «Journal des Débats» и прибавил: «Я вас уверяю, что таких плоских низостей я ни разу не видал ни в одной русской газете». Но при Николае нашлись литераторы, которые оправдали его монаршее доверие и заткнули за пояс всех журналистов 1814 года, даже некоторых префектов 1852. Булгарин писал в «Северной пчеле», что, между прочими выгодами железной дороги между Москвой и Петербургом, он не может без умиления вздумать, что один и тот же человек будет в возможности утром отслужить молебен о здравии государя императора в Казанском соборе, а вечером другой – в Кремле! Казалось бы, трудно превзойти эту страшную нелепость, но нашелся в Москве литератор, перещеголявший Фаддея Бенедиктовича. В один из приездов Николая в Москву один ученый профессор написал статью, в которой он, говоря о массе народа, толпившейся перед дворцом, прибавляет, что стоило бы царю изъявить малейшее желание – и эти тысячи, пришедшие лицезреть его, радостно бросились бы в Москву-реку. Фразу эту вымарал граф С. Г. Строганов, рассказывавший мне этот милый анекдот.

33

Я был на первом представлении «Ляпунова» в Москве и видел, как Ляпунов засучивает рукава и говорит что-то вроде «потешусь я в польской крови». Глухой стон отвращения вырвался из груди всего партера; даже жандармы, квартальные и люди кресел, на которых нумера как-то стерты, не нашли сил аплодировать.

34

Оставьте всякую надежду (итал.). – Примеч. ред.

35

Знати (англ.). – Примеч. ред.

36

Чаадаев часто бывал в Английском клубе. Раз как-то морской министр Меншиков подошел к нему со словами:

– Что это, Петр Яковлевич, старых знакомых не узнаете?

– Ах, это вы! – отвечал Чаадаев. – Действительно, не узнал. Да и что это у вас черный воротник, прежде, кажется, был красный?

– Да, разве вы не знаете, что я морской министр?

– Вы? Да я думаю, вы никогда шлюпкой не управляли.

– Не черти горшки обжигают, – отвечал несколько недовольный Меншиков.

– Да разве на этом основании, – заключил Чаадаев.

Какой-то сенатор сильно жаловался на то, что очень занят.

– Чем же? – спросил Чаадаев.

– Помилуйте, одно чтение записок, дел. – И сенатор показал аршин от полу.

– Да ведь вы их не читаете.

– Нет, иной раз и очень, да потом все же иногда надобно подать свое мнение.

– Вот в этом я уж никакой надобности не вижу, – заметил Чаадаев.

37

Теперь мы знаем достоверно, что Чаадаев был членом общества, из «Записок» Якушкина.

38

Городу (т. е. Риму) и миру (лат.). – Примеч. ред.

39

Как дети (франц.). – Примеч. ред.

40

«В дополнение к тому, – говорил он мне в присутствии Хомякова, – они хвастаются даром слова, а во всем племени говорит один Хомяков».

41

Писано во время Крымской войны.

42

К вящей славе Гегеля (лат.). – Примеч. ред.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов