Полная версия:

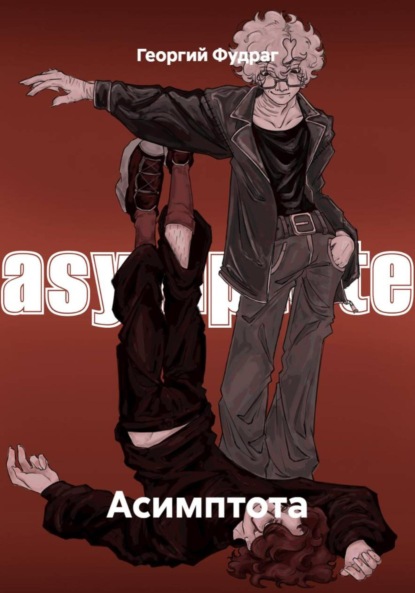

Асимптота

– Сценарий как сценарий. Обычный.

– Ну, все равно, мне интересно твое мнение. Ты у нас как серый кардинал, все видишь, все знаешь, да? – она снова улыбнулась, будто не обращая внимания на то, что Кози явно был не в настроении разговаривать с кем-то вроде нее.

Квазар внутренне скривился. Серый кардинал? Но спорить не стал, потому что это не имело смысла и значило бы то, что его задело такое прозвище.

Он оглядел комнату «внутренним взглядом» комнату, не поднимая глаз. Такой навык развился уже давно – по издаваемым людьми звукам он понимал, кто чем занят. Иногда это было действительно полезно.

Все эти люди казались ему такими далекими, такими чужими. Они говорили о чем-то, смеялись, спорили, жили какой-то своей жизнью. А он сидел здесь, как очередной кусок пазла без рисунка, просто залитый своим цветом, не в силах примкнуть к ним.

Но время шло. Холодная погода не прибавляет сил. С момента их с Гаспе "контакта" прошло более месяца, и Квазар осознал, что, по большей части, его жизнь никаким образом не поменялась. Стало лишь жаль потраченного времени на бессмысленную слежку и попытки доказать что-то то ли самому себе, то ли своему кумиру, а точнее, созданному в голове образу.

Разве что, жизнь стала постепенно налаживаться, в театре один из множества сотрудников стал вовремя приходить на работу и даже чуть задерживаться на ней во имя закрытия задач, а сын стал чаще помогать родителям. Это все о Квазаре. Внезапно он даже взялся за голову, и буквально через неделю встал на ноги, отходя от болезненно одержимого состояния, взял себя и всю свою ослабшую волю в кулак, да вспомнил лихие подростковые годы, в которые мог ответить что-угодно и кому угодно, еще и будучи самостоятельным и решительным. Начались выходные.

Мать не могла нарадоваться. Неужели дорогой сын решил взяться за голову? Лобные доли, что ли, сформировались наконец? Сначала он сводил мать по врачам, сопроводив на каждом шагу, еще и мило улыбаясь и поддерживая беседу. В моменте она даже засомневалась, все ли в порядке с сыном и не планирует ли он покончить жизнь самоубийством, раз сейчас так все хорошо? Но озвучивать свои мысли не стала. Не буди лихо, пока оно тихо.

На следующий день Квазар поехал с отцом по его делам, сел в машину на переднее сидение и не смотря в телефон общался о работе. Родитель даже не подумал о том, что что-то не так. Ну, взрослеет чадо, не всегда же ему быть несносным подлецом с юношеским максимализмом. Разве что, еще работу стоило бы сменить на что-то серьезное, но ничего эта молодежь не понимает… Ну и поколение.

По истечении этих трех дней, тесно проведенных с семьей в виде детокса, Квазар почувствовал себя немного излечившимся и достаточно здоровым для того, чтобы вернуться к тревожащей его теме и все обдумать еще раз на трезвую голову. Пока кот шуршал пеленкой в транспортировочной переноске после ветклиники, Квазар просунул в ее решетчатую дверцу пальцы и немного пошевелил ими, чтобы кот обратил внимание. Сонный придурок пытался уснуть, так как его укачивало в поездках, но пальцы привлекли его внимание, и он стал тарахтеть, как трактор, потираясь о них головой.

Квазар все еще держал руку в таком положении и смотрел в переноску, как в пустоту.

Гаспе все еще помнит о случившемся? Значило ли это что-то для него? Или Квазар был для него простой мухой, назойливо жужжавшей у его окна, которую он прогнал, хлопнув газетой, и забыв о её существовании навсегда?

Квазар уставился в окно. Пейзаж за стеклом мелькал серой полосой: поля, перелески, какие-то покосившиеся домики. Может, отец прав в своих советах? И пора действительно взяться за голову, сменить работу, найти красивую, скучную девушку, которая после заключения брачного союза станет истеричкой из-за его холода, обзавестись ипотекой и жить, жить как все нормальные люди. Звучало даже более безнадежно, чем просто выйти на одной из станций, выпустить кота на волю, а самому лечь под колесо поезда.

Но Квазар знал, что это не выход. Смириться, сдаться, стать "нормальным" – это было бы предательством себя, своих мечтаний, своей странной, запутанной, но такой любимой жизни. Он не мог отпустить театр, не мог забыть Гаспе, не мог похоронить в себе эту искру любопытства и стремления к чему-то большему. Потому, вернувшись домой, он первым делом открыл ноутбук. Не для того, чтобы рыться в чужих аккаунтах, а для того, чтобы написать Гаспе в целях излечения. Простое, короткое сообщение:

«Привет. Спасибо, что не сдал меня тогда. Я все обдумал. Хочу извиниться. И… Может, есть возможность пообщаться лично?»

Глава 3

Извинение было отправлено. Сообщение висело в мессенджере с надоедливым статусом «прочитано», но ответа не было. Ни через час, ни через день, ни через неделю. Эта тишина была оглушительнее любого крика. Она звенела в ушах, пульсировала в висках, вторила стуку сердца, выбивающего неправильный, сбитый ритм где-то в горле. Каждое утро Квазар первым делом хватал телефон, чтобы проверить – и каждый раз откладывал его с тем же каменным чувством под ложечкой. Ожидание становилось невыносимым, превращалось в навязчивую идею, в новый виток обсессии.

Вообще… у Квазара всегда была небольшая нервозность при виде определенных вещей, и он никак не мог себе ее объяснить. Например, если у него висели непрочитанные сообщения или уведомления – их было необходимо, именно необходимо прочитать для собственного душевного равновесия. Так было и со статусом «прочитано», и с любимыми кружками, и с его зависимостью. Строго по папкам, строго по документам, строго рассортировано. Но сейчас этот чертов статус раздражал особенно сильно, а потому дерганье ногой стало похожим не просто на нервный жест, а на прыжки через виртуальную скакалку.

Но если Гаспе молчал, это не значило, что о нем нельзя было узнать больше. Наоборот. Его молчание было знаком, разрешением, призывом копать глубже. По крайней мере, Квазар себе это разрешил и обозначил. Извинение было формальностью, ширмой, за которой Квазар мог снова спрятаться, чтобы продолжить свое расследование уже с новым, еще более болезненным азартом.

Он начал с архива колледжа. Старые новости на сайте, фотографии с мероприятий, списки победителей олимпиад. Гаспе был везде. Молодой, улыбчивый, с тем же пронзительным взглядом, но без легких мимических морщин у глаз и усталой складки у рта. Он держал кубки и грамоты, стоял на сцене, был окружен толпой таких же молодых и талантливых парней и девушек. Квазар выискивал его на каждом групповом снимке, увеличивал лицо, пытался прочесть мысли за улыбкой. Но это был все тот же идеал, только моложе. Это снова не то, что он хотел найти.

Затем он переключился на театр. Гаспе не раз упоминался в старых афишах, в статьях о Богом забытых постановках. Его имя стояло в одном ряду с именами людей, которые теперь казались Квазару монументальными, почти мифическими фигурами. Он читал рецензии, выискивая малейшую критику, но находил лишь восторги. «Великолепная игра», «невероятная харизма», «роль, сыгранная на разрыв». Каждое слово било по самооценке Квазара, но и подпитывало его одержимость. Да, он был прав в своих болезненных убеждениях. Был прав в том, что Гаспе – это именно тот человек, с которого можно было брать пример.

Но божества не должны иметь слабостей. А Квазар отчаянно хотел их найти. Чтобы оправдать свою навязчивость? Чтобы унизить его в своих глазах? Или чтобы приблизиться, стать ближе, поняв, что и у идеала есть изъяны? Он рыскал по форумам, по социальным сетям, по старым, давно забытым блогам. Искал всех, кто мог хоть как-то пересекаться с Гаспе. Однокурсников, старых коллег по театру, случайных знакомых. Большинство писало вежливыми, но ничего не значащими фразами. «Талантливый человек», «яркий актер», «интересный преподаватель». Слишком гладко. Слишком правильно.

Пока он не наткнулся на одно интересное, и уже отдаленно звучавшее знакомо имя.

Мадлен.

Упоминание в комментариях под старой фотографией: «С Гаспе и его братом Мадленом после премьеры». Брат. У идеала есть семья.

Поиск привел его на скромную, полузаброшенную страницу. Несколько выразительных фотографий, приличное число друзей, но никаких постов за последние несколько лет. К тому же, он выглядел предельно странно и неформально. Да, Квазар и сам не выглядел привычно, но его черные волосы и огромного размера кофты вполне вписывались в современные реалии и не выделялись из толпы. А Мадлен – нет. Он выделялся.

Мадлен.

Младший брат. Это простое слово: «брат» показалось Квазару странным ключом, отпирающим дверь в параллельную вселенную. До этого момента Гаспе существовал в его сознании как нечто самодостаточное, возникшее из ниоткуда, как Афродита из пены. Он был точкой отсчета, божеством без родословной, одиноким пиком, до которого невозможно дотянуться. Мысль о том, что у него есть семья, кто-то, кто знал его до того, как он стал Гаспе – тем самым Гаспе – казалась кощунственной. Это делало его обычным. Человеком. Со всей той биографической глиной, из которой лепятся все остальные.

Квазар долго смотрел на его лицо, пытаясь найти сходство. Тот же разрез глаз, но взгляд более закрытый. Квазар вглядывался в пиксели, пытаясь найти в этих чертах отражение своего кумира, но находил лишь слабые, искаженные эхо. Как будто смотрел на испорченную копию великой картины, где мазки те же, но души нет. Он не выглядел человеком, который восхищается своим старшим братом так же, как это делали все остальные. В его позах, в наклоне головы, в легкой усмешке, мелькавшей на единственном совместном фото, читалось что-то другое – скепсис, усталость, возможно, даже пресыщение. Он видел механизм за магией, и магия его больше не впечатляла. Для Квазара это было равносильно признанию в том, что ты видел, как фокусник прячет кролика в шляпу – это разрушало всё волшебство, всю иллюзию. И это одновременно пугало и манило, как шикарная зацепка.

Квазар долго колебался, сжимая телефон в потной ладони. Это был крайний риск. Переход черты. Очередной контакт. Но молчание Гаспе давало ему карт-бланш. И сообщение далось нелегко. Сперва он напечатал от лица старой подружки из школы, но пришла мысль о том, что братья могут быть в хорошем контакте, и Гаспе заподозрит неладное, особенно после недавнего разговора в серверной. Потому сталкер набрал сообщение, тщательно подбирая слова – не слишком навязчивое, не слишком подобострастное, просто вежливый вопрос от бывшего студента, который интересуется судьбой преподавателя.

Ответ пришел почти мгновенно, будто Мадлен только и ждал этого.

«А че тебе от него надо? – было первым сообщением. – Очередной поклонник, что ли?»

Квазар почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он ответил уклончиво, что просто интересуется его творчеством, как актера. Следующее сообщение Мадлена было длинным. И оно перевернуло все с ног на голову.

«Творчеством? – будто усмехалась каждая строчка. – Ну да, он всегда умел произвести впечатление. Золотой мальчик, любимец публики и преподавателей. Всегда знал, что сказать и кому улыбнуться. А ты знаешь, сколько всего за этой улыбкой скрывается, «поклонничек»? Сколько людей он использовал и выбросил, когда они стали не нужны? Как он умеет манипулировать? Ты, наверное, тоже думаешь, что он гений и святой? Он мастерски создает образы. В том числе и образ себя. Так что держись подальше и не пудри мозги, а просто отвяжись.»

Квазар перечитал сообщение раз пять, шестой. Буквы расплывались перед глазами. Он чувствовал не возмущение, не желание защитить кумира, а странное, щемящее ощущение между ребрами, скользкое и ползучее. Это было оно. Трещина в мраморной статуе.

«Что вы имеете в виду?» – осторожно ответил он.

«Он эгоистичный нарцисс, – пришел почти немедленный ответ. – Всегда был и есть. В театре он использовал всех, кто мог продвинуть его карьеру. Дружил с нужными людьми, ходил на нужные вечеринки, а потом просто переставал замечать тех, кто ему больше неинтересен. Включая семью, меня и мать с отцом, которые ему помогали, как никто другой. Он построил свою жизнь на том, чтобы казаться, а не быть… и все с радостью попадаются на эту дешевую мишуру. Не думай, что ты один такой.»

Квазар сидел, уставившись в экран. Тошнота подкатила к горлу комом. Это было не совсем то, что он хотел услышать. Он хотел найти какую-нибудь мелкую слабость, смешную привычку, что-то человеческое, что позволило бы ему сказать: «Смотри, он такой же, как ты, он тоже не идеален!». Но Мадлен обрисовал портрет циника, расчетливого карьериста. Это противоречило всему, во что верил Квазар. Его кумир не мог быть таким. Но сомнение уже было посеяно. Ядовитое, колючее. Оно впилось в мозг и начало пускать корни.

«Но почему вы так говорите? Вы же родственники.» – выдавил он наконец.

«Потому что я его брат, как раз. – Последовал ответ. – Я видел его без грима. В прямом и переносном смысле. И поверь, зрелище не для всех.»

Одержимость не прошла. Она просто сменила вектор, как река, наткнувшаяся на гору и нашедшая новое, более извилистое и опасное русло. Теперь ей нужны были не доказательства совершенства, а доказательства несовершенства. Чтобы можно было либо разочароваться и отпустить, либо… принять его целиком, со всем этим грязным бельем, о котором так охотно рассказывал Мадлен.

Принять. Страшное слово. Оно означало не прощение, не понимание. Оно означало, что придется впустить в себя эту гниль, сделать ее частью своего собственного мира, своего культа. Это было все равно что узнать, что у твоего бога есть нарыв, и начать молиться не на его лик, а на этот нарыв, находя в его гное священный смысл. Это была уже не любовь, и не ненависть. Это была болезнь в самой последней, терминальной стадии, когда организм отказывается бороться с инфекцией и начинает интегрировать ее в себя, становясь чем-то третьим, не живым и не мертвым.

Мысль застряла в горле, не желая облекаться в слова. Либо что? Либо найти в этом падении свое собственное, извращенное наслаждение? Если он не может быть как Гаспе – чистым, идеальным, светлым – то может он может стать его тенью, его антиподом, тем, кто знает всю грязь и всю подноготную? Не вознестись к нему, а опуститься на его уровень, в его болото, чтобы наконец-то почувствовать хоть какую-то, пусть и уродливую, связь? Ведь если нельзя обладать совершенством, можно ли обладать его пороками?

Он все так же стоял у окна, и холод стекла уже не приносил облегчения. Внутри все горело. Горел старый образ, сгорая дотла, и на его пепелище уже начинало прорастать что-то новое, чудовищное и голодное. Он должен был докопаться. Докопаться до конца. Узнать все самые ужасные, самые постыдные подробности. Чтобы решить – выплюнуть этот яд или сделать его своим лекарством, своей новой правдой.

Ладно, к черту. Горит сарай – гори и хата!

Квазар вернулся к телефону. Его пальцы снова зависли над клавиатурой. Он должен узнать больше. Гораздо больше. Он снова написал Мадлену. На этот раз без церемоний, прямо, почти грубо, как сварливый больной, требующий у врача правду о своем диагнозе.

«Расскажите мне всё. Всё, что знаете. Я должен понять.»

Ответ пришел не сразу. Минуты тянулись, как часы. Квазар чувствовал, как по его спине ползут мурашки. Он уже почти решил, что напугал его, что Мадлен отступил, испугался этой внезапной, ненасытной жажды правды. Но вскоре телефон завибрировал. Длинное сообщение. Очень длинное.

Мадлен писал о детстве. О том, как Гаспе, тогда еще просто старший брат, всегда был лучшим. Лучшие оценки, лучшие друзья, лучшие подарки от родителей. Как он учился играть на чувствах, изображая обиду или радость, чтобы получить желаемое. Как однажды подставил младшего брата, свалив на него свою провинность, и смотрел, как того наказывают, с холодным, почти научным интересом. Писал о его первом театре, о том, как он использовал поклонниц, вытягивая из них деньги, внимание, связи, а потом исчезал, как только они становились не нужны. О том, как он разговаривал о своих коллегах-актерах за их спинами – цинично, язвительно, уничтожающе. Как он смеялся над наивностью студентов, которые верили в его образ мудрого наставника. А потом и вовсе поссорился с матерью из-за собственных «идиотских» убеждений и больше не писал ни одному из родителей.

«Он не верит ни во что, кроме себя, – писал Мадлен в конце. – И то ненадолго. Ему нужны зрители. Без аплодисментов он никто. Пустое место. Он ненавидит себя за эту пустоту и заливает ее восхищением других. И ты ему нужен только пока ты на него смотришь. Как только ты перестанешь – станешь для него пылью.»

Квазар дочитал и опустил телефон на колени. В комнате было тихо. Слышен был только мерный тиканье настенных часов и шум дождя за окном. Он ждал, что почувствует. Отвращение, разочарование, крах. Но вместо этого он почувствовал… странное, почти болезненное облегчение. Он поднялся с кровати и подошел к зеркалу. Вглядывался в свое отражение, уставшее, бледное, с синяками под глазами. В глазах, которые всегда искали кого-то другого, он вдруг увидел себя. Не того, кем он хотел быть, а того, кем он был. Запутанного, больного, одержимого. Но своего, своего себя.

«Он ненавидит себя за эту пустоту», – эхом отозвалось в голове.

– А ты? – спросил он вслух у своего отражения. – Ты разве не то же самое?

Одержимость не прошла. Она просто изменила форму. Раньше он хотел стать Гаспе. Теперь он хотел понять его. Понять механизм этой великой мистификации. Понять, как можно годами играть роль, не сходя с ума. И, поняв, возможно, научиться играть самого себя.

Он взял телефон и снова написал Мадлену. Всего два слова.

«Спасибо. Понял.»

Ответа не последовало. И слава богу. Диалог был исчерпан. Потребность в нем тоже. Но на душе все еще было слишком скребуще и темно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов