Полная версия:

На виражах жизни

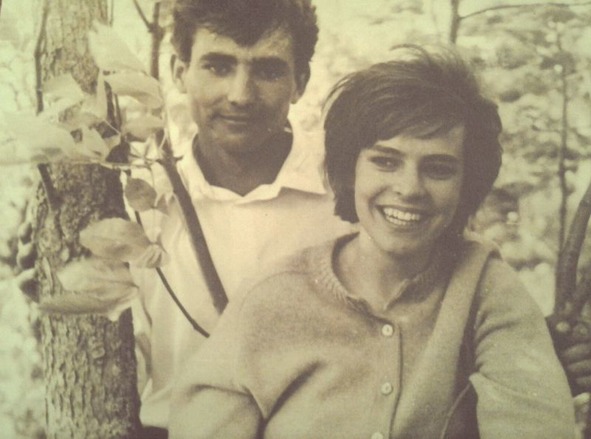

Я с Раей Кодзик… 1966 г., Александровское

Однажды с ней я ходил на конноспортивный праздник, где вместе гуляли и фотографировались. Ранее мне брат Михаил подарил фотоаппарат «Зоркий-2С» и я быстро освоил весь процесс фотосъёмки и печатания фотографий.

Рая много рассказывала о своей Родине, оставшихся там друзьях и родных, о родителях, вынужденных по политическим мотивам эмигрировать в нашу страну. Я часто потом получал от неё поздравительные открытки к праздникам, где она обращалась ко мне «Гена – Джан», не зная точно, что это слово означает, чувствовал от него теплоту и ласку.

Отмечая последний звонок, почти всем классом, в доме Виктора Некрасова мы выпили вина и шампанского. От такого коктейля у всех было весёлое настроение, танцевали, пели песни, целовались на брудершафт, долгое время, потом вспоминая это веселье. После этого дня приступил к подготовке к экзаменам, читая учебники и делая короткие выписки, отвечая на вопросы билетов.

Выпускные экзамены, которые так мы так боялись, были сданы успешно и без потерь. А когда, после торжественного собрания, получив аттестат и собравшись в спортзале на выпускной вечер, даже стало грустно, что этот этап в моей юности закончился.

А встретив рассвет на горе, со сказочным названием «Лягушинка», возвращаясь, домой, в груди было какое-то щемящее чувство, что ещё немного и мы разлетимся, как пушинки с одуванчиков в разные края и никогда не увидимся.

Предчувствие не обмануло! Действительно, только несколько одноклассников мне удалось найти уже в настоящее время, благодаря всемирной паутине – Интернету. Так постоянно общаюсь с Ольгой Тамашакиной, Инессой Черкасовой, ныне Басовой, Володей Неговора.

И вот я снова в пути уже на Дальний Восток. Дорога была долгой и с пересадками. На первой, в Ростове, остановились у родственников Володи Неговора. Город мне понравился и я пожалел, что не решился ехать сюда учиться, военное училище здесь тоже было.

В дороге не скучали, попутчики менялись, а мы продолжали ехать и ехать. За окном пролетали города, и даже целые часовые пояса. Только тогда я, реально, убедился, как велика и необъятна наша Родина.

Менялись природные пейзажи: южные степи сменялись европейскими лесами, а после Уральских гор въехали в азиатскую часть страны, как будто мы повторяли, практически, уроки географии.

Пересекая по мостам знаменитые реки, я с завистью смотрел на них и вспоминал реку Убу и Шемонаиху. Чем ближе был Казахстан, тем чаще и чаще вспоминал Валю, образ которой, из-за длительной разлуки, был каким-то расплывчатым.

Я, лёжа на верхней полке вагона, представлял её повзрослевшей, но у меня это не получалось, вновь и вновь возникал перед глазами её детский портрет с озорными голубыми глазами и косичками.

Я мечтал, после учёбы, приехать к ней в новенькой военной форме и поразить её в самое сердце своим бравым видом, но, каждый раз, мои мечты прерывались очередной остановкой поезда или соседями по купе. На больших остановках я, периодически, бросал в почтовые ящики на перронах открытки с короткими текстами о том, какие города мы проехали и что видели.

А видели много! Пейзажи менялись, как на слайдах диафильмов. Особо меня поразила красота Байкала, по берегу которого проезжали на восходе солнца, где в прозрачной воде был виден каждый камушек.

Только в детстве на реке Убе я видел подобную картину. Восходящее солнце, перламутром рассеивалось в воде и, отражаясь, освещало мягким светом прибрежные горы, кучеряво покрытые вековыми соснами и кедрами, которые чётко вырисовывались на алеющем небосводе.

Такая картина завораживала и не давала оторвать глаз, о сне и думать не хотелось. Уже жарким днём поезд остановился на станции Слюдянка, где берег Байкала был совсем рядом и мы решили искупаться.

Выскочив из поезда, в одних плавках, я с ходу прыгнул в воду и, как ошпаренный, вылетел из неё, так по-зимнему холодна была вода в озере. Здесь же мы купили отварной картошки и знаменитого копчёного омуля.

Картошку съели сразу, взятые в дорогу продукты закончились, а омуля есть не стали – был с душком! Только позже узнал, что у местных жителей – это высший класс, в приготовлении рыбы.

И вот, после десятидневного пути, мы подъезжали к незнакомому и далёкому городу Благовещенску, радуясь окончанию поездки и, в тоже время, страшась неизвестности будущего.

Город особого впечатления не произвёл, ничем не выделялся от увиденных городов ранее. Мы пошли на набережную Амура, спустившись к берегу, сполоснули лицо и руки в чистой воде, с любопытством рассматривая невысокие строения на другой стороне.

Там был уже Китай. Тогда мы и не думали, что пройдёт совсем немного времени и на набережную уже станет опасно выходить и многое в отношениях двух великих государств резко изменится!

Если я, ранее, допускал мысль, что если не поступлю, то поеду обратно, ещё раз посмотрев на страну, то теперь одна мысль об обратной дороге вызывала ужас, так мы намучались в душных и тесных вагонах, да ещё с голодными желудками. Я твёрдо решил приложить все усилия для поступления – только вперёд, ни шагу назад!

До училища ехали на автобусе, находилось оно около двенадцати километров от города, в большой лощине между сопок, которая называлась Моховой Падью.

Сопки были покрыты низкорослым дубняком, а вдали голубела лента реки Амур. Читая книги известного путешественника Арсеньева про Дальневосточную тайгу, у меня о ней сложились совсем другие представления, в корне отличающиеся от увиденного здесь.

Поселили нас сразу в палаточном городке для абитуриентов и накормили в летней столовой. Наевшись сытной перловой каши с кусочком мяса, я повеселел и понял, что и здесь жить можно.

Сразу же стали искать земляков и не нашли, в основном все были из Забайкалья и Дальнего Востока. До экзаменов оставалось несколько дней, и я углубился в подготовку к ним.

Удивительно! После дороги, как будто мне прочистили мозги – все само просилось в голову и запоминалось легко. В палатках днём было жарко и приходилось поднимать и подвязывать полог брезента, чтобы ветерок освежал немного тело.

Многим заниматься не хотелось, и они играли в карты или шахматы, рассказывали анекдоты или о своих похождениях в предыдущей жизни, мешая сосредоточиться и обдумать прочитанный текст.

Приходилось уходить подальше от палаток и лёжа в высокой траве инженерного городка, под знойным солнцем, которое ничем не отличалось от южного и, казалось, будто по заказу, специально, испытывало всех поступающих на прочность и выносливость, ещё и ещё раз листать школьные учебники.

А мысли часто уходили в сторону, то вспоминался дом, где обо мне волновались мои родные, и так хотелось, мгновенно, перелететь туда и ещё раз вдохнуть воздух свободной жизни, то возникали сомнения, а правильно ли я выбрал свой дальнейший путь?

Может, пока не поздно, бросить все и вернуться в привычную жизнь! Уже не было былой уверенности в том, что я хочу стать офицером. В первые дни я обошёл почти все территорию училища, представляя, что ранее по этим местам ходил мой старший брат Владимир, который поступил сюда учиться из войск, прослужив около года где-то у озера «Ханка».

Приезжая в отпуск он много рассказывал о своей службе и учёбе в училище, о своём командире взвода курсантов старшем лейтенанте Юрии Филатове, который обучал его спортивной стрельбе из револьвера в свободное от службы время.

Я ходил и узнавал, как будто уже знакомые для меня места и думал, что если брат выдержал все трудности разлуки с родными и тягости службы, почему я не смогу! Уже потом, прослужив много лет, я твёрдо понял, что самое тяжёлое в первый год службы – разлука с родными и любимыми людьми, ностальгия по дому и оставленному образу жизни.

Вот почему в это время самым желанным человеком является почтальон, который, как голубь, в любой момент может принести долгожданную весточку из дома. Написав письма всем, я ждал ответа, готовый подставить нос, по которому дневальный, исполняющий функции почтальона, постучит конвертом – такая здесь сложилась традиция.

Училище ничем не напоминало воинскую часть. Не было заборов и КПП, курсанты могли свободно ходить на почту, в магазины, на стадион и в парк с танцплощадкой, находящиеся в посёлке.

По субботам и воскресеньям на танцы приезжали из города, в набитых до отказа автобусах, девчонки, с надеждой познакомиться, а может быть и выйти потом замуж за будущего офицера.

Гремела на всю Моховую Падь музыка, вызывающая ностальгическую боль в моем сердце. Видя гуляющие парочки, стремящиеся где-то уединиться от всевидящих курсантских взоров, я вспоминал, все чаще Валю и короткие свидания с ней.

И, вновь, я представлял себя, уже в курсантской форме, приглашающим её на танец, и, как всегда, что-то возвращало меня в реальность! Все это опять вдохновляло меня и вселяло уверенность в правильности поставленной цели.

Жили по военному распорядку дня, ходили строем, строем же и бегали на физзарядку, заступали в наряд по столовой, где мыли посуду и чистили картошку, стояли дневальными под грибком, убирали ежедневно территорию и посыпали жёлтым песком дорожки палаточного городка, внушительно называемого во всех инструкциях – лагерем!

Командовал всеми абитуриентами, грозный с виду, с большими черными усами, полковник Лобус, любивший железную дисциплину и твёрдый воинский порядок.

Большой и ласковый чёрный пёс, живший рядом с грибком дневального и которому, почти все, приносили из столовой какой – ни будь лакомый кусочек, почему-то тоже имел кличку «Лобус».

Первым не выдержал военной жизни Иван Передельский, по моему мнению, специально заваливший экзамен по Русскому языку и литературе. Мы проводили его в «полосатый рейс», так называли сдачу матрацев, белья и получение проездных документов на обратный путь.

Володя тоже получил неуд, но упорно продолжал сдавать экзамены. Все письменные экзамены по русскому языку и математике я сдал на «хорошо», а вот устный по физике, чуть не завалил.

Попался мне закон о сохранении количества движения, который знал, а вот формулу его – забыл, как будто вырезали кусок ленты из моей памяти. Пришлось хитрить и проситься у подполковника, с внушительным видом, выйти за забытой ручкой и он – отпустил!

Несколько секунд хватило мне, чтобы глянуть в учебник и вспомнить все, но оценка, после моего чёткого ответа, была снижена на один балл улыбающимся преподавателем.

Сдав экзамены, мы стали ждать мандатную комиссию, решение которой, окончательно, решало судьбу абитуриента. Каждое утро на построение приходили офицеры, выискивали нужных специалистов, а потом уводили их в свои вотчины, как дешёвую рабочую силу для восстановления и ремонта учебно-материальной базы.

Меня, как художника, умеющего писать шрифтом, взял под свою опеку подполковник Мешков, возглавлявший кафедру ЗОМП (Защита от Оружия Массового Поражения).

Он поручил писать плакаты и учебные пособия на больших белых листах, где я рисовал ядерные взрывы, похожие на большие черные грибы и солдат в противогазах, храбро бегущих вперёд. Насмотревшись на мучения отца, получившего лучевую болезнь от невидимой, после ядерного взрыва, радиации, я все думал, как это противогаз и прорезиненный плащ может защитить человека от неё.

Наконец наступил долгожданный день, и я стоял перед членами мандатной комиссии. За длинным красным столом сидело несколько офицеров и внимательно, как на медосмотре, смотрели на меня.

От волнения их вопросы я слышал, как будто издалека. Спрашивали: почему я решил стать военным, о составе семьи. Старший из всех, вдруг, прямо спросил меня, какой курс обучения я выбрал, высший или средний.

Я, вместо ответа, почему-то задал вопрос: «А на каком курсе, быстрее стану офицером?». Ответ был: «На трёхгодичном!»

В голове быстро пронеслись выпускники этого года, на наших глазах из курсантов, как по волшебству, превратившиеся в красивых, как братья – близнецы, офицеров.

Лишний год учиться, чтобы получить высшее гражданское образование не хотелось, тем более что все получат в конце обучения одинаковое среднее военное образование и звание – лейтенант.

И я решил учиться на трёхгодичном курсе. Позднее я пожалел об этом и чтобы получить высшее образование, заочно окончил педагогический институт, но это другая история.

Володя Неговора не поступил, не знаю, что он говорил членам комиссии, но знаю, что многих абитуриентов, получивших одну двойку, вызвали из дома для учёбы из-за получившегося недобора в учебных ротах.

А может он решил поскорее вернуться к полюбившейся ему моей сестре Людмиле, на которой он впоследствии женился. Хорошо помню момент, кода Володя пришёл проститься ко мне.

Я сидел в бытовой комнате роты и мне, впервые в жизни, стригли машинкой голову под нуль. С большим сожалением смотрел на свои черные густые кудри, падающие на пол и колени, понимая, что заканчивается моя вольная кучерявая юность и наступает самостоятельная жизнь в жёстких армейских рамках!

Отдав Володе свою одежду и письмо для родителей, я вышел из комнаты уже в военной форме, которая была чистой, но бывшей в употреблении (БУ). Наш курсантский батальон состоял из двух рот: десятой и одиннадцатой, в которую я и попал.

Командовал ротой среднего роста, скуластый, с пристальным взглядом и звенящим голосом майор Владимир Горкун. Он, по-деловому, подобрал команду для ремонта казармы, в которую попал и я, как художник, основной обязанностью которого было сначала белить, а потом чертить поверх побелки коричневую филёнку, рискуя упасть с четырёхметровой высоты. Так мы работали до конца августа.

Первого сентября 1966 года, как и во всех школах, в училище начались занятия. Накануне нам выдали новенькую парадную форму, с острым запахом нафталина и хрустящие хромовые сапоги.

Шерстяные синие брюки пришлось вручную ушивать самому, благо опыт такой уже был в школьной жизни, а широкие голенища хромовых сапог заглаживать горячим утюгом на деревянной колодке – этому быстро научили старшекурсники.

На торжественном построении училища вынесли Боевое Знамя, и мы приняли Военную Присягу, текст которой выучили так, что и сейчас его чётко помню.

Читая вслух слова присяги, перед лицом своих товарищей, я видел, почему-то, лица мамы, отца, своих родных и близких людей, внимательно слушающих меня, будто боявшихся пропустить какие-то важные слова, а услышав их, с облегчением и одобряюще кивали мне, словно вместе со мной повторяли их, чтобы я ничего не упустил и не нарушил текст священной присяги перед всем Советским народом.

Этот день запомнился на всю жизнь. Нет уже давно Союза Советских Социалистических Республик, а Военная Присяга до сих пор остаётся в силе для меня, как единственная клятва в жизни!

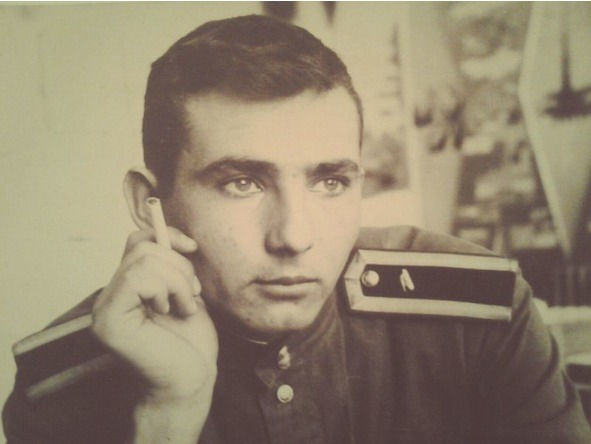

Мой первый курс, моя первая дальневосточная зима… 1966 г.

С принятием Военной Присяги нас поздравил Начальник Училища генерал – майор В. Табакин, и с этого дня начался отсчёт моей календарной военной службы, одновременно с занятиями по изучению военного дела. Но это будет другая история!

Глава 3: Тяжело в ученье…

И вот позади все волнения и тревоги, связанные с принятием Военной Присяги и началом учебного года в Благовещенском Высшем Танковом Командном Училище, именовавшимся до этого Дальневосточным Танковым Училищем.

Мне, как и моим однокурсникам из двух рот нашего курсантского батальона, пришлось завершать программу трёхгодичного обучения. Параллельно с нами, впервые, началось четырёхгодичное обучение в другом батальоне курсантов, но уже состоявшим из трёх рот.

Так, бывшие абитуриенты с одного палаточного городка, расселились по разным казармам и могли увидеться только в столовой или вечером в свободное время.

Общий вид нашего училища… Моховая Падь

Начну со столовой, именно о ней в первые месяцы учёбы и службы больше всего думалось – наши молодые тела требовали много калорий из-за насыщенного распорядка дня, к которому предстояло привыкать и не все выдерживали это.

Уже после первого месяца учёбы многие курсанты были отчислены по собственному желанию. Столовая была большая и светлая. В столовую ходили только строем, браво распевая, полюбившуюся всем песню о Туле: «Тула веками оружие ковала, стала похожа сама на ружье…», не подозревая, что эта песня будет гимном города моей ветеранской жизни.

Ровные ряды столиков на четыре человека были покрыты белыми скатертями, на которых стояли цветы и лежали приборы для еды. Каждый ряд обслуживала молодая официантка.

После питания в летней столовой, здесь нам все показалось раем. Пища готовилась опытными поварами, твёрдо знающими, что путь к знаниям лежит через желудок и, почти всегда, «амбразура», так мы называли окно для выдачи еды, была закрыта телами курсантов, стоящих за добавкой.

До сих пор помню вкус рисового плова, который готовил и лично раздавал большим черпаком «Дядя Петя» – Пётр Тимохин, повар прошедший войну и почти всю жизнь посвятивший этому трудному делу в училище.

В целом курсантский паек по калорийности сильно отличался от солдатского – это мы поймём на старшем курсе, когда пища уже не всегда доедалась и мы, не сильно расстраивались, проиграв в считалку на пальцах очередной кусок масла или сахара, по пути в столовую.

В коридоре столовой всегда стояла открытая бочка с пересоленной красной рыбой, которую ели с желанием только в первый год, а потом редко смотрели в её сторону.

Я представлял, видя её, косяки рыб, плывущих по бурным дальневосточным речкам из океана, стремительно выскакивающих из воды на порогах и водопадах, чтобы достичь, вопреки всему, родных мест, отметать икру и продолжить свой род.

Мечтаю о доме… Г. Табаков

О рыбалке вспоминал редко, просто не хватало на это времени. Во время раннего подъёма готов был отдать все, чтобы поспать ещё несколько минут.

Многие курсанты прятались под койкой, в сушилке, везде, где можно было продлить блаженство ночного сна. Но наш первый старшина Жиров, послуживший до этого солдатом срочной службы, все эти уловки и хитрости хорошо знал и шансов никому не оставлял.

Только физическая зарядка разогревала тело, прогоняла сон и всякую хандру. Постепенно я привыкал к этим жёстким условиям учёбы, гордившись тем, что учусь в прославленном, своими выпускниками, училище.

Накануне принятия Военной присяги, нас водили в Музей Боевой Славы Училища, где знакомили с его Боевым Путём и подвигами героев – выпускников. Раньше училище располагалось в г. Проскуров, символично, что когда-то отец тоже учился в Кавалерийской школе этого же города, потом переехало в г. Хмельницк и называлось Хмельницким, далее в 1957 году передислоцировалось на Дальний Восток в г. Благовещенск.

Особенно, впечатлил подвиг выпускника лейтенанта Комарова, таранившего своим танком немецкий бронепоезд, за что получил звание Героя Советского Союза и был навечно зачислен в первую роту курсантов Училища.

Я, оформляя Ленинскую Комнату в своей роте, рисовал знаменитую «Тридцатьчетвёрку», врезающуюся в огромную махину бронепоезда и думал, а смог бы я на его месте повторить этот подвиг и ответа, пока, не находил.

В училище стало традицией набирать, каждый год, для учёбы «Комаровский экипаж» из молодёжи города Шахунья, в котором родился герой, расположенного где-то на Урале. И в этот год, такой экипаж был создан и без экзаменов зачислен в наш второй взвод 11 роты курсантов. Так я, рука об руку, учился с «Комаровцами»: курсантами С. Краевым, В. Горюновым и С. Лебедевым.

Пишу эти строчки, а в сердце щемит от слов «зачислен навечно», на деле эта вечность оказалась коротка! Уже более года как, современными реформаторами полностью ликвидировано, как и много других, наше прославленное Танковое Училище! Но об этом позднее.

А мы в первые дни, как молодые цыплята за наседкой, строем ходили за командиром взвода лейтенантом Пятковым от одного учебного корпуса к другому, знакомясь с учебной базой.

На этой базе за три года командиры и преподаватели должны подготовить и сформировать из нас грамотных офицеров-танкистов, умеющих делать все: командовать танковым взводом, стрелять из всех видов оружия, водить все виды боевой техники, стоявшей на вооружении в танковых частях, знать и уметь пользоваться всеми радиостанциями, найти и устранить любую неисправность, отремонтировать, эвакуировать, вытащить из болота при помощи полиспаста танк, подготовить его и преодолеть под водой любую водную преграду и т. д.

Поэтому в нашей программе преобладали военные предметы обучения, а общеобразовательные изучались по программе техникума, да и только на первом курсе.

Встречаясь с друзьями с «вышки», так мы называли четырёхгодичный курс, я слышал недовольство тем, что многих «потопила» высшая математика и другие общеобразовательные предметы, преобладающие в обучении. Они с завистью слушали рассказы о том, как мы стреляем и водим боевую технику.

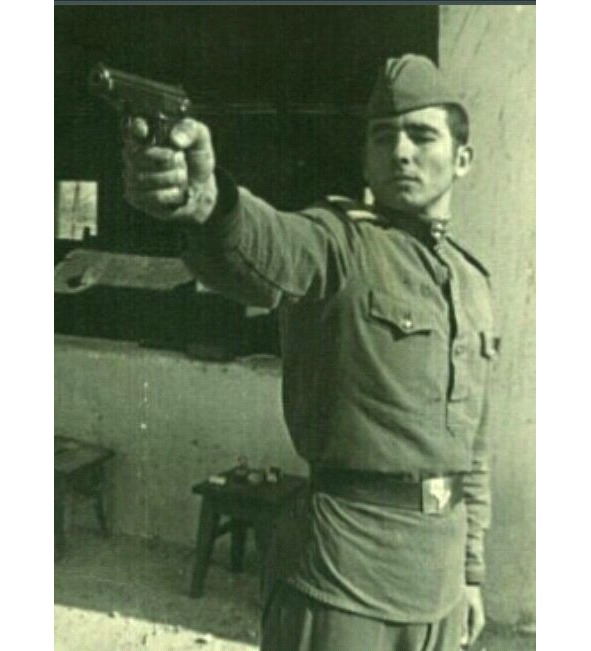

С первых дней учёбы начали изучать устройство пистолета ПМ (Пистолет Макарова), о чем я только мечтал в детстве. Я полюбил огневую подготовку, с нетерпением ждал все занятия, особенно по практическому выполнению стрельб.

На огневом рубеже… Г. Табаков

Было символично, что огневую подготовку у нас вёл майор Юрий Филатов, когда-то бывший у моего старшего брата Владимира командиром взвода. Этот грамотный офицер, умел не только толково разъяснить материал, но и практически обучить любому приёму стрельбы и подготовки оружия к ней.

Он часто приводил примеры из своей службы, рассказывая иногда и о моем брате, мастере меткого огня. Я слушал и гордился братом! Все это ещё больше стимулировало меня в изучении военного дела.

Как-то незаметно пролетела осень и наступила первая амурская зима, которая резко отличалась от предыдущих зим в Восточном Казахстане и тем более на Кавказе.

Снега здесь почти не было, а пронизывающий ветер, иногда при минусовых сорокоградусных температурах, постоянно гулял между сопок по всей Моховой Пади, как будто искал выхода из этой долины, замораживая по пути все, что ему попадалось. А попадались ему, обычно, мы, занимающиеся на полевых занятиях тактикой, топографией, стрельбой, вождением и т. д.

Наши шинели и сапоги плохо защищали от холода, а вернувшись в казарму, частенько, приходилось отрывать от подошвы примёрзшие портянки. Легче было, когда занимались на боевой технике, тогда мы облачались в застиранные ватные комбинезоны и валенки с резиновой подошвой.

Все это хранилось большой кучей в горячей сушилке и найти комплект по своему размеру везло тем, кто первым проникал в неё. Часто один валенок попадался великим, а в другом нога была, как в капкане на волка.

Все это было терпимым, а вот ватные штаны, подпоясанные ремнём, были без высокой защитной спинки и при наклоне, обе рубахи, летняя бязевая и зимняя байковая, постоянно выскакивали из-под ремня и спина, один на один, оставалась с холодным ветром.

Только через много лет кто-то додумается шить тёплые штаны для военных в виде комбинезона и почти до самых плеч. Не скрываю, что первую зиму я часто болел и лежал с высокой температурой в медсанчасти.

В результате всех зимовок я приобрёл не только закалку и опыт выживания в этих условиях, но и, в придачу, хронический радикулит, который напоминал о себе всегда, когда спина попадала под сквознячок. Только на пенсии, заведя пасеку пчёл, стал постепенно забывать об этой нудной болезни.

Быстро пролетали учебные дни и мне все реже вспоминался дом. В выходные дни, когда многие курсанты уезжали в город в увольнение, я вместе с Виктором Власенковым, периодически обновлял и совершенствовал Ленинскую Комнату.

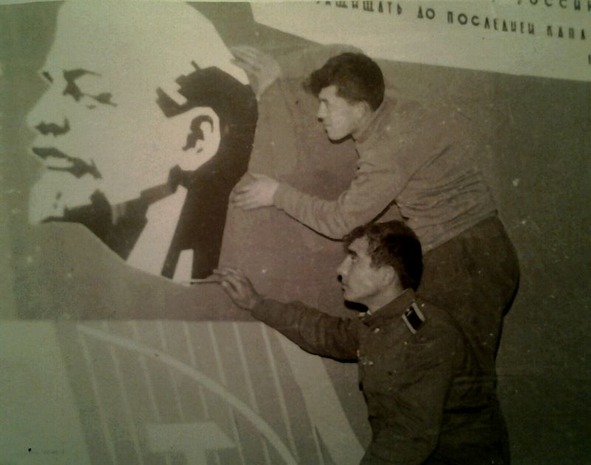

Оформляем Ленинскую комнату… Г. Табаков И В. Власенков

Задание ставил лично командир роты майор Горкун, у которого инициатива в этом вопросе перехлёстывала через край, а мы все свободное от учёбы время рисовали и писали, вернее, рисовал больше я, а Виктор писал на стендах красивым шрифтом.

Между делом, я перечитывал по несколько раз полученные письма. Из дома писали с тревогой об обострении болезни отца, вынужденного месяцами лежать в больнице. От друзей письма приходили все реже и реже, только не забывали меня сестры Кубышкины.