Полная версия:

Модернисты и бунтари. Бэкон, Фрейд, Хокни и Лондонская школа

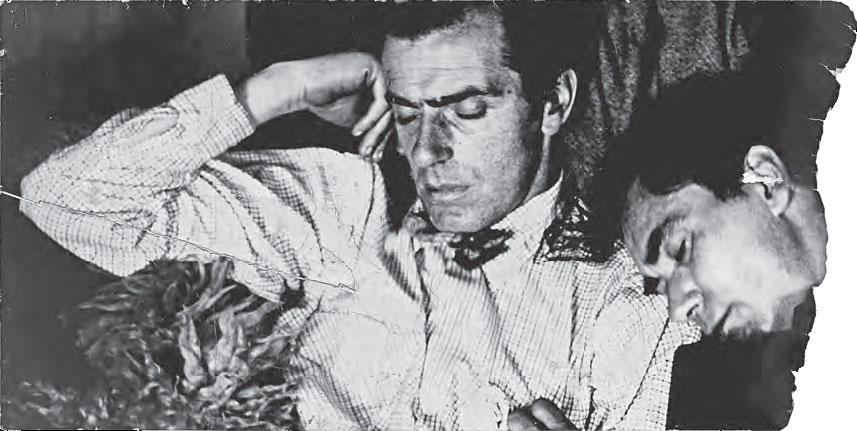

Роберт Колхоун и Роберт Макбрайд

Около 1953

Оставшиеся в Лондоне художники по той или иной причине были признаны непригодными к военной службе или уволены с нее. В 1943 году Джон Минтон – многообещающий художник, который будет часто встречаться на страницах этой книги, – оказался совершенно не на своем месте в инженерных войсках. На следующий год он получил офицерское звание, но вскоре был уволен из-за психологических проблем: по рассказам, он лег на плац и отказывался встать. В послевоенные годы Минтон стал одним из самых успешных молодых художников Лондона, наряду с Кэхуном, Макбрайдом и юными Кракстоном и Фрейдом. Ретроспективно этих художников можно рассматривать как группу – иногда их называют «неоромантиками». Но в то время не существовало ни манифеста, ни оформленного движения.

Однако их отличали некоторые общие черты. Все они в этот период занимались преимущественно графикой, а не живописью и зачастую выполняли книжные и журнальные иллюстрации, то есть были тесно связаны с литературой. Их объединяли как связь с издательствами, так и визуальный стиль. Работы Минтона и его друзей, Кита Вогана и Майкла Айртона, часто появлялись в серии Penguin New Writing и других книгах, издаваемых Джоном Леманном. Фрейд, Кракстон, Кэхун и Макбрайд сохраняли верность журналу Horizon, Питеру Уотсону и его окружению. Редактором был Сирил Коннолли, которому в самом начале помогал Стивен Спендер – бисексуал, слегка влюбленный в Фрейда, как и Уотсон. «Своим замечательным талантом и личным магнетизмом, – отмечал Брюс Бернард, – Фрейд привлекал внимание "представителей того слоя общества, который отличала гомосексуальная ориентация и который играл важную роль в британской культурной жизни"»[9]. Бернард указывал, что только эти люди – среди них были Уотсон и Спендер – поощряли блестящих, но нестандартно мыслящих молодых художников. В результате их увлечения Horizon в 1940 году опубликовал один из рисунков семнадцатилетнего Фрейда.

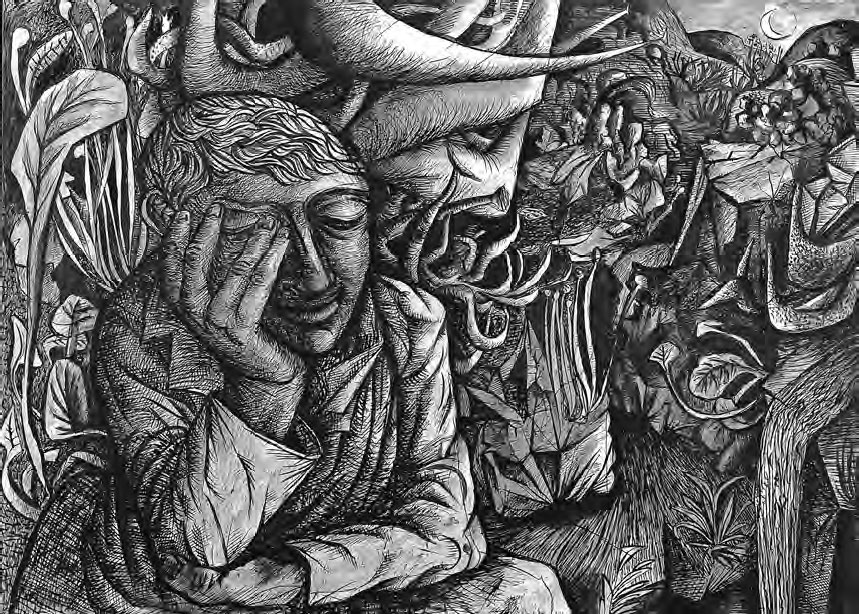

Творчество большинства перечисленных выше художников (кроме Фрейда) было отмечено тягостным сочетанием ностальгии и кошмара. Рисунок Кракстона тушью и мелом Спящий в пейзаже (1942) – одна из его ранних и самых памятных работ. Полумесяц заимствован у романтика девятнадцатого века Сэмюэла Палмера, к чьим работам тогда вновь пробудился интерес (Минтон шутил по поводу того, насколько полумесяц оказался «кстати» во время войны), в то время как угрожающе-колючие растения ближе к миру Герники Пикассо, чем к сельской идиллии.

Хотя прообразом спящего послужил еврей-беженец из Германии Феликс Браун, живший в семье Кракстон, эта работа сущностно отличается от других произведений Кракстона, в том числе от фантазийных. По мнению его наставника Грэма Сазерленда, художник намеревался изобразить мир своего воображения:

Сазерленд говорил, что в живописи надо многое придумывать, он настаивал на этом. Он брал элементы пейзажа, соединял их и придумывал, используя природные формы. Он был точен только при изображении лица.

Джон Кракстон

Спящий в пейзаже

1942

Кракстон, в отличие от Фрейда, сосредоточился на воображении. Эти молодые люди, у которых были одни и те же покровители и коллекционеры, один и тот же адрес, многим казались парой. Даже внутри художественного рынка их считали – по крайней мере, некоторое время – содружеством, устраивающим совместные выставки. Но они не были парой. И не были, как постепенно выяснилось, художниками одного типа. В этом заключалась ценность их дружбы, полагал Кракстон: «Думаю, нас связывало то, что мы рисовали каждый в своем стиле», – и добавлял с оттенком неодобрения: «Люсьен, разумеется, никогда не придумывал. Ему это казалось очень трудным». На взгляд Кракстона, это было недостатком. Однако утверждение Кракстона не совсем справедливо. В ранних альбомах для зарисовок и в картинах Фрейда присутствует воображение. В Комнате художника (1943–1944), например, голова зебры с Аберкорн-плейс становится огромной и заглядывает в окно студии. С течением времени Фрейд всё больше и больше склонялся к изображению действительности – того, что видит перед собой, – и постепенно отходил от того, что Сазерленд называл «придумыванием»: от вымышленных объектов.

Гёте назвал свою автобиографию Dichtung und Wahrheit – «Поэзия и правда». Но, разумеется, они не исключают друг друга. Фрейд нашел собственную и очень своеобразную поэзию в правде. Бесчисленные противопоставления и сочетания визуальной правды и поэзии использовались лондонскими художниками в течение многих лет, пока они шли к абстракции и социальному реализму, к дисциплине геометрии, богатству цвета и свободной выразительности самого пигмента, к поп-арту и оптической правде.

Часть этих достижений была связана с тем, что уже ушло, – например, с Сикертом, – но с окончанием войны маленький мир лондонских художников вдруг стал намного шире. Восьмого мая 1945 года в Европе наступил мир, и Кракстон и Фрейд отправились на континент, хотя в первый раз им не удалось далеко уехать. В то лето они добрались до островов Силли, которые после ограничений времен войны казались почти заграницей. Затем они безуспешно пытались пересечь Ла-Манш в рыбацких лодках, чтобы посмотреть выставку Пикассо в Париже (пограничники заметили и вернули их). В 1946 году оба наконец очутились во Франции. Там они встретили того, кто оказался для Фрейда гораздо важнее – и как человек, и как художник, – чем Пикассо или кто-либо другой: работавшего в Париже Фрэнсиса Бэкона.

Глава 2. Папа Фрэнсис

Арбитры вкуса указывали на правую сторону сцены со словами: «Грэм Сазерленд будет следующим заслуживающим внимания художником». Но тут по авансцене, ковыряя в носу, неторопливо прошел Фрэнсис. И всё изменилось.

Фрэнк Ауэрбах, 2017

Однажды Люсьен Фрейд посетил Грэма Сазерленда в Кенте и, поскольку «был молод и чрезвычайно нетактичен», – что не может, рассуждал он шестьдесят лет спустя, служить оправданием, – решил задать вопрос: «Кто, по вашему мнению, величайший художник в Англии?»[10] Сазерленд, обладавший естественным самомнением большого художника, вероятно, считал таковым именно себя – с чем согласились бы многие, в том числе Кеннет Кларк и Джон Кракстон.

Но ответ Сазерленда был неожиданным: «О, это человек, о котором вы не слышали. Он – нечто среднее между Вюйаром и Пикассо. Он никогда не выставляется и ведет необычную жизнь. Создав картину, он, как правило, ее уничтожает». Его звали Фрэнсис Бэкон, и сказанное о нем настолько заинтересовало Фрейда, что он вскоре договорился о встрече с этим таинственным человеком.

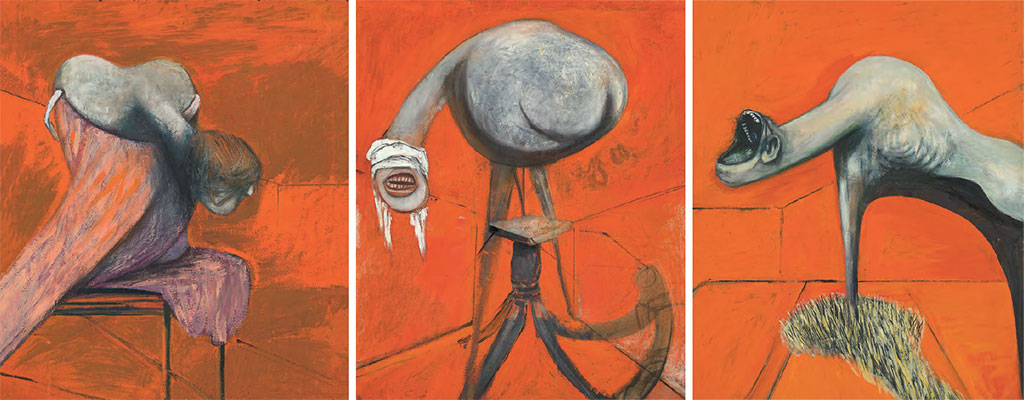

* * *Была середина сороковых годов. Удивительно, что Фрейд до сих пор не встречал работ Бэкона и не слышал его имени. Оглядываясь назад, нужно отметить, что послевоенный период в Британии начался с групповой выставки года в лондонской галерее Lefevre (в апреле 1945), где Бэкон экспонировал две работы, одной из которых был триптих Три этюда фигур у подножия Распятия (1944), ныне хранящийся в галерее Тейт.

Посетители выставки были ошеломлены полотнами Бэкона. По словам Джона Рассела, те приводили людей «в полное оцепенение»[11]. Центральная фигура напоминала страуса без перьев, чья длинная, толстая, трубчатая шея заканчивалась не ловко забинтованным человеческим ртом. Как и его сотоварищи с обеих сторон, он казался загнанным в угол и готовым к нападению, «ждущим возможности стащить зрителя вниз, на свой уровень»[12]. Это бы ли «настолько беспросветно-ужасные образы, что при виде их мозг со щелчком схлопывался»[13]. Это было искусство, способное повергнуть зрителя в шок, но мимо него было трудно пройти. Кошмар не просто таился в пейзаже, незримый, как в работах неоромантиков: он был здесь, огромный и ужасный, он надвигался на вас.

И всё же в этот момент у Бэкона было много общего с Сазерлендом и некоторыми другими британскими художниками его поколения. Основное влияние на Бэкона, как он открыто признавал, оказал Пикассо, и в этом он вряд ли был одинок. То же самое можно сказать о скульпторе Генри Муре, другом хорошо известном британском художнике, также представленном на выставке в галерее Lefevre. Исходным пунктом для Мура был монументальный классицизм женщин Пикассо начала двадцатых годов и созданные им несколько позже странные ню, похожие на примитивные морские создания. Но Мур, что характерно, превратил их в нечто более спокойное и монотонное. Дэвид Хокни подытожил это так: «Генри Мур получился из рисунков Пикассо недели за две». Сазерленд тоже был в долгу перед великим испанцем. В самом деле, практически любой художник в Британии – и в Европе, – который не был наследником салонной викторианской живописи, открыто заимствовал у него.

Бедный Дункан Грант, один из лучших живописцев группы Блумсбери! Его попытки писать так, как делал Пикассо до 1914 года, безнадежно провалились, если не говорить об оформлении интерьеров. Дела Бена Николсона шли лучше: он брал кубистские натюрморты Пикассо и убирал из них силу и энергию, которые заменял очарованием и остроумием (в истинно британском духе). Николсон действовал так же, как его соотечественники-британцы, убирая агрессию, сексуальное насилие и неприкрытую жестокость, которые были эмоциональным двигателем искусства Пикассо. В Бэконе же необычно то, что он не смягчал этих особенностей, а скорее усиливал. Пикассо, говорил он, был «ближе к тому, что я ощущаю как дух нашего времени»[14], чем любой другой художник.

Знакомство с работами Пикассо, как он позднее утверждал, помогло ему стать художником. В шестнадцать лет Бэкон был бесцельно бродившим подростком, малообразованным, без явных талантов, если не считать способности привлекать мужчин старше себя, делать их своими любовниками и использовать их. Но много времени спустя он считал, что если ты в юности не плывешь по воле случая, тебе не найти собственного «я» и подлинной цели. Выгнанный из фамильного дома в Ирландии после громкого скандала с отцом, капитаном Энтони Эдвардом Мортимером Бэконом, который застал его разгуливающим в нижнем белье матери, он уехал странствовать по Европе. Во Франции в 1927 году он начал изучать искусство. В его памяти осталось Избиение младенцев Никола Пуссена (около 1628, Музей Конде, Шантийи) – невероятно жестокая картина в афористичном классическом стиле. Выставка графики Пикассо, которую он видел в Париже, пожалуй, произвела на него не менее сильное впечатление. И он решил – если не тогда, то двумя годами позже (в жизни молодого Бэкона многое остается неясным) – стать художником.

Крупнейшие художники-профессионалы (например, Фрейд и Дэвид Хокни) в детстве охотно занимались рисунком и живописью. Бэкон в школьные годы проявлял мало интереса к искусству – как и ко всему прочему, по свидетельствам современников. Озарение, сделавшее Бэкона художником, случилось после знакомства с работами высочайшего уровня и, вероятно, заставило его принять два смелых решения. Во-первых, он попытался, не имея предварительной подготовки и даже признаков большой одаренности, сделать всё самостоятельно. Во-вторых, он почувствовал, что в живописи, если не ставить целью соперничать с самыми великими, нет большого смысла следовать стандартам, заданным Пуссеном и Пикассо. Быть неплохим живописцем недостаточно. Парадоксально, но именно серьезность, с какой он взялся за это ремесло, сделала Бэкона – на первый взгляд, он мог показаться дилетантом, который проводит время за шампанским и азартными играми, – живописцем, отличающимся от других британских художников его поколения.

Фрэнсис Бэкон

Три этюда фигур у подножия распятия

Около 1944

Фрэнк Ауэрбах, появившийся на художественном горизонте Лондона пару лет спустя после выставки с Тремя этюдами к фигурам у подножия распятия, констатировал, что британские художники старшего поколения, с которыми он сталкивался, грешат ленью и дилетантством:

Помню, художники спрашивали друг друга в пабах: «Ты работаешь?» – как будто существовал выбор – иногда работать, иногда нет. Было не вполне прилично очень стараться или находить это занятие слишком трудным. Такое встречалось сплошь и рядом.

Бэкон, напротив, не сомневался, что если уж заниматься этим, то единственной целью должно стать создание шедевра. Он мечтал о картине, которая упразднит всё сделанное им ранее. Проблема была в том, что почти ничего из сделанного его не устраивало.

* * *В баре для знакомств в Париже Бэкон, будучи подростком, встретил человека, который сказал ему: главное в жизни – то, как ты подашь себя. Это замечание поразило Бэкона, и, кажется, он в самом деле прожил жизнь в соответствии с ним. Он создал себя сам в гораздо большей степени, чем почти все остальные художники. Вначале он претендовал на то, чтобы быть дизайнером модернистской мебели в стиле Баухауса и современных парижских интерьеров. Его работы привлекали внимание, но он резко изменил направление, когда ему было двадцать с небольшим, став живописцем. Самое поразительное, что, за исключением нескольких несистематических уроков, он так и не получил никакого образования.

Бэкон почерпнул какую-то информацию от Роя де Местра, уроженца Австралии, живописца, который был старше его на пятнадцать лет. Бэкон состоял с ним в близких отношениях в конце двадцатых – начале тридцатых годов: возможно, их дружба не была связана с сексом, но, безусловно, включала наставничество в живописи. Де Местр мог ответить на вопросы Бэкона о том, как класть краску на холст, хотя его приводило в недоумение, как человек с таким утонченным пониманием искусства – полученным только в результате рассматривания – может задавать по-детски простые вопросы о том, как это делается. Он точно не учил Бэкона рисовать – так, как обычно учили студентов художественных школ, вдалбливая в них навыки. Соответственно, Бэкон рисовал не слишком хорошо, как единодушно признавали другие художники и его друзья. Люсьен Фрейд говорил:

Фрэнсис зависел от вдохновения, чем объясняется его раздражительность. Он не был обучен и вообще не умел рисовать, но был великолепен, когда ему удавалось что-нибудь благодаря вдохновению. Не очень хорошо владея линией, Бэкон обладал огромным интуитивным чувством краски – ее плотности, ее текучести, всего, что она может дать. Это, не говоря уже об эмоциональной нагрузке – гротескном ужасе, – делает выдающимися Три этюда фигурам у подножия Распятия и другую картину Бэкона, Фигура в пейзаже (1945), экспонированную в галерее Lefevre в 1945 году. Они были, как говорят историки искусства, «живописными».

Вот еще одно замечание относительно творчества Бэкона, простое, но существенное: он любил краску. Она оказывалась везде. Места, где он работал, были заляпаны краской. В сороковых годах он снимал квартиру в нижнем этаже дома № 7 на Кромвель-плейс, между станцией метро «Южный Кенсингтон» и Музеем естественной истории. В этом здании середины девятнадцатого века прежде жил прерафаэлит Джон Эверетт Милле, затем фотограф Э. О. Хоппе. Жилище Бэкона поражало каждого посетителя смесью поблекшей роскоши и жуткого беспорядка. Стоявшие в похожей на пещеру комнате диваны с испачканной чинцевой и бархатной обивкой отличались, по мнению Майкла Уишарта, «потускневшим великолепием» и порождали «забытое ощущение ушедшего эдвардианского блеска». Таинственно мерцали две огромные уотерфордские тусклые люстры.

Фрэнсис Бэкон

1950

Фото Сэма Хантера

Это напоминает описание декораций к какой-то готической драме. По сути, то была замечательная, разрушительная пародия на традиционную семейную жизнь. Эрик Холл, богатый покровитель и любовник Бэкона – намного старше его, – давал деньги на домашнее хозяйство. Кроме средств, получаемых от Холла, у Бэкона были и другие источники дохода: запрещенные азартные игры и, при необходимости, небольшие магазинные кражи. И в том и в другом принимала участие его бывшая няня, Джесси Лайтфут, которая к тому времени прожила с ним уже пятнадцать лет. На Кромвель-плейс она спала на столе. Похоже, что няня Лайтфут исполняла свою всегдашнюю роль: она была Бэкону вместо матери. Роль отца – не злобного и отталкивающего, а нежного и щедрого – играл Эрик Холл.

Фрэнсис Бэкон

Фигура в пейзаже

1945

Джон Кракстон так отзывался о студии на Кромвель-плейс: «По правде говоря, чудесная». Он выбрал одну деталь, которая символизировала смесь роскоши и убожества, характерную для Бэкона как художника и человека: «У Фрэнсиса на полу лежал огромный турецкий ковер, и он был весь заляпан краской». Кэтлин Сазерленд, которая вместе с мужем Грэмом обедала там примерно раз в неделю, вспоминает, что «салатница была вымазана краской, а на картине красовалась салатная заправка» (но «еда и вино были превосходны, а разговоры чудесны»)[15]. Действительно, квартира и мебель сливались с краской и vice versa[16]: то и другое соединилось в «Фигуре в пейзаже».

На самом деле там нет фигуры, только часть ее – нога, рука и лацкан; остальное исчезает в черной пустоте. Остаются фрагменты пустого костюма. В основе картины лежит фотография Эрика Холла, сидящего в Гайд-парке. Но локация, по-видимому, перенесена в африканский буш, а предмет, напоминающий пулемет, находится сбоку фигуры – или, вернее, ничем не заполненной одежды. Текстура последней, как объяснял Бэкон критику Дэвиду Сильвестру, была элементом картины, который в момент вдохновения он соединил с фрагментом комнаты:

Вообще-то, на костюме вообще нет краски, кроме очень тонкого слоя жидкости, на которую я положил пыль с пола – я думал о том, как передать фактуру слегка пушистого фланелевого костюма. И вдруг мне пришло в голову взять немного пыли. И видите, как хорошо это подошло к приличному серому фланелевому костюму[17]. Всё это было характерно для Бэкона: прежде всего стремление к осязаемой детали – изображение серого фланелевого костюма должно было выглядеть не просто верно, но так, как будто его можно было верно ощутить, как если бы ласкающие пальцы дотрагивались до «шершавой» поверхности. Стремление к реализму, который должен был активировать нервную систему, являлось одним из основных стимулов для Бэкона как художника (что, кстати, отличает его от Пикассо; несомненно, именно поэтому Сазерленд добавил более «шероховатую» живопись Вюйара в краткий рассказ о том, что напоминают работы Бэкона). В интервью, данных Бэконом, повторяется мысль о поисках изображения, которое воздействовало бы живее или «острее» на нервную систему. Характерно также, что он пробует сделать то или иное не под влиянием момента, сделать что-то неслыханное, что-то необычное в техническом смысле, вроде наклеивания пыли на картину. Бэкону нравились импровизация и случайность. Во многих отношениях его картины в самом прямом, физическом смысле выросли из плодородного хаоса, которым он был окружен, – среди прочего это могла быть, например, пыль на костюме.

Бэкон благоденствовал в своем беспорядке. Он был необыкновенно тесно связан со своими картинами. Подобно тому, как частицы его окружения попадали на картины, он сам оказывался в краске. Люсьен Фрейд вспоминает: «Фрэнсис всегда смешивал краски на предплечье» (пока у него не «развилась аллергия или что-то вроде, и пришлось прекратить»). Эта привычка, по мнению Джона Ричардсона, привела к отравлению скипидаром, из-за чего он в конце концов перешел на акриловые краски. Как говорят, студент, встречавший Бэкона в тот краткий период, когда художник работал в Королевском колледже искусств (начало тридцатых годов), видел, как он смывал краску с плеч.

Напротив, употребление им косметики – полностью отвергаемое в Лондоне середины сороковых – было, по мнению Ричардсона, разновидностью раскрашивания тела, фактически перформансом. Бэкон давал отрасти щетине, чтобы на нее можно было нанести косметику. Когда та начинала напоминать негрунтованную оборотную сторону холста (на которой он предпочитал работать), он брал косметику Max Factor и наносил ее на лицо «широкими мазками по всей щетине»[18], как обычно писал картины.

Эта одержимость краской была одной из особенностей, отличавших Бэкона от многих его собратьев. В сообществе художников, которые в глубине души были рисовальщиками или, по крайней мере, использовали пигменты сдержанно и осмотрительно, его выделяла исключительная близость к краске и к тому, что она может дать. Для Бэкона это составляло суть дела, из-за чего он неожиданно выступил в защиту не слишком модного пожилого художника Мэтью Смита, работы которого были показаны вместе с работами Бэкона в галерее Lefevre в 1945 году. Тематика Смита – пышные, округлые обнаженные женщины и груды румяных, созревших плодов – была весьма далека от мира Бэкона. Но способ, при помощи которого Смит изображал их – закрученные, выпуклые, осязаемые мазки, – младший художник одобрял. В единственной опубликованной краткой статье Бэкона содержалась похвала его творчеству. Смит, писал он, кажется ему

…одним из очень немногих английских художников со времен Констебла и Тёрнера, увлеченных живописью – то есть пытающихся сделать неразрывными идею и технику. Живопись в этом отношении стремится к полной взаимосвязи образа и краски, так что образ становится краской и vice versa[19].

Слияние, при котором мазок и вещь, которую он изображает, неразрывны, было для Бэкона святым Граалем. Говард Ходжкин позднее говорил в весьма схожих выражениях о том, как «кисть, полная краски, ложится [на холст] и превращается во что-то» подобное «фрагменту кружева на полотнах Веласкеса или изогнутому краю шляпы у Рембрандта». Ходжкин чувствовал, что это явление лежит за пределами словесного объяснения или сознательного планирования. Это волшебное превращение: «кто вне этого, тот не может писать картины».

Бэкон, несомненно, согласился бы. Такого эффекта нельзя достичь намеренно; к нему приходишь в процессе написания картины, словно краска совершает это сама при перенесении ее на холст. Вот почему он понимал, что «живопись – это таинственная и постоянная борьба со случайностью»[20]. Для Бэкона, который действовал интуитивно и играл по-крупному, случайность лежит в основе всего, как в смысле везения или невезения, так и в смысле творческого потенциала чистой игры случая. Он уточняет, что имеет в виду под словами «таинственная и постоянная»:

Живопись таинственна, потому что сама сущность краски, используемой таким образом, может наносить удары прямо по нервной системе; постоянна, потому что это вещество так текуче и тонко, что любое изменение – утрата того, что уже есть, в надежде на новый выигрыш[21].

Такая концепция искусства в корне отличалась от академического представления о тщательном планировании картины, ее медленной эволюции от набросков и композиционных эскизов до законченной работы. Бэкон видел в живописи импровизацию и тогда, когда у него была первоначальная идея – он был осторожен, возможно, даже уклончив относительно того, о чем идет речь. Тем не менее в картине, выставленной в галерее Lefevre в 1943 году, он не достиг своего идеала.

В «Трех этюдах к фигурам у подножия Распятия» мазки, которыми сформирован странный треножник перед центральным существом с завязанными глазами, свободны и плавны, и выглядят так, словно нанесены торопливо (Бэкон, принявшись работать, писал быстро). Но «полная взаимосвязь образа и краски»[22], которой добивался Бэкон, еще не была достигнута. Он приблизился к этому Граалю на следующий год.

В 1946 году он написал шедевр, одну из величайших картин в своей жизни и первую, которую счел законченной. Эту работу Люсьен Фрейд увидел, посетив студию на Кромвель-плейс, и запомнил как «чудесную вещь с зонтиком». Бэкон был озадачен, когда пришло время придумывать название для этой необыкновенной работы, и в конце концов назвал ее просто Картина 1946. По словам Бэкона, картина явилась ему «случайно». Он работал над иным сочетанием образов – шимпанзе и хищная птица – как вдруг, неожиданно, сделанные отметины подсказали совершенно другой образ. «Так вышло – словно одна случайность громоздилась на другую»[23]. Заметьте, это описание может быть, а может и не быть абсолютно верным – возможно, оно просто подчеркивает то, что было для Бэкона глубинной правдой картины: случайность ее составных элементов, которые сами по себе в сумме друг с другом ничего не значат.

Не все эти элементы – как у Бэкона, так и у близких к нему художников – были чем-то новым. Главная фигура в Картине 1946 – человек в костюме, без верхней части головы, рот широко открыт: похоже, он заимствован с фотографий политиков, в том числе высокопоставленных нацистов, вещающих с трибуны через микрофон. Задействован зонтик, ходовой аксессуар в кадрах режиссеров ранних фильмов – он уже появлялся в другой картине Бэкона: Фигура. Этюд II (1945–1946). На полу лежит нечто, весьма напоминающее забрызганный краской турецкий ковер из студии на Кромвель-плейс.