Полная версия:

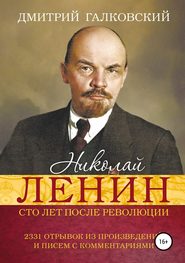

Николай Ленин. Сто лет после революции. 2331 отрывок из произведений и писем с комментариями

(Письмо матери и М. Елизарову, 17 января)

48

Об «истории» в Верхоленске я слыхал: отвратительный нашёлся какой-то скандалист, напавший на Федосеева. Нет, уже лучше не желай мне товарищей в Шушу из интеллигентов! С приездом Надежды Константиновны и то целая колония будет.

(Письмо матери, 20 февраля)

49

Нехорошо это, что у Мити3 уже за два с половиной месяца одутловатость какая-то успела появиться. Во-первых, соблюдает ли он диету в тюрьме? Поди, нет. А там, по-моему, это необходимо. А во-вторых, занимается ли гимнастикой? Тоже, вероятно, нет. Тоже необходимо. Я по крайней мере по своему опыту скажу, что с большим удовольствием и пользой занимался КАЖДЫЙ ДЕНЬ на сон грядущий гимнастикой. Разомнёшься, бывало, так, что согреешься даже в самые сильные холода, когда камера выстыла вся, и спишь после того куда лучше. Могу порекомендовать ему и довольно удобный гимнастический приём (хотя и смехотворный) – 50 земных поклонов. Я себе как раз такой урок назначал – и не смущался тем, что надзиратель, подсматривая в окошечко, диву даётся, откуда это вдруг такая набожность в человеке, который ни разу не пожелал побывать в предварилкинской церкви! Но только чтобы не меньше 50-ти подряд и чтобы не сгибая ног доставать рукой каждый раз об пол – так ему и написать. А то ведь эти врачи большей частью рассуждать только умеют о гигиене. <…>

Если цела моя соломенная шляпа (парижская ведь, чёрт возьми!), то пусть её привезёт. Проминский, правда, начал уже здесь делать шляпы (иногда смахивающие на… валенки!), но это для весны и осени, а не для лета. Ещё разве вот что – лайковые перчатки, если можно их купить без мерки (в этом я сомневаюсь). Никогда я их не носил, ни в Питере, ни в Париже, а в Шушушу хочу попробовать – летом от комаров.

(То же)

50

А ведь скверный город Москва, а? Сидеть там скверно, книги издавать скверно, – и почему это вы за неё держитесь? Я, право, изумился, когда Марк4 сообщил мне, что ты против переселения в С.-Петербург.

(Письмо матери и сестре Анне, 21 марта)

51

Новостей мало, да и то дурные. В Теси сошел с ума товарищ Ефимов (рабочий из Екатеринослава, – мания преследования), и Кржижановский отвез его в больницу. У Цедербаума в Туруханске вышла крайне грустная «история»: один из ссыльных (скандалист) поднял против него нелепо-дикие обвинения, последовал разрыв, пришлось разъехаться, Юлий живет теперь один, расхворался, развинтились нервы, не может работать. Упаси, господи, от «ссыльных колоний»! и ссыльных «историй»! Цедербаум просит отца хлопотать о его переводе куда бы то ни было в другое место.

(Письмо матери, 27 июня)

52

О Федосееве получил вчера письмо доктора. Федосеев покончил с собой выстрелом из револьвера. 6 июля его похоронили. Оставил письмо Глебу и ему же рукописи, а мне, дескать, велел передать, что умирает «с полной беззаветной верой в жизнь, а не от разочарования». Не ожидал я, что он так грустно кончит. Должно быть, ссыльная «история», поднятая против него одним скандалистом, страшно на него повлияла.

(Письмо сестре Анне, 28 июля)

53

Вместе с твоим письмом получил известие из Архангельска, что Гопфенгауз5 тоже застрелилась (31 июля), получив 29 июля известие о кончине Федосеева. Ужасно это трагическая история! И дикие клеветы какого-то негодяя Юхоцкого (ПОЛИТИЧЕСКИЙ!! ссыльный в Верхоленске) сыграли в этом финале одну из главных ролей. Федосеев был страшно поражён этим и удручён. Из-за этого он решил не брать НИ ОТ КОГО помощи и терпел страшные лишения. Говорят, дня за 2−3 до смерти он получил письмо, в котором повторяли эти клеветы. Чёрт знает что такое! Хуже всего в ссылке эти «ссыльные истории», но я никогда не думал, чтобы они могли доходить до таких размеров! Клеветник давно был открыто и решительно осуждён всеми товарищами, и я никак не думал, что Федосеев (обладавший некоторым опытом по части ссыльных историй) берёт все это так ужасно близко к сердцу.

(письмо сестре Анне, 29 августа)

54

Обратили ли Вы внимание в «Русском Богатстве» на статьи Житловского (в 2-х последних книжках) против «материализма и диалектической логики»? Преинтересны ведь – с отрицательной стороны. Я должен сознаться, что некомпетентен в поднятых автором вопросах, и меня крайне удивляет, почему это автор «Очерков по истории материализма»6 не высказывался в русской литературе и не высказывается решительно против неокантианства, предоставляя Струве и Булгакову полемизировать о частных вопросах этой философии, как будто бы она уже вошла в состав воззрений русских марксистов.

(Письмо Потресову, 15 сентября)

1899 год

(№№ отрывков: 55−66)

55

Насчет «Наследства <народников>» я должен был согласиться с Вашим мнением, что считать его за нечто единое – плохая традиция плохих (80-х) годов. Действительно, мне, пожалуй, за историко-литературные темы браться бы не следовало…

(Письмо Потресову, 8 февраля)

56

Насчёт резкостей я теперь вообще стою за смягчение их и уменьшение их числа. Я убедился, что в печати резкости выходят неизмеримо сильнее, чем на словах или в письме, так что надо быть поумереннее в этом отношении.

(Письмо сестре Анне, 26 февраля)

57

Обычное народническое воззрение, по которому «кулак» и «хозяйственный мужик» представляют из себя не две формы одного и того же экономического явления, а ничем между собою не связанные и противоположные типы явления, – это воззрение решительно ни на чём не основано. Это – один из тех предрассудков народничества, которые никто даже и не пытался никогда доказать анализом точных экономических данных. Данные говорят обратное. Нанимает ли крестьянин рабочих для расширения производства, торгует ли крестьянин землей или бакалейным товаром, торгует ли он коноплёй, сеном, скотом и пр. или деньгами (ростовщик), – он представляет из себя один экономический тип, операции его сводятся, в своей основе, к одному и тому же экономическому отношению.

(«Развитие капитализма в России», март)

58

«Очерки из жизни дикой Башкирии» Ремизова – живое описание того, как «колонизаторы» сводили корабельные леса и превращали «очищенные» от «диких» башкир поля в «пшеничные фабрики». Это – такой кусочек колониальной политики, который выдержит сравнение с какими угодно подвигами немцев в какой-нибудь Африке.

(То же)

59

Булгаков меня просто взбесил: такой вздор, сплошной вздор и такая бесконечная профессорская претенциозность, что это чёрт знает что такое! Недаром его уже похвалили в «Сыне Отечества»! Посмотрим, как он кончит.

(Письмо сестре Анне, 17 апреля)

60

Начну с того, что меня теперь наиболее интересует и волнует, – со статей Булгакова в 1−2 и 3 книжках «Начала». Прочитав Ваш отзыв о нём, я несказанно обрадовался, что встретил сочувствие в самом существенном, – тем более обрадовался, что со стороны редакции, видимо, не очень-то доводится рассчитывать на сочувствие… Если на Вас статья Булгакова произвела «отталкивающее» впечатление и «жалкое», то меня она привела прямо-таки в исступление. До сих пор, сколько я ни читал и перечитывал Булгакова, я решительно не могу понять, как мог он написать такую сплошь вздорную и до невозможности неприличную по тону статью и как редакция сочла возможным не оградить себя хоть единым замечанием от солидарности с таким «разносом» Каутского. Я так же, как и Вы, «уверен, что публика совершенно (именно!) сбита с толку и недоумевает». Да и как же ей не недоумевать в самом деле, когда он объявляет – от лица «современной науки», что у Каутского всё неверно, произвольно, социальное чудо, «одинаково мало настоящей агрономии и настоящей экономии» и проч., причём Каутский не излагается, А ПРЯМО ИЗВРАЩАЕТСЯ, а собственных воззрений Булгакова, как сколько-нибудь связной системы, совершенно не видно. Будь у человека сколько-нибудь чувство партийности, сознание ответственности перед всеми Genossen и перед всей их программой и практической деятельностью, – он бы не решился так наезднически «наскакивать» (по верному Вашему выражению), ничего сам не давая, а лишь обещая… учёный труд об «Остэльбии»!! Он чувствует себя, очевидно, свободным от всяких товарищеских обязанностей и ответственности, «свободным» и индивидуальным представителем профессорской науки. Я не забываю, конечно, что при российских условиях нельзя требовать от журнала допущения одних Genossen и исключения остальных – но ведь такой журнал, как «Начало», всё же не альманах, допускающий марксизм собственно из моды (a la «Мир божий», «Научное Обозрение» и проч.), а орган направления. Поэтому для такого журнала обязательно бы налагать некоторую узду на учёных наездников и на всех «посторонних» вообще. <…>

Вообще вся эта «новая критическая струя» в марксизме, которой увлекаются Струве и Булгаков (Струве наверное ЗА Булгакова), мне кажется крайне подозрительной: громкие фразы о «критике» против «догмы» и проч. – и ровно никаких положительных результатов критики. Впрочем, для составления статьи a la булгаковская требовалась кроме «критицизма» и симпатий к профессорской «современной науке» ещё бестактность до nec plus ultra.

(Письмо Потресову, 10 мая)

61

Кстати о неокантианстве. На чью сторону Вы становитесь? Я прочитал и перечитал с великим удовольствием «Очерки по истории материализма», прочитал статьи Плеханова же в «Neue Zeit»7 против Бернштейна и Конрада Шмидта, прочитал восхваленного нашими кантианцами (П.Струве и Булгаков) Штаммлера («Хозяйство и право») и решительно встал на сторону мониста. Особенно меня возмутил Штаммлер, у которого я отказываюсь видеть хоть намек на что-либо свежее, содержательное… Сплошная erkenntnistheoretische Scholastik!8 Глупые «определения» самого дюжинного юриста, в самом худом смысле этого последнего слова, и из них не менее глупые «выводы». Перечитал я, после Штаммлера, статьи Струве и Булгакова в «Новом Слове» и нашел, что с неокантианством действительно необходимо посчитаться серьёзно. Я уже не утерпел и вклеил замечания и вылазки против него и в ответ Струве (на его статью в «Научном Обозрении». Почему и кем задерживается печатание этого ответа, – недоумеваю. Говорили, что будет в № 6 «Научного Обозрения». И там нет.) <…> Говорю: «не утерпел», ибо очень хорошо сознаю свою философскую необразованность и не намерен писать на эти темы, пока не подучусь. Теперь именно этим и занимаюсь, начавши с Гольбаха и Гельвеция и собираясь перейти к Канту. Главнейшие сочинения главнейших классиков философии я достал, но неокантианских книг не имею (выписал только Ланге). <…> По тому же вопросу крайне заинтересовала меня рецензия в № 5 «Начала» на книгу Малиновского. Не понимаю, как мог я пропустить объявление о выходе этой книги. Выписал её только теперь. Я уже по первой книге Малиновского заподозрил мониста, а заглавие и содержание второй книги усиливают мои подозрения. И как же неприлично-бессодержательна и неприлично-надменна эта рецензия! Ни слова по существу и… выговор за игнорирование кантианства, хотя из слов самого рецензента видно, что Малиновский не ИГНОРИРУЕТ кантианства, а ОТВЕРГАЕТ его, стоя на иной точке зрения в философии… <…>

Что «критики»9 только путают публику, НЕ ДАВАЯ РОВНО НИЧЕГО, с этим я вполне согласен, а равно и с тем, что с ними (особенно по поводу Бернштейна) необходима будет серьёзная война (только будет ли, где воевать..?) Если Струве «совершенно перестанет быть Genosse», – тем хуже для него. Это будет, конечно, громадной потерей для всех Genossen, ибо он человек очень талантливый и знающий, но, разумеется, «дружба – дружбой, а служба – службой» и от этого необходимость войны не исчезнет. Вполне понимаю и разделяю Ваше «бешенство» (вызванное эпитетом «омерзительный» (sic!!!) по отношению к Плеханову <…> и очень интересуюсь его ответом на Ваше письмо, изливающее это бешенство. Grundliche Auseinandersetzung10 конечно нужна <…> Только тогда, наконец, Genossen будут размежёваны с «посторонними» «наездниками» и только тогда никакие личные причуды и теоретические «сногсшибательные открытия» не будут создавать смуты и анархии. Виной всё тут проклятая российская дезорганизация!

(Письмо Потресову, 10 июля)

62

Очень я обрадовался, Маняша, прочитав, что ты получила, наконец, для меня Бернштейна, которого я ждал И ЖДУ С ВЕЛИКИМ НЕТЕРПЕНИЕМ. Мне уже из Якутска писали, что читают Бернштейна, а здесь всё ещё нет!! И чем больше кричат о нём, пользуются им разные тупоголовые буржуи и «молодые» (во всех смыслах) не буржуи, тем необходимее скорее ознакомиться с этим «новейшим» героем оппортунизма.

(Письмо сестре Марии, 4 сентября)

63

Мы не видим, правда, в этом пункте ничего устарелого или неправильного: напротив, мы полагаем, что средства должны быть именно те, которые указаны группой «Освобождение труда» (агитация, – революционная организация, – переход «в удобный момент» к решительному нападению, не отказывающемуся, В ПРИНЦИПЕ, и от террора), но мы думаем, что в программе РАБОЧЕЙ ПАРТИИ не место указаниям на средства деятельности, которые были необходимы в программе заграничной группы революционеров в 1885 году. Программа должна оставить вопрос о средствах открытым, предоставив выбор средств борющимся организациям и съездам партии, устанавливающим ТАКТИКУ партии. Но вопросы ТАКТИКИ вряд ли могут быть вводимы в программу (за исключением наиболее существенных и ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ вопросов, вроде вопроса об отношении к другим борцам против абсолютизма). Вопросы тактики будут, по мере их возникновения, обсуждаться в газете партии и окончательно разрешаться на её съездах. Сюда же относится, по нашему мнению, и вопрос о терроре: обсуждение этого вопроса – и, конечно, обсуждение не с принципиальной, а с тактической стороны – непременно должны поднять социал-демократы, ибо рост движения сам собой, стихийно приводит к учащающимся случаям убийства шпионов, к усилению страстного возмущения в рядах рабочих и социалистов, которые видят, что всё большая и большая часть их товарищей замучивается насмерть в одиночных тюрьмах и в местах ссылки. Чтобы не оставлять места недомолвкам, оговоримся теперь же, что, по нашему лично мнению, террор является В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕцелесообразным средством борьбы, что партия (КАК ПАРТИЯ) должна отвергнуть его (впредь до изменения условий, которое могло бы вызвать и перемену тактики) и сосредоточить ВСЕ СВОИ СИЛЫ на укреплении организации и правильной поставки литературы. Подробнее об этом говорить здесь не место.

(«Проект программы нашей партии»)

64

Рабочий класс предпочел бы, конечно, МИРНО взять в свои руки власть, но ОТКАЗЫВАТЬСЯ от революционного захвата власти было бы со стороны пролетариата, и с теоретической и с практической-политической точки зрения, БЕЗРАССУДСТВОМ и означало бы лишь позорную уступку пред буржуазией и всеми имущими классами. Очень вероятно – даже наиболее вероятно – что буржуазия не сделает мирной уступки пролетариату, а прибегнет в решительный момент к защите своих привилегий насилием. Тогда рабочему классу не останется другого пути для осуществления своей цели, кроме революции. Вот почему программа «рабочего социализма» и говорит вообще о завоевании политической власти, НЕ ОПРЕДЕЛЯЯ способа этого завоевания, ибо выбор этого способа зависит от будущего, которое с точностью мы определять не можем. Но ограничивать деятельность пролетариата во всяком случае одной только мирной «демократизацией», повторяем, значит совершенно произвольно суживать и опошлять понятие рабочего социализма.

(«Попятное направление в русской социал-демократии»)

65

В либеральных и радикальных салонах буржуазного «общества» социал-демократы могли слышать нередко сожаления о том, что революционеры оставили террор: люди, дрожавшие больше всего за свою шкуру и не оказавшие в решительный момент поддержки тем героям, которые наносили удары самодержавию, эти люди лицемерно обвиняли социал-демократов в политическом индифферентизме и жаждали возрождения партии, которая бы таскала для них каштаны из огня. Естественно, что социал-демократы проникались ненавистью к подобным людям и их фразам и уходили в более мелкую, но зато и более серьёзную работу пропаганды среди фабрично-заводского пролетариата.

(То же)

66

Взгляните на те промыслы, в которых рабочие ещё не добились себе защиты закона и в которых рабочие не могут оказывать сопротивления капиталистам, – и вы увидите безмерно длинный рабочий день, доходящий до 17−19 часов, вы увидите надрывающихся за работой детей с 5−6-летнего возраста, вы увидите поколение постоянно голодающих и вымирающих мало-помалу с голоду рабочих. Пример: те рабочие, которые работают у себя по домам на капиталистов; да всякий рабочий припомнит ещё много и много других примеров!

(О стачках)

1900 год

(№ отрывка: 67)

67

Окончив в настоящем году срок гласного надзора, я вынужден был избрать себе для жительства из немногих разрешённых мне городов город Псков, ибо только там я нашёл возможным продолжить свой стаж, числясь в сословии присяжных поверенных, подведомственных С.-Петербургскому совету присяжных поверенных. В других городах я бы не имел никакой возможности приписаться к какому-либо присяжному поверенному и быть принятым в сословие местным окружным судом, а это равнялось бы для меня потере всякой надежды на адвокатскую карьеру. Будучи вынужденным поселиться в городе Пскове, я позволяю себе повторить ходатайство моей жены и моей тёщи о разрешении моей жене, Надежде Константиновне Ульяновой (урождённой Крупской), отбывать оставшуюся ещё ей треть назначенного ей срока гласного надзора не в Уфимской губернии, а в городе Пскове. В настоящее время жена моя поселилась уже в Уфимской губернии, куда я не имею даже права въезда, ибо эта губерния принадлежит к числу изъятых; далее, в этой губернии пособия лицам, отбывающим гласный надзор, не выдаются, а профессиональная (педагогическая) деятельность для моей жены теперь закрыта, – следовательно, мне придётся содержать её из своего заработка, а я могу рассчитывать теперь на самый скудный заработок (да и то не сразу, а через некоторое время) вследствие почти полной потери мною всех прежних связей и трудности начать самостоятельную юридическую практику. Поэтому необходимость содержать в другом городе жену и тёщу (здоровье которой, вследствие её престарелого возраста, сильно пострадало от жизни в Сибири, куда ей пришлось ехать вместе с дочерью) ставит меня в безвыходное положение и заставляет заключать неоплатные долги. Наконец, в течение уже многих лет я страдаю катаром кишок, который ещё усилился вследствие жизни в Сибири, и теперь я крайне нуждаюсь в правильной семейной жизни.

(подпись: Потомственный дворянин Владимир Ульянов)

(Прошение директору департамента полиции, 23 марта)

2. Выбор цели

(07.1900 – 07.1903)

От автора

В 1900 году Ленин возвращается в Европейскую Россию, некоторое время живёт в Пскове, совершает ряд личных и деловых поездок по российским городам и в конце июля уезжает в Швейцарию. Проведя переговоры с Плехановым, перебирается в Мюнхен. Здесь он вместе с Цедербаумом и Потресовым издаёт социал-демократическую газету «Искра». В редакцию входят также «старики» Плеханов, Аксельрод и Засулич. С самого начала между старой и молодой частью редакции устанавливаются неприязненные отношения, до поры до времени сглаживаемые общей задачей. В эмиграции есть другой центр кристаллизации российских социал-демократов – группа «Рабочее дело». Все усилия «Искры» направлены на оттирание конкурентов от зарубежных финансовых источников. На фоне «рабочедельской опасности» искровцам удаётся сохранить единство.

В апреле 1902 года Ленин уезжает в Лондон, так как германское правительство запретило издавать на своей территории антирусскую газету.

Здесь следует остановиться на «проблеме локализации». Дело в том, что Ленин постоянно переезжал с места на место, у него никогда не было собственного жилья. Кроме того, из временного пристанища он постоянно совершал поездки, иногда весьма продолжительные. Подобная непоседливость объясняется не только служебной необходимостью, но и природными чертами характера. До революции вполне оседло Ленин жил только в Симбирске. Если принять за точку отсчёта относительно постоянное место жительство Ленина, то первая эмиграция распадается на мюнхенский период (август 1900 – апрель 1902), лондонский (апрель 1902 – апрель 1903) и женевский (май 1903 – ноябрь 1905).

Живя в Лондоне, Ленин в феврале 1903 года выезжает в Париж, где читает лекции в так называемой «Русской высшей школе общественных наук». Из числа слушателей и преподавателей РВШОН вскоре было сформировано руководство всех оппозиционных партий России, её учредителем был глава русского масонства М. М. Ковалевский.

Внешне 1900−1903 годы – это продолжение периода «интеллигентного Ленина», в число его друзей и соратников входят такие люди, как Цедербаум, Плеханов или Потресов, в РВШОН он читает лекции наряду с Милюковым или Черновым. Но ожесточённая борьба с эмигрантскими группировками и до поры до времени скрытое, но всё увеличивающееся соперничество внутри искровцев быстро формируют Ленина следующего периода: расчётливого цепкого политика и одиозного скандалиста. Кроме того, в этот период формируется «Ленин-теоретик». Если в период ссылки он искренне считал себя рядовым марксистом, то теперь, ведя с Плехановым ожесточённые, хотя и скрытые от посторонних идеологические споры по поводу программы партии, Ленин начинает пробовать себя в роли партийного идеолога.

Втягивание с головой в эмигрантские кружковые дрязги отдаляет его от русской интеллигенции. В этот период происходит размежевание между «легальными марксистами», в своей массе имеющими высшее образование, и «ортодоксами», недоучившимися студентами, а зачастую и просто необразованными людьми. Струве, Бердяев, Булгаков или Туган-Барановский тоже занимались в этот период политической деятельностью, по русским условиям иногда весьма грязной, однако это всё-таки не демагоги и не политиканы, а ученые и философы. Полемика между ними и социал-демократами была встречей двух культур: с одной стороны – аргументы и стремление установить истину, с другой – ругань, заушение, навешивание политических ярлыков. Уже к периоду основания РСДРП с «социал-демократами» русским образованным людям было всё ясно. Произошло размежевание не партийное, а культурное.

Ленин по своему происхождению и воспитанию принадлежал к русскому образованному классу, но сознательно сделал выбор в пользу полуазиатских интеллигентов колониального типа. Возможно, им двигали карьерные соображения («молодец среди овец»), но в какой-то степени и патологические, хулиганские черты характера. К концу этого периода закрепляется непередаваемый ленинский стиль ведения полемики. Примерно такой (в шутку я взял в качестве объекта ленинской критики предмет его обожания):

«Карл Маркс был типичным интеллигентским лежебокой, публичным мужчиной, живущим за счёт богатенького „друга“. Извольте полюбоваться на эту слюнявую размазню, всю жизнь прятавшуюся за женину юбку от звонких пощёчин настоящих рабочих лидеров. Если бы сей субъект хотя бы несколько лет поработал у станка, пообтёрся в пролетарской среде, то сразу бы забыл свою заумную галиматью, призванную развращать сознательных рабочих. Ублажать языкоблудствующих толстосумов, играя в детские бирюльки рабочей партии, отвлекающей пролетариат от настоящей задачи повышения заработной платы, – задача для политического шута. Господин Маркс десятилетия канканировал перед аплодирующей почтенной публикой, взяв себе свою „науку“ и охорашиваясь в ней, как свинья в помойной луже».

Читатель найдёт в этом издании массу ленинских высказываний подобного сорта. Вначале, в 1890-х годах, это были отдельные срывы и взвизги. В 1900-х годах подобные высказывания стали демагогической системой

1900 год

(№№ отрывков: 68−74)

68

Беру уроки немецкого языка у одного здешнего немца, по 50 коп. за урок. Переводим с русского, немного говорим – не очень-то хорошо идёт дело, и я подумываю уже не бросить ли; – пока, впрочем, посмотрю ещё.

(Письмо матери, 19 апреля)

69