Полная версия:

В родных Калачиках. Воспоминания о советском детстве

Люди жили в те времена бедненько, но дружно и весело. Весь наш подъезд был почти единой семьёй. Казалось, что взрослые все вместе, коллективно, воспитывали своих детей. Почти всегда мы встречали добрые, улыбающиеся глаза соседок, готовых всегда накормить и обогреть, если родителей нет дома.

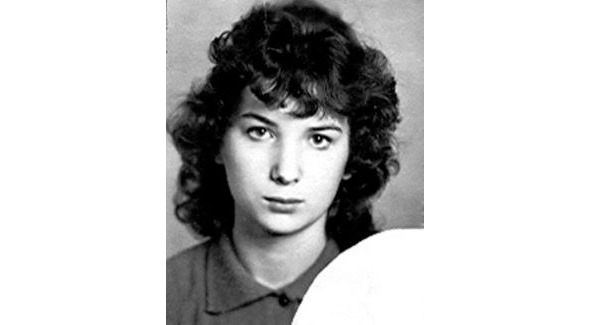

Люда Мерчанская во дворе нашего дома. 1972

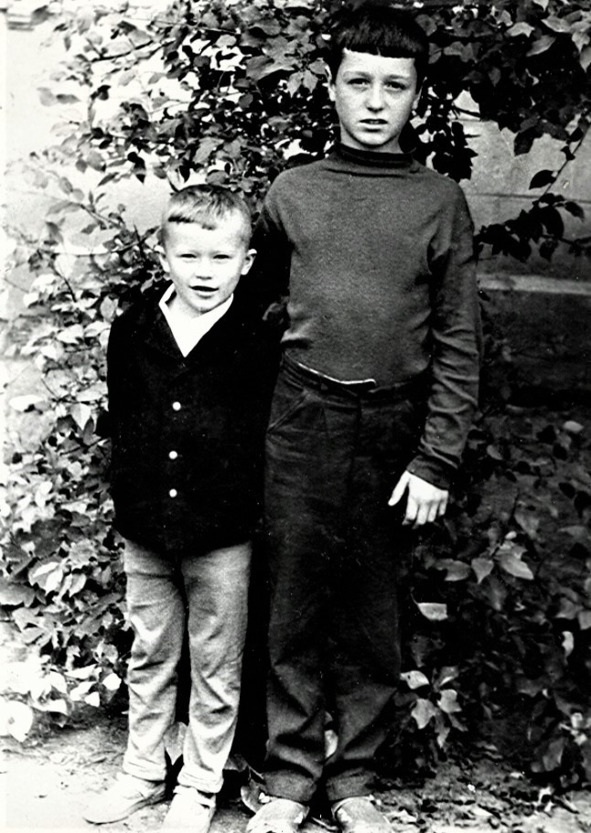

Вова Мерчанский с моим братом Ромой Вервейко. 1970

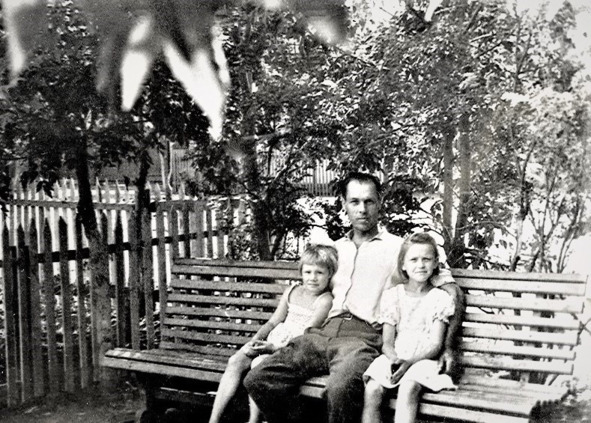

У дверей нашего подъезда мои родители с Титоровым Виталиком и братом Ромой. 1 сентября 1972 года.

Самой близкой нам семьёй были Мерчанские. Они жили в квартире №3 на втором этаже, в двух комнатах. А ещё в одной жили бездетные супруги (тётя моего одноклассника Гены Антонюка со своим мужем), как тогда говорили, на подселении. Тётя Зоя Мерчанская, добрая, полноватая женщина, была очень эмоциональной. Её муж, дядя Саша, был больным человеком и часто лежал в больнице. Так и пришлось ей его похоронить, оставшись вдовой, и воспитывать сына Вову и дочь Люду одной. За своих детей она «вставала грудью», если кто-то осмеливался их обидеть, особенно заступалась за младшую – Людмилку. А она, чувствуя это, частенько ябедничала на нас, когда была маленькой. (А позднее, в школьные годы, мы с ней очень подружились). Тётя Зоя выбегала из подъезда, кричала на обидчиков, угрожала. Но очень быстро отходила, всё забывала, улыбаясь, и звала нас к себе кушать. Работала она техничкой в заводской конторе на нашей же улице, за стадионом мехзавода. Тётя Зоя очень любила мою бабушку – Прасковью Андреевну, называя её «нашей мамочкой» (то есть, всего подъезда).

А над нами, в четвёртой квартире, жила тётя Катя Киюта. Работала она учительницей литературы в школе рабочей молодёжи. У неё были маленький сын и муж, дядя Володя, которым она обычно руководила. Внешность у него была приятная, интеллигентная, он был спокойным, никогда не буянил, но иногда приходил домой нетрезвым. Тётя Катя его в такие дни «воспитывала» и проклинала семейную жизнь, завидуя своей незамужней сестре. Меня она любила и наставляла на путь истинный (причём, очень неординарно!) Называла умницей и любовалась моими «ножками и хорошенькой фигуркой», говоря, что скоро все парни будут моими. Правда, мне её комплименты были в то время не понятны, так как я об этом ещё и не помышляла, чтобы кому-то нравиться всерьёз. Как говорится, была ещё зелёной для этого. А когда я с подружками в отсутствие родителей устраивала в квартире погром (мы начинали шумно играть, например, в прятки), то тётя Катя прибегала и давала нам нагоняй! Ещё она всегда хвалила нашу учительницу танцев в Доме пионеров – Раису Тимофеевну, называя её умницей и красавицей, говорила, что она всё умеет делать: «не баба, а просто – клад». Когда их семья уехала, то в эту квартиру переехали Мерчанские.

Внизу – напротив нас, жили Титоровы. Дядя Юра тоже бывало выпивал. Он был юмористом. Однажды снял сушившееся на верёвке женское платье и гулял в нём по двору. А как-то раз забрался на дерево на уровне второго этажа и ловил летящие из окна блины, которые пекла соседка тётя Зоя. Его жена тётя Маша была спокойной, улыбчивой, похожа внешне на цыганку. И их дети – Тоня и Виталик – были вылитые «цыганята» с красивыми чёрными глазками и кучерявыми тёмными волосами (особенно – у Виталика).

Выпивки мужей были распространённым явлением, так что во дворе по вечерам, обычно в дни аванса и получки, в середине и конце месяца, слышались ругань, плач женщин и маты мужчин… (Иногда приходил навеселе и наш отец).

Титорова Тоня и Бочкарёва Ира у нашего дома. 1972

За стенкой с нами, в соседнем подъезде, тоже на первом этаже, жила семья Бочкарёвых. Анфиса Михайловна рано осталась вдовой с тремя детьми. Молодой и красивый, со светлыми вьющимися волосами, её муж Андрей Бочкарёв, умер, как говорили, от того, что он надорвался, подняв что-то тяжёлое. Тётя Физа была весёлого нрава, очень жизнерадостная. Все вокруг сокрушались, как же она будет одна воспитывать троих детей? Старшая – дочь Леночка, была очень похожа на отца – кудрявая, вторая – Иринка, была с прямыми светлыми волосами, и мы с ней чем-то были похожи. Нас, в шутку, звали во дворе «сестрёнками». Ирочка была очень слабенькой по здоровью и частенько лежала в больнице, а мы, её дворовые подружки, приходили к ней почти каждый день, чтобы развеять там её грустные мысли (она считала, что ей мало осталось жить). Но, несмотря на это, характер у неё был весёлый и общительный. Третий был Андрейка, видимо, названный в честь отца. Дети были очень самостоятельными, особенно – старшие. Анфиса Михайловна, по-моему, работала заведующей детским садом. Вскоре она вышла замуж за Истомина Виктора. Это был спокойный, работящий мужчина, который нормально относился ко всем её детям. Вскоре в их семье родилась маленькая Лариса, похожая на папу – с чёрными глазками и волосами, совсем не похожая на Бочкарёвых. Но муж и жена в новой семье были очень разными по характеру и интересам, поэтому через несколько лет разошлись.

Бочкарёвы переехали в центр города: стали жить недалеко от горсада. Там у них появился новый «папа», которого старшие дети, шутя, называли «дяденька с ковриком». А всё потому, что, придя к ним жить, он принёс с собой ковёр. Затем он уходил не один раз, и каждый раз уносил с собой ковёр, а потом приносил его вновь.

Мы продолжали общаться с бывшими соседями и тогда, когда кто-то уезжал со двора на другую улицу или в другой город.

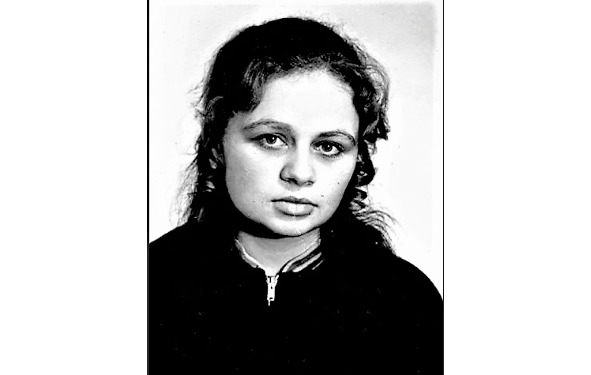

Лена Бочкарёва. Фото на документ. 1972

Две "сестрёнки": мы с Ирой Бочкарёвой. 1972

«А у нас во дворе…»

В нашем дворе со стороны улицы Кирова я с гостями из Омска – Рублевскими дядей Петей и его дочкой Надей. 1962

Квартиры мы не оставляли открытыми, как бывало в те времена в своих домах (там иногда дверь запирали на палочку, обозначив, что хозяев нет дома), но ключи все стабильно «прятали» под половичок у двери или на перекладину над дверью: бери и открывай! Во-первых, всё было на виду у соседей, ведь все друг друга хорошо знали и сразу видели незнакомых людей, настораживались (кто-нибудь да был во дворе), а во-вторых, многие считали, что у них и красть-то нечего. Боялись только цыган. Баба Пана, жившая в то время уже с нашей семьёй, частенько пугала ребятишек, если они не слушались: «Вот придут цыгане и заберут вас!» Они иногда ходили по домам с мешками и собирали у людей подаяние: хлеб, вещи. Могли и обворовать по пути, были случаи даже кражи детей. Поэтому нам, детям, строго-настрого наказывалось не открывать им двери. Ни о маньяках, ни об убийцах или ворах мы в те времена не слышали. Люди жили открыто, делились друг с другом, чем могли. Иногда ругались, но вскоре мирились и снова общались, как родственники, имея только всё самое необходимое для жизни, не зная никакой роскоши. А если было кому-то особенно трудно, то тут же приходили на помощь. Общение было очень искренним и тёплым.

В быту особых условий не было. Даже в квартирах приходилось топить печки, принося уголь и дрова из сарайки. Воду носили в вёдрах на коромысле из колонки, которая находилась через дорогу: на углу улиц Заводской и Ленина, у края «чапаевского сада». Почему его так назвали – не знаю. Только помню, что по нему ходил и где-то там жил, рядом с садом, один мужчина – инвалид с култышками на руках, которые, как говорили люди, он отморозил зимой, и их ампутировали. Его все взрослые звали Чапай. А сад этот посадили на субботнике. И он смотрелся позже почти как естественный лесок с полянками.

Зимой во дворе дома, напротив нашего подъезда, взрослые делали из снега горку и заливали её водой. Мы катались на дощечках и санках. Ещё очень любили с девочками, научившись ещё в детском саду, сами делать разноцветные льдинки разных форм, замораживая на морозе подкрашенную красками воду: круглые, треугольные, в виде звёздочек. И развешивали их на деревья, украшая двор. Особенно – перед Новым годом. Во дворе мы чувствовали себя полными хозяевами. Иногда летом взрослые отдавали в наше распоряжение сараи: в это время там угля и дров обычно не было. Вова Мерчанский, например, устраивал в своём – «зоопарк». Он очень любил разных животных. У него там жили то какой-то орёл, то кролики, то собака. А мы дружно помогали ему их кормить.

В соседнем дворе (там тоже стоял такой же экспедиторский дом) у Славы и Томы Пигулевских, в сарае, находился «тимуровский штаб». Там были какие-то сигнальные сооружения, для нас выписывались военные билеты. И мы входили туда, как разведчики, сказав свой пароль. А ещё я частенько была у них в гостях в квартире, мы с Томой дружили. И мы с Пикулькой (как мы все звали маленького роста подружку) всегда находили себе интересное занятие, так как обе были большими фантазёрками. А иногда бросались подушками в её старшего брата Славку! Когда я училась в 6-ом классе, они переехали в город Тольятти, и мы все школьные годы переписывались с моей любимой подругой детства. Однажды Тамара со Славой приезжали на летних каникулах в родной Калачинск, когда уже все из нашей компании детства были старшеклассниками.

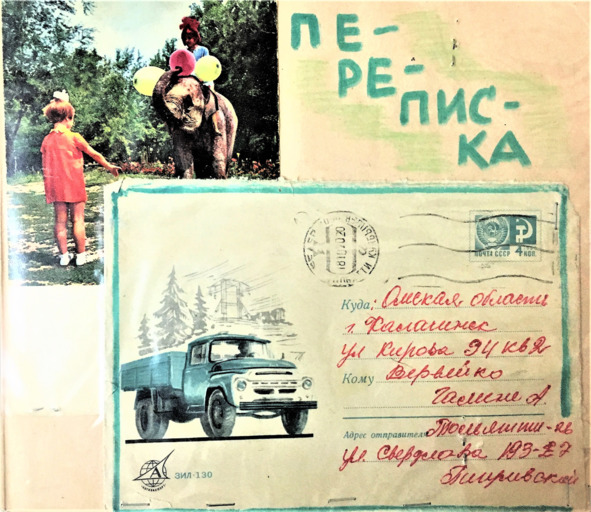

Тома Пигулевская – любимая подружка из соседнего двора. Листок из моего фотоальбома

Переписка Тольятти-Калачинск (несколько лет)

У нашего подъезда (слева направо) Губина Таня, Вервейко Галя и Мерчанская Люда. Калачинск, 1972

В своём подъезде мы с девчонками любили сами убираться, мыть пол. Иногда развешивали по стенам свои рисунки или выпускали стенгазеты. Во дворе у нас были небольшие общие огородики с несколькими грядками на семью. Мы, нехотя, ходили полоть туда траву на грядках по приказу взрослых. Зато с удовольствием поливали их из леек или шланга и снимали с грядок первый урожай. Иногда хулиганили по вечерам, когда темнело: залезали в чужие огороды и срывали круглые головки подсолнухов, которые приглядывали ещё днём (чтобы были спелыми!)

Из соседнего, точно такого же дома, стоящего во дворе буквой «Г» с нашим, мы дружили с Отиной Надей, Поповой Наташей из первого подъезда, с Кузнецовым Сашей (моим одноклассником) и с Губиными Таней и Сашей – из второго. Эти брат с сестрой были красивыми черноволосыми ребятами. Их папа всегда с восхищением смотрел на мою маму и делал ей комплименты, какая она красивая. Позже, когда я подросла, то комплименты стали доставаться и мне, «похожей на красавицу». Сашка частенько улыбался мне своей красивой улыбкой и однажды подарил свою школьную фотографию на долгую память. Он учился, как и все ребята нашего двора, в школе№1, только в классе на год старше меня.

Мы с ребятами нашего двора были дружными, и иногда ходили всей толпой в рощу или на речку Омь. В роще было много сине-фиолетовых цветов — кукушкиных слёзок, которые мы собирали по пути в букеты своим мамам. Дома ставили полевые цветы в вазочки. В роще было слышно, как кукуют кукушки, и мы загадывали: сколько нам осталось жить? Хоть было страшновато: а вдруг, кукушка неожиданно замолчит? На речку мы частенько убегали тайно, так как родители очень волновались: летом было немало случаев, когда дети тонули в реке. Только самим детям казалось, что этого с ними никогда не случится. Осенью мы любили бегать в питомник и там рвать с диких яблонь маленькие, мягкие от первых ночных заморозков, сладко-кислые ранетки – дички. Казалось, что ничего не может быть вкуснее! Просто не могли оторваться от этого лакомства. А летом наши родители ходили собирать в питомник ягоды – малину, чёрную смородину – на варенье, заплатив определённую небольшую цену за каждый собранный килограмм.

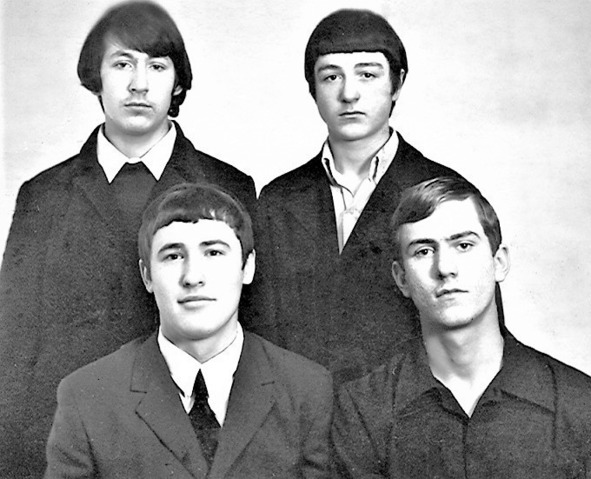

Ребята нашего двора: стоят Саша Кузнецов и Вова Мерчанский, сидят Саша Губин и Саша Семёнушкин (жил недалеко). 1972

Глава 4.Рождение брата

Мои родители с братом Ромашкой. Калачинск, 1965

В этом доме, на улице Кирова, №94, в декабре 1964 года, 10-го числа, родился мой братик Рома. И закончилась моя беззаботная жизнь! Ведь я стала старшим ребёнком в семье. Мне в то время было восемь с половиной лет. Начались бессонные ночи: он часто плакал по ночам. В комнате частенько включалась настольная лампа. Мы всей семьёй спали в одной спальне, а бабушка – в зале на диване. Отец в таких условиях писал контрольные работы, заочно учась в сельскохозяйственном институте. Приходилось, не выспавшись, идти утром в школу: я училась тогда во втором классе. А когда братишка подрос, то мне частенько перепадало быть его нянькой и забирать вечером из детского сада.

Мама, Рома и Галя. Калачинск, 1966

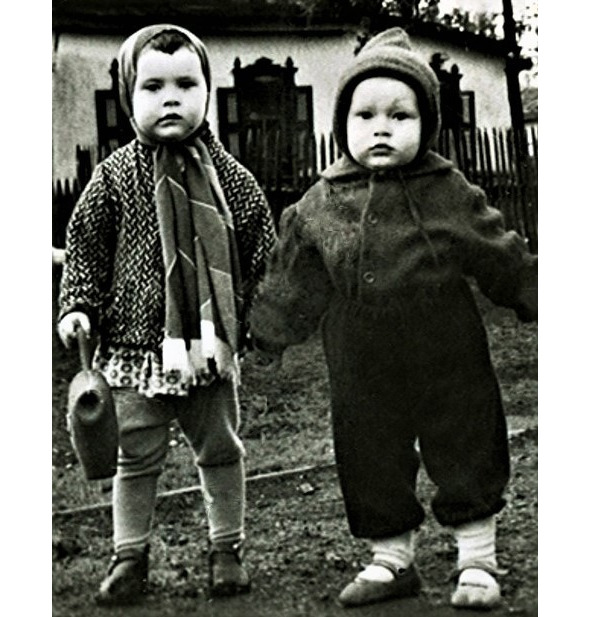

Сестрёнка Ира и братик Рома Вервейко. Калачинск, 1966

Разделение семьи

Отец наш, заканчивая последний курс сельскохозяйственного института по специальности экономист, должен был работать в селе, по своей специальности, в каком-нибудь совхозе. Братику моему было годика два или три, когда наша семья переехала жить в Сергеевку. Отец получил в совхозе полублагоустроенную двухкомнатную квартиру (тогда молодым специалистам в селе их давали сразу) с отоплением и холодной водой. Бабушка, Прасковья Андреевна, поехала тоже, чтобы помогать водиться с внуком. Наша калачинская квартира опустела. А меня, чтобы не переводить в другую школу, решено было оставить жить во время учёбы у бабушки и дедушки Вервейко, на улице Вокзальной в Калачинске.

У дедушки и бабушки в Калачинске

Мне было очень плохо, сиротливо без родителей: приходить в гости, это – одно, а жить постоянно без них – другое. Я очень скучала и неуютно себя чувствовала под сердитыми взглядами бабушки – Марии Алексеевны. Понятно: ведь они теперь с дедом несли ответственность за меня. А я подолгу не хотела уходить из школы, оставалась там после уроков, то, выпуская стенгазеты, то, посещая какие-нибудь кружки по разным предметам, то, помогая учителям и вожатым готовить какие-нибудь мероприятия. В общем, стала очень общественным ребёнком, за что родители мои получали в конце учебного года благодарности за воспитание исключительно активного ребёнка. И чем позже я возвращалась, тем не довольнее была бабушка, всегда в чём-то подозревавшая меня.

Спасала любовь ко мне деда. Он с удовольствием помогал мне делать уроки, сочинял со мной заметки в газеты, а по вечерам читал нам с бабушкой вслух книгу «Тени исчезают в полдень» (мы теперь жили в их доме втроём). Она пряла на прялке пряжу или вязала что-нибудь из неё: чаще – шерстяные носки или варежки для детей или внуков. Топилась печь, около которой, свернувшись калачиком, располагался серый полосатый кот Васька. А за окном, зимой, завывала метель… И от этого в доме становилось ещё уютнее – в тепле.

Я любила, когда дедушка в комнате доставал из комода верхний шкафчик. Там хранились семейные драгоценности: письма, открытки. Он начинал читать вслух, что пишут дети о своей жизни, а затем показывал мне семейный фотоальбом, как доказательство написанного в письмах. В семье очень любили фотографироваться: и семейно, и по одному. Он всегда внимательно следил за судьбой каждого своего ребёнка и внука, гордясь их успехами и переживая за их неудачи. От этого и их с бабушкой жизнь не была одинокой в надвигающейся старости. Они чувствовали, что дети не забывают их вдалеке от родного дома.

В Сергеевке у родителей

На каникулах я уезжала с отцом в деревню: он приезжал на казённой легковой машине и забирал меня. Там было хорошо. Прекрасно чувствовалось на природе каждое время года. Летом мы ходили гулять с бабой Паной и братиком в берёзовую рощу, посадив его в сидячую коляску (идти туда было далековато от дома). Над рощей каркали вороны. Рома смотрел на них удивлённо, показывая рукой и повторяя за ними: «Кал-л, кал-л». Романок, как тогда его все звали, начинал разговаривать, и это получалось у него очень смешно. А когда мы подъезжали к роще, он очень выразительно нараспев сообщал: «Это на-зы-ва-ет-ся пти-тий го-ло-док (птичий городок)!» Во дворе, в Калачинске, его тискал весь двор, когда он там появлялся, он был такой хорошенький, слегка пухленький – всеобщий любимец.

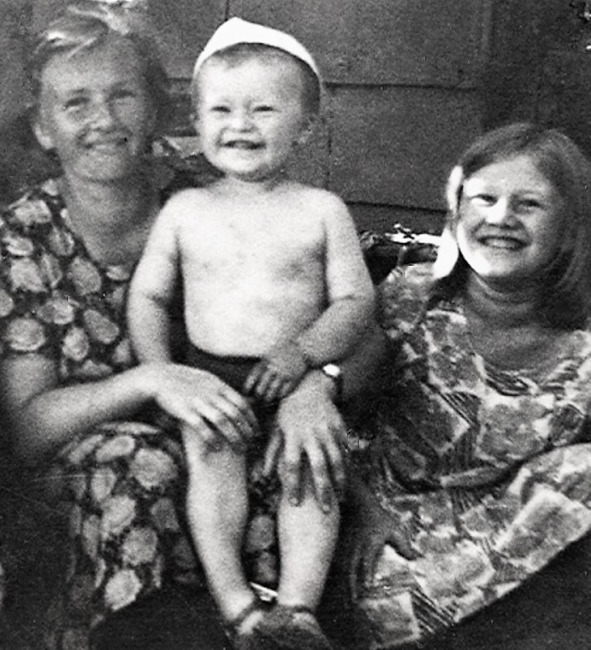

Мой братик Рома с бабушкой Паной (слева) в компании соседей из Сергеевки. 1966

В выходные я ходила с отцом на работу в его кабинет конторы совхоза. Там стояла металлическая счётная машинка, на которой с жужжанием интересно было считать: вжик, вжик, вжик… А папка в это время закапывался в свои деловые бумаги и отчёты.

А бабушке моей – Прасковье Андреевне, когда она уходила на пенсию, подарили старинную чёрную пишущую машинку. Она стояла у нас дома, на столе, и бабуля учила меня печатать на ней. Но маме она почему-то мешала: в один прекрасный день она унесла её в какую-то организацию, сказав мне:

– Ну, зачем она тебе? Так, поиграть?

И мне было очень обидно: вот так просто потерять свою мечту, потому что в душе я всегда была «писательницей». Правда, никто, кроме деда, не воспринимал это моё увлечение всерьёз.

Однажды я с кем-то из соседских девчонок ходила в клуб. Но мне показалось, что там пусто и скучно. Днём парни играли в настольный теннис и бильярд, а по вечерам молодёжь собиралась на танцы. Но меня это мало ещё интересовало в том возрасте.

В это время у меня серьёзно заболела мама. Она быстро худела, теряла силы, но врачи никак не могли поставить ей правильный диагноз. И бабушка частенько плакала на улице и говорила, что, наверно, нам с Романом придётся расти сиротами… Отец тоже переживал, однажды даже зарыдал, когда мы остались с ним вдвоём в калачинской квартире. Маме часто вызывали «скорую помощь», она лечилась в калачинской больнице, потом – в Омске. Вернулась она поправившаяся, посвежевшая. Но я за её долгое отсутствие – месяца четыре – отвыкла от неё, и как бы привыкала заново.

Когда отец получил диплом и ромбик (значки тогда такие выдавали всем выпускникам вузов) о высшем образовании, родители снова вернулись в Калачинск. Папа стал работать в инспекции Госстраха, сначала – инспектором, а потом – начальником. Мама вернулась работать в кинопрокат.

Глава 5. Детство. Вторая половина 60-х

«Дети кино»

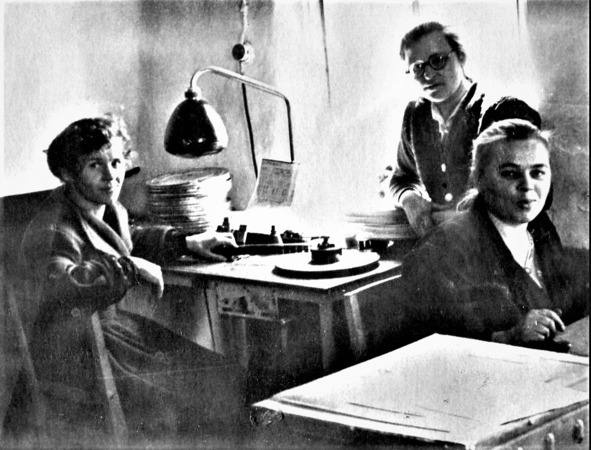

Мама работает в кинопрокате составителем программ. Калачинск, 1971. Фото из газеты "Сибиряк"

Однажды фотографию мамы за работой в кинопрокате напечатали в газете «Сибиряк», а рядом было несколько строк об её передовом труде. Она тогда уже работала составителем программ выхода фильмов на экраны кинотеатров Калачинского и близлежащих районов Омской области.

Коллектив Калачинского кинопроката. В центре в светлом костюме директор – Э.Д Выйганд. 1960-е

В коллективе у них все очень уважали и любили своего директора – Эрну Даниловну Выйганд. Вспоминая о ней, мама всегда говорила: «Добрый она человек! Дай Бог, ей здоровья». Она очень дорожила всеми своими работниками и старалась помочь людям в трудные минуты жизни. И коллектив кинопроката был дружным и сплочённым, весёлым. Я помню, как мама и её подруга тётя Нина Долгополова, когда проверяли киноплёнки, то любили петь дуэтом. И это у них очень хорошо получалось. А вокруг них были улыбающиеся лица других работников кинопроката, которые их с удовольствием слушали.

Мама приносила с работы всякую рекламу: фотографии кадров из известных фильмов со знаменитыми артистами, афиши (плакаты). И мы с девчонками у нас дома играли «в кинотеатр», развешивая их в комнате. Рисовали билеты и устраивали «киносеансы», изображая зрителей на стульях и артистов – перед ними.

Удостоверение фильмопроверщицы

Вот так работали фильмопроверщицы в нашем кинопрокате. 1960-е

Нина Сергеевна Долгополова – передовик труда и лучшая мамина подруга. Калачинский кинопрокат, 1960-е.

По пятницам в кинопрокате были просмотровые дни. Все новые кинокартины, которые приходили в Калачинск, проверялись на качество после работы фильмопроверщиц (как были склеены повредившееся в плёнке кадры). И все дети семейств работниц, а иногда и мужья, приходили их посмотреть. Это был радостный – праздничный день для нас. Там мы познакомились однажды с красивым чёрненьким пареньком небольшого роста Колей Бухаровым. Мы с ним учились в параллельных классах в средней школе №1. Там же училась и симпатичная, с пухлыми губками и кудрявыми светлыми волосами Долгополова Таня, только – на год младше. Её и мои родители дружили семьями. Долгополовы жили в районе ДОСААФ, на улице Ленина. В доме на четырёх хозяев. Мы часто ходили к ним в гости. Взрослые играли в лото или – карты, причём чаще не в «дурака» – самую распространённую в те времена игру. Тётя Нина и дядя Ваня Долгополовы знали разные игры, умели раскладывать пасьянс. У Тани была старшая сестра Ольга, которая была для меня идеалом красоты – стройная блондинка. Она, став взрослой, вышла замуж за хоккеиста – Попирайко. И на свадебной фотографии была в красивом белом мини-платьице с коротенькой фатой. С Таней мы часто играли одни дома, иногда приходила играть с нами их соседка – Лариса Кириченко, которая училась со мной в параллельном – «б» классе.

И семейно, и с друзьями мы очень любили ходить в кино в клуб мехзавода или кинотеатр «Юбилейный», построенный позже. Атмосфера зрительного зала была особенной: люди все вместе переживали судьбы героев – бросали реплики, плакали или смеялись. На хорошие фильмы ходили по несколько раз, всё переживая заново. Особенно много людей в зале было на кинокомедиях, таких, как «Трембита», «Свадьба в Малиновке», «Бриллиантовая рука» и других. Очень нравились в те времена красивые индийские фильмы со «сказочными» историями любви, красивыми актёрами, индийской природой, нарядами, песнями и танцами. Они обычно были двухсерийными.

Таня Долгополова – моя подруга детства. Начало 1970-х.

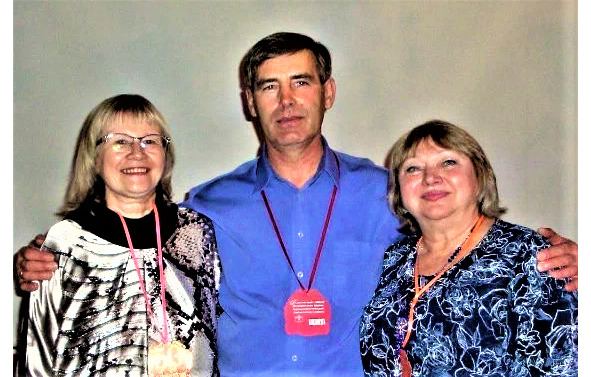

В 2011 году мы с Таней встретились в Омске. (Через 40 лет нашлись в «Одноклассниках»! )

Друзья детства Вервейко Галя, Бухаров Коля и Кнырикова Таня. Калачинск, 2014

Вспоминая двухэтажное здание клуба мехзавода, почему-то хорошо запомнилась комната, где мужчины играли в бильярд. Нам, детям, было очень интересно смотреть, как белые шары закатывались в сетки по углам стола, покрытого драповой зелёной тканью.