Полная версия:

В родных Калачиках. Воспоминания о советском детстве

Когда приехали мои родители с братом Ромой-дошкольником, то мы ездили с ними на стройку Саяно-Шушенской ГЭС. Поразила мощь этого строительства, огромные машины (только колесо грузовика было в рост человека!) А на скалах огромными буквами красовалась белая надпись: «Мечте Ильича сбыться!» Съездили мы и на экскурсию в Шушенское. Увидели целую улицу того села, где жили когда-то молодожёны Ульяновы. Там был мемориальный комплекс, сохранивший быт 19-го века. Заезжали мимоходом и на родину моего отца – в город Минусинск. Он славился своим старинным музеем (его открыли ещё в XIX веке, впервые в Сибири). Во дворах домов было много яблонь и других садовых деревьев. Правда, городок показался пыльным, сереньким: может, там в то лето долго не было дождей?

Проездом в Новосибирске

Наша семья в фотоателье г. Новосибирска, 1971

На обратной дороге мы заехали в Новосибирск – к дяде Вите Безродных, двоюродному брату отца. Их семья жила где-то в районе магазина «Малахитовая шкатулка». Вокруг был сосновый бор, изредка прыгали белки. Они снимали квартиру с высокими потолками, а в коридоре стояла какая-то огромная холодильная установка. Жену Виктора звали Галиной, она работала в библиотеке (а училась она раньше в Омске вместе с тётей Зиной в пединституте на историко-филологическом факультете). Позже, в 1973 году, когда я была абитуриенткой НИИЖТа, то немного жила в их семье в новой квартире на улице Дуси Ковальчук. Они тогда воспитывали двух маленьких сыновей – Виталика и Алёшу. Баба Паша (мама Виктора) помогала водиться, а летом часто жила на даче, за городом.

В Новосибирске в фотоателье делали обычно фотографии с коричневым оттенком, очень качественные. И мы всей семьёй сфотографировались.

«Фотоателье» во дворе

1 сентября 1965 года. Дворовые подружки Вервейко Галя, Отина Надя и Попова Наташа. (Одна из фотографий дяди Паши – главного фотографа нашего двора).

Вернувшись домой, я сама решила заняться фотографированием. Во втором доме нашего двора, в первом подъезде на первом этаже, жил наш дворовый фотограф – дядя Паша (фамилию не помню). Он и давал мне первые уроки по фотоделу. Иногда он фотографировал во дворе своих соседей, и, благодаря ему, пополнялись наши семейные фотоальбомы. (Причём денег он за это ни с кого не брал). И первое время мы с девчонками частенько просили у него фотоувеличитель на ночь в свою квартиру, чтобы печатать свои первые снимки, которые, конечно, не всегда получались. (Сейчас я даже удивляюсь его щедрости: ведь мы могли увеличитель случайно сломать). Особенно сложно было глянцевать фотографии: они прилипали к стеклу и иногда намертво оставались на нём. Но мы радовались каждому удачному кадру, и было очень интересно смотреть, как постепенно проявлялись на мокрой фотобумаге очертания изображений при красном свете фонаря. Позже отец купил мне портативный увеличитель, который складывался в дипломат.

Магия катка

Когда наступала зима, то мы с нетерпением ждали, когда на большом поле стадиона зальют каток. Сначала с ребятами брали в клубе мехзавода коньки на прокат или у своих друзей, потом родители купили нам свои. На улице было темно, над катком горели прожекторы, излучая яркий свет, и звучала музыка – современные эстрадные песни. В душе был восторг! И мы, взявшись за руки, катались на коньках. Встречались там со своими школьными и дворовыми друзьями, знакомились с ребятами из других школ. Мальчики часто оказывали нам знаки внимания, было интересно и весело. Об этом есть записи в моём дневнике 7-го класса: «Вечером я пошла к Иринке. И началось наше скитание в поиске коньков. Мы взяли с ней коньки у Волошиной Оли, так как своих у нас ещё нет. И втроём – Кнырикова Таня, Иринка Фирс и я – пошли на каток. Я только учусь кататься. Было так чудесно на катке! У меня немножко стало получаться. Нам с девчонками так понравилось, что решили прийти сюда завтра, а в следующую субботу пойти всем классом. Не знаю, правда, удастся это или нет? День закончился с чудесным настроением!»

А на этом фото моя двоюродная сестра Валентина Дейнега. Она приехала жить в Омск из Славянска-на-Кубани. 1970-е.

Мы едем к морю!

Прошло время, и вот наступили мои последние летние школьные каникулы 1972 года. В августе мы с папой и двоюродным братом Женей едем на поезде к морю! На юг – в гости к тёте Оле и тёте Неле. Кубань нас встретила солнцем, жарой, спелыми виноградом и яблоками во дворе дома на улице Гриня в городе Славянске-на-Кубани, в семействе Дейнега. Старшая дочь тёти Оли и дяди Валентина – Валечка – уже была студенткой. Она уехала в Сибирь к родственникам и осталась жить на омской земле. Ей очень понравилось в Сибири. Особенно она ценила в Омске общение сибиряков. Её родной брат Саша, (а мой – двоюродный), который был немного младше меня, теперь остался в доме за старшего. Ещё у них росла Леночка – лет шести, для которой в зале стоял чёрный рояль, на котором она начинала учиться играть. Такой же по возрасту была и дочь тёти Нели – Светланка.

Тёплыми южными ночами мы, старшие дети, спали на крыше и смотрели на яркие звёзды чёрного неба. Казалось, что они находятся совсем близко – протянешь руку и возьмёшь в ладонь. А днём фотографировались на фоне фруктовых деревьев, братья снимали меня в балетной позе «аттитюд», срывающей яблоки или сидящей рядом с огромной собакой на цепи и гладящей её (хоть я её страшно боялась!) Есть одна фотография в тире, где братья учили меня стрелять по мишеням. Гуляли по городу, рассматривали цветы, скверы, кафе, магазинчики и памятники о следах прошедших войн на этой территории.

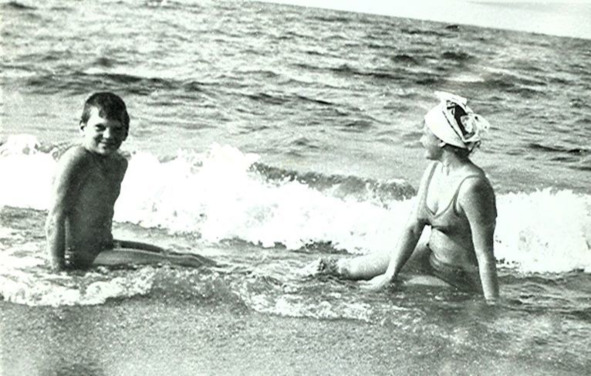

Мы с двоюродным братом Женей на Чёрном море в Анапе. 1972

Женя Вервейко с дядей Толей (моим папой). Чёрное море, 1972

Танец «Сбор фруктов в кубанском саду»

Дедушка мне рассказывал, что дядю Валентина (мужа тёти Оли), молодого тогда паренька, однажды кто-то предал во время фашистской оккупации. Он был партизаном или подпольщиком. И как-то пришёл тайно домой, а соседка увидела его одежду на вешалке и доложила старосте. Его поймали и пытали, вставляя иголки под ногти, но так ничего и не добились. Вскоре Славянск-на-Кубани был освобождён нашими войсками, и дядя Валентин был спасён.

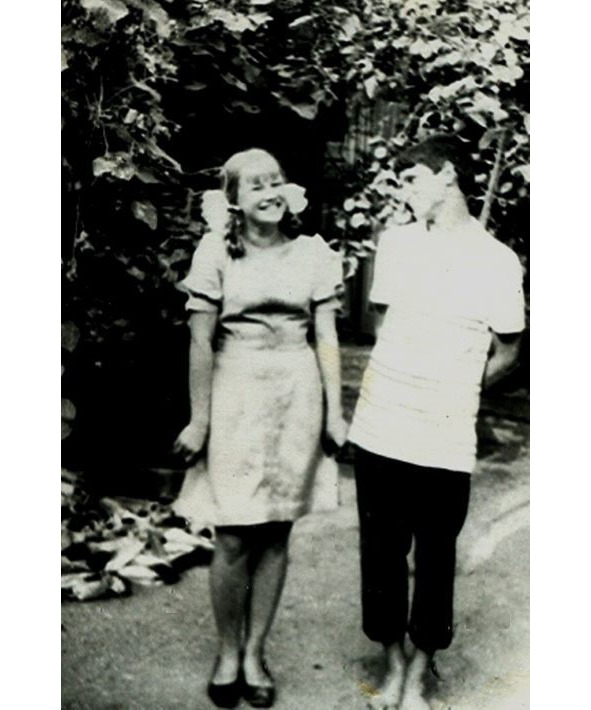

С моим двоюродным братом Сашей Дейнега. Славянск-на-Кубани. 1972

С кубанскими сестрёнками Светланкой Вервейко и Леночкой Дейнега. 1972

Наша кубанская родня: Нинель Вервейко, Валентин, Ольга, Саша и Лена Дейнега, Света Вервейко. 1972

Потом мы поехали в Темрюк – к тёте Неле. Она жила в пятиэтажке, в квартире на первом этаже. С ней мы частенько варили борщ из рыбы или жарили её (разной морской рыбы было очень много в местном фирменном магазине: и мороженой, и живой, плавающей в бассейнах). После обеда шли купаться на Азовское море. Вода в этом море с сероватым оттенком. И было много-много медуз, которые, задев тело, обжигали его, словно крапива. И мы, завидев медуз, старались от них убежать в воде. А вечерами были красивые закаты над морем, с розово-голубыми оттенками на небе, которое отражалось бликами на волнах моря.

Однажды ездили в Анапу – на Чёрное море. Анапский пляж зовут золотой подковой – это побережье из мелкого жёлтого песка. Цвет воды в море необыкновенный – бирюзовый. И очень прозрачная вода. Долго-долго идёшь по мелководью, созерцая дно через красивую воду. Недалеко от пляжа, в парке, стояло колесо обозрения, поднимаясь на котором, мы смотрели на город, порт и море с высоты. И фотографировались у скульптуры большого орла на камнях – типичного на юге и Кавказе скульптурного изображения

Вот мы и прилетели в Сибирь! Омск, август 1972

В Омском аэропорту нас встречали Валя Дейнега и тётя Лида Вервейко. Август, 1972

В обратный путь мы летели из Краснодара на самолёте. Это было впервые в моей жизни. Полёт мы перенесли нормально, только слегка закладывало уши. Было интересно смотреть в иллюминатор на белые холодные облака, а когда стали опускаться на посадку, то увидели наш Омск, как будто нарисованным на карте. Когда мы приблизились к земле, видны были «игрушечные» домики, маленькие автобусы и машинки на дорогах. В этот момент я ощутила себя мелкой песчинкой в огромном космическом мироздании.

Наша семья в 1973 году в Новосибирске. Я закончила среднюю школу.

Прощай, калачинское детство!

Так подходили к концу годы моего детства в Калачинске среди родных и близких людей. Наступил 1973 год. В мае мне исполнилось 17 лет. Я закончила учёбу в 10 «А» классе средней школы №1. И больше уже никогда не жила в Калачинске. О том, что происходило в эти годы в стенах моей родной школы – следующий раздел моей книги.

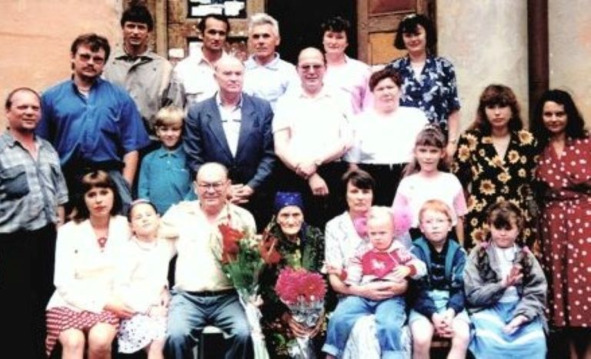

Родственники поздравляют Марию Алексеевну Вервейко с 90-летием. Омск, 1997

Антону Евдокимовичу Вервейко исполнилось бы 100 лет. Потомки собрались во дворе его дома. Калачинск, июль 2005

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Посвящается 50-летию окончания средней школы №1 города Калачинска выпуска 1973 года

Школьные годы чудесные

С дружбою, с книгою, с песнею.

Как они быстро летят!

Их не воротишь назад.

Разве они пролетят без следа?

Нет! Не забудет никто никогда

Школьные годы.

Евгений ДолматовскийГлава 1. Начальная школа

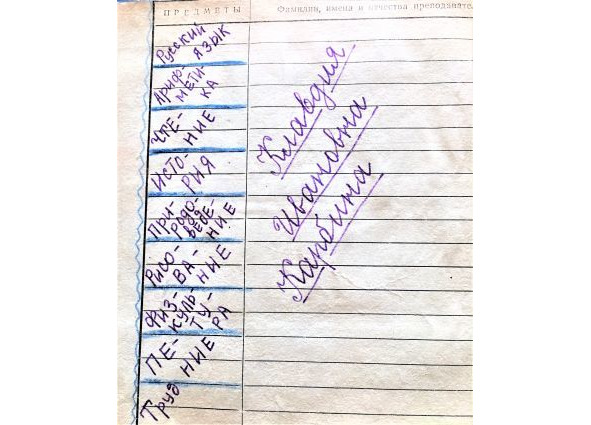

1 "А" класс Калачинской средней школы №1 с учительницей Клавдией Ивановной Карбиной. 1964

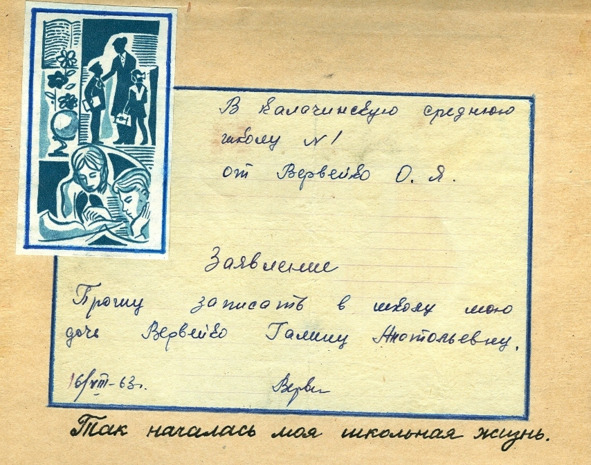

Первый раз в первый класс

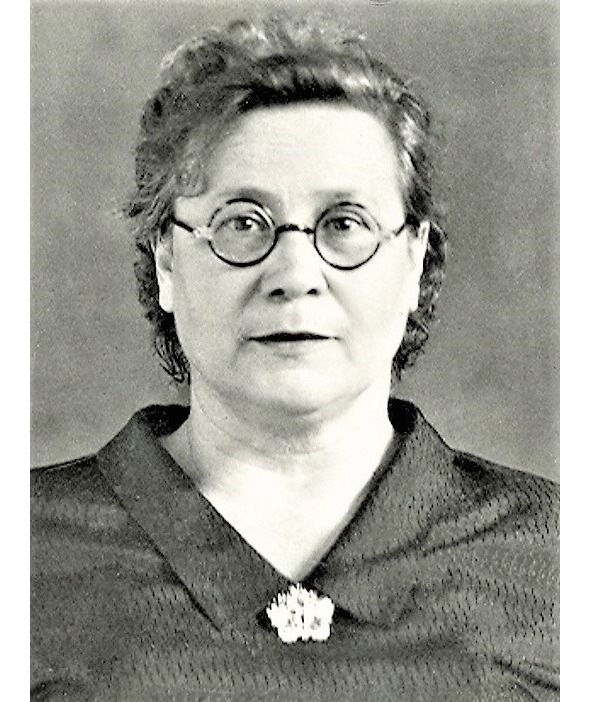

1 сентября 1963 года мама за ручку привела меня в 1 «А» класс калачинской средней школы №1. Начальная школа находилась тогда в деревянном двухэтажном (насколько я помню) здании на улице Омской. В нём нас встретила первая учительница – Карбина Клавдия Ивановна. Ей было в то время лет пятьдесят. Очень интеллигентная, в очках, в чёрном платье с белым воротничком, как и подобало в то время настоящей учительнице. Она нашла к каждому из нас особый ключик. Все мои одноклассники её действительно любили, как вторую маму. Доверяли ей свои секреты и многому учились у неё, внимательно следя за её жестами, выражением глаз, говорящими губами. Она была серьёзной и весёлой, иногда – строгой, но всегда очень искренней. Никогда не говорила с нами в приказном тоне. Учила и воспитывала нас в игре. То мы соревновались между рядами за лучшую дисциплину, то старались получить красную звёздочку из картона, вложенную в тетрадь за оценку «4» или обложку с портретом маленького Володи Ульянова за «пятёрку».

У Клавдии Ивановны был очень красивый правильный почерк, и мы, почти не дыша, смотрели на переменах или после уроков, как она проверяла наши тетради и выводила красными чернилами отметки. Каждую нашу ошибку она брала на учёт, записывая её в свою особую тетрадку, и затем добивалась, работая с нами над ошибками, чтобы мы уяснили, в чём же они? Клавдия Ивановна имела прекрасную дикцию и часто читала нам детские книги, сама очень любила стихи, которые учила нас декламировать. И некоторые из нас выступали, как чтецы, на городских конкурсах школьников.

Наша первая учительница любила петь, она учила с нами на уроках пения детские песни. Ещё запомнились репетиции, которые проходили к новогодним утренникам. Нас оставляли после уроков все три параллельных класса. Вожатые с нами разучивали танец снежинок, а учителя репетировали песни. Например, мы дружно пели: «Маленькой ёлочке холодно зимой…» У «бэшек» в параллельном классе была первой учительницей подруга нашей Клавдии Ивановны — Жиленкова Мария Ильинична, а в «в» классе — Александрова Вера Романовна. И каждый класс свою учительницу считал самой лучшей.

У нас в классе всегда было много наглядных пособий: сын Клавдии Ивановны, Анатолий, хорошо рисовал. И они вместе с ним изготавливали их для уроков. Каждый урок Клавдии Ивановны был неповторимым, даже торжественным. Мы всегда чувствовали важность получения новых знаний.

Очень бережно наша учительница обращалась с Книгой. И мы с трепетом открывали с ней свои новенькие учебники, которые покупали с родителями летом в книжных магазинах, 1 сентября (в конце лета мы просто не могли дождаться этого дня!). К учебникам обязательно наши мамы пришивали цветную закладку-тесёмку. А на внутренней стороне обложки, в верхнем углу, мы, девочки, обычно помещали рисунок-переводку (мочили изображение в воде и осторожно накладывали рисунок, снимая верхний слой бумаги). Клавдия Ивановна приучила нас оборачивать учебники калькой и не рисовать на страницах, чтобы эти книги могли послужить позже тем ребятам, родители которых не имели возможности покупать новые. Наша учительница всё делала аккуратно и очень красиво. И нам хотелось очень быть похожими на неё.

Октябрёнок в пионерском лагере

В пионерском лагере "Орлёнок" Калачинского района. 1964

Закончив первый класс, летом 1964 года, я впервые поехала в калачинский пионерский лагерь «Орлёнок». Мы жили в лесу в деревянных корпусах, подчиняясь режиму: рано вставали, делали зарядку, умывались, убирали свои комнаты, когда были дежурными. Играли с вожатыми в разные игры, учились петь, танцевать.

На территории лагеря, среди берёз, стояли качели и дневная кинопередвижка. Нам частенько показывали в ней детские фильмы. Киномеханик крутил их по частям на больших бобинах, когда очередная часть заканчивалась, мы терпеливо ждали, когда он заправит в аппарат плёнку – следующей.

Помню, как к нам приезжали пожарники и учили ребят из старших отрядов пользоваться огнетушителями на случай пожара. А мы были зрителями на большой поляне.

Форма в лагере была свободной: мы ходили в своей летней одежде. Некоторые ребята пионерского возраста повязывали на шею красные галстуки по своему желанию.

Директором лагеря был мой дальний родственник – Шананин Виктор Кириллович, физкультурник. На пиджаке своего костюма он носил ромбик, который вручался в институтах при получении высшего образования. Его носили на своих пиджаках многие учителя в то время.

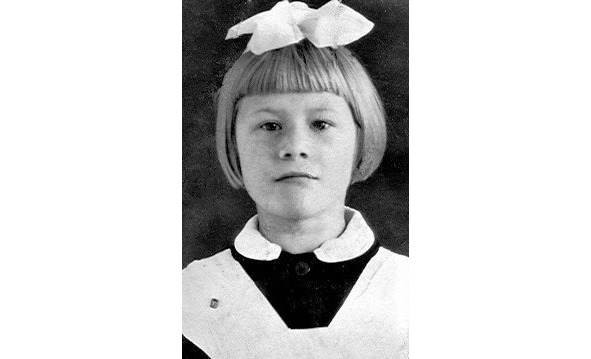

Вервейко Галя – октябрёнок. 2 класс. 1964-65 годы.

Октябрята – будущие пионеры

С 1-го по 3-ий – весь наш класс был разбит по пятёркам – на октябрятские «звёздочки». В одной из них я была командиром. И мы все дружно выучили пять правил октябрят:

Октябрята – будущие пионеры

Октябрята – прилежные ребята, хорошо учатся, любят школу, уважают старших.

Октябрята – честные и правдивые ребята.

Октябрята – дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут.

Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут.

В классе висела «Карта страны Октябринии», по которой мы со своей первой учительницей и вожатыми-пионерами (из 5-7-ых классов) «путешествовали». Каждый из нас получил в канун 7 Ноября 1963 года значок – звёздочку с портретом маленького Володи Ульянова, который мы с гордостью носили на своих школьных фартучках с левой стороны груди. Закончили мы своё «путешествие» в третьем классе, в мае, прибыв, видимо, на станцию «Пионерская».

Старательно переписывала я вместе со своими одноклассниками на листок бумаги «Торжественное обещание пионера Советского Союза»: «Я, Вервейко Галя, вступая в ряды всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза». И все с нетерпением ждали самого торжественного дня – вступления нашего 3 «А» класса в пионерскую организацию средней школы №1 имени Олега Кошевого (героя-молодогвардейца, совершившего подвиг в годы Великой Отечественной войны).

«Как повяжешь галстук – береги его»

И вот настал солнечный весенний день – 22 апреля 1966 года. Но на улице было нежарко: дул прохладный ветерок. А нам предварительно (за день до этого!) врачи поставили уколы под лопатку. И многие, мужественно претерпевая боль и температуру, шли в стройных рядах будущих пионеров с нашей учительницей и вожатыми в городской парк – к памятнику В. И. Ленину. В день его рождения мы впервые надели пионерскую форму (правда, сверху пришлось накинуть пальтишки) – белые рубашки и тёмные юбочки (мальчики – брюки) с белыми пилотками с красной кисточкой – на голове. И наши вожатые-комсомольцы или старшие пионеры повязали нам (мне – Окунева Света) после нашего торжественного обещания, произнесённого хором, как клятву, красные галстуки. Под звуки горнов и барабанов. Все сразу забыли про свои больные уколы! Радости нашей не было предела в тот апрельский день.

Приём в пионеры. Света Окина повязывает мне галстук. Калачинск, 22 апреля 1966 года

Ура! Мы – пионеры! "Будь готов!" "Всегда готов!" 3 "А" класс

Вскоре наш класс (пионерский отряд) был разбит на пионерские звенья (по рядам), где были выбраны нашим голосованием звеньевые, а мне ребята оказали честь стать председателем нашего отряда имени Зои Космодемьянской. Вместе с Клавдией Ивановной мы прочли книгу её матери «Повесть о Зое и Шуре» о детстве в родном доме и подвиге своих детей в годы Великой Отечественной войны. Мы знакомились с биографиями пионеров-героев и очень хотели быть похожими на них. Даже иногда жалели, что родились совсем не в героическое время (нам хотелось совершать подвиги!)

Но хочу сказать, что моя бабушка-коммунистка, та, что работала в райкоме партии, всегда с грустью смотрела на меня, когда я романтизировала революционное и военное прошлое, и говорила мне:

– Не дай Бог, вам так жить, как жили мы! Вот только сейчас и началась нормальная жизнь в нашей стране… Только бы жить да жить!..

Перед вступлением в пионеры Клавдия Ивановна провела в нашем классе интересную игру «в разведчиков». Играя в неё, мы добывали знания, как разведчики – сведения. И до сих пор у меня хранится красивая большая книга с толстой яркой обложкой «Питание школьника» с подписью моей первой учительницы: «Лучшей разведчице Вервейко Галине за отличную успеваемость и примерное поведение. Учительница Карбина. 5 февраля 1966 года».

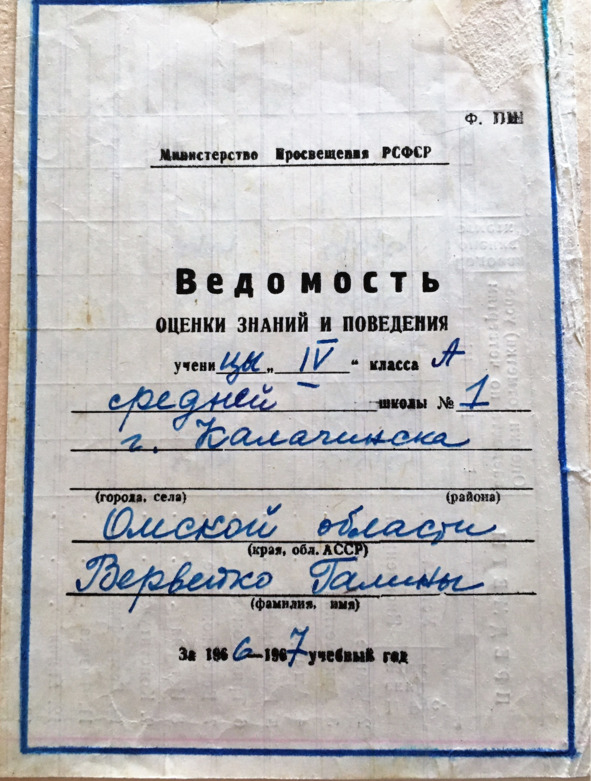

Итоги начальной школы

Вот так мы выросли за 4 года начальной школы! 4 "А" класс с первой учительницей К.И Карбиной

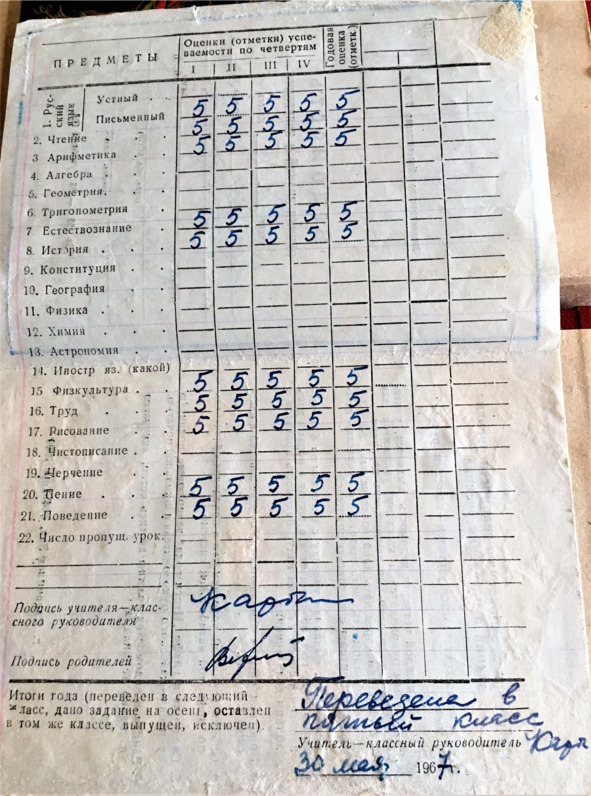

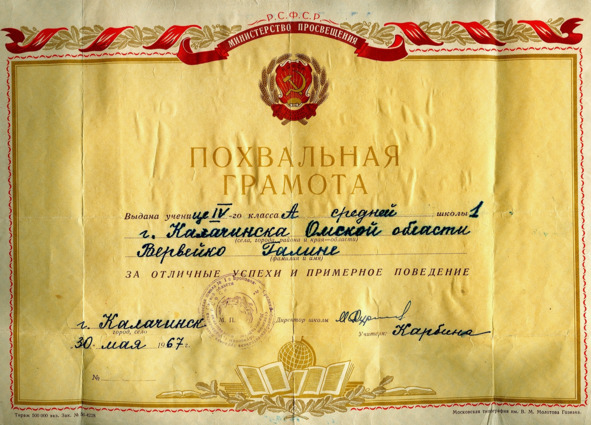

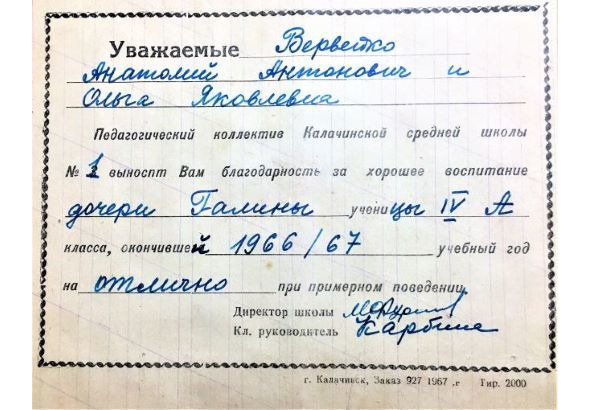

Надо сказать, что многие ребята в нашем классе учились хорошо – на «4» и «5», на «тройки»» училось мало учеников. Было немало отличников: Света Скрипка, Валя Захаров, Швыров Валера, Чикарин Саша и другие. И после окончания начальной школы – 4-го класса – мы с гордостью получили «Похвальные грамоты» с подписью директора школы – Михаила Антоновича Фурманчука и первой учительницы К. И. Карбиной. Было это 30 мая 1967 года.

До свидания, первая учительница!

Не передать то чувство, которое мы испытали при расставании с первой учительницей! И для Клавдии Ивановны мы были последним выпуском в её почти сорокалетнем труде учителя начальных классов. Правда, она, уйдя на пенсию, ещё набрала первый класс, но, проучив их два года, ушла на отдых по состоянию здоровья. Помню, как я очень сильно переживала за её маленьких учеников, так как была у них вожатой. Мне было жалко, что им так рано придётся расстаться с такой хорошей учительницей. Ведь и она, и они уже успели привыкнуть друг другу.

Наша любимая Клавдия Ивановна Карбина. Калачинск, 1967

Страница из дневника. 4 класс . 1966-67 учебный год

Своё окончание начальной школы мы отмечали не только в школе на своём классном празднике вместе с родителями, но и собирались на чаепитие к Свете Скрипка, в доме на Омской улице. Там мы подарили Клавдии Ивановне большой букет цветов, долго с ней разговаривали, и не могли представить, как мы теперь будем учиться в школе без неё.

Закончили мы начальную школу в отдельном одноэтажном каменном здании (в него мы перешли ещё во втором классе), которое находилось на территории основной двухэтажной школы, в которой учились ребята 5-10-х классов.

Хочу ещё добавить, что, несмотря на нашу успешную учёбу (Клавдия Ивановна умела каждому своему ученику создать стимул для этого, к тому же она за свой учительский труд была награждена знаком «Отличник народного просвещения»), мы были уже в начальной школе большими озорниками. В первом классе я однажды плохо вела себя после уроков, и Клавдия Ивановна, написав записку моим родителям, попросила Сашу Кузнецова, который жил в соседнем со мной доме, отнести её. Я его встретила из-за угла, отобрала записку и подралась с ним, обозвав предателем. Потом его мама пришла к моим родителям, рассказала об этом, и все они смеялись надо мной. Рассказали учительнице, она тоже засмеялась, сказав:

– Ну, Галя, ты и хулиганка! Не ожидала я от тебя такого! И поскольку большинство моих друзей были мальчишками, то я частенько участвовала с ними в разных проделках. И мне с ними частенько доставалось за это – по полной программе. Клавдия Ивановна в такие дни брала наши портфели к себе домой, сообщая, что мы должны явиться за ними к ней по адресу: Гагарина, 72 (это было недалеко от школы), вместе с родителями.