Полная версия:

Кшесинская и Романовы. Жизнь в изгнании. Документальная повесть-роман

Кшесинская вспоминала, что в это время они вели очень грустную жизнь, все развлечения были забыты. В свите Великой Княгини был Володя Лазарев, с которым Матильда познакомилась когда-то на бале-маскараде. Он часто заходил к ней, чтобы поговорить и вспомнить то доброе, старое время. Володя любил рисовать маленькие фантастические картинки. Одну из них Матильда хранила много лет у себя на память.

День в Анапе начинался с утреннего кофе. Его все ходили пить в маленькую греческую кофейню. По стенам её висели лубочные портреты Греческой Королевской Семьи (как известно, они были родственниками царственных Романовых). Греческий кофе готовился упрощённым способом. Кофе, сахар и молоко варились вместе, и получался вкусный напиток, но с кофейной гущей. Обычно пили по одному стакану в день, а в праздники и воскресенье позволяли выпить себе по два стакана.

Затем все шли гулять. Сначала шли на мол посмотреть, не пришёл ли новый пароход. Там все встречались и узнавали последние новости. Потом шли на базар, где продавали недорого красивые серебряные вещи.

В первые дни беженцы ходили обедать в хороший ресторан «Симон». В нём был великолепный повар. Но денег у них оставалось всё меньше и меньше, и такой ежедневный расход становился не по карману. Тогда стали питаться в одном маленьком пансионе, где ели одно и тоже блюдо – битки. Они были дешёвыми и сытными. Только Вове Матильда старалась взять еды побольше и повкуснее.

Великие Князья Борис и Андрей Владимировичи вместе с Великой Княгиней Марией Павловной поселились в доме одного зажиточного казака. Но Борис и Андрей каждый день приходили в гостиницу к своим пить чай и играть в «тётку» (карточную игру). К чаю всегда подавалась вкусная закуска, которую очень любил Борис – раковые шейки в консервах.

Кшесинская вспоминала, что в то время по Анапе ходило много голодных собак. Матильда Феликсовна из сострадания стала их прикармливать, чем могла. Вскоре все собаки бежали на её голос. Каждой из них она дала свою кличку.

Самым большим лишением для танцовщицы в послереволюционные годы было то, что Матильда не имела возможности делать массаж. Она всю жизнь любила его делать, чтобы сохранить хорошую фигуру. В свою бытность артистки Императорских театров Кшесинская всегда имела хороших массажисток. И была избалована в этом отношении. В Анапе нашлась такая опытная массажистка. Это была еврейка, очень милая, интересная женщина. Звали её Блум. Сначала она из-за своих политических убеждений эмигрировала в Америку, но после переворота вернулась в Россию. Кшесинской она делала массаж сначала за гроши, а потом и вовсе перестала брать с неё деньги. Ей нравилось с ней общаться, даже, несмотря на то, что их политические взгляды были абсолютно противоположными. Каждая из них старалась убедить другую в правоте своих убеждений. И всё-таки Матильда Феликсовна переубедила пламенную революционерку, и они ещё больше подружились.

Массажистка подарила Матильде маленький горшочек с каким-то растением. При этом она сказала:

– Пока оно будет расти, всё к тебе вернётся.

Первое время Блум ни за что не хотела встречаться с Андреем, так как он был Великим Князем – родственником Царя, и старалась избегать его. Но потом она стала одинаково хорошо относиться к обоим – и к нему, и к Матильде. Блум, видимо, поняла, что представители семьи Романовых не так страшны, как ей представлялись, даже наоборот, очень воспитаны и благородны. И расстались они самыми хорошими друзьями. Когда Андрей и Матильда вновь переехали в Кисловодск, то получали от Блум телеграммы. Она даже поздравляла Кшесинскую с успехами Добровольческой армии. И это бывшая политическая эмигрантка, ученица Плеханова и последовательница Ленина! (Плеханова она очень хорошо знала лично).

Георгий Валентинович Плеханов, живший с 1856 года по 1918 год, был философом, теоретиком и пропагандистом марксизма, видным деятелем международного социалистического движения, входил в число основателей РСДРП и газеты «Искра». Долгие годы он жил в эмиграции (в 1880 году уехал в Швейцарию). Вскоре Плеханов перевёл на русский язык «Манифест коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. В 1901 году Георгий Валентинович стал одним из организаторов «Заграничной Лиги русской социал-демократии». А через два года принял непосредственное участие в подготовке Второго съезда РСДРП. После этого съезда Плеханов разошёлся с Лениным и был долгое время одним из лидеров меньшевистской фракции РСДРП. Ещё в 1905 году Плеханов призывал в газете «Искра» к вооружённому восстанию в России и обращал внимание на необходимость агитации в армии. Февральская революция позволила Плеханову вернуться в Россию после тридцати семи лет изгнания. 31 марта 1917 года он прибыл на Финляндский вокзал Петрограда. Плеханов поддерживал Временное правительство и был против «Апрельских тезисов» Ленина. К Октябрьской революции 1917 года он также отнёсся отрицательно, так как считал, что Россия к социалистической революции не готова. Умер Плеханов на 62-ом году жизни от туберкулёза в санатории «Питка-Ярви» в Финляндии и был похоронен на «Литературных мостках» Волкова кладбища Санкт-Петербурга рядом с могилой Белинского. Несмотря на свои разногласия с Георгием Валентиновичем, Владимир Ильич Ленин в одной из своих статей призывал изучать всё написанное Плехановым по философии, так как он считал, что «это лучшее во всей международной литературе марксизма».

Вскоре по прибытии в Анапу беженцы получили известие, что Первая мировая война окончена. Это было огромной для всех радостью. Но только 23 ноября, когда союзный флот прорвал Дарданеллы и в Новороссийск пришли два крейсера – английский «Ливерпуль» и французский «Эрнест Ренан», все почувствовали, что больше не отрезаны от всего света.

В декабре 1918 года, под Рождество, в Анапу приехал начальник английской базы в России генерал Пуль в сопровождении генерала Гартмана, который состоял при нём. Он приехал, чтобы передать от английского правительства предложение Великой Княгине Марии Павловне выехать за границу. Великая Княгиня в данный момент считала, что находится в полной безопасности и потому отклонила это предложение. Она заявила о своём непреклонном решении покинуть пределы России лишь в том случае, когда другого выхода не останется. Её ответ был оценён генералом Пулем. Затем он выразил своё мнение, что Великому Князю Андрею Владимировичу Романову следовало бы поступить в Добровольческую армию, но Мария Павловна была категорически против этого, ответив ему, что ещё не было случая в России, чтобы члены Династии принимали участие в гражданской войне. Генерал Пуль и с этим согласился.

Весной 1919-го года, после долгих поисков, Матильда Феликсовна наконец нашла две комнаты у священника Темномерова, одну для себя и сына, а другую для сестры с зятем. Старшего сына священника тоже звали Вовой. Он оказался очень талантливым. Однажды для новых жильцов Владимир устроил целое цирковое представление, изображая фокусника. А на Пасху, к розговинам, вылепил бюст Государя из масла.

Жилось на новой квартире хорошо, только одолевали клопы и тараканы, с которыми приходилось каждый день вступать в борьбу.

В марте 1919 года Борис Владимирович и Зинаида заявили о том, что хотят покинуть Россию. В конце месяца они уехали за границу. Великую Княгиню решение Бориса очень огорчило. Великий Князь пытался уговорить мать ехать с ними, но она категорически отказалась.

Когда Кисловодск был занят Добровольческой армией 5 января 1919 года, Кшесинская выписала оттуда своих людей – горничную Людмилу и лакея Ивана. Они умудрились спасти почти всё, что было оставлено там на даче. И привезённые ими носильные вещи оказались очень кстати, так как за полгода была изношена вся одежда и даже бельё.

У Кшесинской с собою в Анапе было всего лишь два платья. Одно из них она считала парадным, так как надевала его редко, в особых случаях. Второе состояло из кофточки и чёрной бархатной юбки (именно той, которую когда-то у неё украла, а затем вернула Катя-коровница). От долгой носки материя на коленях стала протираться, и бархат порыжел.

Ивана Матильда Феликсовна почти сразу же уступила Великой Княгине Марии Павловне, так как у неё в то время не было мужской прислуги, и он остался при ней.

29 марта по Анапе прошёл слух, что к порту приближается какой-то военный корабль. Люди были очень напуганы, боясь, не идёт ли красное судно. И все выбежали на мол. В это время Крым как раз был занят большевиками. На горизонте были видны клубы дыма, но разглядеть какой развевается флаг и что это за корабль было невозможно. Лишь в последнюю минуту стало ясно, что это был английский крейсер. Он не очень близко подошёл к берегу и кинул якорь. От крейсера отчалила моторная лодка с офицером и матросами в полном вооружении. Из людей, стоявших на молу, им пришла на помощь мисс Кон в качестве переводчицы. Выяснилось, что один из офицеров был командиром крейсера. Это был капитан Гольдшмидт. Он был прислан адмиралом Сеймуром, командующим английской эскадрой в Чёрном море, к Великой Княгине Марии Павловне и Великому Князю Андрею Владимировичу, чтобы вывезти их в Константинополь в случае, если Анапа будет в опасности. Его провели к Великой Княгине. И он доложил ей о полученных от адмирала указаниях. Андрей Владимирович присутствовал при этом разговоре. Великая Княгиня просила передать адмиралу Сеймуру её искреннюю признательность за присылку военного корабля, но в данное время она не видит никаких причин покидать Анапу, а тем более пределы России, и повторила то же, что отвечала генералу Пулю, что она уедет из России только в том случае, если не будет другого выхода. А пока её долг, как русской Великой Княгини оставаться на территории России. Капитан, как моряк, был тронут таким пониманием своего долга, и ответил Великой княгине Марии Павловне: «Это правильно». Его английский корабль постоянно находился в Новороссийске, и они договорились, что в случае крайней необходимости она даст знак, и его найдут по беспроволочному телеграфу в любом месте. В таком случае через двое суток он будет в Анапе. Крейсер назывался «Монтроз».

Капитан Гольдшмидт хотел пригласить Великую Княгиню на крейсер, чтобы угостить её чаем. Мария Павловна отклонила его приглашение, так как у неё были слабые ноги, и ей трудно было садиться в шлюпку и взбираться на корабль. Но Великий Князь Андрей Владимирович и Свита Великой Княгини пожелали посмотреть корабль. Они пошли с капитаном на мол, чтобы оттуда добраться на моторной лодке на корабль.

По дороге капитан рассказал Андрею, что, когда он получил от адмирала Сеймура приказание отправиться в Анапу, то никто не знал, в чьих она руках. Поэтому он и бросил якорь далеко от берега и взял с собой на моторную лодку вооружённый отряд матросов. Кроме того все орудия на корабле были на всякий случай приведены в боевую готовность.

С Андреем на корабль пошли фрейлина Великой Княгини княжна Тюря Голицына и Володя Лазарев, а на молу капитан пригласил ещё подошедших к нему англичанина с сыном, который преподавал английский язык в анапском морском корпусе.

Андрей Владимирович с восхищением описывал военный английский корабль, который он хорошо помнил через много лет. И они с Матильдой Феликсовной записали о нём следующее: «Монтроз» был в 2500—3000 тонн, лёгким крейсером (так называют военное судно, среднее между эскадренным миноносцем и крейсером), спущенным в 1918 году и развивавшем 43 узла хода. «Монтроз» был снабжён аппаратами по последним условиям тогдашней техники для борьбы с подводными лодками и довольно сильной артиллерией против аэропланов. Трапов для спуска в нижние палубы у него не было. На верхней палубе были лишь большие круглые отверстия, вокруг которых было написано, куда этот ход ведёт. Внутри были совершенно отвесные железные лестницы, вделанные в стальную трубу. Мужчинам ещё ничего, но дамам спускаться по отвесным лестницам было трудновато. Гости капитана спустились в то отверстие, где было написано: «капитанская каюта». Рядом были другие с надписями: «кают-компания», «офицерские каюты», «машинное отделение» и т. д. Когда они, наконец, спустились к капитану в его каюту, то очутились в роскошной квартире, обставленной чудной мебелью. Помещение капитана состояло из обширного кабинета, служившего в то время столовой, с огромным письменным столом, мягкими кожаными креслами и шкапом для книг. На видном месте стоял сундук с секретными документами. Командир пояснил, что в случае гибели крейсера первым долгом он должен был выбросить за борт этот сундук, чтобы неприятелю не попались в руки секретные бумаги. Рядом была очень уютная спальня с настоящей кроватью, обширная ванная и уборная. Далее была буфетная, где в шкапах находилась посуда и хрусталь. Всё было шикарное и красивое. Пока готовился чай, гости разбрелись по каюте, любуясь давно не виданной ими роскошью».

Андрей Владимирович вспоминал, что капитан английского корабля отозвал его в сторону, чтобы никто не подслушал, и спросил:

– Великий Князь, меня очень интересует такой вопрос: как Вы считаете, погиб Государь в Екатеринбурге или нет?

Он ответил:

– У меня нет никаких данных, подтверждающих или отвергающих это, но я надеюсь, что Романовы могли быть спасены.

О спасении Государя в то время действительно ходило много правдоподобных слухов и невольно верилось в возможность этого, и людям думалось, что большевики нарочно распространяют слух о гибели Царской семьи.

– В таком случае, – ответил капитан, – позволите ли вы мне выпить за здоровье Государя?

Андрей ответил:

– Я ничего против этого не имею.

Капитан приказал подать шампанское. Всем раздали бокалы, и он торжественно провозгласил тост за здравие Государя Императора. В ответ на этот тост Великий Князь провозгласил тост «за Короля Англии». (Кстати, тоже двоюродного брата русского Государя, только по материнской линии).

Этот жест капитана позже толковался посетившими корабль на все лады. Даже у самого Андрея закралось сомнение: не знает ли капитан больше того, что он сказал? Возможно, он хотел ему сказать больше, но не имел на это права. Во всяком случае тост капитана доказывал то, что он в тот момент сам не верил в гибель Николая Второго и не имел официального подтверждения этому.

Позже члены Императорской фамилии узнали, что большевики боялись всеобщего негодования и старались скрыть убийство Государя, поэтому сами и распространяли слухи, будто бы Николай Второй и его семья были похищены «белобандитами».

«В мае, когда весь Северный Кавказ был окончательно освобождён от большевиков, было решено, что мы переедем обратно в Кисловодск. Обратное путешествие было опять организовано генералом Покровским, который прислал одного офицера и десяток казаков из своего конвоя, чтобы охранять Великую Княгиню и Андрея Владимировича во время следования в Кисловодск. Двадцать четвёртого мая (6 июня) мы покинули Анапу, прожив в ней семь месяцев», – описывала дальнейшие свои скитания Кшесинская.

Глава 11. Окаянные дни в Одессе

Весной 1919 года в южном российском городе на берегу Чёрного моря – Одессе, жил русский писатель Иван Алексеевич Бунин, уехав из Москвы. Он был на два года старше Матильды Кшесинской. Родом был из Воронежа. В детстве жил в деревенской усадьбе в Орловской губернии в обедневшей дворянской семье бывшего офицера. В Елецкой уездной гимназии Иван проучился пять лет, но закончить её так и не получилось. Его образованием занимался старший брат Юлий, а затем он сам занялся самообразованием. С юности много читал. И вся его жизнь в дальнейшем была связана с литературой: он работал в газетах, в библиотеке, и, в конце концов, стал поэтом и писателем, а также переводчиком. Начинал он свою трудовую деятельность в городе Орле. Так получилось в жизни, что уйдя из отчего дома, писатель никогда не имел собственного жилья: жил на частных квартирах, в отелях, в гостях или из чьей-нибудь милости. Всегда это были временные и чужие пристанища.

В 1895 году Иван Алексеевич приехал в Санкт-Петербург. И вскоре стал автором сразу нескольких книг. Бунин был лириком, глубоко чувствовал красоту родной природы, знал быт и нравы русской деревни, её язык, обычаи и традиции. Его книга «Под открытым небом» – лирический дневник времён года, где он описывает родные пейзажи, сквозь которые проступал близкий сердцу образ Родины.

Бунин считал, что с утратой красоты в жизни неизбежна и утрата её смысла. В 1900 году появился его знаменитый рассказ «Антоновские яблоки», где он показал свой взгляд «на быт и душу русских дворян» очень похожие на те, «что и у мужика». Горький был восхищён поэтичностью этого рассказа, сказав: «Тут Иван Бунин, как молодой бог, спел. Красиво, сочно, задушевно».

Иван Алексеевич дружил с Максимом Горьким и посвятил ему свою поэму «Листопад» в том же году. В повести «Деревня», которую сам Бунин считал романом, он безо всякой «розовой» приукраски, которая была модна в то время, показал реальный тип крестьянской личности. Бунинская деревня была обречена на самораспад. Автор правдиво показывал картины упадка и обнищания в предреволюционной России.

За свои произведения Иван Бунин дважды – в 1903 и 1909 году – получил Пушкинские премии.

Октябрьскую революцию в Российской Империи Бунин не принял категорически и решительно. Он отвергал это «кровавое безумие» и «повальное сумасшествие», насилие над человеческим обществом. Считал, что нельзя искусственно, ценой насилия, перестраивать жизнь огромной страны. Ещё будучи в Москве в 1918 году он писал: «Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно…» Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоящей беспристрастности всё равно никогда не будет. А главное: наша «пристрастность» будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна «страсть» только «революционного народа»? А мы-то что ж, не люди что ли?»

Весной 1919 года Иван Алексеевич приезжает в Одессу. В этом городе он уже был, и о нём остались самые приятные воспоминания. Бывали в этом городе на гастролях и артисты Императорских театров. Здесь был прекрасный оперный театр. Город был довольно-таки своеобразным. Его история начиналась ещё во времена Екатерины Великой, благодаря ей город получил и своё название.

Во время русско-турецкой войны 1787—1791 годов русские овладели крепостью в Хаджибейском заливе Чёрного моря в сентябре 1789 года. Екатерина Вторая приказала построить на этом месте порт, который был назван по древнегреческому поселению Одесос, которое находилось недалеко. Первым мэром города был француз герцог де Ришелье. Он мечтал, чтобы Одесса была лучше и красивее, чем Париж и Санкт-Петербург. Город стали строить заграничные архитекторы. И если Санкт-Петербург называли тогда Северной Пальмирой, то Одессу стали называть Южной Пальмирой. К тому же, Одесса также была «окном» в Европу, благодаря своему удобному положению, где позднее был расположен крупный порт на Чёрном море с тремя гаванями. В 1805 году Одесса стала центром Новороссийского генерал-губернаторства, которое возглавлял граф Воронцов, который жил в Одессе и много сделал для её дальнейшего процветания.

В результате революционных событий 1917—1920 годов в Одессе устанавливается Советская власть.

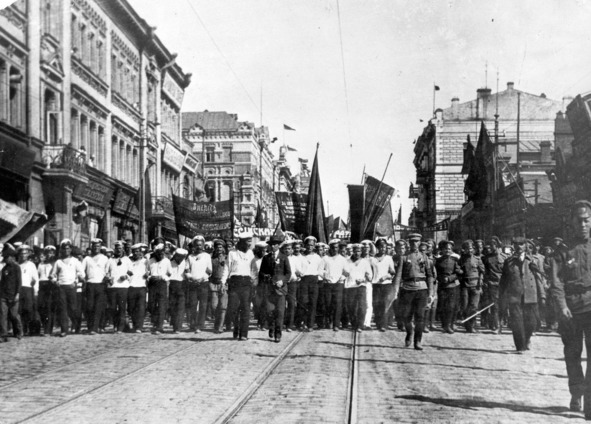

Революция в Одессе. 1917 год

Новую революционную власть Бунин люто ненавидел. Но показывать в те времена этого было нельзя, ведь высказывание своих мыслей могло стоить жизни. Поэтому он, молча, переносил все нравственные испытания, выпавшие на его долю. Иван Алексеевич тайно, по ночам, вёл дневник, в который записывал свои мысли и впечатления. И свои записки прятал в щели под полом, чтобы при обыске их случайно не обнаружили. В будущем, в эмиграции, они будут опубликованы под заглавием «Окаянные дни». Эти записи дополняют картину революционного прошлого России, как его видел «белый» писатель.

Начинались записи в Одессе с 12 апреля по старому стилю:

«Двенадцать лет тому назад мы с В. [женой] приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор! Мёртвый, пустой порт, мёртвый, загаженный город… Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье…»

А дальше идут выдержки из его дневника, написанного в апреле 1919 года:

«Как они одинаковы, все эти революции! Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых административных учреждений, хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров – непременно почему-то комиссаров – и вообще всяческих властей стало несметно, комитеты, союзы, партии росли, как грибы, и все „пожирали друг друга“, образовался совсем новый, особый язык, „сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издыхающей тирании…“ Всё это повторяется потому, прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна».

«Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей её истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны! Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделён, у кого были лапти разбиты, лежал, задеря эти лапти, с полной беспечностью, благо потребности были дикарски ограничены».

О том, какие чувства испытывал писатель в нынешней Одессе, Бунин писал:

«Но жутко и днём. Весь огромный город не живёт, сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоёванным, и завоёванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует с лотков, плюёт семечками, «кроет матом». По Дерибасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за «павшего борца» (лежит в красном гробу, а впереди оркестры и сотни красных и чёрных знамён), или чернеют кучки играющих на гармоньях, пляшущих и вскрикивающих:

Эй, яблочко,Куда котишься!»«Нельзя огулом хаять народ!»

А «белых», конечно, можно.

Народу, революции всё прощается, – «всё это только эксцессы».

А у белых, у которых всё отнято, поругано, изнасиловано, убито, – родина, родные колыбели и могилы, матери, отцы, сёстры, – «эксцессов», конечно, быть не должно.

«Революция – стихия…»

Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются. А революцию всегда «углубляют».

«Народ, давший Пушкина, Толстого».

А белые не народ».

«Салтычиха, крепостники, зубры…» Какая вековая низость – шулерничать этой Салтычихой, самой обыкновенной сумасшедшей. А декабристы, а знаменитый Московский университет тридцатых и сороковых годов, завоеватели и колонизаторы Кавказа, все эти западники и славянофилы, деятели «эпохи великих реформ», «кающийся дворянин», первые народовольцы, Государственная Дума? А редакторы знаменитых журналов? А весь цвет русской литературы? А её герои? Ни одна страна в мире не дала такого дворянства».

«Разложение белых…»

Какая чудовищная дерзость говорить это после того небывалого в мире «разложения», которое явил «красный» народ».

«Статья Троцкого „о необходимости добить Колчака“. Конечно, это первая необходимость и не только для Троцкого, но и для всех, которые ради погибели „проклятого прошлого“ готовы на погибель хоть половины русского народа».

«Вообще, теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен доказывать, например, то, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту хряпу ямбам и хореям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквах, вырезывают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников!»

«Рядом с этим есть в газетах и „предупреждение“. „В связи с полным истощением топлива, электричества скоро не будет“. Итак, в один месяц всё обработали: ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды – ничего!»