Полная версия:

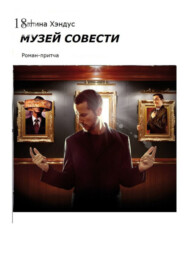

Музей Совести. Роман-притча

Спустившись вниз, медленным шагом я пересек пространство вестибюля и зашёл за мраморную стойку гардероба. Пробежав глазами по пустым полкам под стойкой, я прошёл вглубь, рыская взглядом по сторонам и надеясь что-нибудь найти. Хоть забытый пирожок. С задумчивым видом я постоял между ровными рядами пустых вешалок. Поднял глаза на расписной потолок. Опустил их и уткнулся взглядом в боковую дверь.

Небольшого толчка оказалось достаточно, чтобы она приоткрылась. Комнатка показалась не такой маленькой, как я думал. Выключатель находился внутри на уровне поднятого локтя. Окон в помещении не было, неяркая лампочка осветила колченогий столик и два стула. Повернув голову влево, за дверь, я увидел грубо сколоченные стеллажи с лежащими на них различными вещами. Полки тянулись вверх от самого пола и занимали две стены.

Мои глаза различили аккуратно сложенные куртки, зонтики, детскую и взрослую обувь, сумочки, упаковки с различными техническими и кухонными приспособлениями, спортивную одежду, рюкзаки, книги, несколько фотоаппаратов, бинокли, две настольные лампы, ракетки для тенниса и массу других вещей, требующих более пристального изучения.

Отдельно на трёх полках лежали разнообразные головные уборы – от зимней меховой облезлой шапки до новенькой бескозырки. Внизу выстроились в ряд картонные коробки с разной мелочёвкой, такой, как расчёски, тюбики с губной помадой, лампочки, пустые кошельки, шейные платки и шарфы, ключи в связках и по отдельности, блокноты, карандаши, ручки и прочие нужные и не очень нужные своим хозяевам вещи. На каждой из коробок стояла дата: 1986, 1987, 1988… Коробка с цифрой 1989 была заполнена только на треть.

В дальнем углу, за стульями, примостились три детские коляски, санки, крепкий табурет с мягким сиденьем, трехколёсный велосипед и лестница-стремянка.

«Ведь это ж целое сокровище, клад, золотой запас!» – промелькнуло в голове, а сердце сладко заныло: за полгода жизни в Эрмитаже моя одежда обветшала, износилась до дыр и давно источала неприятный запах. Каждый день я боялся, что меня остановит кто-либо из сотрудников музея, спросит входной билет и потом выпроводит, как безбилетника и беспризорника. Такого окончания своей полуголодной, но безопасной жизни я не хотел. Именно поэтому комната с забытыми вещами оказалась для меня даже важнее, чем еда. На этих полках лежала моя будущая безопасность.

С волнением подошёл я к ближайшему стеллажу и принялся методично перебирать вещи, подбирал что-то и тут же примерял на себя. Разворачивал детские, женские и мужские унылые куртки, жалея, что летом они мне не понадобятся. С пристрастием примерил двое новых брюк и трое спортивных штанов, остановившись, наконец, на чёрном трикотажном трико «Адидас», лежащем под брюками в надорванном магазинном пакете, и от души поблагодарил работниц гардероба за их честность. Не подходящие мне по размеру или сезону штаны, свитера и куртки я аккуратно складывал обратно на полки, чтобы никто не смог догадаться о моём невольном вторжении в «Лавку забытых вещей» – так я назвал неожиданную и счастливую находку.

Новая футболка вместо изношенной и более чем грязной рубашки нашлась быстро: штук двадцать их лежали разноцветными стопочками в самой середине одной из полок. Мне оставалось только удивляться, зачем люди приходят в музей из магазинов с покупками? Чтобы забыть их там? То ли искусство влияет на них оглушающим образом, что, оставив в гардеробе коробку с новой кастрюлей, они уже не возвращаются за ней с другого конца города. То ли вообще забывают о купленных мелочах. Мне это было непонятно.

Впрочем, проблемы других людей без промедления отошли на другой план, потому что у меня самого появилась небольшая проблема с последней частью гардероба – нижним бельём. Свои трусы я выбросил несколько месяцев назад из-за неприятного запаха, исходящего от них. Теперь же, внимательно осматривая аккуратно сложенные в стопочки вещи, я нашёл там только упаковки с детскими трусиками, шорты и пару кружевных женских изделий, которые никогда в жизни не смог бы надеть на себя. Приложив к бёдрам вытащенные детские трусики, я тяжело вздохнул – из младшего школьного возраста я давно вырос. Шорты доставали мне до колен и на роль нижнего белья не годились. На кружевные изделия смотреть не хотелось. Медленно и удручённо складывая вытащенные из целлофановой упаковки трусики, я было приуныл, но меня вдруг осенила счастливая идея и развернула лицом к картонным коробкам.

После недолгих поисков в моих руках оказались небольшие маникюрные ножницы, забытые в одной из сумочек, лежащих грудой на полках. Сделать два разреза по бокам оказалось сущим пустяком. После этой несложной операции я натянул на себя детские трусики с разрезанными шлицами по бокам, и – о, счастье – у меня оказалось чистое нижнее бельё! От удовольствия я даже стал напевать себе под нос. Теперь оставалось пройти в один из туалетов музея и чисто помыться, чтобы чувствовать себя обновлённым и совсем счастливым. Старые вонючие вещи я стянул в тугой узел, тщательно завернул в найденные газеты и положил в высокую мусорную корзину у входных дверей музея.

В туалете тёплая вода из крана не текла, поэтому пришлось протереть тело холодной водой с мылом. После этой процедуры я почувствовал себя чистым и переоделся в счастливо найденные вещи. С довольной улыбкой я посмотрел на своё отражение в большом зеркале, подумал и вновь вернулся в комнату-склад забытых вещей.

Через несколько минут кропотливых поисков в моих карманах исчезли перочинный ножик, расчёска и два карандаша. Поколебавшись не более секунды, я вновь опустил руку в коробку, и под мышку нырнул толстый чистый альбом для рисования. На всякий случай. Небольшое зеркало, прибитое над столом, притянуло взгляд, и я увидел в нём отражение совсем другого мальчика, который мне очень понравился.

С этих пор у меня не возникало проблем с переменой вещей. Мне жизненно необходимо было выглядеть чистым, опрятным, занятым. Иначе можно вызвать подозрение.

Подозрение – это недоверие.

Недоверие – большая угроза.

Мне следовало опасаться усиленного внимания к моей персоне и не выглядеть беспризорником среди чистых, сытых и довольных посетителей храма искусства. Удача сопровождала меня, не давая пропасть и быть пойманным.

Раньше мне не приходила в голову мысль, что музей можно сравнить с моим письменным столом. В том и в другом, оказывается, нужно наводить порядок. Два раза в год в моём новом обиталище проводилась генеральная уборка. О ней я случайно узнал из рабочего графика, вывешенного в одном из служебных помещений, куда забрался в поисках еды. Удивившись, но не придав прочитанному тексту особого внимания, я вспомнил о генеральной уборке в музее, когда однажды утром услышал громкие звуки голосов, звяканье вёдер и клацанье стремянок. К счастью, мне вовремя удалось скрыться подальше, а потом и поменять своё убежище, чтобы не попасться на глаза уборщицам. Их было не так уж и мало. Казалось, ими заполнены все нескончаемые помещения Эрмитажа.

Эти люди мыли окна.

Сметали пыль с картин, гобеленов, скульптур.

Чистили ковровые дорожки.

Вентиляционные шахты.

Натирали паркетные полы.

Генеральная уборка, о которой я знал заранее, застала меня всё же врасплох. Она оказалась ещё одним предостережением о существующей вокруг опасности. Оставаться незамеченным в музее полгода – и вдруг так нелепо попасться людям на глаза во время уборки. Нет, только не это! Остаться в стенах Эрмитажа и дальше жить невидимкой – вот что было моей главной задачей.

С этого неожиданного экзамена на внимание и выдержку пришлось стать вдвойне, втройне осторожным. И внимательным. Днём и вечером я с удовольствием ходил по залам музея, с интересом рассматривал понравившиеся экспонаты, равнодушно проходил мимо других, мне неинтересных. Залы со скульптурами поражали моё подростковое воображение.

Зачаровывали.

Притягивали.

Вызывали на откровенный разговор.

Именно здесь одинокого мальчика окружали белые или желтоватые фигуры людей, с которыми можно было охотно общаться вечерами, когда приходилось оставаться совсем одному в бесконечных анфиладах комнат. Зевсы, Геркулесы, Гераклы, едва прикрытые плащами или туниками, а то и вовсе нагие, стояли на мощных мускулистых ногах, смотрели вдаль, выставляли напоказ красивые, сильные тела. Мифические боги и богини загадочно улыбались и скрывали от чужих глаз известные только им и недоступные нам, простым смертным, тайны. Их прекрасные и странно-манящие фигуры тянулись рядами, располагались полукругами, прятались в углах залов или составляли прерванные параллельные линии. Мне, зрителю, оставалось только восхищаться гармонией камня и величавым спокойствием вечности, окружающей их. Я очаровывался необыкновенно точной и загадочной работой человеческих рук, дошедшей до нас в скульптурах. Осторожно притрагивался к камню, втайне надеясь почувствовать биение пульса, ощутить тепло мраморной кожи, увидеть блеск неживого взгляда.

На женские фигуры я смотрел с особым вниманием. Медленно обходил их со всех сторон. Осторожно касался пальцами. Порой мне казалось, что вот эта мраморная белокожая красавица Афродита – моя мама, выходящая из тёплых волн моря. Или вот она – прекрасная Венера, которая не успела одеться и замерла, остановилась полуобнажённая, с едва накинутым на бёдра покрывалом, поражая зрителя чистой красотой и совершенством тела. В каждой из этих фигур я находил ускользающие из памяти родные черты мамы, напрягал воображение и с робкой надеждой переносил их на прекрасные мраморные статуи.

Время от времени моё внимание неожиданно и панически смещалось в сторону чисто физиологического мальчишеского интереса: неужели у всех девочек, а потом и женщин, такие тела? Устроены совсем не так, как у мужчин.

Почему?

С какой тайной целью?

Странные и притягивающие.

Загадочные и манящие.

Хотелось разгадать их тайну. Дотронуться до холодной мраморной груди, чтобы почувствовать её человеческое тепло, её волнующее очарование. Провести пальцами по гладкому ровному животу и ощутить под его каменной кожей пульс жизни. Коснуться внутренней части бёдер, так странно и зовуще приковывающей мальчишеский взгляд. Просыпающиеся внутри меня от вида прекрасных нагих тел непонятно-тревожные чувства просились наружу. Напрягали голову. Заставляли задумываться и стыдиться.

Из всех увиденных и прочувствованных скульптур любимых у меня оказалось две. Не скажу, что другие нравились меньше, но эти две были напрямую и неразрывно связаны с моей жизнью. Так мне казалось, хотелось в это верить.

«Гибель Адониса» предстала передо мной неожиданно и заставила резко остановиться, будто тело наткнулось на невидимую стену. Сердце дёрнулось вверх и застучало от волнения. Дыхание остановилось. Передо мною возвышался мальчик Антоша-Адонис, раненый диким зверем, олицетворяющим для меня враждебный окружающий мир. Он, этот мир, изрыгнул меня, ребёнка, из своего чрева, лишил иллюзий, отверг, заставил одного карабкаться по острым скалам нелюбви и одиночества.

Отнял родителей.

Забрал бабушку.

Оставил без дома и заботы близких.

Выкинул в страшный мир ненависти, равнодушия, злобы.

Адонис был я, отдающий по капле молодую кровь за каждый прожитый час, каждую прожитую и понятую истину. То же страдание – сегодня, как и вчера. Борьба за лишний час и миг жизни. И тоже – один. Без друзей, без семьи, без поддержки.

Кто победит: враг или я?

Время или я?

Сила или хитрость?

Кто умрёт первым: Адонис или зверь?

Эта притягивающая магнитом скульптура отчаянно завораживала. Давала новые надежды. Отчего-то добавляла радости. Заставляла бороться дальше. В этой мраморной борьбе я поставил на Адониса и его победу. Мою победу.

Следующим открытием после Адониса стал для меня Огюст Роден. Его имя я запомнил из рассказов бабушки Алины. Из её прекрасных и завораживающих историй об искусстве. В зале французского скульптора, куда я попал случайно, обходя свои тайные владения, эти полузабытые истории вдруг разом всплыли в памяти. Заставили биться сердце. Увлажнили глаза.

А началось всё так просто…

В один из жарких летних дней, когда за окнами на смену светлому дню приходила такая же светлая белая ночь и сквозь неё летел невесомый тополиный пух, ноги привели меня в зал Родена. Взгляд остановили несколько пронзительно-притягивающих к себе скульптур. Вдруг что-то непонятное задержало моё дыхание, а ноги сами привели к одной из них – она стояла в блеклом квадрате неяркого света, падающего из окна. И тут же пришло озарение: этой скульптуре не нужен был свет – она светилась изнутри. Название работы на табличке показалось мне абсолютно неверным. Это была не «Вечная весна». Передо мной находились мои молодые родители. Папа Петя и мама Ира.

Такими они были на немногих семейных фото. Такими остались в моей памяти. Влюблённые друг в друга. Молодые. Стройные. Красивые. Счастливые. В обрывках воспоминаний они всегда держались за руки. Целовались при расставании. Обнимались при встрече. Так было принято в нашей семье. Мама говорила, как ей повезло, что у неё такой замечательный муж. Папа ей отвечал, что такой прекрасной женщины, как мама, больше нет на всём белом свете…

Худосочный подросток Антоша стоял рядом со статуей, сжимая белые мраморные ноги мужчины и женщины. Эта пара безумно похожа на близких мне людей! Возможно, это их видел Роден, когда ваял свою бессмертную «Весну»? Мысленно я просил их: возьмите меня к себе! Ведь это я – ваш сын. Неужели у вас для меня не найдётся места? Как же вы жестоко поступили со мной, оставив одного.

Мне не хватает вашей любви. Вашей нежности. Вашей радости.

Ведь это я – плод вашей любви.

Вашего доверия друг к другу.

Ваш сын.

Так дайте мне место рядом с вами!

В первую мою встречу с неожиданной находкой я так и заснул под статуей. Забыл об осторожности. О голоде. Об истрепавшейся одежде. И даже о бабушке, о которой прежде никогда не забывал.

Я видел прекрасный сон о том, как качаюсь в волнах родительской любви.

Купаюсь в лучах счастья.

Лечу в бесконечном Космосе, быстро приближаясь к планете под названием Семья.

Там ждут меня мама, папа и бабушка.

Там нет печали и одиночества, а есть только радость и любовь.

На счастье, мой сон был чуток, и громкий звук резко затормозившей недалеко от музея машины заставил тотчас проснуться. За окном было так же светло, как сегодня ночью и вчера днём. Белые ночи продолжались, скульптуры неподвижно стояли на своих местах.

Я потряс головой – нужно быстрее проснуться и сообразить, что же делать. В первую очередь найти часы и узнать время. Где-то спрятаться до пол-одиннадцатого, чтобы потом до шести вечера опять бродить по залам и наматывать километры.

Бояться и не доверять.

Вздрагивать и оглядываться.

Мучиться голодом и страхом.

Великий Эрмитаж был открыт для посетителей семь с половиной часов в день. Шесть дней в неделю. И пятьдесят две недели в году.

Вечное время равномерно и хладнокровно наматывало на невидимое веретено быстро убегающие минуты, часы, дни и годы моей юной жизни.

Глава 6 Тайное знание

В нашей маленькой студии мой Учитель, Николай Львович, имел свой собственный, только ему принадлежащий уголок. Чтобы, как признавался он сам, не путаться у меня под ногами. Не мешать ни себе, ни мне мельканием «маятника» по всей комнате. Впрочем, даже уголком это место можно назвать с большой натяжкой. В свободное от сеансов время ему полностью принадлежало только старенькое кресло, оставленное в арендованной квартире, превращённой нами в студию. Увозя больную мать к себе, её дочь не захотела брать эту часть когда-то полного мебельного гарнитура из-за его преклонных лет, и Николай Львович тут же закрепил за собой красивую, но полуразвалившуюся мебельную редкость.

Когда Отец и Учитель приходил в студию, то всегда садился в вытертое временем кресло, где часто сидели и позировали мои клиенты, и смотрел, как я работаю. Он ни при каких условиях не появлялся здесь, когда я был не один. Сам творческий человек, он понимал, как важно художнику остаться один на один с объектом. Со своей моделью. В тишине. Раздумьях. Сосредоточенности.

Ему нравилось наблюдать, как я дописываю недостающие детали к портретам: вазы, гардины, любого рода декорацию. Иногда он поднимался из кресла и подходил ближе. Молча стоял сбоку, наблюдая. И только когда я обращался к нему с вопросом, охотно отвечал, подсказывал, советовал. Нам обоим нравился такой ритм совместного творчества. Николай Львович ни в коем случае не мешал мне работать самостоятельно. Я сам решал, что хочу показать, какую деталь усилить в очередной работе. Но он ненавязчиво и аккуратно продолжал давать мне уроки мастерства. Уроки профессионализма. Подсказывал, где правильнее положить тень. Как ярче прорисовать деталь.

Мне необходимо было его молчаливое присутствие.

Его компетентные замечания.

Его сомнение или одобрение.

Он учил меня видеть не только внешность очередной модели, но хотел, чтобы я непременно смог заглянуть поглубже. Напрягся и сумел сделать это.

Попробовал сковырнуть внешний лоск и, зачастую, маску человека, за которой он скрывается.

Постарался понять его отношение к самому себе, к окружающему миру.

Приоткрыл завесу его души, его внутреннего мира.

– Если ты угадаешь, вытащишь наружу внутреннее эго человека, тебе будет проще выразить всю его суть на холсте. Без этого твоя работа останется мёртвой и неинтересной. Нет смысла работать на мусорную корзину. Постарайся придать определённый смысл каждой своей картине, каждому мазку, каждому штриху.

Постепенно, шаг за шагом, я учился этой премудрости. Внимательно изучал приходящих ко мне людей.

Вот он или она садится в старинное поскрипывающее кресло, полулежит на оттоманке, стоит, небрежно облокотившись на гипсовую колонну. Держит в руке кружевной зонтик, поигрывает изящной тростью с набалдашником в виде головы льва, орла или просто позолоченного шара. Каждый выход клиента – особенный. Приходящие ко мне люди не хотят окружать себя скучными вещами повседневности. Большинство из них видят себя пришедшими из фантазий прошлого. Из неизвестного другим, но открытого им, настоящего. Из картинки неизвестной истории. Из мазка необычного. Где никто, кроме них, не был и никогда не будет. Каждому из клиентов нравится представлять себя полной загадок личностью.

Витать в своих заоблачных фантазиях.

Придумывать собственные легенды.

Моей же задачей является перенести воздушное облако разнообразных мистерий на холст.

Ограничить вымыслы людей банальным размером в сантиметрах.

Облачить в цвет.

Придать значимость, нетривиальный смысл.

Расположить на куске холста энергию мысли и закрепить её, невидимую, взмахами кисти.

Запечатлеть мгновения жизни на последующие годы.

Одна жизнь – для вымышленной истории.

Загадочный портрет для будущих поколений.

Придуманная судьба – на обозрение жаждущих.

Неважно, как внешне предстают передо мной клиенты – ухоженные, с наколками, небрежно одетые, с небогатой речью, циничные, с бриллиантами на пальцах или в ушах, наивные, развязные, открытые, вульгарные, скромные. Блондины, брюнеты, с умело уложенными причёсками или совсем без волос. Источающие запах пота, лёгкого морского бриза или крепкой лаванды. Все они разные. Все. Но что интересно, вкусы относительно их изображения на холсте разнятся совсем ненамного – в зависимости от их представления о собственном могуществе и значимости.

Мужчины не отличаются фантазией и остаются в рамках стандартных представлений о богатстве, власти и роскошной комфортной жизни.

Они любят быть изображенными на портрете в смокингах.

В чёрном шёлковом цилиндре. В длинном бархатном халате или домашней атласной куртке.

Курить дорогие трубки или толстые сигары.

Класть большие руки, унизанные дорогими кольцами, себе на колени.

Трепать за уши собаку, сидящую рядом.

Стоять с охотничьим ружьём за спиной и убитой дичью в руках или под ногами.

Быть одетым в модный костюм с золотым портсигаром в руке.

Небрежно облокотиться на крыло новенького автомобильного чуда.

Сидеть, упёршись взглядом в зрителя, за огромным столом, заваленным папками с документами.

Показать себя серьёзным.

Строгим. Состоятельным. Облечённым властью.

Таковы вкусы клиентов-мужчин.

Женщины моих богачей любят быть красивыми.

Шикарными. Вызывающими. Выглядеть аристократкой в длинном платье и шляпе с зонтиком от солнца в руке.

Лежащей на оттоманке кокеткой с эротически-приспущенным лифом или приподнятым подолом прозрачного платья.

Девочкой-школьницей с блудливым взглядом, кинутым из-под ресниц.

Танцовщицей в широкой цыганской юбке.

Изящной моделью на подиуме.

Матерью с младенцем на коленях – редкий, впрочем, случай.

Богатой содержанкой в кричащих одеждах.

Невинной скромницей с развратной усмешкой и хлыстом в руке.

Дочерью богатого папы, увешанной бриллиантами.

Женой знаменитого мужа в невиданного фасона воздушной шубке.

Неопределённого возраста наследницей огромного состояния, возлежащей в ванне-ракушке розового цвета.

Никто из моих заказчиков не хочет становиться объектом классического портрета в тёмных тонах. Никто из них не думает, что скромность украшает. Каждый стремится показать яркую индивидуальность, выделяющуюся на фоне обыденности.

Внушить доверие.

Повести плечом верности.

Вынырнуть из величия роскоши, продемонстрировать дружелюбие и открытость. Показать, не скрывая, богатство и власть, за которыми, по их понятиям, стоят зеркальным отражением честность и порядочность.

Никто из зрителей не должен догадаться, настоящее или показное – увиденное на картине. Только он, герой портрета, знает правду. Задача же Художника – максимально отдалить правду от вымысла и представить на портрете красивую сказку.

Герой картины не собирается открывать свою истинную сущность. Художник, изучив его внимательным взглядом, догадается обо всём сам.

Одна комната на двоих.

Долгие часы глаза в глаза.

Стук сердец в унисон.

Единое дыхание.

Лишь загадка в глазах: разгадает – не разгадает?

И вопрос в голове: разгадаю – не разгадаю?

Облако ожидания.

До тех пор, пока Художник не вытащит наружу стержень, на который накручен внутренний мир его героя. Его жизнь. Его суть. Но – тихо! Это – тайна!

С минуты познания чужого внутреннего мира Художник начинает творить. Он смакует своё тайное знание. Медленно и со вкусом смешивает краски. Затем начинает мазок за мазком наносить на холст. Внутренне улыбается своему знанию или остаётся серьёзным. Художник имеет право выбрать для себя настроение.

В процессе сложной, захватывающей своей мистикой работы, появляется на полотне картина, что приводит владельца в восторг. Вот и родился очередной очевидный шедевр. Портрет с потайной подкладкой, похожий на чемодан с двойным дном. Зритель не может увидеть настоящие чувства героя портрета и знание Художника, их разгадавшего. Не знает об этом Знании и заказчик. Его догадки не в счёт. Но с этой самой минуты тайна одного становится их общей тайной. Нитью, связывающей два конца одной правды.

Одной совести.

Одной ненависти, зависти или ревности…

Отец научил меня многому. Научил правильно натягивать холст на подрамник. Не бояться повторения ошибок. Разбираться в нюансах красок. Рисовать по памяти. Правильно определять размеры картины. Выбирать верные кисти. Тщательно прорисовывать даже самый незначительный элемент. Но он не учил меня проникать взглядом художника во внутренний мир сидящего передо мной человека – как и каким образом. Этому я научился сам. Знание великой тайны пришло ко мне во время работы.

Это вышло неожиданно.

Странно и сладостно.

Моё открытие случилось до нашей поездки на море. До моего первого знакомства с чудом. Однажды я рисовал портрет Насти, младшей дочки нашей соседки Ларисы. Шестилетняя девочка по природе своей была громкая, весёлая и непоседливая. Мне это очень мешало в работе. Никак не удавалось ухватить правильное, устраивающее меня выражение её задорного личика. Но когда я сказал, что после сеанса покатаю их с сестрой на спине, как ослик, она притихла и сидела, не шевелясь. Несмотря на эту еле сдерживаемую неподвижность, я чувствовал, что у Насти неспокойно на душе. Что-то приключилось совсем недавно или что-то тревожит её. То, о чём я не знаю.

Мне стало интересно. Самые разные мысли закрутились в голове. Связана ли проблема маленькой девочки с её сестрой? Скорее всего, нет – Света занята сейчас уроками. Со мной – тоже нет. Я был для неё просто ожидаемым осликом для игры. Своих проблем у девочки быть не могло – она недавно вернулась из детского сада и до сеанса весело прыгала в комнате. Связана ли её некоторая скованность с мамой? Возможно. Ребёнок сделал что-то не так и боится быть разоблачённым. Увидев осторожно тянущуюся детскую ручку к кармашку застиранного платьица, я машинально спросил: