Полная версия:

От залива Креста до Иультина. Записки полярного геолога

В то время, когда Георгий Алексеевич врезался в недра кавказских гор, родная Вязьма в течение почти полутора лет была оккупирована немецкими войсками, в родной Плетниковке стояли фашистские части, около родной Христорождественской церкви в Ямской слободе было оборудовано немецкое солдатское кладбище. Вскоре после того, как в марте 1943 года Вязьма была освобождена в ходе Вяземско-Ржевской наступательной операции, дед получил телеграмму следующего содержания: «ПАПА ЖИВ МАМА УМЕРЛА 42 ГОДУ ВАНЯ АРМИИ КОЛИ СЕРЕЖИ НЕ СЛЫШНО». Отец, Алексей Васильевич Кремчуков погиб спустя два года, в 1945 году на станции Брасово под Брянском от ножа уголовника, братья Николай и Иван вернулись с фронтов, потеряв здоровье, брат Сергей был еще летом 1941 году репрессирован, когда в лагеря отправляли целые части, отступавшие под натиском немцев.

К концу 1943 года задачи, которые решал дед в силу своей профессиональной специализации, были выполнены, и он был отозван в Москву в распоряжение Комитета по делам геологии при Совнаркоме СССР, который в это время подключался к решению новой оборонной задачи – создания ядерного оружия – в части сырьевого обеспечения. Вернувшись в Москву, Кремчуковы обнаружили свою комнату в Доме полярников занятой соседями. Около месяца они ютились у знакомых на Тишинке, а в январе 1944 года переехали в 10-метровую комнату в Арсеньевском переулке, которую Елене Борисовне выдали после того, как она устроилась инженером по эксплуатации в Добрынинское жилищно-коммунальное управление.

1 февраля 1944 года дед был назначен начальником комплексной 1-й Украинской экспедиции Всесоюзного треста «Союзредметразведка», перед которой стояла задача по разведке урана в северном Приазовье, несколько месяцев назад освобожденном от немецких захватчиков. Вскоре Георгий Алексеевич отправился в Мариуполь, и с этого момента, и до конца его профессиональной деятельности его работа связана с разведкой и добычей урановых руд. Фактически только в декабре 1943 года советским руководством было принято решение начать активную разведку урановых руд, которая была организована Наркомцветметом в районе Донбасса и в Средней Азии. Профессиональных подробностей работы деда в этом проекте не сохранилось, но факты свидетельствуют – в 1945 и 1946 году были открыты Первомайское и Желтореченское урановые месторождения, уран из которых был использован для первой советской атомной бомбы.

За период работы в Приазовье в семейном архиве сохранились десятки писем, которые дед писал в Москву жене и дочери. Конечно, это не переписка классиков, большая часть писем посвящена признаниям в тоске по семье и бытовым вопросам и поручениям, но они дают довольно неплохое представление о том, чем жили «гражданские» в последний год войны – ожидание победы, трудовой энтузиазм, постоянная нужда. Ниже приведу несколько коротких выдержек из этих писем, иллюстрирующих эти разные переживания (орфография оригинала сохранена).

Письмо от 6 октября 1944 года: «… Наряду с этими пожеланиями посылаю доченька для тебя 5 яблок и две пары носок, тебе Леленька пару мужских носок, чулки и одно яблоко; тебе мать одно яблоко и банку консерв. Вот все, что я мог сейчас послать. Думал купить еще бутылочку меда, да денег нет. Со следующим попутчиком все-таки мед пришлю. И еще что-либо из своего октябрьского пайка».

Письмо от 29 октября 1944 года: «Прочитав твое письмо и особенно газету, где пишут от твоих успехах и успехах руководимого тобой коллектива я понял, что действительно у тебя не было времени написать письмо мне – твоему мужу. Я вижу, что государственная работа является для тебя более важным, чем внимание к мужу. Одобряю. Только так и должно быть. Прежде всего, работа, которая является важнейшей помощью фронту. Ты истинная патриотка, и я горжусь тобой, как коммунист, как муж… Читая статью, особенно, последние строки… говорящие о том, что твой коллектив в течение трех месяцев держит переходящее красное знамя, я вижу, что ты как руководитель этого коллектива много поработала».

Письмо от 2 декабря 1945 года: «Эти и последующие строки я пишу ранним утром; ты и дочурик еще спите и нее подозреваете, что ваш папка думает о Вас и предвкушает надежду на скорую встречу. Уже декабрь, последний месяц 1945 года – года наших побед и счастливых будущих надежд. Для нас декабрь особенно радостен поскольку в конце его дней мы снова увидимся, обменяемся радостными взглядами и поцелуем друг друга. В самом деле декабрь покажется нам маем с яркими цветами нашей жизни. Забудутся все трудности и тяготы на душе вызванные частыми и длительными разлуками».

В этом же письме Георгий Алексеевич пишет жене, что планирует прекратить работу в тресте «Союзредметразведка». Текст намекает на наличие какого-то конфликта внутри команды, но так или иначе впереди оказывается новое, еще более амбициозное дело.

9 ноября 1945 года в соответствии с Соглашением от 18 октября 1945 г., заключенным между Правительством Союза ССР и Правительством Болгарии об организации Советско-Болгарского горного общества, заместитель Председателя СНК СССР Л. П. Берия подписал постановление СНК СССР N 2853—828сс «О мероприятиях по организации Советско-болгарского горного общества». Общество было создано для решения задач «по развертыванию работ общества в 1946—1947 гг. на месторождениях „Готен“ и „Стрелча“, а также по организации геолого-поисковых и геологоразведочных работ в других районах Болгарии».

Первоначально главным геологом вновь созданного общества был назначен Н.С.Зонтов, однако вскоре у него возникли проблемы со здоровьем, из-за которых он не смог далее исполнять свои обязанности на предприятии, и в конце марта 1946 года Георгий Алексеевич был назначен исполняющим обязанности главного геолога Советско-Болгарского горного общества (войсковой части №15795), а через некоторое время был окончательно утвержден в этой должности.

С весны 1946 до весны 1950 года Кремчуковы жили в Софии – сначала полным составом семьи, но в 1948 году закрылась русская школа, и дочь Ната с бабушкой уехали в Москву. Жизнь в болгарской столице, конечно, сильно отличалась от того, к чему привыкли советские граждане. В Софии еще сохранились привычки и уклады довоенной жизни, работали кафе и рестораны, еще существовал частный бизнес. Условия работы Георгия Алексеевича тоже сильно отличались от предшествующих лет – организационное, материально-техническое и кадровое обеспечение предприятия было на высоте. Однако и в этих условиях оставалось место подвигу. Тогда воздействие радиоактивных элементов на здоровье человека было еще не до конца изучено, средства защиты только начинали разрабатываться, а геологи-исследователи работали вживую с образцами урановых руд. Дед в этот период страдал от лучевого дерматита, а также от других проблем со здоровьем (в 1947 году у него случился первый сердечный приступ с потерей сознания) – давали знать перегрузки организма в годы работы на Чукотке и во время войны, неполноценное питание.

Г.А.Кремчуков с женой Еленой Борисовной и дочерью Натой в Болгарии, 1946 год (фото из семейного архива)

Болгарский период сильно изменил жизнь деда и его положение в советском обществе. Во-первых, он стал одним из руководителей крупного предприятия, находившегося в фокусе внимания высшего руководства атомного проекта. Во-вторых, изменился образ жизни – палатки и фанерные домики окончательно остались в прошлом, в его повседневность вошли большие совещания, приемы и официальные мероприятия. В-третьих, он оказался в числе тех, кого советское правительство считало полезным для своих интересов и активно поощряло. Я думаю, что важную роль в становлении Георгия Алексеевича как условно публичного деятеля сыграла его жена, моя бабушка Елена Борисовна, от рождения «городская», музыкальная, прекрасно танцевавшая, ориентировавшаяся в тенденциях моды и очень коммуникабельная.

Так или иначе, почти пятилетняя работа в Болгарии была увенчана рядом высоких советских государственных наград. В 1949 году дед был награжден орденом Ленина за «выполнение специального задания правительства», а в 1951 году – Сталинской премией второй степени (100 000 рублей на четверых награжденных) и орденом Трудового Красного Знамени «за развитие сырьевой базы урана в Болгарии и за освоение технологии переработки урановых руд на предприятиях Советско-Болгарского горного общества». Несмотря на высокие должности и успехи в будущие годы это был, наверное, «звездный час» Георгия Алексеевича.

После возвращения из Болгарии и нескольких месяцев в Москве, Георгий Алексеевич получил новое назначение – главным геологом Рудоуправления №10 («Таллиевый рудник») в г. Лермонтов. Рудоуправление было создано для разработки открытого в 1944 году на горе Бештау крупного уранового месторождения. Летом 1950 года начались активные работы по разведке и подготовке месторождения к промышленному освоению, которое началось в 1954 году.

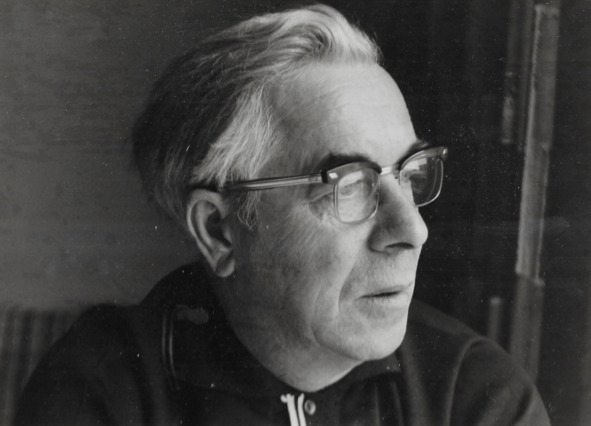

Г.А.Кремчуков, начало 1950-х годов (фото из семейного архива)

Дед с бабушкой жили в это время в Пятигорске, в двухкомнатной квартире в доме №5 на Красноармейской улице. На каникулы к ним приезжала из Москвы дочь Наташа, которая в 1953 году закончила школу и поступила в Московский инженерно-физический институт.

Во время работы в Лермонтове Георгий Алексеевич прошел аттестацию на присвоение персонального звания «директора геологической службы» (аналог звания полковника в вооруженных силах).

В 1954 году урановый рудник был запущен в эксплуатацию, что означало завершение задач, которые стояли перед дедом в Лермонтове (в 1956 году за работу на этом проекте он был награжден орденом «Знак Почета»). Он давно мечтал заняться научной работой – за более, чем 20-летний период практической работы накопилось очень много информации. В ноябре 1954 года, формально оставаясь на должности главного геолога в Лермонтове, он был командирован в аспирантуру в Институт геологических наук АН СССР. Академик АН СССР А.Г.Бетехтин и Министерство среднего машиностроения ходатайствовали «об освобождении диссертанта Кремчукова Г. А. от экзаменов кандидатского минимума».

Однако, увы, научным планам деда было не суждено состояться. В декабре 1955 года 47-летний Георгий Алексеевич был снова отправлен в дальнюю командировку – он был назначен главным геологом советско-германского уранового предприятия «Висмут» в городе Карл-Маркс-Штадт (ныне – Хемниц) в Саксонии.

В 1953 году СССР заявил об окончании взимания репарации с ГДР. Между СССР и ГДР был подписан договор, согласно которому ГДР получил исключительное право на разведку и разработку урановых месторождений на своей территории. В январе 1954 года советское акционерное общество (САО) «Висмут» было преобразовано в советско-германское акционерное общество (СГАО), доли в котором были распределены между немецкой и советской стороной на паритетных началах.

В «Висмуте» Георгий Алексеевич был одним из ключевых руководителей. С 1955 по 1958 год он работал главным геологом, с 1958 года – начальником геологического управления предприятия. В воспоминаниях геологов, работавших в «Висмуте» в те годы, часто встречаются ссылки на встречи с главным геологом.

Пять лет, которые Георгий Алексеевич с супругой Еленой Борисовной провел в ГДР, были, наверное, самыми комфортными и идиллическими в их жизни. Они жили в уютной квартире в малоэтажном доме в небольшом Карл-Маркс-Штадте, много гуляли, ездили в лес, путешествовали в соседние города. Дед, давно и хорошо фотографировавший, приобрел в ГДР кинокамеру и увлекся киносъемкой. У нас в семейном архиве хранится несколько часов его съемок, среди которых и картины городов, и очень трогательные и забавные бытовые сценки, показывающие, как дед и бабушка «расслабились» в ГДР после 25-лет скитаний по экспедициям и командировкам. Бабушка после долгих лет вернулась к музыке, снова стала много играть, выступать на сцене местного ДК, стала вести музыкальный кружок (после этого она 30 лет преподавала игру на фортепиано).

Сохранилось очень много фотографий того времени. С них на нас смотрит разный Георгий Алексеевич – и домашний, и веселый, дурачащийся, и серьезный. Мне очень нравится фото, где дед сфотографирован стоящим около своего служебного автомобиля на фоне Бранденбургских ворот в Берлине. На этом изображении взрослый, обтесавшийся, заматеревший, властный мужчина, в котором уже очень мало осталось от угловатости и грубоватости деревенского парня, приехавшего покорять Москву из бедной вяземской деревни и геройствовавшего во время приключений на Чукотке. На этом фото у него взгляд победителя, которым он и был в течение своей жизни.

Г.А.Кремчуков в Берлине, вторая половина 1950-х годов (фото из семейного архива)

В фотографиях и кинолентах «немецкого» периода жизни деда чувствуется удовлетворение от того, что жизнь в целом состоялась – профессиональный путь успешен, рядом горячо любимая жена, дочь выросла и вышла замуж.

При этом работа в «Висмуте» не была легкой прогулкой. Существовали разногласия между советскими и немецкими специалистами, руководство находилось под пристальным вниманием зарубежных подразделений КГБ СССР, обеспечивавших охрану и безопасность уранового предприятия.

В 1961 году дед и бабушка вернулись в Москву и жили здесь уже до конца своей жизни. Здесь Георгий Алексеевич 25 лет проработал в центральном аппарате Министерства среднего машиностроения, в главном здании министерства на Большой Ордынке. Основную часть этих лет он провел в должности главного геолога – заместителя начальника Геологического управления 1-го Главного управления Министерства (в настоящее время – Урановый холдинг «Атомредметзолото»).

Вначале некоторое время дед занимался урановыми месторождениями на территории СССР, но в дальнейшем в основном курировал по геологической части заграничные урановые объекты – в ГДР, Болгарии, ЧССР, Венгрии, Румынии. 4—5 раз в год он выезжал в заграничные командировки, иногда находился там по 1—2 месяца, консультируя местных коллег. Авторитет его в «братских» странах в профессиональных кругах был значителен. Формально это выразилось в зарубежных наградах – Орден «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (ГДР, 1960), Золотой Народный Орден Труда (Болгария, 1972), Орден трудовой Красной Звезды (ЧССР, 1975). В 1983 году был избран почетным членом Болгарского геологического общества. До самой смерти Георгий Алексеевич состоял в дружеской переписке с друзьями из Болгарии и ГДР, отношения с которыми завязались во время его работы в этих странах.

Советское руководство также не обходило вниманием успехи деда. В 1962 году последовало награждение медалью «За трудовую доблесть», в 1971 году (в связи с 25-летиее СГАО «Висмут») – вторым орденом «Знак Почета», в 1979 году – присвоение звания «Заслуженный геолог РСФСР». Но особенно дед ценил профессиональную шахтерскую награду – он был награжден знаком «Шахтерская слава» всех 3-х степеней.

В 1984 году Георгий Алексеевич был делегатом XXVII Международного геологического конгресса. В этом же году вышла единственная публично опубликованная (кроме статей студенческого периода) его научная работа – монография «Урановые месторождения Чехословакии», написанная в соавторстве с Ю.А.Араповым (по удивительному стечению обстоятельств его сын, профессор исторического факультета МГУ Д.Ю.Арапов был оппонентом на защите моей дипломной работы) и В.Е.Бойцовым.

В 1960-1980-е годы Георгий Алексеевич старался поддерживать отношения с множеством людей, которые были его коллегами и знакомыми на протяжении всей жизни. Это были и друг его вяземского детства В.В.Балакирев, и однокурсник и коллега по Чукотке М. Д.Бритаев, и знаменитый в советское время полярный летчик и писатель М.Н.Каминский, и коллеги по работе в Болгарии, ГДР, Пятигорске.

Дед сохранял очень тесные связи с малой Родиной и своей семьей в Вязьме. Долгие годы он занимался поиском могилы отца, убитого при невыясненных обстоятельствах в 1945 году на железнодорожной станции под Брянском, опекал брата Ивана и сестру Евдокию, которая когда-то отвела его за руку в первый класс церковно-приходской школы, дружил с двоюродным братом Е.В.Гавриковым, инвалидом войны, старался поддерживать племянников, сыновей рано умершего старшего брата Николая. В семьях их потомков до сих сохраняется память о «дяде Гуре».

В 1972 году родился автор этих строк, единственный внук Георгия Алексеевича. Наши с ним отношения были очень теплыми и нежными. Он был заботливым и ласковым дедом. Почти из каждой командировки он писал мне наивно-сентиментальные открытки, в которых наряду с пожеланиями здоровья советовал расти хорошим советским человеком. Его возвращения из заграничных командировок я ждал с нетерпением – это сулило мне многочисленные гостинцы. А особую трепетную радость вызывали те нечастые выходные, когда мы оставались с ним вдвоем – без родителей и бабушки.

С конца 1970-х годов Георгий Алексеевич, к тому времени накопивший значительный багаж проблем со здоровьем, не раз просился на пенсию. Однажды с этой просьбой он обратился к министру среднего машиностроения Е.П.Славскому. Славский, который был старше деда на 10 лет и славился богатырским здоровьем, обозвал его «мальчишкой» и сказал, что тот уйдет на пенсию после него. Но жизнь вносила свои коррективы. Когда Георгию Алексеевичу было 77 лет, во время одной из заграничных командировок ему стало плохо с сердцем во время спуска в шахту. Работу в производственных условиях он считал неотъемлемой частью своей деятельности, и дальнейшего смысла в пребывании на руководящей работе не видел. 18 апреля 1986 года Георгий Алексеевич ушел на пенсию. Через полгода, в ноябре, покинул свой пост и Славский.

Г.А.Кремчуков на пенсии (фото из семейного архива)

На пенсии дед не сидел, сложа руки. Дважды в неделю он ездил в министерство, где консультировал более молодых коллег. В эти годы он вступил в активную переписку с краеведческим музеем в городе Эквегинот на Чукотке. Именно по предложению руководителя этого музея дед сел писать публикуемые сейчас воспоминания о работе в составе Второй Чукотской экспедиции. Работа была кропотливой. Дед посещал архивы, связывался с еще живыми участниками событий, аккуратно расчерчивал по памяти карты и маршруты. Так появились большой очерк и небольшая статья о поиске пропавшего самолета, объединенные сейчас в одной публикации. Он начинал писать и общие воспоминания о своей жизни, доведенные до 1916—1917 года.

Надо отметить, что дед был образцовым советским человеком, искренне принимавшим идеалы социализма. История не знает сослагательного наклонения; мы не знаем, как сложилась бы его судьба, не случись революция, но так или иначе кадровый вакуум первых 15 лет советской власти служил двигателем скоростного карьерного лифта, который сделал парня из простой вяземской семьи одним из ведущих экспертов по урановой геологии не только в СССР, но и во всем «социалистическом блоке». Поэтому, когда советская система и сам СССР стал стремительно рассыпаться, а не его месте формировалась непривычная, подчас действительно уродливая новая система, деду было очень непросто, он так и не смог принять этих изменений. Он лично глубоко переживал эти изменения, считал, что его жизненный путь и достижения обесцениваются. К сожалению, так и было по отношению многих, чьи полезные, ценные труды пошли на слом вместе с изжившей политической системой. Дед перестал писать свои мемуары, посчитав это ненужным. Долгое время в семье считалось, что и свои чукотские записки он сам уничтожил. Большой радостью было найти их в забытом портфеле спустя двадцать лет после его смерти.

После 1993 года Георгий Алексеевич сильно болел. Последний месяц он провел в больнице. В личных вещах, которые остались в его палате, оказался небольшой листок с нарисованной схемой – дед накануне своего ухода объяснял соседу по палате, рабочему с одного из атомных производств, как устроено ядерное оружие. Дед умер 15 декабря 1994 года на 87-м году жизни.

Георгий Алексеевич Кремчуков был очень разным человеком. В кругу семьи – ласковым и заботливым, с друзьями – преданным и веселым, на работе – жестким и дисциплинированным. Он верил в идеалы и жил идеалами, но был очень живым, настоящим. Он много работал, но и умел отдыхать. Отлично рисовал, играл на фортепиано, аккордеоне, гитаре, балалайке, мог починить любую вещь, прекрасно фотографировал. Любил хорошо поесть и выпить. Умел хорошо стрелять, любил ездить на природу и купаться в любом водоеме.

Я очень надеюсь, что между строками его чукотских записок, написанных с позиции геолога-разведчика, читатель увидит далекие черты очень сильного человека.

А.К.Стась, внук Г.А.Кремчукова

1. Начало пути

Все Чукотские геологические экспедиции, не исключая нашей, в смысле достижения цели были результативными с точки зрения достижения их целей. В этом большая заслуга геологов: трудная работа учила не унывать, а бороться, видеть ошибки и смело распоряжаться опытом, и еще очень важному – самостоятельно мыслить и действовать сообразно обстановке.

В связи с освоением Северного морского пути Совет народных комиссаров СССР в 1933 году принял постановление об ускоренном развитии геолого-поисковых и разведочных работ в районах, прилегающих к этому трансарктическому пути. Одним из перспективных, относительно доступных районов являлся Чукотский полуостров, долгое время остававшийся белым пятном на геологической карте северо-восточной части страны.

Во исполнение распоряжения правительства в начале 1934 г. приказом начальника Главсевморпути О. Ю.Шмидта Горно-геологическому управлению и Арктическому институту было поручено в возможно короткий срок организовать и направить на Чукотский полуостров геологические экспедиции для поисков и разведки месторождений руд олова, золота, вольфрама, угля и других полезных ископаемых, которые могли бы быть рентабельными при разработке в суровых условиях Заполярья.

Руководство Главного управления Северного морского пути придавало первостепенное значение ускоренной геологической оценке и разведке угленосной свиты в районе Мыса Беринга, где возможно было создать базу для заправки углем судов, следующих Северным морским путем, и обеспечения топливом немногих поселков и мелких предприятий Чукотского национального округа.

Открытие С. В.Обручевым в 1933 году оловянного оруденения в кварцево-турмалиновых породах мыса Валькумей на Певекском полуострове, находки В.И.Серпуховым в том же году глыб мятого кварца с вкрапленниками касситерита в центральной части Чукотки, в верховье р. Бараниха (правый приток р. Телеакай), а также мелких вкраплений касситерита в пегматитовой жилке на р. Иольквергувеем (левый приток р. Телеакай) позволили рассчитывать на выявление в недрах Чукотки промышленных месторождений олова и других металлов.

Обнадеживающие перспективы открытия рудных месторождений на Чукотском полуострове подкреплялись её геологическим соседством с Аляской, где еще в XIX веке русские первопроходцы открыли золото в речных отложениях. Вскоре в ряде районов этой области наступил лихорадочный рост золотопромышленности. Помимо россыпных месторождений золота были открыты месторождения олова, меди, свинца и др.

Неслучайно поэтому, опираясь на данные о золотоносности Аляски, уже в начале века начались эпизодические исследования в прибрежных районах Чукотки: К.И.Богдановича (1901 г.), И.А.Корзухина (1907 г.), И.П.Толмачева (1911 г.), И.И.Полевого (1915—1916г.г.) и др.

Открытие в 1933 году С.В.Обручевым и В.И.Серпуховым оловорудных проявлений в районах расположенных на расстоянии около 400 км друг от друга положили начало планомерным геолого-поисковым работам на Чукотке. Для решения этой задачи в 1934 году Арктический институт сформировал и направил на Чукотку три небольших экспедиции: Чаунскую – под руководством Обручева, Северную – во главе с В.Г.Дитмором, Восточную – с участием А.П.Никольского.

В 1935 г. Арктический институт направляет на Певекский полуостров поисково-разведочную экспедицию для детальных поисков и предварительной оценки оловорудных проявлений на мысе Валькумей, открытых С.В.Обручевым. В тоже время Горно-геологическое управление Главсевморпути организует две экспедиции: Вторую Чукотскую и Угольную. В начале июня эти экспедиции отбыли из Владивостока в районы работ.

Угольная экспедиция высадилась в бухте Угольная, в районе Мыса Беринга и вскоре приступила к буровой разведке угленосных залежей. Всеми работами руководили И.Г.Трибунский и М.И.Бушуев. Последующими работами месторождение угля было детально разведано. На разведанных запасах было спроектировано и построено угледобывающее предприятие.