Полная версия

Полная версияПолная версия:

Гуманитарная повестка российских СМИ. Журналистика, человек, общество

Глава 3

Особенности подготовки кадров для социальной журналистики

Один из наиболее значимых творческих ресурсов, без которого невозможна выработка стандартов социальной журналистики, – повышение профессиональной компетентности, профессиональная учеба. Это общий путь для всех профессионально-возрастных групп, однако формы и методы учебы, естественно, в группах различны. Меняется философия образования – это мировая тенденция140. Значит, меняются и образовательные стандарты, и педагогические технологии141. Повышаются требования к личности; работодатели хотят видеть в сотруднике СМИ человека, не только владеющего определенным объемом информации, но и способного прогнозировать решение проблем. Эти требования по-новому ставят вопрос о профессиональном обучении журналистов142, включая проблемно-тематическую специализацию143. Тем важнее обратиться к работе над современными образовательными программами, с помощью которых предпринимаются попытки решить эту проблему.

4.3.1 Профессиональная компетентность журналистов: разнообразие подходов

Начать, однако, требуется с более ранних этапов обучения, так как основы гражданского просвещения и культуры в области медиакоммуникаций складываются не в вузе, а значительно раньше. Программы медиаобразования144, которые сейчас разрабатываются и будут осваиваться в школах, важны и для социальной журналистики. Большая часть школьников не уйдет в профессиональную журналистику, но видеть и понимать проблемы, высказывать свою позицию, развивать гражданский опыт они будут яснее, последовательнее, эффективнее. В будущем они,

учитывая творческую специфику социальной журналистики, составят ее кадровый резерв и постоянную опору. Поэтому новые социальные проекты в вузах, в частности на факультете журналистики МГУ – конкурс школьных газет, олимпиады по журналистике, учебные программы и тренинги для руководителей школьных СМИ, исследовательские проекты – надо признать дальновидными и полезными не только по общему замыслу, но и конкретно с позиций социальной журналистики.

Своеобразным медиаобразовательным проектом является «Летняя школа Русского Репортера». Существующая как социально-образовательная площадка для междисциплинарных программ и проектов, которыми совместно занимаются студенты, преподаватели, школьники, журналисты и ученые со всей страны, школа проводится каждое лето в течение уже двенадцати лет. Отделение журналистики – самое большое по численности, включающее несколько мастерских. Одна из них – «Социальная журналистика»145. Это площадка, где осуществляется взаимодействие социальной сферы общественной жизни и журналистики. Здесь участники учатся грамотно освещать такие явления, как благотворительность, волонтерство и неполитическая гражданская активность, получают новые знания как в области журналистики, так и в сфере актуальных социальных процессов, перенимают опыт гостей мастерской – журналистов, пишущих на социальные темы, социальных работников и волонтеров.

В широком, профессионально не замкнутом контексте следует упомянуть развитие гражданской активности студентов и добровольчество, координирующим центром которого становятся специальные сайты помощи, специализированные интернет-издания. Все это – гражданское просвещение и образование, прямо влияющее на качество социальной журналистики.

Нелишним будет отметить, что «взрослая» журналистика также нуждается в повышении профессиональной компетентности, потому что реалии стремительно меняются. Можно выделить учебные семинары, проекты и конкурсы, которые проводит Центр творческих программ Союза журналистов России.

В продвижении гражданских инициатив, профессиональной учебе некоммерческих СМИ, всевозможных просветительских акциях для журналистов заметную роль играет Агентство социальной информации. Начав в 1994 г. освещать деятельность НКО и гражданские инициативы, агентство пришло к реализации собственных образовательных проектов в социальной сфере. Первые проекты были связаны с обучением НКО работе со СМИ, а журналистов – работе с социальной тематикой. Образовательная деятельность АСИ включает в себя очные и дистанционные курсы, интерактивные семинары и тренинги и строится на сотрудничестве с факультетом журналистики МГУ. Просветительские проекты, направленные на профилактику социального сиротства, противодействие языку вражды в СМИ, продвижение идей благотворительности и добровольчества, реализуются сегодня в масштабах страны с привлечением партнеров из НКО и медиасектора. АСИ также часто проводит семинары для журналистов, посвященные работе с отдельными актуальными социальными проблемами (ВИЧ/СПИД, исполнение наказаний, образование и трудоустройство инвалидов и др.), организует десятки круглых столов, пресс-конференций, дискуссий по горячим вопросам социальной повестки. К таким мероприятиям агентство готовит специальные выпуски, информационно-аналитические бюллетени, содержание которых часто становится предметом обсуждения и полезным материалом для журналистских текстов. Активно посещается специально созданный сайт агентства «НКО законы развития», где аккумулируется информация об образовательных проектах146.

Еще одна возможность для журналистов повысить социальную и гражданскую грамотность – учебно-просветительские программы, разрабатываемые и реализуемые некоммерческими организациями. Активистами общественных организаций, как правило, являются люди с сильным социальным темпераментом и высоким профессиональным статусом, которые по разным причинам не видят себя в политике. Выбрав путь гражданской активности, они готовы неустанно и, в подавляющем большинстве, бескорыстно искать пути для публичных дискуссий, качество которых во многом определяется компетентностью и позицией журналистов, – для них организуются школы, семинары, тренинги. Таких программ сейчас становится все больше; тематически они также весьма разнообразны.

4.3.2 Студия «Социальная журналистика» МГУ и межвузовские проекты: партнерство и обмен опытом

Несмотря на обилие форм повышения компетентности всех субъектов социальной журналистики, базовое образование остается наиболее серьезным этапом в профессиональной подготовке журналистов: «Именно университетское образование, способное теоретически осмыслить наблюдаемые трансформации СМИ и предложить решения для учебных планов, оказывается более чем востребованным. Оно же должно взять на себя обязательства использовать максимально широкий спектр инновационных методик преподавания, основанных на диалоге со студентами»147. Остановимся подробнее на том, как организуется обучение студентов факультетов журналистики148.

Спецкурс «Социальная журналистика» появился на факультете журналистики МГУ в середине 1990-х гг. как лекционный, с приглашением экспертов и небольшой экскурсионно-ознакомительной программой. В то время социальная проблематика в прессе переживала упадок, вследствие чего представлялось важным привлечь внимание к гуманитарным вопросам в целом и к деятельности СМИ по этому направлению. В первые же годы спецкурс был дополнен творческой студией: этого потребовала логика взаимодействия со студентами, стремившимися к активной деятельности. Первые опыты были своего рода откликом на нереализованные информационные потребности аудитории российской периодики тех лет, в первую очередь печатной прессы, и отражали стремление автора курса найти среди студентов и коллег единомышленников и всех тех, кому также недоставало важнейшей информации о состоянии общества, переживавшего глубокий кризис и не получавшего поддержки со стороны СМИ. Курс успешно развивался. Его новая активная жизнь началась с обновления и обогащения концепции, когда две организации: факультет журналистики МГУ и Агентство социальной информации – соединили свои усилия. Академическая база ведущего вуза страны и профессиональный опыт и возможности единственного в своем роде журналистского коллектива позволили раскрыть потенциал курса, разнообразить его формы и сделать занятия намного эффективнее. За прошедшие годы был осуществлен ряд совместных проектов, составивших основу концепции профессиональной подготовки журналистов социальной темы.

Основные задачи определялись следующим образом:

• привлечь внимание к социальной журналистике и определить круг ее задач;

• дать представление об актуальных проблемах социальной сферы;

• охарактеризовать основные направления социальной политики;

• дать оценку опыту отражения социальных проблем в российских СМИ;

• раскрыть творческое своеобразие социальной журналистики.

Принципы обучения выходили за рамки традиционных. Использование активных методов было насущной потребностью. Пришло понимание того, что необходимо «знать» предмет, особенно его актуальное состояние, но этого недостаточно; «чувствовать» – значит дать возможность увидеть реалии, непосредственно соприкоснуться с ними; «пробовать» себя в роли журналиста – обязательный компонент профессионального обучения; «участвовать» – значит не оставаться в стороне от решения проблем; личное включение в программы помощи неизбежно и естественно вытекало из всех остальных принципов. Как следствие, учебные формы и методы складывались постепенно, методом проб, дискуссий, экспериментов, опросов. В кратком и обобщенном виде их можно представить следующим образом:

Лекции читают преподаватель и приглашенные эксперты. Тематика лекций включает основной и переменный блоки. Основной – теоретическая «рама» – обзор общей социальной проблематики в историко-теоретическом и актуальном срезах, состоящий из базовых компонентов, необходимых для понимания реалий.

Переменный блок определяется «злобой дня» и пожеланиями студентов: это конкретные социальные проблемы, часто достаточно узкие, обязательно учитывающие самые последние события, фактические и статистические данные, перспективы, участников, источники информации о проблеме. Занятия были построены таким образом, чтобы дать студентам представление о проблеме в целом, конкретной деятельности по ее решению, возможностях личного участия в этой деятельности и особенностях ее освещения. Основной блок и общее представление о проблемах в блоке переменном – зона ответственности преподавателя; на «злобу дня» приглашались эксперты: представители властных структур и общественных организаций, специалисты-профессионалы, журналисты.

Творческая студия. Семинары в АСИ, кейсы, аудиторные ролевые игры с погружением в конкретную ситуацию, дискуссии вокруг проблем и публикаций подготавливали студентов к практической работе. Тренинги в АСИ, ориентированные на отработку практических навыков, помогали освоить подготовку новостей.

Мастер-классы ведущих журналистов привлекали особое внимание: это были откровенные беседы с мастерами слова, постижение секретов их мастерства, разбор сложных ситуаций, погружение в мир творчества, всегда привлекательное личностное начало, нестандартное видение проблем. Мастер-классы давали самые известные журналисты социальной темы – Б. Жуков, Г. Мурсалиева, В. Панюшкин, Е. Костюченко, Е. Рыбина и др.

Участие в мероприятиях для прессы: посещение пресс-конференций, круглых столов, парламентских слушаний, дискуссионных клубов, выставок, фестивалей, акций. Часто совмещалось с участием в их подготовке, а также написанием текста для ленты АСИ и других СМИ.

Экскурсионно-ознакомительная программа: посещение организаций, учреждений, благотворительных фондов с детальным обсуждением соответствующей проблематики – таких, как фонд «Институт экономики города», CAF Россия, Центр развития демократии и прав человека, театр-студия «Подвал», мероприятия в рамках правозащитного кинофестиваля «Сталкер», фонд «Подари жизнь», отделение WWF и многие другие.

Персональное творчество – неотъемлемая часть всех проектов. Подавляющее большинство студентов-участников студии публикуют свои материалы в новостных лентах АСИ, а также используют материалы занятий и экскурсий, контакты для подготовки текстов в другие СМИ. Летняя практика в АСИ, штатная работа в качестве корреспондента – закономерный итог студийного обучения. Большинство нынешних сотрудников АСИ – бывшие студенты, участники проектов.

Конкурсы. АСИ ежегодно присуждает премии лучшим студентам МГУ за публикации на социальные темы, независимо от того, посещали ли они занятия. Кроме того, в ряде проектов были объявлены специальные конкурсы, победители которых приняли участие в ежегодной конференции АСИ-МГУ, программа которой включала экскурсионный тур, круглый стол, мастер-класс, вручение премий и подарков.

Анкетирование. Обычно проводится дважды: на первом и последнем занятиях. После завершения курса студентам, как правило, предлагается высказать свое мнение относительно занятий, заполнив анкеты. Первое анкетирование почти всегда приносит открытия: как правило, обнаруживается существенная неосведомленность студентов в социальных проблемах. Около 80 % признаются, что почти все знания, полученные ими в ходе занятий, были для них новостью. О существовании некоторых социальных проблем им вообще ранее не приходилось слышать (например, эйджизм или проблемы тюремной реформы), почти никто ничего не знает об общественных организациях, о принципах и моделях социальной политики, о сущности демографических и миграционных процессов, о том, как организовано образование, здравоохранение в других странах, как там решаются социальные проблемы, о глобальных социальных процессах и многих других актуальных явлениях. Студенты мало знают о современной жизни в целом. Значит, такой информации нет ни в одной из учебных программ по специальности «журналистика». Это – аргумент в пользу своевременности и востребованности программ проблемно-тематической специализации. Многие студенты отмечают среди главных достоинств курса возможность установить личные контакты с экспертным сообществом и использовать их в своей дальнейшей работе, познакомиться с деятельностью конкретных организаций. Именно этого, по мнению студентов, им более всего не хватает в общем процессе обучения по специальности. Наконец, около 90 % указали, что в рамках спецкурса создали материалы по социальной тематике, используя полученные знания и посетив мероприятия для СМИ с аккредитацией от АСИ. И все без исключения отметили, что полученная информация будет использована ими в профессиональных целях. Некоторые студенты указали, что эта информация будет им полезна не только в журналистике, но и в жизни вообще.

Развитие проекта. В 2003/04 учебном году к процессу разработки и реализации специализации «Социальная журналистика» присоединилось отделение АСИ-Мурманск в сотрудничестве с Мурманским гуманитарным институтом. В основу регионального варианта студии легли разработки АСИ и факультета журналистики МГУ. После проведения на факультете журналистики МГУ круглых столов по социальной журналистике в АСИ и на кафедру периодической печати факультета поступили запросы относительно возможного использования опыта спецкурса в других городах.

Успешный опыт совместной работы позволил задумать и осуществить масштабный проект «Социальная журналистика гражданского общества» (2005–2006 гг.), который был реализован в университетах семи российских городов. Помимо Москвы, это Барнаул, Мурманск, Нижний Новгород, Пенза, Пермь, Ульяновск. В этом проекте было задействовано более 100 студентов. Проект завершился общим двухдневным семинаром-конференцией в Москве, где присутствовали участники из всех городов. Масштабная программа включала пленарные заседания и отдельные программы для преподавателей и студентов – презентацию проектов, мастер-классы, лекции, дискуссии, награждения.

Задумывая новый проект – «Журналистское образование в поддержку НКО» (2008–2009 гг.), – мы могли опираться на оправдавшие себя методы и подходы. На этот раз в качестве содержательного приоритета выделялось изучение деятельности некоммерческих организаций, так как их роль возрастает, гражданский сектор в целом укрепляет свои позиции, становится заметнее на общественном поле. Как источник информации в журналистике, как экспертный ресурс, он также привлекает все большее внимание. Кроме того, хотелось расширить партнерство преподавателей социальной журналистики. Еще одна задача состояла в том, чтобы в рамках проекта укрепить базы практики для студентов, развить контакты с профильными отделами в СМИ, заинтересовать их как партнеров в проведении конкурса, «свести» подающих надежды студентов и профессиональные редакции, где можно было бы осваивать стандарты качества, – создавать условия для взаимного интереса.

В качестве вузовских партнеров выступили факультеты журналистики университетов С.-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Это стало возможным благодаря созданию круга партнеров проекта в каждом городе – представителей вуза, некоммерческих организаций и СМИ. В процессе переговоров, утверждения учебных программ, формирования пула экспертов удалось создать настоящие региональные команды, сблизив НКО с высшей школой, подняв их статус в глазах преподавателей, что в дальнейшем позволит более эффективно работать над развитием образовательных программ с участием НКО. Были достигнуты договоренности с 38-ю НКО и 11-ю другими организациями (5 госструктур, 3 компании, 3 СМИ) об участии в программах в качестве приглашенных на занятия экспертов и принимающей стороны экскурсий. В ходе реализации проекта студентами были подготовлены журналистские тексты; проведены экскурсии, созданы и реализованы возможности для участия в благотворительных акциях; осуществлены встречи с журналистами для обсуждения профессиональных проблем и с экспертами по основным тематическим направлениям; прошли дискуссии в студенческой среде о миссии социального журналиста и важности личного участия; проведены круглые столы преподавателей в МГУ и Союзе журналистов России, где впервые в качестве основных докладчиков выступили студенты, которые сами активно участвуют в добровольческой деятельности и работают в профессиональной журналистике; проведен конкурс творческих работ среди студентов «Так просто рассказать о.»; выпущено учебное пособие по социальной журналистике. Любопытно отметить, что за время подготовки и проведения проекта ни один приглашенный эксперт не отказался от участия в работе со студентами. В регионах к студентам охотно приходили местные чиновники – они были заинтересованы в том, чтобы высказать свою позицию. Это ново и симптоматично. Сетевые образовательные технологии давали возможность не только распространить опыт, это и уникальная возможность диверсификации основного модуля на местном материале, учета конкретных условий и прямой подготовки специалиста для региональной прессы. Обратная связь, опыт, обмен информацией, исследования местной прессы и участие в общих исследованиях стали источником бесценной информации.

В дальнейшем совместные проекты с университетами стали нормой. Взаимодействие поддерживается в режиме дистанционного общения; кроме того, факультеты и отделения журналистики приобрели немалый опыт и стали осуществлять самостоятельные проекты при поддержке АСИ и местных НКО. Ежегодные встречи с преподавателями продолжаются в формате круглого стола «Социальная журналистика» на Международной научно-практической конференции факультета журналистики МГУ. В процессе осуществления и развития проектов в работу вовлекались все новые участники, складывались альянсы, фактически создавались сетевые технологии.

Круглый стол «Социальная журналистика». В течение нескольких лет совместной работы сложилось сообщество преподавателей журналистики разных вузов и журналистов. Отдаленность регионов не мешает их интенсивному профессиональному общению, регулярным встречам. Корпоративные связи и информационный обмен осуществляются, в частности, в формате круглого стола «Социальная журналистика», проводимого кафедрой периодической печати и Агентством социальной информации на ежегодных всероссийских научно-практических конференциях факультета журналистики МГУ. Впервые круглый стол прошел в 2003 г. Каждый год организаторы выносят на обсуждение новую актуальную социальную проблему, приглашая в качестве основного докладчика авторитетного эксперта – политика, ученого, общественного деятеля, а также журналистов ведущих СМИ, преподавателей, студентов. На встречах круглого стола проходят также презентации новых исследований прессы (как правило, проведенных с участием студентов), социальных исследований и опросов, новых образовательных проектов. Живая дискуссия, полемика, выступления журналистов и преподавателей – неизменная составляющая круглых столов. Современные средства связи позволяют сообществу поддерживать постоянные корпоративные контакты.

Результатом сотрудничества факультета журналистики МГУ и Агентства социальной информации стали также некоторые исследования и пособия для журналистов по социальной журналистике149.

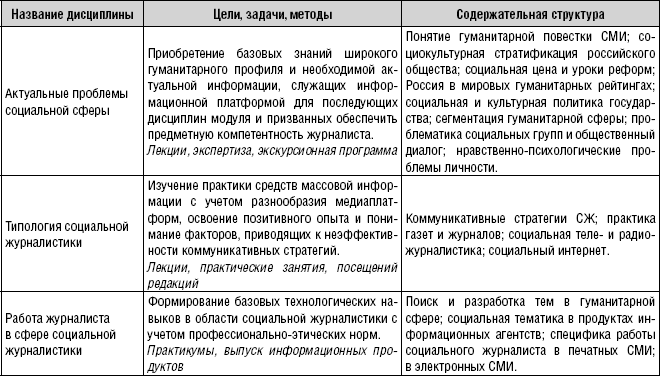

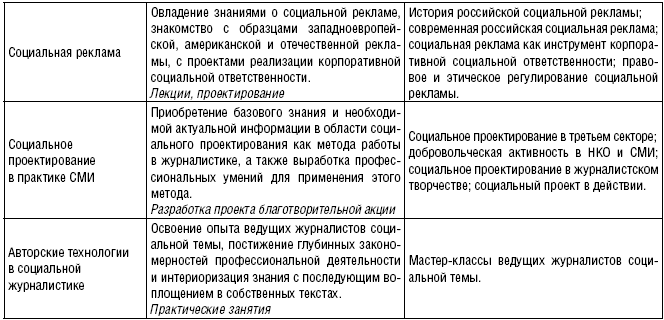

4.3.3 Новая программа: полномасштабный академический курс

Решение обозначенных проблем удалось существенно продвинуть с принятием нового Государственного образовательного стандарта, совпавшего с реформой высшего образования в стране. С появлением в программе бакалавриата профессиональных модулей для реализации задач предметно-тематической специализации появились новые и немалые возможности. Теперь программа специализации «Социальная журналистика» рассчитана на 4 семестра, в ней 6 учебных курсов, к ведению занятий привлечены преподаватели трех профессиональных кафедр: периодической печати (базовая кафедра), телевидения и радиовещания, рекламы и связей с общественностью. По-прежнему значительно участие партнеров: Агентства социальной информации, некоммерческих и правозащитных организаций, журналистов редакций газет и журналов. Методы студийной работы, использовавшиеся ранее, удачно вписались в новые планы; они прямо ориентированы на реализацию компетентностного подхода. Концепция преподавания, как и ранее, базируется на гуманистических принципах и представлении о миссии СМИ как общественной службе, но содержательно программа значительно расширена и углублена. Предлагаемая далее таблица содержит ее основные положения.

Таблица 17

В 2013/14 году обучение в профессиональном модуле выбрали студенты дневного, вечернего и заочного отделения – всего около 100 человек, что сделало специализацию одной из самых популярных среди студентов. Прочитаны лекции, проведены практические занятия, подведены промежуточные итоги. На протяжении двух семестров студенты посетили ряд учреждений социальной сферы, участвовали в мероприятиях некоммерческих организаций. Аудиторные занятия, на которые были приглашены эксперты из числа специалистов, журналистов и правозащитников, составили порядка 25 %. В конце учебного года студенты выпустили тематические номера учебной газеты «Журналист» (16 полос формата А4), записали 2 телепрограммы в формате ток-шоу с приглашением спикеров из числа гражданских активистов, специалистов, ученых, госслужащих150.

В качестве промежуточной и итоговой аттестации мы так же, как и в проведении занятий, стремились использовать современные методы151. Засчитывалась практическая работа в виде публикаций в учебной газете и других изданиях, участия в подготовке и записи телепрограмм. Экзамен (письменная работа) был нацелен на развитие навыков профессионального анализа СМИ, для чего выполнялась исследовательская работа с использованием метода контент-анализа по конкретной, свободно избранной студентом теме, отражающей медиарепрезентации актуальной проблемы социальной сферы152.

Студенты проявили большую заинтересованность в тематической специализации, о чем свидетельствуют результаты проведенного анкетирования, состоявшего из преимущественно открытых вопросов, а также содержавшего вопросы, предполагающие получение информации о круге интересов и занятий студентов, выбравших специализацию «Социальная журналистика». Полученные данные внушают определенный оптимизм по поводу перспектив новых специализированных дисциплин.

Выводы к разделу 4

Рассмотрение проблемы повышения предметной компетентности, оцениваемой как ресурс повышения качества гуманитарной повестки СМИ, показывает следующее:

• Опыт высокопрофессиональных журналистов, результативно осваивающих новые реалии современной жизни, является уникальным творческим ресурсом социальной журналистики, сформировавшимся в последнее десятилетие. В их творчестве происходит опережающее общий уровень открытие, понимание и утверждение закономерностей и сущностных черт современной социальной журналистики.