Полная версия:

Фритьоф Нансен. Шпицберген

Мне, пожалуй, возразят, что причина столь быстрого оскудения данных мест – не само истребление китов, а то, что кит быстро научается избегать тех вод, где его усиленно преследуют. В доказательство скажут, что кит удалился в воды Медвежьего острова, когда его начали слишком сильно беспокоить у берегов Норвегии. А как только его стали беспокоить в водах Медвежьего острова, он удалился и оттуда.

Однако в действительности дело обстоит совсем иначе. Каждое лето и каждую зиму киты предпринимают более или менее регулярные передвижения в море, подобно перелетам птиц в воздухе. Весной и летом кит предпочитает прохладные области Арктики и Антарктики по соседству со льдами, где море в эту пору богато планктоном, мойвой и разной рыбой; осенью же и зимой он переселяется в более теплые моря – между прочим, и для того, чтобы произвести на свет детенышей.

В своих передвижениях – часто целыми стадами – киты следуют, по-видимому, определенными путями, так же как перелетные птицы.

При этом каждый род, каждое семейство, каждое стадо имеют свои пути. Некоторые, например, переселяясь на север и северо-восток, избирают путь вдоль берегов Норвегии и Финнмарка, где и проводят лето; другие направляются в воды, омывающие Медвежий остров; третьи, как, например, синие киты[37], доходят до Шпицбергена.

Так вот, если мы сильно уменьшим число или совсем истребим китов, путь которых идет вдоль побережья Финнмарка, то у Медвежьего острова все же можно встретить китов – именно тех, которые обычно туда направляются. Если же мы начнем усиленно преследовать и этих, они скоро начнут заметно убывать, особенно при ограниченном районе лова. Придется искать новые места, куда направляются киты, придерживающиеся других маршрутов. Можно привести множество примеров такого перемещения районов лова.

Пожалуй, покажется удивительным, что китобойный промысел у Медвежьего острова мог в столь короткий срок так сильно уменьшить число китов, как здесь описано. Однако это станет вполне понятным, если принять во внимание, что летом 1904 года близ Медвежьего острова промышляло чрезвычайно много китоловов и киты истреблялись ими беспощадно.

К тому же данная порода китов держалась в этих водах на весьма ограниченном пространстве. Поэтому вполне естественно, что Ингебригтсен всего год спустя встретил их там уже в гораздо меньшем количестве. И, при его удачливости, он скоро выловил большую часть оставшихся. Но финский кит, прозванный сельдяным китом, не любит заходить далеко на север, так как по преимуществу питается рыбой: сельдью, мойвой и пр., стаи которых обычно не заходят дальше северных вод Медвежьего острова и лишь изредка достигают Южного мыса Шпицбергена.

Иначе обстоит дело с синим китом и с горбачом[38], которые питаются, главным образом, мелкими пелагическими животными – моллюсками, ракообразными весельными улитками, водящимися в большом количестве в верхних слоях морской воды, даже в области плавучих льдов.

Когда лов у берегов Норвегии прекратился, неудивительно, что китоловы, отправлявшиеся к Шпицбергену в 1904–1905 годах, встретили там множество китов, главным образом синего кита, и в течение некоторого времени имели богатую добычу. Но и там лов вскоре сократился, оскудел, о чем мы узнаем из дальнейшего.

Медвежий остров

Открытие

Поскольку норвежцам уже в древние времена был известен Шпицберген, который они называли Свальбардом, им, очевидно, был знаком и этот небольшой остров, расположенный на их пути на север.

И в самом деле, было бы странно, если бы и в старину бури не заносили туда кораблей от берегов Хельгеланна[39] и Финнмарка, как это часто случается в настоящее время.

Однако от тех древних времен до нас не дошло об этом никаких сведений; после XIV века промысловые плавания норвежцев в эти северные области, по-видимому, постепенно прекратились, притом надолго.

Первое известное нам открытие острова было сделано голландцами 8 июня 1596 года, когда два их корабля под командованием Рийпа[40] и впоследствии прославившегося морского героя ван Гемскерка[41], с Виллемом Баренцем[42] в качестве главного штурмана, попали туда, отыскивая северо-восточный морской путь к богатствам Китая и Японии.

Имя свое остров получил вследствие того, что голландцы встретили поблизости от него плывущего по морю огромного белого медведя. Они преследовали его в лодке на веслах, но не отважились приблизиться к нему вплотную, пока не подоспела подмога.

На двух лодках, вооруженные ружьями, аркебузами, алебардами и топорами, они напали на зверя и после двухчасовой отважной борьбы смелым ударом топора положили конец чудовищу. Снятая с него шкура имела двенадцать футов в длину.

«Сделав это, – говорится в сообщении, – мы попробовали медвежьего мяса, но почувствовали себя от него плохо». Таким образом, мы уже здесь встречаемся с мнением, что медвежье мясо вредно. Этот предрассудок до сих пор распространен среди полярных мореплавателей, но совсем не встречается у первобытных народов, например эскимосов.

Не зная об открытии голландцев, в 1603 году на остров прибыли англичане с капитаном Стефаном Беннетом[43] и назвали остров Cherie Island. Они нашли здесь огромные стада моржей, которые выходили на низменные берега северной части острова. И в течение ряда лет здешние промыслы давали богатую добычу.

Впоследствии, когда еще более доходный китобойный промысел увлек англичан дальше к северу до самого Шпицбергена, а именно в начале XVIII столетия, на Медвежий остров явились русские зверобои, привлекаемые моржовым промыслом. Еще несколько позже снова появились норвежцы, тогда как русские постепенно исчезли. В течение последних столетий норвежцы посещали остров ежегодно и не раз там зимовали.

Но от усиленного истребления огромные моржовые стада стали довольно быстро и сильно убывать, и за последние полвека морж в здешних водах стал весьма редким гостем. Первым натуралистом, исследовавшим остров, был норвежец Кейльхау[45], попавший туда в 1827 году по пути на Шпицберген.

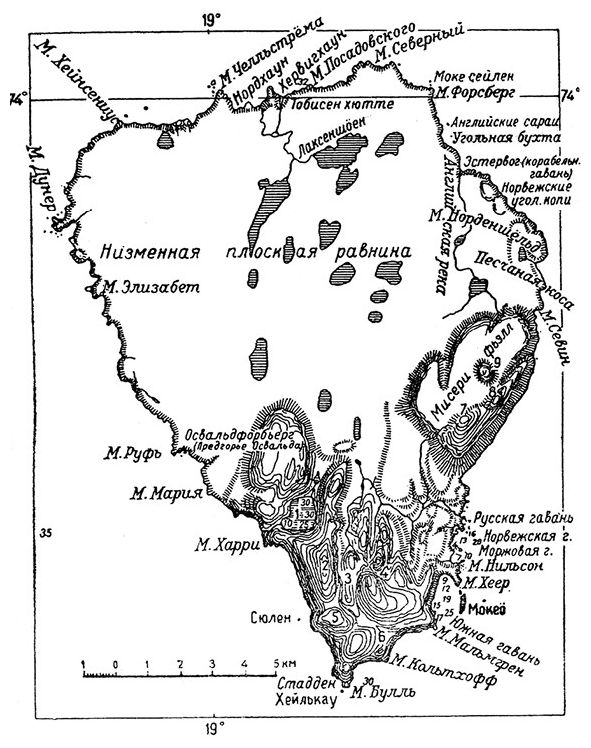

Цифрами на карте обозначены: 1 – озеро Эллы; 2 – гора Альфреда; 3 – долина Иймера; 4 – гора Антарктики; 5 – гора Хамберга, выс. 424 м; 6 – Птичья скала; 7 – пик Урд, выс. 539 м; 8 – пик Верданди, выс. 465 м; 9 – пик Скульд, выс. 464 м

Медвежий остров. По зарисовкам Кьельстрема и А. Хамберга[44] 1898 г. Дополнена в 1899 г. Кесслером и в 1918 г. У. Хольтедалем.

В новейшие времена серьезные исследования геологического строения острова были предприняты шведскими учеными, полярниками. Из них следует особенно отметить профессора А. Г. Натхорста[46], побывавшего здесь в 1898 году, и доктора Андерсона, сопровождавшего Натхорста в упомянутом году, а затем в 1899 году проведшего на острове два месяца – с 23 июня по 18 августа.

Наконец, следует упомянуть и норвежского геолога, доктора Улафа Хольтедаля, который провел на острове летом 1918 года пять недель, занимаясь изысканиями залежей угля по поручению Ставангерской угольной компании «Медвежий остров». Попутно ему удалось провести весьма ценные исследования геологического строения острова.

Геологическое строение

Протяженность Медвежьего острова с юга на север составляет около 19 километров, а ширина его в северной части с запада на восток равна почти 16 километрам. Остров имеет округлую форму, сужаясь к югу, где и заканчивается острым мысом.

Этот небольшой остров покоится на шельфе, то есть материковой отмели или подводном плато, на котором расположен также Шпицберген и которое простирается к северу от Норвегии и России до области к северу от Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа.

Как раз к западу от Медвежьего острова находится край этого шельфа, где морское дно круто обрывается к огромным глубинам Норвежского моря (карта глубин). На этом краю к северу и югу от острова оканчиваются две подводные неглубокие долины, которые идут с востока и достигают к югу от острова глубины свыше 500 метров. Это – западные устья обширных, разветвленных подводных долин океана.

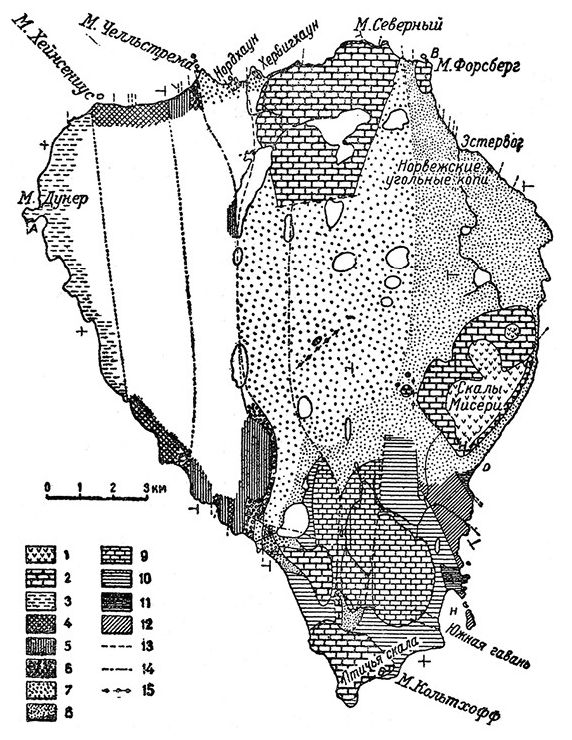

Геологическое строение Медвежьего острова. Карта составлена У. Хольтедалем на основании собственных его изысканий в 1918 г. и изысканий Ю. Г. Андерсона в 1898 г.

Цифрами на карте обозначены: 1 – триас; 2 – молодой верхнекаменноугольный период (спириферный известняк); 3 – старший верхнекаменноугольный период (фузулиновый известняк); 4 – желтый песчаник с конгломератами – вероятно, трухлявого каменного угля; 5, 6 – средний каменноугольный период, верхняя часть преимущественно известняк, нижняя часть преимущественно красные песчаники и конгломераты; 7, 8 – нижнекаменноугольный верхнедевонский ряд песчаника с каменноугольными прослойками, преимущественно песчаник; песчаник, часто сменяющийся сланцами; 9 – тетрадийный песчаник ордовикский; 10 – младший доломитовый ряд нижнеордовикский; 11 – сланцево-кварцевый ряд; 12 – старший доломитовый ряд, вероятно Озаркской системы; 13 – сброс, вероятно, старше спириферного известняка; 14 – сбросы возраста спириферного известняка; 15 – сбросы моложе спириферного известняка

Медвежий остров представляет собой возвышение на плоской ровной банке[47] между двумя долинами. Банка эта тянется к северо-востоку, где также приподнимается над уровнем моря, образуя маленький остров Надежды. К северу от острова банка приближается к плато острова Эдж и Тысячи островов, от которого, по всей вероятности, отделена мелкой подводной долиной приблизительно 100-метровой глубины.

У краев вся эта банка близ острова Медвежьего у острова Надежды изрезана долинами, очевидно, обязанными своим происхождением рекам и ледникам, протекавшим здесь еще в те времена, когда нынешнее морское дно было сушей. Сама банка очень ровная, толща воды над ней в большинстве случаев составляет от 40 до 60 метров; в некоторых же местах она несколько приподымается и находится на глубине 30 метров.

Остров сложен осадочными горными породами, отлагавшимися на морском дне в те времена, когда вся эта область была погружена в море. Геологические изыскания – главным образом Натхорста, Андерсона и Хольтедаля – показали, что периодические погружения имели место в следующие периоды: нижнесилурийский (ордовикский), когда образовались мощные слои известняков и доломитов; девонский, когда отложились мощные слои песчаника; каменноугольный, к которому относятся главные наслоения известняков, и, наконец, триасовый период – это отложения всех новейших известных нам горных пород острова, выходы которых найдены на вершинах Мисери.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Полярный (Арктический) бассейн – глубоководная центральная часть Северного Ледовитого океана, ограниченная континентальными шельфами Евразии и Северной Америки. – Здесь и далее все сноски без указания авторства принадлежат редактору.

2

Суверенитет Норвегии над Шпицбергеном был закреплен постановлением Парижской конференции 2 февраля 1920 г. – Примечание редактора первого издания на русском языке Владимира Юльевича Визе (далее по тексту – Прим. В. В.).

3

Kristiania Videnskaps-Selskaps Skrifter for 1915. Mat.-Natur. klasse, № 2. Spitsbergen Waters. – Прим. В. В.

4

Тропическое (малабарское) дерево с чрезвычайно прочной древесиной. – Прим. В. В.

5

90,56 м³. Регистровая тонна – единица объема, равная 100 кубическим футам, или 2,83 м³. Регистровыми тоннами в судоходстве до вступления в силу Конвенции по обмеру судов 1969 г. измерялся объем судна и объем помещения, который можно было занять полезным грузом. Брутто-регистровый тоннаж определялся путем обмера всех внутренних помещений судна, используемых для перевозки как грузов, так и пассажиров.

6

Болиндер – шведский производитель судовых двигателей.

7

11,1 км/ч (1 узел – скорость, при которой судно за один час проходит одну морскую милю, равную 1852 м).

8

Улаф Хольтедаль (1885–1975) – норвежский геолог, работавший в Арктике, участник экспедиций на Шпицберген и Новую Землю. Его именем на архипелаге Шпицберген названы гора на Земле Оскара II и ледниковое плато на острове Западный Шпицберген.

9

Адольф Гуль (1879–1964) – норвежский геолог и полярный исследователь, участник экспедиции на Шпицберген 1907 г., основатель Норвежского Полярного института.

10

Эрик Вереншёльд (1855–1938) – норвежский художник. Выполнял литографии по рисункам Ф. Нансена, расписывал стены его виллы в Лисакере.

11

Хьельте-фьорд (норв. Hjeltefjorden) – фьорд вблизи города Берген. Его название происходит от Hjaltland – древнескандинавского названия Шетландских островов; торговый путь из Бергена к Шетландским островам пролегал через этот фьорд.

12

Эйнхерии – избранные храбрецы, вознесенные с поля битвы в Валгаллу, где они, обретя бессмертие, тешатся бранными играми, наносят друг другу смертельные удары и вновь оживают и пируют за столом Одина. (Древнесеверная мифология.) – Прим. В. В.

13

Еврипус (Эврипов пролив) – узкий (45 м) и неглубокий (8 м) пролив в Эгейском море, отделяющий южный берег греческого острова Эвбея от континентальной Греции. Для пролива характерны обусловленные влиянием полусуточных приливов ярко выраженные течения, меняющие свое направление четыре раза в день.

14

Нансен имеет в виду легенду, согласно которой Аристотель, отчаявшись разгадать тайну течений в Эвриповом проливе, бросился в его воды. На самом деле Аристотель объяснил причины возникновения этих течений.

15

Хельгеланн – самый южный район Северной Норвегии.

16

Лекамёйя (норв. Lekamøya) – Дева из Лека, героиня норвежской народной сказки.

17

«Хаконармола» – «Слово о Хаконе» и «Холоигьятала» – «Родословная халейгов» (халейги – жители нынешней области Хельгеланн) – две поэмы знаменитого Эйвинда – «Губителя скальдов» (т. е. разрушителя канонов древнего стихосложения), жившего в X в. н. э. – Прим. В. В.

18

Имена двух валькирий, или «дев-воительниц» и посланниц верховного бога древних северян Одина, «отца богов» и «бога браней». Один или его сын Тор, бог военной доблести, посылает валькирий выбирать героев, достойных чести пасть смертью храбрых и быть вознесенными в Валгаллу – обитель эйнхериев, т. е. избранников, где их ждет блаженная вечная жизнь в пирах и воинских потехах. – Прим. В. В.

19

Шу-сёстре (норв. Sju søstre) – горы, состоящие из семи вершин, на о. Алста в провинции Нурланн.

20

Рёст – коммуна в составе фюльке (административно-территориальной единицы Норвегии) Нурланн.

21

Ученый каноник и схоластик, живший в XI в. в г. Бремене. Написал ряд исторических трудов, заключающих драгоценные документы для истории северных и северославянских народов, а также богатые материалы по географии и этнографии скандинавских и балтийских стран. – Прим. В. В.

22

Автор имеет в виду экспедицию 1893–1896 гг. под его руководством, когда «Фрам» совершил знаменитый дрейф во льдах от Новосибирских островов до Шпицбергена. – Прим. В. В.

23

Под названием Лапландского моря (Loppe-havet), почти не встречающимся в литературе, автор понимает примыкающую к северо-западной Норвегии часть Норвежского моря. – Прим. В. В.

24

Хаммерфест расположен на 70 39’15’’ с. ш. – Прим. В. В.

25

Теодор Лернер – немецкий журналист и энтузиаст полярных исследований; в 1898 г. организовал частную научную экспедицию на о. Медвежий. Высадившись в Моржовой бухте, установил таблички, сообщающие, что эта территория находится в его владении. См. далее, с. 32–36, а также прим. 10 к данной главе.

26

10,98 м, 9,15 м, 7,32 м соответственно (1 морская сажень = 1,83 м).

27

Юхан (Иохан) Гуннар Андерсон (1874–1960) – шведский геолог и археолог, профессор Стокгольмского университета. В 1898–1904 гг. – участник полярных экспедиций. В дальнейшем работал в Восточной Азии; специалист по археологии Китая.

28

Уголь на Медвежьем острове добывался одной норвежской компанией в течение 10 лет (1916–1925). В 1925 г. с Медвежьего острова было вывезено 32 000 т угля. – Прим. В. В.

29

Мортен Ингебригтсен – китобой, многие годы занимающийся промышленным ловом китов в прибрежных водах о. Медвежий и на Шпицбергене. В 1902 г. на о. Медвежий построил китобойную станцию с салотопней.

30

5,49–7,32 м.

31

Цирк – котловина в горах в виде амфитеатра, замыкающая верхний конец ледниковой долины (трог) и вмещающая фирн и лед, которыми питаются долинные ледники.

32

Король Теодор. – Прим. перевод.

33

Алексей Михайлович Абаза (1853–1917) – российский контр-адмирал, политический деятель. В 1895–1899 гг. – капитан крейсера «Светлана», погибшего впоследствии в Цусимском сражении.

34

Подробнее о деятельности Лернера на Медвежьем острове и конфликте с крейсером «Светлана» см. Тур. Б. Арлов. История архипелага Шпицберген. – М.: Паулсен, 2016. – С. 269–272.

35

Финнмарк – административно-территориальная единица (фюльке) на севере Норвегии.

36

Стортинг – парламент.

37

Balaenoptera musculus (англ. Blue whale). – Прим. В. В.

38

Megaptera поdosa (англ. Humpback). – Прим. В. В.

39

Хельгеланн – район Северной Норвегии, административно относящийся к фюльке Нурланн.

40

Ян Корнелиус Рийп – голландский мореплаватель, капитан одного из кораблей экспедиции Виллема Баренца в 1596–1597 г., предпринятой с целью открытия Северо-Восточного прохода.

41

Якоб Ван Гемскерк (1567–1607) – голландский мореплаватель, капитан второго корабля экспедиции Виллема Баренца, бывшего штурманом на этом корабле. Команда перезимовала на Новой Земле и в октябре 1957 г. вернулась в Голландию.

42

Виллем Баренц (ок. 1550–1597) – голландский мореплаватель, исследователь Западной Арктики. Организованной им экспедицией 1596–1597 гг. были открыты о-ва Медвежий и Западный Шпицберген. По окончании зимовки на Новой Земле команда судна покинула лагерь и на двух шлюпках двинулась на запад. Виллем Баренц по дороге скончался.

43

Стефан Беннет – английский китобой, совершил в 1603–1605 гг. плавания из Колы на о. Медвежий по заданию Фрэнсиса Черри, купца английской Московской компании, в честь которого и назвал остров.

44

Аксель Хамберг (1863–1933) – шведский полевой исследователь, минералог, географ, фотограф, член Академии наук Швеции. Его именем назван минерал гамбергит, открытый в Норвегии.

45

Балтазар Матиас Кельхау (1797–1858) – норвежский геолог, исследователь Северной Норвегии и Шпицбергена, описание путешествия на который он опубликовал в 1831 г.

46

Альфред Габриель Натхорст (1851–1921) – шведский геолог, палеоботаник, исследователь Арктики.

47

Банка – участок морского дна, глубины над которым значительно меньше окружающих. Банки могут иметь наносное, тектоническое, вулканическое и др. происхождение.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов