Полная версия:

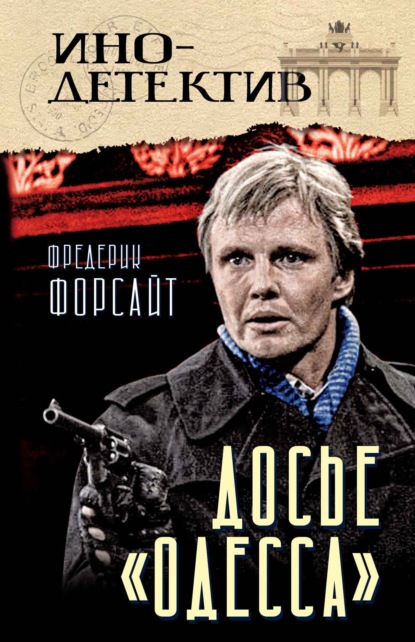

Досье «ОДЕССА»

Петер Миллер зачитался далеко за полночь. Описание ужасов концлагеря казалось однообразным, но вместе с тем завораживало. Несколько раз он даже откидывался на спинку кресла и переводил дух, чтобы успокоиться. Потом читал дальше.

Около полуночи Петер отложил дневник и сварил еще кофе. Потом подошел к окну, выглянул на улицу… Яркая неоновая реклама кафе «Шери» освещала Штайндамм, выхватывала из тьмы проститутку – одну из многих, что стоят на площади в надежде облегчить карманы какого-нибудь бизнесмена. Подцепив клиента, она ушла бы с ним в ближайший отель и через полчаса заработала бы сто марок.

Миллер задернул шторы, допил кофе и вернулся к дневнику Саломона Таубера.

Осенью 1943 года из Берлина пришел приказ выкопать тысячи трупов из могил в лесу и уничтожить их – сжечь или вытравить негашеной известью. Приказать такое было гораздо легче, чем сделать; надвигалась зима, и земля уже подмерзла. Рошманн целыми днями ходил мрачный, из-за хлопот с выполнением приказа ему было не до нас.

Изо дня в день специально созданные бригады шли в лес с кирками и лопатами, изо дня в день клубился над соснами черный дым. Полуразложившиеся трупы горели плохо, работа шла медленно. В конце концов переключились на известь. Ею пересыпали тела, а весной 1944 года, когда земля размякла, известь сделала свое дело[2].

На эти работы из гетто людей не брали. Те, кто трудился в лесу, не имели никакой связи с внешним миром, а жили в одном из самых ужасных лагерей – Саласпилсе. Потом их уморили голодом – не помогло даже то, что одни стали есть других…

К весне 1944 года все или почти все трупы уничтожили и наше гетто ликвидировали. Узников – а их было около тридцати тысяч – вывели в лес, почти всех расстреляли: их трупы легли на последние костры из сосновых дров. Около пяти тысяч оставленных в живых перегнали в концлагерь Кайзервальд, а наше гетто сожгли, руины сравняли бульдозерами. И от концлагеря, когда-то бывшего здесь, осталось только несколько гектаров посыпанной пеплом земли.

На следующих двадцати страницах Таубер описывал, как боролся с голодом, болезнями, каторжным трудом и зверствами охранников в Кайзервальде. Гауптштурмфюрер СС Рошманн не упоминался вообще. Видимо, он остался в Риге.

Затем Таубер принялся за рассказ о том, как в начале 1945 года эсэсовцы, теперь уже до смерти напуганные возможностью попасть в плен к русским, отчаянно готовились к бегству из Риги с горсткой последних выживших узников, которые служили им пропуском в рейх.

После начала наступления русских эсэсовцы, возглавлявшие концлагеря, прибегали к такой тактике довольно часто. Ведь пока они могли заявить, что выполняют важное правительственное задание, им были обеспечены преимущество перед вермахтом и возможность избегнуть встречи со сталинскими дивизиями на поле боя. А «задание», которое, кстати, они придумали себе сами, заключалось в доставке в центр Германии, где пока было безопасно, остатков своих «подопечных». Иногда дело доходило до того, что эсэсовцев бывало больше, чем узников, которых они сопровождали, раз в десять.

Одиннадцатого октября днем мы вернулись из Кайзервальда в Ригу и пошли прямо в порт. Нас едва набралось четыре тысячи. Повсюду слышалось какое-то странное, похожее на далекий гром, уханье. Это по пригородам Риги била русская артиллерия.

Причал кишел офицерами вермахта и эсэсовцами. Впервые в жизни я увидел такое скопище военных. Их было, наверное, больше, чем нас. Нас построили у пакгауза, и почти каждому пришла в голову мысль о расстреле. Но случилось иначе. Очевидно, эсэсовцы решили взять нас, чтобы избежать русского плена и беспрепятственно добраться до рейха. Уплыть мы должны были на грузовом судне, стоявшем у шестого причала, – последнем корабле. Но вдруг на него стали грузить раненых немецких солдат – они сотнями лежали на носилках в двух пакгаузах у причала.

Уже почти стемнело, когда приехал Рошманн. Увидев, кого грузят на корабль, он остановился, как вкопанный. Потом повернулся и заорал на санитаров с носилками: «Прекратить!» Прошагав через весь причал, он подошел к санитарам и ударил одного по лицу. Резко обернулся и заорал нам, узникам: «Эй вы, мерзавцы! Идите на корабль и выгружайте раненых. Несите их обратно. Этот корабль наш!»

Под дулами автоматов охранников из СС мы двинулись к трапу. Сотни офицеров, солдат и просто беженцев, которые раньше стояли поодаль и смотрели, как идет погрузка, теперь бросились вслед за нами. Мы уже собирались стаскивать носилки на причал, как чей-то голос остановил нас. Когда он раздался, я стоял у трапа, хотел подняться на палубу, но теперь решил посмотреть, что происходит.

По причалу пробежал капитан вермахта и остановился у самого трапа. Взглянув на палубу, где заключенные собирались сносить раненых с корабля, он крикнул: «Кто приказал выгружать их?»

Рошманн подошел к нему сзади и ответил: «Я. Это судно наше». Капитан стремительно обернулся и вытащил из кармана какой-то документ, сказал: «Этот корабль – для раненых. Раненых он и повезет». С этими словами он повернулся к армейским санитарам и приказал им продолжать погрузку.

Я взглянул на Рошманна. Эсэсовец дрожал, как мне сначала показалось, от негодования. Потом я понял, что он просто струсил. Боялся остаться и столкнуться с русскими. Они не мы, они были вооружены.

– Оставьте их! – заорал он санитарам. – Именем рейха, этим судном командую я!

Санитары не обратили на него внимания, они подчинялись капитану вермахта. Он стоял всего в двух метрах от меня, и я хорошенько его разглядел. Лицо капитана было серым от усталости, под глазами лежали темные круги. Увидев, что погрузка возобновилась, он отошел от Рошманна. Но тот вдруг схватил его за руку, развернул и ударил наотмашь по лицу рукой в перчатке. Сотни раз видел я, как он бил людей, но сдачи ему дали впервые. Капитан принял удар, сжал кулаки и двинул Рошманна справа в челюсть. Эсэсовец отлетел на целый метр, упал спиной в снег, тонкая струйка крови потекла из угла рта. Капитан двинулся к санитарам.

Между тем Рошманн вынул из кобуры «люгер» – неизменную принадлежность каждого офицера СС, – навел его между лопаток капитана и выстрелил. Все замерли. Капитан зашатался, повернулся. Рошманн выстрелил вновь, пуля попала офицеру в горло. Он упал на спину, умер, еще не долетев до земли. Вторая пуля отстрелила что-то надетое на шею капитана, и, когда нам приказали отнести тело и сбросить его в воду, я заметил, что это медаль «Рыцарский крест с дубовой ветвью»…

Рошманн выстрелил вновь, пуля попала офицеру в горло…

Миллер читал эту страницу, а его изумление росло и росло. Постепенно оно превратилось в сомнение, веру и, наконец, в глубокую ярость. Чтобы убедить себя окончательно, он перечитал страницу раз десять и лишь потом двинулся дальше.

Затем нам приказали выносить с корабля раненых и складывать их прямо на снег. В конце их ссадили всех, на их место загрузились мы, узники. Нас разместили в трюмах на носу и корме, теснота была ужасная. Потом люки задраили и на палубу стали подниматься эсэсовцы. Корабль отчалил еще до полуночи – гауптштурмфюрер явно хотел поскорее выйти из Балтийского залива, чтобы не нарваться на русские штурмовики…

До Данцига, в глубокий тыл, мы добирались трое суток. За это время без пищи и воды в аду под палубой, где нас швыряло и качало, из четырех тысяч узников умер каждый четвертый. Нечем было тошнить, и все же нас мутило от морской болезни. Многие умерли от изнеможения, другие задохнулись, а третьи погибли, потому что потеряли волю к жизни. Наконец, корабль причалил, люки открылись, и ледяной зимний ветер ворвался в загаженные, зловонные отсеки.

Когда нас выгружали на пристань в Данциге, мертвых складывали вперемешку с живыми, чтобы нас оказалось столько же, сколько село в Риге. Эсэсовцы всегда отличались педантичностью. Потом мы узнали, что Советская Армия заняла Ригу четырнадцатого октября, когда мы были еще в море…

Исполненная страданий одиссея Таубера близилась к концу. Из Данцига большинство заключенных отправили в Штутгоф, что был неподалеку. До начала 1945 года они днем ремонтировали подводные лодки в Бургграбене, а ночевали в Штутгофе. Еще не одна тысяча их погибла от голода. Таубер видел, как умирали другие, а сам как-то жил.

В январе 1945 года, когда наступавшая Советская Армия подошла к Данцигу, узников Штутгофа погнали на Запад – начался печально известный марш Смерти до Берлина. По всей Восточной Германии протянулись колонны призраков, которые эсэсовские охранники использовали как проходной билет на безопасный Запад. По пути истощенные узники умирали от холода, как мухи.

И это пережил Таубер. Наконец, остатки его колонны дошли до Магдебурга, что восточнее Берлина. Здесь охранники их бросили – теперь их интересовало только, как спасти собственные шкуры. Горстку узников, в которой был и Таубер, заключили в магдебургскую тюрьму – отдали в распоряжение сбитых с толку, беспомощных стариков из народного ополчения. Неспособные даже прокормить их, до смерти напуганные грядущим возмездием наступавших союзников, они самых здоровых заключенных выпускали в город на поиски пищи.

В последний раз я увидел Рошманна 3 апреля 1945 года. В тот день мы ходили в Гарделеген, деревушку восточнее Магдебурга, и втроем насобирали маленький мешочек картошки. На обратном пути нас обогнал направлявшийся на Запад автомобиль. В нем сидело четверо эсэсовцев. Рядом с водителем натягивал на себя мундир капрала вермахта Эдуард Рошманн.

Он не узнал меня – мое лицо защищал от холодного весеннего ветра и почти скрывал капюшон из мешковины. Зато я узнал его. Узнал точно.

Когда машина уже исчезала за поворотом, из окна вылетел китель и порхнул в снег. На нем были сдвоенные молнии и капитанские петлицы. Эсэсовца Рошманна не стало…

А через двадцать четыре дня пришло освобождение. К тому времени мы перестали выходить в город, предпочитая голод рысканью по улицам, на которых царила полнейшая неразбериха. Однако утром 27 апреля 1945 года все стихло. Около полудня я стоял на тюремном дворе, разговаривал со стариком охранником, который, казалось, обезумел от страха и добрых полчаса втолковывал нам, что ни он, ни его товарищи не имеют ничего общего с Адольфом Гитлером, а тем более – с уничтожением евреев.

Вдруг я услышал, что к ограде подъехала машина. В ворота тюрьмы забарабанили. Старик открыл, и к нам вошел человек с пистолетом в руке в незнакомой военной форме. Он был, видимо, офицер, потому что его сопровождал солдат с ружьем и в каске. Они остановились, молча оглядывая тюремный двор. В одном углу было сложено не меньше пятидесяти трупов тех, кто умер в последние дни. У нас не осталось сил хоронить их. Другие узники, полуживые, со смердящими гнойными язвами, лежали вдоль стен, пытаясь ухватить хоть немного весеннего солнца.

Вошедшие переглянулись, посмотрели на надзирателя. Он пристыженно глядел на них. Наконец, произнес слова, которые помнил, наверное, со времен Первой мировой войны. Он сказал: «Хэлло, Томми».

Офицер снова обвел взглядом двор и отчетливо ответил по-английски: «Ты, сраная гансовская свинья…» И тут я заплакал…

Не помню, как мне удалось добраться до Гамбурга. Но я дошел. Видимо, мне хотелось узнать, осталось ли что-нибудь от старой жизни. Но увы! Улицы, где я вырос, поглотил огненный смерч бомбардировок союзников, контора, где я когда-то работал, мой дом – все сгорело дотла.

Тут я совершенно пал духом. Год провалялся в госпитале вместе с теми, кто вышел из лагеря Берген-Бельзен, и еще год проработал там же санитаром, ухаживал за теми, кому было хуже меня. Наконец, я ушел и оттуда, решил найти пристанище на родине, в Гамбурге, и здесь провести остаток дней…

Дневник заканчивался двумя еще не пожелтевшими страницами, напечатанными, очевидно, совсем недавно. Они составляли эпилог.

С 1947 года я живу в этой комнате в Альтоне. О том, что случилось со мной и другими в Риге, я начал писать вскоре после ухода из госпиталя. Но еще задолго до окончания дневника мне стало предельно ясно, что выжили и другие, лучше осведомленные и более меня способные дать свидетельские показания. О немецкой трагедии появились сотни книг, поэтому моя повесть никого не заинтересовала бы, и я никому не давал ее читать.

Если хорошенько поразмыслить, я потерял силы и время, борясь, чтобы выжить и написать свое свидетельство, напрасно. Другие сделали это, и гораздо лучше меня. Я жалею теперь, что не умер тогда в Риге вместе с Эстер. Ведь даже последнее мое желание увидеть Рошманна на суде и выступить на нем обвинителем никогда не исполнится. Теперь я это понял.

Иногда я брожу по улицам, вспоминаю старые времена, но они ушли безвозвратно. Когда я пытаюсь подружиться с детишками, они хохочут и разбегаются. Однажды я заговорил с маленькой девочкой, которая не убежала. Но тут же с криками подскочила мать, схватила малышку и утащила прочь. Теперь я вообще редко разговариваю.

Однажды ко мне пришла женщина. Сказала, что из отдела репараций и что мне полагаются деньги. Я ответил, что мне никакие деньги не нужны. Она изумилась, настаивала, что это мое право получить компенсацию за причиненные страдания. Но я все равно отказался. Я чувствовал, она боялась, что я испорчу им отчеты. Но я уже получил от них все сполна.

В госпитале один врач спросил, почему бы мне не уехать в Израиль, который скоро должен был получить независимость. Как я мог объяснить ему, что после содеянного мною с Эстер дорога в священную землю мне закрыта?

И все же, если эти строки прочтут в Израиле (я до этого уже не доживу), прошу, пусть кто-нибудь прочтет за меня Кадеш.

Саломон ТауберАльтона, Гамбург21 ноября 1963 г.Петер Миллер отложил дневник и откинулся на спинку кресла. Еще долго он смотрел в потолок и курил. Было почти пять утра, когда Зиги вернулась с работы. Увидев, что Петер не спит, она изумленно спросила:

– Отчего ты засиделся допоздна?

– Зачитался просто.

Потом, в постели, когда первый отблеск зари осветил шпиль собора Святого Михаила, а Зиги подремывала, как всякая молодая женщина после любви, Миллер молчал, озабоченно уставясь в потолок.

– О чем ты задумался? – вдруг спросила Зиги.

– Так, ни о чем.

– А все-таки?

– О новом очерке, которым хочу заняться.

Зиги повернулась и искоса поглядела на Петера.

– И что ты собираешься делать?

Миллер потянулся к пепельнице, затушил сигарету.

– Выследить одного человека, – произнес он в ответ.

Глава 3

Пока Петер Миллер спал в объятиях Зиги в Гамбурге, огромный лайнер аргентинской авиакомпании развернулся над укрытыми тьмой холмами Кастилии и пошел на посадку в мадридском аэропорту «Барахас».

В салоне первого класса в третьем ряду у окна сидел мужчина шестидесяти с лишним лет, седовласый, с подстриженными усиками.

В архивах Интерпола хранится лишь один снимок этого человека, тогда сорокалетнего, с коротко подстриженной шевелюрой, расчесанной слева на прямой, словно по линейке, пробор; тонкие губы еще не скрывали усики. Но и те немногие, кто видел фотографию, вряд ли узнали бы мужчину в самолете – он облысел, а остатки волос зачесал назад, без пробора. Фото в паспорте соответствовало его новой внешности.

Паспорт был выдан сеньору Рикардо Суэртесу, гражданину Аргентины. Уже само это имя бросало миру вызов. Ведь «suerte» по-испански означает «счастье», а «счастье» по-немецки «Glück». Подлинное имя пассажира было Рихард Глюкс. В прошлом он был группенфюрером СС и генерал-лейтенантом войск СС, руководил Главным отделом экономической администрации рейха, занимал должность Верховного инспектора концентрационных лагерей. В израильских и западногерманских списках разыскивающихся военных преступников его имя стояло третьим после Мартина Бормана и бывшего шефа гестапо Генриха Мюллера, выше даже Йозефа Менгеле, «доктора-дьявола» из Аушвица. В «ОДЕССЕ» это был второй человек – прямой преемник Мартина Бормана, получившего в 1945 году мантию фюрера.

В преступлениях СС Рихард Глюкс играл роль особую, по изощренности действий сравнимую лишь с тем, как ему удалось организовать в начале мая 1945 года собственное исчезновение. По жестокости он превзошел самого Адольфа Эйхмана, хотя лично не уничтожил никого.

Между тем если бы его соседу в самолете сказали, кто сидит рядом, он, наверное, полюбопытствовал бы, почему глава экономической администрации стоит в списке разыскиваемых нацистов так высоко. И в ответ услышал бы, что девяносто пять процентов преступлений, совершенных фашистами с 1933 по 1945 год, – дело рук эсэсовцев. Из них подавляющее большинство инспирировано главными отделами имперской безопасности и экономической администрации. И если ему покажется странным, что экономическое ведомство занималось убийствами, значит, он не понимает сути происходившего в фашистской Германии. Ведь нацисты хотели не просто стереть с лица Европы всех евреев и славян, но и заставить жертв заплатить за сию «честь».

Евреи расплачивались за смерть в три этапа. Сначала они лишались имущества – домов, лавок, заводов, фабрик, автомобилей, одежды, денег. Их высылали на восток страны в концлагеря якобы для освоения новых земель (чему они зачастую верили) с одной лишь ручной кладью. На лагерной площади у обреченных отбирали и ее.

Так вот, из клади шести миллионов человек было извлечено ценностей на миллиарды долларов – европейские, и особенно польские, евреи того времени держали свои богатства при себе. И потянулись в закрома СС целые эшелоны золотых украшений, бриллиантов, сапфиров, рубинов, серебряных слитков, луидоров, золотых долларов и всевозможных банкнот. Словом, с первого до последнего дня своего существования СС только и делали, что грабили. Часть награбленного в виде золотых слитков перекочевала в конце войны в банки Швейцарии, Лихтенштейна, Танжера и Бейрута и стала финансовой основой «ОДЕССЫ». А немалая толика этого золота до сих пор лежит в подземных бункерах Цюриха, охраняемая любезными, но непреклонными банкирами.

Второй этап состоял в использовании тел узников. Скрытые в них калории тоже можно было пустить в дело. На этом этапе евреи уже ничем не отличались от русских, которых немцы захватывали нищими. Не способных работать уничтожали, а способных угоняли на фабрики, принадлежавшие или самим СС, или концернам Тиссена и Опеля.

СС были государством в государстве: обладали собственными фабриками, мастерскими, инженерным и конструкторским отделами, ремонтными станциями и даже пошивочными ателье. Почти все необходимое для себя они создавали сами, используя труд рабов, которых Гитлер особым законом сделал собственностью СС.

Третий этап заключался в использовании тел мертвецов. Узники шли на гибель голыми, оставляя за собой горы обуви и одежды. А еще волосы – их отправляли в рейх и перерабатывали в валенки; золотые коронки – их вырывали у трупов клещами и переплавляли в золотые слитки. Немцы пытались даже кости превратить в удобрение, а плоть – в мыло, но это оказалось экономически невыгодным.

Во главе этой грабительской службы стоял Главный отдел экономической администрации рейха, которым в свое время и руководил мужчина, летевший в ту ночь в Мадрид.

В Германию Глюкс предпочитал не возвращаться, дабы не рисковать головой или свободой. Ему это было и не нужно. Черпая из тайных источников солидные средства, он в полном достатке доживал свои дни в Южной Америке. Нацистским идеалам он был предан так же, как в тридцать третьем, что вкупе с былыми заслугами обеспечило ему почетное место в рядах укрывшихся в Аргентине фашистов.

Самолет приземлился без происшествий, пассажиры быстро прошли таможенный досмотр. Слушая отменный испанский Глюкса, таможенники приняли его за выходца из Южной Америки безоговорочно.

У здания аэропорта он взял такси и по старой привычке попросил остановиться за квартал до отеля «Сурбуран». Расплатившись, дошел до гостиницы пешком. Устроился в заказанном по телексу номере, принял душ и побрился. Ровно в девять в дверь к нему тихо постучали трижды и после краткой паузы еще дважды. Он открыл сам и, узнав гостя, отступил от порога.

Вновь прибывший притворил дверь, щелкнул каблуками, выбросил правую руку вперед и вверх в фашистском приветствии.

– Зиг хайль!

Генерал Глюкс одобрительно кивнул и отсалютовал в ответ так же. Потом пригласил гостя сесть.

Мужчина, глядевший на него, тоже был немцем, бывшим офицером СС, а теперь шефом западногерманского отдела «ОДЕССЫ».

Генерал Глюкс налил себе и собеседнику кофе из серебряного кофейника на подносе и раскурил гаванскую сигару.

– Вы, наверное, уже поняли, отчего я решился на это неожиданное и рискованное путешествие, – сказал он. – Мне ни к чему оставаться в Европе дольше, чем необходимо, посему я буду краток.

Подчиненный из ФРГ весь обратился в слух. Приглашение в Мадрид на личную беседу с руководителем столь высокого ранга польстило ему. Он чувствовал, встреча связана с происшедшим тридцать шесть часов назад убийством президента Кеннеди. И не ошибся.

– Теперь Кеннеди мертв. Это для нас удача невероятная, – продолжил генерал. – И нужно во что бы то ни стало извлечь из нее наибольшую пользу. Вы меня понимаете?

– В общем, да, генерал, – с готовностью ответил подчиненный. – А в частности?

– Я имею в виду тайную сделку на поставку оружия между кучкой предателей из Бонна и свиньями из Тель-Авива. Вы знаете о ней? О танках, пушках и другом вооружении, что уже теперь поставляет Израилю ФРГ?

– Да, конечно.

– И вам известно также, что наша организация делает все возможное для поддержки египтян, дабы в будущей войне с евреями они победили.

– Известно. В помощь им мы уже завербовали немало немецких ученых.

Генерал Глюкс кивнул.

– О них мы еще поговорим. Пока же речь пойдет о нашей тактике держать арабских друзей в курсе всех подробностей предательской сделки, чтобы они как можно сильнее «давили» на Бонн по дипломатическим каналам. Протесты арабов привели в ФРГ к формированию группы политиков, резко настроенных против сделки, потому что она противоречит арабским интересам. Эта группа, сама того не подозревая, играет на руку нам, оказывая давление на дурачка канцлера через его министров, с тем чтобы он отменил сделку.

– Да. Мне все ясно, генерал.

– Хорошо. Пока что Эрхард поставки оружия не прекратил, но колебаться уже начал. А главный козырь сторонников сделки до сих пор состоял в том, что ее поддерживал Кеннеди, а Эрхард всегда шел у него на поводу.

– Верно.

– Но теперь Кеннеди мертв.

Приехавший из ФРГ откинулся на спинку кресла, глаза его разгорелись – новый поворот событий сулил блестящие перспективы. Генерал СС стряхнул в чашку из-под кофе пепел с сигары и ткнул ее горящим концом в сторону собеседника.

– Таким образом, весь этот год нашим друзьям и сторонникам в Германии нужно будет как можно активнее настраивать общественное мнение против сделки с Израилем и за наших верных и старых друзей на Ближнем Востоке – арабов.

– Да, да, это вполне реально, – подчиненный уже широко улыбался.

– А мы через своих людей в египетском правительстве обеспечим постоянный поток официальных протестов от АРЕ и прочих стран, – продолжил генерал. – Другие арабские друзья организуют в ФРГ выступления арабских студентов и сочувствующих им немцев. Ваша задача – пропагандировать нужные идеи посредством разнообразных листовок и брошюр, которые мы вам тайно поставим, статей в самых влиятельных газетах и журналах страны с соответствующими призывами к тем политическим деятелям, которых мы хотели привлечь на свою сторону.

Приехавший из ФРГ внезапно нахмурился.

– Теперь не так-то легко посеять в Германии антиизраильские настроения.

– А это и ни к чему, – отрезал генерал. – Проповедуемая мысль будет очень простой: из чисто практических соображений Германии не стоит отталкивать восемьдесят миллионов арабов ради какой-то безрассудной сделки. Многие немцы, особенно дипломаты, к этой мысли прислушиваются. К ее распространению можно подключить и наших друзей из министерства иностранных дел. А за финансовой поддержкой дело не станет. Главное вот в чем: теперь, когда Кеннеди нет, а Джонсон вряд ли станет придерживаться такого же интернационалистского, проеврейского подхода, на Эрхарда нужно постоянно давить со всех сторон, включая и его кабинет министров, с тем чтобы он отменил сделку. И если мы докажем Каиру, что способны повлиять на внешнюю политику Бонна, наш авторитет в Египте, безусловно, резко повысится.

Прибывший из ФРГ несколько раз кивнул – в мыслях у него уже вырисовывался план пропагандистской кампании.

Вы ознакомились с фрагментом книги.