Полная версия:

Мысли и воспоминания

Я уже тогда не чуждался подобных соображений. Наоборот, я настаивал перед королем, когда он неоднократно обсуждал со мною свой план, на том, чтобы, наряду с определенным числом наследственных членов палаты господ, большая часть ее выходила из корпораций выборщиков, основу которых составляли бы 12 или 13 тысяч рыцарских имений и в дополнение к ним равноценная им земельная собственность, магистраты крупных городов и плательщики наиболее высоких налогов, не обладающие земельной собственностью, но отвечающие требованиям высокого ценза, и чтобы положения о сроке депутатских полномочий и о роспуске, действующие в отношении палаты депутатов, были распространены на ненаследственную часть палаты. Король отверг эту идею с такой решительностью и пренебрежением, что пришлось оставить всякую надежду на ее подробное обсуждение. На новом для меня поприще законодательства я тогда не имел еще той уверенности в своей правоте, которая была необходима, чтобы решиться отстаивать свое особое мнение по конституционным вопросам при непосредственных, – что также было ново для меня, – взаимоотношениях с королем и учитывая мое официальное положение. Чтобы чувствовать себя при известных условиях правомочным и обязанным к этому, я должен был обладать более длительным опытом в государственных делах, чем тогда. Если бы лет 20 спустя зашла речь о сохранении первой палаты или превращении ее в палату господ, то первую часть этой альтернативы я превратил бы в вопрос о доверии кабинету.

IVПозиция, занятая мною в консервативной фракции, расстраивала те планы, которые король имел или утверждал, что имеет в отношении меня. Когда в начале 1854 г. он стал уже прямо намечать меня в министры, его намерению воспротивились не только Мантейфель, но и камарилья, в которой главными фигурами были генерал Герлах и Нибур. Они, так же как и Мантейфель, не были склонны делить со мною влияние на короля и полагали, что вблизи, в повседневном общении им будет труднее ладить со мною, нежели на расстоянии. Герлаха поддерживал в этом предположении и его брат, президент, который имел обыкновение характеризовать меня, как человека с пилатовской натурой, размышляющего над вопросом: «что есть истина?», стало быть, ненадежного товарища по фракции. Это суждение обо мне резко проявилось и в борьбе внутри консервативной фракции и ее узкого comite [комитета], когда я, основываясь на моем положении посланника при Союзном сейме и докладчика короля по делам немецких государств, потребовал для себя большего влияния на позицию фракции в делах германской и иностранной политики, между тем как президент Герлах и Шталь претендовали на абсолютное руководство во всех отношениях. Я был в оппозиции к обоим, но в большей степени к Герлаху, нежели к Шталю; первый из них уже тогда заявил, предвидя будущее, что пути наши разойдутся и мы окажемся в конце концов противниками. Единомышленниками моими на протяжении всех изменчивых фаз, [пройденных] консервативной фракцией, неизменно оставались Белов-Гогендорф и Альвенслебен-Эркслебен.

Зимою 1853/54 г. король неоднократно вызывал меня в Берлин и подолгу задерживал там; тем самым я внешне оказался в категории карьеристов, которые добивались падения Мантейфеля, старались восстановить принца Прусского против его брата, урвать для себя должности или хотя бы поручения и являлись в глазах короля соперниками Мантейфеля cum spe succedendi [надеющимися заместить его]. После того как король заставил меня несколько раз сыграть по отношению к Мантейфелю подобную роль, поручая мне составлять контрпроекты депеш, я обратился к Герлаху, которого застал однажды в маленькой передней около кабинета короля в дворцовом флигеле, расположенном вдоль Шпрее, и просил его исходатайствовать мне позволение уехать обратно во Франкфурт. Герлах вошел в кабинет и стал говорить; король воскликнул: «Пусть он, черт побери, ждет, пока я прикажу ему уехать!» Когда Герлах вышел из кабинета, я сказал, смеясь, что ответ мне уже известен. Таким образом, я пробыл еще некоторое время в Берлине. Когда я собрался, наконец, уехать, то оставил министру составленный мною по повелению его величества проект письма к императору Францу-Иосифу, которое король намерен был собственноручно написать; Мантейфель взялся представить этот проект королю, предварительно обсудив его содержание вместе со мною. Центр тяжести лежал в заключительной фразе; впрочем, и без нее проект представлял собою завершенный документ; в этом случае, правда, существенно модифицировалось его значение. Я просил дежурного флигель-адъютанта при вручении королю чистового экземпляра обратить его внимание на решающее значение заключительной фразы послания. Об этой предосторожности в ведомстве иностранных дел не знали; произведенное во дворце сличение показало, – как я того и опасался, – что первоначальная редакция была изменена, и притом в сторону, более близкую к австрийской политике. Во время Крымской войны и предшествовавших ей переговоров в правительственных кругах нередко происходила борьба по поводу какой-либо фразы – западнически-австрофильской или русофильской, хотя бы фраза эта, едва ее написали, теряла всякое практическое значение.

Более серьезный вопрос, связанный с редакцией одного документа, – вопрос, затрагивавший ход событий, – возник в августе 1854 г. Король находился в то время на Рюгене; я ехал из Франкфурта в Рейнфельд, где находилась моя больная жена, когда один из старших чиновников почтового ведомства в Штеттине, которому поручено было не упустить меня, передал мне (29 августа) приглашение короля явиться в Путбус. Я охотно улизнул бы, но почтовый чиновник не мог понять, как может человек старого прусского закала уклониться от подобного приглашения. Я отправился на Рюген несколько встревоженный тем, что меня ожидают новые предложения занять министерский пост и что, таким образом, я окажусь в неприемлемом для меня положении по отношению к королю. Он принял меня (30 августа) милостиво и ознакомил с разногласиями по поводу ситуации, возникшей ввиду отступления русских войск из Придунайских княжеств. Речь шла о депеше графа Буоля от 14 сентября и о составленном Мантейфелем проекте ответа, который показался королю слишком австрофильским. Я набросал по приказанию его величества новый проект ответа, который был им одобрен и послан в Берлин, с повелением, несмотря на возражения министра, препроводить его сначала графу Арниму в Вену, а затем сообщить немецким правительствам[10]. Настроение короля, сказавшееся в одобрении им составленного мною ответа, отразилось и в приеме, оказанном графу Бенкендорфу, который прибыл в Путбус с письмами и устными поручениями и которого мне пришлось встретить известием, что англичане и французы высадились в Крыму. «Рад этому, – сказал он, – там мы очень сильны». Настроение складывалось в пользу русских. Я полагал, что исполнил свой политический долг, и, получив в это время дурные вести о здоровье моей жены, просил позволения уехать. Косвенно мне было отказано в этом путем зачисления в свиту, что представляло собой знак высокого благоволения. Герлах предупредил меня, чтобы я не придавал этому слишком большого значения. «Только не воображайте, – сказал он, – будто бы вы искуснее нас в политике. В настоящую минуту вы в милости у короля, и он дарит вам эту депешу точно так же, как он поднес бы букет даме».

Как справедливы были эти слова, я узнал тогда же, но в полной мере лишь впоследствии. Когда я продолжал настаивать на своем желании уехать и действительно уехал 1 сентября, король был очень недоволен и сказал Герлаху, что домашние дела мне дороже всей империи. Благосклонно принятый проект составленной мною депеши был телеграфно задержан и затем изменен. Но как глубоко было недовольство его величества, мне стало ясно лишь во время моей поездки в Париж и непосредственно после нее.

Глава восьмая

Посещение Парижа

IЛетом 1855 г. наш посланник в Париже граф Гацфельд пригласил меня посетить промышленную выставку; он разделял еще распространенное тогда в дипломатических кругах мнение, что я буду вскоре преемником Мантейфеля по министерству иностранных дел. Хотя король иногда и действительно носился с такой мыслью, но уже тогда в интимном придворном кругу было известно, что произошла перемена. Как сказал мне граф Вильгельм Редерн, с которым я встретился в Париже, посланники все еще полагают, что я предназначаюсь в министры, и сам он недавно так думал; но настроение короля резко изменилось. Подробностей он, граф, не знает. Это произошло, очевидно, после моей поездки на Рюген.

День Наполеона – 15 августа – был отпразднован между прочим тем, что по улицам Парижа водили русских пленных, 19-го числа прибыла английская королева, 25 августа в честь ее был дан большой бал в Версале, на котором я был представлен королеве и принцу Альберту.

Принц в своем черном мундире, красивый и холодный, был со мною любезен, но в его обращении проглядывало некоторое неприязненное любопытство, из чего я мог заключить, что ему известно о моем влиянии на короля в духе, враждебном западным державам. По складу своего ума принц искал объяснения моего поведения не в его действительных мотивах, каковые сводились к стремлению обеспечить независимость отечества от сторонних влияний, находивших благодарную почву в нашем провинциальном почитании Англии и боязни Франции, а также – к желанию не ввязываться в войну, которую нам пришлось бы вести не в собственных интересах, а в силу зависимости от австрийской и английской политики. В глазах принца я был ярым реакционером, ставшим на сторону России, чтобы способствовать абсолютистской и юнкерской политике. Это я узнал, разумеется, не в тот момент, когда представился принцу, а из позднейших фактических и документальных данных. Нет ничего удивительного, что дочь принца Альберта, ставшая в скором времени нашей кронпринцессой, усвоила этот взгляд отца и тогдашних сторонников герцога Кобургского.

Уже вскоре после ее прибытия в Германию, в феврале 1858 г. я убедился по собственному опыту и со слов некоторых членов королевского дома, что принцесса лично предубеждена против меня. Меня удивил не самый факт, но способ, которым выражалось это предубеждение в тесном семейном кругу: она, мол, не доверяет мне. К тому, что принцесса не расположена ко мне из-за моих якобы антианглийских взглядов и моего неподчинения английским влияниям, я был подготовлен; но о том, что впоследствии она, видимо, судила обо мне под впечатлением далеко идущей клеветы, я смог догадаться, когда однажды, после войны 1866 г., сидя рядом со мной за столом, она сказала мне полушутя, что я питаю честолюбивое намерение стать королем или, по крайней мере, президентом какой-нибудь республики. В том же полушутливом тоне я отвечал, что не гожусь в республиканцы, так как воспитан в роялистских традициях моей семьи и нуждаюсь для земного благополучия в монархическом строе; но благодарю Бога, что мне не суждено, как королю, жить постоянно напоказ и что до конца дней своих я должен буду оставаться верноподданным своего короля. Не могу, однако, поручиться, что этот мой взгляд будет унаследован в будущем, и не потому, что переведутся роялисты, а скорее потому, что не окажется больше королей. Pour faire un civet, il faut un lievre, et pour une monarchie il faut un roi [Для рагу нужен заяц, а для монархии нужен король]. Я бы не поручился, что будущее поколение не станет республиканским за неимением короля. Говоря это, я не мог отделаться от грусти при мысли, что престол может перейти к наследнику, не воспринявшему монархических традиций. Принцесса не пожелала придать разговору серьезного оборота и продолжала его в шутливом тоне, оставаясь любезной и сдержанной, как всегда; у меня создалось впечатление, что ей просто хотелось подтрунить над своим политическим противником.

В первые годы моей министерской деятельности я неоднократно замечал во время подобных бесед за столом, что принцессе доставляло особенное удовольствие задевать мои патриотические чувства шутливой критикой лиц и порядков.

На упомянутом балу в Версале королева Виктория говорила со мной по-немецки. Я вынес из ее разговора впечатление, что она смотрела на меня, как на человека незаурядного, но несимпатичного; однако в ее тоне не чувствовалось оттенка иронического превосходства, которое я уловил в словах принца Альберта. Она была приветлива и учтива, как человек, стремящийся не обидеть забавного чудака.

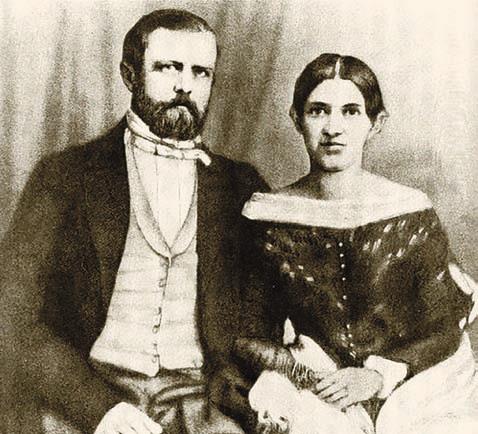

Отто фон Бисмарк с супругой. Фото 1846 г.

Дворец Бисмарка в Варцино (между 1857-м и 1883 г.). Литография Т. Блэттербауера

За ужином меня удивил странный по сравнению с Берлином распорядок: все общество было разделено на три категории с особым меню для каждой, причем все те особы, которые были приглашены к столу, получили при входе билет с номером. На билетах первой категории было обозначено также имя дамы, председательствующей за соответствующим столом. Столы были накрыты человек на 15 или на 20. Я получил при входе билет к столу графини Валевской и позже, уже в самом зале, – еще по билету от двух других дам-патронесс из дипломатического и придворного круга. Стало быть, никакого точного плана размещения гостей не было. Я счел более подходящим занять место за столом графини Валевской, к департаменту которой я принадлежал в качестве иностранного дипломата. Направляясь в зал, где я должен был ужинать, я наткнулся на одного прусского офицера в мундире гвардейского пехотного полка; он вел под руку даму, француженку, и горячо спорил с одним из императорских дворецких, который не хотел пропустить их обоих, так как у них не было билетов. Когда офицер в ответ на мой вопрос объяснил в чем дело и назвал даму, которая оказалась герцогиней с итальянским титулом времен Первой империи, я заявил придворному служителю, что билет этого господина у меня, и подал ему один из своих. Но дворецкий все же не хотел пропустить даму, тогда я отдал офицеру и второй билет для его герцогини. «Mais vous ne passerez pas sans carte» [ «Но вы не пройдете без билета»], – заметил на это служитель; когда я показал ему третий билет, он сделал удивленное лицо и пропустил нас троих. Я посоветовал моим подопечным не садиться за те столы, которые были указаны на билетах, а пристроиться где-нибудь в другом месте, и никаких претензий из-за передачи мною билетов не слыхал. Беспорядок был настолько велик, что за нашим столом не все места оказались занятыми; это объясняется тем, что dames patronesses [дамы-патронессы] между собой не сговорились. Старый князь Пюклер то ли вовсе не получил билета, то ли не мог найти своего стола; когда он, увидев знакомое лицо, обратился ко мне, графиня Валевская пригласила его занять одно из пустовавших за нашим столом мест. Несмотря на установленные три категории, ужин был во всех отношениях не на высоте в сравнении с тем, что я видел в Берлине на таких больших придворных празднествах; лишь слуг было достаточно, и прислуживали они расторопно.

По сравнению с Берлином меня больше всего поразила беспорядочность движения публики. В Версальском дворце гораздо легче, чем в берлинском, упорядочить движение: и залов по числу больше, и все они, кроме Белого зала, просторнее. Но здесь лица категории № 1, отужинав, шли обратно тем же путем, каким направлялись к ужину голодные из категории № 2, которые неслись стремглав, обнаруживая уже большее отсутствие светских манер и навыков. Кавалеры в лентах, в шитых мундирах и элегантные дамы в роскошных туалетах толкали друг друга, причем дело доходило до брани и рукоприкладства, что немыслимо было бы у нас во дворце. Я уехал, с удовлетворением сознавая, что при всем блеске императорского двора придворная служба, воспитание и манеры придворного общества у нас, а также в Петербурге и Вене, выше, чем в Париже, и что прошли те времена, когда Париж и парижский двор были школой учтивости и хороших манер. Даже устарелый, особенно по сравнению с петербургским, этикет малых немецких дворов был достойнее нравов, царивших при французском императорском дворе. Правда, такое впечатление сложилось у меня еще при Луи-Филиппе; во Франции при его правлении положительно вошло в моду обращать на себя внимание утрированной бесцеремонностью и невежливым обращением, особенно с дамами. Хотя в этом отношении при Второй империи стало несколько лучше, но все же тон чиновного и светского общества и этикет самого двора во многом уступал этикету, соблюдавшемуся при дворах трех восточных великих держав. Во времена Луи-Филиппа, как и Луи-Наполеона, только в легитимистских кругах, не имевших ничего общего с официальным миром, дело обстояло иначе: сохранился безупречный тон, учтивый и радушный; исключение составляли разве лишь отдельные молодые люди, более зараженные парижским духом и приобретавшие свои привычки не в семье, а в клубах.

Император, которого я впервые увидел во время тогдашнего моего пребывания в Париже, в разговорах на различные темы дал мне тогда понять лишь в общих выражениях о своих желаниях и намерениях в смысле тесного франко-прусского сближения. Он говорил о том, что эти два соседних государства, по своей культуре и внутренним порядкам стоящие во главе цивилизации, нуждаются во взаимной поддержке. Не было заметно стремления прежде всего заявить мне претензии по поводу нашего отказа примкнуть к западным державам. Я чувствовал, что нажим, который осуществляли в Берлине и Франкфурте Англия и Австрия, чтобы принудить нас служить военным планам западных держав, производился с гораздо большей силой и, так сказать, запальчивостью и грубостью, нежели те высказанные мне в благожелательном тоне обещания и пожелания, которыми император защищал [идею] нашего соглашения именно с Францией. Он был гораздо снисходительнее к нашим прегрешениям в отношении политики западных держав, нежели Англия и Австрия. Ни тогда, ни впоследствии он ни разу не говорил со мной по-немецки.

На исходе сентября того же года я убедился, что моя поездка в Париж не понравилась нашему двору и усилила уже существовавшее недовольство мною, в особенности со стороны королевы Елизаветы. Во время поездки короля по Рейну на торжества по случаю постройки Кельнского собора я явился к королю в Кобленц и получил вместе с женой приглашение сопровождать его в Кельн на пароходе, но королева не удостоила мою жену ни малейшего внимания ни на пароходе, ни в Ремагене. Принц Прусский, заметив это, предложил моей жене руку и повел ее к столу. После обеда я просил позволения вернуться во Франкфурт, что мне и было разрешено.

Лишь зимой, в течение которой король снова приблизил меня к себе, он, сидя однажды против меня за столом, задал мне вопрос, каково мое мнение о Луи-Наполеоне; в тоне его звучала ирония. Я ответил: «Император Наполеон показался мне человеком умным и любезным, но не таким уж умницей, каким его считает свет, приписывая ему все, что ни делается: если в Восточной Азии дождь пойдет не вовремя, то и это стараются объяснить злокозненными махинациями императора. Особенно у нас привыкли считать его неким genie du mal [гением зла], у которого всегда на уме одни только пакости. Мне кажется, он доволен, когда может в тиши радоваться какому-нибудь доброму делу; его ум преувеличивают в ущерб его сердцу; в сущности он добродушен, и ему свойственно испытывать необычайную благодарность за каждую оказанную ему услугу».

Король рассмеялся так, что это меня задело, и я спросил, не будет ли мне позволено угадать, что в данный момент на уме его величества. Он разрешил мне это, и я сказал:

«Генерал фон Каниц читал в военной академии молодым офицерам лекции о наполеоновских походах. Некий любознательный слушатель спросил его, почему Наполеон упустил из виду такое-то и такое передвижение. Каниц отвечал: «Да, вот видите, что за человек был Наполеон, хороший парень, но глуп, донельзя глуп», что, разумеется, чрезвычайно рассмешило всех слушателей. Боюсь, что мысли вашего величества обо мне сходны с тем, что думал генерал фон Каниц о Наполеоне».

«Пожалуй, вы правы, – отвечал король, смеясь, – но я недостаточно знаю нынешнего Наполеона, чтобы оспаривать ваше мнение, будто сердце у него лучше, нежели голова». По некоторым мелочам, в которых обычно проявляются настроения двора, я заметил, что королеве мой взгляд не понравился.

IIНеудовольствие по поводу моих отношений с Наполеоном проистекало из понятия, или, точнее говоря, из слова «легитимизм»; в его современном смысле оно было сформулировано Талейраном, который в 1814 и 1815 гг. с большим успехом использовал это слово в интересах Бурбонов, как некую магическую формулу для отвода глаз.

Привожу здесь по этому поводу некоторые отрывки из моей переписки с Герлахом, которая относится к более позднему времени, но велась по поводу, явствующему уже из вышеприведенных выдержек.

«Франкфурт, 2 мая 1857 г.

…При всем единодушии с вами в вопросах внутренней политики я никак не могу усвоить ваш взгляд на внешнюю политику, заслуживающий, по-моему, вообще упрека в игнорировании реальностей. Вы исходите из того, что я будто бы жертвую принципом ради единичной импонирующей мне личности. Возражаю и против первого и против второго. Человек этот вовсе не импонирует мне. Склонность восхищаться людьми слабо развита у меня, да и глаза у меня так странно устроены, что я лучше различаю недостатки, нежели достоинства. Если мое последнее письмо написано в несколько приподнятом тоне, то прошу считать это не более, как риторическим приемом, которым я хотел подействовать на вас. Что же касается принципа, якобы принесенного мною в жертву, не могу вполне конкретно представить себе, что именно вы имеете в виду, и прошу вернуться к этому пункту в одном из последующих писем, так как я не хотел бы разойтись с вами принципиально. Если вы подразумеваете под этим принцип, который надлежит применить к Франции и ее легитимизму, то я утверждаю, конечно, что вполне подчиняю его моему специфически прусскому патриотизму; Франция интересует меня лишь постольку, поскольку она оказывает влияние на положение моего отечества; мы можем вести политику лишь с такой Францией, какая существует, и не исключать ее из [политических] комбинаций. Легитимный монарх вроде Людовика XIV – столь же враждебный элемент [для нас], как и Наполеон I, и если бы нынешний преемник Наполеона вздумал отказаться от престола и удалиться на покой, как частное лицо, он не сделал бы нам этим никакого одолжения, и Генрих V ему бы не наследовал; если даже посадить его [Генриха V] на вакантный, незанятый трон, он на нем не удержится. Как романтик, я могу пролить слезу о его судьбе; как дипломат, я был бы его верным слугой, будь я француз; но Франция, кто бы в данный момент ее ни возглавлял, остается для меня только фигурой, и притом неизбежной, в шахматной игре, [называемой] политикой, – игре, в которой я призван служить только моему королю и моей стране. Мое понятие о долге не позволяет мне оправдывать ни в себе, ни в других проявлений симпатий и антипатий к иностранным державам и лицам при исполнении служебных обязанностей на поприще внешней политики, ибо в этом таится зародыш неверности по отношению к монарху или стране, которой мы служим, в особенности если начинают ставить в зависимость от этого уже существующие дипломатические отношения и поддержание согласия в мирное время; тут уж, по-моему, прекращается всякая политика, а действует просто личный произвол. Подчинять интересы отечества личным чувствам любви или ненависти к чужому не в праве, по моему убеждению, даже король; однако он несет ответственность перед Богом, а не передо мною, поэтому я не касаюсь этого вопроса.

Или, быть может, вы находите принцип, которым я якобы пожертвовал, в формуле: пруссак непременно должен быть противником Франции? Из вышесказанного следует, что мое отношение к иностранным правительствам определяется не косными антипатиями, но лишь пользой или вредом, какой может, по моему разумению, произойти отсюда для Пруссии. Политика чувства вовсе не встречает взаимности – это исключительно прусская особенность; всякое иное правительство руководствуется в своих действиях только собственными интересами, как бы оно ни старалось прикрыть их правовыми или сентиментальными рассуждениями. Излияние наших чувств милостиво принимают, их используют, рассчитывая, что они не позволят нам уклониться от такого их использования; сообразно с этим с нами и обходятся, т. е. нас даже не благодарят, а просто почитают за удобного dupe [простофилю].

Я полагаю, вы согласитесь со мною, если я скажу, что наш престиж в Европе сейчас уже не тот, каким он был до 1848 г.; думаю даже, что все время с 1763 по 1848 г., – разумеется, за исключением периода с 1807 по 1813 г., – он стоял выше, чем теперь. Я признаю, что в соотношении наших сил с другими великими державами мы до 1806 г. были в смысле агрессии сильнее, чем теперь, но не с 1815 по 1848 г. Почти все были тогда тем же, чем они являются и теперь. Нам же приходится сказать словами пастушка из стихотворения Гете: «Я вниз в долину спустился, но сам не знаю как». Я не хочу сказать, что я это знаю, но, без сомнения, многое заключается в следующем обстоятельстве: мы ни с кем не находимся в союзе и не ведем никакой внешней политики, – именно активной [политики]; мы ограничиваемся лишь тем, что подбираем камешки, залетающие в наш огород, и по мере наших сил счищаем падающую на нас грязь. Говоря о союзах, я не подразумеваю под этим союзов оборонительных и наступательных, ибо миру не угрожает пока опасность, но все же намеки на возможность, вероятие или намерение заключить на случай войны тот или иной союз, примкнуть к той или иной группировке – эти-то намеки и лежат в основе влияния, которым какое-либо государство может теперь пользоваться в мирное время. Тот, кто в случае войны может очутиться в слабейшей группировке, склонен быть сговорчивее; тот, кто совершенно изолируется от других, отказывается тем самым от влияния, особенно если это самая слабая из великих держав. Союзы являются выражением общности интересов и намерений. Я не знаю, имеем ли мы сейчас в политике какие-либо осознанные цели и намерения; но что мы имеем интересы, об этом-то уж нам напомнят другие. Мы же можем рассчитывать пока на союз лишь с теми, чьи интересы наиболее многообразно скрещиваются и даже сталкиваются с нашими, а именно на союз с германскими государствами и с Австрией. Если мы намерены этим ограничить нашу внешнюю политику, то нам придется свыкнуться и с той мыслью, что в мирное время наше влияние на европейские дела будет сведено до семнадцатой части голосов в узком совете Союзного сейма, а в случае войны мы останемся одни во дворце Турн-и-Таксис с союзной конституцией в руках. Я спрашиваю вас: есть ли, скажите, в Европе хоть один кабинет, кроме венского, который был бы так кровно, естественно заинтересован в том, чтобы не допускать усиления Пруссии, а, напротив, уменьшить ее влияние в Германии; есть ли еще один кабинет, который преследовал бы эту цель более ревностно и искусно, который с таким хладнокровием и цинизмом руководствовался бы вообще в своей политике только собственными интересами и который дал бы нам, России и западным державам столько убедительных доказательств своего коварства и ненадежности в качестве союзника? Разве Австрия стесняется входить в любые, отвечающие ее выгодам, соглашения с заграницей и даже открыто угрожать ими членам Германского союза? Считаете ли вы императора Франца-Иосифа натурой, способной к жертвам и преданности вообще, а ради чуждых Австрии интересов – в особенности? Видите ли вы, с точки зрения «принципа», какую-нибудь разницу между его буольбаховским образом правления и наполеоновским? Глава последнего [Наполеон] сказал мне в Париже, что ему, «qui fais tous les efforts pour sortir de ce systeme de centralisation trop tendue qui en dernier lieu a pour pivot un gendarme secretaire et que je considere comme une des causes principales des malheurs de la France» [ «всячески старающемуся покончить с системой чрезмерной централизации, которая зиждется в низшей инстанции на полицейском писаре и которую я считаю одной из главных причин всех бедствий, постигших Францию»], очень странно видеть, как Австрия всеми силами стремится к такой централизации. Прошу вас далее ответить мне, не отделываясь уклончивыми выражениями: существуют ли еще помимо Австрии правительства, которые считали бы себя менее обязанными сделать что-либо для Пруссии, нежели средние немецкие государства? В мирное время они испытывают потребность играть роль в Германском союзе и в Таможенном союзе, оберегать свой суверенитет у наших границ, ссориться с фон дер Хейдтом, а во время войны их поведение по отношению к нам обусловливается боязнью или недоверием; ангел – и тот не в состоянии искоренить в них это недоверие, пока существуют географические карты, на которые они могут бросить взгляд. И еще один вопрос: неужели вы и его величество король в самом деле рассчитываете на Германский союз и на его армию в случае войны? Я имею в виду не революционную войну Франции против Германии, находящейся в союзе с Россией, а войну интересов (Interessenkrieg), когда Германия с Пруссией и Австрией оказались бы предоставленными самим себе. Если вы на это рассчитываете, то я не считаю возможным продолжать наш спор: значит, мы с вами исходим из совершенно различных предпосылок. Но что дает вам право предполагать, будто великий герцог Баденский или Дармштадтский, король Вюртембергский или Баварский возьмут на себя, в интересах Пруссии и Австрии, роль Леонида, если превосходство не на стороне этих держав и если никто не имеет ни малейшего основания верить в единодушие и взаимное доверие между Пруссией и Австрией? Едва ли король Макс заявит Наполеону в Фонтенебло, что только через его труп император перейдет границу Германии или Австрии.