Полная версия

Полная версияДеятельность светской и духовной власти по укреплению армии и флота России второй половины XIX – начала ХХ в. Монография

В Китае он обратил внимание на то, насколько сильно отличался похоронный обряд китайцев от христианского. Когда несли умершего, гремела китайская музыка. Сами похороны являли собой странное зрелище: огромный гроб-колода, впереди которого шла целая процессия – несли больших бумажных драконов, мулов, змеев, фонари, и дикая музыка завывала с громом барабанов [95, с. 56].

Воображение священника также поражали дикие нравы Востока: «Передают, что родители, обремененные большими семьями, не прочь бывают освободиться от лишнего рта и продают своего ребенка.

У одного коменданта станции в Маньчжурии мы встретили двух китайчат, прислуживающих за столом; говорит, что купил их. По дороге мне говорили, что офицеры Нежинского полка купили двух китайчат по семи рублей за каждого, между тем как осла дешевле 25 руб. китайцы не продадут. Мне даже как-то не верится: слишком уж дики и купля, и продажа» [95, с. 53].

Примечательным было и посещение китайской полицейской части. Она представляла собой очень большой двор, обнесенный высокой каменной стеной, внутри которого было множество грязных фанз; это – тюрьма. В тот день в ней находились хунхузы. Во дворе лежало штук 20 собак, в обязанности которых входило не только сторожить преступников, но и подлизывать их кровь после казни.

22 июля 1904 г. наш чиновник контроля был поражен страшным зрелищем. Бледный, взволнованный, он сообщил, что стал случайным свидетелем смертной казни: прямо на улице около полицейского дома за прелюбодеяние отрубили головы двум китаянкам. Головы эти в грязном мешке были брошены на улице, чтобы проходящие поучались супружеской верности. «Вот в какой стране мы сейчас находимся! И когда только Господь приведет нам выбраться отсюда?» – восклицает священник [95, с. 58].

Поразительной особенностью Китая начала XX в. было наличие рикш (людей, которые зарабатывали тем, что, запрягаясь вместо лошади, на себе перевозили других людей). С помощью рикш передвигались тогда и наши офицеры. На о. Митрофана эти люди-лошади производили тяжелое, угнетающее впечатление: «Бежит рикша, тяжело дышит, льет пот, выражение лица страдальческое, а в экипаже сидит подобный ему человек. Я не решился сесть ни разу. Особенно тяжелое впечатление оставил во мне один офицер громадного роста; развалившись в экипаже, он хлыстом тыкал усталого рикшу в спину и приговаривал: “Ну, лошадь, запузыривай!” И бедняга, хотевший немного пройтись, чтобы вздохнуть, снова бежит» [95, с. 59].

Думается, что такая реакция священника на наличие рикш и их тяжелый труд была обусловлена близким к ним социально-экономическим положением православного российского духовенства, к которому принадлежал о. Митрофан. Несмотря на преследования священников со стороны советской власти и причисление их советскими же исследователями к сословию эксплуататоров на протяжении всей русской истории, а позднее к аналогичному же классу общества, мы еще раз подчеркнем тот факт, что на священников не распространялась главная привилегия высшего сословия – владение крепостными душами [6, с. 41]. Подтверждает это и беспокойство священника о здоровье рикш. Так, он пишет: «Зато врачи утверждают, что добрая половина рикш страдает сердцем» [95, с. 59]. Должно быть, жизнь заставляла этих людей зарабатывать на пропитание таким способом. В условиях ведения Русско-японской войны в Китае неизбежно увеличилось количество военных. Соответственно число потребителей услуг рикш резко возросло, и они начали достаточно много зарабатывать. Причем люди не хотели отказываться от такого рода доходов, несмотря на то что деньги доставались им ценой собственного здоровья. По-видимому, все еще сказывалось тяжелое экономическое положение Китая после неудачной для него Китайско-японской войны конца XIX в. Представляется, что не лучше была и социально-политическая жизнь этой страны, потерявшей большое количество трудоспособного населения в результате употребления опиума, ведения «опиумных» войн с Великобританией, а также последствий Боксёрского восстания 1898 г., вспыхнувшего для борьбы с засильем иностранцев.

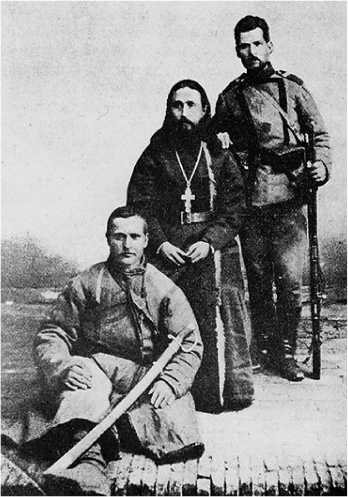

Ил. 49. Три друга: о. Митрофан, Ксенофонт (сидит) и Михаил

Большую помощь и утешение на передовой о. Митрофану оказывали его друзья. Их у него было двое: Ксенофонт и Михаил. Они всячески помогали батюшке. Когда он последним из своего воинского формирования заболел маньчжурской лихорадкой, а в Ляояне невозможно было достать ничего съестного, Ксенофонт, после исчезновения на какое-то время, достал двух цыплят. Затем, после такого же исчезновения, Михаил привез из Мукдена 10 так любимых батюшкой свежих лимонов. Даже лошадку протоиерея звали Другом. И это едва ли было случайностью: при переезде в Китай Друг покорил всех своей кротостью. Помощь друзей трогала священника до глубины души.

В этом китайском походе случались и чудеса. Так, когда с 25 июля по 1 августа 1904 г. непрерывно лил дождь и все промокло, отсырело и заплесневело: палатки, погребцы, белье, сапоги, кровати – все было зеленое. Немного сухарей, которые были у священника, сделались обратно хлебом, как будто и не сохли никогда. Со страхом и трепетом открыл он дароносицу. И что же? Святые Дары, к его глубокому удивлению и радости, не зацвели. «Видно, Господь хранит», – заключил батюшка [95, с. 64].

Тяготы войны подчас побуждали духовенство к проявлению не свойственных ему реакций. Так, прот. М.В. Сребрянский однажды порадовался факту существования табака! Проходя со своим полком по территории Китая, 31 декабря 1904 г. добрались до деревни Хоу-тзя-ти-ензы. Для ночлега было определено местное жилище – фанза, очень грязная и с таким ужасным запахом, что священник стремительно вылетел из нее по причине внезапной тошноты, решив ночевать у солдатского костра. Но солдаты позвали его обратно, сказав, что очень сильно надымили в фанзе сигарами и папиросами. По свидетельству священника, в помещении действительно стало сноснее, и он первый раз в жизни сказал спасибо табаку! [95, с. 218].

Когда наши военные формирования вступали в бои, о. Митрофану приходилось испытывать страх перед рвущимися неподалеку, в 100 шагах от него, японскими шимозами. Так было, например, в период Мукденских боев 23 февраля 1905 г.

Участие в боях для священника и военного доктора сменялось недолгими периодами отдыха. От постоянного недосыпания, несмотря на зиму с ее холодами, люди засыпали прямо на улице, подложив под голову камень и, как им казалось, пригревшись на солнышке. Так было 22 февраля 1905 г. [95, с. 252–253].

Занятия на войне у о. Митрофана были теми же самыми, что и у других военных священников: совершение богослужений и таинств, произнесение проповедей, служение молебнов перед боем, духовное окормление и наставление воинов, исповедь и причащение раненых и умирающих, по возможности оказание солдатам медицинской помощи, погребение умерших, служение панихид, ведение переписки с родственниками убитых, объезды полка.

О. Митрофан как образованный человек служил солдатам и тем, что делился с ними знаниями. Так, отвечая на вопрос: «Растут ли горы?», он рассказал военнослужащим об устройстве земли и образовании гор [95, с. 62].

Батюшка, чем мог, стремился помочь солдатам и офицерам. Раненых приносили не только из того полка, где служил священник, но и из соседнего. На войне, конечно, учитывают, но особо не разбирают, откуда поступают раненые: всем оказывается помощь. Священники также помогали всем нуждавшимся, принимали исповедь и приобщали Святых Христовых Таин. Однажды о. Митрофан, вспомнив, что у него в седле было немного коньяку, побежал, принес и дал всем раненым по полрюмочки. Страдальцы оживились, их укрыли, чем было можно [95, с. 250].

Искреннюю жалость протоиерей М.В. Сребрянский испытывал и к страдавшим от войны животным: «Привели раненую лошадь корнета Калинина. Он пересел на другую и продолжал сражаться. Бедная лошадка вся дрожит. Кровь льется из раны. Вскоре она повалилась на землю и издохла».

Замечал священник и реакцию домашних животных на войну. Входя на отведенную нашим войскам фанзу, он не встретил там ни души, поскольку китайцы, бросив все, уже убежали: ушли, очевидно, в чем были, так как все вещи в фанзе были на месте и топился кан. На дворе при этом бегали свиньи и собаки. Но они так испугались прихода наших, что забились за фанзу и прямо дрожали [95, с. 250, 254].

О своей участи военное духовенство на войне уже не думало, жалея людей и животных. Для перевозки тяжелых орудий – пушек – не хватало усилий со стороны только лошадей: вместе с лошадьми по ночам их перевозили и люди. От одного зрелища этого ада все сжималось в груди, а каково же было перевозившим?!

Оказывается, предприимчивые китайцы по приходе нашей армии за необходимые товары, выражаясь языком некоторых, «драли безбожные цены». Тем не менее из сочувствия к этим людям, разоренным войной, наши воины и духовенство давали им деньги. Интересно, что за потоптанные поля наша страна после окончания войны обязалась выплатить Китаю казенную компенсацию! [95, с. 80, 83]. Это к слову о «бесчеловечной эксплуатации трудящихся» при царском режиме.

За время участия в Русско-японской войне протоиереем М. В. Сребрянским было произнесено немало проповедей для солдатского и офицерского состава эскадронов его полка. Так, после гибели в бою и погребения с отпеванием двух солдат и офицера священник долго беседовал с воинами эскадронов, увещевая их помнить данную ими военную присягу. И, в связи с приближением праздника Успения Пресвятой Богородицы, всегда держать в памяти то, что смерть не есть уничтожение, а только успение («уснуть» от у-сп-нуть), что и за гробом продолжается жизнь и благо тому, кто перейдет ко Господу со спокойной совестью. Просил их постараться в трудах, болезнях и сражениях не унывать, а все силы души и тела направить к тому, чтобы честно исполнить здесь на земле свой долг воина-христиа-нина, а там – хотя бы и смерть, она тогда – блаженство. Просил их также не сквернословить, объяснив, как это оскорбительно для Бога и людей [95, с. 69].

Нужно сказать, что проповеди священников на войне оказывали на солдат и офицеров самое благоприятное воздействие. Наступало всеобщее воодушевление, которое поднимало воинский патриотический дух на новую высоту, побуждая людей служить так, чтобы достойно продолжить страницы героической военной истории России. Приведем поучение, произнесенное на могиле погибшего офицера. В память об умершем о. Митрофан сказал: «Лежащий в этой могиле ваш боевой товарищ своей смертью свидетельствует, что истинно любил святые принципы: православную веру, Царя и Отечество; защищая их, он не пожалел и жизни своей. Он, очевидно, твердо помнил данную им присягу и исполнил ее буквально до последней капли крови. Слава да будет усопшему между живыми, Царство Небесное да даст ему Господь на Небе! И нам, живым, да будет он, первомученик наш, воодушевляющим примером!» – так заключил он свою речь.

Какова же была реакция на поучительные слова православного священника? На панихиде царило общее воодушевление, все усердно молились. Многие офицеры все время стояли на коленях, некоторые плакали. Батюшка отпел и погребенных рядом с Гончаровым неизвестных героев Филиппа и Сергия, пехотинцев. Пропели вечную память, бросили по горсти земли на дорогую могилу. Перед начавшимся неподалеку боем благословились. Офицеры еще раз опустились перед могилой товарища на колени и простились с ним навеки [95, с. 69].

В понимании простых солдат наличие на войне священника было великим благом. 22 июня 1905 г. о. Митрофан записал, что похоронил по-христиански 7 человек. «И как же радовались солдатики-товарищи! Зная, что есть священник, они на седле везли ко мне мертвых, лишь бы они были отпеты: так дорожили они этим» [95, с. 310].

И вот, как бы в противоположность этому простому, безыскусно-трогательному и абсолютно понятному восприятию веры простецами, в «Дневнике» мы встречаем, например, и такую картину, свидетельствующую о том, как далеко уже зашел процесс явного забвения простых религиозных истин среди некоторых представителей образованной части населения страны. Перед самым Новым годом, 31 декабря 1904 г. священник причащал раненых солдат. «Подхожу к раненому, открываю шинель, спрашиваю: “Не желаешь ли, я приобщу тебя Святых Христовых Таин? Господь есть первый врач наших душ и телес”. Ответ всегда один: “Очень рад! Пожалуйста, батюшка”. <…> Подхожу к одной арбе. Лежит раненый офицер Приморского драгунского полка. На мое предложение приобщиться Святых Таин он говорит: “Да я, батюшка, еще не собираюсь умирать”. Вот как глубоко укоренился ложный взгляд на святое причащение больных! “Причастие, – говорю ему, – не в могилу ведет, а соединяет с Богом и дает силы терпеливо перенести страдания, тем более что нам предстоит еще верст 200 пути”. “Благодарю Вас. Согласен”,– отвечает. И офицер приобщился на арбе» [95, с. 216–217].

В связи с этим невольно вспоминается случай, описанный протоиереем Михаилом Ардовым в его книге «Мелочи архи…, прото… и просто иерейской жизни». Рассказывая о покойном архиепископе Киприане (в миру Михаиле Викентьевиче Зернове) (1911–1987), выходце из интеллигентской среды, он, между прочим, приводит следующий сюжет из его биографии: «Уже после смерти архиепископа протоиерей Д. С. поведал мне об их совместной поездке в Японию. "Владыка меня там поразил. Мы были на приеме у советского посла, и тот, между прочим, сказал нам: “Я лично от Церкви далек, религия меня совершенно не интересует”. А владыка Киприан ему на это говорит: “Это вполне понятно. Религиозными бывают люди или совсем простые, или высокообразованные””» [4] Действительно, так метко и емко указать человеку на его мнимую образованность мог только представитель духовенства!

Царь, со своей стороны, тоже, как мог, подбадривал наши войска. Известно, что во время Русско-японской войны в царской семье родился наследник. 13 августа 1904 г. на фронте была получена телеграмма от Императора. В ней он всю маньчжурскую армию назначил восприемниками цесаревича Алексея Николаевича. По свидетельству священника, это очень ободрило всех и обрадовало [95, с. 70].

Проповеди обычно произносятся для наставления верующих. Для этого духовенство опирается на жизнь и деяния реально живших людей, будь то библейские герои или известные лица российской и мировой истории. Методика здесь такая: священники обращают наше внимание на благие и поучительные примеры святых, призывая подражать им.

Из года в год священники произносят проповеди, посвященные великим праздникам и христианским святым. Но проповеди эти нельзя назвать однообразными. Дело в том что, при внимательном рассмотрении жития святых, подобно Евангелию, представляют собой неиссякаемый кладезь для назидания. Они многогранны в своих проявлениях, имеют многие, зачастую не очевидные аспекты, которые и дают повод вновь и вновь обращаться к ним и более глубоко задумываться над подвижнической жизнью святых. Люди по-разному приходят к вере, ибо, как известно, пути Господни неисповедимы. Подобно тому, как математическая задача часто может иметь несколько способов для решения, так и дорога к храму у каждого человека – своя. Главным здесь, по нашему глубокому убеждению, является то, что путей решения задачи может быть много, а вот правильный ответ – только один!

В день усекновения главы Иоанна Предтечи 29 августа (11 сентября) 1905 г. о. Митрофан обратился к жизни святого Иоанна Крестителя. Его подвиг состоял в том, что, получив указание свыше нести тяжелое служение путем проповеди людям покаяния, очищения от грехов, в течение своей земной жизни самоотверженно исполнял это служение, забывая о себе и своих потребностях. Он честно, подвижнически, мученически выполнил долг свой: даже из темницы проповедовал, пока не сподобился мученической кончины. И теперь на нем венец победы – вечная блаженная жизнь с Христом и Его Пречистой Матерью.

О. Митрофан просил молящихся подражать св. Предтече, то есть верить, что каждое служение земное дается человеку Богом, и все неуспехи в делах бывают оттого, что люди забывают об этом и работают не самоотверженно, не подвижнически, а лениво, кое-как. Просил помнить, что если честно делать свое дело, то непременно будут скорби, испытания: каждое дело тогда – крест. Но так и должно, и духом падать от этого не только не приходится, а, наоборот, с увеличением скорбей необходимо увеличивать энергию и бодрость, ни под каким видом не сдаваться. И тогда венец Предтечи будет наградой для такого человека [95, с. 84–85].

Конечно, такие проповеди оказывали глубокое влияние на солдат и офицеров. И этому имелась очень простая причина: священники, как врачи духовные, объясняли истинное устроение жизни, просто, подробно и доходчиво показывая духовные причинно-следственные связи. Каждому было доступно понимание проповеди, независимо от возраста, уровня образования и социального положения слушателей. Сам Бог – прост, поэтому и проповедь всегда проста и понятна, она истинно просвещает людей. Понимание истины успокаивает человека; успокаивало оно и воинов. И это неудивительно, ибо Христос со страниц Евангелия призывает: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» [44, гл. 11, ст. 28–30].

Сегодня такую работу военных священников попытались бы подвести и назвать психологической помощью военнослужащим. Но в том-то и дело, что это было не психологическое воздействие на человека, а просвещение Истиной! Именно с этим проявлением Истины, исходившим от священников, опиравшихся на Писание и Предание, так яростно боролись большевики после революции, уничтожая духовенство, религию, Церковь с ее знанием Истины.

Священник опирался и на жития великих русских святых. На примере св. князя Александра Невского (в монашестве Алексия) он призывал во всякое время и во всяком положении спасаться, то есть хранить несомненную веру, питать надежду на благодатную помощь Господа, творить молитву, блюсти чистоту сердца, слова и дела, вообще следить за собою, за исполнением заповедей Божиих, так как грех – всегда грех: и в мирное, и в военное время [95, с. 85].

Будучи созидателем и истинным патриотом Родины, о. Митрофан глубоко негативно относился к тем разрушительным мыслям, которые пропагандировали русские газеты времен Русско-японской войны, а заодно и первой буржуазно-демократической революции в России: «До чего надоели русские газеты с их руготнёй! Омерзительно невыносимо. Эй, где вы, Минин и Пожарский? Слышите ли вы, что ваши пламенные речи об “алтаре Отечества” и “духе русском” теперь называют “избитыми фразами”? А тогда тоже были непорядки. Русские военачальники, бояре, самые воины тоже не все были на высоте. Однако доблестный Минин, стоявши на площади Нижнего Новгорода, не начал публично критиковать то, что тогда происходило, а сказал одно, что каждый должен сказать во время войны: “Россия бедствует, заложим жен и детей и выручим Отечество”. И выручили. А какая цензура стесняла тогда Минина сказать правду? Он был вполне свободен в слове. Просто он истинно любил Россию, жалел, спасал дух россиян.

А нынешние писаки-казнители не хотят отложить своих, иногда, может быть, и справедливых, обличений, а неистово вопя теперь, возмущают нас, трудящихся здесь, и положительно терзают россиян, окончательно доколачивают несчастных наших оставшихся дома родных. Бессовестные и безжалостные палачи наши! Будто вам мало времени будет после войны ругаться и писать всякие “правды” о России, верные и неверные?» [95, с. 220–221].

По поводу плохого снабжения нашей армии священник также высказался вполне определенно: «Кстати, о солдатских письмах, на которых очень любят основывать свои обвинения обличители. В армии всегда, конечно, найдутся такие солдатишки, которые, имея все, пишут и пишут родным о своих бедствиях и заканчивают письма обыкновенно просьбой прислать денег. Это даже и в мирное время бывает. Такие ужасы расписывают, что прямо страсть. А на поверку? Врет. Еще раз утверждаю, как проживший уже 7 месяцев на войне: ели и едят солдаты всегда хорошо: а если были дни и даже недели, когда ели сухари и реже получали горячую пишу, то ведь надо же понять, что здесь война, а не пикник. Но в общем такого времени было очень мало. Чай, сахар всегда есть и были. Одежда и обувь на зиму? Многое теплое пришло вовремя. Кому недостало, того одел город Мукден: ведь торговля не останавливалась ни на минуту. И вот была закуплена масса китайских белых полушубков, ватных халатов под шинель, ватных штанов, одеял, чулок. Никто у нас замерзать и не думал. Кажется, нам здесь повиднее и лучше знать, чем всякому другому, если смотреть из Москвы или Петербурга, слушая при этом отсюда разные сплетни» [95, с. 221].

За время похода священник не раз восхищался и удивлялся подвигам солдат и офицеров. Так, 13 августа 1904 г. он рассказал о подлинно геройском поступке корнета Крупского, который спас солдата, опрокинутого водой при переправе через разлившуюся от дождей реку На берегу стоял пехотный полк, но спасать его никто не решился, поскольку это означало идти почти на верную смерть. В это время к реке подъехал Крупский. Волны кипели. Но он, видя, что его брат во Христе, пайщик службы царской, боевой товарищ погибает и, с другой стороны, помня евангельский завет «Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя» и завет воинский «Сам погибай, а товарища выручай», не рассуждая, бросился с конем в бушующие волны. При этом волна сбила коня и перевернула, но корнет успел соскочить с него и ухватиться за стремя и, подхватив под локоть утопающего, со страшной опасностью для собственной жизни, доплыл с ним до берега. «Да, жив еще дух Христов и дух истинного товарищества между нашими воинами. Да благословит их Бог!» – заключил о. Митрофан [95, с. 70–71].

Запись от 8 января 1905 г. посвящена погребению двух героев: корнета Романова и вольноопределяющегося Киндякова. Корнет Романов, ведя свой взвод на японский окоп под городом Инкоу, воскликнул: «Братцы! За мной в окоп! Вперед и только вперед!», – и тут же был сражен 4 пулями. Его подхватили фельдшер и унтер-офицер, на их руках он и скончался.

На вопрос батюшки «Что побудило Вас идти на войну?» Киндяков ответил так: «Сознание, что я молод и русский, хотя я окончил университет и мог бы, понятно, поступить на гражданскую службу, но, когда Отечество страдает, то, мне кажется, каждый, способный носить оружие, должен предложить свои услуги и силы Отечеству для его защиты. Примут или нет – это другой вопрос, но предложить должен. Я так и поступил. Приняли. Вот душа моя и покойна: исполняю свой долг». И исполнил. Только 2 дня прошло после этого. Его эскадрон пошел в атаку, и Киндяков отважно сражался. Японской саблей был легко ранен в руку, но остался в строю. 30 декабря под Инкоу вместе с Романовым храбро пошел на окоп, пламенными словами воодушевляя солдат, был ранен в ногу… И все равно шел. И только пуля, пробившая ему грудь и легкие, остановила его: он упал. На перевязочном пункте с верою и благоговением приобщился он Святых Таин, и говорит священнику: «Скажите всем, что я счастлив, выполнив до конца свой долг». Сам снял с груди окровавленный Георгиевский крест и завещал его эскадрону.

«Ну, разве это не истинно русские люди, герои, у которых нужно целовать край одежды!» – восклицает батюшка при погребении. И, как будто уже для нашего времени, продолжает: «Грустно и в то же время как-то радостно на душе. Ведь теперь в России такое множество измельчавших душонок, которые готовы все критиковать, разбивать, кричать о доле, а при первой необходимости на самом деле совершить подвиг и тем исполнить свой долг тотчас прячутся куда-то или начинают изворачиваться. При множестве подобного сорта людей видеть пред собою действительно подвижников, своей кровью и смертью запечатлевших верность долгу и любовь к Царю и Родине, весьма и весьма отрадно» [95, с. 225–226].

Когда Русско-японская война уже была бесповоротно проиграна, многие наши военные и слышать не хотели о мире. Например, генерал Мищенко, который находился на театре военных действий с самого начала войны и все время на фланге передовых позиций. Был довольно серьезно ранен, но все равно воевал. Теперь, когда он бывал сердит, это означало, что кто-то говорил с ним о мире. «Истинный патриот и честный воин этот дивный генерал», – отзывался о нем о. Митрофан Сребрянский.

С нетерпением ждали наши воины и священники возвращения с войны. Но заключаемый мирный договор их, конечно, не радовал. Грустным был и молебен по поводу заключения мира. Не привыкла русская армия так встречать окончание войны. У многих на глазах были слезы. Никаких торжеств. Молча выслушали манифест и молча же потом разошлись с площади, как после похорон. Да, даром опозорена армия, сражавшаяся в неимоверно неблагоприятных условиях, заключил священник.