Полная версия:

Конкистадоры: Новая история открытия и завоевания Америки

Фернандо Сервантес

Конкистадоры: Новая история открытия и завоевания Америки

Переводчик: Александр Свистунов

Научный редактор: Андрей Кофман

Редактор: Петр Фаворов

Издатель: Павел Подкосов

Руководитель проекта: Александра Шувалова

Арт-директор: Юрий Буга

Дизайнер: Денис Изотов

Корректоры: Елена Воеводина, Зоя Скобелкина

Верстка: Андрей Фоминов

Верстка ePub: Юлия Юсупова

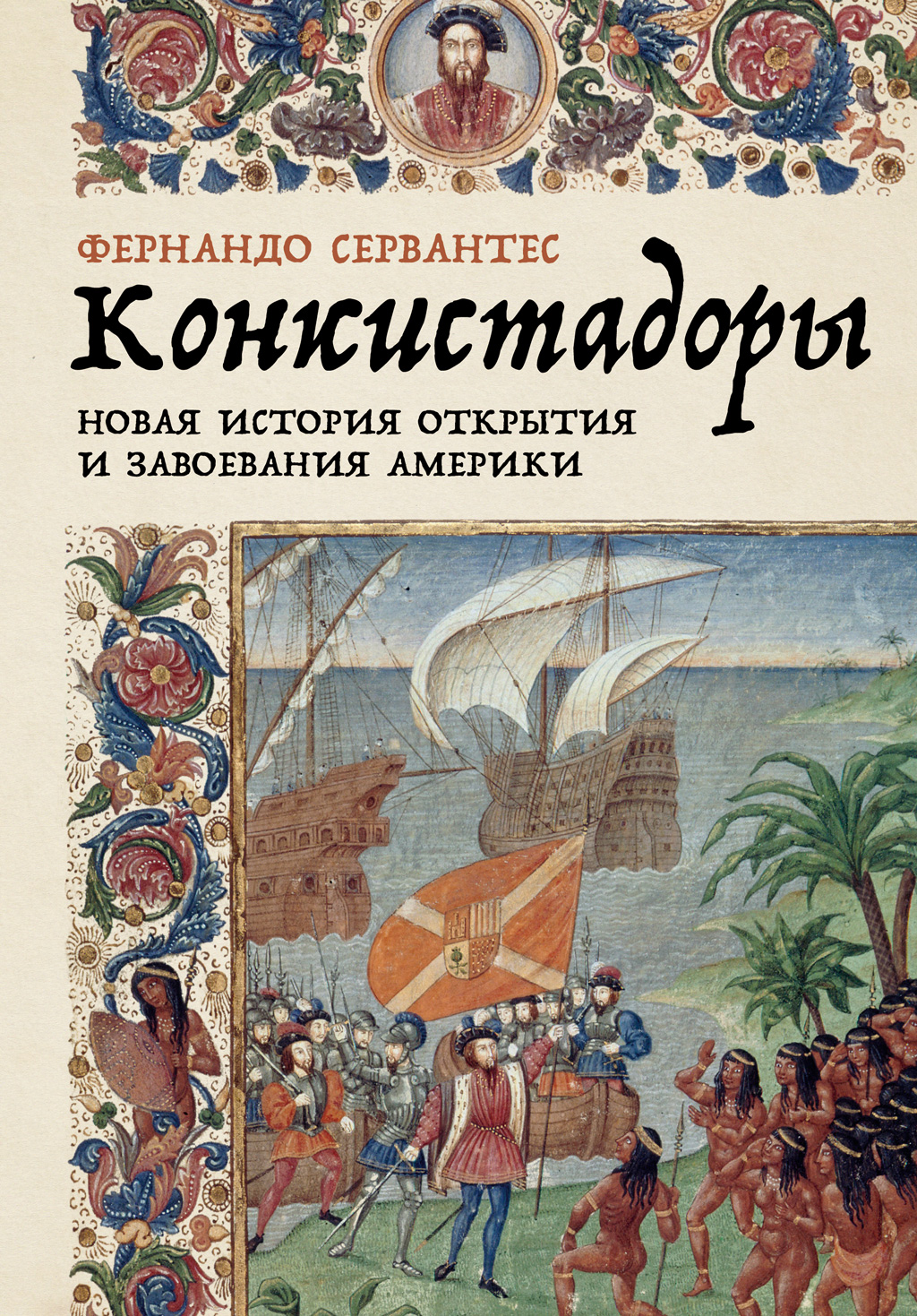

Иллюстрация на обложке: «Высадка Фернандо Кортеса и встреча с туземцами в Мексике в 1519 г., из книги XVI века» Album/British Library/Legion-Media

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Fernando Cervantes, 2020

© Издание на русском языке, перевод, оформление.

ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

* * *

Брендану и Аннабель

τὸ ἀργύριον αὐτοῦ οὐκ ἔδωκεν ἐπὶ τόκῳ

Вступление

«Ты целый мир соединить и справить смогла в себе»{1}. Этими словами поэт эпохи Возрождения Фернандо де Эррера обращался к своей родной Севилье в середине XVI в.[1] С блестящей краткостью эта фраза выразила изменения беспрецедентных масштабов: всего за несколько десятилетий андалузский город на окраине Европы превратился, по сути, в столицу величайшей империи, которую когда-либо видел мир. Под властью Карла V из династии Габсбургов эта империя соединяла средневековый христианский мир и лежащий на другом краю Атлантики американский Новый Свет. Нам хорошо знакома история, лежащая в основе резкого взлета Севильи. В 1492 г. эксцентричный генуэзский моряк по имени Христофор Колумб, надеясь пересечь Атлантический океан и тем самым достичь Индии, наткнулся на несколько островов в Карибском море. За этим последовала череда новых экспедиций, завершившихся блестящим завоеванием двух грозных цивилизаций: ацтеков Мексики, покоренных Эрнаном Кортесом в 1521 г., и инков Перу, побежденных Франсиско Писарро примерно десятилетием позднее. Побеждая, убивая и подчиняя местных жителей от имени императора из дома Габсбургов и самого Бога, оба они называли себя «конкистадорами».

Эти огромные новоприобретенные территории уже вскоре несли на себе следы пребывания энергичных и часто алчных поселенцев. Мужские и женские монастыри; соборы, церкви и кладбища; дворцы, особняки и торговые предприятия, соединенные сетью дорог, – все это через короткий промежуток времени стало определять местный ландшафт. Преобразования прошли быстро, в огромном – с точки зрения туземцев, часто травмирующем – масштабе и с непоколебимой величественностью, не оставлявшей сомнений в том, что захватчики планировали жить и править тут вечно. Термин «конкистадор» вскоре приобрел устойчивый смысл: на протяжении веков он был частью сознания информированной публики. Как сформулировал в свое время Томас Маколей, «каждый школьник знает, кто посадил в тюрьму Монтесуму и кто задушил Атауальпу»[2]. Пропитанную духом своего времени фразу Маколея сегодня невозможно повторять без мучительной неловкости. В школьном курсе истории давно нет представления об испанских конкистадорах как о блистательных искателях приключений: их куда чаще рассматривают как беспощадных переселенцев, виновных в жестоком геноциде мирных цивилизаций, ставшем первым грандиозным опытом колониализма раннего Нового времени – постыдного эпизода, который должен вызывать чувство глубокого отвращения у любого европейца.

Тем не менее то осуждение, с которым мы смотрим на конкистадоров, часто гораздо больше говорит о нашем собственном чувстве стыда за разрушительные последствия экспансии европейских государств для мира и его природы, чем о людях, запустивших эти процессы, даже не подозревая, к чему они в итоге приведут. Поэтому есть риск, что понятное чувство отвращения скрывает от нас те аспекты позднесредневековой религиозной культуры, которые лежали в основе представлений и деяний конкистадоров. Мы можем легко позабыть, что эти люди вызывали всеобщее восхищение своих современников, особенно англичан, которые рассказывали о деяниях Кортеса и Писарро с нескрываемым уважением и одобрением[3]. Каким бы мимолетным ни было это восхищение, оно отчасти сохранялось в различных формах и даже укрепилось в XIX в., когда находившиеся под влиянием романтизма путешественники часто оказывались очарованными причудливым и экзотическим миром, который приветствовал их, когда они пересекали Пиренеи. «Что за страна для путешественника! В любом постоялом дворе приключений не меньше, чем в зачарованном замке, любая трапеза едва ли не колдовство!»{2} – восклицал Вашингтон Ирвинг[4]. Нечто подобное оставалось правдой даже в 1949 г., когда знаменитый автор травелогов Патрик Ли Фермор ухватился за предложение принять участие в работе над новым циклом о путешественниках и исследователях: в письме Эдварду Шеклтону – сыну исследователя Антарктики – Фермор предложил в качестве идеи для публикации биографию пылкого товарища Кортеса Педро де Альварадо, сформулировав эту тему в терминах, которые недвусмысленно напоминают о текстах Уильяма Прескотта[5]. «История Альварадо настолько захватывает дух, – писал Фермор, – что ее практически невозможно рассказать скучно». Более того, «в ней, надо признать, есть удивительная драматическая завершенность!»[6]

В наши дни от такого восхищенного и чуждого критике энтузиазма почти ничего не осталось – и это явно к лучшему. Однако наше собственное восприятие конкистадоров оказалось сплетено с поразительно стойким мифом, согласно которому в истории Испании нет ничего, кроме жестоких деяний во имя политической реакции и религиозного фанатизма. Истоки этого мифа следует искать в разнообразных откликах на стремительный взлет державы испанских Габсбургов в XVI в. Поскольку это явление совпало с быстрым распространением печатного дела, неудивительно, что испанские Габсбурги стали первыми жертвами пропагандистов. Эта тенденция достигла апогея в 1581 г., когда была опубликована «Апология» (Apologie) Вильгельма Молчаливого, принца Оранского, – искусная филиппика, благодаря которой лидер антииспанского восстания в Нидерландах надеялся заручиться поддержкой своего дела, выставляя все испанское в самом мрачном свете. Его личным исчадием ада был сын и наследник Карла V, Филипп II, преступления которого, как утверждалось в тексте, включали всё: от двуличия и прелюбодеяния до инцеста и убийства собственных жены и сына[7]. И, конечно же, в центре этих обвинений всегда находились конкистадоры: Вильгельм лично тщательно отобрал изобличающие описания зверств конкистадоров, которые испанские «защитники индейцев» неустанно воспроизводили с конкретной целью – шокировать кастильские власти и заставить их пойти на реформы. Главной в череде подобных публикаций была имевшая сенсационный успех полемическая работа Бартоломе де Лас Касаса «Кратчайшая реляция о разрушении Индий» (Brevísima relación de la destrucción de las Indias), которой было суждено захватить воображение европейцев на долгие столетия, не в последнюю очередь благодаря наглядности, которую гарантировали яркие гравюры работы Теодора де Бри. Но если в основе этого искаженного образа лежала антигабсбургская пропаганда, то его живучесть объяснялась, и это еще более важно, отсутствием реакции на него в самой Испании. Ибо к тому времени, когда антигабсбургские мифы стали господствовать в массовом сознании, Испания и те, кто стремился защищать ее интересы, оказались все в большей мере одержимы обидным вопросом упадка страны. Проникновенные сочинения так называемых arbitristas – самозваных аналитиков недугов испанской монархии Габсбургов – едва ли могли оказаться адекватным ответом на ставший настолько господствующим негатив[8].

Нам важно не сводить многогранный и сложно устроенный мир конкистадоров к примитивной карикатуре. Наши воззрения на их многочисленные зверства должны опираться на исторический контекст. Реальность, в которой они существовали, представляла собой не жестокий, отсталый и преисполненный мракобесия и фанатизма миф пропаганды. Это был позднесредневековый мир Крестовых походов, мир, едва покончивший с последними мусульманскими государствами на территории континентальной Европы. Сразу после падения Гранады и изгнания евреев из Испании в 1492 г. европейцы неожиданно столкнулись с новым вызовом, поначалу не столь очевидным, но в конечном итоге неизбежным. Им предстояло решительно перерисовать карту известного им мира, чтобы приспособиться к новой реальности, в которой их ждал не чаемый стесненными в средствах монархами короткий путь к богатствам «Индий», но огромный и доселе неизвестный континент. Дух собственничества и корысти, порожденный такими обстоятельствами, не следует рассматривать в изоляции от мощного настроя на гуманистические и религиозные реформы, характерного для Испании времен позднего Средневековья[9]. Это был мир, который не видел внутреннего противоречия в попытках устанавливать формы правления, которые держались одновременно на благородстве и алчности. Частые заявления конкистадоров, что они отправились в «Индии», чтобы «послужить Богу и королю, а также разбогатеть», должны, по меткому замечанию Джона Эллиотта, звучать для нас как «обезоруживающая откровенность»[10], а не лицемерная попытка скрыть низменные и аморальные мотивы.

Моя задача при написании этой книги состояла в том, чтобы поместить конкистадоров именно в такой контекст. В ходе этого эксперимента я должен был реконструировать мир, из-за мифов и предрассудков ставший для нас почти таким же чуждым, как мир Америки – для самих конкистадоров. Наше нежелание принимать во внимание это обстоятельство во многом объясняет ту легкость, с которой мы присоединяемся к ставшим столь расхожими обличениям. Однако чаще всего такое отношение коренится в полнейшем незнании религиозной культуры позднесредневековой Европы, которая сформировала и взрастила конкистадоров.

Обратившись к дневникам, письмам, хроникам, биографиям, наставлениям, историям, эпосам, панегирикам и полемическим трактатам, написанным как самими конкистадорами, так и их сторонниками и хулителями, я попытался рассказать знакомую историю так, чтобы она порой раскрывалась с удивительных и неизведанных сторон. Конкистадоры, вполне в духе позднего Средневековья не различавшие для себя веру и славу, а также являвшиеся приверженцами тех форм политической организации, в которых любое разделение светских и духовных вопросов выглядело абсурдом, могут показаться нам безнадежными ретроградами. Тем не менее, несмотря на все их неоспоримые недостатки, история конкистадоров может быть адекватно оценена только в том случае, если мы будем открыты и восприимчивы к культуре их мира, который, каким бы чуждым он нам ни казался, был таким же человеческим и столь же подверженным ошибкам, как и наш собственный.

Часть первая

Открытия

1492–1511 гг.

Глава 1

Море-океан

В холодный январский день 1492 г. где-то по андалузской глубинке медленно ехал на муле несколько эксцентричный мужчина. Высокий, светлоглазый Христофор Колумб – сорока лет от роду – направлялся во францисканский монастырь Санта-Мария-де-ла-Рабида неподалеку от Севильи, с несколькими монахами которого он сдружился. Он только что посетил Гранаду – город, почти восемь столетий находившийся под властью мавров, но 2 января сданный испанским монархам Изабелле I Кастильской и Фердинанду II Арагонскому, которых Колумб как раз надеялся убедить поддержать предложенный им план морского плавания в Индию через Атлантику. К сожалению, после столь знаменательной победы супруги были заняты более насущными делами, поэтому Колумб, изнуренный долгими годами обивания королевских порогов, решил вернуться к друзьям-францисканцам, где его ждал относительный комфорт.

Его путь ко двору Изабеллы и Фердинанда не был ни быстрым, ни прямым. Авантюры, торговля и жажда наживы были у него в крови. Его родная Генуя долгое время являлась одним из самых динамично развивающихся и влиятельных городов-государств Европы, создав обширную сеть центров производства и обмена по всему Восточному и Западному Средиземноморью. В частности, контроль Генуи над морскими путями в районе Пиренейского полуострова и Северной Африки обеспечил ей безоговорочное первенство в растущей торговле между портами Средиземного моря и Атлантического океана. Когда примерно пятьюдесятью годами позднее Себастьян Мюнстер опубликовал свою «Космографию» (Cosmographia), он знаменитым образом изобразил Генуэзскую республику в виде двуликого, как Янус, и стоящего на двух мирах внушительного мужчины с развитой мускулатурой, держащего пышную виноградную лозу в правой руке и огромный ключ – в левой. Этот образ представлял собой явную попытку совместить средневековую легенду, связывающую название Генуи с именем Януса, или Яноса, ее предполагаемого основателя родом из Трои, и более поздние представления о Генуе как о двери (ianua на латыни), ведущей к Геркулесовым столбам, то есть к тому самому месту, которое на протяжении веков служило морякам предупреждением, чтобы они не рисковали идти дальше – non plus ultra.

Несмотря на внушительный вид фигуры из книги Мюнстера, источник силы генуэзцев, как это ни парадоксально, заключался в их относительной слабости. Генуя не имела ни одной из характеристик, которые мы привыкли ассоциировать с государством, не говоря уже об империи. Генуэзские торговцы процветали благодаря своей гибкости и семейной солидарности. Они охотно искали покровительства иностранных государей, пока это не разрывало узы дружбы и родства с их собственными соотечественниками. Это, конечно, не было отличительной чертой именно генуэзцев, но, как показывает пример современной турецкой Галаты, генуэзцы обладали особенной способностью воспроизводить свой уклад жизни везде, куда бы они ни попали. Это позволяло им легко приспосабливаться не только к разным природным условиям, но и к торговле самыми разными товарами – от рабов с берегов Черного моря, квасцов из Фокеи и зерна с Кипра и дунайских равнин до мастики с Хиоса и пряностей, которые венецианцы поставляли через Александрию и Бейрут.

Это умение приспосабливаться им пригодилось. В 1453 г. генуэзский – и, соответственно, общеевропейский – торговый путь к прибыльным рынкам Азии внезапно оказался перекрыт в результате османского завоевания Константинополя, великого евразийского города на Босфоре. Теперь турки-османы не только представляли военную угрозу для всего христианского мира, но и перерезали ему линии снабжения – «шелковые пути», от которых так зависела генуэзская торговля, поскольку по этим маршрутам возили всё – от сахара и экзотических тканей до квасцов, которые использовались для закрепления текстильных красителей и потому были жизненно важны для европейского суконного производства. Это, в свою очередь, положило конец былому торговому могуществу Кафы, генуэзской колонии в Крыму[11]. Генуе пришлось искать новые возможности для торговли в других регионах. Вскоре под руководством генуэзских купцов шелк и сахар высокого качества начали производить Сицилия и Алгарве. А королевство Гранада – единственный оставшийся исламский анклав в Испании – стало для генуэзцев особенно привлекательным партнером не только из-за шелка, шафрана, сахара и цитрусовых, которыми оно располагало, но и из-за привилегированного доступа к Магрибу (северо-западу Африки) и столь желанных поставок золота из земель, лежащих к югу от Сахары. Короче говоря, османское завоевание Константинополя заставило купцов и торговцев по всему христианскому миру решительно обратить свой взор на запад. И одними из первых тут были генуэзцы, которые нашли для себя надежную базу в Португалии.

В XV в. Португалия играла роль, которую можно сравнить с тем, что в XII в. значили для мира Генуя и Венеция, а в XVII в. – Амстердам. Когда грандиозный экономический спад, последовавший за поразившей Европу в XIV в. «черной смертью» вынудил Венецию и Геную сосредоточить свои интересы на землевладении и финансах соответственно, Лиссабон остался торговым и портовым центром, связывавшим Средиземное море с Англией и Северной Европой. Великие итальянские купеческие семьи, такие как Барди из Флоренции и Ломеллини из Венеции, соперничали за право иметь штаб-квартиру в Лиссабоне с предпринимателями из Фландрии и Каталонии. Преимущества этого города превратили Португалию в важнейший экономический и морской центр Европы того времени. Она оказалась ключевым союзником Англии в Столетней войне. Блестящим памятником победе англо-португальских сил над Кастилией при Алжубарроте в августе 1385 г. стал построенный ценой огромных усилий великолепный монастырь Санта-Мария-да-Витория в Баталье, примерно на полпути между Лиссабоном и Коимброй. Отличительной чертой монастыря был пышный декор в виде канатов, якорей, кораллов, раковин и волн – яркое визуальное подтверждение того, что Португалия переняла наследие Италии. Вскоре греческие владения Венеции на Хиосе и Крите послужат образцом для Мадейры и Канарских островов. Кроме того, дипломатический союз между Англией и Португалией, закрепленный в Виндзорском договоре 1386 г., со временем обеспечил английским – и особенно бристольским – купцам богатый опыт длительных плаваний и тесные связи со страной, которая была самой обширной морской империей той эпохи[12].

Начиная с 1420-х гг. королевство Португалия, руководимое принцем Энрике, впоследствии известным как Мореплаватель, организовывало экспедиции вдоль западноафриканского побережья с целью установления прямой морской торговли золотом, слоновой костью и рабами с королевствами к югу от Сахары. Так можно было более не полагаться на пролегавшие через Сахару караванные маршруты, находившиеся под контролем арабских торговцев[13]. К концу XV в. португальцы нанесли на карту все западное побережье Африки до мыса Доброй Надежды, по ходу дела колонизировав Мадейру, Азорские острова и острова Зеленого Мыса. Их пример был заразителен. Далеко к северу купцы из английского Бристоля снаряжали атлантические экспедиции. Хотя большая часть их торговли приходилась на Ирландию и Бордо, контакты с Португалией пробудили в них новые интересы. Конечно, они едва ли могли вмешиваться в мореплавательские начинания самой Португалии, но ничто не могло помешать бристольцам искать собственные «потерянные» земли. Они уже знали об Исландии и Гренландии, с которыми Англия вела широкую торговлю в эпоху викингов. Ранее, в XV в., пока Дания – к тому времени фактически сюзерен Исландии – почти не проявляла интереса к Северной Атлантике, Бристоль восстановил контакты с Исландией, обменивая европейские товары на сушеную треску. Это происходило преимущественно в летние месяцы, когда торговля с Бордо и Португалией, которая в основном касалась вина, оливкового масла и фруктов, была наименее интенсивной. По мере того как росло мореходное мастерство бристольских купцов, расширялись и их горизонты. Остров Бразил, который, как полагали, располагался где-то к западу от Ирландии, стал предметом множества слухов среди европейских купцов-мореплавателей. О нем упоминали каталонские и итальянские картографы, а баскский хронист Лопе Гарсия де Салазар в 1470 г. не только утверждал, что этот остров и вправду существует, но и называл его местом погребения короля Артура. На дворе стоял XV век во всей своей ошеломляющей сложности, и остров Бразил одновременно представлялся средоточием экспансионистских мечтаний, расчетливых амбиций и прославленных рыцарских легенд, лежащих в основе самовосприятия христианского мира[14].

Итак, когда молодой Колумб в середине 1470-х гг. перебрался из родной Генуи в португальский портовый город Лиссабон, он пошел по пути, уже проторенному его соотечественниками. Привлеченные перспективой принять участие в исследовании западного побережья Африки, многие генуэзцы начали поступать на португальскую службу, и эта тенденция достигла пика во время правления энергичного короля Жуана II (1481–1495). Именно его огромный энтузиазм в отношении освоения Атлантики часто использовался Колумбом в качестве примера, чтобы устыдить испанских монархов Изабеллу и Фердинанда[15]. Генуэзцем двигало нечто большее, чем простое желание заработать. Он находился в собственном поиске, и Лиссабон отлично подходил ему в качестве начальной точки маршрута.

К тому моменту Колумб уже был опытным моряком. Он как свои пять пальцев знал Тирренское море – ту часть Средиземного моря, которая ограничивается берегами Прованса и Западной Италии, а также островами Корсика, Сардиния и Сицилия[16]. В Лиссабоне он быстро нашел работу и в рамках сделки с торговой конторой богатейшей генуэзской семьи Чентурионе принял участие в плаваниях на Мадейру для закупки сахара. Он также познакомился с проторенными торговыми путями мимо Канарских и Азорских островов[17]. Эти три архипелага, расположенные далеко к западу от материковой части Европы и – в случае Канар – у северо-западного побережья Африки, были частью обширной зоны атлантической торговли. К 1470-м гг. они превратились в отправные пункты для более предприимчивых и амбициозных из моряков, торговцев и путешественников. Сам Колумб утверждал, что в одном из своих плаваний от Бристоля через ирландский Голуэй он зашел за Исландию на «добрую сотню лиг»{3}; позже он забирался так далеко на юг, что побывал в недавно основанной крепости Сан-Жоржи-да-Мина на территории современной Ганы, где находился центр португальской торговли золотом в Африке[18]. Для Колумба, как и для многих его товарищей-моряков, Атлантика, или «Море-океан» (Mar Oceano), как ее в то время называли, стала предметом одержимости.

Острая нехватка золота в Европе XV в.[19], которая вынуждала мореплавателей искать поддержки у стесненных в средствах монархов по всему континенту, тесно переплеталась с погоней за чудесами и диковинами. Искатели приключений с восторгом оспаривали расхожие представления при помощи свежих эмпирических данных. Например, португальские экспедиции вдоль Золотого Берега Африки продемонстрировали всю наивность и несостоятельность древних убеждений о предполагаемой непроходимости «жаркого пояса». Колумб явно находился под влиянием подобных рассуждений, и они, возможно, сыграли свою роль в его растущей вере в возможность плавания в Индию через Атлантический океан, хотя у нас и нет никаких доказательств того, что он думал об этом во время пребывания в Португалии. В любом случае интересы короля Жуана II были сосредоточены преимущественно на африканском побережье и идее пути в Индию вокруг мыса Доброй Надежды. Трансатлантический проект Колумба начал обретать более четкие очертания в начале 1480-х гг. К этому времени его главной заботой было содержание сына Диего, родившегося в 1479 г., примерно тогда же, когда Христофор женился на португальской дворянке Филипе Мониш Перештрелу. Это привело его в Андалусию, где он примерно в середине 1480-х гг. оказался в монастыре Ла-Рабида. Там он нашел нечто гораздо более интересное, чем просто место, где его маленький сын мог получить кров и образование, поскольку в то время там жил один из ведущих астрономов и космографов своей эпохи. Этим человеком был монах по имени Антонио де Марчена, которому сразу полюбился генуэзский путешественник.

Именно Марчена убедил Колумба в том, что антиподы и амазонки, упомянутые в различных античных источниках, могут существовать в реальности. Он также посоветовал ему прочесть сочинения александрийского астронома II в. н. э. Клавдия Птолемея, который утверждал, что мир представляет собой идеальную сферу, несущую один сплошной массив суши, простирающийся с запада Европы до востока Азии. Колумб, естественно, с энтузиазмом отнесся к этой теории, но упорно не принимал точку зрения Птолемея, что известный мир составляет ровно половину земного шара. Если бы это было так, ни одно существовавшее тогда судно не могло бы пересечь Атлантику. Колумб даже думать об этом не хотел. Его «решение» поражало не только наивностью, но и несгибаемостью. Во-первых, он отвергал расчеты Птолемея, основываясь на теориях некоего Марина Тирского – человека, сведения о котором, по очаровательной иронии, дошли до нас только потому, что Птолемей не счел за труд опровергнуть его заведомо ошибочные вычисления. Во-вторых, он использовал книгу венецианского путешественника XIII в. Марко Поло, написанную по просьбе знаменитого монгольского хана Хубилая, чтобы доказать, что описания, которые он нашел в тексте венецианца, указывают на расстояния, намного превышающие все, о чем писал Птолемей. Для Колумба все было ясно: Птолемей ошибался, а «Море-океан» было намного меньше, чем предполагали почти все современники.