Полная версия:

Злой рок. Политика катастроф

Примерно так же можно рассмотреть и гражданские войны, и геноциды, и демоциды – массовые убийства населения, которые отличаются от смертей, случающихся, когда воюют государства. Общее число жертв сталинизма в Советском Союзе, возможно, превышало двадцать миллионов – действительно, «статистика». Уровень смертности был на 10 % больше нормального в Камбодже при Пол Поте, а также во время Мексиканской революции (1910–1920) и в Экваториальной Гвинее (1972–1979). Шесть из семи смертоносных конфликтов, получивших от Ричардсона 6 баллов – это гражданские войны: Восстание тайпинов (1851–1864), Гражданская война в США (1861–1865); Гражданская война в России (1918–1920); Гражданская война в Китае (1927–1936); Гражданская война в Испании (1936–1939) и межобщинные столкновения, сопровождавшие отделение Индии и обретение ею независимости (1946–1948).

Мы склонны считать, что ни одно столетие не было столь кровавым, как XX век. Однако при этом говорят, что исключительная жестокость, проявленная в XIII веке Чингисханом, правителем монголов, сократила количество жителей Центральной Азии и Китая на 37 миллионов человек, и если эта цифра верна, она соответствует примерно 10 % населения мира в то время. Кровопролитными были и походы Тамерлана в Среднюю Азию и Северную Индию в конце XIV века: число их жертв, по оценкам, превысило 10 миллионов. Когда маньчжуры завоевали Китай (XVII в.), погибло, по всей вероятности, 25 миллионов человек. В Китае до 1900 года произошло не только Восстание тайпинов, но и еще несколько мятежей, и их подавление привело к страданиям, не уступающим, а может быть, даже и превосходящим те, какие испытал китайский народ в гражданских войнах XX столетия. Мятеж Ань Лушаня (VIII в.), как полагают, привел к смерти более 30 миллионов человек. Немало людей погибли в восстаниях факельщиков (Северный Китай) и красноголовых (Южный Китай), более близких к нашему времени, а также в годы мусульманского бунта в провинции Юньнань и северо-западном Китае. В последних случаях количество погибших приходилось рассчитывать на основе переписей, которые проводились в провинциях и на местах до и после упомянутых событий. Снижение численности населения, по-видимому, объясняется уровнем смертности от 40 до 90 %. Однако болезни и голод могли унести столько же жизней, сколько и организованное насилие, – а возможно, и намного больше.

И, наконец, есть причина считать, что в те века, когда народы Западной Европы покоряли и колонизировали обе Америки и Африку, смертность порой находилась на столь же высоком уровне, как и в XX столетии. Как уже отмечалось, при завоевании Америки подавляющее большинство жертв погибли не от насильственных действий, а от болезней, так что те, кто говорит о «геноциде», обесценивают смысл исторических неологизмов в той же мере, как и те, кто называет вспышки голода в Индии в XIX веке «викторианскими холокостами». Впрочем, можно вспомнить, как бельгийская монархия после 1886 года порабощала жителей Конго, а германские колониальные власти в 1904 году подавляли восстание племен гереро и нама – эти случаи вполне сравнимы с организованным насилием в ХХ веке. Возможно, под властью бельгийцев в Конго погибла пятая часть населения. Смертность среди восставших племен гереро и нама была еще выше – умер, по самым скромным подсчетам, каждый третий, и если мерить относительно, то это был самый кровопролитный конфликт за все XX столетие. Впрочем, абсолютное число умерших составило 76 тысяч человек, а в Конго с 1886 по 1908 год, по оценкам историков, было убито семь миллионов[88]. И хотя мы уже традиционно упорядочиваем данные, высчитывая проценты, нельзя забывать, что вопреки мнению Сталина миллион смертей – это всегда миллион трагедий, миллион преждевременных и мучительных смертей, и неважно, что у нас в знаменателе – десятки миллионов или миллиарды. Точно так же неважно, кто виноват в этих смертях – две воюющих сверхдержавы или миллион убийц. Ричардсон был удивлен, обнаружив, что сразу вслед за мировыми войнами, которые погубили 36 миллионов человек (это около 60 % от общего числа всех, кто умер в «смертельных конфликтах» за выбранный им 126-летний период), в его перечне шла категория событий, получивших 0 баллов: на долю случаев, в которых умерло от одного до трех человек, пришлось 9,7 миллиона смертей. Оставшиеся 315 войн и тысячи свар среднего размера были сообща в ответе лишь за четверть жертв в его списке[89]. А еще нужно сделать поправку на то, что в XX веке повысилась ожидаемая продолжительность жизни, и смерть – особенно в богатых странах Европы и Северной Америки – почти всегда сопровождалась более значительной потерей, нежели в прежние эпохи, если считать годы жизни с учетом ее качества.

Многие из величайших экономических бедствий в истории, что неудивительно, совпали с масштабными пандемиями и конфликтами, о которых мы говорили выше. Но всё же не все. К Великой депрессии, началом которой считается «крах Уолл-стрит» в октябре 1929 года, привели структурные дисбалансы в мировой экономике, жесткая система фиксированных обменных курсов, поддержка подхода «разори соседа» и ошибки, совершенные в монетарной и финансово-бюджетной политике. Экономист Роберт Барро составил самый удачный глобальный перечень экономических катастроф XX столетия, выстроив их по влиянию на финансы и на реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в расчете на душу населения. Из шестидесяти случаев снижения реального ВВП на душу населения на 15 и более процентов, тридцать восемь можно было приписать войне и ее последствиям, а шестнадцать – Великой депрессии. Из тридцати пяти стран, представленных в выборке, самые значительные спады (каждый в 64 %) наблюдались в Греции с 1939 по 1945 год и в Германии с 1944 по 1946 год. Опыт Второй мировой войны для Филиппин и Южной Кореи был немногим лучше: ВВП на душу населения в обоих государствах сократился на 59 %[90].

Поскольку для Соединенного Королевства наличествуют уникально долгие временные ряды, мы можем установить современные экономические показатели для периода, охватывающего как минимум три последних века (а для Англии – даже до конца XIII столетия), и определить годы экономических тягот в прежние времена. По данным Банка Англии, худшим в английской истории был 1629 год[91] (когда экономика сократилась на 25 %), а сразу за ним идет 1349-й (снижение на 23 %). Последний спад, превышающий в годовом выражении 10 %, случился в 1709 году, когда экономическую деятельность по всей Европе подорвал «Великий мороз» – самая холодная за пять столетий зима, вызванная, как принято считать, необычайно низкой активностью солнечных пятен (минимум Маундера), а также тем, что в предыдущие два года извергались вулканы: Фудзияма в Японии и Санторин и Везувий в Европе[92]. Худшим в XX веке был 1921 год (минус 10 %), время резкой послевоенной дефляции и высокой безработицы[93]. Однако никакая пятилетка не сравнится с концом 1340-х годов, когда Черная смерть сократила население более чем на 40 %. В 2020 году, если судить по его прошедшей половине, вполне может произойти худший спад британской экономики с 1709 года: в конце июня Международный валютный фонд спрогнозировал снижение ВВП на 10,2 %[94].

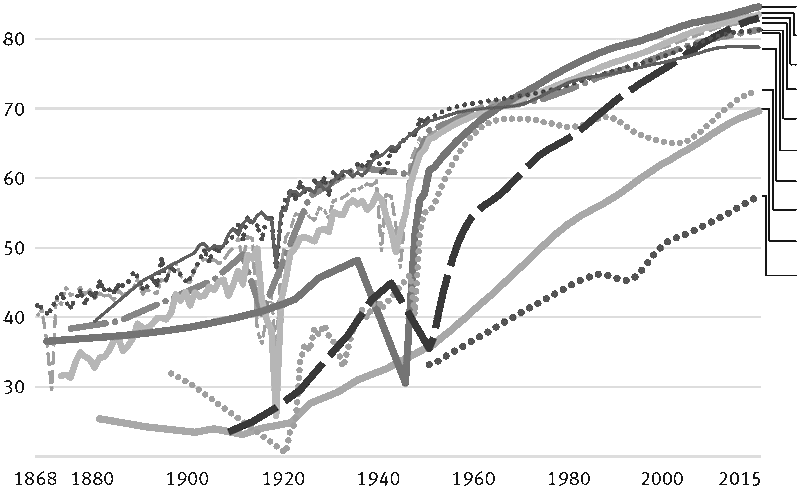

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 1868–2015 гг. (среднее число лет, которое должен был бы прожить новорожденный, если бы структура смертности, зафиксированная на год его рождения, оставалась неизменной на протяжении всей его жизни)

Впрочем, есть пределы того, что нам могут поведать экономические данные. Когда я работал над докторской диссертацией о гиперинфляции 1923 года в Германии – и затем, когда изучал финансовые последствия начала Первой мировой войны, – я понял, что во времена жесточайших кризисов экономическую статистику либо перестают собирать, либо собирают, но с перебоями. Всемирный банк располагает обширной базой данных, в которой можно найти сведения о ВВП на душу населения для почти любой страны мира с 1960-х годов. Но если взглянуть на страны, сильнее остальных пострадавшие от экономического и политического неблагополучия за последние шестьдесят лет, – а это Афганистан, Венесуэла, Ирак, Йемен, Камбоджа, Ливан, Сирия, Сомали и Эритрея, – то в каждом случае, что неудивительно, мы увидим пробелы в данных, совпадающие с периодами максимальной дестабилизации. Кто может точно сказать, насколько суровыми были их экономические бедствия?[95] Мы знаем только, что почти все эти страны близки к вершине рейтинга недееспособности государств (прежде он назывался перечнем «несостоятельных государств»)[96]. Потом перед нами встает еще одна проблема (на первый взгляд парадоксальная): мы видим, что с 1914 по 1950 год, во время мировых войн, экономической депрессии и краха глобализации, развитие человечества (измеряемое в общем плане – в показателях средней продолжительности жизни, образования, доли национального дохода, расходуемой на социальные проекты, и уровня демократии) во многом продвинулось вперед по самому широкому фронту[97].

Если вкратце, то измерить бедствие количественно сложнее, чем можно было бы предположить, – даже в современную эпоху статистики. Сведения о жертвах часто оказываются неточными. Чтобы понять смысл катастрофы, необходимо знать не только конкретное число погибших, но и избыточную смертность – иными словами, количество смертей, которых бы не случилось при иных обстоятельствах, относительно базового уровня, рассчитанного как среднее значение за последние годы. При попытке оценить масштабы бедствия выбор того или иного знаменателя может привести к огромным отличиям. В шестой главе мы увидим, что голод, в 1943 году ставший катастрофическим для ряда областей Бенгалии, теряет в масштабе, если выразить число погибших в процентах от всего населения Индии, и едва заметен по отношению к жителям всего мира в контексте самой страшной войны в истории. Цель моей дальнейшей работы такова: я дам читателям возможность самим сравнить разные обличья, которые принимает рок, – и не стану уверять, будто все бедствия в чем-то одинаковы. На сентябрь 2020 года COVID-19, по оценкам, убил 0,0114 % населения мира и занимает двадцать шестое место в списке самых губительных пандемий в истории. Испанский грипп 1918–1919 годов был примерно в 150 раз смертоноснее. Но для наиболее пострадавших городов в те месяцы, на которые пришелся самый жестокий удар, COVID-19 был столь же убийственным, как и «испанка», – а может, и более. Если судить по избыточной смертности, то апрель 2020 года в Нью-Йорке был примерно на 50 % хуже, чем октябрь 1918-го, и в три с половиной раза хуже, чем сентябрь 2001 года, месяц, когда террористы атаковали Всемирный торговый центр[98]. В первой половине 2020 года удар, нанесенный COVID-19 по населению Лондона, был сравним с немецкими ракетными бомбардировками, которые обрушились на английскую столицу во второй половине 1944 года, и в обоих случаях правительство столкнулось со схожей задачей: как защитить людей от смертельной угрозы – и при этом не парализовать жизнь города[99]. Я не намерен уравнивать «Аль-Каиду»♦[100] или нацистов с вирусом SARS-CoV-2, а просто стремлюсь показать, что бедствие, если говорить об избыточной смертности, может принимать разнообразные формы и при этом создавать одинаковые проблемы.

Каждая преждевременная гибель – как мог бы сказать Сталин – в чем-то сродни трагедии: чем моложе погибший, тем больше боли причиняет его смерть и тем она трагичнее. Впрочем, как покажет следующая глава, и некоторые катастрофы поистине трагичнее других.

Глава 2

Циклы и трагедии

И место… и… зрелище доставили им немало мотивов для нравоучительных размышлений о превратностях фортуны, которая не щадит ни людей, ни самые великие из их произведений и которая низвергает в общую могилу и империи, и города…[101]

Эдуард ГиббонВ поисках циклов

Можно ли предсказать катастрофу? Дописьменные общества, несомненно, сделать этого не могли. В жизни господствовали силы природы, и лишь немногие из них, главным образом сезоны, были ритмичные и предсказуемые. Бедствия объяснялись только влиянием сверхъестественных сил. В политеистических религиях «боги» часто сводились к именам противоборствующих сил природы. Неудовлетворительный характер политеизма привел эпикурейцев к отрицанию всяческой божественной воли. В I веке до н. э. римский философ Тит Лукреций Кар предположил существование бесконечной вселенной, состоящей из атомов, характеризующихся, по сути, случайной динамикой[102]. Становление идеи о верховном, целеустремленном сверхъестественном вершителе судеб, способном запускать исторические циклы, шло медленно. В ветхозаветной Книге Екклесиаста мы встречаем раннюю теорию цикличности: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Еккл 1:9). Впрочем, в Ветхом Завете стремления Яхве излагаются в форме сложного исторического нарратива: сотворение мира, грехопадение, избрание Израиля, пророки, Вавилонское пленение и возвышение Рима… Новый Завет ранних христиан добавил к этому революционную концовку – вочеловечение, распятие и воскресение, – а также, как было ранее отмечено, картину окончательного апокалипсиса, которым завершится исторический цикл[103].

Античные историки Рима стремились придать истории смысл, призывая на помощь Судьбу – пусть временами и капризную, но все же имеющую цель. Полибий во «Всеобщей истории» утверждал, что «превратности» Судьбы на самом деле имели цель – триумф Рима. Подобная концепция изложена и в работе Тацита, хотя там божественной целью называется разрушение Рима. Для Тацита, как и для Полибия, исход «внешнего течения событий», которое «по большей части зависит от случая», имеет «смысл и причины»[104]. Полибий упомянул и о другом сверхчеловеческом факторе – характерном для стоиков представлении о циклическом развитии истории, кульминационными моментами которой становятся периодические природные катастрофы:

Если род человеческий погибнет от потопа или чумы, от неурожая… вместе с людьми погибнут и все учреждения их и искусства. Если со временем из уцелевших остатков как из семян снова вырастет известное число людей, то непременно они, подобно прочим живым существам, станут собираться вместе[105][106].

Свои циклические черты с самых древних времен есть и в китайской имперской историографии. Небесный мандат даруется династиям – и забирается, когда те становятся его недостойны; так возникает династический цикл. Это конфуцианское представление пытался оспорить первый император династии Цинь, но в конечном итоге оно осталось нерушимым. В Китае, как и на Западе, теории цикличности соперничали со взглядами, подобными воззрениям милленариев, но в эпоху Тан династический цикл обрел законный статус[107]. И пусть даже с 1949 года марксизм-ленинизм формально вытеснил концепцию Небесного мандата, китайская история по-прежнему повсеместно мыслится в свете последнего, а Коммунистическую партию просто считают самой поздней династией.

Таким образом, исторические теории цикличности регулярно появлялись в интеллектуальной жизни Запада и Востока. В «Новой науке» (1725) Джамбаттиста Вико утверждал, что цивилизация проходит повторяющиеся циклы (ricorso) из трех веков: Века Богов, Века Героев и Века Людей. Свою науку он считал «Рациональной Гражданской Теологией Божественного Провидения… доказательством, так сказать, исторического факта Провидения, потому что она должна быть Историей того Порядка, который был дан совершенно незаметно для людей и часто вопреки их собственным предположениям великому Граду Рода Человеческого»[108][109]. Можно провести параллель между подходом Вико и представлениями Арнольда Тойнби, британского мудреца XX столетия[110]. «Богатство народов»[111] (1776) Адама Смита заложило основу для строго экономического анализа общества, и этот анализ также предполагал цикличность исторического процесса. У Смита тоже не «слепой случай», а «невидимая рука» подталкивала людей к действию, заставляя их неосознанно работать на общее благо, даже преследуя собственные эгоистичные интересы, и это приводит общество сперва к развитию, потом к «благосостоянию», а потом к «стационарному состоянию». В гораздо более мрачном «Опыте о законе народонаселения» (1798) Томас Мальтус выдвинул идею о демографическом цикле, в котором либо голод, либо «порок» являются неизбежным следствием того, что росту населения внутренне свойственно опережать рост производства продуктов питания. Карл Маркс совместил гегелевскую диалектику с основами рикардианской политэкономии. Так возникла модель исторических перемен, которые происходят благодаря классовой борьбе и завершаются материалистическим апокалипсисом, предсказанным в «Капитале»:

Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют[112][113].

Последователи Маркса по-прежнему ждут, когда же все случится, – как и приверженцы Питера Кука на вершине своего холма.

Клиодинамика

В последние годы сторонники «клиометрики» и «клиодинамики» стремятся возродить циклический подход. Казалось бы, мальтузианская модель лучше всего приложима к эпохе, предшествующей Новому времени[114]. Но вариации этой модели предлагались и для ряда современных кризисов[115]. Хороший пример – разнообразные попытки объяснить арабские революции 2010–2012 годов так называемым «молодежным бугром». В одном исследовании, где рассматривались страны, в которых темпы прироста численности молодежи превысили 45 % за пять лет, говорится, что «ни одна из них не сумела избежать значительных политических потрясений. Риск необычайно жестокой гражданской войны для таких стран был очень высоким (примерно один шанс из двух)». (Это позволяет предположить, что проблемы ожидают такие четыре государства Африки, расположенные к югу от Сахары, как Нигер, Кения, Уганда и Малави[116].) Сам по себе «молодежный бугор» – не гарантия грядущих беспорядков, но он становится таковой, когда сочетается с низким экономическим ростом, чрезвычайно авторитарным режимом и распространением высшего образования[117]. В рамках самого амбициозного проекта, осуществленного в этом неомальтузианском ключе, Джек Голдстоун рассмотрел 141 случай нарушения стабильности с 1955 по 2003 год, в том числе – кризисы демократии, гражданские войны и распад государств. Страны с высоким уровнем младенческой смертности в семь раз чаще сталкивались с внутренней политической напряженностью, чем страны, где этот уровень был низким. Вооруженный конфликт в приграничных государствах, как и проводимая властями дискриминация даже какой-либо одной группы меньшинств, также повышал вероятность нестабильности[118].

В широком плане с неомальтузианцами связаны историки и социологи, искавшие ключ к историческим циклам в конфликтах поколений. Впрочем, в данном случае вопросы политической культуры преобладают над демографическими. В 1920-х годах Карл Манхейм утверждал, что «критический период» подросткового возраста формирует характер поколения на всю жизнь. Оба Артура Шлезингера, père et fils[119], писали о «циклах американской истории», отмечая регулярное колебание между либеральным и консервативным консенсусом[120]. Относительно недавно Уильям Страус и Нил Хау выступили с теорией о цикле смены поколений, который повторяется каждые восемьдесят-девяносто лет[121]. В каждом таком периоде, по мнению исследователей, совершается четырехэтапный цикл «превращений»: «Подъем», «Пробуждение», «Спад» и, наконец, «Кризис». Страус и Хау, как и когда-то Освальд Шпенглер, связывают каждую из этих стадий с определенным временем года: цикл начинается весной и оканчивается зимой. Они полагают, что последний американский кризис случился в период, охватывающий Великую депрессию и Вторую мировую войну. Если их модель верна, тогда мы вошли в новую, четвертую стадию, которая началась с мирового финансового кризиса 2008–2009 годов и достигнет кульминации в 2020-е, когда поколение беби-бума передаст власть миллениалам[122].

У всех подобных теорий цикличности есть один общий недостаток: они предоставляют сравнительно мало возможностей для взаимодействия различных переменных – географических, экономических, культурных, технологических, политических и связанных с окружающей средой. Самые дерзкие и амбициозные идеи в клиодинамике пытаются это исправить различными изобретательными способами[123]. Историк Иэн Моррис определяет «циклы развития и крушения государств… в Юго-Восточной Азии – примерно 3100 г. до н. э. (конец Урукской экспансии), 2200 г. до н. э. (падение Древнего Царства в Египте и Аккадской империи) и 1200 г. до н. э. (конец бронзового века), а в Южной Азии – примерно 1900 г. до н. э. (падение Индской цивилизации)» и предполагает, что «в каждом случае присутствовала взаимная связь между культурной эволюцией и окружающей средой». Для Морриса ключевую роль играла война, и, в частности, то, каким образом разведение крупных лошадей преобразило сухие степи центральной Евразии из пустоши в зону торговли и военных действий – и, конечно же, способствовало распространению болезней[124]. В последние годы, что неудивительно, в моду вошло внимание к климатическим факторам. Приведем лишь один пример: Цян Чэнь стремился соотнести времена засухи с династическими кризисами в имперском Китае[125]. Другие специалисты подчеркивали роль наводнений[126].

В книге «Историческая динамика» (2003) Петр Турчин предложил новаторскую модель взлета и падения государств. По его мнению, новые государства склонны формироваться на спорных границах существующих стран (на «метаэтническом пограничье»), поскольку в таких местах – зонах периодических конфликтов – у людей, которые находятся под сильнейшим давлением, формируется особая социальная сплоченность, предполагающая способность к коллективным действиям; Ибн Хальдун, мусульманский ученый XIV века, в книге «Мукаддима» назвал такую сплоченность словом асабия. Но когда государство достигает определенного уровня цивилизации, со всей сопутствующей роскошью и неравенством, стимул для сотрудничества слабеет и асабия сходит на нет[127]. В книге «Война и мир и война» (War and Peace and War, 2006) Турчин добавил новый элемент: строители успешных империй, как, скажем, римляне, вбирали в себя покоренные народы, а не уничтожали их. Впрочем, успех сеет семена упадка – и это не только истощение асабии, но и знакомый нам мальтузианский цикл. С миром и стабильностью приходит и процветание; процветание вызывает рост населения и ведет к перенаселению; перенаселение влечет за собой безработицу, низкое жалованье, высокую арендную плату и в некоторых случаях нехватку еды. Уровень жизни падает – и люди готовы восставать. В конечном итоге крах общественного порядка приводит к гражданской войне; после этого упадок империи неизбежен[128]. В сочинении «Вековые циклы» (соавтор – Сергей Нефедов) эта система воззрений обрела формальное выражение. Социальные/политические перемены вызываются взаимодействием четырех переменных:

1. Количество населения в отношении к «емкости среды».

2. Устойчивость государства (сбалансированность бюджета).

3. Общественная структура (особенно численность элиты общества и характерный для нее уровень потребления).

4. Общественно-политическая стабильность.

В этой «структурно-демографической теории» цикл составляют четыре фазы:

1. Расширение: население стремительно возрастает, цены стабильны, реальная заработная плата сообразна ценам.

2. Стагфляция: плотность населения приближается к пределам «емкости среды»; заработная плата уменьшается и/или повышаются цены. Элиты наслаждаются периодом процветания, поскольку могут требовать от арендаторов высокую плату.

3. Общий кризис: население сокращается; арендная плата и цены падают, заработная плата растет. Жизнь может улучшиться для крестьянства, но последствия разрастания элит ощущаются в виде внутриэлитного конфликта.

4. Депрессия: эта фаза полномасштабной гражданской войны завершается лишь тогда, когда численность элиты сократится до уровня, на котором может начаться новый вековой цикл[129].

Турчин и Нефедов полагают, что «доминирующую роль во внутренней войне, как представляется, играет перепроизводство элиты, ведущее к внутриэлитной конкуренции и к росту контрэлиты, которая мобилизует народные массы в борьбе против существующего порядка»[130][131]. Для циклического кризиса, помимо прочего, характерны рост инфляции и банкротство государства[132]. Не так давно Турчин начал говорить, что данная теория применима к современным США. Как и Нил Хау, он в течение какого-то времени предсказывал кризис, утверждая, что он случится примерно в 2020 году[133].

Несомненно, клиодинамика – это новая увлекательная область науки. Турчин и его коллеги собрали в массивную базу данных «Сешат» (Seshat) информацию о сотнях политий – политических единиц, охватив шесть континентов и эпохи от неолита до середины прошлого тысячелетия. Эта база устанавливает новый стандарт для систематического исторического изучения политических структур[134]. В замечательной статье Джэвон Шин и соавторы предложили улучшение модели Турчина, и в качестве переменной были введены технологии хранения и передачи информации. «В социально-политическом развитии, – пишут исследователи, – изначально главную роль играет увеличение масштабов политии, затем улучшение экономических систем и обработки информации, а позже – дальнейшее увеличение масштабов». Авторы предполагают, что для обществ может существовать «порог масштаба, за пределами которого ускорение обработки информации выходит на первый план, и порог информации, преодоление которого способствует дополнительному увеличению в масштабе»[135]. Уделяя особое внимание тому, что общества Нового Света (за исключением, возможно, цивилизации с центром в Куско) не создали развитых систем письменной фиксации, ученые спрашивают: «Может ли оказаться так, что некоторые из частых крушений обществ связаны с тем, что те не могут в достаточной мере развить обработку информации? Не потому ли они топчутся на месте или даже рушатся, что их действия крайне малоэффективны? И не скрыта ли причина этого в слабом взаимодействии с внешним миром либо в малой внутренней слаженности? Или же она коренится в невозможности соперничать с политиями, чьи превосходящие способности к обработке информации позволили им достичь больших размеров?»[136]